《永乐大典》是明朝永乐年间一部集中国古代典籍于大成的类书,涵盖了中华民族数千年来的知识财富,是我国古代文化宝库中的璀璨明珠,国家图书馆的镇馆之宝。《永乐大典》包含了丰富多样的文献资料,全面展现了明代以前的社会、文化、科技等各个方面。但由于历经战火,《永乐大典》副本惨遭浩劫,大多毁于火灾和战乱,也有相当一部分被后人以修书之名窃走。尽管目前仅存400余册,但其历史价值和文化意义仍不可估量。遗憾的是,这些珍贵资料并未得到充分地利用和传播。现有的整理本和影印本因定价高昂和印数限制,使得普通公众难以接触。此外,即便在公共图书馆等机构,也因为访问限制和知识门槛,使得《永乐大典》的利用和普及面临障碍。当前的古籍数据库多面向专业学者,缺乏对普通公众友好的知识传播方式,限制了传统文化的广泛传播。

古籍记载着中华民族过往的辉煌,是文明的载体,是不能割裂的民族记忆。进入数字化时代,为了完整保存和全面传达《永乐大典》所保留下来的相关信息,更广泛地传播和分享这一宝贵资源,国家图书馆出版社与北京大学-字节跳动数字人文开放实验室合作建设开发《永乐大典》高清影像数据库。本数据库是《永乐大典》系统性保护研究整理工程的组成部分,被列入《2021—2035年国家古籍工作规划》重大工程,入选2021年国家古籍数字化工程专项经费资助项目。项目致力于全面展示《永乐大典》风貌及版本魅力,传播《永乐大典》相关知识与文化,为相关学术研究提供文献资源支撑;坚持开放建设、公益服务,积极探索文本结构化、知识体系化、利用智能化研究和实践,为传承弘扬中华优秀传统文化、赓续中华文脉做出贡献。

(一)项目建设内容及实施过程

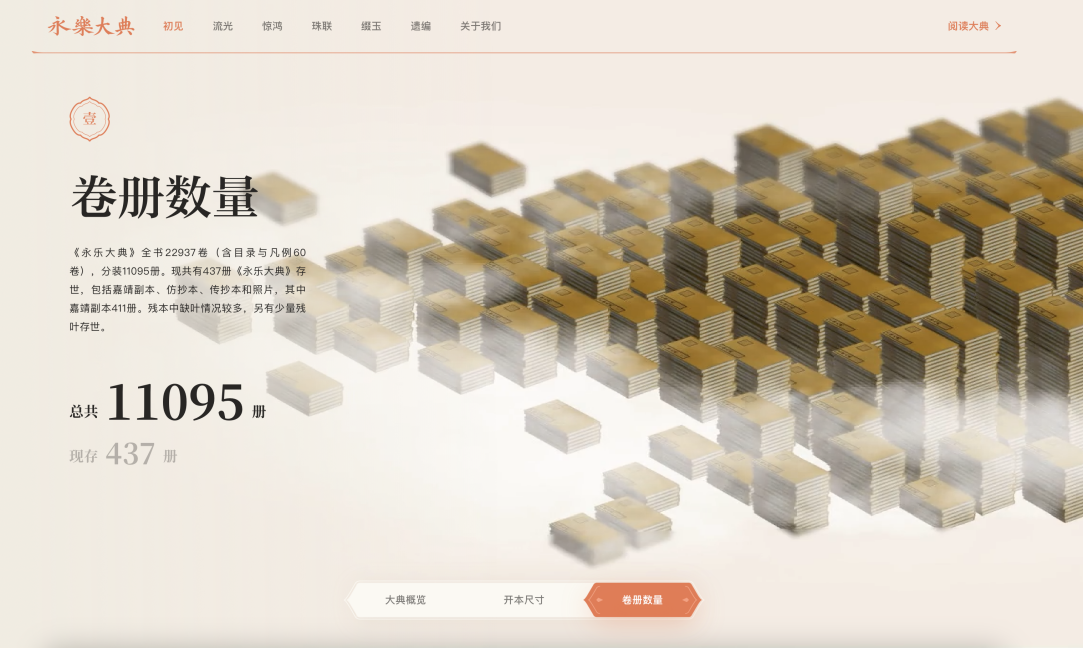

2023年2月8日,“《永乐大典》高清影像数据库”在国家图书馆正式发布,并免费向公众开放。“《永乐大典》高清影像数据库”是由全国古籍整理出版规划领导小组规划指导,由国家图书馆委托国家图书馆出版社建设,北京大学数字人文研究中心以字节跳动数字人文开放实验室为基地承担该项目的设计与研发工作。目前,数据库第一辑共收录中国国家图书馆藏《永乐大典》四十册、七十五卷,共涉及14个韵部、17个韵字、1800部书,除呈现《永乐大典》高精图像、整体风貌及相关知识外,还尝试对部分大典内容做了知识标引示范,对后续《永乐大典》的智慧数据建设进行了探索。

传统的古籍数据库,往往以古籍书影的展示为主体,侧重为专业研究者服务,而《永乐大典》高清影像数据库打破了传统的古籍数据库建设方式,进行了一次有益的探索。它在展示珍贵古籍书影、实现全文识别的基础上,专门设置初见、流光、惊鸿、珠联、缀玉、遗编6大板块,借助技术手段使普通用户直观了解《永乐大典》的编纂体例、历史变迁、存藏情况等相关知识,开创性地将为学术研究服务与为大众普及古籍知识相结合,可以说是古籍数字化技术创新与应用研究的一次全新突破。

(二)项目功能作用及技术应用

1.为学术研究服务

(1)图文对照优化阅读体验

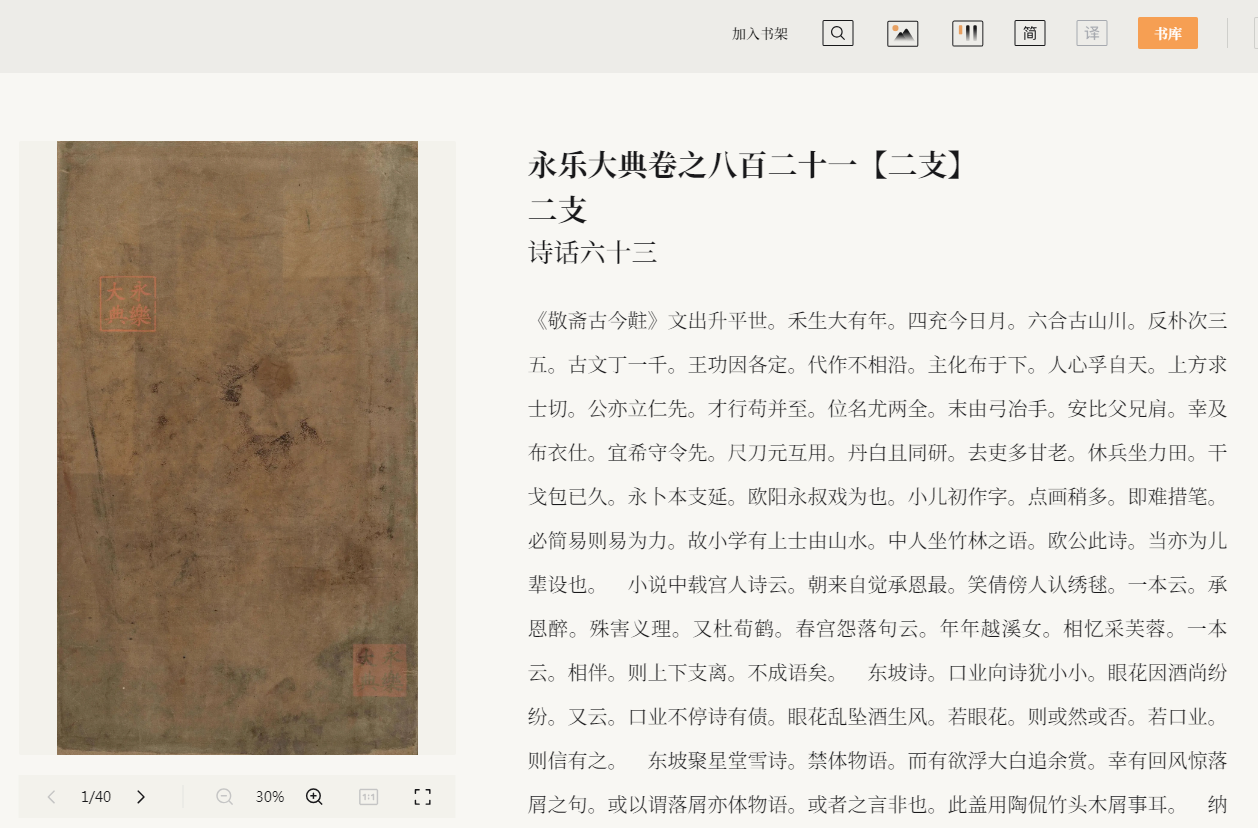

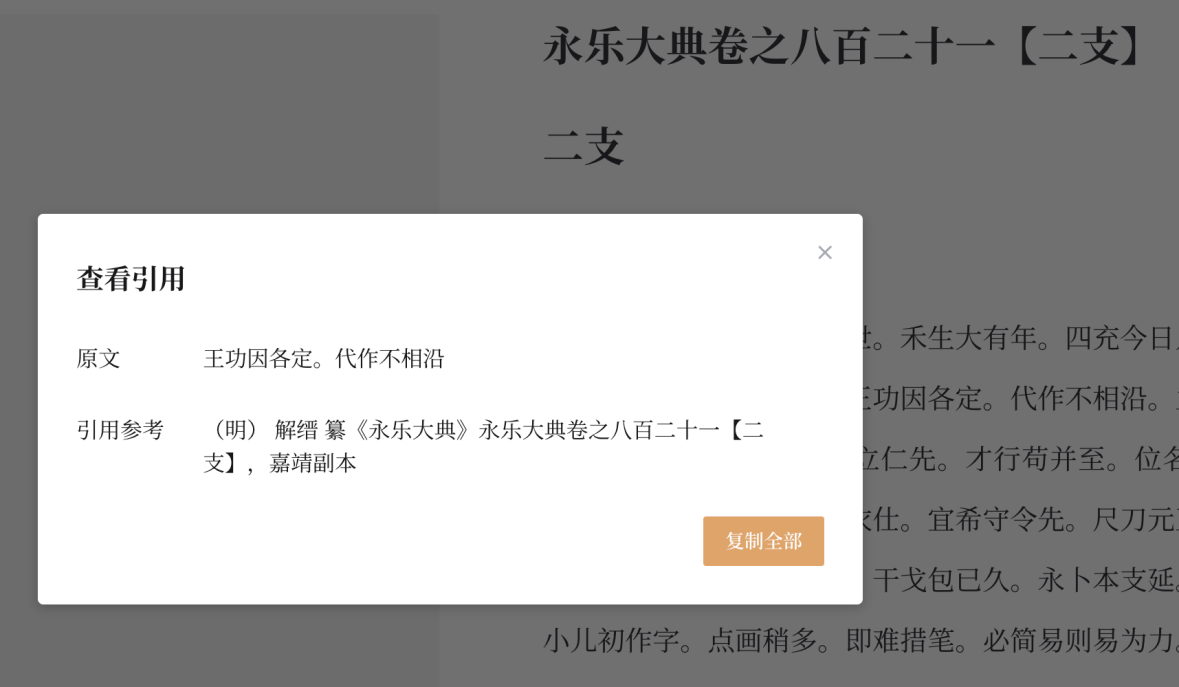

数据库不仅呈现了《永乐大典》的原版影像,而且提供了全文文本,图文对照,支持原文对照及引用,方便用户对比使用、高效获取内容。还提供繁简转换、查看引文等功能,使阅读更加顺畅。

(2)智能标引构建知识体系

数据库除呈现《永乐大典》的影像和文本外,还对部分内容做了细粒度的智能化知识标引,使用户在阅读《永乐大典》时,可直接了解各种相关知识。这不仅降低了用户对内容的理解门槛,也对后续《永乐大典》知识体系化、智能化利用进行了探索。

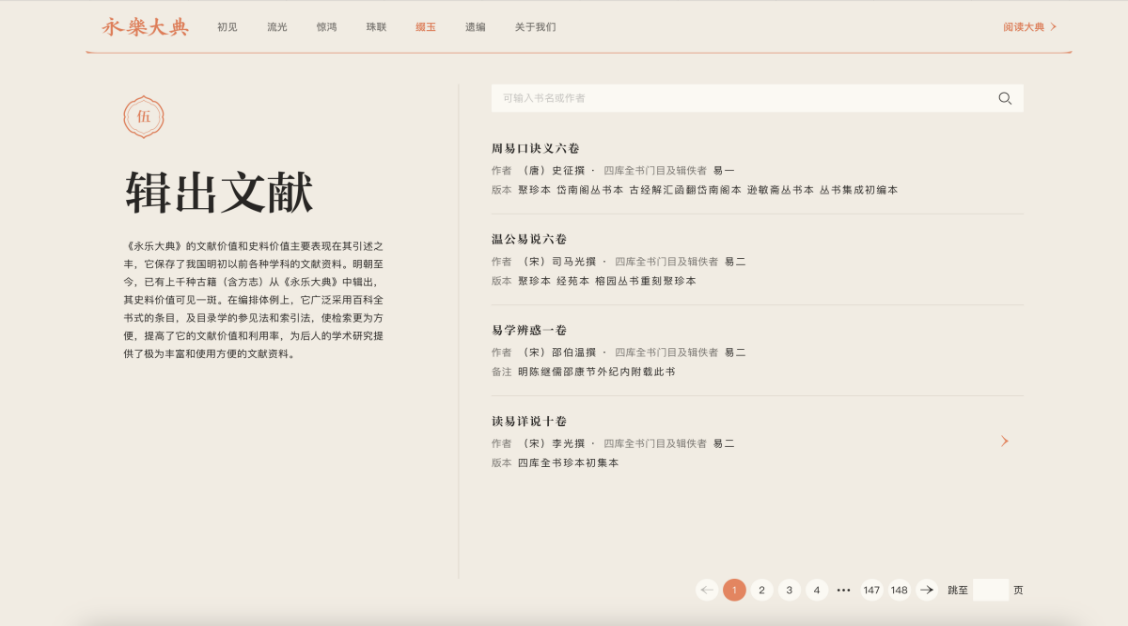

(3)数字辑佚提高利用效率

在数据库的“缀玉”板块,用户只要点击或检索《永乐大典》引用书籍名称,即可将对应书目的内容全部找出来,相当于进行了“数字辑佚”,大幅提升了《永乐大典》引用文献的利用效率。以《水经注》为例,只要检索“水经注”,即可找到此次公开的40册《永乐大典》中所引用的《水经注》全部内容。

2.为大众普及古籍知识

(1)还原交互实现沉浸接触

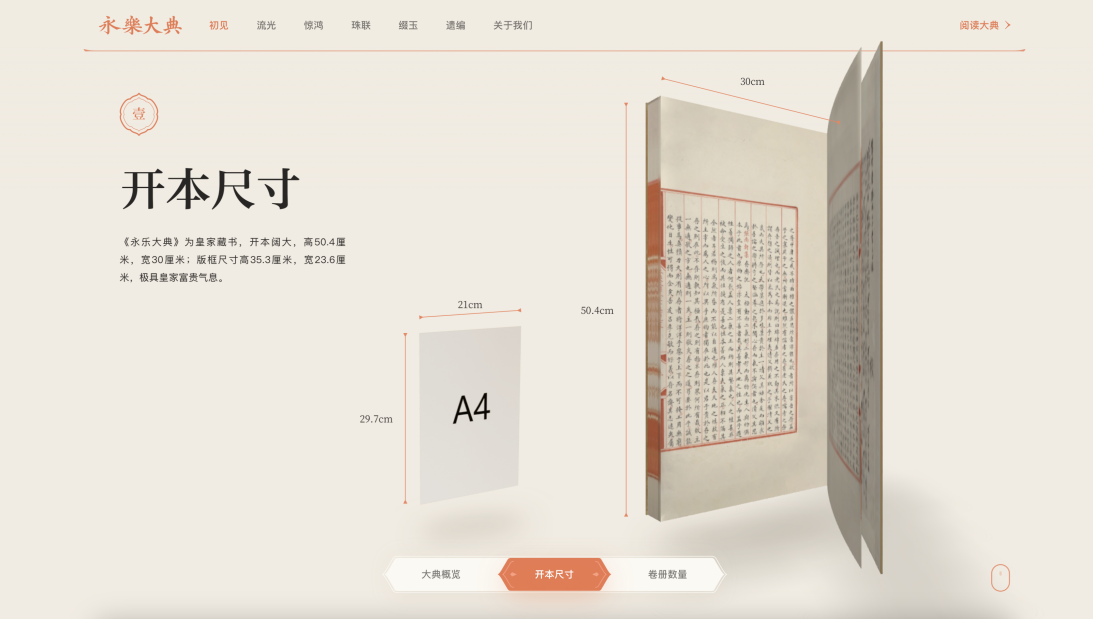

数据库在获取原始高清影像的基础上,采用了Web3D、光影还原等交互技术,对《永乐大典》原貌进行还原,让用户可以更加身临其境地“触摸”《永乐大典》。例如:

在“初见”板块,用户可以通过翻页、旋转、拖拽等方式,直观感受《永乐大典》开合状态、纸张材质、内部样式等,获得可感受、可触摸的沉浸式体验。

同时,利用阴影材质组件,通过调整组件的位置、旋转角度以及透明度,技术团队还原了古籍的光影效果。在旋转过程中,《永乐大典》的阴影始终保持在页面下方。技术团队构建模型,使之能够跟随鼠标360度转动,且实现模型的惯性转动。

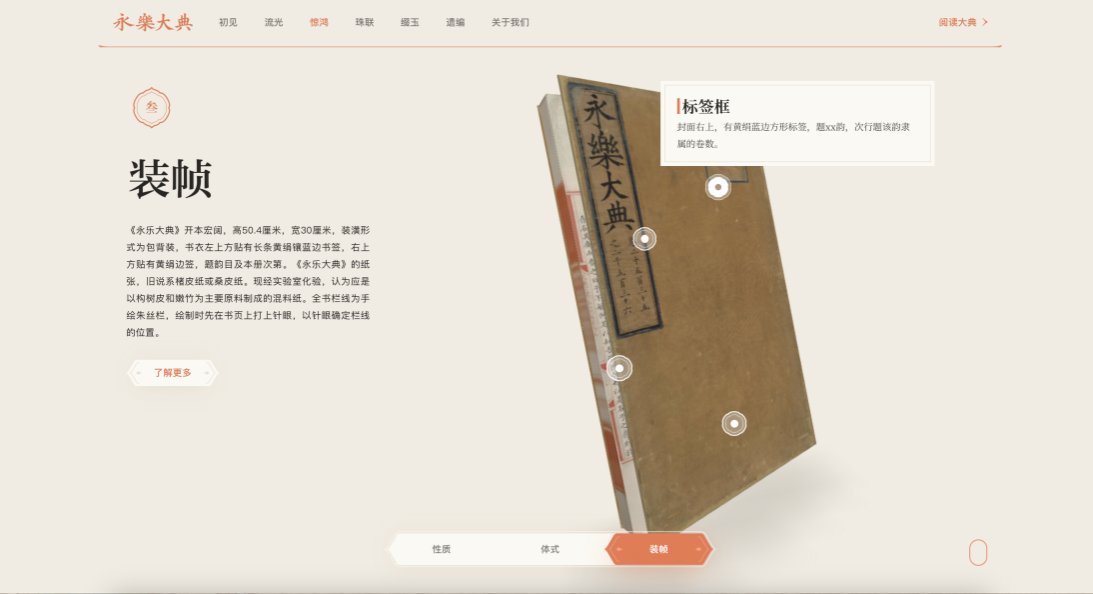

为了让用户深入了解《永乐大典》的装帧之美,在“惊鸿”板块,采用了3D模型渲染,展示了《永乐大典》装帧的具体部位名称,这样较之以往的图片解说更加生动逼真。

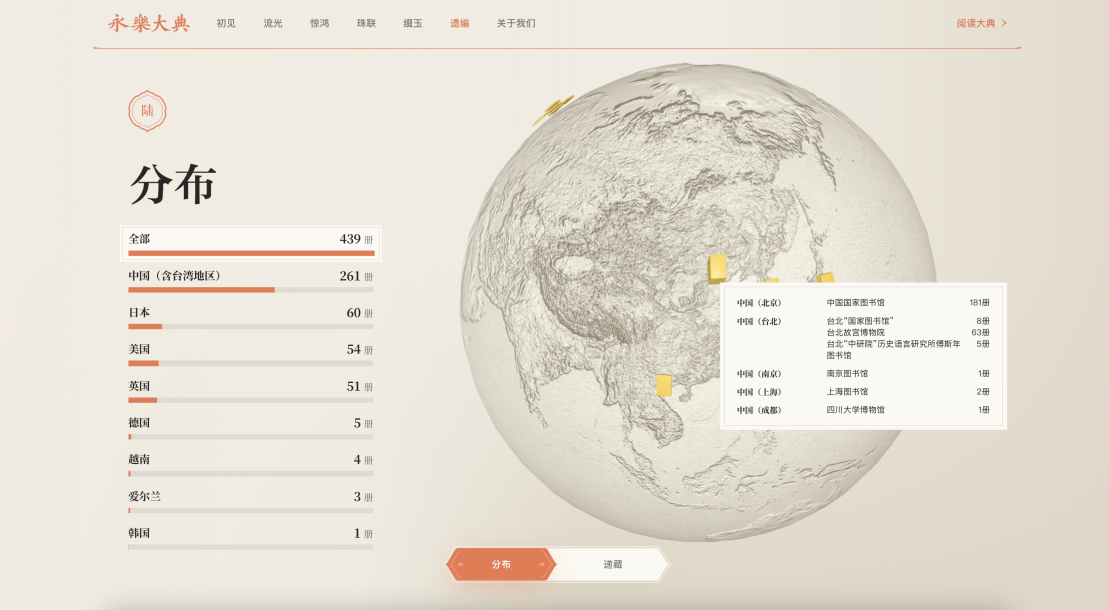

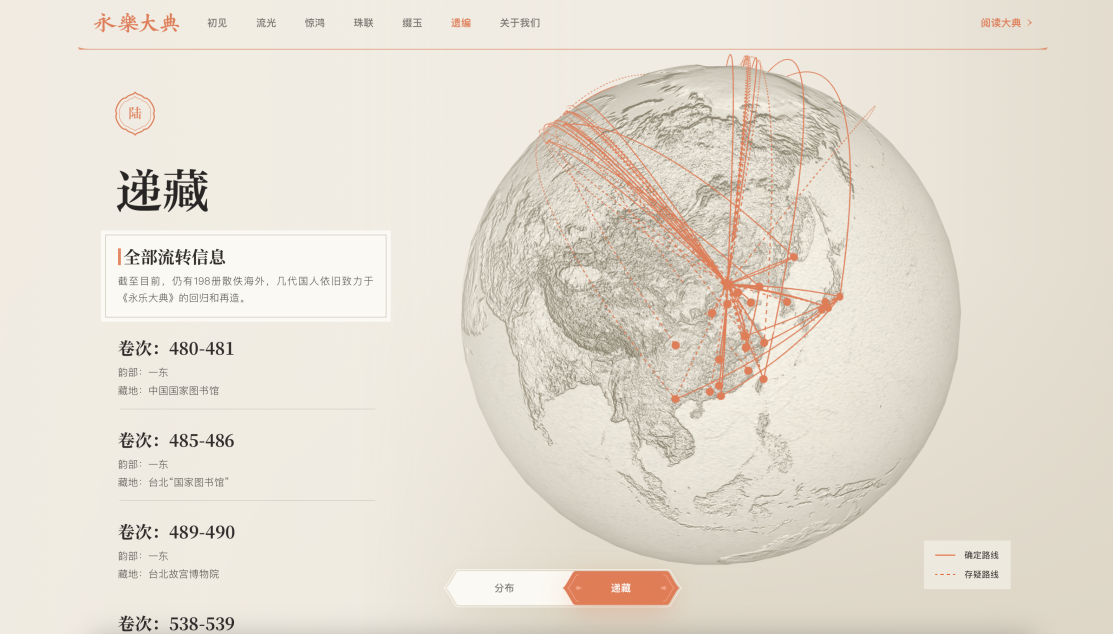

在“遗编”板块,将《永乐大典》的流转情况进行了逐一梳理,利用3D模型,展现《永乐大典》现存册及残叶的收藏地,以及每册的具体流转过程。

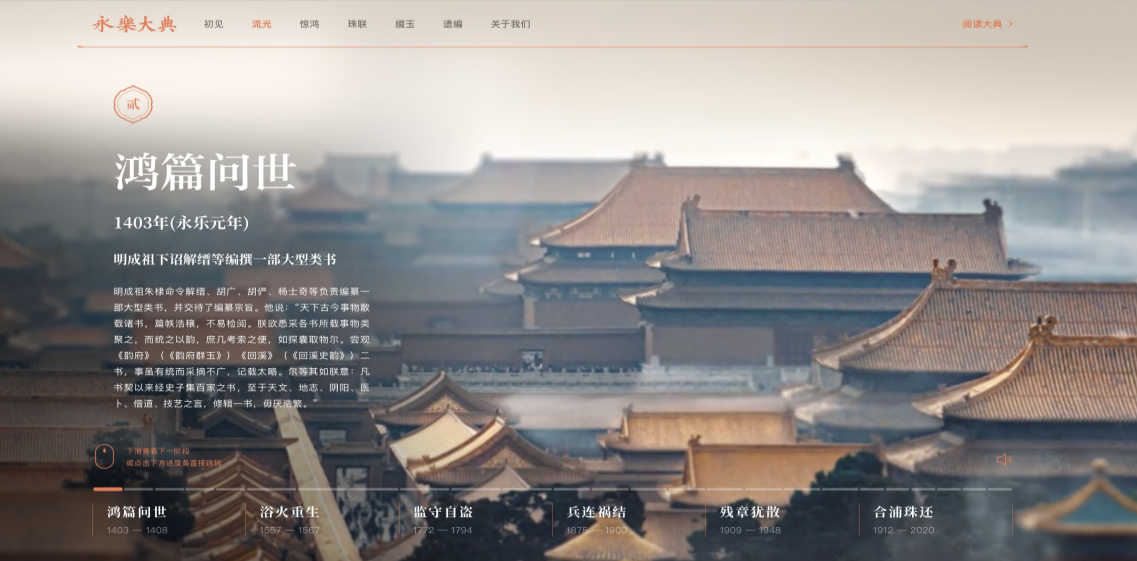

(2)动画音效展现曲折历史

数据库在“流光”板块,设置鸿篇问世、浴火重生、监守自盗、兵连祸结、残章犹散、合浦珠还6个篇章,通过应用背景动画与音效等技术手段,可视化呈现《永乐大典》的坎坷身世,让用户更真实地了解《永乐大典》的命运及历史。

(三)项目运行管理

《永乐大典》高清影像数据库(第一辑)项目入选2021年国家古籍数字化工程首批立项项目。为了高质量地完成这一文化工程项目,国家图书馆出版社于2021年12月委托北京大学数字人文研究中心承担该项目的设计与研发工作。北京大学数字人文研究中心以北京大学-字节跳动数字人文开放实验室为基地,整合北京大学和字节跳动双方的力量。具体分工是国家图书馆出版社负责内容的提供,包括永乐大典的高清影像,全文、数据,北京大学数字人文实验室进行网站开发、运营和维护。

(四)项目建设资金及日常运营维护资金投入

项目建设资金来源两部分,一部分是项目前期申报了国家补贴,剩余部分由国家图书馆出版社和北京大学数字人文实验室承担。日常运营维护部分由北京大学数字人文实验室承担,包括提供服务器、带宽等,内容方面的维护则由国家图书馆出版社负责。

本数据库面世后,受到社会各界广泛关注与好评,中央电视台、北京电视台、人民网、中国新闻网、新华网、《光明日报》《中国青年报》等多家媒体刊登报道。如“数字化,让传统文化更灵动”(《光明日报》),“让中华优秀传统文化在新时代焕发蓬勃的生命力”(新华社),取得较好社会影响。相关话题“40册永乐大典首次公开”登上抖音热榜,播放量超过4000万,点赞超过120万。

本数据库不仅使《永乐大典》纸质文献得以减少损耗,起到保护的作用;更通过数字化平台公益发布,扩大了《永乐大典》的影响力,使这一宝贵文献走入寻常百姓家,这对于促进优秀传统文化的继承和弘扬具有积极作用。数字化的资源图谱、动静结合的沉浸式体验让古籍被赋予了生命,实现了真正的古籍的活化与利用,为用户提供了更加个性化与便捷化的知识服务,这在智慧化时代下,为国内图书馆的智慧化建设提供了良好的范例。

下一步,将计划有步骤地继续扩充资源,制作国家图书馆藏《永乐大典》后续未上线部分,积极与海内外公私藏家联系,争取推动获取授权,以期建设成为全球包含《永乐大典》册数最多的数据库,早日实现海内外存藏《永乐大典》以数字方式完璧呈现。此外,还将坚持开放共享,充分借助现代技术优势,在数字化、文本化、知识图谱化建设上力争有所突破,让以《永乐大典》为代表的中华古籍为大众、学界更方便有效利用,使《永乐大典》在新时代以数字方式绽放新的光彩。

在国家“十四五”发展规划和社会发展的引领下,国内图书馆的智慧化转型已成为必然趋势。随着数字化和信息化的突破式发展,以及在各个行业的实际应用,发展出很多新型信息化技术行业,推动各行业的发展进步。国内公共图书馆拥有海量的书籍文献,是人们获取知识储备的重要场所,有义务不断满足公众日益增长的知识需求。以信息化、智能化、大数据为代表的新型信息化技术基本上能够满足公共图书馆数字化和信息化的发展需求,探索新兴技术赋能的服务模式,应用于知识服务和平台建设,革新服务形态是公共图书馆的未来转型方向。因此,结合《永乐大典》高清影像数据库的成功经验以及现实发展需求,对于国内智慧图书馆的建设有以下几点启示:

一是强化技术支持,积极构建数字化资源平台。数字资源是智慧文库的核心内容,图书馆可以通过购买数字化的纸质资源和数字资源,利用云存储进一步细化资源分类,整合资源框架,建立起丰富有内涵的数据库。进一步提升虚拟参考咨询、沟通互动、服务协同等个性化服务,让读者便捷高效地获取有用的信息资源,提高读者对信息资源服务的满意度。

二是加快技术融合,建立智慧化的服务体系。结合公共图书馆的实际发展进程,通过深化信息化、智能化等技术融合,开展无接触服务研究变得尤为重要。此研究主要包括无接触空间服务和无接触式延伸服务两个方面,其中对无接触空间服务的深入研究,主要体现在实体空间与虚拟空间的无接触式服务,重点是对这两方面便捷化水平的提升研究。实体空间方面的无接触服务主要包含自助会议室、自助休息室、自助打印室等;虚拟空间方面主要包含创业服务空间、文化交流空间、学术研究空间等,实体空间和虚拟空间的无接触服务共同组成知识产生和交流的融合平台。

三是融合智慧服务与智能管理。智慧图书馆强调的是图书馆的智慧服务和智能管理。在智慧服务方面,图书馆资源、人力、财务管理等各个领域广泛应用信息技术及相关管理系统,资源定位智能化、资源推送智能化、资源定制智能化、资源管理智能化、办公智能化等作为Web2.0、RFID等技术的产物,为智慧图书馆实现智能运作提供了条件和可能。在智能管理方面,图书馆管理者既要重视图书馆在社会文化建设中的社会责任,也要重视馆藏资料的整理、研究和利用以及用户的需求挖掘、信息整理和服务优化等方面的工作。智慧图书馆在智慧服务的实现途径构建中,需要通过推动图书馆在发展理念、服务技术和管理形态上的创新发展,来实现图书的智能化存储调度系统、智慧图书馆的安全防范系统、智慧服务环境调节系统、智慧信息管理系统的智能化。

四是提高馆员信息素养,进行科学的培训指导。图书馆馆员是智慧服务的核心和主体,协同知识和用户这两个基本要素构成了智慧服务。智慧馆员需要在专业水准、知识能力、团队合作和服务态度等方面具备较高的综合素质。首先,要具有对知识的范畴、价值、状态和周期等进行分析和预测的能力;其次,能够熟练运用数学算法、人工智能等技术工具;最后,对工作机构的基本职能、服务对象、发展趋势及所需人才充分了解和认知,最终以具备综合的资源获取、存储、管理、组织、分析和决策系统的构建能力。图书馆可以在政府机构的帮助下,协同图书馆联合机构、图书情报机构和相关商业机构对图书馆工作人员进行科学培训,培养专业的图书馆馆员,为提高智慧图书馆服务质量打下坚实的基础。