内容摘要

充分理解萧该《汉书音义》的撰写体例与宋祁校勘《汉书》的原则后,可将蔡琪本所附“萧该《音义》”从“宋祁校语”中离析出来,并将卷八十一后的宋祁校语复原为批校形态,从而彻底廓清相混已久的两类文献。经整理,共离析出萧该《音义》288条、宋祁校语141条。南宋刊刻者根据多个递抄本汇集刊成蔡琪本、庆元本一系刊本中的宋人校语,由于其中集合宋祁原校、递抄者补校以及书商所增“名儒辩论”共三个层次的校语,导致刊本面貌讹乱。蔡琪本大致反映递抄底本之原貌,庆元本则已有所加工。宋祁校语进入刊本,又逐渐被刊落的过程,揭示了在颜《注》的文本框架下,六朝旧本最终沦亡的历史过程。

关键词:《汉书》 萧该《音义》 宋祁校语 批校形态 蔡琪本

一、问题的提出:离析宋祁校语

南宋庆元本、蔡琪本一系宋刊《汉书》所附宋祁校语的文献价值,自清人齐召南校修武英殿本以来,即已被认识与运用:首先,宋祁校语反映唐宋旧本面貌,可补三刘《刊误》所不及;其次,与宋祁校语紧密关联的“萧该《音义》”更揭示了异于颜师古注本的六朝异文,反映早期的古本面貌。基于此,乾嘉以来学者积极尝试校勘与辑佚,现当代学者又据传世文献的记载与出土文献的检证,充分揭示宋祁校语的校勘价值。

由于诸刊本中“宋祁校语”与“萧该《音义》”的文献边界始终无法厘清,长久以来,成为学者利用该文献的困扰。清人瞿中溶基于对蔡琪残本的校录经验,首次全面提出离析《汉书》卷八十一后“宋祁校语”与“萧该《音义》”的构想。他注意到“宋祁校语”分属四个文本层次:第一,根据刘之问题识中的“疏于上方”等语,判断蔡琪本圈符(“〇”)后所隔诸校语均是宋祁原校;第二,推考校语体式,刊本呈现的“宋祁”“萧该”互换等文献错乱现象,应是版刻者不了解原批校体例未作进一步区别所致;第三,校语中的六朝音义、旧说俱是萧该《音义》所引,而部分唐宋学者之说应是宋祁校录;第四,蔡琪本所附三刘《刊误》、孔武仲《笔记》等语,是版刻者刻书时所加,属于“诸儒辩论之书”。瞿中溶的见解已深入到分析校语的文献性质、区别其年代层次等环节,成为后人校勘、离析“宋祁校语”的重要基础;只是由于他当年未见蔡琪本全帙,且无外部文献供其推敲宋祁校语体例,故止步于感叹“体例混淆”,未再加整理。

离析校语的前提,首先在于确认其文献真确性。高邮王氏撰《读书杂志》,据唐宋类书与典籍中所载异文,证明宋祁校语不虚,在历史语言考证上迈出了第一步;现代以来,张元济目验庆元本原帙,援引二王之说,谓宋祁校语不可一笔抹杀;当代研究者则进一步将现存敦煌、日藏诸《汉书》写本与宋祁校语进行了不同程度的校勘,确证宋祁所校异文能与唐宋抄本相匹配。然而,萧该《音义》与宋祁校语的边界为何,仍然是校理的难题。马清源曾受景祐本天头所书明人批校的启发,立足刻本,对宋祁、三刘校语从手批校语到整理校语的形式转换提出了合理推测,但承认目前仅能致力于“保存旧本异文、体现宋人考校成果”,仍然无法分离相关校语。

目前,日藏天历本《汉书·杨雄传上》残卷中抄录的姚察、顾胤遗文已可证明萧该《音义》的真确性。本文将在系统辑佚与文献考古的前提下,在尽可能认识六朝《汉书》异文流变脉络与音义体式特点的基础上,尝试廓清“萧该《音义》”与“宋祁校语”的边界,并将其还原到批校形态,立体呈现校语杂陈的根本原因,以期解决这一文献问题。

二、蔡琪本所附“萧该《音义》”的形式

若欲厘清蔡琪本中“宋祁校语”与“萧该《音义》”两种文献间的相互关系,首先需要梳理萧该《音义》在刻本中呈现的形式。

萧该原是南朝梁鄱阳王萧恢之孙,后荆州陷落,于是客居北方,隋时拜国子博士。与包恺并称“宗匠”,而该“尤精《汉书》”,所撰《汉书音义》“为当时所贵”。《隋志》与两《唐志》均著录其书为十二卷。今可见萧该《音义》多数为宋祁汇校《汉书》时所附益,《宋景文笔记》曰:“予曾见萧该《汉书音义》若干篇,时有异议。然本书十二篇,今无其本。颜监集诸家《汉书注》,独遗此不收,疑颜当时不见此书云。今略记于后。”宋氏意识到萧书具有六朝异文异读的价值,因此将其保存在校语之中。

今宋刊本中的萧该《音义》与宋祁校语前后相连,在庆元本、蔡琪本、白鹭洲书院本一系的版本中均有,以蔡琪本中数量最多,集中在卷八十一《匡张孔马传》至卷九十《酷吏传》、卷九十七《外戚传》至卷一百《叙传》这14卷中,粗略统计,约有二百多条;庆元本范围与蔡琪本同,数量次之;臧庸根据清武英殿本转引,分为三卷。从卷帙判断,大抵是原书的20~25%。

刊本中的“萧该《音义》”有三种排列形式:

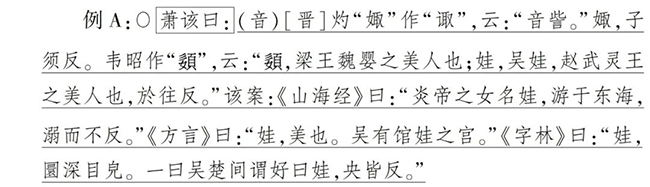

其一,独立并列于颜《注》之后,二者以“〇”号分隔,径以“萧该音义曰”“萧该曰”“萧该按”等为标识。如卷八七上《扬雄传上》“资娵娃之珍髢兮”颜《注》后接萧书曰:

引者按:据本文的分析,刊本中的“宋祁校语”应包含萧该《音义》、宋祁原校以及版刻者增饰语等三个历史层次。由于经过加工整合,后二者往往很难完全分离。为便于说明,引文凡划线处均属于萧该《音义》原文,凡“宋祁曰”“萧该《音义》曰”等版刻者加工语均用方框标示,其他部分则根据具体情况分别讨论。原书中的误字加()标识,正字加[ ]补出。引文中保留了个别繁体字形以便于讨论。

天历本所录顾胤《汉书古今集义》中征引的韦昭说,与上萧该《音义》所引全同,可证文献真实性。今按,此段汇校晋灼《音义》与韦昭《音义》两本的文字,自添案语,引《山海经》《方言》《字林》等训说,解释“娵”“娃”二字。校勘逻辑与论证连贯,符合六朝音义援据经典、喜引字书的习惯,应是萧书原文无疑。这应该是宋祁校雠时直接移录了整段萧书,除具有校勘价值外,也有保留文献原貌的考虑。

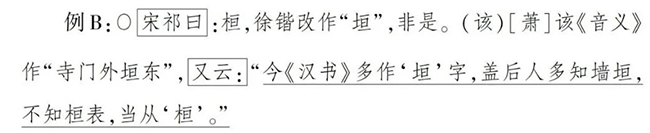

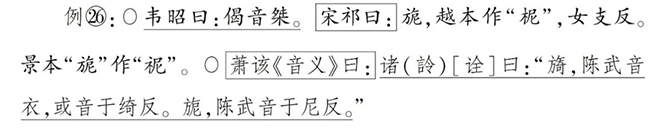

其二,位处“宋祁曰”“宋祁云”等语之后,内容与宋祁校语排列相混。如卷九十《酷吏传》“便舆出,瘗寺门桓东”颜《注》后接校语曰:

宋祁所据本作“桓”,萧本作“寺门外垣东”,与今本略有不同。宋氏为驳徐锴改作“垣”之误,引萧说为证。“桓……非是”是宋祁校勘语,“萧该《音义》作‘寺门外垣东’”是引用萧书作证。“宋祁曰”“又云”五字应是版刻者编入刊本时所增补,而后句又是萧书原文。从内容上看,此种是宋祁取萧书参校的结果;审视其排列形式,则存在版刻者将宋祁原批校改编入刊本的痕迹。

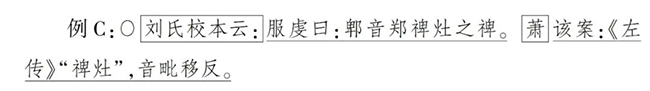

其三,别称“刘氏校本”“宋氏校本”。如《何武传》“何武,字君公,蜀郡郫县人也”颜《注》后接曰:

引文“刘氏校本云”是版刻者编入刊本时的标记;其后均为萧该《音义》语,依照六朝音义体例,应称“该案”,“萧”字是版刻者转述时增添。以此种方式标识的共有6条,应是版刻者无法判断底本批校的归属,故直接以底本名标识,是版刻者汇编多个批校本的产物。

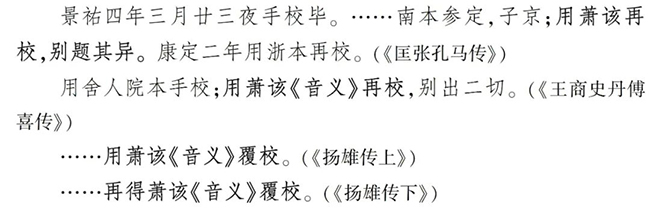

上述三种排列形式,是宋祁校语在刊本中的基本型,所有校语在此基础上变化、增衍。根据今人对宋祁校语的认识,应该是将一个或多个递抄本上的宋祁批校刻入刊本的结果。今国家图书馆藏北宋刻递修本(旧称景祐本)《汉书》卷末朱笔题识在在证明了这一点。景祐本提到萧该《音义》者共有4处:

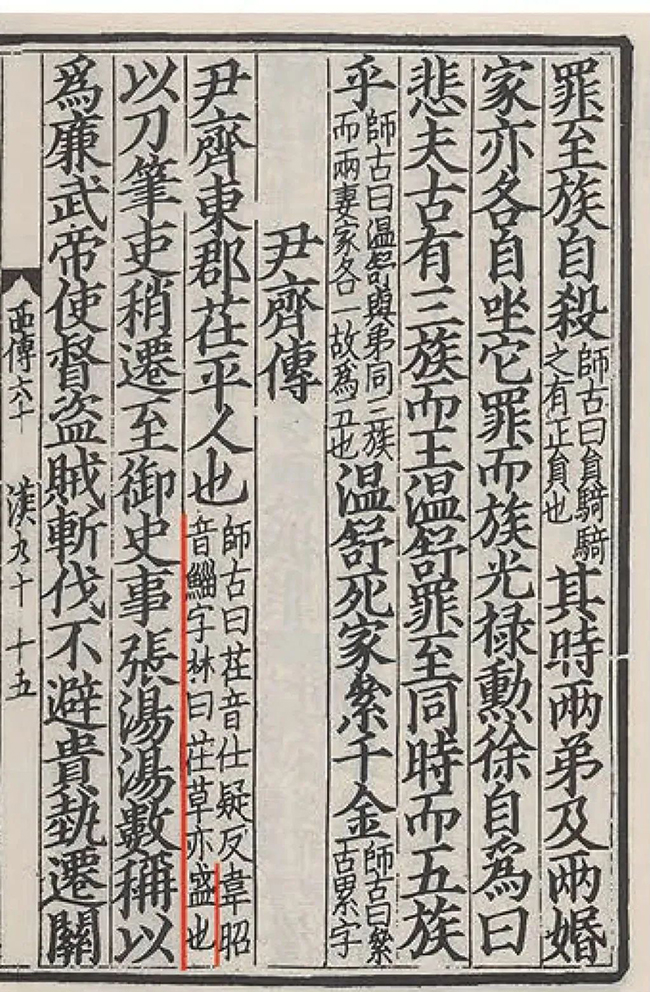

既然校语原型为批校形式,那么蔡琪本中的“宋祁曰”“宋氏校本曰”“刘氏校本曰”等,自然应是版刻者所添。原本当仅有宋祁校语。如果立足于宋祁原校本的视角,这四条引文均称萧该《音义》是“再校”“覆校”,因此,宋祁起初用所得唐宋写本、刊本初校,之后得到萧书再校,即如例B,初校仅有“桓,徐锴改作‘垣’,非是”一句,划线句属于再校时所添。既然校书有先后,那么书写批校时也会加以区别,故刊本中部分“萧该《音义》曰”“萧该曰”等语,或为当日宋氏校本所书,抑或校本系用朱墨双色区别抄写,尔后递抄、版刻者增“萧该”等语以示分隔,最后形成了蔡琪本中加“〇”号区隔“宋祁曰”与“萧该音义”的文本痕迹。然而,今刊本中有大量分明是萧该《音义》的文字未加标注,或未加“〇”号分隔而与颜《注》相混的情况(见图1),则刘之问等刊刻者所得应是递抄本。

图1 蔡琪本《汉书》

三、宋祁“《汉书》批校”的复原

蔡琪本中宋祁校语的排列形式某种程度上保留了原批校的形态,在明确六朝旧音义之体例、颜师古撰作“新注”的思路,以及宋祁汇校诸本原则的基础上,可更进一步复原宋氏的“《汉书》批校”。对三种形式校语做进一步的离析与整理,可从蔡琪本一系刊本中分离出萧该《音义》共288条,其中75条为整段,零散的有213条;宋祁原校语共141条,65条为整段,零散的有76条;无法确定的仅4条。

以下辨别并复原“宋祁校语”中的各文献层次,并论述离析过程与遵循的原则。南宋版刻者致使校语边界相混的原因(或情况)有如下三种。

(一)因不明萧该《音义》体例致校语错出

萧该《音义》的体例,是以汉魏时南北文本的代表——晋灼《音义》、韦昭《音义》参校所持六朝通行本(萧氏称为“今《汉书》”),着重异文辨析与注音释义,继承六朝音义家喜引字韵书、经典训解的注解风尚。这与萧氏身处隋时,欲汇校南北众《汉书》的外部环境因素有关。部分校语相乱,实因版刻者不明于此所致。

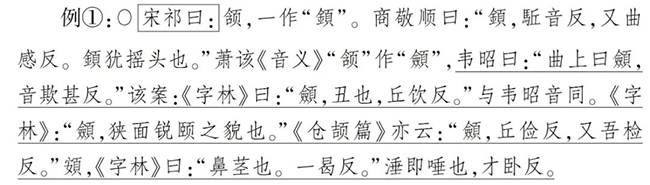

萧该作为入北南士,对江南本如韦昭《音义》的注说,多有援引。如卷八七下《扬雄传下》“颔颐折頞,涕涶流沫”宋祁校语曰:

按,此条“韦昭曰”以下均为萧书原文。萧该列韦昭《音义》在字义、字音上对“顩”字的解说,并参用字书《字林》《仓颉篇》参酌其意。而划线句前均为宋祁校语。“萧该《音义》‘颔’作‘顩’”一句为宋氏隐括萧本异文情况,宋祁初校时,见唐宋抄本中有作“顉”者,故引商敬顺之说作解;后用萧书覆校时,见萧本有此异文,故再加征引,补充解释。版刻者不知“韦昭曰”以后为萧书原文,或不便割裂校语,未添“〇”号分隔。

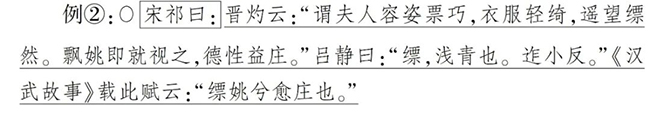

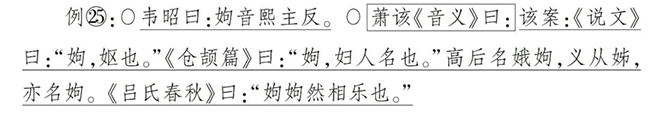

卷九七上《外戚传上》“的容与以猗靡兮,缥飘姚虖愈庄”颜《注》“孟康曰:言夫人之颜色的然盛美,虽在风中缥姚,愈益端严也。师古曰:缥音匹妙反”后附宋祁校语:

此段划线句全引自萧该《音义》,故版刻者所加标识“宋祁曰”应作“萧该曰”,其中晋灼说出自晋灼《音义》;吕静为六朝人,据《隋志》,著有《韵集》六卷,吕说即对应韵书中的训解。卷八三《朱博传》“右将军蟜望等四十四人”萧该《音义》曰:“吕靖曰:蟜,毒䖝也。己兆反。今借以为‘矫’字,此盖古字无定耳。”“靖”即“静”,二字通用。这是蔡琪本中的内证,表明吕静说为萧氏所引,而非宋祁。今对比晋说与师古所引孟康说,大致同,颜氏既已用孟说,则无须再取晋说。另外,引《汉武故事》“缥姚兮愈庄”云云,是参证晋氏“飘姚即就视之”之语,故连贯于其后,也应是萧书中的一段。

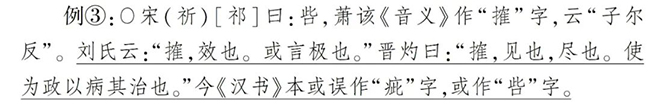

六朝《汉书》遗说,也有保存在萧该《音义》中的情况,如梁刘显《音》,今萧本中有“刘氏音”6例,应是刘显说。如卷一百下《叙传下》“阉尹之呰,秽我明德”宋祁校语曰:

宋氏所据本作“呰”,与萧该本作“搉”异,故出校。“刘氏云”以下之划线句均是萧该《音义》原文,而之前为宋祁校语,其中转引了萧书。据萧引晋说,知萧本作“搉”实据晋本,然而萧注“子尔反”,标音则与“呰”同。依晋灼、刘显说,“搉”训为极也、尽也。由于萧该所见六朝本有作“呰”“疵”之不同,故萧氏辨“呰”为或本,而“疵”为误本。颜师古谓“呰与疵同”,是所见六朝异文情况与萧该同。只是萧取晋说,训“搉”为尽;而小颜显然认为“呰”宜解为疵病,所以判断两本俱是。此处颜说也间接证明了萧书文献为真。另外,刘显对“搉”的训释,符合六朝音训。《广雅》:“搉,击也。”王念孙《疏证》:“《说文》:‘毃,击头也。’《玉篇》音口交、口卓二切。……‘搉’‘毃’‘ ’,声义并同。”汉魏音义家又多认为“搉”与“较”音训相通,这是六朝通义。由此判断,这里的“刘氏”应该是为班书作音、同样由南入北的刘显,而非北宋人所熟知的三刘《刊误》之刘攽、刘敞与刘奉世。版刻者不知此情,标注时产生错舛。 ’,声义并同。”汉魏音义家又多认为“搉”与“较”音训相通,这是六朝通义。由此判断,这里的“刘氏”应该是为班书作音、同样由南入北的刘显,而非北宋人所熟知的三刘《刊误》之刘攽、刘敞与刘奉世。版刻者不知此情,标注时产生错舛。

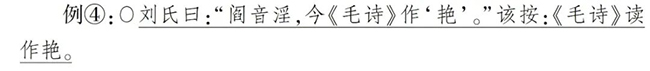

卷八五《谷永传》“阎妻骄扇,日以不臧”宋祁校语曰:

刘显为“阎”字作音,并引《毛诗》异文。萧该承刘说而下案语。版刻者或未解此处“刘氏”为刘显而未予以标示,进一步导致后人在理解“刘氏”之所指时容易与“刘氏校本”混淆。

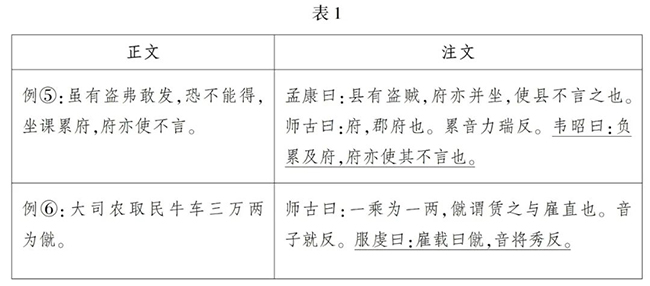

另外,由于萧该所引晋、韦本中的汉魏旧说,多属于二十三家旧注不在颜《注》中的情况,版刻者不知其说实应归属萧书,而并非存于颜氏注本中,因此未将其与颜《注》相区隔,进而出现未标“〇”号的现象。如表1所示卷九十《酷吏传》中的两例:

例⑤颜《注》中的孟康说,与划线的韦昭说相近,以颜师古去取南北注说的趋向而言,既然已用河北学者相同注说,则不必再取隶属江南的韦昭说。且韦昭年代在颜师古前,若是小颜所引,也应排列在前;而今韦说在后,故知当属萧该《音义》所引。例⑥颜《注》对“僦”的注音释义均详于东汉服虔说,这是颜师古不取旧本说解,而径直重新作解的例证。且划线的“服虔曰”排列在“师古曰”之后,也说明此处服说实为萧书所引。这两例或为宋祁批校时单独一列抄写于天头的情况,而版刻者不加辨析,未能与颜《注》区别开。

综上所述,蔡琪本中凡在颜《注》之后出现征引服虔、韦昭等汉魏旧说以及《字林》等六朝字韵书者,即便不标“萧该《音义》”,也应出自萧书(共有28例)。若确定前后文句连贯,而中间无宋祁校勘语句,以后世刊本立场观照,则刊本标“宋祁曰”者,实应改标作“萧该曰”。

(二)因不明宋祁校书原则致校语相混

宋祁校勘《汉书》,最初是用所见唐宋抄本与北宋官刊本互勘,至再校时,才用萧该《音义》覆雠。萧本对宋祁而言,属于众本之一,因此,宋氏录写萧书的第一要义,是为了利用其中的六朝异文或萧该的注音释义,为其所持本提供异本与异解,借以全面汇校《汉书》。若萧本文字有与已出校的唐宋抄本异文相关者,宋祁即节录或转引萧说作为佐证;在此前提下,校录萧该《音义》时不需要录入全文。换言之,宋祁的校勘原则决定了宋氏的部分校语与萧该说错综并陈的呈现形式。明乎此,则可离析相关文献。

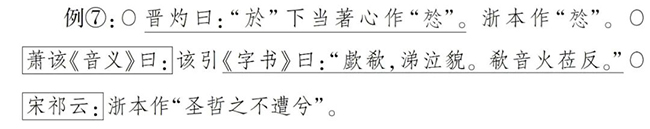

卷八七上《扬雄传上》“虽增欷以於邑兮”宋祁校语云:

本段宋校与萧说交错呈现,划线的“晋灼曰”“《字书》曰”两句均为萧书原文,而“该引”二字是宋祁校勘的引述用辞。结合第二节引景祐本《匡张孔马传》卷末的题识,疑宋氏以萧本覆校后,又用浙本校勘。因此,其先节引萧该《音义》辨“於”“欷”二字,用浙本校时再添“浙本作某”的校语。推想原校本的批校形态,一开始仅有划线两句,分作两段书于天头,后又用浙本校而补入浙本信息。段中“萧该音义曰”“宋祁云”均是版刻者所增,由于萧语已是转引,版刻者没有更好的区隔方法,只得再加“〇”号断开。

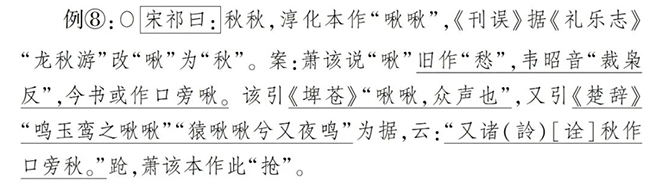

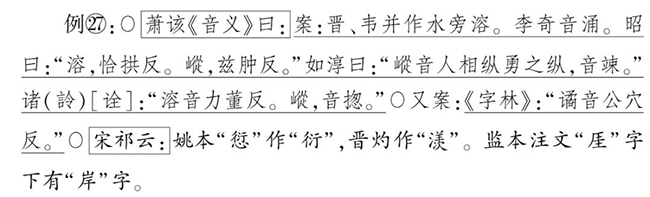

复杂例证,又如同卷“秋秋跄跄”宋祁校语曰:

本段是宋祁转引萧书、取用萧说的显著例证。宋氏初校时用淳化本和《刊误》校“秋”字异文,覆校时节引萧该《音义》中的考辨作补充。全文以“案”字为分界,前为初校批校,后为再校补批。划线句虽为萧书原文,但已是间接征引,打乱融入宋校中。版刻者无法区分,只在整段前加“宋祁曰”三字标明。

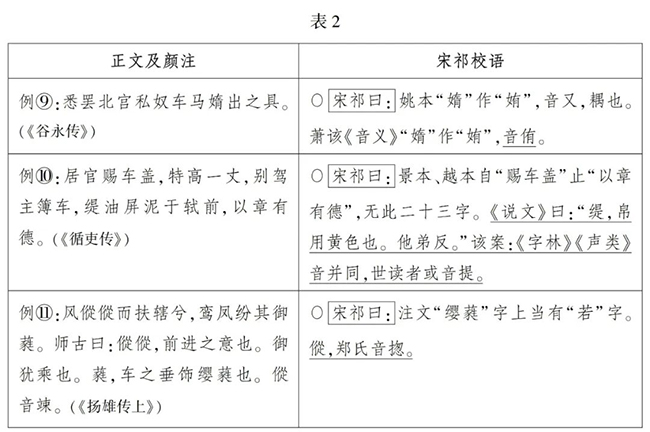

以上两例可约略反映两类校语在宋祁诸次校书中逐渐形成、混合的过程。综观蔡琪本中的“宋祁校语”与“萧该《音义》”,所以呈现文献错陈的情况,也是多次校勘、批校积累的结果。如表2所胪列:

例⑨,宋祁先以姚本校底本,出异文“姷”。覆校时见萧该《音义》亦作“姷”,故转述其说于后,时间先后层次分明,版刻者不加“〇”号分隔,读者亦可自行分辨。例⑩,“说文”二字之前为宋祁初校时以景本、越本校得的异文。划线句则为萧该《音义》原文,释“缇”之音义,语意连贯,是宋祁覆校时所移录。前后两段的校勘内容互不相涉,应是两次校语积累连书的结果。版刻者不加区分,合并呈现。例11,宋祁初校时留意于颜氏注文。再校时,见颜《注》不引旧说,因此节引萧该《音义》于其后,用来补充“傱”字汉魏旧音。版刻者不知缘由,故未加区分。综观后两例可以发现,版刻者不辨文献之前后分属的根本原因,除不知宋校原则外,其所据本是递抄本而非原校本也是重要因素。

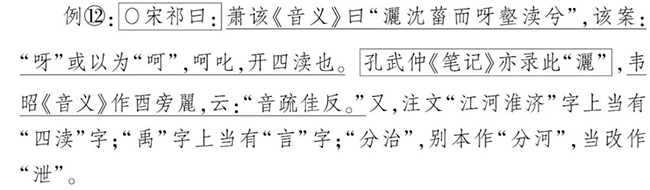

基于上述认知,可将复杂的校语还原为批校形态。如卷八七上《扬雄传上》“洒沈菑于豁渎兮,播九河于东濒”宋祁校语曰:

本段混合三个层次的文献。首先,划线句是宋祁移录的萧该《音义》原文,辨“灑”“呀”两字异文,故“萧该音义曰”五字是宋氏所写。其次,“注文”以下是宋祁对颜《注》的校勘。“又”字前后的内容互不相涉,不论孰前孰后,都应是宋祁两次校勘的结果。复次,递抄者见孔武仲《笔记》中也存在“灑”字异文,故增入此句作补充。以天头批校形态来揣摩,划线句在原校本中应是连写;到递抄本时之所以可在中间插入九字,是因为原校本“韦昭”云云句是自下一列起顶格书写,递抄者见所抄韦说讨论“釃”字,故插入“灑”字的辨析于前;至版刻时,刘之问等人仅可辨“注文”前后分属萧书与宋校,因此增“又”字区分,再于段首增“宋祁曰”三字标明。拾阶而上思考,版刻者整理递抄本的批校时,便宜处理“宋祁校语”与“萧该《音义》”,也是导致两种文献相混的缘由之一。

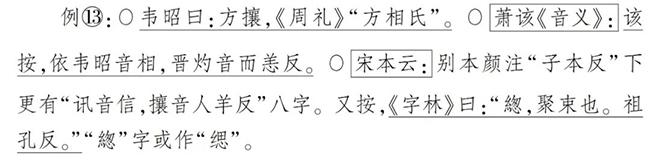

卷八七上《扬雄传上》“齐緫緫撙撙,其相胶葛兮,猋骇云讯,奋以方攘”宋祁校语曰:

本段划线句均为萧该《音义》原文。萧氏引韦昭、晋灼音,辨析“方攘”音读,依文意应前后连贯;版刻者不明韦昭说实引自萧书,误将“萧该《音义》”标识加在“韦昭曰”句后,使得萧文少去部分内容。还原至批校形态,版刻者之所以割离韦、萧二说,可能天头批校书至“方相氏”时,恰好一行结束,回行书写“该按”以下内容。韦昭既是颜本二十三家旧注之一,版刻者便宜行事,加“〇”号区隔,反致割裂。同样,“《字林》”句也是萧书原文,“‘緫’字或作‘缌’”是宋祁对“緫”字的考校,推测在批校本上也是回行书写。而“别本”云云句则是宋祁校勘注文之语,与其用萧本覆校分属两次校勘。又因宋校正好在萧该《音义》的两则批校间,版刻者增入“宋本云”“又按”等语以标示校语的排列顺序。刘之问辈虽欲尽量保存批校原貌,但合并诸段校语时的便宜处置,最终造成刊本中的混合面貌。

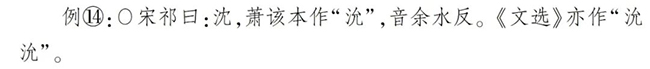

要之,宋祁直接或间接征引萧该《音义》,取决于其是否校出异文。若所持唐宋众抄本异文与萧本有关,则校语或存间接征引情况,反之则直接移录萧该《音义》原文。经统计,在刊本冠有“宋祁曰”的校语中,因宋祁校勘异文而牵连征引萧书的有14例;宋祁校勘时引萧书中零星汉魏旧说或六朝字书的训解补充颜《注》所不备的情况有28例。如此均可析出萧《音》语句。另外,又有未冠“宋祁曰”而实为宋校的15例。以上种种,版刻者或为保存批校原貌,或便宜处理刻入,故而形成错冠或未冠“宋祁曰”等错杂现象。

(三)因增添“名儒辩论”致校语并陈

当“萧该《音义》”与“宋祁校语”略可辨别而离析后,则可对刊本宋校中的其他文献进一步加以甄别。

刘之问述及,其所见本中除宋景文校本天头之批校外,“其间或有名儒辩论”附于宋校之下。以蔡琪本卷八十一后涉及“萧该《音义》”的校语来看,誊写于注释之下的尚有李善《文选注》、王观国《学林》等多种文献。如今想要分离出所谓“名儒辩论”的文献,当先辨明属于宋祁原校与南宋递抄本两个层次的校语。

首先,宋祁校语中的李善说,均为宋祁原校本征引。今刊本中的“萧该《音义》”多集中在《扬雄传》《外戚传》《叙传》中,因三《传》中多辞赋,用字华丽艰深,故需要小学家解说。诸篇辞赋又同时存于《文选》中,因此,宋祁校勘《汉书》,自然有用《文选》参校的需求。如卷八七上《扬雄传上》“沈沈容容”宋祁校语曰:

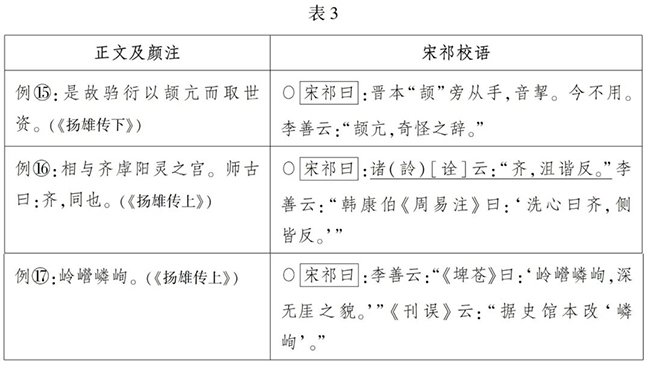

宋氏以萧该本和《文选》校所持本,这是典型例证。准此,借助李善《注》作解,合乎事理。现排列含有李善说之校语入表3:

“宋祁曰”所包含的李善说,均符合宋氏考校《汉书》文句的内在逻辑:例15,宋祁出校萧书所引晋灼《音义》之异文“拮”字,随后的李善说即解说“颉亢”二字;例16,颜师古注“齐”为“同”,并不注音。宋祁自萧书中引出褚诠之说,又参用李善《注》,为“齐”字注音释义;例17,宋引李说,为“岭巆嶙峋”释义,并用《刊误》的校勘成果出校。如此,均是李善说为宋祁征引的内证。

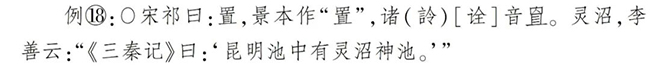

现既知李善《注》为宋祁所引,则又可考证其使用李说的时间先后。卷八七上《扬雄传上》“然后先置虖白杨之南,昆明灵沼之东”宋祁校语曰:

宋祁初校时仅用景本(两“置”字似有一误);再校时增萧书所载褚诠之注音;李善说又在褚诠之后,释后一句“昆明灵沼之东”。既然如此,则宋祁补充李说,与覆校萧本同时或稍后。

同卷“属堪舆以壁垒兮,梢夔魖而抶獝狂”宋祁校语曰:

此段“李善曰”以前为萧该《音义》语,萧氏引韦昭注并参《字林》说,释“魖”“獝狂”音义。刊刻者以韦昭同为二十三家旧注之一,不辨其说源出萧《音》,故标“萧该音义曰”于韦说之后,割裂萧书;“李善曰”云云一句乃宋祁以《文选注》校勘者。校本补列于后,而刊刻者未标“宋祁曰”。

如此说来,若有批校本研究或阅读经验,在原始校本中,除非某一校语是同时写就,否则两段校语多少可从其字迹、排列中见其分隔。例17中,宋祁校语引李善说在《刊误》之前,而以例18、19为代表,宋校引萧《音》均在李说前(经统计,共有8例),类推可知,萧《音》也应在《刊误》之前。但如前文例⑧,也有萧《音》在《刊误》之后者,这反映诸说非同时书写。另外,刘之问强调在其誊写校语时,若遇到不同的文献,则“以圈间之,使不与旧注相乱”;而诸例中各家解说的边界并不明确,说明刘氏所见已非宋祁原校本,应该是流行于南宋初年、内容较为全备的递抄本。因为递抄者若不专门加标注以示区别,很容易将两段毗连的校语合抄为一,致使脱漏校语归属。这从校语所引《学林》也可见端倪。

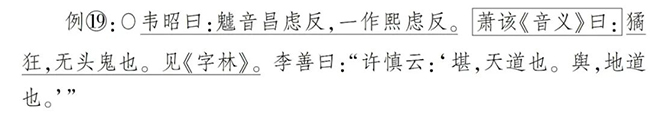

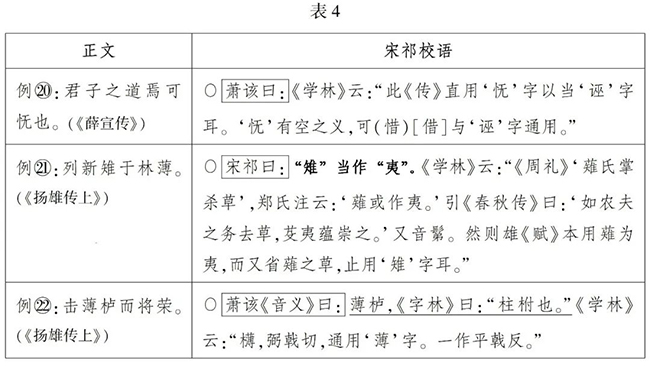

南宋王观国(约绍兴十年[1140]左右在世)著《学林》,绝不会为身处北宋初年的宋祁所引,更遑论萧该。蔡琪本卷八十一后共引《学林》3条,见表4:

表中三例形式各不相同:例20仅单列《学林》语;例21中的加粗字为宋祁批校,其后全是《学林》语;例22划线句为萧该《音义》,其余均为《学林》语。后两例中均无“〇”号分隔,校语内容又有关联。联想到递抄本的形态,递抄者在过录原校后,若自己再行校勘,往往直接添加在原校后,作为校读之用。陈倬过录沈钦韩《汉书》校本、金兆蕃过录钱泰吉《汉书》校本,即是近世显例。而版刻者不知前后文献变异缘由,整体移录而不加区别,更可证刘之问等人刻书的底本实是递抄本。设想当南宋递抄者誊录宋校时,王观国名称于世,因取其校勘意见添入校本中,也是情理中事。

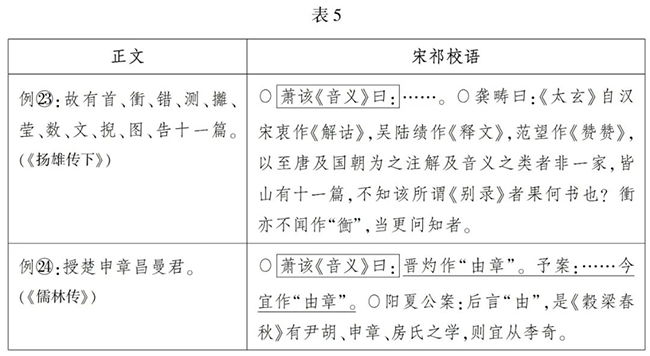

版刻者不察造成《学林》混入的情况,则与他们主动将“阳夏公”“龚畴”之语作为“名儒辩论”增入刊本的情况形成鲜明的对比。表5可见卷八十一后的2例:

例23、例24中引龚畴、阳夏公说,均与萧该《音义》以“〇”号隔开,与刘之问“以圈间之”语相符,当是后儒添加。寻绎龚畴“以至唐及国朝为之注解”之言,则龚氏确是宋人。不过,卷八七下《扬雄传下》“若泰山向若”宋祁校语中“龚畴”二字前没有“〇”号,作“〇宋祁曰:苏林 音逦迤之迤。弋尔反。何承天亦云:……。又,龚畴曰”云云。此例虽无“〇”号,但有“又”字。根据前文举例,“又”字应是版刻者所加。 音逦迤之迤。弋尔反。何承天亦云:……。又,龚畴曰”云云。此例虽无“〇”号,但有“又”字。根据前文举例,“又”字应是版刻者所加。

过去学者往往将刊本中的“宋祁校语”作整体研究,故不得不连带思考校语引司马光等说的归属问题。今若将范围缩小至处理卷八十一以后萧、宋校语相涉处的文献议题,那么问题就变得相对简单。实际上,刘之问当日所以欲添加“名儒辩论”,主要是为了求售于市场,因此其“以圈间之,使不与旧注相乱”的叙述,大致是实录。然则经过考核,实际分离出的递抄本新增校语以及版刻者所加名儒辩论共有13条。

将刊本中广义的“宋祁校语”还原为批校形态,可知南宋版刻者所据为当时的宋校递抄本。只是刘之问等人因不知萧该《音义》注释体例以及宋祁校勘《汉书》的原则,又想尽量保持底本批校原貌,由是略施分隔、排列,反而导致刊本中诸文献相乱。如今已然得到厘清,知宋人虽有旁增“名儒辩论”以求销售其本的行为,但就卷八十一后的情况而言,仍然限于一定范围内。换言之,刊本仍以所据宋校递抄本之校语为刊刻的主要内容。前人偏向于书商牟利的论述,并不符合全部事实。

四、庆元本校刊的近因与远由

相较蔡琪本,庆元本不仅刊刻在前,且校勘精良,武英殿臣取以校修《汉书》尤为显证。不过,学者早已注意到蔡琪本所收宋祁校语远较庆元本为多的事实。经过雠对,蔡琪本虽刊刻年代在后,但所依据的宋祁批校本呈现出相对原始的面貌,而庆元本则已然是经过宋人加工的“精校”本,脱离了当日宋祁校本的原貌。

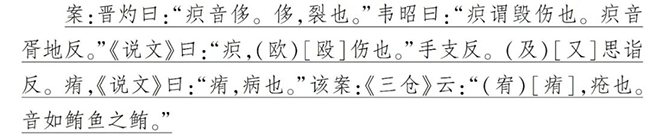

蔡琪本中的宋祁校语多有文字讹误之例,其中最显著者为“诸诠”,因草书字形讹作“诸詅”。褚诠之《古赋音》是六朝人读赋时习用的音义。六朝学者为经典作音义,喜引字韵书。蔡琪本中引“诸詅”者34例,显示了所据原始校本中草书批语被误认的情况;而在庆元本中,均作“诸诠”。庆元本不只纠正了字形讹误,某些异于蔡琪本的文字,已涉及到字义、字音方面的校正与辨析。如卷八三《薛宣传》“遇人不以义而见疻者,与痏人之罪钧,恶不直也”萧该《音义》曰:

萧该引晋灼、韦昭旧注及《说文》《三仓》义训,主要为“疻”“痏”二字注音释义。其中《三仓》音“痏”为“鲔鱼之鲔”,是最常见的直音法。然而庆元本作“痏鱼之痏”,思索其所以改作“痏”的原因,乃因此句释正文“痏”字,而《三仓》作“鲔”,对宋人而言倍显突兀,故直接校改。然校刊者此举已违背六朝直音注音的原义,世间并无“痏鱼”,反成舛误,蔡琪本作“鲔”字应是原貌。不过,此例仍然可见庆元本是加工处理后的文本。过去,研究者基于版刻年代而定其成书早晚,因此立论多立足庆元本而观察蔡琪本。然而,若抛开版刻先后的执念,重新从南宋版刻者所据底本检视,则可得出庆元本是加工“精校”本的结论。换言之,今若还原至南宋初年诸版刻者得到宋校诸递抄本时的情境,当版刻书商争相欲将批校语刻入刊本、准备求售之时,必然在校刊过程中有所加工。从今庆元、蔡琪两本“宋祁校语”内容多数相同,包括其前冠“宋祁曰”“萧该曰”之错出形式大抵相同的现象可知,诸版刻者当日所得递抄底本,应共有一个同源的主要校本。蔡琪一经堂的刊刻策略乃求其全,故得到了多种递抄本,刊入的校语在传世宋本中为最多,在校语内容上,略施圈划以别层次,尽量保留校语原貌;而庆元本主事者黄善夫等人主要措意于厘定、校改文字,力图使其版本文字精良。职是之故,庆元本与蔡琪本之异文,或蔡琪本有而庆元本无的文句,多为庆元本有意刊落,而非蔡琪本另外“补入”。这些“加工”在当日刊刻者考量阅读需求时或有必要,然而以研究者今日务求原貌的标准视之,则嫌多余。

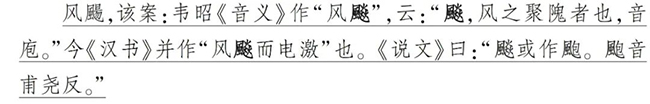

能够表现庆元本文字明显经过后期加工校改之例,又如卷一百上《叙传上》“游说之徒,风颺电激”蔡琪本所载萧该《音义》作:

“该案”后加粗的三个“飈”字,在庆元本中均作“颮”。实际上,蔡琪本作“飈”应为原文,而庆元本是校改后的文字。“飈”者,为“扶摇”之合声,描述风之形貌。秦汉间典籍中习作“猋”,《说文·风部》:“飈,扶摇风也。从风,猋声。”许慎以“飈”为正字,而以“颮”为或字。六朝典籍中亦多作“飈”,如《字林》。萧该所引韦本确作“飈”,与所持本作“颺”形成异文。综合来看,韦昭本与六朝通行本都应作“飈”。而庆元本所以作“颮”者,除受《说文》训释影响外,主要由于《文选·答宾戏》作“颮”,宋人校书不知六朝通例,而直接依照《文选》改字。这正可证明庆元本对所用底本中的校语作过校勘与加工。

在校语排列形式方面,也可见庆元本加工的痕迹。如前举例③时已辨明,“刘氏云”以前是宋祁转述萧该《音义》的异文情况,蔡琪本句首题“宋祈曰”,而庆元本句首则作“韦昭曰”。两本在“韦昭”“萧该”题名上几乎皆同,惟此例异,这可能是庆元本的刊刻者注意到批校本征引萧该《音义》原文时常常以“韦昭音义”“晋灼音义”起首,故直接改作“韦昭曰”而已。又如卷九七上《外戚传上》“皇后始入太子家,后女弟儿姁亦复入”宋祁校语曰:

此段均为萧该《音义》中原文,无须再加“〇萧该《音义》曰”断开。复原至批校状态,或许是“韦昭曰”一句直下书写,而“该案”以下并未紧接其后,而是在其左侧回行书写。蔡琪本版刻者由于不知前后文字同属萧书,因此在两行间标“〇萧该《音义》曰”以示分隔。而庆元本中并无第二个“〇”号,其虽仍受韦昭属二十三家旧注之一的影响,未将“萧该《音义》曰”冠于最前,但已体味到校语的文意连贯。

既然已知庆元本用过加工与校订的功夫,那么蔡琪本中的部分校语之所以不见于庆元本的主要原因,也应是后者的刊刻者有意刊落的结果。比勘两本宋祁校语,其中涉及唐宋抄本异文之内容,庆元本也都保存完整;被“刊落”的部分,主要是萧该《音义》中所引标音的汉魏注说以及六朝字韵书中的训释。刊刻者应是认为这两类校语并未校出(与颜《注》的)异文,又非二十三家旧注之说,因此不具备校勘价值;这显然是站在后世颜《注》文本格局下的思考。如本文第二节中的例A,庆元本仅作:“韦昭曰:娵,当作 。梁王魏婴之美人曰阊 。梁王魏婴之美人曰阊 。”对比两本,庆元本显然是对完整校语的改写。萧该的引证多数被删,虽保留了二十三家旧注中的韦昭一家,仍删其注音,表明刊刻者关注的核心在版本异文,并非六朝音义。类似例证,如卷八七上《扬雄传上》“夫何旟旐郅偈之旖旎也”宋祁校语曰: 。”对比两本,庆元本显然是对完整校语的改写。萧该的引证多数被删,虽保留了二十三家旧注中的韦昭一家,仍删其注音,表明刊刻者关注的核心在版本异文,并非六朝音义。类似例证,如卷八七上《扬雄传上》“夫何旟旐郅偈之旖旎也”宋祁校语曰:

引者按:引文中的楷体字为庆元本中同有的文字。下同。

划线句均为萧该《音义》中原文,在批校本中应分属两列。庆元本仅有“萧该音义”以前文字,其校刊者既刻“韦昭曰偈音桀”于前,不可能不见萧该《音义》引褚诠之说,但因六朝韵书注音与校勘颜本文字无关,故予以删除。

再举一例,卷八七上《扬雄传上》“陵高愆之嵱嵷兮,超纡谲之清澄”宋祁校语曰:

在批校本中,“案”与“又案”应是分作两段,蔡琪本刊刻者不知其均属萧书,故增“〇又”隔开。庆元本中只有“宋祁云”以后一句,无萧该《音义》的内容,实因刊刻者仅关注宋校所列异本,而并不措意于萧该辨析字音字义的注说。统计庆元本刊落“萧该《音义》”的例证,基本上都是此类情况。

另外,蔡琪本中与萧该《音义》有关而标“刘氏校本”者共有5例,庆元本均无。产生这种情况的原因,应是由于蔡琪本是刊刻者依据多个校本汇集而成,而庆元本刊刻者并未参考“刘氏校本”。

综合以上考察,两本刊刻者所据底本,均为宋祁校本的同源递抄本。庆元本对所得校语进行一定程度的校勘与加工。经离析后统计,庆元本刊落校语38条,其中删节萧该《音义》32条,删节宋祁原校6条,刊落的主体是萧该《音义》,被删落的语句几乎多属六朝注音。从庆元本主观刊落内容的倾向而言,可以合理推测,其版刻者的校勘原则仍以追求颜《注》框架下的正文、注文为其要务,六朝旧音古义不在其考校范围内。另一方面,由于年代绝远、材料渐失,宋人对六朝音义的面貌、体式,乃至学术生态已较为陌生。

五、余论

本文利用蔡琪本、庆元本对卷八十一后的“宋祁校语”“萧该《音义》”进行文本离析,并比勘两宋本间的差异,最终还原宋祁“《汉书》批校本”的面貌。经研究,庆元本、蔡琪本一系宋刊本所根据的底本,是南宋早期宋祁校本的递抄本。文献上分作三个层次:

第一为原校本层次。首先,宋祁取所见唐宋诸卷子本、抄本、刊本初校《汉书》。其次,用续得的萧该《音义》“若干篇”残本再校;在校勘过程中,将萧本视为六朝旧本而出校与颜本的异文,并引萧书文证以辨旧说。复次,宋祁又别引唐以来学者之说与校勘成果,如李善《文选注》之语等;

第二为递抄(校)本层次。南宋学者在移录宋校作为阅读班书之助的基础上,又增补孔武仲、王观国《学林》等于递抄本上;

第三是版刻者层次。南宋刘之问辈取底本付梓时,面对的是“递抄本层次”的主流校本以及零散批校本,版刻者在诸递抄本的基础上又增入“名儒辩论”诸说,如龚畴、阳夏公之类皆然。刊入时,庆元本执事者“精校”一过,刊落其认为无用的字句。而蔡琪本刊刻者则力求校语之全,并欲尽可能保存校本原貌,故凭己意加“〇”号分隔。不过,由于识力所限,造成三个层次的文献相混,但仍大致保留所据底本、校本的面貌。今既知萧该《音义》体例及宋祁校勘《汉书》的原则,则“宋祁校语”可以厘清而供使用。

将宋祁校勘《汉书》一事放置在唐中叶以降的长时段历史中,尤可见宋校的学术意义。从宋祁批校向前看,唐颜师古《注》确立其地位以来,六朝旧注古本渐次沦亡,颜本未曾采用的六朝异文尚残留在唐宋诸抄本之中。北宋五次校刊史书,均依颜本详为厘正,而成景德、监本等诸本。观景祐本与庆元本的异文,可知刊改程度之大。宋祁以唐宋卷子本校勘班书,从微观上看,是补正历次官方刊刻成果之不足;从宏观上言,是将北宋官方校勘所不及的非颜本文字重新保存于校语之中。因此,宋校中的异文异字,正与六朝以来旧本异文有相当程度的关联。宋校在补救宋代校勘工作缺失的同时,也补充了部分六朝旧本中有异于颜本的文字与注说,这中间以萧该《音义》最为代表。因此,宋祁校本在当时便富有文本价值,是故广为流传,享有声名。从宋祁校语向后看,南宋蔡琪、庆元、白鹭洲书院本,以至明汪文盛本,诸刊本皆承续相沿,形成与景祐本系统不同的文本体系。宋明以还,刊本中的异文,包括校勘辨析所执议题,应不超出景祐、庆元两系刊本的范围。然因宋祁校语所出校的异文非颜本所有,且宋氏当日可见的诸卷子本逐渐消亡,使得后人趋向于回归颜本,弃用宋校,以其所呈现的六朝异文无所着落使然。最终,景祐本系统因贴近今本(包括宋以来的用字习惯)而占据文本优势。明南北监本不刻宋人校语,便是发展到极端的表现。而清儒在不满颜《注》、欲在小学上匡正其说的背景下,逐渐恢复对汉魏六朝旧注古本的重视,则《汉书》文本议题从唐宋又转移、上溯至六朝;唐中叶以来逐渐淘汰的六朝异文,又借由宋祁校语(尤其是萧该《音义》)重新进入学者的视野。如此,《汉书》文本由唐至清的发展历程,恰正构成一个巧妙的轮回。

本文发表于《文献》2024年第4期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|