内容摘要:明清鼎革引起的认同危机促使清初士人从有类似处境的元初儒士那里寻找自我诠释的历史资源,“许衡、刘因论”是其中的经典题目。傅山家训以刘因作为自身形象的反比拟,彰明其以文化认同为核心的用世态度,是“傅山之叹”的初始语境。后经全祖望所撰传记文《阳曲傅先生事略》的剪裁,挪置于傅山进京的不仕宣告中。由台北故宫博物院藏清史馆未刊传稿可知,缪荃孙等人在清史编纂三易其稿的过程中补入“许衡”二字,将“傅山之叹”最终推向政治实践的诠释维度。此则言论材料从家训语录(子部文献)到传记文(集部文献)再到史稿、史传(史部文献)的“旅行”历程,不仅绘制出有清一代不同时期易代想象及其表征——遗民认同的衍变轨迹,还生动呈现了“文”(文本)与“献”(人物)之间的互动关系。

关键词:遗民 刘因 傅山 全祖望 缪荃孙 清史馆

引 言

中华书局点校本《清史稿·傅山传》中一段关于傅山(1607—1684)晚年出处的故事与言论材料,多见引用:

康熙十七年,诏举鸿博,给事中李宗孔荐,固辞。有司强迫,至令役夫舁其床以行。至京师二十里,誓死不入。大学士冯溥首过之,公卿毕至,山卧床不具迎送礼。魏象枢以老病上闻,诏免试,加内阁中书以宠之。冯溥强其入谢,使人舁以入,望见大清门,泪涔涔下,仆于地。魏象枢进曰:“止,止,是即谢矣!”翼日归,溥以下皆出城送之。山叹曰:“今而后其脱然无累哉!”既而曰:“使后世或妄以许衡、刘因辈贤我,且死不瞑目矣!”闻者咋舌。

傅山,字青主,山西阳曲人,明末诸生,入清不仕。《清史稿》此段叙写康熙年间傅山被迫进京应举鸿博,以老病为由固辞,放还。他庆幸于保全志节而深致慨叹“今而后其脱然无累哉”,尚属就事论事,不难理解;接着却叹道“使后世或妄以许衡、刘因辈贤我,且死不瞑目矣”。傅山为何突然提及元初大儒许衡与刘因?他究竟想要表达什么?

许衡(1209—1281),字仲平,号鲁斋,谥文正;刘因(1249—1293),字梦吉,号静修,谥文靖。二人同为元初北方大儒,元代前期就已被世人相提并论,至元末陶宗仪《南村辍耕录·征聘》,这种并列而论更被演绎为奇闻轶事而广泛流传:“中书左丞魏国文正公鲁斋许先生衡,中统元年,应召赴都日,道谒文靖公静修刘先生因,谓曰:‘公一聘而起,毋乃太速乎?’答曰:‘不如此,则道不行。’至元二十年,征刘先生至,以为赞善大夫,未几,辞去。又召为集贤学士,复以疾辞。或问之,乃曰:‘不如此,则道不尊。’”今存记载未见许、刘二人有直接的交集与相互评论,这则故事的可信度微乎其微。不过,“许衡、刘因论”从此津津于文人学士的话头笔端,后世比较许衡、刘因亦复多从“行道”(出)与“尊道”(处)等关涉势道纠葛的问题谈起。至于二人之一致性,除了同为北人、皆有崇高的儒学地位外,他们或长或短的出仕元朝的经历是二人可被连类称述的重要话题。且不说许衡之进退无恒,在当时已为世人所议,即使刘因以“不仕”闻名,确也曾短暂应召而起。后人(尤其是明人)对许衡、刘因仕元颇多訾议,由此联系起《清史稿·傅山传》所述,傅山被迫应举鸿博而时有出仕失身的风险,他呼吁后人不可将自己比拟为许衡、刘因,正是就二人“不当仕元”而言,意图标举自家“不当仕清”的遗民姿态。

那么这就是傅山想要表达的意思吗?答案并非如此简单。实际上,《清史稿》“傅山之叹”存在一个制造的过程,嵌套了不同性质的文献,经历了数重改写。由近及远地说,全祖望《阳曲傅先生事略》是《清史稿·傅山传》的直接史料来源,其“傅山之叹”虽也发生在傅山进京,却仅有“后世或妄以刘因辈贤我”,并无“许衡”二字。没有“许衡”与“刘因”的并列,此句的诠释便难以清楚无疑地指向“不当仕元”的维度。更深一层的改写也当呼之而出——“傅山之叹”实为全祖望《阳曲傅先生事略》裁截傅山家训,挪置于傅山进京的故事当中的。若以此追究傅山之心,未免厚诬于他。可见《清史稿》所载的傅山与全祖望笔下的傅山以及傅山自道的傅山,不是同一个傅山,这些形象共同凝定为世人想象的明遗民傅山。而“傅山之叹”由家训(子部文献)到传记文(集部文献)再到史稿、史传文(史部文献)的生成与改写过程,含蕴着不同维度、不同时期、不同个体围绕“易代士人”或“易代”话题本身的诠释焦虑。

一、无所著述的独善者:家训文献的自我辨析

如前所述,傅山进京故事中面向新朝官僚的公开宣告原是全祖望裁截其家训中的言说而来。在傅山家训的具体语境中,傅山本为训诫子侄须趁“精神健旺之会”专心读书记诵,念及此处,他不禁回忆起自己二十岁左右超常的记忆力,随后引出真正想说的事情:

然如此能记时,亦不过五六年耳。出卅则减五六,四十则减去九分,随看随忘,如隔世事矣。自恨以彼资性,不曾闭门十年读经史,致令著述之志不能畅快。值今变乱,构书无复力量,间遇之,涉猎之耳。兼以忧抑仓皇,蒿目世变,强颜俯首为蠹鱼,终此天年。火藏焰腾,又恨呫哔大坏人筋骨,关强跃马,呜呼已矣!或复劝我著述。著述须一副坚贞雄迈心力,始克纵横。我萧瑟极矣。虽曰虞卿以穷愁著书,然虞卿之愁可以著书解者,我之愁,郭瑀之愁也,著书无时亦无地。或有遗编残句,后之人诬以刘因辈贤我,我目几时瞑也!尔辈努力,自爱其资,读书尚友,以待笔性老成、见识坚定之时,成吾著述之志不难也。除经书外,《史记》、《汉书》、《战国策》、《国语》、《左传》、《离骚》、《庄子》、《管子》,皆须细读。其余任其性之所喜者,略之而已。廿一史,吾已尝言之矣:《金》、《辽》、《元》三书列之载记,不得作正史读也。

傅山家训的言说对象乃其子侄傅眉、傅仁二人,而非《清史稿》中的新朝官僚。傅仁逝世于康熙十三年(1674),享年三十六岁。傅山进京的背景——博学鸿词科举行于四年后的康熙十七年,《清史稿》中的“傅山之叹”则发生在次年三月的特科考试后。可知此篇家训之作(不晚于康熙十三年)远早于傅山进京,此时傅山没有被迫出仕新朝的风险。而且在元代前期的三位大儒中,许衡、吴澄二人显然要比刘因更加适合承担“不当仕元”的指责,傅山家训本身没有讥讽刘因仕元的必要性与迫切性。至于“后之人诬以刘因辈贤我”一句,在家训的言说中是指傅山自认与刘因既有截然之别又有相近之处,更多出于一种自我辨析的心理需求。同时代人是否有以刘因比拟傅山的,今已不得而知,如此声明可能是为预先截断这种类比的产生。结合傅山、刘因二人的生平行实,似又可以呼应这种“似是而非”。元人杨俊民《静修先生祠堂记》云:“近年学者,追述(刘因)范世之功,请列从祀,累章不报。议者谓:于经无所著述。嗟夫!先生诗文无非六籍笺注,惟善读者知之。先师子安子曰:‘吾每阅一过,于经必有新得。’彼第以诗文视之,何啻千里!初谥文靖,后欲改如许文正之例,执政者曰:‘渠安得侪许?渠务独善者尔。’是乌知先生之志哉?”可见关于刘因能否与许衡并列的争议在元代中期就已产生,反对者的理由集中在“著述”与“独善”,而傅山家训恰也是在这两个方面展开自我辨析的。

著述的焦虑始终伴随着傅山,其本质是自我被如何诠释的焦虑。傅山十分清楚,附丽在零碎短篇杂著与诗文之上的思想与观点必然支离破碎,误读与诬谤可能发生在任何地方。傅山其人博综经史诸子释道之学,兼通诗文书画金石方技之艺,后世虽已十分熟悉傅山、刘因二人的核心分歧在学术理路:傅山批判理学、提倡存真去伪的学术理路,与刘因以理学名家、严厉批评“老氏之术”与“老氏之退”相抵牾。傅山颇尚老庄,主张援道入儒,面对向他问学的人,自称“学庄、列者也”,甚至一度做过道士,号为“朱衣道人”“酒肉道人”——从这些称名也可看出他不是真心求仙问道。然而,处在历史现场的傅山未必天然具有这种后见之明,他的担忧不是没有道理的。此篇家训意在提点傅眉、傅仁二人从读书到著述的阶段积累,多次强调自己的“著述之志”,明确所谓“著述”不是单篇别行的诗文篇什,而是经史学问的专家著作。不幸的是,素来怀抱“著述之志”的傅山最终和刘因一样,皆无“著述”传世。傅山早先虽曾撰写过一部名为《性史》的著作,却在将要完稿之际因乱遗失,家训中“遗编残句”的感慨或即缘此。傅山对其诗文创作的处理态度更是随写随弃、家不留稿。同时代仅有其好友戴廷栻(1618—1691)编《晋四人诗》收其诗作,直到乾隆年间才有同乡张耀先辑刻其别集《霜红龛集》十二卷。现今流传较广、稍具规模的宣统三年(1911)丁宝铨刻本《霜红龛集》四十卷,乃是傅山身后两百余年,时任山西巡抚丁宝铨主持并邀请著名学者缪荃孙(1844—1919)、罗振玉(1866—1940)等人参订整理而成。饶是如此,通过继续搜集整理,1991年由山西人民出版社出版的《傅山全书》初版字数“相当于《霜红龛集》的十多倍”。

傅山批判理学的旨趣,非是针对刘因一人,其《廿一史批注》针对宋元理学诸儒——特别是曾经仕元的姚枢、窦默、许衡、吴澄等人的批评姿态皆十分不逊。北方儒者的关系网络反倒可能影响了他批判刘因的锋芒,白谦慎指出,除山西本省文人外,傅山与以孙奇逢(1584—1675)为首的河北儒士圈过从甚密。孙氏门人魏一鳌(约1616—1692)任官山西期间给予傅山经济资助与政治庇护,孙、魏二人既是刘因的同乡(其乡贯在清代皆属直隶保定府),同时又极为推尊刘因其人、其学,“以其乡之先民刘静修因为典刑”。傅山家训单独拎出刘因作为自我的反比拟,恰恰反映出他承认刘因是一位值得辨析的对象,承认刘因之于北方儒学传承谱系的重要地位。顺治十三年(1656)魏一鳌辞官还乡,傅山书写行草十二条屏赠别,委婉而真率地表达自己如何看待刘因:

吾虞静修之以礼法绳道人,然道人勿顾也。静修无志用世者也,讲学吟诗而已矣。道人方将似尚有志用世,世难用而酒以用之,然又近于韬精,谁知之?言则亦可以谢罪于静修矣,然而得罪于酒。酒也者,真醇之液也,真不容伪,醇不容糅,即静修恶沉湎,岂得并真醇而斥之?吾既取静修始末而论辨之,颇发先贤之蒙。静修,金人也,非宋人也。先贤区区于《渡江》一赋求之,即静修亦当笑之。静修之诗多惊道人之酒。道人亦学诗,当诵之。

清初江南遗民群体流连“南宋—晚明”的历史想象,加之迫切伸张华夷之辨,因而关于北方仕元诸儒大多持论严峻,惟刘宗周蕺山一派之论列稍显平允。傅山持守夷夏立场,对待刘因的情感态度虽与同为北人的孙奇逢有所差异,却也和江南的论者并不同调。傅山认为,刘因家族世代为金人,其《渡江赋》立足金元北方立场,鼓吹征服南宋、合一中国,没有不妥,据此指责刘因仕元与幸宋之亡,更属可笑。在他看来,刘因本就是一位“无志用世”“讲学吟诗”的“独善者”而已,不应以华夷认同的标准绳墨之,而这一点正是傅山想要和刘因彻底划清界限的地方。

明亡以前,傅山已因屡试不中而绝意仕进,然而不出仕未必意味着不用世,傅山显然不愿在讲学吟诗中抛掷岁月。他为好友戴廷栻的文集作序,言及此处不免惆怅道:“自袁师(即袁继咸)倡道太原,晋士咸勉励文章气节,因时取济。忽忽三十年,风景不殊,师友云亡,忆昔从游之盛,邈不可得。余与枫仲(即戴廷栻),穷愁著书,浮沉人间,电光泡影,后岁知几何?而仅以诗文自见。吾两人有愧于袁门。”袁继咸(1593—1646),字季通,江西宜春人。崇祯七年(1634)任山西提学,在职期间修复太原三立书院,傅山与戴廷栻当时皆在学就读。傅山以“袁门”自居的理由还不止于此,他极为服膺、激赏袁继咸的节义:崇祯末年,袁继咸驻九江,总督湖广、江西等处军务,南明弘光朝廷败亡后,为左梦庚劫持入清,押解囚于北京,抗节不屈而死。傅山所认可之节义,其内涵不同于单讲忠君而不辨华夷的部分理学信徒,他说:“自宋末入元百年间,无一个出头地人,号为贤者,不过依傍程朱皮毛蒙袂,侈口居为道学先生,以自位置。至于华夷君臣之辨,一切置之不论,尚便便言圣人《春秋》之义,真令人齿冷……元既亡而我明兴,尽有抵死不肯屈仕之人,岂可谓不知食人之食、死人之事之义者?然而人为狗死,可谓知人禽之辨哉?既失其身,不得不然。”为此他甚至否认元遗民作为遗民的资格,只因其人皆不问“其君何君”,至于明初那些殉节者更是“人为狗死”,不值得同情。

傅山原是想要有所作为的人,然当此乱世,仅能以虞卿“穷愁著书”为己作注。傅山家训在这则典故上加以发挥,自表心迹,表面讲的是著述,实际关注的却是个体在翻覆变局中的用世态度。家训设置了两组人物对比,彼此间有着共通的对应关系:傅山自比十六国时期著名学者郭瑀,而刘因和虞卿则另属一类人物。郭瑀字元瑜,敦煌(今属甘肃)人,起先前凉国主张天锡遣使以“九服分为狄场,二都尽为戎穴”等情由劝他出仕,郭瑀以“逃禄”不出。后来汉人政权前凉为氐人政权前秦所灭,苻坚再征之,郭瑀拒不应召。“及苻氏之末,略阳王穆起兵酒泉,以应张大豫(引者按,即张天锡之子),遣使招瑀。瑀叹曰:‘临河救溺,不卜命之短长;脉病三年,不豫绝其餐馈;鲁连在赵,义不结舌,况人将左袵而不救之!’乃与敦煌索嘏起兵五千,运粟三万石,东应王穆。穆以瑀为太府左长史、军师将军。虽居元佐,而口咏黄老,冀功成世定,追伯成之踪。”郭瑀用世的结局没能如其所愿,不久王穆与索嘏内讧,彼此攻伐,郭瑀因此“饮气而卒”。面对张氏政权的两次征召,郭瑀先前之逃原是欲为隐者逸世,其后之应乃感于夷夏变乱而毅然担当起“出头地人”、走向无可避免的悲剧结局。傅山自况“我之愁,郭瑀之愁也”,似乎也将自己想象成这样一位宿命式的悲剧英雄,而作为对照组的虞卿“穷愁著书”与刘因“讲学吟诗”,他们的穷愁不过是个人的失路。

要言之,傅山家训作为“傅山之叹”的原初语境,没有就刘因进退出处特加发挥的强指向性,且傅山对刘因仕元亦无异议。傅山呼吁后人不可将自己与刘因相比拟,乃其自我辨析的手段,着意辩白自家遭逢乱世而不能有所作为、“仅以诗文自见”的悲剧宿命,而他自比为郭瑀,意欲彰明其以“夷夏大防”为核心的文化认同。虽然“明朝开国君臣对于蒙元王朝常怀感念之情”,然自洪武十八年(1385)明太祖朱元璋颁布御制《大诰》示天下曰“初元氏以戎狄入主中国,大抵多用夷法,典章疏阔,上下无等”,借由相关善书文献的编纂向全国推广、敕令士庶诵读,“夷夏之辨”遂成为明代士庶从启蒙开始就接受的王朝政权合法性叙事,故而明遗民之中常见此类论述。而在具体表达上,共通观念内核驱动下的那些亟须辨析的私域诉求,即身处易代的自我(而非群体)如何被诠释、如何被理解的焦虑,才是“傅山之叹”在家训文献中所呈现的初始形态的决定因素。

二、从忘世者到用世者:传记文献的话语挪置

全祖望(1705—1755),字绍衣,号谢山,浙江鄞县(今属宁波)人。乾隆元年(1736)进士及第,选为翰林院庶吉士,“二年,散馆,置之最下等,归班以知县用,遂不复出”。其《阳曲傅先生事略》(以下简称《事略》)将“使后世或妄以刘因辈贤我”一句从傅山家训挪置于傅山进京的叙事设计,是制造“傅山之叹”的关键一环:

戊午,天子有大科之命,给事中李宗孔、刘沛先以先生荐,时先生年七十有四,而眉以病先卒,固辞,有司不可。先生称疾,有司乃令役夫舁其床以行,二孙侍。既至京师三十里,以死拒,不入城。于是益都冯公首过之,公卿毕至。先生卧床不具迎送礼。蔚州魏公乃以其老病上闻,诏免试,许放还山。时征士中报罢而年老者,恩赐以官。益都密请以先生与杜征君紫峰虽皆未豫试,然人望也,于是亦特加中书舍人以宠之。益都乃诣先生曰:“恩命出自格外,虽病,其为我强入一谢。”先生不可。益都令其宾客百辈说之,遂称疾笃,乃使人舁以入,望见午门,泪涔涔下。益都强掖之使谢,则仆于地。蔚州进曰:“止,止,是即谢矣。”次日遽归,大学士以下皆出城送之。先生叹曰:“自今以还,其脱然无累哉?”既而又曰:“使后世或妄以刘因辈贤我,且死不瞑目矣。”闻者咋舌。

传记文不妨是作者个人兴趣与观念的展演,其中常常富于细节的刻画。《事略》中大学士冯溥的活跃为整个故事增添许多戏剧性,而傅山不久前还是被人强拽摔倒在地、泪涔涔下的可怜老人,隔天就发表一番令闻者咋舌的悖妄言论,这样的设计与转折不免显得有些突兀。实际上,傅山在康熙十八年(1679)三月博学鸿词科试后即启程返乡,而授中书舍人事在五月十七日。全祖望的传记文写作不太以历史真实为终极追求,而是优先服务于他的观念世界,使他不惮以违背事实、截断时空的方式编排文本。在这一点上,他似是有意继承黄宗羲“叙事须有风韵,不可担板”的作法,以传奇为传记,“精神生动”之余,难免“冗蔓”“复沓”“不中律度”。关注“故国忠义”始终是全祖望撰写遗民传记的旨趣所在,作为忠义话题的大关节——传主的出处进退便不得不提,《事略》的编排亦不出此例。当傅山对子侄的私下训诫被全祖望转换为面向新朝官僚的公开宣告,讨论的话题也同时转移到攸关遗民节义的出处进退问题上。前已提及,若要讨论“仕”与“不仕”的问题,倒不如援引与刘因活跃在同一时期、同为北方大儒的许衡、姚枢、窦默、郝经诸人更加适合,而傅山关于这几人的言论材料并不难裁截;那么,全祖望为何偏偏选择傅山关于刘因的言论材料展开编排呢?若要回答这个问题,需要旁征于全祖望之刘因论,寻找解释的蛛丝马迹。

全祖望和傅山一样,对于刘因仕元抱持较为通达的态度,其《书文靖退斋记后》云:“许文正、刘文靖,元北方两大儒也,文正仕元,而文靖则否。以予考之,两先生皆非宋人,仕元无害。”又作《书文靖渡江赋后》云:“许文正与文靖皆元人也,其仕元又何害?”即便是许衡,全祖望也能给予同情之理解,并深致慨于“知君子用世之难”。全祖望的“许衡、刘因论”在清代前、中期的江南学术圈独树一帜:将北方学术视作铁板一块是明末清初南方诸儒的惯习,黄宗羲初编《元儒学案》便附刘因于许衡之后,合称“北方学案”,如此使得元代北方学术相比于南方诸派的纷繁显得几乎没有进展与成就;直到全祖望以调和门户的姿态重新修订,才有今本《鲁斋学案》与《静修学案》的分立与刘因“别为一派”的规模。

然而,进一步讨论刘因不仕的原因时,全祖望与傅山有了本质性的分歧。正如全祖望《书文靖渡江赋后》所言:“文正仕元,文靖则否,何也?文靖盖知元之不足有为也,其建国规模无可取者,故洁身而退,不然,文靖已受集贤之命,非竟不欲出者。”同傅山称刘因“无志用世”正好相反,全祖望断然否认刘因是“竟不欲出者”与“忘世者”,“文靖岂忘世者!特厄于其时耳”。所谓“知元之不足有为”与“特厄于其时”指的是刘因短暂仕元之时,值元世祖朝中汉法派与理财派之间政争正酣,刘因“对这次短暂出仕的感觉很坏”,遂坚定了不仕的决心。这一系列表述则与黄宗羲的看法一脉相承,黄宗羲初编《元儒学案》在纂辑刘因传记之后,以“静修文集”标目,收录了刘因《上宰相书》一文,不同于《宋元学案》惯常的学术观点摘录,这则材料主要是刘因对所以不仕的自陈:

因生四十三年,未尝效尺寸之力,以报国家养育生成之德,而恩命连至,尚敢偃蹇不出,贪高尚之名以自媚,而得罪于圣门中庸之教哉?且因之立心,自幼及长,未尝一日敢为崖岸卓绝、甚高难继之行,平昔交友,苟有一日之雅,皆知因之心者也。但或得之传闻,不求其实,止于踪迹之近似者观之,是以有隐士高人之目,惟阁下亦知因之未尝以此自居也。向者先储皇以赞善之命来召,即与使者偕行,再奉旨令教学,亦即时应命。后以老母中风,请还家省视,不幸弥留,竟遭忧制,遂不复出,初岂有意于不仕邪?

刘因此番表态当然因为写作对象的地位特殊而对于“建国规模”的评价有所隐晦,但他自称未尝以“隐士高人”自居,明确自己“岂有意于不仕”,可谓相当诚恳。黄宗羲及其私淑门人全祖望通过如此特殊的编选形式,显然是肯认了刘因的自述。接着全祖望借由“取其集考之”“征之于诗”的诗文互证法,认为刘因《渡江赋》的情感态度没有明显偏向宋、金、元三朝任何一方,而是以其所见证之历史趋势“置身事外而言者也”。这显然投射了全祖望自己的易代想象:刘因的仕与不仕,不取决于自身抱持的反对或支持新朝的政治态度,而在于现实政治运作是否清明,如果个人不能有为于世道,无妨以“尊道”不出。同样的观点在另文《书文靖退斋记后》反复申言:“由文靖之言观之,则知苟非行道之时必不当出,亦不当择地而居之。盖立人之朝,即当行道,不仅以明道止。不能行道而思明道,不如居田间而明道之为愈也。”从这个角度解读,全祖望的“傅山之叹”选择刘因作为傅山不仕宣告的参照对象,或有辨析傅山、刘因二人不仕缘由之别的言外意。康熙朝开设博学鸿词科的故事背景暗示着出仕以用世的机会,至于具体施行上的缺陷则由大学士冯溥一人承担,借傅山之口提醒读者:不要误会傅山是像刘因那般否定新朝“建国规模”而拒仕不出,傅山作为遗民的身份认同更多来自他对于故国、故君的政治忠诚。

元初大儒刘因的形象从讲学吟诗的忘世者(来自傅山的想象),摇身变成厄于其时的用世者(来自全祖望的想象),这样的重塑缘于全祖望立足新朝立场的遗民认同,进而落实到他的遗民书写。《事略》以“青主盖时时怀翟义之志者”一语归结傅山的遗民本色。汉平帝驾崩后,王莽摄政,时任东郡太守的翟义起兵讨伐之,为王莽所败,身死族灭,班彪赞曰:“当莽之起,盖乘天威,虽有贲育,奚益于敌?义不量力,怀忠愤发,以陨其宗,悲夫!”不同的比拟投射出不同的观念与心态,翟义之诛王莽(全祖望的傅山书写)与郭瑀之应王穆(傅山的自我书写),表面上都是为存续故国而有所行动,其观念基础却不尽相同:前者出于君臣之义,后者多为夷夏之防。正如不少研究者指出的那样,全祖望论遗民“从不言夷夏之防”,他所书写之故国忠义与遗民气节的衡量标准是“不事二姓”。在《书文靖渡江赋后》中,全祖望为刘因辩护称:“论者乃以夷夏之说绳之,是不知天作之君之义也。岂有身为元人,而自附于宋者?真妄言也。”这是全祖望少见的直接提及“夷夏”的言论,旗帜鲜明地表达反对夷夏论说的立场。全祖望所处的盛清时期,遗民话语展开方式已经悄然发生改变,从以“夷夏”为驱动转向以“忠节”为核心,那些原本用来评价忠义、殉节者的伦理概念逐渐被全祖望等新朝士人扩大化,从而被挪置到那些活着的遗民身上,遗民身份随之成为重建社会价值体系的观念基础而为新朝所收编。

同一言论材料在两种不同文献形态间转换,使书写罅隙间的观念嬗变得以突显。相比于私域的家训、语录等,开放给士人阶层阅读的传记文献更期待具有道德规训的社会价值。傅山家训借刘因确定自身的位置,《事略》则意在建构遗民群体作为政治身份的象征意义。全祖望所谓“用世”概念脱离了傅山所措意的夷夏变乱的文化伦理语境,转移到了以出与处、行与藏为主的政治实践语境。然其文本意义依然存在不确定性、不彻底性,“傅山之叹”仍须借助诗文互证来解读,显示出书写者自觉向新的政治认同趋近时所进行的心理调适,这一点只有在补入“许衡”之后才能得到解决。

三、补入“许衡”:史传文献的确定性极化

无论是在傅山家训的原初语境,还是经过全祖望的挪置,“傅山之叹”都没有提到“许衡”,那么“许衡”二字又是如何出现在今本《清史稿·傅山传》中的呢?比勘《清史稿》、台北故宫博物院藏清代国史馆与民国清史馆的未刊传稿,可以确定“许衡”二字是在民国清史馆三易其稿的过程中由编纂者刻意补入的。

《清史稿》中顺治、康熙时期的列传大多取材清国史馆的既成传稿,一般情况下,清国史馆的传稿相比《清史稿》的内容往往更为丰赡。然而,查台北故宫博物院藏清国史馆所撰《傅山传》传稿,发现其内容不仅更为简略,而且仅仅作为附传收录在《文苑·吴雯传》之后。官方传记对于傅山的定位是“文苑”还是“遗逸”,在很大程度上形塑了后世的傅山接受。清国史馆臣更愿将傅山当作文人而非遗民来记忆,自然也就没有必要在叙事中征用“傅山之叹”。这样的处理引起光绪年间国史馆总纂陈伯陶(1855—1930)的不满,他在国史馆传稿的签条上写道:“《傅山传》太略,似宜采《先正事略》增辑。《先正事略》所载傅山事甚详,然实从《鲒埼亭集》中来,此传乃不见采录,似宜增辑也。伯陶。”陈氏的遗憾在清亡以后由民国清史馆弥补了,清史馆编纂《傅山传》的史料来源直接回溯全祖望《阳曲傅先生事略》,不仅大大扩充了传记的细节与规模,还将其人移入“逸民传”(或“隐逸传”,后统一更名“遗逸传”)正传,再一次确认并强化了傅山的遗民形象。

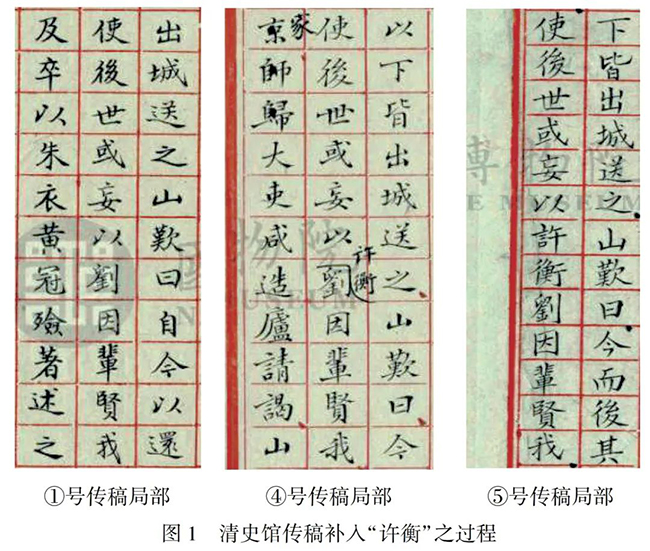

台北故宫博物院藏清史馆编纂的《傅山传》传稿,计有五种,分别为:①文献编号701007512,逸民传(正);②文献编号701007513,逸民传(副);③文献编号701007592,医术列传;④文献编号701007907,遗逸传(又题“隐逸”);⑤文献编号701007968-1,遗逸传。其中③号传稿(以下均以圈码编号指代)为医术列传,与本题关系不大。①②号是同一篇传稿的正副档,内容与《事略》最为接近,应为初撰稿。④号传稿介于①②号与⑤号之间,⑤号的文本形态更接近定稿,应是最后撰成。从这些传稿的文本形态看,《清史稿》补入“许衡”二字,不是疏误,而是刻意为之,且其补入过程共经历三个阶段:初撰稿(①②号传稿)对于“傅山之叹”的征用与《事略》并无不同,傅山所言没有“许衡”二字。④号传稿中“许衡”二字第一次出现,以增补形式标识在旁(见图1)。到了⑤号传稿,“许衡”已堂而皇之排列在连贯的正文之中。

在这些传稿中,唯④号传稿档册的封面题有“缪荃孙纂”字样,其余皆未题责任人,基本可以确认缪荃孙就是将“许衡”补入“傅山之叹”的第一责任人。缪荃孙1915年正月日记中称:“九日甲申……撰《傅山传》。” 1916年(亦即洪宪元年)二月日记中称:“三日壬寅……撰傅青主、翁覃溪传。”上述两传应为①②号传稿与④号传稿。随着“许衡”的从无到有,民国清史馆修纂清史经历了三个阶段:“第一期全无条例,人自为战,如一盘散沙。后乃议整理,先从列传着手,是为第二期。选人任之,始分朝拟定传目归卷,柯凤孙、金篯孙、奭召南任国初,缪艺风、吴䌹斋任顺、康,䌹斋未到,艺风未毕事而作古……既而时局益乱,经费不给,遂全局停顿,久之馆长别向军阀筹款,稍有端倪,于是重加整顿以求结束,是为第三时期。”《傅山传》史稿同样经历了三个阶段,①②号传稿抄撮《事略》而无改动,此阶段类目命名归属尚未落实,暂以传统类目“逸民”称之。④号传稿应属稍作整理之稿,于式枚、缪荃孙等人原拟“隐逸传”,此期改为“遗逸传”,档册封面右上与中央分别题有小字“隐逸”与大字“遗逸传”,当是这一情形的反映。至于⑤号传稿虽仍有不少修改痕迹,却是文本形态最接近刊本的一种,大概率纂辑于重加整顿的第三期。第三期编纂任务被重新分配,“遗逸传”归由总纂王树枏(1851—1936)负责修正,⑤号传稿继承④号传稿补入“许衡”的处理,说明缪氏的增改得到了清史馆后继者的默许与支持。

传稿改写的第一责任人缪荃孙,字炎之,号筱珊,晚号艺风,江苏江阴人,光绪二年(1876)进士及第,历任清国史馆修纂、总纂,民国后出任清史馆总纂。缪氏可谓研究傅山的专家,不仅深度参与了傅山文集的整理工作,还与罗振玉共同编纂了《傅青主先生年谱》。缪氏想必清楚《事略》对于傅山家训的挪置,或许正因明乎此,才使得他能够心安理得补“许衡”二字于传稿“傅山之叹”一段中。值得一提的是,缪荃孙在清光绪年间任职清国史馆总纂,主要负责国史《儒林传》《文苑传》《循吏传》《孝友传》《隐逸传》的编订工作,民国清史馆成立后这些仍归缪荃孙修纂,其后将《循吏传》转付他人,并在两年内完成余下四传,又新增《土司传》和《明遗臣传》。据此推测,缪氏可能曾经手过清国史《文苑·傅山传》的编订,然而两番修史之间的心态迁变,显然影响了他的史传书写。即使缪荃孙没有关于许衡、刘因的直接论述,其以傅山之口一并否认许衡之进退无恒与刘因之短暂出仕,也很难不让人联想为自我心迹的剖白。《清史稿》补入“许衡”,将其与“刘因”连类而述,正如黄宗羲初编《元儒学案》将许衡、刘因二人并设为“北方学案”,固可解释为“南学”之于“北学”由来已久的傲慢与偏见,即使到了清末民国之际,南学与北学的分野、隔膜依旧是易代想象的一大题目,清史编纂亦未能超越南、北学立场的影响。然而,具体到“傅山之叹”的增改,受到南学立场的影响究竟几何,未可易言。“许衡”的补入与缪荃孙等清史馆同人亲身经历易代鼎革、怀抱强烈的遗民认同可能关系更大。缪荃孙编纂的《遗逸传》小序袭用其所作《隐逸传序》,同今本《清史稿·遗逸传小序》全然不同,其文云:

古有三不朽,曰立德,曰立功,曰立言。士君子厕身儒林,将以求志为达道之原,修身为治国之本,岂愿沉冥蜀庄,草木同腐已哉。若乃遭时不造,履蹈焦原,九死一生,艰贞蒙难,而天命有在,终不能借手以有为,不得已弃捐所尚,投老岩穴。至大至刚之气,充塞两间,足使顽者廉、懦者立,百世之下,闻风兴起,其有益于天壤、为功于名教,岂后于救民水火、铭勋茅土者乎?范蔚宗创《逸民传》,史家因之。清初遗逸,若黄宗羲、顾炎武、李颙见《儒林传》,朱用纯见《孝友传》。今录钱澄之等十余人著于篇,皆大节凛然,无惭前史者。若夫遭逢圣世,高蹈邱园,匿迹销声,不为世用,虽较胜溺情利禄之徒,不啻倍蓰,然独善其身,曾何益于天下也。故类此者皆不录。

缪氏围绕“类此者皆不录”展开的论述,持论峻切,一方面针对清史馆初编《逸民传》传稿收人过滥的问题发抒,于所编《遗逸传》严控阑入标准(收录人物甚至远少于最后的定稿),另一方面严格辨析遗民身份,其中“借手以有为”“为世用”“益于天下”诸语,或许也是在说他自己不欲做徒然无为的隐者,俨然傅山家训用世话语的回归。不同的是,作为清遗民的缪荃孙,其处境与前代遗民有所不同,在立场上不宜再以夷夏叙事作为辨析轴心,其身份危机主要来自“国族”“民主”“共和”等新兴观念的冲击,当务之急便是将“不事二姓”“不忘故君”等传统观念极化,暂时搁置下那些由传统内生的微细而个人的观念歧异。

民国三年(1914)清史馆开馆之初,讨论修史体例,主要存在两派意见:一是以于式枚(1853—1915)、缪荃孙为代表的“偏于旧史体裁”者,二人联合秦树声、吴士鉴、杨钟羲、陶葆廉署名《谨拟开馆办法九条》,“其稿大半为于氏及缪荃孙手笔为多”;二是以梁启超为代表的“偏重创新史体裁”者,撰有《清史商例》第一、二书。关于新、旧史例的争议隐含着新、旧观念的冲突,最终旧史一派占据上风,“馆中所采以于氏九条为主”。缪荃孙与于式枚在当年密集来往讨论清史体例,二人在清光绪年间皆曾任职于国史馆,也是民国清史馆内坚定的意见同盟。因而,从于式枚关于清史编纂的论述也可推知缪荃孙的意见。论争期间旧史一派推出于式枚为代表,撰文《修史商例按语》专门批驳梁启超。针对梁氏渗入新兴的国族主义观念,单列“明遗民传”收入“遗民如王夫之、顾炎武、黄宗羲等”的意见,于式枚认为“王、顾、黄三人仍应入‘儒林传’,不必强分,此三人与郑(成功)、李(定国)同为唐、鲁、桂王之臣,皆非民也”。他借助“遗臣”与“遗民”的概念区分,严格标举以“不仕”(无论易代前后)为轴心辨析遗民身份的同时,又指出“国史‘儒林传’前列大抵遗民”,肯定这些人物“但能不官不禄,即是不忘故国”。在他看来,如果想要在史传扩充遗民概念,侵入种族之见,翻复一朝之史,“自可别为编撰,重订明书,将此文学诸巨公全数收归,有何不可?若阑入本史馆内,则断代为书自有体例,不容假借矣”。最后于氏不忘以全祖望为例称:“灵寿傅氏(维鳞)私撰《明书》(一百七十一卷),最为琐陋,全谢山独称其‘元臣传’之善,谢山固浙东殉国旧家,故有感触耳。善乎汤文正(斌)之言:‘修史与专家著述不同,专家著述可据一人之私,修史必合一代之公评,未可用意见也。’”傅维鳞《明书》多新创类目,其中《元臣传》专为明初的元朝遗臣而设,全祖望建议明史馆采纳此例:“傅氏之书谫劣,不为著述家所称,其补元臣亦未备,要其所见则佳耳。”于式枚颇自诩其拟定史例有合于公评,然实质不过仍以有限个体为大群代言,何尝不具私心、不用意见。身为遗民(遗臣)在“仕”与“不仕”之间抉择,面对新朝(甚至是全新的国家形式)在“有为”与“无为”之间徘徊,清史馆同人处理这样的紧张关系,比之全祖望更有切肤的紧迫感。参照缪荃孙、于式枚等遗民(遗臣)出应民国清史馆之任,反观他们所设计的傅山与许衡、刘因的割席,或许正是这些“最后的遗民(遗臣)”,在“不仕”与“用世”双重视域下寻求内心平衡的自讼。

于式枚以清初名臣汤斌之言作结,还揭示了文献类型与诠释向度的连锁关系:作为“专家著述”的传记文更易视作来自个人的表达和出于私心的见解;同样的文字转换为史传文献,由后者的超越性立场决定,更期待意义诠释的普适性、一致性与稳定性。是故传统正史编纂多致力于消除或掩盖个人化的叙事痕迹与意义诠释的不确定性,而这些常常优先于还原历史真实的追求。从《清史稿》“傅山之叹”的叙事效果来看,“许衡”的补入基本锚定了“傅山之叹”的诠释向度。读者不再需要预先揣摩傅山或编纂者眼中的刘因究竟是“忘世者”还是“用世者”,而其所谓“用世”又是在何种意义上展开。比之刘因的模棱两可,许衡的屡进屡退更易于使读者将解读焦点放在傅山关于“不仕”的宣告上。尽管《清史稿》关于“傅山之叹”的措置彻底扭转了傅山家训的原意,但若以一种不加辨别的遗民视角看待傅山,反倒使他在新朝官僚面前“不当仕”的公开宣誓,显得更加合理。在此语境下,“使后世或妄以许衡、刘因辈贤我”一句应然地成为傅山没有说过,却可能会说的话。

四、结语

傅山家训面向子侄的私下训诫“或有遗编残句,后之人诬以刘因辈贤我,我目几时瞑也”一句,接续元代中期以降关乎元初北方大儒刘因在学问(“于经无所著述”“仅以诗文自见”)与践履(“务独善者”“无志用世者”)两个方面的争议,意在揭明自家严防夷夏的文化认同与用世态度,原本没有指向“仕”或“不仕”的表达诉求。此则言论材料经过全祖望《阳曲傅先生事略》的裁截,被改编在傅山被迫进京应举鸿博的故事当中,面向新朝官僚公开宣称“使后世或妄以刘因辈贤我,且死不瞑目矣”,这番几近误读式的挪置,不仅改变了傅山家训的言说对象与立场,还将其诠释指向从文化伦理的语境转移到政治实践的维度。缪荃孙等人在民国清史馆编纂史稿的过程中,在传记文的基础上刻意补入“许衡”二字,增改为“使后世或妄以许衡、刘因辈贤我,且死不瞑目矣”,将传记文尚处摇摆的政治实践意味极化,“不仕”于是成为解读“傅山之叹”的确定性答案。

诚如赵园所说:“明清之际的论者,评价元儒、元代士人,无不可见其本人心迹,其对于‘夷夏’—‘君臣’的伦理衡度,其处易代之世的姿态设计,其所理解的儒者道德与儒者使命,等等。”不同境遇的清代士人能够借许衡、刘因发衷心曲,从侧面印证了元初北方儒士的“用世之难”,他们矛盾的心态际遇与摇摆的身份困境,赋予易代士人形象以多维度的诠释张力。在层层嵌套的历史书写罅隙间挣扎的人,何止于明清之际,又何必身处易代,那些指涉自我的形象塑造、构建政治认同的社会价值、汇集旧制度的意识形态支援等等行为背后,始终不变的是主体如何与时代共生的读解焦虑与表达诉求。追溯“傅山之叹”这样一则言论材料在诸种性质文献间的“旅行”历程,有助于理解在“易代之际”等历史变局笼罩下,“文献”层面应对诠释焦虑的策略与路径,楬橥典籍文本生成过程所隐含的主体心性及情感趋向。

【作者简介】孙旭枫,北京师范大学文学院博士研究生。研究方向:元代、清代文学文献学。

本文发表于《文献》2024年第6期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|