文章重要内容

复旦大学中华古籍保护研究院杨玉良院士团队对中国传统纸质文物保护与修复研究进展进行了系统综述。文章首先回顾了中国传统造纸技术的传播简史,评述了其对人类文化交流和世界文明发展产生的深远影响。并针对与中国传统纸制作工艺和纸性相关的诸多科学问题,结合纸质文物保护中的应用,对诸如纸寿的估计、纤维的沉降、帘纹的产生等一系列问题开展了讨论。最后着重介绍了高分子和其他相关材料在纸质文物保护中的应用,为纸质文物的长期保存与科学修复提供了崭新的视角和新的解决方案。

文章背景

造纸术是古代中国的“四大发明”之一。中国传统纸是中华民族悠久历史文化的重要载体,其发展历程跨越了数千年。纸的发明对全人类文明的发展起到了巨大的推动作用。以古籍、档案、字画等为代表的纸质文物,承载着人类文明的发展历程,具有巨大的历史、艺术与文化价值。然而,纸质文物在长期保存过程中会发生不同程度的老化劣化,面临着保存和修复的双重挑战。深入认知传统纸的理化性质和降解机制,并结合现代科技进行科学保护,对纸质文化遗产的传承与发展具有重要意义。

文章概述

中国传统造纸术,作为古代中国的四大发明之一,对人类文化交流和文明发展产生了深远的影响。它不仅推动了书写材料的革命性转变,而且促进了文化、艺术、思想的发展。文章首先回顾了中国传统造纸技术的传播历程,强调了其对亚洲其他国家如越南、朝鲜、日本以及阿拉伯地区和欧洲的重要影响。中国传统造纸技术的海外传播路线和著名的“丝绸之路”的路线几乎完全吻合,因此“丝绸之路”也是一条“纸之路”。

纸张的发明和应用在人类文明的演进中发挥了关键性作用,不仅标志着人类文明的一个重要发展阶段,而且作为知识传播和文化交流的重要媒介,对文化的传播和文明的交流互鉴,均产生了深远的影响。纸的发明推动了书写工具的进步和书画艺术的发展。造纸术的发明推动了印刷术的诞生。纸在推动思想的传播上功勋卓著。纸的应用推动了绘画、雕塑艺术的发展,还推动了数学、工程和解剖学等领域的发展。造纸术和印刷术的诞生是人类文明发展史的一个重要的里程碑。

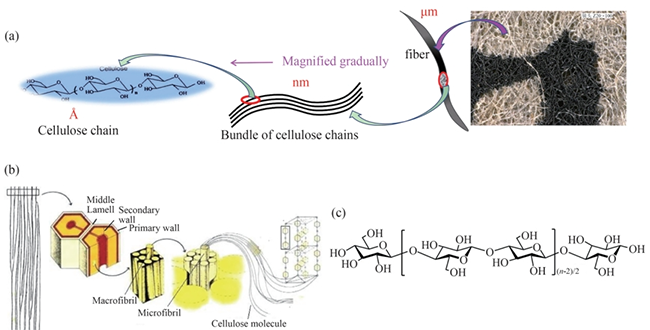

文章进一步简述了纸张纤维的化学组成与多级结构(图1),并介绍了纸张纤维素的老化降解机制,包括纤维素的酸水解、碱性降解和氧化降解,以及纤维素超分子结构的降解。纸张耐久性的评价和纸寿的估计对于纸质文物的保护至关重要。文章重点讨论了基于纤维素降解速率测定的纸张预期寿命评价方法,并详细分析了传统纸的原料选择、制造工艺和保存环境对纸张耐久性的影响。探讨了中国传统纸抄造过程中的相关科学问题,如纤维在水中的悬浮,纸帘、帘纹与水印,湿纸叠放及其尼龙搭扣效应等,以激发有关“抄纸过程”的更为深入精细的研究。

图1 纸张中纤维的逐级放大图(a),细胞壁原纤结构图示(b),纤维素分子结构(c)

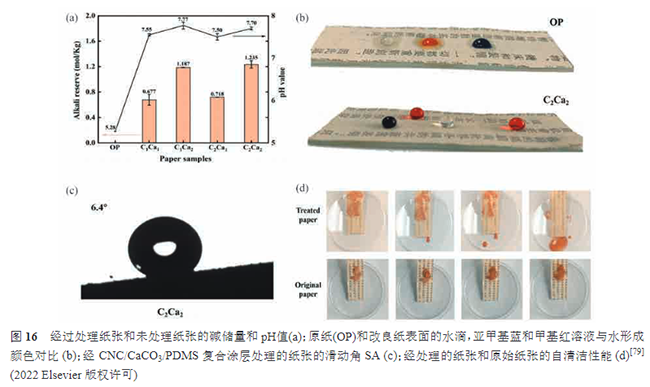

墨与纸的相互作用是中国传统书画艺术的核心。文章讨论了中国墨的科学检测与研究,以及墨在纸上扩散的物理化学过程。特别介绍了宣纸独特的洇墨性及其背后的科学原理。探讨了纸的各向异性,“咖啡环”效应与中国传统书画技法的“破墨法”。介绍了近年来新发展的计算机模拟水墨效果。在现代修复技术与修复用纸质材料的部分,介绍了纳米纤维素、纤维素衍生物、壳聚糖和淀粉等材料在纸质文物保护中的应用,这些材料因其与纸张的天然相容性,以及各自优异的结构、性质与功能,被逐渐应用于纸质文物的保护和修复中,为纸质文物的长期保存与科学修复提供了新的解决方案。

最后,文章对中国传统纸当下的应用前景进行了展望。随着技术创新,中国传统纸的生产效率和质量稳定性有望提高,成本有望降低。数字化技术的应用将进一步保护和传承纸质文物,而计算机模拟技术则为传统书画艺术的创作提供了新工具。通过国际合作,中国传统造纸技术及其现代化有望在全球范围内得到更广泛的传播,成为文化与科技融合、创新与传承并进的重要力量。

本文为《高分子通报》特约稿件,即将在《高分子通报》印刷出版。论文第一作者为复旦大学中华古籍保护研究院博士生张晴皓,通讯作者为复旦大学中华古籍保护研究院杨玉良院士和闫玥儿副研究员。上述工作得到了国家自然科学基金面上项目(基金号22372042)、上海市自然科学基金面上项目(基金号22ZR1407200)的资助。

杨玉良 教授

复旦大学中华古籍保护研究院

E-mail: yuliangyang@fudan.edu.cn

杨玉良,中国科学院院士,复旦大学高分子科学系教授,国务院学位办原主任和教育部学位司原司长、复旦大学原校长,国家杰出青年基金获得者,“长江学者计划”特聘教授。现任复旦大学中华古籍保护研究院院长,中国科学院学部科学普及与教育工作委员会主任。担任国家“攀登计划”高分子凝聚态物理首席专家。连续两次任国家“973”计划首席专家,承担国家自然科学基金创新研究群体、重点基金等项目多项。主要从事高分子凝聚态物理研究。发表学术论文200余篇。著有《高分子科学中的Monte Carlo方法》等多部著作。获得“国家科技进步二等奖”等国家和省部级奖励10余项,获得“求是杰出科学家奖”、“何梁何利科学与技术进步奖”等多种荣誉。设立浙江省开化纸院士工作站、云南省贝叶经院士工作站等以支持古籍文献的保护工作。

闫玥儿 副研究员

复旦大学中华古籍保护研究院

E-mail: yueeryan@fudan.edu.cn

闫玥儿,复旦大学中华古籍保护研究院副研究员,博士生导师。复旦大学化学系化学专业学士,复旦大学化学系物理化学专业博士。澳大利亚联邦科学院访问学者。中国古籍保护协会传统写印材料研究专业委员会秘书长。研究方向包括:古籍检测与科学数据体系建设,古籍寿命与老化机理研究,古籍预防性保护新技术开发。以第一/通讯作者发表研究论文30余篇,授权专利10余项。作为项目负责人主持国家自然科学基金面上项目与青年项目,获得上海市青年科技启明星、上海市浦江人才、上海市扬帆英才等荣誉。担任Molecules杂志纸质文物化学保护专刊客座编辑。

引用本文

张晴皓, 闫玥儿, 杨玉良.

中国传统纸质文物的保护与修复研究.

高分子通报, doi: 10.14028/j.cnki.1003-3726.2024.24.249

Zhang, Q. H.; Yan, Y. E.; Yang, Y. L.

Preservation and conservation of Chinese traditional paper-based cultural relics.

Polym. Bull. (in Chinese), doi: 10.14028/j.cnki.1003-3726.2024.24.249

原文链接:

http://www.gfztb.com/thesisDetails#10.14028/j.cnki.1003-3726.2024.24.249&lang=zh

图片

扫描二维码, 或点击下方阅读原文可免费阅读下载全文

来源:《高分子通报》

|