内容摘要:《樵歌》可据校记异文与卷数词序推断各版本间的亲缘关系。国家图书馆藏清抄本《樵歌》为铁琴铜剑楼旧藏,当代学者著述中常将此本与台湾汉学研究中心藏周大辅抄本混淆,后者非铁琴铜剑楼藏本,而是自国图本而来的后代抄本。《樵歌》的清代诸本多有校记,借助异文可知现存《樵歌》版本中,阮元《宛委别藏》本与国图本一系,与王鹏运《四印斋所刻词》本关系较远。吴讷《百家词》本与紫芝漫抄《宋元名家词七十种》本一系。《南词》本面貌独特,自成一系,颇具文献价值。《彊村丛书》本过去被认为是不同于他本的特殊一系,但经与诸本核校,可知是用《四印斋所刻词》一系的校记改窜正文而炮制的伪本,并时有妄改之处,不可轻以为据。汲古阁本《樵歌词拾遗》保留了一个重要的明代别本的异文信息,与上述版本系统都不同,但《四印斋所刻词》本《樵歌拾遗》失去底本原貌。《樵歌》的版本系统能进一步引出对宋以来词集传播史、阅读史的思考。

关键词:《樵歌》 铁琴铜剑楼 《四印斋所刻词》 《宛委别藏》 《彊村丛书》

朱敦儒生当南北宋之交,词风别树一帜,承东坡而启稼轩,又别具自家颓放面目,今存唯一词集即《樵歌》。《全宋词》据《彊村丛书》本《樵歌》收词245首,另据《草堂诗余后集》卷下补遗1首,大致将朱词收罗齐全。

《樵歌》各版本已见于各家著录,而尤以邓子勉《樵歌校注》资料最称宏富。该书附有“词集版本考”,对当时可见的《樵歌》存世诸本作了详细叙录,弥补了前人版本讨论的不足,但对这些本子之间关系如何却较少提及。从学术史看,限于文献条件,一些重要版本如吴讷《百家词》本、《南词》本以及《汲古阁未刻词》本《樵歌词拾遗》等,此前研究者都未利用到,因而无法系统梳理现存《樵歌》版本关系。因此《樵歌》各版本的源流仍有研究空间,有些问题也需澄清:即以底本而论,唐圭璋以《彊村丛书》本为底本,而邓子勉以《四印斋所刻词》本为底本,二本孰善仍值得思考。

有鉴于此,本文重新梳理《樵歌》版本,并对几种重要或常见的本子析分源流、考论性质、评判价值。今存《樵歌》以抄本为主,常见刻本如《宛委别藏》《彊村丛书》《四印斋所刻词》本等,其底本亦为不同抄本,因而依靠版式判断版本源流的常见方法虽有效用,但还应更多地依靠异文比勘。

四印斋刻本《樵歌》

一、清代诸本《樵歌》校记比勘

今存《樵歌》诸本总体而言是清本多明本少,分析其版本的重心是抓住最主要的文献特征,以建立一套有效判断版本源流的标准与程序。笔者目验,《樵歌》的明显特征有两类,一是清代诸本多附有校记,二是明清各本卷数不同。本节先讨论前者。

清代诸本今常见者如阮元《宛委别藏》本(以下简称“阮本”)、《四印斋所刻词》本(以下简称“王本”)所收《樵歌》都附有小字校记,但二本相隔较远,要理清这些校记的关系需要加入更多版本。

先解决另一个争议,诸家都提到国家图书馆藏《樵歌》三卷,不过对其版本信息著录不甚相同,如有些学者只提及为“清钞本”。实际上诸家提到的“北京图书馆”(即今国图)藏《樵歌》版本不止一种,如唐圭璋著录有“北京图书馆藏宋元名家词钞本”“北京图书馆藏南词本”,与该“清钞本”皆不同。邓子勉记载较为详细,移录如下:

清瞿镛《铁琴铜剑楼藏书目录》卷二十四载:“《樵歌》三卷(旧钞本)。”案:瞿镛字子雍,常熟人,其父绍基字荫棠,父子二人均好购书,邑张金吾爱日精庐、陈揆稽瑞楼所藏繁富,后废散,绍基遴选二家之藏,十拔之五,增置插架,则此旧钞本《樵歌》三卷不知是否即张金吾传录者。瞿藏本今存北京图书馆,属善本,首尾亦无序跋。

这一叙述又产生了新的问题:一是其他学者所著录之“铁琴铜剑楼钞本”,谓之藏于台湾汉学研究中心,邓氏谓藏于国图,究属孰是,仍需考辨。二是邓书搜集版本较为全面,但未利用此本对校,该本源流如何尚属未知。

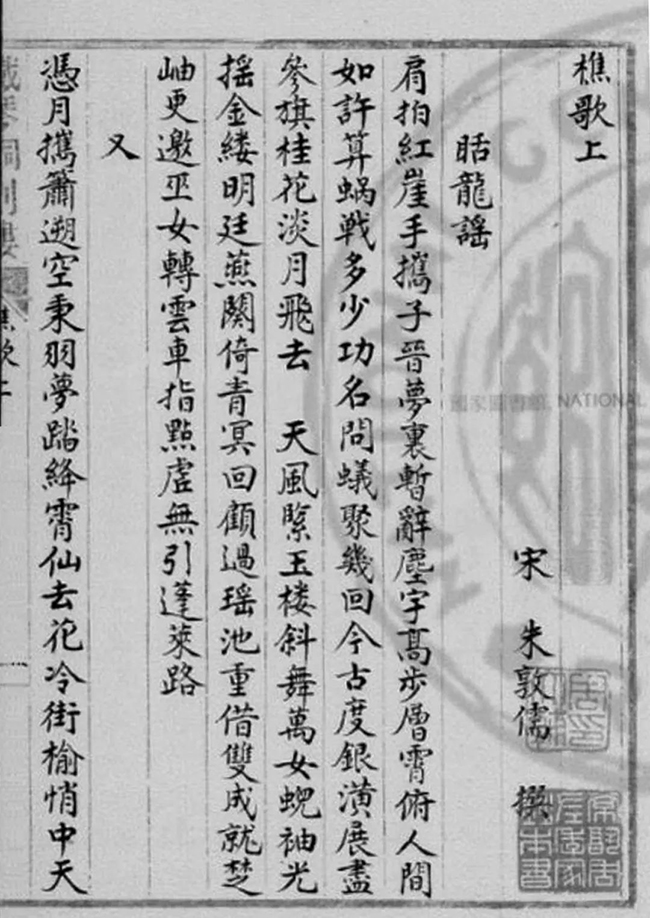

笔者目验,国图藏本(索书号:03740)楷字庄丽,用普通白纸抄写,无栏线,首页空白,次页即《樵歌》正文(见图1),尾页无序跋一类文字,仅有两段朱敦儒传记资料,亦抄撮前人,无甚新论。首、次、尾三页均钤有“铁琴铜剑楼”章,三方为同一印,为瞿氏藏书之常用者。而台湾汉学研究中心藏本(索书号:407.1114847)版心印有朱墨“铁琴铜剑楼”五字,首页(见图2)钤“常熟周左季家抄本”(阴文)、“周大辅印”(阳文),而全书无瞿氏印。故郑伟章推测“此为周氏钞本,使用‘铁琴铜剑楼’抄稿纸而已”。铁琴铜剑楼藏本既只有一本,自然以有印者为真,与国图本相较,郑说可得确证。

图1 瞿镛藏本《樵歌》

图2 周大辅抄本《樵歌》

另从首叶行款版式即可看出二本一系,实际上结合更多异文可证实周大辅抄本《樵歌》(以下简称“周本”)抄自瞿镛藏本(以下简称“瞿本”)。证据之最著者是瞿本尾页有“朱敦儒字希真……除鸿胪少卿”“至元嘉禾志曰……在天庆观之西”两传,这两段材料,周本文字全同,并在后面另补《花庵词选》一段,可见文献传抄辗转累增之状。此外除了下文提到的瞿本校记,周本另有补校,多来自《花草粹编》《词综》《词律拾遗》等常见文献,兹不赘引。

澄清二本性质有助于解决一些含混的说法。如《长相思》(海云黄)“如箭滩流石似羊”句,唐先生校云:“案‘流’原作‘头’,据铁琴铜剑楼藏旧钞本樵歌改。”考虑到当时的治学条件与社会环境,这里的“铁琴铜剑楼藏旧钞本”所指应为国图藏瞿本。又如邓子勉虽提及国图本为瞿氏旧藏,但又言“清周大辅钞《樵歌》三卷……则台湾‘中央图书馆’所藏《樵歌》三卷,本为周氏家钞本,后归瞿氏铁琴铜剑楼所藏”,恐是为了弥合各家著录不同的含混说法。据郑伟章考证,周大辅生于同治十一年(1872),距瞿镛(1794—1846)身故几三十年,故可用及瞿氏稿纸。而宋翔凤于咸丰七年(1857)作序的《铁琴铜剑楼藏书目录》已著录有“《樵歌》三卷,旧钞本”。两相比证,可知周先抄而瞿后藏之说不实,应是周抄自瞿藏。

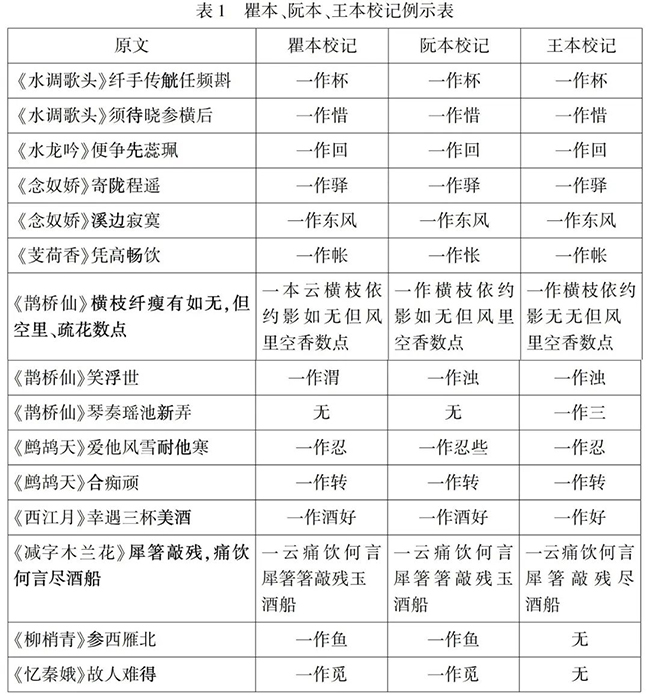

接下来的问题是,从内容看,国图藏本是否别具价值。邓校虽汇聚了多个异本,用功颇勤,不过并未使用瞿本。客观来说,瞿本尽管经名家庋藏,但内容上并没有提供多少重要异文信息,其价值在于补足了版本源流链条上的一环。该本最具价值者,即附有小字双行校记,然而并非该本独见。今覆核诸本,阮本、王本亦有此校记,经对勘与瞿本大致相同(见表1):

从表1选录的校记可见,三本校记内容大致相同,而在传抄的过程中,各本都出现了脱漏、讹误的情况,其中尤以瞿本为多。阮元《樵歌三卷提要》但言“此依毛晋汲古阁旧钞过录”,而未提及自己别作校勘,可见此校渊源有自,但未必就出自毛氏之手。毛本今难得见,从汲古阁未刻词所收《樵歌词拾遗》看,有些异文未入校记,留待后文再讨论。

王本尚有一类校记为其独具者,如《水调歌头》(中秋一轮月)词末注:“起调次句疑有误。”《木兰花慢》(指荣河骏岳)词末注:“换头疑有误。”《定风波》(红药花前欲送春)词末注:“歇拍疑有误。”《好事近》(春雨细如尘)词末注:“‘却上’,《词综》作‘却卜’。”《沙塞子》(蛮径寻春春早)词末注:“‘还尽’,《拾遗》作‘看尽’。”《双鸂鶒》(拂破秋江烟碧)词末注:“‘小艇’,《词综》作‘小管’。”《相见欢》(秋风又到人间)词末注:“‘珊珊’,《拾遗》作‘斑斑’。”

这类校记全在词末,特点是不用“一作”而标明出处,或者是理校,或者使用的文献都是清代材料,即《词综》与汲古阁散出的《樵歌拾遗》。缪荃孙跋云:“吾友临桂王佑遐给事汇刻宋元人词钞,得知圣道斋所藏汲古阁未刻词内《樵歌拾遗》三十四首,先梓以行,今年正月新安友人以吴枚庵钞藏见贻,如获瑰宝。”王鹏运刻《樵歌拾遗》在先,而此类校记已用及该书,显然出自王氏之手,而非底本吴枚庵抄本,此亦可反证前引王本与他本共见之校记承自吴本。另外王本《清平乐》(人间花少)下有一处涉及宋代《全芳备祖》的校记,又见于瞿本,恐与上引词末校记性质不同。又如阮本下卷后无补遗,瞿本据《词综》补《念奴娇》(别离情绪)一首,王本则又补《孤鸾》,从中亦可看出累增痕迹。一言以蔽之,这批校记主体传承之迹明显,即从毛晋旧抄本过录,个别有后人累加成分,而王本则由王氏又通校一过,瞿本的意义则在于还原了从阮本到王本的中间环节,使这一传承增广的过程更加清楚。而对抄本这种文献载体而言,校记本身就具有开放性与层累性,如前述台藏周本亦有校记,分为两类,一是承瞿本之“一作某”,一是抄者在天头上新增校勘。后者自然晚起。

从校记来看,瞿本、阮本、王本似为同一系统。但实际情况没有如此简单。除了校记,还有正文文字的差异,这一点需要结合另一部常见版本来谈。

二、《彊村丛书》本辨伪

清代版本虽多有校记,《彊村丛书》本(以下简称“朱本”)却恰为例外,其以范锴所藏抄本为底本,朱氏刻书时即已注意到该本“与吴钞举注一作云云十九吻合,疑此本枚庵先亦寓目”。前文已说过,“一作云云”非吴本独有,故“寓目”之说无据。不过范本正文多合校记异文的判断无误,即凡“A,一作B”的校记,朱本正文皆径作B,如《水调歌头》(偏赏中秋月),“纤手传杯”,阮本等皆作“传觥”,并注云“一作杯”,余不一一。

如此来看,朱本、范本所代表的一系即是阮本一系所据对校之本,这样可据此解决校记的一些异文问题,如表1所列《芰荷香》“凭高畅饮”句校记“一作帐”,唯阮本作“怅”;考朱本作“凭高帐饮”,可推知阮本讹误。但这一推断方法又引出了新的问题,即以此异文论,明代的几个本子,吴讷《百家词》本(以下简称“讷本”)、紫芝漫抄本(以下简称“芝本”)皆作“怅”,与阮本校记合,《南词》本(以下简称“南本”)则作“畅”,无一作“帐”。再看《鹧鸪天》“爱他风雪耐他寒”句,他本皆校为“一作忍”,唯阮本作“一作忍些”;考朱本作“忍他寒”,似亦可断定是阮本有误。然而此条校记,瞿、王、阮三本都位于“忍他”之“他”字下,依校记体例,凡小字注多字异文者,皆置于正文末字下,若仅“忍”字有异文,小字注应置于“忍”下,而校记置于“他”字下恰合于阮本的“一作忍些”。考讷本、芝本正作“忍些”,符合阮本校记,这样朱本就不免令人起疑了。

观察表1所列校记,王本恰有脱漏之处,可以再加上朱本对勘。《柳梢青》“怎忍看、参西雁北”他本皆有校记谓“参”字“一作鱼”,王本脱校记,朱本恰好作“参”。《忆秦娥》“故人难得”,他本皆谓“得”字“一作觅”,王本脱校记,朱本又恰好作“得”。可见所谓朱本“与吴钞举注一作云云十九吻合”,却偏偏与他本“一作云云”不那么“吻合”。即校记“A,一作B”,朱本正文作B;但若王本脱校记,则朱本作A。如果阮本这一系统当时都参校了朱本,为何只有在王本脱漏之处,朱本不见异文呢?

再来考察正文的异文。朱本异文分两类,其底本作为抄本,在抄撮中不可避免出现后起讹谬,如《清平乐》(多寒易雨)“罗巾挹损残妆”之“挹”诸本皆作“浥”,说明“挹”是一个形近的讹字。又如《西江月》(织素休寻往恨)词序“石夷仲去姬复归”,“姬”诸本皆作“妓”。再如《行香子》(宝篆香沉)煞拍“但楼前望,心中想,梦中寻”,“心中”诸本俱作“心头”。按,《行香子》调多以一字读领起之鼎足对作结,朱本两“中”字犯复,显系涉下而讹。这类异文是后起的,自然不会被阮本等校记采纳,故对该本性质的判断帮助不大。

还有一类异文较有趣味,诸本均未出校记,但异文并不是朱本独有,而是全合于王本:

1.《望海潮》(嵩高维岳)朱本“西顾依然”句,“西”,瞿本、阮本、讷本俱作“四”;王本则同为“西”。

2.《胜胜慢》(红炉围锦)朱本“任留香”,“留”,瞿本、阮本、讷本俱作“流”;而王本恰作“留”。

3.《鹊桥仙》(今年冬后)朱本“支筇驻屐”,“支”,瞿本、阮本、讷本俱作“枝”;王本同朱本作“支”。

4.《促拍丑奴儿》(清露湿幽香)朱本“依然如梦”,“如”,瞿本、阮本、讷本俱作“似”;唯王本作“如”,与朱本合。

5.《渔家傲》(鉴山稽水尘不染)朱本“仙家风味何曾减”句,“味”,瞿本、阮本、讷本皆作“月”,而前二本无校记;王本正作“味”。

6.《好事近》(眼里数闲人)朱本“只有钓翁潇洒”,“潇”,瞿本、阮本、讷本皆作“萧”而未出校记;王本正作“潇”。又同首之“已配水仙宫印”,瞿本、阮本、讷本“宫”皆作“空”;而王本作“宫”亦与朱本合。

7.《菩萨蛮》(老人谙尽人间苦)朱本“近来恰似心头悟”句,“恰”,瞿本、阮本、讷本皆作“却”;王本该字正作“恰”。

8.《生查子》(卧病独眠人),朱本“砧杵添凄切”句,“切”,瞿本、阮本、讷本俱作“咽”;而王本正作“切”。

以上只是举例而言,可以看到朱本正文之异文具有三个层次:(1)传抄时的后起讹谬,与本节讨论无关。(2)与瞿本、阮本、讷本、王本校记所载“一作云云”相同,这一层次似可证实诸本以朱本校过。(3)与瞿本、阮本、讷本都不同却未见各本出校记,但恰恰与王本相同。由此可见,朱本与王本关系亲密。笔者认为是朱本一系的首抄者有意将正文改从校记,并将校记一一删落。易言之,朱本一系是一个以王本一系为基础并有意利用其中校记进行改窜的“伪本”。

有人可能会怀疑,是否王本所据之祖本早于阮本,而利用了朱本一系对校?此说并不可能,因为朱本的有些讹误需要借助王本才能得到合理的解释:如朱本《朝中措》首句“当年弹铗五陵间,行处万人看”,“弹铗”,瞿本、阮本、讷本、南本俱作“挟弹”。“弹铗”用冯谖客孟尝君事,谓求遇合,与朱敦儒回忆昔年浪荡得意之文义不合,更与“万人看”无涉。“挟弹”则是形容少年斗鸡走马、豪肆不羁之熟语,如《世说新语》载潘岳“少时挟弹出洛阳道”。寻绎朱本致误之由,王本“挟弹”误乙为“弹挟”,朱本则是在此之上臆改“挟”字。又如朱本《鹧鸪天》(天上人间酒最尊)“古时有个陶元亮”句,瞿本、阮本、讷本、南本皆作“古诗有道陶元亮”,表面上看,两句皆可通,是普通的异文关系,而王本则作“古时有道陶元亮”,可见朱本在抄及此句时,发现“古时有道”不词而臆改为“个”,殊不知“时”实为“诗”之讹字。

从朱祖谋别出校记,并将吴本(王本底本)的正文再一一校回看,不像是朱氏自己所改,而是所据底本已如此。那么抄手为何有意作伪呢?简要回顾清代词学史,一方面清中后期词籍之学渐成显学,词家多以搜访珍稀词籍为务;另一方面清初文网繁密,朱敦儒的隐逸冲淡之作遂蒙推重,又由于《樵歌》久已不传,故词家愈发珍视。当时学者对于《樵歌》版本并不熟悉,如前引朱祖谋怀疑吴本以范本校过,似未细审阮本。又王鹏运先刻《拾遗》后刻全书,就是因为“初,余校刻《樵歌拾遗》即欲求其全帙刻之而不可得,甲乙之际,小山太史归田,属访之南中,逾五年而后如约”,可见一睹全书之艰难。在这一风气下,某抄手据王本一系校记改动正文而伪造秘本的行为就不难理解了。

发现朱本一系作伪的意义在于,这个本子的逻辑预设是,阮本一系“一作某”的校记都是根据另一别本校得,故通过校记修改正文就能“还原”出一个旧本。但事实并非如此,“一作某”更可能是来自不同的文献。《水龙吟》(放船千里凌波去)“北客苍颜”下有校记“一作翩然,一作苍然”,显然来自多书比勘。龙元亮认为“所有一作什么什么,或者还是汲古阁钞校时加上,有许多是从各选本来的”,恐怕更近真相。据校记改窜正文的行为,非但不能还原罕见孤本,反而“构拟”出一个不曾存在过的虚幻投影。而通过前面的比较还发现朱本不乏“勇于改字”之处,对比诸本可检出不少只有朱本出现的异文。既然抄手有意作伪,那么这些异文的可信程度就要大打折扣了。

三、《百家词》本与紫芝漫抄本源流考辨

前面大致梳理了清代诸本的特点,即校记多有传承,而异文上王本与阮本、瞿本等差异较大,以此为标准则可判断其他本子关系远近,如细校诸书即可见朱本作伪之状。接下来讨论明本《樵歌》。

今天可见到的明本《樵歌》,都没有清本共有之校记(亦可证校记晚出);而卷数分合亦有异于清本。学界已提到今存最早的几个明代抄本中,吴讷《百家词》本与紫芝漫抄本皆两卷;而《南词》本《樵歌》却为三卷,从卷数看即可怀疑三者未必同源。本节先讨论两卷本。

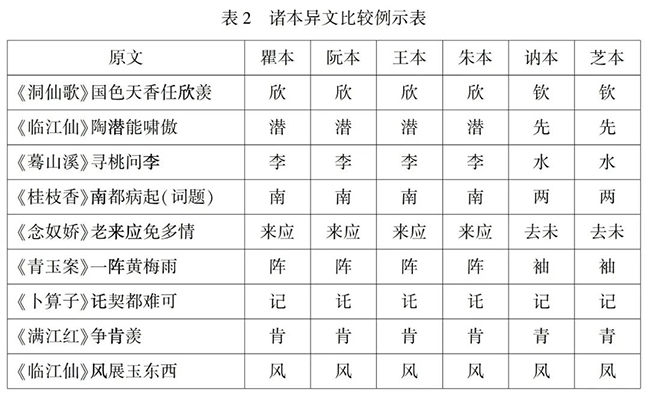

最先论及讷、芝二本关系的应是邓子勉:“又知(芝本)《樵歌》上卷首为《聒龙谣》二首,下卷首为《千秋岁》一词,与《唐宋名贤百家词》本《樵歌》同,则其篇幅次第亦当同之。”事实上,经过异文比勘可以确定,二本不止“篇幅次第”相同,且同出一源并与阮、瞿、王、朱四本皆有差异,列表2如下:

表2中有数例不能用形近而讹来解释,只能看成另一源流,而最后两例则证明讷、芝二本形讹为相同误字,能见出彼此之渊源。

更坚实的证据是收词顺序。学界已指出,两卷本与三卷本分卷不同,但“所收篇幅相同,且排列次第也一样”。不过细究全书,能发现一些参差,如他本《临江仙》“几日春愁无意绪”在先,“信取虚空无一物”在后,而讷本、芝本皆倒置。值得玩味的是几首《好事近》的误乙:讷本、芝本顺序相同,将第五首的“深花下”到第八首“园花真处”以上的内容抄到了第一首下,产生新的词序。讷、芝错序一致,显然说明彼此同出一源。

发现二本的同源关系,意义是:第一,能够解决一些异文争讼。如《鹧鸪天》首句“极目江湖水浸云”,他本同作“浸”而讷本作“漫”,意皆可通。考芝本则作“侵”,则知无论是“漫”还是“侵”,其底本一定是“浸”,而二字皆为形讹,只是各误一边。如此则不必将“漫”视作有效异文,从而减少校记之纷繁头绪。再如《燕归梁》“放教明月上床来”,讷本作“上林”,亦可通,而芝本作“床”(牀),则“林”必是“床”(牀)之形讹。至于《感皇恩》(一个小园儿)“洞天谁道在”,瞿本与讷本皆作“同天”,然芝本正作“洞”,说明瞿本与讷本的异文只是巧合的讹字,不能成为判断版本关系的证据。第二,进一步思考,什么样的错误能形成《好事近》乱序的效果呢,最容易想到的就是两书所据的底本是同一个,而这个底本恰好前后装反了一叶,即a叶有二后半、三、四、五前半,b叶有五后半、六、七、八前半,装反后造成原词序错乱,抄者不查,径自抄录,由于其分叶处不是完整全词,所以抄成了二词叠杂的情况,导致第二、五、八首不成词。也因而此二抄本提供了一个今尚未得见的《樵歌》传本的线索。

前面的异文提醒我们,一是作为抄本这一文献形态,不可避免产生了新的讹字,不过讷本与芝本仍是同源,属另一重要系统;二是这一系统并不是阮本等校记所用参校本的来源,二本很多异文阮本等未出校记,而有些异文二本或从阮本等校记,或从阮本等正文,限于篇幅,不再列举。

四、《南词》本考论

《南词》一般以为是明人所辑,但王兆鹏根据书前“李东阳”序为照抄清初汪森《词综序》指出“《南词》是否为明人所辑,颇值得怀疑”。该书曾藏日本大仓财团,今归北京大学图书馆,已由北京大学出版社影印出版。由于该书之前较少为人寓目,此本较少被研究《樵歌》的学者利用,故这里专为拈出,以见原貌。

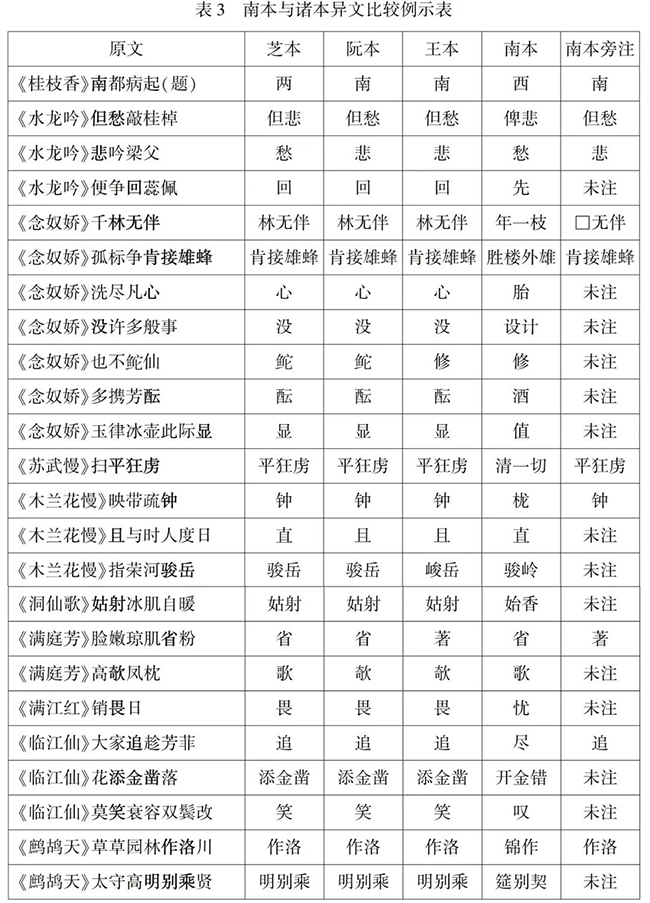

该本特点是虽分三卷,但不代表与清代诸本同源。其亦无“一作某”的小字校记,而在正文侧有旁注校列异文。这些旁注异文不是简单转录“一作某”,而是用清代通行的《樵歌》本来校南本。与诸本相校,能发现虽然有些地方明显讹谬,比如《聒龙谣》“俯人间如许”句诸本皆作“人间”,亦无“一作某”之异文,但南本误作“间人”,旁注为之乙正;又《聒龙谣》“惊尘世,悔平生”,南本脱“悔”字,旁注亦据通行本补。然瑕不掩瑜,该本文字颇具特色,自为一系,洵足珍贵。这里选不能用形讹、音误等常见原因来解释的异文为例,列表3如下:

以上数例已可看出,南本的一些异文难用讹误来解释,很多都是自成一系,与其他版本都不同。南本与讷本、芝本关系更近,有些异文三本一致(上表仅列芝本作代表)。至于旁注则接近清本诸系统,尤其和王本一系相近。南本异文更重要的价值在于能引出更深的问题。如《桂枝香》清本题目皆作“南都病起”,讷本、芝本“南”则作“两”,显然是个讹字。但如果没有南本,我们就不可能得知“两”实为“西”讹。邓子勉据“南都”将此词系于高宗建炎二年(1128),但“西都”这一异文提醒我们,尽管此词身世之叹满纸,但未必就不是少年时代作品(即稼轩所言“强说愁”)。又如《念奴娇》“也不 仙不佞佛”一句,“ 仙不佞佛”一句,“ ”字《全宋词》据朱本作“蕲”,前文已提到朱本所据乃后人改窜之伪本,他本除王本外皆作无义的“ ”字《全宋词》据朱本作“蕲”,前文已提到朱本所据乃后人改窜之伪本,他本除王本外皆作无义的“ ”,若无南本“修”字提醒,我们或也将以朱本之赝鼎为真了。 ”,若无南本“修”字提醒,我们或也将以朱本之赝鼎为真了。

同时《樵歌》对于《南词》的时代判断也有重要作用。前引王兆鹏所言《南词》可能非明人所辑,只从《樵歌》看,南本分三卷,《好事近》等顺序则无误,说明不是径抄芝、讷二本;又无“一作某”的小字注,与清本亦异,版本特征徘徊于二系之间。至于一些异文更是从不见于今传他本,其为一特殊之明本当无疑问。个别文字如《苏武慢》“扫平狂虏”作“扫清一切”,似出自清人避讳手笔。但其他应讳之字如“虏中作”“锁胡尘”一仍其旧,而“扫清”一词本身也干犯清代忌讳。若言清人有意改窜字面作伪,则如此异本为何不单行眩世,而任由其在丛抄中默默无闻呢?情理难通。当然,仅凭一书而为全帙定性自然危险,须俟通读后别文为之。

五、关于《樵歌词拾遗》

自缪荃孙跋《四印斋所刻词》本《樵歌》以来,学界都注意到汲古阁《樵歌词拾遗》(以下简称“《拾遗》”)无佚出阮本《樵歌》之外者,那么所谓“拾遗”是否指毛晋新得异本之“版本拾遗”呢?今通行者为《四印斋所刻词》本(四印斋本题名无“词”字),但是与《大仓文库粹编》影印的 《汲古阁未刻词》本《樵歌词拾遗》对校一过,能发现前者并不可靠,如《如梦令》“难住。难住”,原本脱“难住”一句,为朱笔校补,而四印斋本径补入,遂失一脱文信息。又如《相见欢》“东流吹尽江梅”,他本皆作“东风”,似乎《拾遗》是重要异文,但是《拾遗》原本正作“东风”。再如四印斋本《南乡子》“歌舞斗轻匀”亦是据朱笔校记而改,原本作“轻盈”,与他本皆同,作“匀”反无据。由此可见四印斋本颇不足据。

《拾遗》词序与他本大异,似乎是倒序,如第一首《春晓曲》词为他本的倒数第二首,第二首《如梦令》词为他本倒数第十首,但也有不少词乱序,倒未必是所据底本顺序不同,更像是毛晋抄录较为随意所致。经对勘,能发现不少异文只见于《拾遗》,下面的几个例子,他本几乎全同,而唯《拾遗》有异:

1.《浣溪沙》首句“雨湿清明香火残”,唯《拾遗》作“烟火”。

2.《清平乐》(人间花少)“前身原是疏梅”,唯《拾遗》“疏”字作“江”。

3.《清平乐》(相留不住)“离愁酒病”,唯《拾遗》作“离肠”。

4.《一落索》首句“一夜雨声连晓”,芝本、讷本作“速晓”,《拾遗》作“催晓”。

5.《柳梢青》(红分翠别)“想伊绣枕无眠”,唯《拾遗》作“绣枕记行”。

6.《柳梢青》(狂踪怪迹)“何时归得”,唯《拾遗》作“如何归得”。

7.《相见欢》(秋风又到人间)“叶珊珊”,唯《拾遗》作“叶斑斑”。

8.《卜算子》(江上见新年)“粉淡红轻注”,唯《拾遗》作“粉泪”。

因而《拾遗》所据底本是自成一系的一个佚本。此外,《拾遗》之词皆在“两卷本”下卷,可以合理推测毛晋所据或是一个“两卷本”的残本,而与他本对校后录其文字不同者为《拾遗》,遂保留另一异本之重要信息。

六、结语与余论

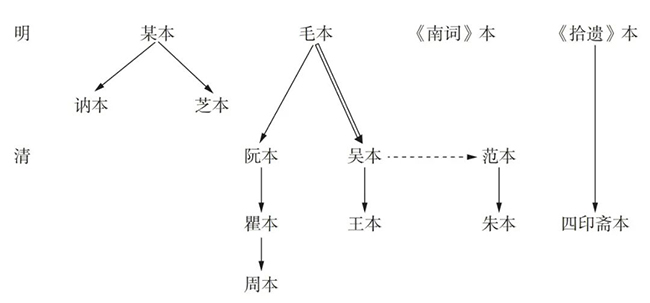

回顾前文的例子,能发现通过校记异文与卷数词序两大特征,能将《樵歌》版本分为三大类型:第一类是讷本与芝本,彼此同源。第二类是南本,其特点是版本特征徘徊于明清两系之间,卷数与清本一致,但校记异文情况又多同讷、芝二本。以上两类关系简单。第三类则是清代诸本,基本是三卷本,小字校记一脉相承。但是其内部也有区别。即尽管“一作某”的校记相同,但王本正文的其他异文与阮本、瞿本时有不同之处,也并不是抄错那么简单。如他本《渔家傲》“仙家风月何曾减”一句只有王本及朱本作“风味”。又如表1《鹊桥仙》“新”字“一作三”的校记唯见于王本,说明王本一系不可能是直接从阮、瞿而来,若是后人新校也不会只有这么零星一条。再如《木兰花慢》(指荣河骏岳)序“和师厚和司马文季虏中作”,“虏”字瞿本、阮本皆为空格,显为避讳,而王本不空。复核明代之讷本、南本,正作“虏”。说明王本一系正文一定不是直承阮本,而是别有所据。若毛晋汲古阁本是“一作某”一系的祖本,阮本与王本则是其下并列的两个系统。总之,阮本与瞿本的关系近,王本与朱本关系近。这样又可以分出两个小类。此外还有毛氏《拾遗》本,只剩断简残章,难以考索,从异文看和其他诸本都不亲近(见图3)。

图3 《樵歌》明清版本源流图

注:图中实心箭头“→”表示有直接渊源,毛本到吴本的空心箭头“ ”表示推测,材料所限无法确证,要之王本与阮本不是一系直承。吴本与范本之间的虚线箭头“ ”表示推测,材料所限无法确证,要之王本与阮本不是一系直承。吴本与范本之间的虚线箭头“ ”表示作了改编,即范本以校记改正文。注意这里未必是两本之间直接发生关系,可能是更早的祖本层级,只不过今天难以觅见。 ”表示作了改编,即范本以校记改正文。注意这里未必是两本之间直接发生关系,可能是更早的祖本层级,只不过今天难以觅见。

以上主要通过几个重要抄、刻本的比对,建立起判断版本源流的异文特征,并说明各本间的亲缘关系。清代抄本众多,限于条件,无法一一考察。不过根据本文归纳的特征不难进行推断。如邓子勉利用的刘继增抄本、张蓉镜抄本及许巨楫听香仙馆刻本,本文皆未涉及。从他家著述来看,如许本底本王兆鹏谓为刘本,结合邓书所列异文,则知二本一系无疑。又刘序有“此作三卷……此本原校不知出自何人,所据异同又出《词谱》所见之外”的描述,显然也是有小字校记(“原校”)的第三类。而异文上,《胜胜慢》王本作“任留香”,“留”字邓校谓张、刘、许作“流”;《菩萨蛮》王本作“近来恰似心头悟”,“恰似”邓校谓张、许作“却似”;《渔家傲》王本“仙家风味何曾减”,“风味”邓校谓张、刘、许作“风月”,则进一步将其版本亲缘关系限定在与之异文相合的阮本一系。

整体上看,《樵歌》版本源流比较简单,各抄本虽纷繁而有序,较容易在版本谱系中找到自己的位置。而通过诸本比较还能发现几个可进一步深入思考的问题:

一是吴讷《百家词》与紫芝漫抄《宋元名家词七十种》的关系,不能简单据朱敦儒《樵歌》而认为二书皆同源。二书所收词集各有参互,不能一以例之,而应逐本校过,才能进一步还原明代词集的流传过程。即如《全宋词》所录王庭珪《卢溪词》以赵万里《校辑宋金元人词》为底本,赵本恰以紫芝漫抄本与《百家词》本对校一过,经复核二书,确如赵校所载文字多有不同。然而抄本这种文献形态的一大特点就是在抄写中容易产生大量异文讹字,如何判断二本关系还需详论。

二是从阅读史看,宋元明清人所能读到的《樵歌》并不相同,这也涉及到对朱敦儒的评价问题。邓子勉已经注意到,朱敦儒词“历代词选本入选情况主要形成两类,宋明选家选评基本相同,清代和近、现代选家选评大致相同,而现代选家更注意选入朱敦儒各不同阶段的词作,注重体现全面性、多样性以及思想性和艺术性结合较好者”。宋明选家大致相同,倒未必是因为宋明词学审美有会通之处,而更可能是因为明代《樵歌》不显,大多数词家只能见到前人词选中的朱敦儒词,所以只是承袭宋人阅读体验之好尚。而到了清代之后,《樵歌》全书渐行于世,观察不同阶段的词风移易以及选词注重全面多样等反思性阅读才成为可能。也因此在研究朱敦儒(实际应扩大为词人全体)的后代接受时,时人可见的词集状况应成为重要的参考因素。

三是文章开头谈到的底本问题,选不同底本当然不会改写《樵歌》在词学史上的创作成就,但是会影响一些文本细节。如《全宋词》以朱本为底本,就保留了《行香子》“但楼前望,心中想,梦中寻”的误笔,未免显得朱氏词拙笔弱,且破坏了专业读者对“鼎足对”诸字皆不同的心理预期。又如朱本《木兰花慢》“指荣河峻岳”句,瞿本、阮本、讷本俱作“骏岳”,南本作“骏岭”,王本则同为“峻”。形容山高似乎应以“峻”为是,然而此处是用《诗经·崧高》语“崧高维岳,骏极于天”,可知“峻”才是浅人妄改。“指荣河骏岳”对词学家而言自然可见出朱敦儒熟于典故而以经入词的开拓面向,而对一般读者则可能也会起到文字陌生化的创作效果,但《全宋词》《樵歌校注》作“峻”则只见出庸人手笔。所以劣本会破坏读者的阅读体验,并影响到古典文学应带来的美学享受价值。

四是还要稍论及《钦定词谱》所载的《太平樵唱》,诸家多以为清初尚有此书,然而《钦定词谱》的学术信誉并不可靠。《词谱》所录诸词(不止《樵歌》),时有异文不同于今天所见之任何一本者,是来自禁中秘笈还是编者径改尚需考索。赵万里校万俟咏《钿带长中腔》词时于“簇”字下注云:“《词谱》上衍‘钿带长’三字,且云调见《大声集》,一若《大声集》至清初尚存者,官书之不足据盖如此。”那么词臣据选本录《樵歌》时求异炫博而径称《太平樵唱》亦未必不可。要之,该本虽不会影响前文所论各本关系,但也不可径信《词谱》所云。至于《词谱》所载诸词是否可信,须一一专为清点。

以上诸端提醒我们,《樵歌》虽是常见词集,但其版本系统仍有不清晰之处,在全面梳理的过程中,还能引出对传播史、阅读史、文艺美学的宏观思考。而随着此种个案研究之不断深化,我们对于宋以来词籍传承谱系的把握就更为清晰。这种文献传承网络的细节呈现越丰满,也就越能向我们展示各代人所独需面对的词学“现场”。

本文发表于《文献》2024年第3期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|