内容摘要:自晚清引入电报以后,书信类文献的内涵与外延大大拓宽。除了信息传递速度的质变,承载信息的文本也因技术的介入发生改变。对这种变化的感知与认识,在不同时间对电报资料的编纂、出版中展现出来。编纂者、使用者对中国近代电报文本的认知水平,整体呈现出后来不如早期的情形,这既与不同时期对具体信息技术的熟悉度有关,也与不同时期电报资料的发现与整理情况有关。在21世纪全新的信息技术环境中,编纂者意识到电码纸的重要性,并将其纳入电报资料整理的考量,研究者得以回到电报收发的具体环节,加深对于技术、认知与文本互动关系的认识。

关键词:电报资料 编纂出版 技术 认知 文本

引 言

电报技术作为19世纪发明的通信技术,1871年开始出现在中国,19世纪80年代以后逐渐得到较大范围的使用,形成一种全新的文献类型。今人对于电报的研究,长期集中在其建设、发展等问题上,较少从文献的角度对之予以研究和讨论。而以电报文献为对象的研究,多关注内容泄密这一问题,较少考虑电报文本的流转过程及其特点。实际上,由于技术的因素,电报必须经过数次转译才能实现从发递者到接收者的传输,如雁旭提到的“由于电报在拍发过程中,形成的副本比较多,有原始发电稿、过线(外国线路)时的转发稿、收电稿,还有各种抄件和副本,所以其立档方法与其他文种的历史档案稍有区别”,这是由电报技术产生的特殊问题。

由于对操作过程的陌生,研究者在使用电报资料时往往关注的是内容,而容易忽视技术对其文本产生的潜在影响。这种问题更与电报资料的编纂与出版息息相关。相较于早期的电报使用者和编纂者,在更为先进的信息技术环境中的后来编纂者、研究者似乎反而有些“落后”。因为后来者所使用的,通常已经是“二手”甚至“多手”史料,对于文本变化过程的敏感度,也往往不如早期的使用者与编纂者。本文尝试通过不同时期电报资料编纂、出版的情况,考察编纂者、研究者对电报文本的认知变化,揭示技术、认知与文本之间的交织互动。

一、中国近代电报技术的使用与电报资料的早期编纂(1890s—1940s)

晚清民国是电报初步发展的时期,电报资料的编纂者常常也是电报的使用者。基于对信息收转过程的洞察,时人对电报资料的编纂有更多考量。晚清电报的推动和发展源于地方,最为频繁的是地方官员之间以及地方官员与内廷之间的电报交换。从这些官员个人档案中电报的有无、数量的多少可以初步看到电报的使用情况。在以这些档案为基础编纂的文集里,对电报定位及编排方式的处理,体现了电报在当时的作用和时人的认知。

按照许同莘在《公牍学史》中的说法:

历代之所无而近代之所盛行者,电报是也。中国之有电线,始于光绪五年……二十四年,有旨“嗣后明降礼旨,均由电报局电知,各省督抚即行遵办,毋候部文”。自是电报与公文并重。而各衙署犹以电报为私文书,去官之日,携之以行,不入于交代档册。故《左文襄全集》《沈文肃政书》后人搜罗编辑,不载电报一门。至吴挚甫先生编《李文忠全书》,始以电稿与奏议书牍并列。

电报在很长一段时间被作为官员的私人资料保存,不像谕旨、奏折被收入官方档案。而像左宗棠、沈葆桢这些生活时间稍早的官员,其个人文集中也未收入电报。较早将电报系统编入私人文集的,是李鸿章幕僚吴汝纶所编的《李文忠公全书》。

甲午战争之后,为了“辩诬止谤”,吴汝纶开始了李鸿章文集的整理与编纂。所编《李文忠公全书》(亦称《李文忠公全集》)主要分为奏稿、电稿和函稿三部分,其中电稿的卷数(40卷)占全书体量(165卷)近四分之一。考虑到电稿在李鸿章档案中出现的时间(1880年)晚于奏稿、函稿约二十年,这一占比是相当大的。关于电报的重要性,吴汝纶在信中谈到,“弟以为傅相经营远略卅年,前十年事具在奏稿;中十年则奏稿尚或假手幕僚,至总署信函,则全系亲笔;后十年则机要事件皆在电报,亦不肯倩人代办,必出亲裁”。从任江苏巡抚组建淮军(1862年)、处理天津教案升任直隶总督(1870年)再到筹办轮船招商局(1873年)、北洋海军(1875年)、中国电报局(1880年),李鸿章个人档案的核心已经呈现出由传统书信奏稿向电报倾斜的趋势。电报占据地方官员档案重要地位的另一个例子是盛宣怀,在其最早的文集《愚斋存稿》一百卷中,有八十卷属于电报,其中电奏三卷,电稿七十七卷。

对电报重要性的认识,在许同莘编辑张之洞档案时进一步深化。许氏提到,“迨移三楚,历十八年,世变纷乘,忧深虑远,见于文字者,具在电稿,而例行案牍则少简焉”,“张文襄公电稿,始自督粤,讫于入相,先后二十三年,诸稿出自手书者十之八九,半生心血,具在于是”,在他编纂的《张文襄公全书》中,电稿数量已超过奏议。而张之洞本人对电报也相当重视,曾谓“洞不能常作书,兹因差便,手布数纸。惟有电语,尚可时相闻问”。由于张之洞电稿数量多达二百余册,许同莘将其分为三编,首先出版了六十六卷内容最重要的甲编,并对电稿的编纂做了详细说明。许氏认为,“电稿为文书创格,编次之法,无例可征”,经过反复考虑,他采取以编年中寓纪事的方式编排。因为电报直述主题,言简意赅,许氏提出将来去电相互参酌录入,以明白事情的来龙去脉,这为此后电报编纂提供了重要参考。此外,许氏还对电报的格式颇有留心,他保留了电文开头致某地某官之后留出的空格;部分张之洞不方便发递的电报,由掾属具名的,在收录时以低一字的格式区别于正文。针对由于电报易误,官员处理事务时更多根据公文的问题,许氏认为,电报是“临机应变,正惟急速,乃见精神”,所以“文、电并行之稿,多舍文而录电”。

此后,王树枏在许同莘编纂张之洞电稿的基础上,于北平文华斋1928年版《张文襄公全集》中将电稿区分为电奏、电牍。他认为“盖以电奏例由枢臣代陈,仍属对扬体裁,故附诸奏稿之末。电牍多逾千字,少或数言,繁简虽殊,究系公牍性质,故列公牍之后,亦各从其类也”。在公牍之外,还有不少以官员个人名义收发的电报(私电、商电),值得多加留意。例如在张之洞的电报中,其与打探各处消息的坐探之间往来的电报便属于这一类“私报”。这些公私电报是当时官员熟练运用电报的明证,也提供了认识晚清官员群体信息环境的视角。

地方督抚的电报中有相当重要的一部分是电奏,即与内廷之间的电报沟通。因此,除了地方上呈的电报,内廷颁下的谕旨也有以电报形式下发的。其中较早被发现和整理的是清代军机处的档案。中法战争期间,清朝首次大规模使用电报通信,军机处因之形成电报档案。民国十五年(1926),故宫博物院文献馆从国务院接收清军机处档案,开始整理工作。张德泽参照图书十进分类法与方甦生的内阁档案分类法,制定了“清军机处档案分类表”。在“军机处分类汇抄关于国家庶政之档案”中,电报档与目录、上谕、奏事、专案、记事并列,其下细分兼载收发电的电报档及分载的收电档与发电档,另有以专案收录的教案收发电、东事收发电等,还有按照呈阅与否区分的呈递电信与未递电信;在“京内外致军机处之文件”中,电报与咨文、函札、清册、照会并列。在故宫博物院文献馆编辑出版的《清军机处档案目录》中,对电报的类型和数量有更具体的记载,显示出其在军机处档案中的重要位置。然而,与同期地方督抚电报的编纂相比,内廷电报档案的编辑与出版仍相对较少。故宫博物院文献馆出版的《文献丛刊》中仅有光绪庚子辛丑电报、宣统三年电报档选录、光绪十年中法交涉电报档以及清光绪朝中日交涉史料、中法交涉史料。此外还有少数由私人编纂的电报档案,如庚子时期武卫军左都统杨慕时所辑《庚子剿办拳匪电文录》和海河主簿林学瑊所编《直东剿匪电存》,收录庚子时期武卫军、直隶总督、山东巡抚等官员处理义和团事件的官方文电。

内廷电报档案出版较少的部分原因在于,当时学术机构的大部分精力集中在对内阁大库档案的关注上。罗振玉、北京大学国学门、中央研究院历史语言研究所对明清档案的整理集中在内阁的制诏诰敕、题奏表笺、启本副本揭帖、史书录书塘报、黄册及其他随本进呈及缴存之件、内阁自身档案、修书各馆档案、试题试卷及其相关档案等,惟有故宫博物院对军机处、宫中、内阁大库、内务府及其他档册书籍都有整理与出版。另一部分原因在于内廷电报制度自身形成较晚,与传统文书制度始终处在不断磨合的过程中。尽管北京城在中法战争后铺设了电线并设有内外城电报局,靠近内城电报局、负责接转地方及驻外使臣上呈内廷电报的总理衙门却直到光绪二十四年(1898)才接入电线。光绪二十五年,总理衙门收发电报的职能被正式写入《光绪会典》:

凡电旨则迅译以行。谕旨要件当速行者用电线发。本衙门遵旨电达之件及紧要事件亦如之。遇电奏到,则迅译以递军机处,进呈御览。凡出使大臣及各直省督抚、将军、都统、钦差大臣,遇有紧要公事应奏闻者,准由电线径达本衙门代奏。

总理衙门因处理包括电报交涉与筹办、派遣驻外使臣(清朝官方电报使用的先驱)相关事务的职能,成为比军机处更早使用与存有电报档案的机构。不过,从内廷电报的使用过程来看,无论是中法战争前京城尚无电报的时期,还是之后接入电线并成立内外城电报局的时期,总理衙门始终都是中央与地方(及驻外使臣)之间电报沟通的中介。在这种功能的影响下,总理衙门电报档案中有关内廷核心事务的部分便成为军机处电报档案的附庸,长期未能引起关注。此外,庚子之前中央机构中仅户部、工部有一些电报由总理衙门代递,其他各部使用电报较少。清末官制改革期间,多个中央部门如度支部、学部、商部(农工商部)、邮传部、陆军部等纷纷设置电报房,一方面可见电报影响范围的扩大——除中央官方电报收转中心总理衙门(外务部)及清廷核心权力机关军机处,电报的正式使用开始延伸到中央的多个职能机构;与此同时,因收发电报机构的设置,中央相关部门也有了各自的电报档案。这些部门与地方相互传递的电报反映出晚清新政革新中清朝中央内部、中央与地方的全新关系。只是,由于制度的调整未能跟上电报的发展和使用,相关档案未完全公开,已公开的部分也未整理出版,限制了相关研究的展开。

官方资料之外,另外一部分重要的电报与在中国同样新兴的报纸产业相关。报纸上的商业信息,如价格、市场、汇率、船舶来往等在电报之前便已存在,电报技术推广之后,报社成为最早的尝试者和利用者之一,报纸刊登的电报,为大洋行和大商人之外无力承担昂贵电报费用的普通商人提供了快捷的商业信息。North China Herald(《北华捷报》)及之后的North China Daily News(《字林西报》)、《申报》分别是在中国的外文和中文报纸使用电报的典型案例。“新闻”在中国的发展更与电报息息相关。从北京的谕旨、各地的奏折到国内外官商新闻,电报的即时性逐渐影响到报纸,再通过报纸带给中国民众。在后来的《新闻报》《时报》以及《北洋官报》《湖北官报》《政治官报》中,专电、要电更成为报纸的固定栏目。这类资料的特殊性不仅在于报人自身处理电报的经历,还在于相较于档案来说报纸的公开性。

稍后,电报也在民国时期的实际使用与制度层面成熟起来。在民国一系列政府公文研究的书籍中,电报的重要性逐渐被认识与强调。从《公牍通论》《公文处理法》《文书之简化与管理》中可以看到,电报这类文书逐渐与其他公文的法定用印、盖章等程序一致,甚至因为机密的问题受到更多重视。电报在民国时期政府不同机关、不同时段的使用情况,整体呈现出逐渐推广并得到重视的趋势。这种实践与应用,也加深了时人对电报的认知,并推动对电报资料的进一步关注与出版。

二、电报资料的进一步出版与问题(1950s—1990s)

1950年代,脱离近代电报的使用环境后,相关电报资料的发现和整理仍在继续。清朝内廷与民国政府电报资料的出版,尤以上文提及的使用电报最频繁的外交部门最为突出。自20世纪50年代以来,“中研院”近代史研究所整理了总理衙门清档(及其后的外务部档案)及外交部档案,以《海防档》(1957年)、《矿务档》(1960年)、《中俄关系史料》(1959—1975年)、《中法越南交涉档》(1962年)、《清季中日韩关系史料》(1972年)、《中日关系史料》(1974年)、《中美关系史料》(1988年)、《胶澳专档》(1991年)、《澳门专档》(1992年)等为名出版,其中收录相当数量的收发电档案。只是,不同集子收录总理衙门、外务部、外交部相关电报档案的情况各有差异。大部分总理衙门时期的电报仅收录时间及内容梗概,并未收录电报原文;外务部、外交部的电报则将时间、梗概与原文一并收录。对于电报档案的介绍也各有差异。以总理衙门清档为主的档案整理中,除《中法越南交涉档》与《胶澳专档》外,均未提到收录电报档案。以民国外交部相关档案为基础整理的集子中,电报则以“电”“代电”的名目在“例言”中出现。从收录形式上看,外务部的电报以影印方式呈现(《中美关系史料》除外),而民国时期的电报却是经过部分删节、增补、分段的整理文本。

官方机构中颇为特殊的一类电报使用机构是海关。相关电报资料的丰富性从已经出版的十本“帝国主义与中国海关”系列丛书(中华书局,1957—1965年)以及《中国海关密档——赫德、金登干函电汇编》(中华书局,1990—1996年)中可以得知。电报的使用与海关在晚清的关键作用有着直接关联。其他使用电报的主要机构则是新兴的洋务企业和外国的洋行,其中主要有轮船招商局、汉冶萍公司、铁路局、旗昌洋行、汇丰银行、通商银行。这些机构的电报资料以时任中国电报局总办盛宣怀之档案所载为大宗。已经出版的《盛宣怀档案资料选辑》(上海人民出版社,1979—2004年)、《盛宣怀实业函电稿》(香港中文大学中国文化研究所、“中研院”近代史研究所,1993年)中收录了上述洋务机构内部和机构之间的重要电报,“以电报局总办留驻在上海的盛宣怀俨然成了这一时期北京议和代表、西安行在、各省将军、督抚和各驻外公使之间电讯交汇的总枢纽”。

这一时期编纂的电报资料的使用群体,从有限的地方督抚衙门、中央军机处、外务部,扩展到中央各部、海关等官方机构。除了官方之外,官督商办的洋务机构、中外商业机构的电报也有编纂、出版。

随着更多电报档案与资料的挖掘,作为新式文本的电报逐渐进入史料学的研究视野。早期史料学研究中关于电报资料的相关表述虽有史实及认识上的误差,却已经显现出编者对相关资料的敏感。从《中国近代史资料概述》《清史史料学初稿》《史料和历史科学》《中国近代史料学稿》中可以看到,早期的电报资料常被置于档案、奏议文书的分类之下。并且,因为电报技术与传统文书间的融合,档案中的谕旨、奏折中开始出现电谕、电旨和电奏这些新的文本类型。只是这一时期电报多被作为传统档案、书信资料整理,其技术环节往往被忽略,由此引发了一系列问题。

荣孟源指出应关注史料的版本问题,张革非等也提到明码、密码问题,在此基础上应该注意,前文反复谈论的只是电报的部分形态或“版本”,这些被称为“电报”的资料,要么是发递之前的电报草稿,如军机处的电谕、张之洞的未刊电稿、金登干致赫德电报;要么是接收之后得到的电报誊稿、副本或者缮写修改稿,如军机处的各地电奏、督抚衙门收到的电谕、各种报纸上的电报。它们都是转译为电码之前或者从电码译解之后我们能直接读懂的文字(汉字或外文)。而拟定的电报发递汉字稿与收到的电报誊写汉字稿之间,还存在一种更“原始”的电报。

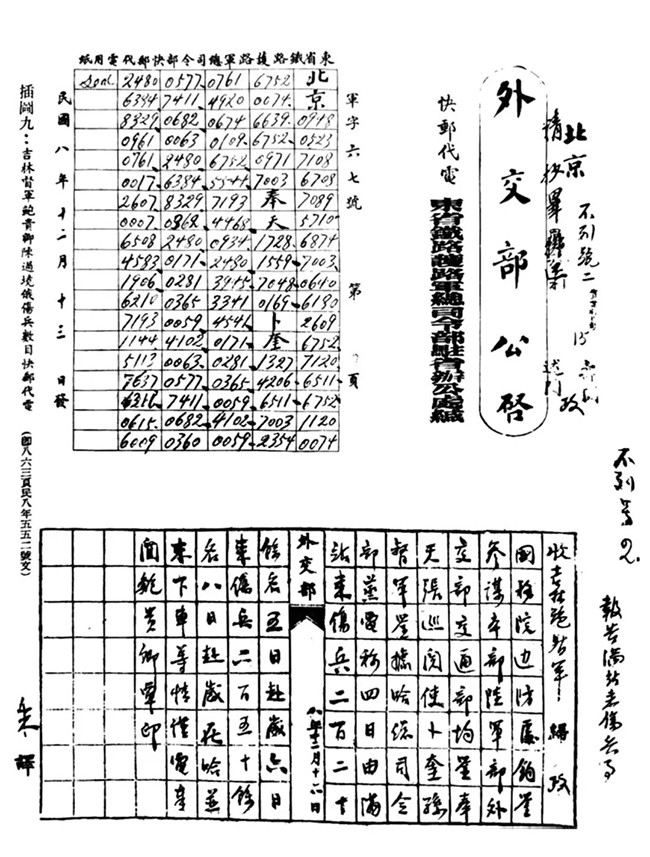

笔者所见最早以独立的电报纸张书写的汉字电报收录在1960年出版的《中俄关系史料》中,是吉林督军鲍贵卿陈述有关过境俄伤兵数目的快邮代电。在收录电报汉字文本外,编纂者还特别以插图形式展示了同一电报收转过程中的其他两种形态(见图1)。

图1 吉林督军鲍贵卿陈过境俄伤兵数目快邮代电

图1的上半部分呈现了电报被转译为汉字前的阿拉伯数字电码形态,下半部分是将电码转译为汉字的形态。在如上半部分这样的电码纸上,电报并不只是文字,而是以数字、汉字混合并列形态出现的。此外,《盛宣怀档案资料选辑》之三《甲午中日战争》中有盛宣怀就刘含芳来电修改后转致罗荣光的电码纸。由此,我们看到了常规汉字形态之外的数字电码、电码转译汉字两种形态。

从20世纪80年代对孙中山档案的整理中,可以看到当时对这类资料的处理情况:

本书所收资料经校勘整理,主要是纠正明显的讹、脱、衍字。其中以电报部分的讹误最多,例如有的电码错填、次序倒置,或电码错译。编者根据目前所能找到的标准电码本,经反复查核而订正一部分,有的甚至全文重译;即使如此,仍有不少错字无法纠正。校勘所用的符号是:订正的字上加〔 〕,置于错字后(如属电报稿的数码正确而错译者,由编者直接更正,不用此符号);填补的脱字加< >,衍文上加[ ];疑有讹误而又不便臆改的字后,则用〔?〕表示;原件字句残缺或无法辨认,用□标示。原有注文以及印章文字,置于( )内。

编者对电报的电码做了订正、填补等不同程度的处理,甚至直接利用中华人民共和国成立之后的电码本对当时的电文数码做了重译和更正,这种处理方法,忽视了电报文本收转过程中转译、译解的特殊过程,掩盖了电报文本原有的丰富性,在一定意义上“创造”了新的文本。诸如此类对电报的误解与“创造”,在一定程度上也影响到利用电报资料展开的相关研究的准确性。

三、21世纪初电报资料的新编纂方式与反思

在21世纪前后出版的《北洋军阀史料》(天津古籍出版社,1996年),《清代中国与东南亚各国关系档案史料汇编》新加坡卷(国际文化出版公司,1998年)、菲律宾卷(国际文化出版公司,2004年),《(民国)南北议和会议卷宗集成》(全国图书馆文献缩微复制中心,2004年)及《清代(未刊)上谕、奏疏、公牍、电文汇编》(全国图书馆文献缩微复制中心,2005年)中,以数字、汉字混合并列形态出现的电码纸得到影印。在中国互联网发展初期,晚清民国电报的技术环节重新得到关注。电码纸这种过程性资料的大量发掘,既使电报资料的编纂得到完善,更为相关研究打开了局面。

这种保留了电报译解过程的文本形态,在2008年学苑出版社出版的李德龙主编《新疆巡抚饶应祺稿本文献集成》中得到全面呈现。面对资料在内容上的重复与相似,传统的编纂方式常常是予以部分或全部删节,如较早被整理与编纂的含有大量电报资料的外交档案和盛宣怀档案。或许是受到电码纸这类过程性资料的启发,饶应祺档案的编者采取了不同以往的处理方式:

在奏稿文献中我们看到,有些文稿奏折是直接报告给皇帝的正式文书,有些电报显然是实际运行过的文书,有些信函明显是已经发出并由收信者阅读过的手书,这部分文献按理应当作为清廷的档案保存在朝廷或在电报、信函的接收者手中,然而却与饶应祺稿本文献一起保留着……整理出版时,保留了原文献的全部内容,对于原稿、抄稿、复件,一律不作查重去复处理……如果在整理时见到重复的文件就一律剔出复稿,很可能丢掉一些重要的信息,不利于对清代行政制度、军事机制、邮电状况以及饶应祺从政特点的研究。

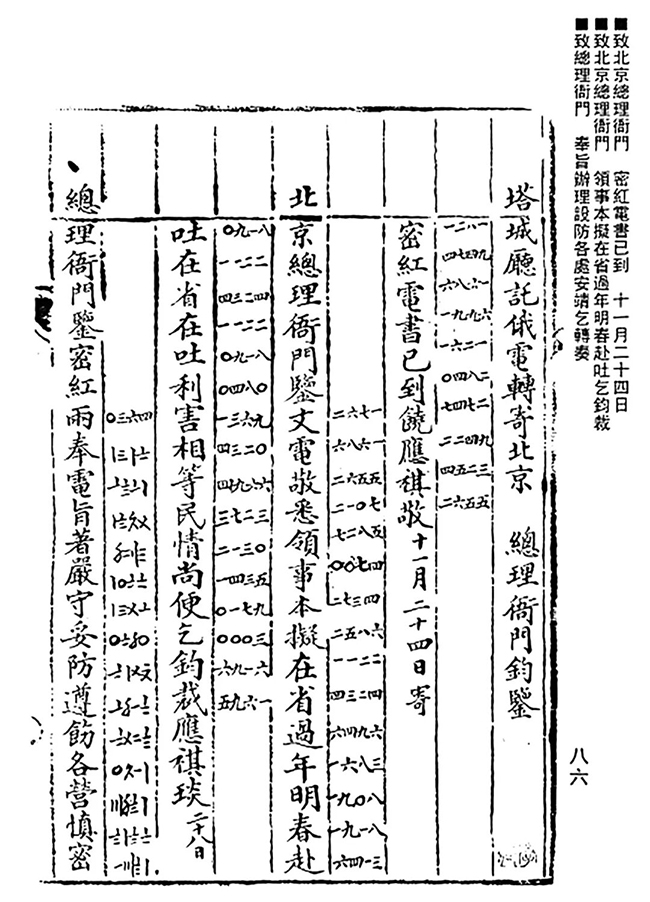

其中提到电报是“运行过的文书”,而其运行的痕迹,便是保留了汉字与数字文本、 记录了电报转译及译解过程的电码纸(如图2所示)。在处理内容相同但形式不同的文本时,编者采取了尽数纳入编排的方法。

图2 新疆巡抚饶应祺致总理衙门电报稿

基于饶应祺档案整理的启发,结合许同莘提到的张之洞电稿的来源,可以对其电稿的版本作进一步的认识。1889年任湖广总督及入值军机的电稿,张之洞都命人誊写保存了。这部分电稿应该是张之洞的发电稿和他人寄给张之洞的收电稿。1884—1889年督粤期间的电稿,是张之洞幕僚王秉恩的抄本录副,缺漏的电稿还从军机处、总理衙门档案补充。这部分则是张之洞处发电稿的誊写版本以及北京收电处收电稿的誊写版本。因此,张之洞档案中的电稿有四种版本:一是张之洞的手稿,二是张之洞手稿的誊写本,三是各处致张之洞电稿的收电稿,四是张之洞发递到北京电稿的收电稿。

首先,在注意到版本问题的基础上,便可对一系列电报资料的编纂情况做一考察。面对重复的电稿,许同莘的处理方式是“数见则录其一,而注云并致某处。若后稿视前稿加详,乙稿述甲稿要旨,则存其详者要者”。尽管前文提及许氏对电报抬头等形式有所注意,他对电报文本的认识主要还是将内容放在第一位。许氏之后,王树枏基本照其体例编成《张文襄公全集》(文华斋刊本,1928年),其后苑书义等又在《张文襄公全集》的基础上编成《张之洞全集》(河北人民出版社,1998年)。尽管《张之洞全集》增补了数百万字张之洞的遗著佚文,对于仅有他人来电而无张之洞电稿者仍未予收录,可谓是内容和版本上的一个遗憾。2008年,武汉出版社出版的《张之洞全集》同样以文华斋1928年刊本《张文襄公全集》为底本,又在编纂中增加了一些新的资料来源。其凡例谓:“整理校勘,凡有档案者,以档案本为准。未见于档案而刊于《京报》《申报》者,以报载为准。有手稿拓件者,以手稿拓件为准。”除档案之外,编者还从报刊辑出部分资料。第一节言及,晚清官商报刊上常常刊载重要的谕旨、奏折,以供地方官员和民众知悉。因为信息来源与报刊营业的需求,这些谕旨、奏折的内容与原本会有一定的差别。特别是价格昂贵的电报,报纸常会对其内容作削减处理。如此,在此前的若干电稿版本之外,便又增加了一个报刊登载本。与此本《张之洞全集》同年出版的,还有上海人民出版社的《李鸿章全集》,其凡例谓“奏议和电报以中国第一历史档案馆馆藏军机录副(以下简称一档本)为底本,以上海图书馆馆藏李鸿章文稿底稿(以下简称上图底稿)为参校本,其他版本仅供参考。一档本不全,在没有一档本的条件下,则以上图底稿为底本”。然而,从收发过程来看,底本是收电处的版本,参校本是发电处的版本。如此校勘保证的是收电处的文本,即突出强调实际收报的情形,也就相对忽略了李鸿章原稿的文本及其本人的意愿。

其次,是对资料形式的认知与处理。本文第一节已述及许同莘对于电报格式特殊性的关注,这种电报文本中可能存在的其他历史信息须在“原稿”中才能捕捉到。随着认知的进一步发展,影印成为呈现档案原貌的重要技术手段。以《海防档》为代表的晚清总理衙门(外务部)档案整理本便通过影印方式呈现了档案的原貌,在这种技术的协助下,编纂者对于原稿中的空白、眉批均予以保留。相较而言,《中俄关系史料》《中日关系史料》《盛宣怀档案资料选辑》尽管也坚持对所收文件“保存原状(包括批注)”, 却并不是通过影印,而是以整理的方式编辑出版。其中虽然通过各种注明意义的符号标示原件的批注、圈改以及编纂者的修订,保证了文本的原始性,却未保留原有的形式。或是考虑及此,对于档案资料中“特有意义者”,编纂者又选取了一部分制版附入其中,包括地图、照会、信函、书稿以及电报。不过,影印出版有时反映的也未必是电报的原貌。2005年出版的《清代军机处电报档汇编》中收录的电报基本是军机处发递各处谕旨的抄录本与各处寄到军机处电报奏折的誊写本,尽管是影印出版,编者却仅仅保留了电报的内容,将原档夹缝处所标汉字页码、后人打印的阿拉伯页码、原档天头处所附纸签、原档地脚处圈画符号等项一律去除,损失了几乎全部电报文本的处理信息。而同样采取影印方式出版的《胶澳专档》与《澳门专档》,对于部分模糊不清的文字,则在上方空白处作了补充。故特别提醒使用者,应注意影印过程中可能存在的去取处理。

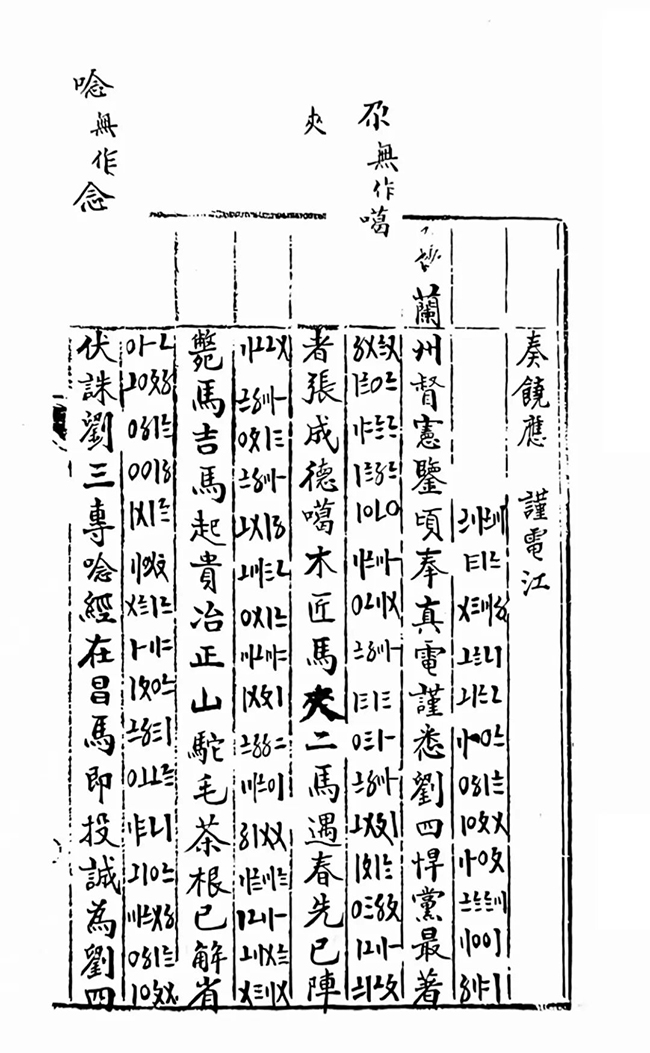

此外是对文字的处理问题。1998年版《张之洞全集》将繁体字、异体字、避讳字等多改为规范的简化字,这会与电报的实际情况产生相当大的出入。从发电底簿便可看出问题所在。图3是饶应祺致兰州督宪电报的发电底簿,其天头标注“‘唸’无,作‘念’”,“‘尕’无,作‘噶’”,提示了两处没有某字用他字代替的情况。这是电报发递时可能出现的特殊情况。电报不像书信,可以根据发信人的需求用字;发递电报的每个字都要依靠电码本转译为电码才能发出。发报者自然希望电报内容的每个字都能有对应的电码,然而电码本的容量有限,常用电码本的字数一般在6000—8000字,超出电码本收录范围的字要么用电码本内其他字代替,要么只能留空。这也是不同版本的电报文本可能出现差异的原因之一。因此,在编辑电报文本时将繁体字、异体字、避讳字改为规范简化字的做法忽略了电报产生与传递的环境,会导致部分电报文字与电码本无法对应。

图3 饶应祺致兰州督宪电报发电底簿

电报资料整理中最大的问题是编纂者基于对传统书信的认知来处理和编辑电报。在编纂晚清督抚个人全集的过程中,为了追求全集之全,补足资料的内容是一方面,还原资料的形式及其所附的相关历史信息也应该是重要的诉求,其中就包括对格式的保留。从晚清的诏谕、奏疏、函札、照会、咨文、合同、电报到民国的呈、咨、电、函、代电、书启、条陈、说帖、节略、照会及问答,都有其各自的格式与特点,但在非影印的文本中,大量的格式差异会被抹去。从《中俄关系史料》的例言可以清楚看到其中的张力:“本书编排格式,力求划一,惟以文件性质不一,各方行文体例亦有不同,在细节上容仍有出入之处。”

在相关问题上,许同莘的编纂意识与处理方法值得关注。他在编电稿时特别提到:

故事百司奉行事理,必据公文,电报易讹,不尽列于档案,第此为接电言之。若明系发电原文,自无疑义,且临机应变,正惟急速,乃见精神。兹编于文、电并行之稿,多舍文而录电,如详略互见,或两稿并存,此类至鲜,百一而已。

许同莘区分了发电和收电之间的差别。考虑到电报速度更快,便于临机应变,他在电报与传统文书之间更注重电报。此外,“中研院”近代史研究所编纂的晚清外交档案中,各类资料均“悉仍其旧,不增不删,以存其真”,“悉照原样影印”。类似的还有《盛宣怀档案资料选辑》“遇有错句或文理不通之处,保持原状,不加改削”的编纂原则。2013年出版的《袁世凯全集》并没有将电报与书信、奏折分开编纂,而是采取按照时间顺序并列编排的“大编年体”,编者特别提到“不同的场合,不同表述的文字,互相印证,互为表里,无需读者再从分为各个门类的文字中去费力拼合”,这与许同莘的处理方式有异曲同工之妙,他们都在用不同的方式尽力恢复信息的原貌。

自《新疆巡抚饶应祺稿本文献集成》之后,一些编纂者已经意识到不同阶段电稿各自的意义所在,并将电码纸作为电报资料的重要部分收入集中。不过,收入电码纸的档案集之间存在一定的差别。2011年《上海图书馆藏稀见辛亥革命文献》的编者确定了以下编选原则:

档案内容完全相同时,选用最原始的档案,如同一份电报既有电码本又有抄电本时,选用电码本。档案内存在差异的,分两种情况,若在后一稿上可清晰看出前一稿的内容以及后稿的改动痕迹,则只收后一稿;若两稿(或两稿以上)有明显不同,且从后稿上无法看出前稿的本来样态,则多稿并收,并在档案标题后注明“第一稿”“第二稿”“第三稿”或“草底”“誊清稿”等以示区别。

相较于此,《新疆巡抚饶应祺稿本文献集成》的做法更值得肯定——其中保留了不同形式、内容相近的电稿。虽然编者并未提到收录电稿版本不全可能出现的问题,却已经敏感地意识到不同形式的电稿可能反映出电报收发、转译不同环节中文书制度对于文本处理的不同要求。而2011年《清宫辛亥革命档案汇编》的凡例中虽未对电报资料的处理原则做专门说明,然提到对不同形式奏报的兼采并收,可见其编纂思路:

本书所辑档案,个别内容互有交叉。如同一内容的奏报,其朱批奏折和录副奏折一并收录。这是因为二者的文书形式有所不同,朱批奏折是皇帝批阅的原件,而录副奏折中既有军机处誊写的皇帝批示的内容,还有奉旨时间、文件摘由等原始信息,故将二者一同编纂辑录。

类似的思路与处理办法还见于同年出版的《近代史所藏清代名人稿本抄本》。其主编虞和平在编辑说明中提到,编辑与印刷的原则是“编档如档”,尽量保持文档的原貌,全部扫描影印,在面对一题多件的文档时,“只要内容和应用有所不同,均予编入,如初稿、修改稿、誊清稿、抄录稿等,以利学者根据文档的修改和转抄情况研究档主思想、幕僚作用,以及文本价值”,这样的编纂思路也体现在虞和平主编的另一部资料集《中国社会科学院近代史研究所藏张之洞档案未刊稿汇编·第二辑·电报档》(广西师范大学出版社,2022年)中。

四、余论

梳理中国近代电报资料在三个不同阶段的编纂情况可见,对具体信息技术的熟悉程度影响着编纂者对电报文本的认知及编纂方式的选择。当脱离具体技术环境之后,电报被视为一种知识对象而非技术对象,易被当作书信一类传统文献史料来处理。对电码纸这类过程性资料的发掘,有助于加深对电报收发过程与技术环节的理解。

对于电报这种多人经手的文献,每一环节各有其所传达的信息。从发报者的电报草稿可以看到其最初的意愿,通过电报局存藏的电码纸则可以看到信息在传递过程中可能出现的错误。由电码纸到收电稿可以看到电码转译、设密、字句更改的过程及收报人实际得到的信息。而收电的誊写稿和保存稿呈现了收电稿的保存状况,通常也是大部分电报资料的编纂来源。从发报人的草稿、发报人交给发报局的电稿(发报人最终确定发出的电稿)、发报局的发报稿(发报局发出时译成电码的稿子)、收报局的收报稿(收报局实际收到莫尔斯码后译成电码的稿子)、收报人的收电稿(收报人接收到收报局译好或未译的电稿)、收报人的誊写稿(收报人因为特殊文书格式要求而再整理的规范化电稿)、收报人的保存稿(收报处因机构对文本的保存、再利用等需求而整理归档的电稿)到可能存在的报纸等机构的公开刊印稿,同一份电报有可能同时存在多达八种不同的版本。所谓的电稿,可能全是汉字,可能全是电码,也可能是汉字和电码并存的形态。电报局在这个过程中决定着电报的路线、速度、价格及翻译的准确度。在此情况下,就不能按照处理传统书信的方式来处理电报文献。任何内容与形式上的删减、“补正”都是对电报的“纂改”。

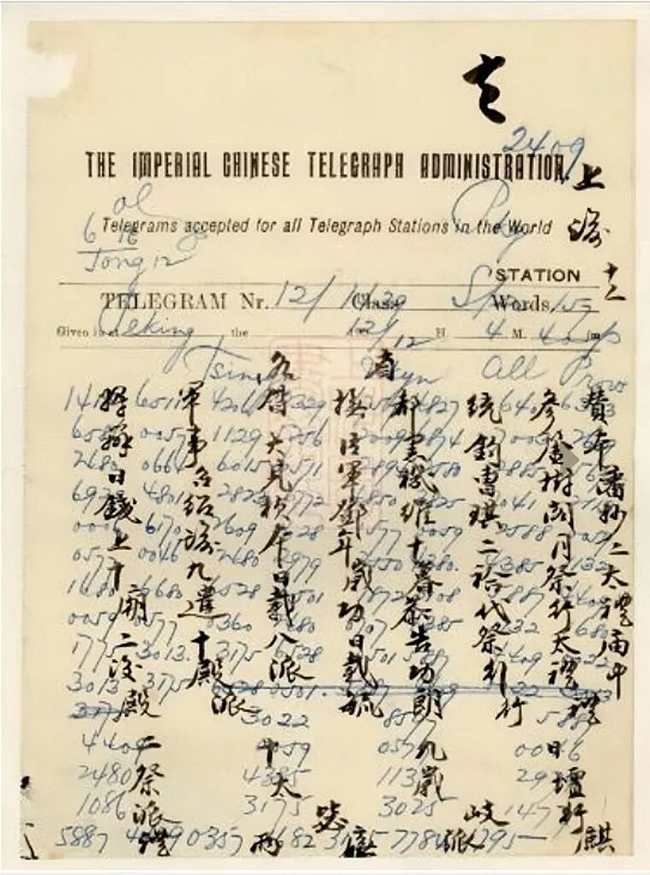

虽然电报资料的编纂者已经逐渐意识到电码纸这类过程性文本的重要性并予以影印,但目前的影印呈现情况仍然存在缺憾。在图书馆、档案馆查阅电报原始档案,能看到纸张上不同笔迹之间的颜色与层次差异。如图4电码纸上,既有电报局登记电报要素、电报数码的蓝色笔迹,也有收电人将电报数码翻译为汉字、标注收电处的黑色笔迹。当时人处理电报时对电码的译解、对内容的更改、对电报要素的填写、对抄阅情况的备注,以及后来人整理时的标注,在原档上会以不同的颜色呈现。可惜的是,这些颜色上的区别大多在影印时因淡化、黑白化处理而丢失。因此,在使用电报资料时,除了需要注意版本、技术要素外,还应该通过原始档案的“本色”获得更丰富的历史信息。随着彩印成本的下降、档案数字化工作的推进,这些原始档案的获取也更加方便。相信在电子化、数据化、图像化的新技术背景下,电报文献的编纂及其认识、研究将再次发生变化。

图4 溥仪宫庭祭祀谕旨电码纸原档

本文对部分材料的解读得到中山大学历史学系(珠海)吉辰老师的提示,谨此致谢!

【作者简介】张文洋,四川大学历史文化学院博士后。研究方向:近代电报史、传媒社会史。

本文发表于《文献》2025年第4期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|