内容摘要:书目类例是反映学术观念的方式之一。朝鲜书目普遍将诗文评类著作置于子部说家类,这与唐代以降中国书目多在集部为诗文评单设一类迥然有别。朝鲜书目的这一类例设置,是朝鲜诗话论事远多于论辞、偏于杂事闲谈的事实的反映,也是主动选择袭用清代《浙江采集遗书总录》“子部说家”的结果,体现出朝鲜文人对诗文评作品评价较低的观念。相较于朝鲜与中国而言,日本书目鲜依四部,多将诗文评与诗文创作并列一类,体现出对诗格与诗技的高度重视,以及论诗重视诗歌本身的特点。

关键词:东亚书目 诗文评 文学批评

引 言

古典目录学是门径之学。目录之书多按一定标准对所涉书籍分类,这体现出著者对不同书籍的定位,即郑樵所谓“有专门之书则有专门之学”,“类例既分,学术自明”。至于目录学家精心撰写的小序与解题,更蕴含“辨章学术、考镜源流”的期待,能明确表述古人的学术观念。

通过书目类例探究古人学术观念这一研究思路,有其适用范围和注意事项。就适用范围来说,目录须是根据所涉书籍的性质(种类与内容)进行分类,而非纯据物质载体分类者;在此前提下,小序与解题清晰条畅的书目,以及读书推荐目录,由于较易反映著者的学术理念,故讨论价值往往较高。就注意事项而言,首先,书目类例的设置但凡成功,往往会被后代因袭,故需格外注意类例的“创制”与“变易”,由此捕捉古代集体或个人学术观念的动态变化。其次,对类例的研究需持“比较的眼光”,而所谓比较,既包括时间上的,也包括空间上的。最后,由书目所探及的学术观念,应能与当时其他文献资料相互印证。

本文在以上思考的统摄下,探究朝鲜书目中诗文评作品的位置与所获评价,并与中国和日本进行对比。中国古代“诗文评”一词作为二级类目出现于明代,在明清书目中被广泛使用并为《四库全书总目》(下文简称“《四库总目》”)继承,是对古代评诗论文之作的统称。《四库总目》诗文评类小序在《文心雕龙》《诗品》之外,又举诗格(举皎然《诗式》为例)、本事诗(举孟棨《本事诗》为例)、诗话(举欧阳修《六一诗话》、刘攽《中山诗话》为例)三类,并分别概括其特点为“备陈法律”“旁采故实”“体兼说部”。关于中国古代目录学与文学批评的关联,周勋初、张伯伟、彭玉平等学者均有关注,从混杂于总集到唐宋的文史类,再到明清的诗文评类,中国古代的诗文评类例设置渐趋独立,而几乎始终位于集部之内。古代书目自唐宋起为诗文评著作专设一类,体现出中国古人对此类作品“讥评文人之得失”属性的重视。不过,汉文化圈诸国的目录之书各具特色,在分类上尤其各有千秋,比较中日韩三国书目著录诗文评作品的不同情况,抽绎其中的批评观念并进行比较,无疑能在不同文化的相通与变容中,更为全面地理解古代文学批评理路。

一、子部说家:朝鲜时代书目中的诗文评

除佛经目录外,现存韩国古代书目均编纂于朝鲜时代,且直到正祖时期(1776—1800)方大量出现。正祖李祘在位期间产生了多部书目,其中《奎章总目》是现存最早依四部分类的书目,在朝鲜目录学史上具有重要地位;他还亲自撰写《群书标记》,为“御定”“命撰”之书一一详加著录,可见对目录之学的重视。朝鲜正祖朝大致对应清乾隆朝中晚期,《奎章总目》成书略晚于《四库总目》,故理论上此时朝鲜文人进行书目编纂时,可对中国古代绝大部分书目予以选择性的参考,而其间的同中之异就格外值得关注。

本节根据是否采用四部分类,将朝鲜书目分为两类讨论,以突出朝鲜书目著录诗文评作品的特别之处。

(一)依四部分类的朝鲜书目

1.将诗文评之作置于子部说家的普遍性

与中国书目的基本情况迥然有别,现存朝鲜书目中凡依四部分类者,几乎都将诗文评之作著录于子部说家类,无论王室书目、册版书目还是私家书目均然。

朝鲜书目的这一类例设置始于首分四部的《奎章总目》。该书把诗文评类作品全部置于子部“说家类”,将《岁寒堂诗话》《浩然斋雅谈》《古今诗话》《古今词话》等诗话词话与《世说新语》《容斋随笔》等小说笔记并列。《奎章总目》未为诗文评专设一类,是否由于此类作品数量有限呢?答案显然是否定的:《奎章总目》中天文类和卜筮类都只著录了一部书,可见编者未将诗文评归为一类,并非这类作品不够多所致;而将之与笔记小说杂列于说家,又可看出朝鲜文人并未特别重视其评论诗文的特质,而更强调其“体兼说部”的特点。其后王室书目中,《内阁访书录》仅分经史类、子集类,而将清吴景旭《历代诗话》置于子部;《西序书目签录》与《西序书目草本》均在子部说家类著录多部诗文评作品,其中《西序书目签录》所录均为高丽朝鲜诗话,包括《栎翁稗说》《破闲集》《补闲集》《芝岘(峰)类说》《诗本要标》等;而《西序书目草本》所录除朝鲜诗话外还有《艺苑卮言》《诗法要标》等中国诗格诗话。上述书目足以证明将诗文评置于子部说家类的做法,在朝鲜王室书目中具有普遍性。

朝鲜现存册版目录(指纪录某处藏有哪些书板的目录)中,徐有榘所撰《镂版考》是唯一一部依四部分类者。徐有榘乃《奎章总目》修撰者之一徐浩修之子,此书分类方式与《奎章总目》一脉相承,于经史子集之下共设27个小类,对各书有详细提要。此书子部说家类著录五种著作,其中三种为诗话:李仁老《破闲集》、崔滋《补闲集》、李齐贤《栎翁稗说》。节录三书解题如下:

《破闲集》:杂记诗话而详于事实……高丽一代名辈佳句之至今可征者,多赖是篇及崔滋《补闲集》。

《补闲集》:补辑李仁老之所未收,浮屠儿女之诗句可资谈笑者,亦并收录。

《栎翁稗说》:前后二录,前录纪公私乘牒,后录多诗文评隲。

徐有榘一方面指出诗话多记野史逸闻“可资谈笑”,这是朝鲜诗话的基本特点;另一方面也指出诗话“诗文评隲”的性质,这是这一文体的功能属性。将诗话与杂说之书并列于子部,既由朝鲜诗话偏于闲谈的事实决定,也是徐有榘对诗话一体考量定位的结果。

2.洪奭周《洪氏读书录》:最具学术理念的一部朝鲜书目

朝鲜时代的私家书目较有体系者现存《海东文献总录》《洪氏读书录》《清芬室书目》三种,其中洪奭周(1774—1842)《洪氏读书录》可谓最能反映朝鲜文人目录学意识的一部书目:此书既非藏书目录或访书目录,也非侧重书籍交流和文献保存的史志目录,而是专为指导其弟洪吉周读书而作的推荐书目录,且有精心撰写的小序与解题,因此最能体现朝鲜知识人对读书次序、学术体系及各种书籍重要性的认识,这些无疑是真正属于目录学“门径”的思想。洪奭周有家学渊源,其外祖乃大邱徐氏,他与徐氏父子颇有往来,其诗集《海居斋诗钞》之序乃徐有榘所作,故洪奭周的目录学思想有与徐氏父子相承之处。《洪氏读书录》子部“说家”类小序曰:

说家者亦杂家之流也,或称引古今,或考证经史,固往往儒者之所务。然率涉猎泛滥,取资于谈说而已,不能以成一家言,故曰说家。其类有六:一曰论说,二曰记述,三曰考证,四曰评艺,五曰类事,六曰杂纂。

洪奭周对“说家”类的评价较低,认为乃取资闲谈而不能成一家言的泛泛之论,这也是朝鲜文人对说家的总体定位。“说家”下分六类,其中的“评艺”类是现存朝鲜书目中唯一专为诗文评著作而设的一类,值得重点讨论。此类共著录八部作品,包括中国的《文心雕龙》《诗品》《六一诗话》《续诗话》《韵语阳秋》《艺苑卮言》《诗薮》,和朝鲜的《东人诗话》。可见“评艺”类与《四库总目》中的诗文评类颇为相似,却无诗格类和本事诗之类的著作。更值得注意的是,对于这些作品,作者给予的评价普遍较低:

《文心雕龙》:文章者,学问之精华也,是故以学问为本,以理为主,而气辅之,未有不工者也。规规而求诸章句法度之间,抑末矣。古之君子未尝论文,论文盖自是书始。虽然,亦可谓精且备矣。

《诗品》:诗之于文章,末也。诗品之于诗,又赘也。后世之文士既以诗学为大务,而论诗之书自此始,亦不能不存其梗概云尔。

《东人诗话》:东人之有诗话者盖尠。是书于诗家无甚发明,而征野闻者或取焉。

《文心雕龙》和《诗品》是中国古代最早的两部极具体系性的诗文评著作,在后世虽也偶被批评(如晁公武称刘勰“疏略”),但整体来说颇受重视,如《四库总目》“诗文评类”小序曰:“其勒为一书传于今者,则断自刘勰、锺嵘。勰究文体之源流而评其工拙,嵘第作者之甲乙而溯厥师承。”章学诚更认为二书乃“专门名家”,称赞道:“《文心》体大而虑周,《诗品》思深而意远;盖《文心》笼罩群言,而《诗品》深从六艺溯流别也。”然而洪奭周竟以“末矣”“赘也”形容,可见他对诗文评论之作整体颇为不屑,对拘泥于“章句法度”的行为更是不满。至于他有所称赞的著作,都是因人存书,如称自数十家宋人诗话中选择欧阳修《六一诗话》、司马光《续诗话》著录是“取其人也”,又如评葛立方《韵语阳秋》曰“其论诗也,不主于辞而主于义,是以君子颇取焉”,均可看出他对程朱性理之学的恪守。

此外,洪奭周作为朝鲜唯一一位为诗文评著作专设一类的目录学家,能辩证地看待诗话这一文体。他意识到诗话形式自由且内容不拘,不同诗话中诗文评隲的含量有所不同。例如,他将徐居正《东人诗话》归于“评艺”类,而将成伣《慵斋丛话》、李睟光《芝峰类说》录于“论说”类,显然认为前者相较于后两部书而言属于更为纯粹的论诗之作。《慵斋丛话》解题曰:“其书或记述闻见,或评隲诗文,不名一体,故曰丛话。”《芝峰类说》解题曰:“其记述时事似野史,评隲文章似诗话。”均能综合评价其内容与性质。也正因此,洪奭周认为《慵斋丛话》和《芝峰类说》“皆论说之属,而考证评艺之文亦杂出于其中焉”,辨析较为清晰。

洪奭周所指出的,是诗话一体含义宽窄的概念问题。中国古代对诗话概念的理解,自宋迄清渐有泛化的趋势,如明代徐《徐氏家藏書目》集部设“诗话类”,将锺嵘《诗品》、皎然《杼山诗式》、孟棨《本事诗》与诸多诗话并列,已用“诗话”一词统称各类评诗论文之作;清人林昌彝云“凡涉论诗,即诗话体也”,同样混杂了诗话与其他诸体的界限。正如张伯伟所说,“(论诗)性质上的相通并不等于体制上的相同”,“如果不从体制上着眼,就无法显示出各种批评形式的特点,也就无法进一步探究中外文学批评在更深层次上的异同”。不仅诗话一体与其他批评形式有所不同,不同诗话之间诗文评隲的含量也有待辨别,意识到这一点对于今日从事古代文学批评研究非常重要。

(二)不依四部分类的朝鲜书目

朝鲜也有部分书目的体系与四部分类相差较大而更为灵活,它们著录诗文评的方式各有不同,但均未将其视作专门一类,其中有两点值得注意,提炼如下。

首先,朝鲜存在个别将诗文评与诗文作品归于一类的书目,较有特色者有二。一乃《承华楼书目》,此书虽设经史子集四类,但其后又设有诗类、文类、丛书类、说家类等19类。其中集类均为别集;诗类包括《诗人玉屑》《诗法入门》《修词指南》《清脾录》等诗话诗法类著作和多部诗歌总集;至于说家类,则未见诗文评作品。《承华楼书目》将诗文评与诗歌总集并列而区分于说家类,可见编者意识到诗话与诗歌直接相关,这一分类方式在朝鲜书目中非常罕见。二乃《缉敬堂曝晒书目》,该书分经、史、子、集、书画、试帖、杂著、小说等共12类,其中集部《带经堂诗话》与杂著部《岘傭说诗》《诗学问难》均属诗评之作,至于小说部则未见任何诗文评作品。此书编者将《带经堂诗话》置于集部,与诸多别集、总集并列,这一归类在朝鲜书目中十分特别。但也需注意,这部书目并非采取严格的四部分类,且诗文评作品同时出现于集部与杂著部,又以后者居多,故其将诗文评置于集部的观念并不彻底。

其次,在“说家”“评艺”之外,将诗文评作品归于“杂著述”与“野史类”的书目亦不乏其例。如上文所述《缉敬堂曝晒书目》便将部分诗文评作品置于杂著部,这一分类方式可追溯至金烋(1597—1638)私撰的《海东文献总录》。此乃朝鲜首部解题目录,其“诸家诗文集”类未见任何诗话,仅有释觉月的《诗评》属于诗文评类作品,但在“诸家杂著述”类则著录有《破闲集》《续破闲集》《补闲集》《东人诗话》等多部诗话,可见编者对诗话的定位不过是“杂著述”。《海东文献总录》在现存朝鲜书目中时代较早,说明朝鲜文人不甚重视诗话这类作品的观念久已存在。至于将诗文评归于“野史类”的,如李肯翊(1736—1806)所作史志书目《燃藜室记述别集·文艺典故》,该书以介绍中朝间的书籍交流史为目的,共分15类。“文集类”以人为纲,在每位文人名下排列其别集、诗话、选集,如李仁老名下有《银台集》《双明斋》《破闲集》,崔滋名下列《补闲集》《农隐集》,李齐贤名下列《益斋集》《栎翁稗说》,徐居正名下列《四佳亭集》《东文选》等。但在以著录小说、笔记、日记为主的“野史类”,却又出现成伣《慵斋丛话》、南孝温《秋江冷话》、徐居正《东人诗话》、许筠《蛟山诗话》等多部诗话。事实上,凡是书名出现“诗话”二字者,都被作者归入“野史类”,这进一步表明,从目录学的立场出发,在整体的知识系统中,朝鲜文人将诗话类作品理解为闲谈杂说、野史逸闻的观念,具有普遍性。虽然若缩小范围,局限在文学内部或文人圈中来看,他们对诗话也不妨抱有肯定性的评价。

总之,凡依四部分类的朝鲜书目,几乎全将诗文评之作置于子部“说家类”;不依四部分类的,偶有将其置于“杂著述”“野史类”者,但整体对诗文评的定位均不甚高。这相较于中国普遍在集部为诗文评专设一类而言,无疑非常独特。

二、朝鲜书目将诗文评置于子部说家的原因

朝鲜书目将诗文评作品著录于子部说家的原因何在?概括而言,既由朝鲜诗话偏于闲谈逸闻的事实本身决定,也受到清代《浙江采集遗书总录》的影响,是内外因素双重作用的结果。以下分别述之。

(一)朝鲜文人对诗话的定位与对道德文章的追求

章学诚曾将诗话分为“论诗而及事”和“论诗而及辞”两类,中国诗话论事多于论辞,但二者比例还算均衡。诗话虽始于欧阳修“以资闲谈”的《六一诗话》,但在北宋已经呈现出从论事向论辞的过渡,如三部诗话总集《诗话总龟》《苕溪渔隐丛话》《诗人玉屑》的理论性逐步增强,呈现出从存诗到存论、从诙谐到严肃、从闲谈到诗道的变化;而南宋张戒《岁寒堂诗话》、严羽《沧浪诗话》,可称为理论性诗话的代表。相较于此,朝鲜诗话却似乎一直停留在对《六一诗话》等“炉边闲谈”的模仿,论事远多于论辞,且二者比例极度失调,这是朝鲜目录学家所面对的著作现实,这一现实决定了目录学家对诗话的基本定位。以两部朝鲜早期诗话的作者自序为例:

或至于浮屠儿女辈,有一二事可以资于谈笑者,其诗虽不嘉,并录之。

此录也,本以驱除闲闷信笔而为之者,何怪夫其有戏论也。

无论是“资于谈笑”还是“驱除闲闷”,都可见对欧阳修《六一诗话》的继承。朝鲜诗话以谈笑、戏论为开端,且零星出现几部后又有所中断,而后续诗话变化亦不明显,基本仍沿闲谈一路。姜希孟《东人诗话序》乃东人言“诗学”二字之始,他描述朝鲜文学批评的起源曰:

吾东方诗学大盛,作者往往自成一家,备全众体,而评者绝无闻焉。及益斋先生《栎翁稗说》、李大谏《破闲》等编作,而东方诗学精粹得有所考。厥后百余年间,莫有继者,岂非诗学之一大慨也!

朝鲜诗话本以闲谈杂说为主,即便有学者对诗话一体予以反思,也往往是觉得朝鲜文人只录“诗话”远远不够,应进一步增多对“时事”的记录:

我国名为儒者亦非一家,徒知词藻之为文,而不知著书垂范。惟李仁老、崔滋、李齐贤,著《破闲》《补闲》《稗说》等书,然惟录诗话,而不能广记时事,可笑也已。

可知偏于闲谈杂事不仅是朝鲜诗话的基本特点,也是朝鲜文人对此体的文体期待。进一步来说,这种重事不重辞的观念伴随着朝鲜文人对道德学问的追求,是其文道合一观的具体表现。如南九万所云:“余于诗,所谓四声八病者,则诚非所习;若所谓温柔敦厚之教,亦尝略闻之矣。”四声八病可理解为形而下的声律技法,而温柔敦厚则是礼乐文化象征的儒家《诗》教。这种思想用徐居正的话来说,就是“文者贯道之器”:

文者贯道之器,六经之文,非有意于文,而自然配乎道;后世之文,先有意于文,而或未纯乎道。今之学者,诚能心于道,不文于文;本乎经,不规规于诸子;崇雅黜浮,高明正大,则其所以羽翼圣经者,必有其道。

这种文本乎道的思想、重道轻技的倾向,比古代中国更深。既如此,朝鲜文人对诗话不满,将之归于子部说家乃至于解题中严厉斥责,也就在情理之中;甚者有些文人不仅对诗话不满,对作诗这一行为本身就不甚重视。洪奭周说得直白:

夫诗固一艺耳,能之亦可,否之亦可,与其弊精分神而以害吾有用,无宁不能之为愈也。

可见朝鲜文人对道德学问的追求。洪奭周之语并不代表朝鲜文人不重视诗歌创作,也不意味着朝鲜诗歌不讲求技巧,而是意在说明诗歌创作应是君子立身行道、经世致用的途径,单纯的诗歌技艺本身并非创作目的,此点决定了朝鲜书目对诗文评较低的定位与评价。而朝鲜文人的这种观念,与中国古代一部十分特殊的书目《浙江采集遗书总录》(下称《浙江总录》)一拍即合,朝鲜目录学家有意选择袭用此书类例,直接造成将诗文评置于子部说家的普遍现象。

(二)朝鲜书目对《浙江总录》的有意借鉴

1.《浙江总录》在中国古代书目中的特殊性

虽然中国古代书目普遍为诗文评作品在集部设置专类,但也存在将诗话统统著录于子部的特例,较有影响者有三:北宋《宋秘书省续编到四库阙书目》(下称《秘目》)、南宋晁公武《郡斋读书志》和清代《浙江总录》。《秘目》依经史集子排列,集部设文史类,但所录诗文评作品除辛处信《注文心雕龙》、张为《诗人主客图》外,全为诗格和文格;而该书著录的三部诗话(欧阳修《诗话》、司马光《诗话》、刘贡父《诗话》)全部位于子部“小说”类。可见编者认为诗话性质类似小说笔记,与标举诗文范式的诗格有所不同。

成书略晚于《秘目》的《郡斋读书志》有袁本与衢本之分,简单来说,袁本成书较早,衢本是修订后的版本,二本之间互有优劣。在袁本基础上,衢本于集部增设“文说类”,使《文心雕龙》《修文要诀》《本事诗》独立成类,显示出晁公武文学批评意识的增强。不过,袁衢二本均将诗话之作归入子部“小说类”,与《世说新语》《太平广记》等小说笔记并列,且具体解题对诗话的评价也不甚高,如称欧阳修《六一诗话》“戏作此,以资谈笑”,称王直方《归叟诗话》“多以己意有所抑扬,颇失是非之实”等,可见晁氏尚未重视诗话评论诗文的功能。《秘目》与《郡斋读书志》是中国古代现存最早的两部收录诗话的书目,彼时诗话一体刚刚诞生。二书将诗话全部置于子部小说类,说明此体本与小说有相近之处,这也是《四库总目》称诗话“体兼说部”的原因。但这一分类方式只短暂出现:此后直到清代,几乎所有书目都将诗话纳入集部,鲜有的例外可能就是《浙江总录》。

《浙江总录》是乾隆年间编纂《四库全书》的过程中浙江省奉旨采集遗书的提要目录,故其成书略早于《四库总目》。该书分十一集,以第一至十次进呈书目编成甲至癸十集,十一、十二次补编为闰集。此书凡例列出了斟酌参考的前代书目,其中便有《郡斋读书志》。在类例设置上,《浙江总录》依经史子集为次,子部有“说家类”,下分“总类”“文格诗话”“金石书画”“小说”四小类,其中“文格诗话”部分著录有文格(如宋陈骙《文则》)、文话(宋王铚《王公四六话》)、诗格(明梁桥《冰川诗式》)、诗话(宋阮阅《诗话总龟》)等大量评诗论文之作。至于该书集部,则未见任何诗文评类作品。可见,相较于前举二书而言,《浙江总录》的类例更为特别:它不仅把诗话类,而且把诗文评其他各类著作,全部置于子部说家类,这在中国古代书目中可谓绝无仅有。同时,虽然含义相近,但《浙江总录》“说家类”这一名称删掉了“小说类”或“小说家类”中的“小”字,在古代书目中同样独一无二,而此点对于判断其与朝鲜书目的联系非常关键。

《浙江总录》在中国古典目录学中的特殊性颇值得讨论。它一改四部分类诞生以来把诗文评著作置于集部的普遍做法,将各种评诗论文之作全部挪至子部说家类,此举蕴含对诗文评价值和定位的重新考量。尽管此书编者并未明确表述设置这一类例的原因,但我们仍可进行一定推测。就四部分类而言,子部的地位整体高于集部,但这并不意味着子部的所有分支均是如此。子部的小说家类多是稗官野史乃至异闻传说,班固所谓“街谈巷语,道听途说者之所造也”,并称“诸子十家,其可观者九家而已”,将小说家视为不入流者,这决定了后世对小说家的基本定位。正如章学诚所云:“诸子一变而为文集之论议,再变而为说部之札记。”章学诚撰,叶瑛校注:《文史通义校注》,第919页。以闲谈杂说为主的子部说家,也许反要劣于文集一等。因此,《浙江总录》将诗文评之作置于子部说家,应该是包含不甚重视的态度的,即便不说是出于贬低。当然,这一设置究竟是出于浙江学者的精心考虑还是无意为之,已难以揣测。但恰恰是这部《浙江总录》对诗文评的特殊定位,由于符合朝鲜诗话的基本特点,被朝鲜目录学家有意择取并代代沿袭,形成了朝鲜书目中的普遍现象。

2.朝鲜书目借鉴《浙江总录》的具体表现

学界公认朝鲜目录学的成熟直接源于对《四库总目》的借鉴,这确实是事实。《奎章总目》的编者徐浩修于正祖十四年(1790)出使清朝,其《燕行记》记录与纪昀的初次见面曰:“纪尚书……晓岚,以博雅有盛名,编纂《四库全书》。”认为此乃纪昀最有代表性的贡献,后续二人又就《四库全书》多次交谈。《奎章总目》的具体解题也不乏对《四库总目》的采用,仅就诗文评作品而言,《岁寒堂诗话》《浩然斋雅谈》的解题便是因袭《四库总目》而来。但在《四库总目》的影响之外,朝鲜书目尚存在对《浙江总录》的大量借鉴,而此点与朝鲜书目对诗文评作品的归类方式直接相关,故本文着重论述此点。

朝鲜书目对《浙江总录》的借鉴是多方位的。《奎章总目》凡例认为“凡古今目录之家,体裁有三”:总纪古今之图书者、通纪一代之图书者和但纪一方一家之图书者;其中对第三类的举例,便有《浙江总录》一书。且该书目也直接被《奎章总目》著录:《奎章总目》史部“总目类”仅有《直斋书录解题》、《浙江书目》(即《浙江总录》)、《四库全书简明目录》三部书目,均附解题,其中对《浙江总录》进行了客观的评价:

详其卷帙,叙其撰人,述其大旨,又或略举序文跋语,而遇有希罕之本,别载某氏所藏云。

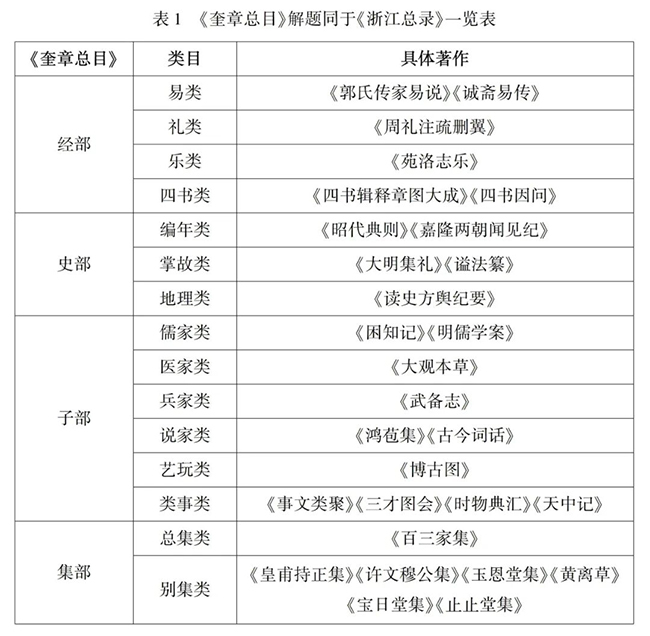

由于对《浙江总录》评价较高,在具体解题时,《奎章总目》也就对其有大量沿袭,诗文评之作中,像《古今词话》一书,《奎章总目》解题为:“清吴江沈雄、休宁江尚质同辑,分词品、词评、词辨,凡三门。”完全沿用《浙江总录》,只将原本之“国朝”二字改成“清”而已,这与并未提及编者江尚质的《四库总目》就有所不同。笔者比对发现,至少有15类29种著作(详见表1),《奎章总目》的解题同于《浙江总录》或为其节抄,而均不同于《四库总目》(部分属《四库》未收书)。

由表1可知《奎章总目》对《浙江总录》沿袭之多。《奎章总目》之后,徐有榘所撰《镂版考》对《浙江总录》的参考更为明确,其凡例自述曰:

是书分门立纲,亦用四类,而若其宏纲之中,细目条分,则又损益折衷于历代艺文志、陈振孙《书录解题》、锺音《浙江遗书总录》诸书,凡其一类一书之离合进退,未尝不兢兢乎博参而慎取,庶几绎书名、按部位而作者之大指瞭如指掌云。

此处消息大有关键:徐有榘自述在思考此书的“宏纲”“细目”时,有对《浙江总录》的“损益折衷”处,而完全没有提及《四库总目》。由此可以明确,《镂版考》类例设置上,必然存在对《浙江总录》的借鉴。

韩致奫(1765—1814)所撰《海东绎史·艺文志》乃现存唯一依四部分类的朝鲜史志目录。《海东绎史》卷首“引用书目”分“中国书”与“日本书”,中国书中便有《浙江书目》(即《浙江总录》)。而对《浙江总录》的借鉴最为极端之例,当属《内阁访书录》。已有学者指出,此书解题基本是抄录《浙江总录》而来,唯对少数不见于《浙江总录》之书的解题,亦参考《直斋书录解题》《经义考》等其他书目。可见《浙江总录》对朝鲜目录学的影响之深。

如上所述,朝鲜文人对《浙江总录》的评价较高,编写书目时于凡例与具体解题对其都多有借鉴。《浙江总录》作为一部清代的地方采集目录,在中国的影响并不大,也未获得较高评价,但它经过异域目录学家的采用,在朝鲜书目中延续了其生命力,焕发出新的光彩,前所论述的将诗文评之作归于子部说家的类例设置,即为富有特色的表现之一。考虑到这一分类方式与“说家”一词在中国目录中的特殊性,以及徐浩修、徐有榘等早期朝鲜目录学家对《浙江总录》的肯定与参考,特别是《镂版考》凡例中的自述,我们可以肯定朝鲜书目的这一类例直接源自对《浙江总录》的借鉴,且得到了此后目录学家的不断继承。

需要注意的是,朝鲜目录学家对《直斋书录解题》《四库总目》等其他中国书目同样相当了解并多有吸收,其在编撰书目时并非对某一中国书目机械挪用,而是针对朝鲜的学术情况予以选择性地借鉴,同时亦有自出机杼之处。朝鲜书目著录诗文评著作时,不取中国古代书目于集部设专类的一般类例,唯独选用《浙江总录》置于子部“说家类”的独特分类方式,不仅与朝鲜诗话重事轻辞的特点相匹配,更体现出对诗文评著作不甚重视的态度。《浙江总录》尚于子部“说家类”下设“文格诗话”,而朝鲜书目除《洪氏读书录》外,鲜为诗文评专设一类,只是将其与小说笔记杂列,这就进一步消解了诗文评的独特性,展现出朝鲜文人对诗文评之作的轻视。可见,书目类例可以体现学术观念,观念首先是事实的反映,同时可在不同区域之间以书籍与人为媒介展开交流,而即便交流过程中某一方产生的影响更加强烈,具体如何被选择依然是接受方主观能动性的结果。

三、并于诗文:日本古代书目中的诗文评

与中国、朝鲜书目相比,日本书目鲜少采取四部分类,而表现出更为纷繁复杂的面貌。其中,王室书目、私家书目、书林出版书目和部分读书指导目录,与“诗文评的定位”这一话题较为相关;江户时期大量出现的中国学入门书,具有读书指导性质,也多有对诗文评作品的涉及。

(一)日本书目中诗文评的位置

除时代较早的《日本国见在书目录》之外,日本书目普遍将诗文评之作杂列于诗文作品之间,此乃日本书目有别于朝鲜与中国书目的特异之处。

藤原佐世《日本国见在书目录》是日本现存最古老的书目,成书时间相当于唐昭宗时期,凡40类,虽未题以经史子集之名,排列顺序实依四部。其中,经部末尾“小学家”收录《诗品》和《四声指归》《笔札华梁》《文笔式》等三十多种诗格,又有《注诗品》一书被著录于子部“杂家”,而《文心雕龙》则重见于“杂家”和集部“总集家”。由这一书目可得出两点认识:其一,当时日本诗格类作品众多且被尊为轨范法式。诗格被列于小学家,意味着其与字书、韵书一样是需被遵守的轨范,而将之附于经部也赋予了较高的地位。反观中国,在“规范诗学”的唐代虽有大量诗格,但多被视为指导初学和应举的工具,不甚受重视,以至藤原佐世著录的初盛唐诗格在后世中国大都亡佚。中国书目中,著录唐代诗格最多的应是陈振孙《直斋书录解题》,但所录亦不超过二十种,且对诗格类作品持批评态度:“凡世所传诗格,大率相似。余尝书其末曰:‘论诗而若此,岂复有诗矣。唐末诗格污下,其一时名人著论传后乃尔,欲求高尚,岂可得哉?’”至于中国古代其他书目,则鲜少著录唐代诗格。至于朝鲜,诗格之作几乎从未流行。可见日本文人对诗格重视程度之高。其二,藤原佐世意识到《诗品》和《文心雕龙》与诗格类作品有所不同。二书均被重复著录,或许是编者一时疏忽所致,但也可能是归类时有所踌躇,对它们的定位比较模糊的体现。《日本国见在书目录》之后,日本著录《文心雕龙》和《诗品》的书目很少,直到江户时代始有学者明确指出这两部书对诗文创作的重要性(说详下文)。

但《日本国见在书目录》将诗格置于“小学家”的做法,后世书目少有沿袭,而是多将诗格、诗话与诗文作品混杂排列,无论私家书目还是书林出版书目均然。私家书目中,兰陵山人编、1782年刊的《掌中目录》,首四类为经籍、史类、子类、诗文类,略近四部,诗文类著录《文章缘起》《东人诗话》《冰川诗式》《诗法指南》等多部诗文评作品,将诗格、诗话视为与诗文密切相关之作。又如1802年刊的《群书一览》是尾崎雅嘉对平生寓目书籍的记录,不依四部,共分34类,其中诗文类以总集别集为主,但也著录有《文镜秘府论》、林春信《史馆茗话》和江村绶《日本诗史》三部诗格诗话。

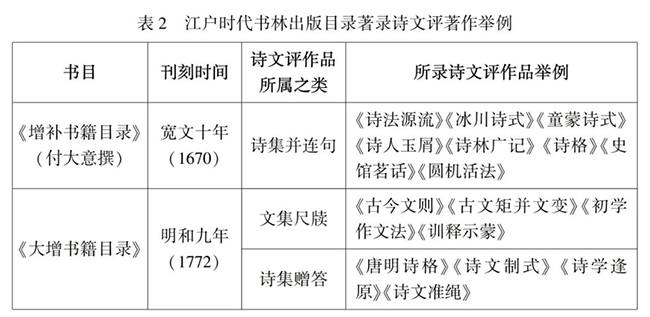

所谓书林出版目录,指私家出版商出于经销目的宣传自家书籍的营业目录,大量出现于江户时代庆长年间以下。它们普遍著录有大量诗格诗话,早期以中国书籍为多,后渐以日本书籍为多。表2以其中两部为例:

表2可见书林出版目录中诗文评作品之丰富。江户书肆既多刊刻诗话诗格,说明这些作品在当时颇为畅销;将之与诗集作品并列一类,可见时人认为它们与诗歌创作密切相关。

值得注意的是,日本书目亦存在将诗话作品分属两类者。幸岛宗意编、1702年刊的《倭版书籍考》卷七为“诗文尺牍之部”,在别集、总集之间列有多部诗文评:既有《诗人玉屑》《诗林广记》《冰川诗式》《诗薮》四部在《四库总目》中属于诗文评类的作品,也有在中国亡佚已久的合诗格、诗话、诗选为一体的《联珠诗格》,又有《文镜秘府论》、贝原笃信《初学诗法》、虑庵春洞《童蒙诗式》等日本诗格,还有朝鲜的《东人诗话》,数量和种类都很丰富。但在卷六“诸子百家之部”又著录有日人黄檗高泉《山堂清话》,且解题曰“诗话杂说之著也”。可见同样是诗话作品,或被置于诸子百家之部,或被置于诗文尺牍之部,而划分标准在于诗话“杂说”比例的高低,这与第一节所讨论的朝鲜书目《洪氏读书录》相似:都意识到不同诗话中诗文评隲含量的不同并在分类时进行区分。

日本书目普遍将诗话诗格混编于诗文集之间,但也存在少许书目,虽未为诗文评著作专设一类,但有意将诗文作品与诗文评著作区分排列、不相杂次。如文政三年(1820)庆元堂刊松泽老泉编《汇刻书目外集》,此书按四部分类,集部大致依“楚辞类”“别集类”“总集类”“诗文评类”“词曲类”之序排列,著录有《渔隐丛话》《诗林广记》《随园诗话》《诗触》《诗薮》五部诗话与《词学全书》《词科掌录》两部词话。类似的又有成书稍晚的《佐伯献书目录》,于集部之末著录有《文心雕龙训故》《诗薮》《历代诗话》等16部诗文评作品,同样与总集、别集等区分排列。这类书目虽未专设诗文评之类,但对诗文评作品与诗文集有所区分,可见编者对评诗论文之作有较为清晰的认识,故于编次时有所体现。

那么,古代日本有没有为诗文评作品专设一类的书目呢?笔者寓目所及仅有《国朝书目》与《林家书目》两部。藤井贞干编、宽政三年(1791)刊的《国朝书目》与诗文相关者共有三类:“诗集”(下分“总集”“斗诗”“诗歌”)、“诗文别集”与“诗文杂书”。其中“诗文杂书”类共五部:《文镜秘府论》《文章指南》《作文大体》《文笔要钞》《本朝诗杂例》,全为诗文评著作,且均属诗格或文格。“诗文杂书”也就是杂书诗文,既对这些作品所讨论的对象(诗文)进行了限定,也指出了这些著作的杂说性质,不过“杂书”二字有泛泛而论之义,对这类作品似未给予较高评价,但为诗文评专门设类,说明编者显然认识到了这类作品的特殊性,而这五部作品也进一步印证日本诗文评中诗格的比例之高。《林家书目》乃写本,成书于文政四年(1821),全书共十册,总体分“赐书”“经史子集”“和书”“韩书”“家著”“别书”几大部分,其中按四部分类的都是汉籍,每部各一册,是书目的主体。集部下分“别集类”“总集类”“文史类”,“文史类”包含《文心雕龙》《本事诗》《冰川诗式》《诗话总龟》《文则》《文式》《联珠诗格》《带经堂诗话》等多部诗文评著作,同时又著录有《史通注》与《史通通释》。此书不仅为诗文评专门设类,且包含《文心雕龙》《本事诗》与多种诗格、文格、诗话类作品,体现出对评诗论文之作的清晰判断,在日本书目中可谓罕见。而将《史通》置于其间,与《直斋书录解题》等中国书目“文史类”的类例设置遥相呼应,说明编者尚未将诗文评与史评类区分开来,这也许是受到相关中国书目的影响。但无论如何,作为日本少有的为诗文评作品设类的书目,《国朝书目》与《林家书目》体现出较强的文学批评意识,这在日本书目中非常特别。

(二)日本文人对诗技之作的偏爱及其原因

由日本书目著录诗文评的情况可得出两点认识:其一,就种类与数量来说,诗格是日本最流行的一类诗文评著作,相较之下诗话则备受冷落。其二,就观念来说,无论是与诗集文集并列,还是特设“诗文杂书”,日本书目对于诗文评的定位没有太大区别,就是将此类作品当作指导诗文创作的工具。

日本书目多无小序或解题,故从书目本身不易窥探目录学家的深层观念,但由书目得出的上述结论,可被其他文献进一步证实。江户时期大量出现的中国学入门书,是日本学者为子弟开列的汉籍研究入门指导和阅读清单,略近于读书推荐目录,其中多有对诗文评之作的介绍。像清水宜稻的《自迩斋学话》有“诗”一类,列有《诗语碎金》《诗学小成》《诗法授幼钞》《圆机活法》等诸多诗格类著作,且称需要“熟读”。这些诗格具有小学化的特点,无疑与入门书为童蒙所设有关,便于初学者学习汉诗创作。又如林述斋《初学课业次第》分经史子集四部,集部列出《沧浪诗话》《诗人玉屑》《怀麓堂诗话》《渔洋诗话》四部中国诗话,总结曰“诗话类,亦共若干”,并称如能“熟读”将大有裨益。四部书都是中国古代典型的诗艺类诗话,可见日本文人对诗论诗法的偏尚。

也许是出于对诗艺的喜爱,江户时代文人意识到《文心雕龙》和《诗品》对文学创作的指导作用。如林东溟《诸体诗则》专辟“书品”一栏,分类列举中日应读之书,其中“古今诗话宜玩者”列有《文心雕龙》《诗品》《三家诗话》《艺苑卮言》和《诗薮》;《三家诗话》即严羽《沧浪诗话》、徐祯卿《谈艺录》和王世懋《艺圃撷余》,故所举书目实有七部。林东溟这里所用“诗话”一词即为诗文评之义,七部著作都有很强的理论性,体现出对诗歌评论的艺术追求。

与对诗艺诗技之作的偏爱相反,对闲谈杂说类诗话的批评在日本甚至成为一种风气。如江户儒者芥川丹丘曰:“古今诗话,惟严仪卿《沧浪诗话》断千古公案……其他欧阳公《六一诗话》、司马温公《诗话》之类,率皆资一时谈柄耳。于诗学实没干涉,初学略之而可也。”而古贺侗庵《非诗话》专门批评中国诗话,是古代东亚唯一一部批评诗话的专书。该书认为“唐宋而降,诗话为著书之一体,殆与经史子集对峙”,然而“唐人不著诗话而诗盛,宋人好作诗话而诗熄”。《非诗话》采取广义的诗话观念,也批评了部分宋元以降的诗格,但显然对闲谈之作最为不满。不过他虽对诗话一体深恶痛绝,也还是让步说“诗话中惟锺嵘《诗品》、严沧浪《诗话》、李西涯《怀麓堂诗话》、徐昌谷《谈艺录》可以供消闲之具”,可见比较重视诗歌理论。《非诗话》之外,他又撰有读书指导书目《读书矩》,其子为之作序云:

书有本末有醇驳,入不得其门乃终身惑焉。故先君设此矩,以便于生徒先后缓急之序秩。

此书分入门、上堂、入室之学三类,有由浅入深、循序渐进之义。入室一类列有《文心雕龙》和《三家诗话》,属古贺侗庵心中少有的值得一读的诗文评著作。《三家诗话》中有两部与《非诗话》略有肯定者重合,可进一步印证他对诗格诗艺的重视。

日本文人对诗格类作品的偏爱渊源有自。在汉诗创作流行之前,日本和歌学已蔚为兴盛,奈良时代便产生了《歌经标式》这部讨论歌病、歌体等问题的和歌学著作。平安时代前期,空海入唐,搜集大量唐人诗格编成《文镜秘府论》,此乃日本第一部诗文评专书,其诗格汇编为主的性质,不仅适应于日本歌学传统,也决定了此后日本诗文评发展的诗格化方向。日本文人赋予吟诗作赋以很高的审美性,认为诗文创作不仅独立于经学传统,甚至本身就是学问的根基:

夫学问之道,作文为先。若只诵经书,不习诗赋,则所谓“书厨子”,而如无益矣。辨四声,详其义,嘲风月,味其理,莫不起自此焉。

诗文创作既被如此重视,在论诗时日本文人也更为关注诗歌本身。如江村北海《日本诗史凡例》称:“是编论诗以及人,非传人以及诗。”便与洪奭周等朝鲜文人因人存书的思想不同。具体到对“诗话”一词的定义,日本文人也有独到之见。斋藤馨《诗山堂诗话序》云:

有诗而后有诗话,故古所谓诗话者,诗之自话也,非人之话诗也。

相较于对诗话“以人话诗”“以资闲谈”的传统定位,斋藤馨强调诗话具有揭示诗歌自身特点的价值,并予以肯定,体现出与中国和朝鲜不一样的取向。相比于诗歌本事,日本文人更偏爱单纯的评诗论文之作,这也与对诗话一体的定位有关。

在此可举一部特殊的日本诗文评提供反证。江户初期的藤原惺窝专研朱子学,是日本“宋学之祖”,在当时日本文人中显得格格不入。他的文话《文章达德纲领》卷首有朝鲜儒者姜沆所作之序,姜沆对比藤原和其他日本学者道:

(藤原)一切以扩天理、收放心为学问根本……日东学者,阖国唯知有记诵词章之学,未知有圣贤性理存养省察知行合一之学。

姜沆作为朝鲜文人,通过“异域之眼”观看日本,在肯定藤原惺窝的同时批评日本学风,甚至称藤原生于日本,不啻“振发一方之盲聋”;至于藤原此书评诗论文的属性,姜沆在序中几乎全然未提及。姜沆的判断暗含对朝鲜的揄扬,但也映射出当时朝鲜和日本文坛的巨大差异:正因日本诗文评大多只关注“记诵词章”的诗文本身,不像朝鲜文人以道德学问为诗文根柢,他才会在序言中反复强调藤原惺窝对性理之学的重视和精通。这部连接了朝鲜与日本的文话,生动表现出两国文人批评观念的不同。

四、结语

在一般的观念里,古典目录学属于文献学的范畴,是校雠学的一部分。优秀的目录之书不仅能保存古代书籍史料,更是学者们进行学术分类乃至学术批评的阵地。通过考察古代书目著录诗文评作品的类例、小序与解题,可以获知古人对这些作品的具体评价,把握古代文学批评观念,从而使文献资料发挥思想史的价值。在考察范围上,本文关注韩、日二国并将其与中国比较,这不只是因为批评著作和目录之书在古代三国均有存在,更因为三个国家同处于东亚汉文化圈中,具有文字与文化上的相似性和可比性。但也正因彼此的相似,其间的同中之异就更富意味。经过比较可以获知,三国文人批评观念的差异和所偏爱的不同诗文评种类;而对三国文艺思想的整体把握,自然也有助于对不同文学创作和具体批评的更好理解。

总之,本文是以目录学为基础、以东亚汉文化圈为方法,探究中日韩三国古代文学批评观念的尝试之作。希望能为东亚文学批评史的比较研究,提供一份具体的案例。

【作者简介】成亚男,南京大学文学院博士研究生。研究方向:中国古代文学批评、域外汉籍。

本文发表于《文献》2025年第4期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|