内容摘要:越南汉喃研究院藏《胡尚书家礼》《寿梅家礼》《文公家礼存真》等文献援引包括明万历建阳书坊托名本《文公家礼》在内的不少中国稀见甚至亡佚的礼书。这些礼书在东亚汉文化圈的传播,不仅建构了“威仪共秉姬家礼,学问同尊孔氏书”的礼仪文明共同体,铺陈东亚汉文化交流独有的“书籍之路”,更从“异域之眼”的视角为阐释中华礼仪文明在东亚的践行贡献典籍智慧。明万历二十七年(1599)闽书林自新斋余明吾刻《重刻申阁老校正朱文公家礼正衡》这部托名礼书在朝鲜、日本与越南的传衍,反映了明代家礼学在“东亚化”过程中的普遍性认同与差异化表达。

关键词:汉喃家礼文献 《重刻申阁老校正朱文公家礼正衡》 “书籍之路” 建阳书坊

引 言

越南阮朝知识人杜辉琬(1815—1882)在其所著《文公家礼存真》序中对明代家礼学有如此评价:“《文公家礼》,自有正本,其于丧祭之礼,简而易行,辞不待赞也。有明杨升庵、申阁老加之以诠注,衍之以仪节,画蛇添足,寝失其真,如成服之文、题主之节,至有说不去处。”“杨升庵”与“申阁老”即状元杨慎与宰辅申时行,所谓“加之以诠注,衍之以仪节”,原指丘濬以五卷本《家礼》作为底本,增注仪节所成的八卷本《家礼仪节》。《家礼仪节》无论是书写、刊刻还是颁行,处处可见官方的影子,对明清地方社会礼俗的沿革具有不世之功。但在丘濬“正本”之外,明代建阳书坊基于营利目的,假托“状元”“尚书”“首辅”“翰林”之名炮制出一批《文公家礼》,这些书籍由于未加精校,鲁鱼亥豕,出现“画蛇添足,寝失其真”的现象。

但奇怪的是,作为19世纪中期杰出的礼学家,杜辉琬对明清《家礼》的增订情况应当较为熟悉杜辉琬在序言中指出,“余昔年游宦……唯读礼耳。乃取礼经及古今《家礼》诸书,朝夕探讨,然后知《文公家礼》都从《仪礼》《(礼)记》中来。而诸家之得失异同,灼然无不悉见”。可知杜辉琬对于明清家礼书应当非常了解。但遍观其著所引《文公家礼仪节》内容,全系杨慎序刊本,而未提及丘濬编本,这或许是因为前者为坊刻,在东亚民间社会极为流行,而后者为官刻,普及力不如前者。杜辉琬或许并未见到丘本,抑或认为丘本谬误较少,不在讨论之列。,但他并未在序言中提及作为“正本”的丘濬《家礼仪节》,而是强调“杨升庵、申阁老加之以诠注”,且指出经过“诠注”与“仪节”的版本竟“有说不去处”。这说明两点:第一,明中晚期确实存在假“成都杨慎”“申阁老”之名“诠注”与“仪节”的刊本——《文公家礼仪节》与《重刻申阁老校正朱文公家礼正衡》,且为越南儒家知识人大量使用;第二,作为“正本”的丘濬《家礼仪节》亦曾传入越南,只是当时知识人缺乏文献辨伪意识,无法对“正本”与“托名本”作源流勘辨,以致在接受“杨本”“申本”时放大其中谬误而忽视“丘本”注解之功。

托名本《家礼》虽受越南知识人诟病,却无法掩盖它成为奠定越南礼学文献基础这一客观事实。建阳书坊刊印的《重刻申阁老校正朱文公家礼正衡》分别传至朝鲜、日本与越南等国家,尤其在传入越南后成为影响后黎朝与阮朝儒教丧葬礼的重要中国礼书。本文将讨论一系列饶有趣味的话题,即这个中国书坊篡改本是如何托名“官本”“正本”书写、刊刻与发售,传入越南后又如何成为知识人认知中国儒礼的基础,以及如何成为仅存于日本的“绝世孤本”的。

一、丘濬“正本”与建阳书坊托名本《文公家礼》

明中晚期商业出版兴盛,官刻《家礼仪节》被出版商大肆篡改,尤其是建阳书坊炮制出一大批托名高官、状元、名人点评、校注、编辑的异本《文公家礼》,这些“侵权”作品大受市场追捧,甚至远销海外,流入朝鲜、日本与越南。越南丧祭礼以丘濬《家礼仪节》为基础,但同时又受坊刻托名本《文公家礼》的影响。梳理丘濬《家礼仪节》书写刊刻情况及其与托名本《文公家礼》的关系,是准确认识东亚家礼学的前提。

(一)丘濬《家礼仪节》的书写与刊行

成化五年(1469)丘濬为母丁忧,于琼州居丧期间(1470—1473)读礼并整理朱熹《家礼》。因其书礼文深奥,不便于士庶讲习;加之“近世民情浮薄,昏娶之际,往往论财。羔酒之外,索取银钱,谓之财礼。乃至民间聘定动逾数年而不能备数,以致昏姻失时者,往往有之”,佛道丧葬仪轨也趁机向民间浸染,以至于“吾礼之柄,遂为异教所窃弄而不自觉”。朝廷大力推行“礼下庶人”国策以纠正之,丘濬遂将《家礼》本注增入仪节,改五卷为八——此即丘濬正本《家礼仪节》。书写大致采用“补”“调”“改”等方法,“补”即增补家礼内容,“调”即调整家礼条目的次序,“改”即变通家礼制度,易以浅近之言。丘濬所采用的底本是宋刻五卷本,同时参考了杨复附注、刘垓孙增注、刘璋补注以及明初《性理大全》本《家礼》和《大明集礼》《孝慈录》等书的内容。为明确把儒礼与异教的对立由观念“下沉”至生活行动,以求通过外在仪节来重新规范社会实践,丘濬为本注增加大量的仪节与插画,并附上“余注”和“考证”。即将本注中属于仪节的部分附于本文之下,但将文字加以简化;将本注中属于规制说明的部分附于每卷后,同时另附礼经与宋儒礼说。

宋本《家礼》五卷附录一卷的编排次序为:卷一通礼、卷二冠礼、卷三婚礼、卷四丧礼、卷五祭礼以及家礼附录。门人杨复、刘垓孙为五卷本作纂图集注时将原书丧礼一卷析为五,祭礼一卷析为二,于每卷间补入杨复附注与刘垓孙增注。丘濬加入仪节后将全书编排为八卷,即卷一通礼、卷二冠礼、卷三昏礼、卷四至六丧礼、卷七祭礼、卷八杂仪。其中卷四至六被丘濬拆分成丧礼、丧葬、丧虞三个部分。此外,其卷八除“司马氏居家杂仪”“居丧(乡)杂仪”“丧礼书疏”外,其余均为丘濬新增内容,这些增补以朱熹原著扩充文本内涵,既尊重原著的原创性,又确保仪式更加生动可行。

八卷本《家礼仪节》在丘濬生前即获刊刻。成化十年(1474)即丘濬丁忧期满后刊于广州与北京国子监,六年后被福建佥都御史余谅再刻于建阳。但今均已不存。不过可从其重刻本即正德十三年(1518)直隶常州府刊本窥探原本面貌。由于“缙绅士夫时有见者,至于乡村黎庶之家,获见亦鲜”,为了在地方大力推行庶民礼,故在余谅刻本之后还被多次翻刻,刊行于明代的刻本至少有:

1.弘治三年(1490)顺德知县吴廷举刊本。有吴廷举与丘濬门人韦斌跋,台北汉学研究中心藏残本四卷(卷一至四)六册。该刊本于嘉靖十八年(1539)由御史王德溢在广东主持重修,在韦斌与吴廷举跋文后增加了东莞县儒学训导左承裕后序文,哈佛大学汉和图书馆与台北汉学研究中心藏有足本。

2.正德十二年(1517)应天直隶太平府刊本。八行十六字,粗黑口,四周双边。有正德十二年夏四月丙子朔赵维藩跋。

3.正德十三年(1518)常州府据建阳书肆本重刊本。该书卷八的书坊记在庚子刊记之后增加了“正德戊寅孟秋吉日直隶常州府重刊”一句。

4.嘉靖元年至五年(1522—1526)胡尧元广西校刊本。卷端题“琼山丘濬辑,后学胡尧元校刊”,为广西布政使司右参政胡尧元(?—1526)于任上刊刻。引用书目末页左下角有墨围半行,应是未刻之刊记。

5.嘉靖三十六年(1557)提学副使刘起宗楚刻本。加拿大不列颠哥伦比亚大学亚洲图书馆藏本。

6.嘉靖三十九年至隆庆二年(1560—1568)四川提学佥事姜宝蜀刻本。姜宝《刻家礼仪节序》云:“予奉命督学以来,惧无以称塞其教士之责任,而知礼之在蜀中者,尤不可以已也,于是求文庄公丘氏所辑子朱子《家礼仪节》,梓行于学宫。”

7.万历三十六年(1608)常州府推官钱时据正德戊寅本重刊。八行十六字,有周孔教、方大镇、钱时、杨廷筠四序。日本内阁文库藏本。

8.万历年间钱时刊本。与刊本7不同的是,该书九行二十字,且在四序之外还增加了杜承式序。日本关西大学综合图书馆藏本。

9.万历三十七年(1609)杨廷筠修订、钱时刊本。版式几乎与刊本3同,但该书卷首朱熹“文公家礼序”仅有标题而无内容。日本京都大学图书馆藏本。

10.万历年间陕西官刻本。题“后学丘濬辑,毕懋康订,佘自强校”,书口下有刻工吕尚仁、赵本立、吴守伦、袁计芳、范时泰等人名。卷首版心下端镌“南京赵本立刻”,按,赵本立为明万历间刻工。因书中有陕西按察司检校钱时之名,且该书行款版式又与刊本7同,推测为毕懋康、佘自强在陕西巡抚任上以刊本7为底本翻刻。东京大学东洋文化研究所藏本。

11.万历四十年(1612)刊本。《中国古籍善本书目》著录。

12.万历四十六年(1618)何士晋常州刊本。此本系据刊本7重刻,据屈万里介绍,“卷前有万历四十六年何士晋序,卷内题‘后学丘濬辑,何士晋订。’卷末题‘常州府儒士□□□(人名残缺)书。’乃何氏刊于常州者也。按:万历戊申(三十六年)常州府推官钱时曾刊是书。此本亦刻于常州,后于钱本者仅十年。其行款板式字体,大致相同,知此本乃据钱本覆刻者”。

以上刊本多由官方出资刊印、校刻精审,又有督察院御史、巡抚、提学副使、兵备按察使、布政司参政、盐政、推官、知县等一大批官员为之序跋、校勘,意在将丘氏礼学推向州府县各地,匡正礼教风俗,“欲其陶镕渐染,洗相沿之陋习,回太古之淳风”,故此类刊本大体保持了丘濬“正本”的原貌。

与“正本”形成鲜明对比的是,明中后期的书坊基于营利目的大肆篡改丘书内容,“坊贾好假借魁元之名以傲俗,此风建贾尤甚”。而篡改署名(即只署朱熹编著,不署丘濬辑),至少出现过杨慎、罗万化、申时行、翁正春、陈仁锡等辑(校、编)的版本。

(二)日藏建阳书坊托名本《文公家礼》

杜辉琬所说的“申阁老校正”即明万历二十七年闽书林自新斋余明吾刻本,全称《重刻申阁老校正朱文公家礼正衡》。所谓“正衡”即温陵杨九经所云“晦庵忱欲以孝其亲者衡天下万世之孝,意念深矣”。此书乃是托名,虽署“申阁老”校正,但书由彭滨校补,与申时行并无关系,只是将丘濬之名篡改成申时行。笔者眼见所及,托名状元、高官校正的《家礼》版本如下:

刊本1《新刻朱文公先生考正家礼通行》,日本内阁文库藏本(索书号:274-0089)。八卷四册,半叶九行,行二十一字,四周双边,白口,顺向黑鱼尾。卷一、卷三、卷五第二、三行题“礼部尚书康洲罗万化校/著”“书林继华郑氏梓”,卷八第二、三行题“礼部尚书康洲罗万化校/著”“书林闽泉陈景滔梓”。各卷书名皆不同,如卷一为“新刻朱文公先生考正家礼通行”,卷三、四为“新刻仪礼部罗先生考正家礼约行”,卷五为“新刊刻礼部罗先生考证家礼通行”,卷六为“新刊刻礼部罗先生考证家礼约行”,卷二、七、八为“新刻仪礼部罗先生考正家礼通行”,其粗制滥造程度可见一斑,似乎不应出自堂堂礼部尚书之手。莲座荷盖牌记题“万历新春之吉郑氏宗文堂继华梓”,郑继华为万历年间宗文堂著名刻书家。万历年间诸多建本书的牌记都喜用“万历新春”“万历新岁”。所谓“万历新春”并非万历元年或者万历初年,而应是万历某年的春节,故而无从通过刊记确定确切刊刻年份。本书虽托名罗万化(1536—1594)校,若确在其任礼部尚书期间刊印,则刊刻时间应晚于万历二十年(1592)。

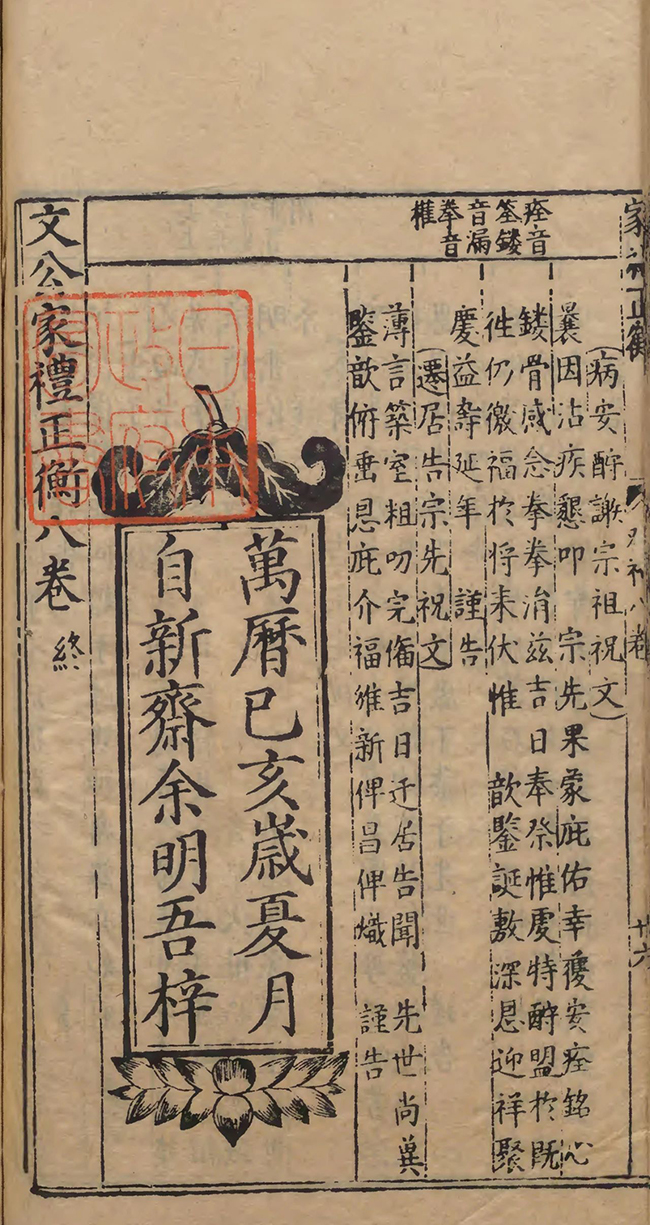

刊本2《重刻申阁老校正朱文公家礼正衡》,日本内阁文库藏本(索书号:经013-0007)。八卷两册,每叶分上下两栏,上栏为校语,下栏半叶九行,行二十字,四周双边,白口,上黑鱼尾。日本国立公文书馆内阁文库将其著录为“明周应期编、明彭滨校补”,误。周应期(1586—1664)字克昌,一字际五,万历年间进士,历任福建兵备海道、江西布政使、江西按察司、山东右布政使、都察院右副都御史。此书万历己亥(1599)刊刻时周应期仅十三岁,故与之无关,尽管在崇祯十年(1637)他确实编印了一部名为《家礼正衡》的礼书(即下文所言刊本6)。卷末莲座荷盖牌记题“万历己亥岁夏月自新斋余明吾梓”(见图1)。自新斋乃是活跃在嘉靖、隆庆、万历间的著名书肆,其刻书活动约在嘉靖十二年(1533)至天启七年(1627)间。余氏家族经营书肆者达数十人,余明吾应是自新斋晚期的主人。

图1

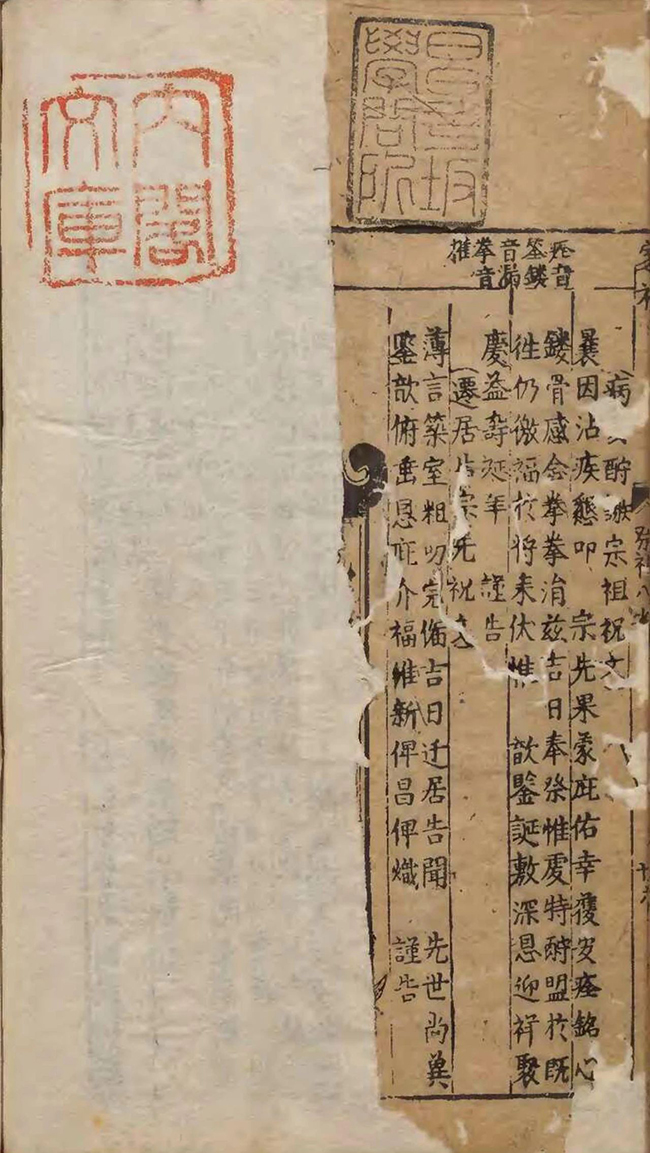

刊本3《重刻申阁老校正朱文公家礼》,日本内阁文库藏本(索书号:274-0097)。八卷两册,每叶分上下两栏,上栏为校语,下栏半叶九行,行二十字,四周双边,白口,上黑鱼尾。内封题“书林三槐堂梓”,卷一与卷五第二、三行题“闽武夷海东彭滨校补”“闽书林聪我黄启胜梓行”,可知该书由两大出版商合作刊行。卷末莲座荷盖牌记(见图2)虽被撕去,但从牌记右上端残存的荷盖与右下端的莲座可知,其与刊本2用同一类型的牌记。尽管刊年信息丢失,但有学者据两书的异文与印刷清晰度推断,刊本3当据刊本2覆刻。

图2

刊本4《重刻丘阁老校正朱文公家礼宗》,日本东京大学东洋文化研究所藏本(索书号:仁井田-史-N2198)。四卷两册,半叶十行,行二十二字,四周单边,白口,上黑鱼尾。每卷第二、三行题“阁老琼山丘氏校正”“书林午山熊氏梓行”。熊氏是建阳刻书史上影响力仅次于余氏的大家族。午山熊氏即熊秉宏,为万历建阳崇化书林刻书家,系著名刻书家熊宗立六世孙。万历之后建阳书坊出现的题为“家礼/家礼宗”的刊本均为熊秉宏所刻。此书虽题“丘氏校正”,但却删除、调整了丘濬书的通考、余注,并加入各种未经考证的祝文仪节。书中印刷错误比比皆是,如开篇“文公家礼宗仪节序”用的是成化本原序,但序文又不署丘名,且内容到“必能家行而人习之也”一句就戛然而止。

刊本5《重镌徽郡官板翁太史补选文公家礼》,上海图书馆藏本(索书号:28258-63)。八卷六册,半叶九行,行二十一字,四周双边,白口,双顺鱼尾。内封虽题“官板大字”,但并非官刻。序文题“文公家礼节衡引”,署“温陵王道宾书于西清堂”,与刊本2、3略有出入;其余内容虽称“翰林修撰青阳翁正春补选”,实与刊本2、3、4无异。卷端第五行题“建邑书林秀闽詹张景梓行”。卷八末莲座荷盖牌记题“西清堂梓行”。卷首所题书名“重镌徽郡官板翁太史补选文公家礼”与王道宾序言“余颜其额曰《家礼节衡》”相抵牾。詹氏西清堂又名西清书堂,明后期西清堂主人有詹张景、詹圣琼、詹恩轩等,“秀闽”为詹张景字号。詹张景所刻《京板全像按鉴音释两汉开国中兴传志》牌记刻“万历乙巳冬月”,可知詹张景与刊本2、3、4的出版商都活跃于万历中期。

刊本6《家礼正衡》,日本内阁文库藏本(索书号:274-0096)。八卷两册,半叶八行,行二十字,白口,上黑鱼尾。该刊本在清代已亡佚于中国本土。序文署“崇祯丁丑清和日东嘉周应期题于止止斋中”。周应期子天赐《明州祖墓祭田议》曰:“癸酉王父捐馆舍,家大夫读礼庐居,日思绳厥志,顾襄事未遑也。丁丑甫释吉,忽拜九江之命。”崇祯六年(1633)江西布政使周应期为父丁忧,期间取其父所读《家礼》与“丘文庄所辑《仪节》及宜兴、锡山、晋江诸书互订之”,至十年,该书编纂完成并刊行,周应期于同年任九江兵备。此书别采丘濬正本汇编,其刊刻动机与内容绝非前四种篡乱本可比。

刊本2、3、4、5为八卷本《文公家礼》的“异本”,在序文与正文间有介绍朱熹生平的插图,未见于他本。其中刊本4有插图十一幅,依次为①朱文公像(童子像)、②建州乡贡、③敕赐进士、④授同安主簿、⑤受学李延平、⑥入对便殿、⑦白鹿洞讲学、⑧武夷精舍成、⑨始野服见客、⑩葬祝孺人、朱文公像。刊本2、3、5各有插图十幅,与刊本4相比无图①,而将上述图置于首位,其余各图顺序未变。由于未对《年谱》相关史实做考证,建本所绘朱熹生平图存在诸多常识性错误,如出场顺序混乱,错用年号,年号对应史实张冠李戴等。如刊本4之图①所画的八卦不在沙洲而在平地上,图④朱熹端坐于同安县衙大堂,事实上绍兴二十一年(1151)朱熹虽被授予主簿之职,但只是待次,并未赴任。

以上六种中,刊本6最晚出,为崇祯末刊本,刊本1、2、3、4、5均属万历中期的建本。刊本1称“新刻”,刊本2、3、4、5称“重刻”“重镌”。刊本1用托名罗万化序文;刊本4用丘濬成化甲午年原序,且明确为“阁老琼山丘氏校正”,刊本2、3则用福建刻书家杨九经序文,二书除细微差别外,刊印风格高度一致,其中刊本3的荷叶牌记被撕去,或有刻意之嫌。刊本2、3、4还有一个不同于其他刊本的共同特点,即在“大敛”仪增补的“入棺昭告祝文”中将“兹焉入棺,千祀已矣”一句误印为“兹焉入棺,干犯已矣”。关于这些刊本的源流,有学者指出刊本3、4应为刊本2的后印。综上所述,笔者认为六种刊本的刊行先后顺序即刊本的排列顺序,刊本1或许为刊本2、3、4、5之祖本,所谓“阁老琼山丘氏校正”“彭滨校补”“翁太史补选”均系盗用署“罗万化”的这个版本(抑或这五种伪书还有更早印行的祖本)。

二、建本《文公家礼》在东亚的传衍

建本在嘉万年间常被贴上“偷工减料”“节缩纸板”的标签,读书人甚至谓“建阳诸书,尽可焚也”。就《文公家礼》来看,表现有三:其一,某些刊本纯系书商作伪,错讹颇多,如介绍朱熹生平插图中竟然出现“宋高宗十八年”“宋孝宗五年”这种以帝号代年号有违史实的错误;其二,在万历以后的中国礼书中几乎看不到对这些版本内容的引用;其三,在中国国内稀见,从目前国内馆藏刊本2情况来看,笔者也仅知国家图书馆藏残本三卷以及谢国桢的旧藏本。有意思的是,托名本《文公家礼》极度符合明中晚期建本内容丰富、通俗实用、图文并茂的特征,得以流转东亚,颇受朝鲜、日本与越南知识人欢迎,在他们的著作中,常常可见对建本《家礼》内容的“创造性吸纳”。

(一)《丧礼备要》上香酹酒之义

金长生、宋浚吉、宋时烈、李瀷、玄尚璧、李光靖、李世弼、柳健休、林宗七等一大批朝鲜礼学家在其著作中均提及过刊本2。同春堂宋浚吉(1607—1673)在研读沙溪金长生(1548—1631)《丧礼备要》后向其投书表达疑惑:“《家礼》‘后土祠’无焚香一节,其意必非偶然。盖焚香,求神于阳也;灌地,求神于阴也。后土地神,故只求之于阴而不求之于阳,义似如此。而《丧礼备要》‘祠后土具’有香炉香盒,何欤?”《家礼》在开茔域祝中,设盏注、酒果、脯醢于茔域中标之左,又设盥盆、帨巾二于中标东南,告者吉服立于神位前北向,执事者在其后东上,告者与执事者盥洗,执事者取酒注与盏,告者斟酒酹于神位前。《家礼》于此处并无上香仪,《丧礼备要》却在“开茔域祠后土之具”中增加了香炉、香盒,且于盥洗和酹酒之间增补“诣香案前跪,上香”仪。对于宋浚吉的困惑,金长生的答复是:

考《家礼》,不言上香只酹酒,无乃有意耶?丘氏《仪节》及《家礼正衡》皆有上香之礼,故《备要》因之,未知是否。

金长生基于“礼从宜”的原则采纳了丘濬与彭滨之说,不过并没有在书信中向宋浚吉给出确切的解释,后来柳健休在考订《丧礼备要》时说出了金长生用上香之礼的缘由,“盖问与答,皆以酹酒为求神于阴。然《家礼》无降神,则非但不求神于阳,亦不求神于阴”。既然开茔域祠后土时无降神参神仪,故上香酹酒皆可采用。此外,胡士扬对上香酹酒的关系也给出了如下解释:

人之死也,魂归于天,魄入于地。故凡祭,必求诸神。上香,求神于阳,求于阳者,求其魂也;酹酒,求神于阴,求于阴者,求其魄也。盖所以求乎阴阳,合乎魂魄而祭之也。

焚香与酹酒即求神于阴阳,将之视为一个整体,合乎魂魄而祭。这也从侧面反映刊本4中提出的“上香酹酒之义”的问题,同时得到朝鲜与越南礼学家的关注与讨论。

(二)《家礼仪节考》祝版式

日藏建本《文公家礼》堪称绝唱。刊本1为高野山释迦文院旧藏;刊本4为东京帝国大学仁井田陞(1904—1966)教授旧藏(序文首行处钤“仁井田博士遗爱”印),后归入东洋文化研究所仁井田文库,为世之孤本;刊本2、3、6原系昌平坂学问所与红叶山文库(即枫山官库)旧藏,可见它们在江户时代前期即已进入日本,并为德川的官学所接受。江户前期京师朱子学派学者新井白石(1657—1725)著有《家礼仪节考》八卷,与朝鲜曹好益(1545—1609)的《家礼考证》一样,都是对丘濬《家礼仪节》词义的考证之作,书中多处出现的“《家礼宗》”,即熊秉宏所刻的刊本4《重刻丘阁老校正朱文公家礼宗》的简称。《家礼仪节考》钤有“弘文馆藏书印”,弘文馆为宽永七年(1630)林罗山在上野忍冈讲授朱子学的场所,至元禄四年(1691)始与昌平坂合并。由此可见,刊本4至少在元禄以前就已传入日本。

白石在其考订过程中大量引用熊秉宏的刻本,如注祠堂“为四龛”时采纳其“四龛以一长卓共盛之”的解释,认为龛即客椟之器。又关于祝版大小形制历代不同,如唐制“其长一尺一分,广八寸,厚二分,其木梓、楸”,元制“摄祀则用祝版,长二尺四寸,阔一尺二寸,厚一分,用楸梓木”,明制“时享四庙,祝版用梓木,长一尺二寸,阔九寸,厚一分,用楮纸冐之”。但杨复附注《家礼》时引朱熹语“凡言祝版者,用版长一尺,高五寸,以纸书文,黏于其上”,与唐、元、明制皆不合。对此刊本4取折衷说,认为版长一尺于书写不顺,“若祝板稍高亦不妨,太小,则字多恐不堪书也”。白石采纳这种观点,认为“祝版,高厚与《家礼》不合……则时制各异耳”。《家礼仪节考》中诸如此类引刊本4加以考证的内容还有很多。白石是《家礼》仪节的忠实拥趸,比如他曾自制《家礼》式神主,宝永二年(1705)正月元日在祠堂“荐春饼于神主如例”,元禄十二年(1699)正月朔日在小屋祠堂“行奠礼”等,都得益于其在《家礼仪节考》中对祠堂礼与丧祭礼的考订。

(三)《寿梅家礼》朝廷谕祭礼

从《胡尚书家礼》《寿梅家礼》等书中反复出现的“《礼正衡》言”“增补《正衡》”“申阁老”等字眼可知,刊本2在后黎、阮朝民间社会中也产生了深远影响。刊本2在吊奠赙仪节后增补了“朝廷谕祭礼”,即文武官员亡殁时,朝廷遣有司前往祭祀时所使用的仪节,冯善《家礼集说》中就已有“朝廷赐祭”的明确记载。嘉靖三十九年(1560)山东布政司右参政任环去世时,嘉靖帝因其抗倭有功,亲赐《皇帝谕祭》并勒石以为褒奖。《家礼》乃庶人之礼,故吊奠之礼皆用庶人仪,但因亡人(尤其是品官)于国家有功,朝廷遣使亲祭,彭滨校补时认为需另当别论,故补入了“朝廷谕祭礼”。

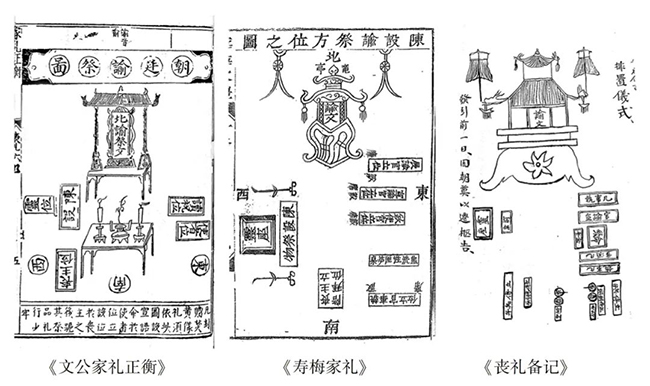

谕祭在阮朝士大夫丧礼中有确切实践,这为理解阮朝君臣关系与品官丧仪提供了一个重要视角。《丧礼备记》明确记载嗣德十四年(1861)兵部尚书、平富总督裴樻(1796—1861)去世时,阮福时遣兴安省有司官员前往赐祭。从谕祭排置仪式(见图3)来看,朝廷派去大量将兵弁、剑银,同时在仪仗中增设了伞盖、雪酒等,足见朝廷对裴樻丧礼的重视。谕祭文称:

珍旧之恩,曷惟其已。饬终之礼,缘情而起。惟卿圭璋国器,科甲名流。夙敦臣节,历践要途。万里花原,几秋藜阁。夷俭弗偷,朝夕有恪。顷因有事,慷慨封章。衔命率督,平富一方。膏两分功,长城增勋。方重责成,胡而退逝?兴言及此,良用怃然。载陈一奠,时慰九原。尚享。

阮福时在谕祭中对裴樻给予极高评价,“科甲名流”指裴樻在明命九年(1828)中戊子科举人,明命十年中己丑科赐同进士出身;“历践要途”指其历任翰林院编修、绍丰知府、广治省按察使、工部办理、刑部参知;“万里花原”指其在嗣德元年作为正使告哀、请命出使中国;“衔命率督,平富一方”指后任宣光省按察使,又升平定、富安二省总督;“膏两分功,长城增勋”指奏请校正《大越史记》,修《大南一统志》,广集《大南风雅统编》,光大文治教化。

图3

阮福时甫登基,曾向裴樻派遣一项重要外交使命,即请求中国将对越南册封地由河内变为富春,“要清国来使,直进京师,举行典礼”,以实现阮朝所谓的邦交平等。由于此次出使外交意义非凡,故阮福时曾语重心长地叮嘱裴樻:“须审熟事理,应对之际,揆之以礼,动之以诚,一一务中窽会。倘他有说话,即当随辨随析,要在其说之必行。事归于济,功归于成,方不负四方专对。公回之日,必从优奖赏。”嗣德二年,裴樻不辱重托,回国复命,受到格外施恩。由此可见,阮福时赐祭裴樻,及其谕祭文中的褒奖之词,均有着深刻的政治用意。《丧礼备记》中收录的这篇谕祭文,是越南士大夫对中国丧祭礼的生动实践,也是中国礼书在东亚传播的很好证明。

16世纪以降,随着“礼下庶人”运动的兴盛,祠堂、家庙与冠婚丧祭礼逐步成为整个东亚汉文化圈日常礼仪活动的核心,礼的“庶民化”及其“天理观”的普及成为这场“礼仪革命”的重要元素。在此背景下,明代建本《家礼》承载着“礼下庶人”的重要使命,在东亚世界的传播中亦展现其独有的文献学特征。

首先,喜用叠床架屋式的书名作为其宣传与销售的手段,以“新刻”“重刻”“新锲”“精刻”“鼎镌”等标榜其刻本的质量,其目的是通过讨巧的标题吸引读者的购书欲,“重刻”是指万历年间建阳书坊相对成化、弘治、正德、嘉靖朝官刻的《家仪礼节》而言,意在宣扬坊刻修订了此前系列官刻本内容上的不足。而“正衡”“宗”“重订”“评林”“注释”等多元的编辑方式既有利于激起读者的阅读兴趣,又为书坊托名作伪提供了便利。

其次,建本在中国印刷史上展现独特的“上图下文”“左图右史”式插画风格。建本《文公家礼》介绍朱熹生平的版画以及内文中出现的诸如《朝廷谕祭图》《送丧图》等,是宋元明清各类《家礼》其他刊本所不具有的,这些绘画和雕刻是建本书的点睛之笔,使得礼学的具体仪式超越枯燥的繁文缛节而能够“图像化”“立体化”,其所呈现的丰富知识赋予礼仪以鲜活的生命,也加深了东亚民间社会对于儒礼的认知实践。

再次,建阳书坊热衷于刊印面向底层大众的通俗日用类书籍,这类书籍通常具有品种多样、价格低廉、销售量大、流通地域广远的特点。《家礼》作为日用普及类读物的典型代表,自然与东亚巨大的民间市场以及“实民便用”的需求一拍即合。建阳书坊通常集编校、刊刻、销售于一体,这种自刻自销的模式在刻意迎合市场、阅读者需求的同时也不可避免地对民间风俗产生冲击。19世纪《寿梅家礼》之所以能在阮朝大规模刻印、发售并对民间村社生活产生长远影响,正在于书坊学习了建阳刻书业经验的缘故。

三、越南知识人对建本《文公家礼》的批判

作为明代礼学集大成之作,丘濬《家礼仪节》极力强调庶人礼的器数化,“实践之礼”虽便于庶民日用操作,但同时可见崇文尚虚的弊端。建本《文公家礼》在注疏、改写、重刊之际增入大量未经考证的祝文、仪节、插图,加上书商恶意篡改作者名号,无知坊工在刊刻时不加校审,更助推地方社会丧葬礼奢僭、俚俗、重仪文度数而轻义理的风气。《重刻申阁老校正朱文公家礼正衡》(以下简称“《正衡》”)就是在此背景下产生,当其通过书籍之路传入越南,受到作为“异域之眼”的越南礼学家的质疑与批判。

(一)中元祝文浮夸

《正衡》“新丧中元仪节”中载有祝文,云:“泣血执丧,孝思罔替。日月不居,中元甫至。徒悲逝者之如斯,难报昊天之罔极。号拜灵筵,特陈薄祭。终身之慕无穷,风木之悲何已。精爽有生,乞垂鉴佑。尚飨。”越南尤重中元节,因此知识人对于《家礼》的中元仪文十分关注。胡士扬在读过该文后认为“泣血执丧”“孝思罔替”“终身之慕无穷”等用词过于夸矜,遂批评道:

如曰“泣血执丧”,则泣血者无声而泪自落,执丧者居丧,泣哭之声不绝于口,丧服之衣不绎于身,“泣血执丧”犹未敢言。

如曰“孝思罔替”,则孝者之称,虽以孔子之圣,犹责未能。

如曰“终身之慕无穷”,则当日居丧止言丧事,哀感而已,追及终身,不切事情,此愚所不用也。

胡士扬的理由大略有二:其一,不符合人情的表达。泣血是指极度悲恸,泪自内发,而执丧则有无时之哭与朝夕哭,乃自外发,二者不可同兼。其二,居丧不可自夸。如关于丧中自称,主张取《易经》“大哉乾元,至哉乾元”的典故,于父丧时称“大孝”,母丧时称“至孝”,若承重称“大孝孙”,或主张百日之内父丧称“孤子”,母丧称“哀子”,父母俱亡则称“孤哀子”,至卒哭之后方可称“孝子”。“丧不可称孝”的解释进一步区分了百日前后“事人”与“事神”的差异。胡士扬遂以“因人之情而为之节文”(《礼记·坊记》)的原则重写了恰当的“中元新文”:“适丁秋节,陈设菲仪。虽非古礼,亦是今宜。恐忘俗节,敢用随时。尚其歆纳,庶表哀悲。”

俗节之祭非古礼,但汉唐士庶沿之不废,宋代中元日“供养祖先素食……城外有新坟者,即往拜扫。禁中亦出车马诣道者院谒坟。本院官给祠部十道,设大会,焚钱山,祭军阵亡殁,设孤魂之道场。”中元属于三教合一的特殊节日,由于朱熹素来主张“不作佛事”,故《家礼》对该仪节并不重视,仅提倡献以时食,即“食如角黍,间以蔬果”;且朱熹本人行俗节礼时亦不用中元。

早在越南内属中国之时,广受佛教支配的中元节就颇受推崇,“结盂兰盆会,超荐亡者,广费无惜”。民间亦认为七月十五日乃亡人赦罪之日,“故祀之用,具馔告其先,多用冥金火化。佛寺及社会,多作斋坛,放灯放生,普度众生。三日或五、七日,需费甚多。士夫家多不用”。在上食、七七率用祭文,如《家礼捷径》有中元仪节、中元设灵座祝文、中元上食祝文、中元祝文,也照抄“泣血执丧”“孝思罔替”之语;《寿梅家礼》有《中元设灵床告文》《中元祭文》,宣称“乃是国俗,古礼所无,但考《文公家礼》,未葬则其礼尚凶,一一皆行奠祭”。杜辉琬对中元极加批判:“按《家礼》诸本不作佛事,又奠祭外无三夏、七七、中元等祭。今世俗行之,往往供佛饭僧,是惑于地狱之说,乃诬亲有罪,为之忏悔,以求超升,失礼之甚。”为了纠正这种风气,后黎朝景治元年(1663)发布《黎朝教化条律》,强调“男女毋为巫觋之徒,丧家勿为中元之唱”,胡士扬批判《正衡》祝文流于浮夸并重写中元祝文就是在这种背景下进行的。

(二)仪节画蛇添足

《家礼》正本中的吊、奠、赙仪节中,亲宾在赙仪时前后只用二拜,即“护丧引宾入,至灵座前哭尽哀,再拜”以及“祝跪读祭文,奠赙状于宾之右,毕,兴,宾主皆哭尽哀,宾再拜”朱,而《正衡》则注云“若婿、甥及弟子四拜”,即强调弟子及卑幼应加拜。对此,宜斋居士指出:“盖尝考之,未葬之前,礼之当凶,虽孤哀子女,亦用二拜。则凡为亲宾者,亦当从主人之礼,方是合宜。岂可以卑幼而加隆?《正衡》之说,不必拘也。”又,古人丧自初终至遣奠,率用“事生”之礼而不用祭文,如《家礼》在成服仪节中只有“入就位,然后朝哭,相吊如仪”而不设祝祭,这是因为死之第四日仍属吉礼,“三日成服及庐、垩室、苫块、荐席变除之节,皆如在家之礼,唯不设奠祭(以其精神不在于此)”。《正衡》却画蛇添足地增补了成服祝文,而《寿梅家礼》将此祝文写入成服仪节并成为越南民间丧礼中的通制。受此影响,越南的饭含、设灵床、成服都用祭文,“世俗于成服之日,广为馔品,大陈奠仪,为之乡邻者亦至日群会,撰祭文,讲仪节,泛青浮白,与庆会无异”。对此,《寿梅家礼》《丧礼备记》均指出其中悖礼之处:

礼,未葬奠而不祭,以祭为吉礼故也。况四日之内,凶之当凶,而施为祭礼,则是以吉易凶,短丧孰甚!但有《正衡》之书,增补祝文,举世之人,不究其本,而求其末,不务其内,而铺张其外,徒知有《正衡》之书,而不复知文公奥旨。

杜辉琬所说的“成服之文,题主之节,至有说不去处”,讲的也是这个问题:“今世俗惑于‘申本’成服及设灵座节节都用祝文,遂使题主后祝文怀而不焚,看有不通处。今拟未题主前奠文应省。”“申本”即《正衡》之别称。此外,杜辉琬还发现“申本”“杨本”的发引图中“有画僧人法器,是刻本好事之误。再图本所画丧者,或柩前行,或柩底行,皆非《家礼》‘步从’之义”。按,丘濬注《家礼》中发引的后次序应为:(前)方相—香案—明器床—铭旌—食案—灵车—功布—翣—大举—布帏(后),主人以下男女随灵柩后行,尊长次之,无服之亲次之,宾客又次之。又,古礼丧不用乐,独窆时以鼓为节,即《礼记·丧大记》“君命毋哗,以鼓封”。但托名本丧用四僧四乐工为柩前导,又送丧者随灵柩之侧,失《家礼》“步从”本义,此即《四库全书总目》所说的“真无知坊贾所为矣”,故馆臣也将这类托名书称为“别本”。

考明代《家礼仪节》诸刻本,“送丧图”用僧前导的始作俑者就是这批建本书(罗万化刊本除外),随后杨慎本蹈袭之。包括长江中下游在内的地方丧俗已频繁出现送丧时杂用僧尼的现象大约也受此影响,“召僧人作荐程开路,斋事亲戚,哀送至于葬所”,明代中后期丧葬风气一改明初棺椁衣衾的质朴之风,而朝奢靡、崇虚、攀比方向发展。正是在这种背景下,这批建本为迎合地方风俗需求篡改了送丧仪式,大量加入僧乐元素。顺带一提,江户知识人也发现了上述问题。万治二年(1659)大和田九左卫门刊印的《文公家礼仪节》以崇祯间种秀堂舒瀛溪刊本为底本,这个底本被吾妻重二称为“杨慎手定”“崇祯刊本”,万治二年本刊行时,刊印者发现这些画蛇添足的地方,遂删去了“送丧图”。

总之,汉喃家礼文献无一例外地注意到《正衡》存在着仪节祝文偏离宋儒“天理节文人事仪则”主张的问题。这至少说明,一方面越南知识人推崇这个仪文祝式堆砌的版本是因为它的“实用性”迎合了越南重丧祭的风俗传统;另一方面也间接表明越南知识人仍不忘记遵从礼的“经学性”,对仪节祝式的考证实际上也是作为周边的文化群体对礼学复古的主张。

(三)服制少遵《家礼》

五服即斩衰三年,齐衰三年、齐衰杖期一年、齐衰不杖期一年、齐衰五月、齐衰三月,大功九月,小功五月,缌麻三月。《家礼》在每种服制中注明制作方法、应服对象以及正加降义服等情况。《正衡》则改变了这种书写体例,以对象分类,再注明相应的服制:为高祖服、为曾祖服、为祖行服、为父行服、为同行服、为子行服、为孙行服、为曾孙服、为玄孙服、为宗人服、八母报服、为外亲服、妻为夫党服、妾为君族服、为殇服、为人后者为所后服、为人后者为本生服、出嫁女为本宗服、为朋友服、师不制服。

越南的五服制度并未全遵《家礼》五服图,而是以《正衡》作为参照,只对上述服例的顺序稍加改动。首先是《家礼捷径》。相较而言,《家礼捷径》只是将“女出嫁为本宗服”与“为殇服”的位置互换,并将《正衡》的“为外亲服”改为“外族母党服”。《胡尚书家礼国语问答》《三礼辑要》的服制是按照《家礼捷径》的顺序加以抄录。再次是《寿梅家礼》的服制。《寿梅家礼》的九族五服制服分为斩衰三年、期服一年、大功九月、小功五月、缌麻三月五种,其编排方式更为细致:

为高祖曾祖祖行服(高祖父母、曾祖父母、曾祖伯叔父母、祖父母、祖伯叔父母、族族伯叔父母与祖姑);为父母行服(父母、同居继父、从继母嫁父、嫡母继母养母、慈母、嫁母出母、乳母、庶子服生母、伯叔父母、堂伯叔父母与堂姑、族伯叔父母与姑)……为朋友服;师不制服。

相较而言,《寿梅家礼》简化了为高祖、曾祖、祖父服,将三者合为一处,将“为父行服”增改为“为父母行服”,在“妻为夫党服”之外增加“夫为妻党服”。从服制书写来看,可以明确越南服制受《正衡》之说影响尤大。由上可知,《家礼捷径》的服制采《正衡》之说,而《寿梅家礼》的服制又采《家礼捷径》之说。所不同者,《寿梅家礼》在卷上“九族五服制服”的末尾还附录“居重丧遇重丧”“居重丧遇轻丧”“居妻子丧遇兄弟丧”三种情况的讨论,这三种情况并非《寿梅家礼》原创,而是抄自《正衡》“成服之日三人及兄弟始食粥”下的注解。由此可进一步证明,《寿梅家礼》是以《正衡》与《家礼捷径》作为重要参考文献的。此外,《丧祭考疑》《家礼或问》等写本家礼“有父之丧,如未没丧而母亡,则当除父丧之时,自服除丧之服,以行大祥之礼,待礼毕,而服母丧之服”的出处也是《正衡》。由此形成了《重刻申阁老校正朱文公家礼正衡》→《家礼捷径》→《寿梅家礼》→汉喃写本家礼这样清晰的文献源流关系。

此外,《正衡》为五服的“妻为夫党服图”作注解时指出,妻为夫之姑服小功,为从姑缌麻,嫁皆不服;为夫之姊妹服小功,为从姊妹缌麻,嫁皆不服。而宜斋在编辑其祖父《丧礼集要》时发现,《家礼》对于姑与姊妹是否出嫁并不做降服要求,乃曰:“而《正衡》印本误作‘不服’。夫缌麻不服,犹之可也,岂有小功一降而无服乎?况亲姑、姊妹,一是夫之至亲,一是夫之同胞,一嫁之后,恝然无服,岂理也哉?《正衡》之误可知矣。”又如,《正衡》“三父八母服制之图”中,为嫁、出庶母俱降服杖期;“妻为夫党服图”中,嫡子众子之妻为夫之庶母亦服杖期。这两条服制是据明朝礼制而定,但按朱熹《家礼》正本中的“八母图”,“庶母谓父妾之有子者也,众子为之义服缌麻”,故宜斋认为“妾为君族服图”中妾为家长众子服期年之外,皆如众人,服图已显然可据;而明制却于庶母所不服之外加以杖期,《正衡》之注殊属无谓。

综上所述,越南汉喃《家礼》的思想根基虽然内涵于明代的家礼文献与学说,不过它的书写风格不能只理解成在“北书南传”影响下对明以降丧葬祭礼的简单承袭,相反,越南知识人以一种“素称文献”的姿态对托名本《文公家礼仪节》抽丝剥茧般地批判,进而指出明代礼制的“失礼”之处,这当然显示出越南对中华礼仪文明有一种不遑多让的自信:“我越之立国也,自丁、黎、李、陈,风会既开,一代各有一代之制。迨于有黎,兴建显设,法度详备,声名文物之盛,不让中华……盖有洪德裁定,后世率由,其间更历英君谊主之斟酌,名臣贤辅之建明,三百余年,维持遵守,所设典礼之相因者,损益盖可知矣。”这一观点强调,越南的声名文物乃因中华礼仪文明的连续性使然。但是也要看到,尽管越南知识人如胡士扬、杜辉琬批判了明代礼制“去古义”的不合理之处,民间社会在儒礼实践上却同样走上“释道并参”“礼俗不分”的道路,那些被杜辉琬称之为“鄙俚无比”的祝文仪节大肆在乡间社会流行,于是“礼”与“俗”之间的张力成为包括中国在内的整个东亚世界都无从回避的问题。

四、结语

在11—18世纪的学术世界里,书籍交流并不便捷,即便在明中后期私人出版以惊人的速度发展起来,甚至在“即使以大地为架子,亦安顿不下矣”的背景下,书籍的大量印刷也并不必然促成“知识共同体”的形成,即印刷所产生的知识如没有足够广泛的传播交流,其非人格化的特性(共享学问的方式)就无法从著者传递到读者。官私藏书都被“幽囚”于私密空间中不得与闻,士大夫无论官私,其书籍交流远没有想象的那么开放,所以,“知识共同体”的概念更像是在描述一种理想的文化状态。

不过,明代商品经济的发展及印刷的日趋普及客观上促成东南沿海刊刻书籍透过东亚文化交流的特有模式——“书籍之路”对外传播。除燕行使出访中国带回大量中国书籍外,对外贸易也是一个重要的流通途径。从“海上丝绸之路”来看,包括书籍在内的中国商品主要通过南京与漳州口岸销往越南的广南省;此外,汉籍也可以通过日本萨摩、长崎港,途径漳州、广东界再运至越南兴元县。不过,所谓“书籍之路”不能将其作为类似“丝绸之路”这一物质文化载体同等看待,“书籍之路”更多是中国与东亚各国之间精神文化层面的“虚拟”沟通之路。过去的大量研究证明,“书籍之路”并不是中国文化输出与影响的单行道,从东亚的视角来说,是一种纵横交错、循环往复、多元立体的通道。东亚知识人阅读汉籍文献,激发起自身创新与模仿的欲望,以“攀附”中华文明,跻身于“知识共同体”中。

建阳作为明代印刷业的重镇,其所刊书籍不仅流通中国,还远销朝鲜、日本与越南。正德十三年(1518),朝鲜谢恩使金安国在北京购买了大量的建本朱子学著作回国,其中包括建本《家礼仪节》,金安国建议中宗大王以此为底本重印颁行国内,“所谓《家礼仪节》者,皇朝大儒丘濬所删定也。文义之脱略,补而备之,乃朱子《家礼》之羽翼也。亦印颁而使人讲行为当”。建本《文公家礼》作为15世纪以后中国礼学的代表作品在东亚产生了深远影响,得到越南儒家知识人的青睐,促成《胡尚书家礼》《寿梅家礼》等本土作品的书写,为后黎朝、阮朝“再造”中国礼仪文明提供重要的参考文献。不过,由于中国出版商在编辑、印刷、出版托名本《文公家礼》的过程中留下诸多瑕疵,致使其遭受越南知识人的集体批判。这些批判所依据的学理是基于朱子礼说的本义乃至《仪礼》《礼记》的古义思想,这个群体高超的礼学素养不仅彰显东亚“书籍之路”的文明意义,更验证了“中华礼仪文明的连续性”这一重大课题在周边国家的生动实践。

【作者简介】彭卫民,海南大学人文学院教授。研究方向:明清东亚礼学。

本文发表于《文献》2025年第4期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|