内容摘要:《名公妙选陆放翁诗集》由元代书商合刻罗椅、刘辰翁分别编纂的陆游诗歌选本而成。此书于元代成书后即经改编,形成诗歌次序、篇目、文本略有差异的不同版本。元刊本《名公妙选陆放翁诗集》元代时已传入日本和朝鲜半岛,今仅日本尚存元刊本。中、日、朝三国均以本国所见之元刊本为底本刊刻新版本,并形成新的版本系统。明本及日、朝的本土版本亦继续流通,形成三国之间的汉籍环流。和刻本、朝鲜本系统更接近元刊本的原貌,且和刻本系统异于明本和朝鲜本系统,三个系统的文本呈现出复杂的关系。《名公妙选陆放翁诗集》作为早期陆诗传播的最主要媒介,对中、日、朝的陆诗阅读与接受有重要作用。

关键词:陆游 《名公妙选陆放翁诗集》 元刊本 东亚流传

南宋诗人陆游(1125—1210)现存诗九千余首,居宋人之冠,诗集《剑南诗稿》在其生前已开始编纂,并在其故后由二子及门人编定付梓。陆游别集的宋刻本至今尚有存本(为残帙),然因部帙较大,反不如陆诗选集流通更广,《名公妙选陆放翁诗集》即为其中影响较大的一种。是书最初是合南宋罗椅(1214—1277)《涧谷精选陆放翁诗集》(十卷)和刘辰翁(1232—1297)《须溪精选陆放翁诗集》(八卷)两部陆诗选本为一,并在元代刊刻。后明人又在罗椅、刘辰翁选本的基础上增补刘景寅(1459—1517)所选《别集》一卷,有明弘治刊本;弘治本于嘉靖年间又为明人所翻刻。两种明本皆流传至今,元本却在国内失传。但元刊本《名公妙选陆放翁诗集》曾流传至日本和朝鲜半岛,日本至今尚存有一部。日本和朝鲜还以元刊本为底本翻刻成本土刻本,促进了陆诗在东亚地区的传播。随着域外《名公妙选陆放翁诗集》版本逐渐被揭示,有必要在东亚汉籍的视野下对这一重要的陆诗选本进行综合研究。本文拟在前人研究的基础上对东亚三国的《名公妙选陆放翁诗集》版本进行系统梳理,探究其成书始末及在东亚的流传与影响。

一、《名公妙选陆放翁诗集》的编刻

陆游于生前着手编纂其诗文集,《剑南诗稿》在宋代已刊行于世。罗椅(号涧谷)和刘辰翁(号须溪)是较早选、评陆诗者,其各自编纂的陆诗选本最初以单行本行世,然单行本今均不存。罗椅之孙罗憼于大德五年辛丑(1301)为罗椅所编陆诗选本作序,云:

是编若圈若点,去取自有深意,非后学所能测识。谓之有取于陆集可也,谓即此以定陆集之删削则未也。然此特翁年少游戏细事尔。

知罗椅是以其时流行的陆游诗集为底本,并对所选陆诗加以圈点。罗憼言此书为罗椅“年少游戏细事”,则当是在宋时形成稿本,后于元初刊印。

刘辰翁于宋末元初开始评点工作,并以评点闻名。《须溪精选陆放翁诗集》诸版本均无序跋,且刘辰翁亦未言及编纂陆诗选集之事,但其文集中曾论及陆游诗文。关于此书的真伪问题,《四库全书总目》云:“明人刻辰翁评书九种,是编不在其中。盖偶未见此本。详其词意,确为须溪门径,非伪托也。”即通过评点风格,判断其确出自刘辰翁之手。

明清时代书目中多有著录罗椅、刘辰翁的陆诗选本者,如高儒《百川书志》云:“《涧谷陆放翁诗选》十卷,宋涧谷罗椅子远选,诸体皆备。《须溪精选放翁诗集》八卷,宋须溪刘孟会辰翁选。”钱谦益《绛云楼书目》云:“刘须溪、罗磵谷选放翁诗集二册。”二人虽皆未言明所见之版本,但可看出罗、刘二人的陆诗选本经历了从单行到合刻的过程。

罗椅和刘辰翁皆吉州庐陵(今江西吉安)人,二人陆诗选本的合刻本极有可能是江西书商拼合两部陆诗选本而成的坊刻本,初次合刻的时间不早于大德五年。此书之元刊本在中国早已亡佚,但仍有一部现藏于日本千叶县国立历史民俗博物馆。题名“名公妙选陆放翁诗集”,分罗椅《涧谷精选陆放翁诗集》十卷和刘辰翁《须溪精选陆放翁诗集》八卷前后两集。每半叶十行,行二十字,左右双边,有界,小黑口,黑鱼尾,卷首有罗憼序。值得关注的是,元代书商为提高此书权威性以产生广告效应,将之定名为“名公妙选陆放翁诗集”:罗、刘二人皆名重当时,合刻其所选陆诗自有一定市场,可见此书是书籍市场运作的产物。但此名在中国的书目等文献中却几不可见。

弘治十年丁巳(1497),刘景寅请友人冉孝隆刊刻《精选陆放翁诗集》,并撰《识放翁诗选后》述其经过云:

其全集有抄本尚存,然雅闻而未尝见也,独罗涧谷、刘须溪所选,在胜国时书肆中尝合而梓行,以故传相抄录,迄今渐出,而印本则见亦罕矣。弘治丁巳,在杭之学究家购得前所谓梓行者……顾其书岁久且敝,字复多误,乃举似善鸣先生正其足征而无可疑者,仍其可疑者而待乎其人。又因取方虚谷所编《律髓》,悉检翁诗抄出,与《选》复者去之,为《别集》附焉,以备一家之言。

这段识语透露出以下信息。首先,明弘治年间陆游全集存有抄本,但难以获取,故罗椅和刘辰翁的陆诗选本是较为流行的陆诗读本;其次,罗、刘选本在元代书肆中被合刻,在流传中多被抄写,然印本亦属罕见;再次,刘景寅所得底本为元刊本,并进行了校订;最后,刘氏从《瀛奎律髓》中辑出陆游之诗,去其重,编成《别集》,附于罗、刘选本之后。元刊本以“名公妙选陆放翁诗集”为名,刘氏所购元刊本当亦同此,但刘氏欲增补《别集》,因此削去旧名,径以“涧谷精选”“须溪精选”各自命名。刘景寅本所附罗憼序后有按语云“旧本此序止为涧谷所选者作”,更欲强调两部陆诗选本并无紧密联系。或即由此而始,“名公妙选陆放翁诗集”在中国销声匿迹。

嘉靖十三年(1534),黄漳又以刘景寅本为底本进行翻刻。其《书放翁陆先生诗卷后》道出嘉靖年间陆游诗集的流传情况:

予少时得翁墨刻,有所谓“草书歌”者,见其字画奇妙,诗思清逸,有飘洒出尘之想,殆非常格所可及。酷爱之不能忘,恨不得全集而观之。其后游京师,间从书肆方得是集。时置几案,玩复不厌,然后知翁之诗非向之所谓飘洒出尘者所能尽也……遂重锓梓,以广其传。

黄漳少时即倾慕陆诗,然直到嘉靖年间获得《精选陆放翁诗集》,方知陆诗风格非尽“飘洒出尘”一端,可见是时陆游诗集仍未广泛流传,黄氏刻此集亦是为“广其传”。由于元至明末未见全帙覆刻《剑南诗稿》者,故《精选陆放翁诗集》成为人们阅读陆诗的主要参考书,其时选陆诗者,几不出此书之外。后毛晋汲古阁编刊《陆放翁全集》,其《剑南诗稿》亦对《精选陆放翁诗集》有所吸收。可见《精选陆放翁诗集》在陆游诗歌的流传过程中发挥了重要作用。

明刊本在丁丙《善本书室藏书志》、瞿镛《铁琴铜剑楼藏书目录》等书目中多有著录,尤以傅增湘的著录和考证最勤,他提到见过明弘治十年刊本(下称“弘治本”,为中国现存最早的版本),其影印本收入《四部丛刊》,和以弘治本为底本的嘉靖十三年刊本(下称“嘉靖本”)。其后出现的明、清各种版本基本均以弘治本为底本,均为无“名公妙选陆放翁诗集”之名、增补《别集》一卷的《精选陆放翁诗集》。

傅氏还提供了有关和刻本的重要信息:“名公妙选陆放翁诗集□卷宋陆游撰。○日本刊本,十行二十字。是翻自元刊本者。”邵章《增订四库简明目录标注》中亦有同样的信息。傅氏和邵氏均认为日本刊本翻刻自中国的元刊本,从二人记载来看,此日本刊本在书名、行款等方面均承袭元刊本,这也表明,元刊本在流传至东亚其他国家的过程中还催生了本土刻本。

二、《名公妙选陆放翁诗集》在东亚的流传

元刊本《名公妙选陆放翁诗集》在元代时已传入日本。五山时期,日人又以元刊本为底本刻成五山版,现藏大阪青山历史文学博物馆及奈良龙门文库。不同于明人对元刊本的改编,五山版与元刊本具有较高的一致性,比较忠实于元刊本的原貌。据川濑一马介绍,五山版中有刻工陈伯寿之名。陈伯寿与元代著名刻工俞良甫同是福建人,他们都在元末为躲避战乱而渡日,并参与到日本五山版的雕刻工作中。陈伯寿于1367年抵达日本,则其所参与刊刻的五山版《名公妙选陆放翁诗集》应刻于此后。由此可知,元刊本《名公妙选陆放翁诗集》在刊印不久后即传入日本。

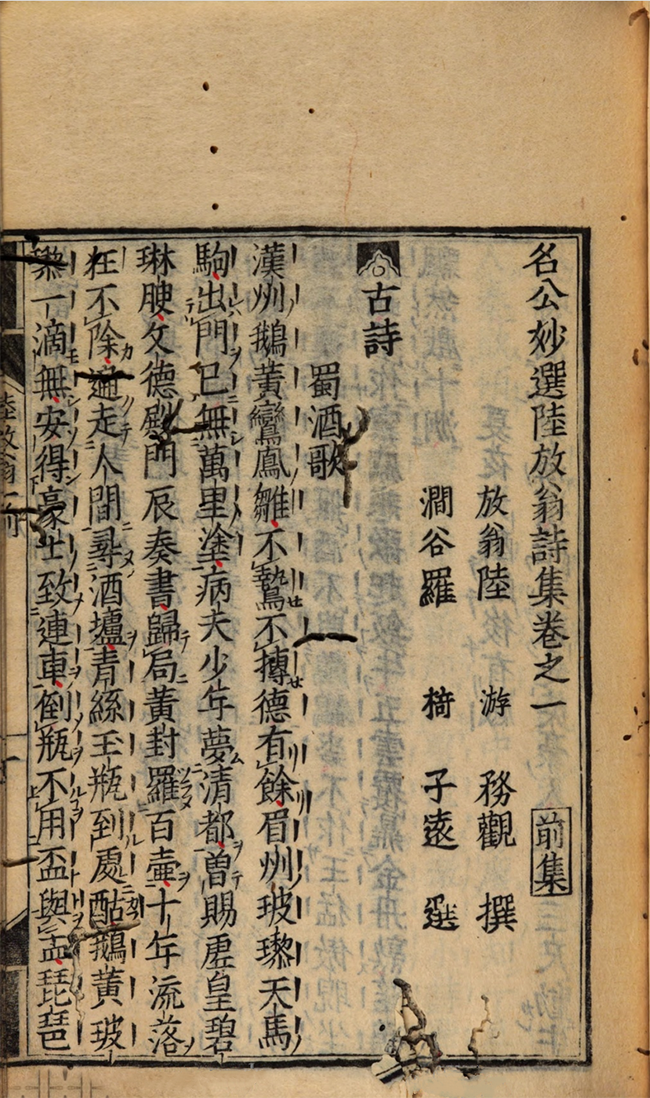

江户时期,京都田中庄兵卫又于承应二年(1653)刊行了《名公妙选陆放翁诗集》,是为“承应本”。承应本同样仅有罗椅和刘辰翁的选本,属元刊本系统。该本每半叶十行,行二十字,双行小字夹注,四周双边,上下内向黑鱼尾,大黑口。卷首有罗憼序,每集前附目录。卷一首行题“名公妙选陆放翁诗集卷之一”,下有矩形阳刻“前/后集”,次行题“放翁陆游务观撰”,三行题“涧谷罗椅子远/须溪刘辰翁会孟选”(见图1),此后每卷首行则题“涧谷/须溪精选陆放翁诗集卷之几”。据上引甲斐雄一的介绍及《五山版の研究》所附书影可知,承应本之行款与元刊本及五山版相同,当是翻刻自五山版。可以说,日本主流的《名公妙选陆放翁诗集》一脉相承。承应本流传颇广,今日本宫内厅书陵部、国立公文书馆(下称“内阁文库”)、京都大学附属图书馆、东北大学狩野文库、庆应义塾大学图书馆等处有藏,并有影印本。

图1

除此之外,日本还出现过几部相关的写本。其中最重要的是内阁文库藏宽政八年(1796)写本。此本二册,分《前集》《后集》《别集》,显属明刊本系统。每半叶十一行,行二十字,双行小字夹注,无界。书名页署“放翁诗选前集/后集别集”。卷首有杨循吉、罗憼序,末有刘景寅题识、黄漳跋,每集前附目录。卷一首行题“涧谷/须溪精选陆放翁诗集卷之一前/后集”,次行题“放翁陆游务观撰涧谷罗椅子远选”,三行题“莆田澹峰黄漳仲澜重刊”(《后集》次行题“放翁陆游务观撰”,三行题“须溪刘辰翁会孟选”),此后每卷首行则题“涧谷/须溪精选陆放翁诗集卷之几前/后集”。各册首叶有“林氏藏书”“述斋图书秘玩之印”“大学校图书之印”等钤印,末叶有“昌平坂学问所”墨印,内阁文库所藏《林家书目》著录此书为林家藏书,可知此本曾为江户幕府第八代“大学头”林述斋(1768—1841)之收藏。林述斋“和汉古今之书,靡弗通览”,其于宽政九年创办昌平坂学问所,广泛搜购书籍,曾“编纂《佚存丛书》,出版官版书籍,制订计划,编纂众多的幕府刊物”,还曾收藏诸多中国诗文集写本,如《须溪先生校本韦苏州集》、刘辰翁《刘须溪先生记钞》、朱之蕃《咏物诗》、释茝亭《萧鸣草》等,可见其书籍活动之丰富。

《前集》末有林述斋朱笔识语两则,一云:“丙辰莫春,以官书缮誊。林衡。”又云:

官库所藏,首页钤识“谢在杭家藏书”六字朱印文,审其纸墨,为弘治椠本,但傍无圈点,与序所言不合,继借我承应年间刊本于仁正市桥侯,照而补之,此书始为完璧云。衡识。

由识语可知,宽政写本即为林述斋或其命人所抄,以官库所藏明刊本为底本。但他将底本判断为“弘治本”则误。林述斋提到底本“傍无圈点,与序所言不合”,这是因为底本是嘉靖本而非弘治本,嘉靖本确将弘治本中保留的圈点删除,且卷末黄漳之跋亦可证明其底本为嘉靖本无疑。林述斋“尝从事汉唐之学”,素善校书,写本中大量的朱笔批校即林述斋以承应本对校之结果。可见,这部林述斋手校的写本,融合了中日两国刻本的信息。林述斋对陆游的关注不止于此,除此书外,他还曾抄写毛晋所辑《放翁逸稿》二卷。林述斋抄此二书,或系受市河宽斋(1749—1820)影响。宽斋师从林述斋祖父林凤潭(1761—1787),林述斋与宽斋亦有交游,宽斋对陆游做过综合研究,著有《陆诗意注》《陆诗考实》《陆放翁年谱》等。此外,林述斋在《市河子静墓碣铭》中还提到《宋百花诗卷》,而他本人亦关注《百咏》《杂咏》类书籍,可见林述斋对市河宽斋的学术志趣有所关注。

据考证,宋刊本《剑南诗稿》至晚在14世纪后半期已传入日本。东北大学狩野文库所藏《御文库目录》对陆游诗文集有所著录,整理如下:

正保三年(1646):《渭南文集》十本;《陆放翁渭剑南》六本

明历三年(1657):《渭南集》十六本;《剑南集》三十九本

万治三年(1660):《陆放翁诗集》二本

由此可见,江户早期,陆游诗文别集在日本已有一定程度的流传。林鹅峰(1618—1680)《左右角论》云:

左莞尔曰:“……师今春元旦诗曰:‘六十万首积香字,吾亦梅花一放翁。’见者皆谓,师龄六旬,而诗亦及万首也。偶算《剑南诗稿》,则满九千首而犹有余,谓之万首为的当。如师诗,则不足万者犹三千,自以比放翁,蒙窃惑焉。”右勃然变色曰:“……且以文章言,则《渭南集》所载九百余篇也,师之文,殆二千,然则以放翁自比,何为疑之?”

此文作于延宝五年(1677),《剑南诗稿》和《渭南文集》此时已流行于日本,可佐证《御文库目录》之著录。从左右二人的争论中可以看出,日人对陆游的鲜明印象是其诗文数量之庞大。天明三年(1783),毛晋汲古阁所编《陆放翁全集》随商船抵达日本,此后《陆放翁全集》频繁传入日本。此种“作诗逾万”的印象在后世日人对陆游的评论中亦十分常见。在陆游别集和全集均已输入日本的情况下,《名公妙选陆放翁诗集》仍被翻刻和抄写,或是因其相对较少的卷帙、低廉的成本、更强的可读性,其在书籍市场上仍具有独特的吸引力。从书名和规模来看,《御文库目录》著录的“《陆放翁诗集》二本”可能是一部选本。日本宫内厅书陵部现藏嘉靖本《精选陆放翁诗集》二册一部,据其著录信息,正是林述斋写本之底本。此书旧藏枫山文库(即御文库),则《御文库目录》著录的《陆放翁诗集》即嘉靖本《精选陆放翁诗集》。那么,元刊本系统承应本的刊刻和明刊本系统嘉靖本的输入在时间上相差并不远,然百余年后才由林述斋将两个系统的文本汇校于一编。

除林述斋写本外,还有静嘉堂文库藏影写明弘治刊本,为陆心源十万卷楼旧藏;日本弘化二年(1845)茂松亭抄本,仅有两卷,当是节抄《名公妙选陆放翁诗集》而成。

日本所藏元刊本《名公妙选陆放翁诗集》及其本土刻本早在晚清民国时已进入中国学者视野,至今仍颇受关注。鲜为人知的是,元刊本《名公妙选陆放翁诗集》亦曾流传至朝鲜半岛,并留下深刻痕迹。

《名公妙选陆放翁诗集》何时传入朝鲜半岛已不可确考,元刊本亦未能保存下来,但韩国现存多部属元刊本系统的《名公妙选陆放翁诗集》,可借以窥见是书在朝鲜半岛流传之概况。

成化元年(朝鲜世祖十一年,1465)全罗道刊木版本是较早也是唯一可确知刊刻时间的朝鲜版《名公妙选陆放翁诗集》,由此可知《名公妙选陆放翁诗集》至晚在朝鲜世祖在位期间(1455—1468)已传入朝鲜半岛。此本分《前集》十卷《后集》八卷,每半叶十一行,行二十字,双行小字夹注,四周双边,上下内向黑鱼尾,黑口。书末有成化元年成任(1421—1484)之跋,有罗椅和刘辰翁评点。书名页署“陆放翁诗集”,卷一首行题“名公妙选陆放翁诗集卷之一”,下有椭圆形阴刻“前/后集”,次行题“放翁陆游务观撰/陆游务观撰”,三行题“涧谷罗椅子远/刘辰翁会孟选”,此后每卷首行则题“涧谷/须溪精选陆放翁诗集卷之几”。此本卷题错讹较多,如《后集》卷二首行仍题“涧谷精选陆放翁诗集卷之二”、《后集》卷一末题“名公精选唐三体诗集卷之一”。首叶和末叶均有“永春堂”藏书印。此本首尔大学奎章阁、成均馆大学尊经阁、东国大学、延世大学等处有藏,各本序跋有无存在出入。

木版本末附成任之跋记载木版本刊刻始末,云:

吾友徐刚仲最爱此诗,尝托我书以观之,余始知此诗之可观。求而得之,爱而读之,亹亹不厌,临餐辄忘食焉。岁壬午夏,倩友朋之能书者楷写成帙,朝夕宝玩。未几,观察湖南,常置诸行橐,每于公余手未尝释卷焉。一日,以僚佐许君譔曰:“余之爱此久矣,思欲广布于世,与吾同志者共之,何如?”许君曰:“善。”相与正其舛谬,遂加须溪评点,摹工绣梓,功未讫而见代。今监司金公吉通、经历黄公从兄断而成之,以遂微志。此诗之流布,虽出于吾,而非两公,意何能成?故并书始末,以传不朽。成化乙酉端午后三日,昌宁成任重卿谨跋。

成任,字重卿,号安斋、逸斋,本贯昌宁,世宗二十九年(1447)文科及第,官至左参赞。成任曾出使明朝,又“识见精博,善书工文,尤长于律诗。尝仿《太平广记》,编辑古今异闻,名曰《太平通载》,行于世”。其弟成侃(1427—1456)、成伣(1439—1504)亦皆有文名。徐刚仲,即朝鲜文人徐居正(1420—1492),其为成侃之诗集作序云:“予与和仲之兄重卿氏相善,和仲氏少予八九岁,尝兄予,又与和仲兄弟同在銮坡者数年,相知最久,相得最深。”徐居正与成氏兄弟同朝为官,多有交游,成任正是通过徐居正接触到《名公妙选陆放翁诗集》,并对之产生极大兴趣。徐居正曾出使明朝,或即在彼时获得元刊本《名公妙选陆放翁诗集》。天顺六年壬午(1462),成任请人抄写徐居正所藏《名公妙选陆放翁诗集》,并在任全罗道观察使时与僚佐许譔商议欲将其付梓以广其流传。此书尚未刻成而成任调任,故由监司金吉通和经历黄从兄最终刻成。木版本《名公妙选陆放翁诗集》刊行后,这一陆诗选本逐渐流行于朝鲜半岛。

与木版本刊刻时间接近的乙亥字小字本虽年代不详,但乙亥字铸成于乙亥年,即朝鲜世祖元年(1455),乙亥字本的印制当在此年之后。又,成书于朝鲜成宗十五年(1484)的成伣所编中国诗歌选本《风骚轨范》选陆诗数十首,《名公妙选陆放翁诗集》是其主要来源。据笔者调查,《风骚轨范》所载陆诗文本十分接近乙亥字小字本《名公妙选陆放翁诗集》,如《观小孤山图》“俊鹘横空东北去”句,二者同,其余诸本均作“俊鹘横江东北去”;《朱子云园中观花》“富贵当及早”句,二者同,其余诸本均作“富贵当及时”。可见乙亥字小字本极有可能是《风骚轨范》的重要参考对象,由此可进一步推知乙亥字小字本的时间不晚于1484年。此书卷次同木版本,然版式差别较大,为每半叶十四行,行十六字。乙亥字有大、中、小号及韩文字四种,此书采用小号字,故版式随之做出调整。此书书名页署“放翁诗选全”,前后无序跋,首叶有“陶氏家藏”等钤印。每卷首行题“名公妙/涧谷精/须溪精选陆放翁诗前/后集卷之几”,其余皆与木版本一致,误题之讹亦然,但删除圈点,保留评语,其底本当同于木版本或即以木版本翻刻。此本现藏成均馆大学尊经阁。

李仁荣《清芬室书目》著录一木版本重刻本,仅存后集,并非全帙。“四周双边,有界,每半叶十一行,行二十一字,匡郭长二二.五糎乃至二三.五糎,广一六.五糎,黑口。末有成化乙酉成任跋”,并猜测为朝鲜中宗(1506—1544在位)朝刊本,又因无刘辰翁评点,判断其以木版本为底本,但进行了修订。此本韩国国立中央图书馆、首尔大学奎章阁、启明大学等处有藏。此外,李仁荣还指出日本尊经阁文库藏有一部朝鲜版《名公妙选陆放翁诗集》。据藤本幸夫的著录可知,尊经阁文库所藏确为木版本重刻本《名公妙选陆放翁诗集》,且日人还为前、后二集增补了目录,可能是据日本国内版本所加。检索知,东京大学总合图书馆还藏有一部以朝鲜本为底本的抄本,书后有题识曰:“天明乙巳年夏四月,以新川先生所家藏之朝鲜本写焉。锦江尾张骥。”可知其为天明五年(1785)抄本,则朝鲜本在此前已传入日本。

除上述朝鲜版外,还有宣祖年间全罗监营刊木活字本,以木版本为底本重印,现藏启明大学。由上可见,同日本的情况相似,元刊本《名公妙选陆放翁诗集》传入朝鲜半岛后亦被多次翻刻,成为本土较为常见的陆诗选本。

《名公妙选陆放翁诗集》还提供了一个汉籍“回流”中国的案例。我国台湾地区今藏两部《名公妙选陆放翁诗集》,其一为上文提及的日本抄本,现藏台北汉学研究中心,其二则为日本的五山版,现藏台北故宫博物院。可见,《名公妙选陆放翁诗集》不仅在中、日、朝繁育出各异的版本,还完成了一次圆满的汉籍环流,其文学和文化意义不容忽视。

三、《名公妙选陆放翁诗集》东亚版本源流考述

通过上文对《名公妙选陆放翁诗集》版本的梳理,可知元刊本流传到明代,传至日本、朝鲜后,分别衍生出不同系统的版本链条,即明代的《精选陆放翁诗集》系统(下简称“明本系统”)及日本、朝鲜的《名公妙选陆放翁诗集》系统(下分别简称“日本系统”“朝鲜系统”),除日本的元刊本仍存世外,明代、朝鲜所传的元刊本均已亡佚。此外,朝鲜乙亥字小字本的成书过程目前尚无定论。韩国学者通过比对朝鲜木版本、乙亥字小字本、明弘治本等版本,推测乙亥字小字本以木版本为底本,并据弘治本修订。其调查结果显示,乙亥字小字本的文本处于木版本和弘治本之间,但因忽略日本系统,降低了其结论的可信度。由于《名公妙选陆放翁诗集》现存版本众多,有必要在东亚视域下对东亚诸版本之源流进行综合考察。为探析中、日、朝《名公妙选陆放翁诗集》的异同,下文以中国的弘治本、日本的承应本及朝鲜的木版本和乙亥字小字本为样本进行比较。

(一)诗歌次序

各本诗歌次序存在差异的有六首:

《感昔二首》在弘治本、木版本、乙亥字小字本中均位于《前集》卷三《村居书触目》后,在承应本中位于《前集》卷四《遣兴》后;

《自述》在弘治本、木版本、乙亥字小字本中均位于《前集》卷十《春晚杂兴》后,在承应本中位于《前集》卷十《春晚苦雨》后;

《夜闻湖中渔歌》在弘治本、木版本、乙亥字小字本中均位于《后集》卷二《短歌行》后,在承应本中位于《后集》卷三《芳草曲》后;

《石首县雨中系舟短歌》在弘治本、木版本、乙亥字小字本中均位于《后集》卷二《夜闻湖中渔歌》后,在承应本中位于《后集》卷三《夜闻松声有感》后;

《夜登江楼》在弘治本、木版本、乙亥字小字本中均位于《后集》卷三《驿路海棠已过有感》后,在承应本中位于《后集》卷四《龙挂》后;

《月夕》在弘治本、木版本、乙亥字小字本中均位于《后集》卷五《夏夜》后,在承应本中位于《后集》卷四《罗翅峡江小酌》后。

可见,在诗歌次序上,两部朝鲜本同于弘治本,而异于承应本。

(二)诗歌篇目

《寄二子》一诗,承应本和朝鲜本均无,弘治本在《前集》卷七之末。《客有见过者既去喟然有作》一题,承应本《前集》卷十录两首,弘治本和朝鲜本均只录其一。

(三)诗歌文本

通校全书,发现各本诗歌文本之间存在诸多异文,包含以下几种情况(统计结果已排除明显的讹误之例):

1.弘治本异,承应本、木版本、乙亥字小字本同。共30例。如前者《投梁参政》“推枕中夜起”句,后者均作“推枕中夕起”;前者《一百五日行》“老鸦飞来复飞去”句,后者均作“老鸦飞鸣衔肉去”。

2.承应本异,弘治本、木版本、乙亥字小字本同。共12例。如前者《十月九日与客饮忽记去年此时自锦屏归山南道中小猎今又将去此矣》“凄怨传得三巴声”句,后者均作“凄凉传得三巴声”;同诗“已有梅花开半树”句,后者均作“已有梅花开满树”。

3.木版本异,弘治本、承应本、乙亥字小字本同。共21例。如前者《夜宿阳山矶将晓大雨北风甚劲俄顷行三百里遂抵雁翅浦》“起看草木尽南靡”句,后者均作“起看草木尽南飞”;前者《答客》“衰病始知悔”句,后者均作“衰容始知悔”。

4.乙亥字小字本异,弘治本、承应本、木版本同。共31例。如前者《初夏幽居》“夜窗细雨燕相宜”句,后者均作“夜窗细雨燕相依”;前者《游近山》“倚楼无语话清愁”句,后者均作“倚楼无客话清愁”。

5.弘治本、承应本异于木版本、乙亥字小字本。共16例。如前者《日出入行》“但见旦旦升天东”句,后者作“但见朝朝升天东”。前者《天王广教院在蕺山东麓予年二十时与老僧惠迪游略无十日不到也淳熙甲辰秋观潮海上偶系舟其门曳杖再游恍如隔世》“扫壁观旧题”句,后者作“扫壁观旧书”。

6.弘治本、木版本异于承应本、乙亥字小字本。共4例。如前者《游仙》“仙班最近玉炉香”句,后者作“仙攀最近玉炉香”。

7.弘治本、乙亥字小字本异于承应本、木版本。共2例。如前者《小雨》“映叶莺犹转”句,后者作“映叶莺犹啭”。

8.弘治本异于承应本异于木版本、乙亥字小字本。共4例。如弘治本《游东都赵氏园》“许可鼻端知”句,承应本作“许汝鼻端知”,木版本、乙亥字小字本作“许多鼻端知”。

9.弘治本异于承应本、木版本异于乙亥字小字本。共2例。如弘治本《临别成都怅饮万里桥赠谭德称》“映花碾草红车小”句,承应本、木版本作“映花碾草钿车小”,乙亥字小字本作“映花碾草细车小”。

10.弘治本异于承应本、乙亥字小字本异于木版本。共3例。如弘治本《晓叹》“幽并从来多烈士”句,承应本、乙亥字小字本作“幽并从今多烈士”,木版本作“幽并从古多烈士”。

11.弘治本、承应本、木版本、乙亥字小字本均异。共1例。如弘治本《过杜浦桥》“桥外波如鸭头绿”句,承应本作“桥外波波鸭头绿”,木版本作“桥外波生鸭头绿”,乙亥字小字本作“桥外波成鸭头绿”。

统计可知,弘治本有独立异文40例,承应本17例,木版本25例,乙亥字小字本34例。乙亥字小字本与弘治本同者共35例,与承应本同者共58例,与木版本同者共62例。乙亥字小字本仅与弘治本同者共2例,仅与承应本同者共7例,仅与木版本同者共20例。故乙亥字小字本诗歌文本与木版本、承应本的相关度明显高于弘治本。

综合以上对比结果,可对《名公妙选陆放翁诗集》东亚版本的源流作以下推论:

(一)中、日、朝所见之元刊本可能存在差异。其中,明本系统和朝鲜系统在诗歌次序及篇目上基本一致,明本系统多出《寄二子》一诗,或为弘治本在校订过程中所增补。日本系统则与二者相异,故日本所藏元刊本或与明本系统、朝鲜系统的元刊底本并不完全相同。但三个系统在文本上又有相近之处,相比于明本系统,朝鲜系统在文本上与日本系统更为接近,或是因为弘治本曾经过修订。由此可在东亚视域下对《名公妙选陆放翁诗集》的成书与流传过程进行还原:《名公妙选陆放翁诗集》在最初成书之后,于元代又经历修订和改编,形成同源的几种元刊本,传入朝鲜的元刊本与明弘治本所据之元刊本或属同一版本,然因修订及传写讹误等因素暂不可确认。

(二)乙亥字小字本的文本处于木版本和承应本之间,相比于韩国学者所认为的弘治本,其参考日本系统(日藏元刊本或日本本土刻本)的可能性更大。加之其在诗歌次序及篇目上同于木版本,故其成书当是以木版本或木版本的底本元刊本为底本,以日本系统的版本为参校本而刻成。

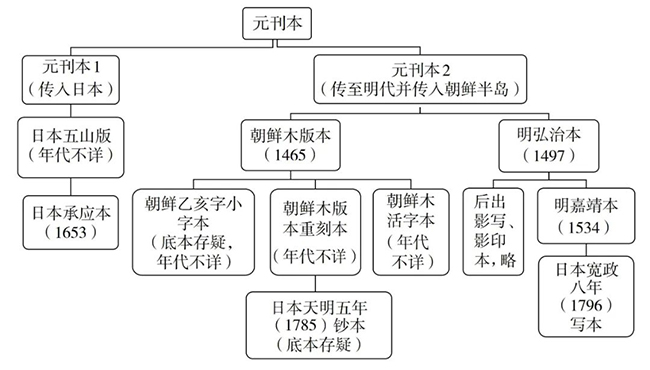

综上,《名公妙选陆放翁诗集》东亚版本系统如下图2所示:

图2

四、《名公妙选陆放翁诗集》在东亚的影响

《名公妙选陆放翁诗集》作为陆诗的早期选本,在全集阙如的很长一段时间里,对陆诗的传播与阅读都具有主导作用,“《精选陆放翁诗》前、后、别集就是明末以前绝大部分读者能看到的全部陆诗”。四库馆臣将《名公妙选陆放翁诗集》与《剑南诗稿》并列,述其原因云:“《剑南诗集》汲古阁刻本今已盛行于世,然此选去取颇不苟,又宋人旧本,故以陈亮《欧阳文粹》之例与本集并存之。”由于《名公妙选陆放翁诗集》选诗较为严谨,又是宋人选宋诗,因此即使陆诗全集已流行于世,其价值仍不可磨灭。与诸多陆诗选本相比,《名公妙选陆放翁诗集》亦有其优胜之处。梁章钜在批评选陆诗者多失之狭隘,遮蔽陆诗之本来面目时,却对《名公妙选陆放翁诗集》持肯定态度,认为其去取颇严谨。钱泰吉《跋剑南诗集》亦云:“读放翁诗,当遵《御选唐宋诗醇》,参以罗涧谷、刘须溪选本,放翁真面,不为流连光景之词蒙翳晦塞,诗家正脉,庶几不坠。”即使在选诗水准较高、影响极大的陆诗御选本问世后,《名公妙选陆放翁诗集》仍被视为阅读陆诗的重要选本,因为其能反映陆诗的“真面”。

正因如此,宋元之后选陆诗者,如明代曹学佺《石仓历代诗选》、李蓘《宋艺圃集》及清代数量遽增的宋诗选本,均曾参考《名公妙选陆放翁诗集》,所选陆诗多有与之重合者。《名公妙选陆放翁诗集》中的诸多篇目也因反复入选而流传甚广,成为陆诗中的经典。钱锺书以“悲愤激昂”和“闲适细腻”概括陆诗之风格,冯至便认为罗椅多选闲情逸致之作,刘辰翁则多选慷慨悲歌之作,二集相互补充,反映陆诗全貌,对《名公妙选陆放翁诗集》之价值予以肯定。

《名公妙选陆放翁诗集》传入日本和朝鲜半岛,亦推动了陆诗在东亚的流行,下分述之。

《名公妙选陆放翁诗集》成书后不久即传入日本,后又经多次翻刻,然直到江户后期才产生较大影响。江户后期,日本诗坛逐渐掀起宗尚宋诗的风潮。据松下忠的分期,从明和、安永、天明时代至文化、文政时代(约为1764—1830),是宋诗在江户诗坛较具影响力的时期。是时大量宋诗选本传入日本,日本鼓吹宋诗的汉诗人群体热衷于编刻宋诗选本,其中不乏选陆诗者,尤以山本北山(1752—1812)、市河宽斋、大洼诗佛(1767—1837)等人用力最勤。

享和元年(1801)日本翻刻清代周之鳞、柴升所编《陆放翁诗钞》,由大洼诗佛等人校正,山本北山为之作序,述及明刊本《精选陆放翁诗集》,云:

昔者始选陆诗者,罗椅所选《放翁诗选前集》十卷、刘辰翁所选《后集》八卷是也。二人皆有名士,而去放翁未远,故其选非不佳,然是时《剑南诗稿》不敷于世,故二子得诗甚少,其所选仅仅是尔,所谓河伯望洋者也,何以得窥海若之居之水端耶? 附《别集》一卷,不知何人撰,盖明人摭《瀛奎律髓》中放翁诗而成之。我邦坊间有刻本,不足甚重焉。

山本北山首先肯定《精选陆放翁诗集》之优点,认为罗椅、刘辰翁因与陆游年代相近,故其选陆诗质量为佳,但旋即指出其收诗数量过少,相比于全集近万首的规模,仅是沧海一粟,这使其价值大打折扣。他还指出明刊本已在日本书肆流通,成为日人可获取的陆诗选本。

当时的汉诗人亦有与山本北山看法大相径庭者。文化五年(1808)所刻《增续陆放翁诗选》乃是在明刊本《精选陆放翁诗集》的基础上增删改编而成。其卷首所附释慈周(1734—1801)序云:

方兹时,宋元名家集卖买,以权衡称之轻重,一准故纸价。尔来五六十年,诗体大变,人情顿渝,嘉、隆与宋元,爱恶易地……若陆放翁,乃南宋一大家,名声赫赫,虽五尺之童,能知而道之。然其集,坊刻仅有罗涧谷、刘辰翁选者数卷,而板毁既久,近日举世购求,苦乏见本。若舶载《剑南集》,价比旧什倍,未出崎嶴,索者竞进,饿狗争骨,约为豪有力者所有,贫士斜睨垂涎尔。间有一书行,欲急增刻数百首,以给其须也。

在这段序文中,释慈周利用热销书籍及其价格变动生动描绘了当时诗坛明诗影响力下降而宋诗上升的情景,陆游作为宋诗大家亦受到重视。释慈周的记述还透露出此前陆游诗集在日本长时间的沉寂。他指出当时可见之陆游诗集仅有罗椅和刘辰翁的选本,即承应本,且其书板已毁,至江户后期已难以获取。是时,毛晋汲古阁所刻《剑南诗稿》已频繁运至日本,释慈周解释了择选本而弃全集之原因:《剑南诗稿》在当时极受追捧,即便价格倍于选本,在未出长崎港时已为富人抢购一空,贫士则无从致书以观,故书商才欲增刻价格低廉的陆诗选本以供其需。可见在宗宋风潮影响下,陆游诗集供不应求,罗椅、刘辰翁选本再次焕发生机,继续充当陆诗在日本传播的重要媒介。释慈周作为江户诗风变革的先驱,有“钵盂中陆务观”之称,但他并未完成陆诗选本的增订工作,村濑栲亭(1744—1819)《增续陆放翁诗选序》云:“《放翁诗选》旧刻毁已久,六如师尝欲《唐宋诗醇》补之,未果而下世,顷者书肆请余增订之。”可见释慈周中途离世,后由村濑栲亭接替。此书本之明刊《精选陆放翁诗集》,删《别集》而重新编排,以《剑南诗稿》增补,收诗数量从五百余首增至近千首,可见其欲弥补这一早期选本收诗少的缺陷,其增选亦效法罗、刘,兼选激昂与闲适而以后者为主。

市河宽斋在其《陆诗意注》首卷凡例中对自罗、刘选本至清代《御选唐宋诗醇》等诸多陆诗选本进行评价,其评罗、刘选本云:

陆诗之有选,以罗椅、刘辰翁为始。虽时距放翁未远,去取颇不苟,而编以各体分列,绝不拘本集之序次,使后世读者茫乎不知所由。在元时,未闻有举陆诗者。明弘治中,翻刻罗、刘选本……后世选家,或错综次第,或各体分抄。虽意在为后学者,殊失公自辑之本意。今一从《诗醇》用本集之次序者。

市河宽斋亦对罗、刘选本较为熟悉,他肯定罗、刘选本作为最早的陆诗选本具有距陆游时代近、选诗严谨的优势,但对此书的编次不满,认为按诗体而不按编年编次,不利于阅读,故其选取按编年编次的《御选唐宋诗醇》为注陆底本。但市河宽斋在注释过程中还是对《名公妙选陆放翁诗集》尤其是刘辰翁的评点加以利用。

小野湖山(1814—1910)编纂其师藤森弘庵之诗集时,自云效法罗椅选陆诗,即通过选诗表现对藤森氏之诗“慷慨悱恻,情理精到”特质的理解。小野氏不但理解罗椅选诗之微旨,亦对选本的文学批评价值有所把握。可见《名公妙选陆放翁诗集》不仅推动了日人的陆诗阅读,其选诗之法亦为日人所吸收。

陆游诗集在朝鲜半岛的接受情况不同于日本,陆游在丽末鲜初已负盛名。高丽王朝中后期,宋人诗文集大量传入,故诗坛宗尚宋诗,尤以苏、黄为盛。此时,收录陆诗的宋诗选本如《瀛奎律髓》等均已传入朝鲜半岛,因此高丽文人已可以阅读到陆诗。丽末文人李穑(1328—1396)有诗云:“刬却君山湘水平,斫却桂枝月更明。放翁此语尽豪放,只恐千载传狂名。”又云:“放翁诗语想清游,一马二僮溪路秋。”李穑所言陆诗分别为《楼上醉歌》和《游近山》,二诗均见于元刊本《名公妙选陆放翁诗集》和宋刊本《剑南诗稿》,而不见于《瀛奎律髓》等宋诗选本,则李穑有可能是通过元刊本《名公妙选陆放翁诗集》阅读到的。朝鲜初期延续宗宋风气,辞章派代表人物徐居正鼓吹宋诗,并推动“海东江西派”的形成。他们皆师法江西诗派,因此对江西诗派作家曾几的弟子陆游推崇备至,由徐居正、成任等人促成刊刻的《名公妙选陆放翁诗集》亦成为这一文人群体重要的陆诗读本。徐居正之弟子李承召(1422—1484)有《次〈陆放翁集〉诗韵三十一首》,其所次之诗均见于《名公妙选陆放翁诗集》,除《蜀酒歌》《与青城道人饮酒歌》二首出自《前集》卷一外,其余均出自《前集》卷三,诗歌次序亦一致。不仅如此,李承召亦与成任交游,同徐居正一样曾为成任所编《太平通载》及成侃之诗集作序跋。由此更可断定,李承召所见之《陆放翁集》即木版本《名公妙选陆放翁诗集》。上文已述及成任之弟成伣所编《风骚轨范》中所选陆诗以《名公妙选陆放翁诗集》为重要参考,兹不赘述,由此可见,《名公妙选陆放翁诗集》作为朝鲜初期最主要的陆游诗集,对于推动朝鲜文人的陆诗阅读发挥了重要作用。

实际上,宋刊本《剑南诗稿》至晚在朝鲜初期也已传入朝鲜半岛。金时习(1435—1493)有《山居集句》百首,其所集陆诗多见于《剑南诗稿》而不见于《名公妙选陆放翁诗集》,当是参考过《剑南诗稿》。又据学者考证,成伣编《风骚轨范》亦曾参考宋刊本《剑南诗稿》。由是可知陆诗全集本此时已在朝鲜半岛流传,但其传播范围当较有限。直至朝鲜中期,《名公妙选陆放翁诗集》仍是陆诗传播的主要载体。沈守庆(1516—1599)曾记其读陆诗事,云:

陆放翁名游,字务观,宋诗人大家也。其诗豪放平易,无险涩怪奇之病,余尝爱之。偶得刘涧谷精抄一部,乃成判书任因徐四佳居正所储而誊写印出者也。第字细,不合老眼,故倩友人善写安翰誊写之,以便观览。诗多老境之作,而今安公及余皆年过八十,老人之诗,老人写之,老人览之,亦一奇事也。

沈氏明言其所获“涧谷精抄一部”即成任所刊木版本,但其将罗椅与刘辰翁混为一谈,称为“刘涧谷”,实为误读。从沈氏的语气中可推测,他并未阅读过其他的陆游诗集,通过《名公妙选陆放翁诗集》他才对陆诗形成了“诗多老境之作”的阅读感受。为方便阅读,沈氏又请人抄写一部,故朝鲜还曾产生过以木版本为底本的写本。李睟光(1563—1628)记徐居正诗之取法对象,云:

成慵斋谓“徐四佳诗专学韩、陆”,未知韩、陆是何人。或疑韩是昌黎,陆是龟蒙,后观四佳手抄《陆集》及其所自为《序》则极赞放翁,又曰“放翁之诗出于韩子苍”,乃知韩即子苍也。

徐居正曾请成任抄写其所藏元刊本《名公妙选陆放翁诗集》,李氏所见“陆集”当即此本,惜其不传,今徐氏集中亦无其自作之序。李氏通过此书得知,徐氏所学“韩、陆”即韩驹(字子苍)和陆游。徐氏称陆游师法韩驹,即意在强调韩驹—曾几—陆游一脉的江西诗法。成任之跋踵武徐氏,又于江西气格外体味陆诗之豪,谓其“于流动发越之中有森严精绝之工”,显然是对罗椅、刘辰翁选诗倾向的全面解读。在徐居正的鼓吹下,以《名公妙选陆放翁诗集》为载体,陆诗自江西诗派入的特点得到强化,徐氏确为推动陆游诗歌在朝鲜半岛广泛传播的重要人物。

随着明末至清陆游诗集编选增多,毛晋汲古阁刊《陆放翁全集》、吴之振等人所编《剑南诗钞》、杨大鹤《剑南诗钞》等均传入朝鲜半岛。反映朝鲜英祖(1724—1776在位)到正祖(1776—1800在位)初期藏书的《大畜观书目》著录《剑南诗抄》一套六册、《陆放翁集》四套共三十四册、《放翁诗集》八册,可见此时朝鲜半岛的陆集已较为丰富。朝鲜晚期文人已能够获取陆诗全集,如李宜显(1669—1745)在出使清朝时便曾购入“《陆放翁集》六十卷”。陆诗全集的传播及影响日益显著。

朝鲜亦曾编纂陆游诗集,如申靖夏(1680—1715)《放翁律钞》、崔兴璧(1739—1812)《剑南精选》。其中影响最大者,当属正祖主持下所编《杜陆分韵》《杜陆千选》《二家全律》这一系列杜诗、陆诗合刻本。正祖于宋代选陆游以配少陵,其编纂这些杜、陆诗集的目的在于砭俗矫时,以广教化。这些在政治运作下生成的陆诗选本,选诗亦曾参考《名公妙选陆放翁诗集》等选本,其不仅促使陆诗完成经典化,也印证了《名公妙选陆放翁诗集》作为早期陆诗选本的经典性。

由于陆诗全集体量过大不易传播,《名公妙选陆放翁诗集》在中国、日本、朝鲜半岛均有较长时间充当陆诗传播的主要媒介,东亚文人对其早期选本的性质、选取陆诗的标准均有正向的、相近的认识。但《名公妙选陆放翁诗集》在东亚三国发生影响的轨迹又不尽相同,虽均起始于文人对陆诗的关注,但由于不同力量的逐渐介入而形成各自独特的道路。学者论清人对陆诗的接受是“‘朝’与‘野’、上层精英与下层文人之间诗学观念的离合消长”,《名公妙选陆放翁诗集》在东亚的命运亦如是。日本文人对《名公妙选陆放翁诗集》的接受难免受诗坛潮流裹挟,自宗宋诗风兴起后愈发重视这一选本。日本文人通过编著诗歌选本弘扬自己的诗学主张,因此,《名公妙选陆放翁诗集》在江户后期不仅多被利用,其价值、特点等亦多被评论。文人主导、着眼于选本本身的优化是《名公妙选陆放翁诗集》在日本传播的主要特点。相较而言,该选本在中国和朝鲜的传播受政治力量的影响更深。四库馆臣对《名公妙选陆放翁诗集》价值的认定在一定程度上巩固了后人对此书的认知,即使统治阶级主导编成的《御选唐宋诗醇》与诸多清人所编陆诗选本成为主流,此书的影响仍持续存在。海东文人最初通过《名公妙选陆放翁诗集》阅读陆诗,同样主要关注陆诗的技法、风格等方面。而朝鲜王室欲推动陆游升格,挖掘陆诗的政治价值,则须立足于对陆诗全集的阅读,选本虽具参考价值,却难以满足其需求,因此影响渐弱。陆诗的经典地位在东亚三国均最终得到确立,《名公妙选陆放翁诗集》在其中发挥了重要作用,却也走向不同的结局。

五、结语

宋末元初,罗椅和刘辰翁分别编纂了陆游诗歌的早期选本,元代书商将二者合刻,署名《名公妙选陆放翁诗集》。此书在元代已经改编,在诗歌顺序、篇目、文本上均有调整。元刊本《名公妙选陆放翁诗集》在元代已传入日本和朝鲜半岛,今除日本的元刊本尚存外,其余均已亡佚,但中、日、朝三国均以本国所见之元刊本为底本刊刻新版本,并形成各自的《名公妙选陆放翁诗集》版本系统。在中国,明本系统削去《名公妙选陆放翁诗集》之名,增补《别集》,并对文本进行修订。日本和朝鲜系统则更多地保留元刊本的原貌,且日本系统的版本明显不同于明本和朝鲜系统,三个系统的文本亦呈现出复杂的关系。通过对中、日、朝《名公妙选陆放翁诗集》诸版本进行综合研究,不仅可以最大程度地发挥其校勘价值,亦能打破视域局限,窥知这一陆诗选本成书与流传的更多细节。作为早期陆游诗歌传播的重要载体,《名公妙选陆放翁诗集》如同具有强大生命力的文本母体,在东亚三国不断增殖新版本的同时,培育起阅读、评论、编选陆诗的风潮,最终促使这部选本完成其在东亚汉文化圈内的环游,使陆诗成为东亚汉文学共同的经典。张伯伟教授强调,东亚书籍史研究既要关注书籍传播的“表象”,又要探索传播、阅读后的“心象”。《名公妙选陆放翁诗集》这一东亚汉籍交流的生动案例展示了书籍史研究应当突破地域、学科壁垒;汉籍传播引发的东亚各国汉文学的回响,亦应被视为透视书籍文化交流的显微镜加以重视。

【作者简介】张新雨,南京大学文学院博士研究生。研究方向:域外汉籍、东亚古代汉文学史。

本文发表于《文献》2025年第4期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|