内容摘要:唐代小说《酉阳杂俎》在朝鲜王朝的流传与两班家族关系甚密。其朝鲜刻本的底本出自安东权氏家族的权健;朝鲜成宗二十四年(1493)的李克墩献书事件与士林派和勋旧派的对立并无关系,各方士人在包括此书在内的刻书事业中均有合作。该书的内容在朝鲜刻本尚未出现之前就曾在朝鲜成宗时期士林派名儒金宗直及其部分门生中有所流传。《酉阳杂俎》朝鲜刻本的书板于“壬辰倭乱”中被焚毁,其后未有重刻。现存韩国成均馆大学的朝鲜刻本曾属于李滉门生、光山金氏家族的金富仪,韩国冲斋博物馆藏朝鲜刻本曾属于李滉门生、安东(酉谷)权氏家族的权东辅,诚庵文库旧藏本亦出自安东(酉谷)权氏家族。日本国立国会图书馆藏朝鲜刻本在“壬辰倭乱”时流入日本,其朝鲜藏者亦与李滉和光山金氏家族关系密切。随着多种《酉阳杂俎》明刻本传入朝鲜,其朝鲜刻本最终消亡,但此书的流传范围则进一步扩展。

关键词:《酉阳杂俎》 朝鲜刻本 藏书印光山金氏 安东权氏 李滉

引 言

《酉阳杂俎》是为数不多能够单行流传至今的唐代著作,虽在南宋嘉定、淳祐时期曾有刻本问世,但均已不传,现存早期版本包括两种刊刻于万历以前的“明初本”和“嘉靖翻刻本”。万历以降的版本则有约万历三十年(1602)商濬《续稗海》本、万历三十六年(1608)赵琦美刻本(以下简称赵本)、约明崇祯六年(1633)毛晋汲古阁《津逮秘书》本,其中又以赵琦美刻本质量最善。

《酉阳杂俎》亦有朝鲜刻本存世,且朝鲜刻本为考订该书早期版本的传承关系提供了重要依据。不过,中国学者对其朝鲜刻本的认识,最初始于日本传抄本。晚清民国间藏书家李盛铎曾获一日本抄本《酉阳杂俎》,他据其中所录朝鲜人跋语,判断系抄录自一种弘治壬子(1492)朝鲜刊本,此日本抄本后入藏北京大学图书馆(索书号:LX/6740)。1948年,宿白曾以此日本抄本与自己收藏的《四部丛刊》影印明赵琦美刻本进行对校。1981年,日本学者今村与志雄亦据李盛铎藏书目录发现《酉阳杂俎》曾有朝鲜“李士高刻本”。1998年,陈连山发表论文介绍了这一日本抄本,《酉阳杂俎》还有朝鲜刻本的事实方为中国学界所了解。2011年,日本国立国会图书馆公布了馆藏《酉阳杂俎》朝鲜刻本的高清彩色照片,2014年又影印出版,中国学者方能真正寓目此版本之面貌。

实际上,中国学界在介绍《酉阳杂俎》的朝鲜刻本时,所言均为收藏在日本的一部,而该朝鲜刻本尚有数部收藏于韩国本土。闵宽东最先注意到韩国成均馆大学和诚庵文库藏有《酉阳杂俎》朝鲜木版本,经过多年调查,又发现奉化郡冲斋博物馆也有一藏本,并在2018年与成均馆大学藏本一同影印出版。近年来成均馆大学也公布了馆藏《酉阳杂俎》朝鲜刻本的彩色照片,披露了更多信息和细节。

尽管日本和韩国所藏《酉阳杂俎》朝鲜刻本出于同版,彼此之间仅有印次的差异,然这并不意味着现存韩国的朝鲜刻本印本缺少价值。随着各收藏机构彩色照片的公开,不同印本中保留的藏书印等细节信息也获得了进一步分析和讨论的空间。本文拟从韩国成均馆大学和日本国立国会图书馆所藏《酉阳杂俎》朝鲜刻本的藏书印入手,结合朝鲜文献记载,考察该朝鲜刻本的刊行细节、流传范围及与朝鲜两班家族和士人的关系。

一、《酉阳杂俎》朝鲜刻本的刊刻与书板存续

(一)《酉阳杂俎》朝鲜刻本的刊刻者与安东权氏之关系

《酉阳杂俎》朝鲜刻本书末附有三位朝鲜文臣李克墩(字士高,1435—1503)、李宗准(字仲钧,1453—1499)以及崔应贤(字宝臣,1428—1507)的跋语,均撰于弘治壬子(1492)腊月,是为《酉阳杂俎》朝鲜刻本的开刻时间。三篇跋语均提及“永嘉权叔强”提供了刊刻底本,然前人均未指出这位底本提供者的身份。权叔强即权健(字叔强,1458—1501),其人没有文集存世,生平资料散见于《朝鲜王朝实录》和权鳖(1589—1671)《海东杂录》(约成书于1670年)卷六中。燕山君七年九月权健去世,当月的《朝鲜王朝实录》中即载录一则权健的小传:

字叔强,安东人。近之曾孙,擥之子。年十五中进士,十九中别试,授成均馆直讲,迁弘文馆校理,转应教、典翰,升副提学……丙午迁礼曹参判,历司宪府大司宪、汉城府左尹、兵曹参判。辛酉以病辞,授知中枢府事,卒年四十四……又能力学博览,为文章平淡,素抱清羸之疾,心存淡泊。公退之暇,必屏居一室,左右图书,吟啸其中,常若有恬退之志。而其文章、政事之才,人以公辅期。

权健出身安东权氏家族,为高丽末期名臣、著名朱子学者权近(1352—1409)曾孙,朝鲜世祖朝重臣权擥(1416—1465)之子。三篇跋语中称其为“永嘉”,此为其家族所出的安东地区的古称,朝鲜端宗二年(1454)纂成的《世宗实录地理志》“安东大都护府”条记:“高丽太祖十三年庚寅,自将及后百济王甄萱战于古昌,败之。郡人金宣平、权幸、张吉佐太祖有功,拜宣平为大匡,幸、吉各为大相,升其郡为安东府,后改为永嘉郡。”可知安东权氏家族以被高丽王朝创建者王建赐姓的权幸为始祖。且以高丽时期的古称“永嘉”指代安东由来已久,如朝鲜端宗(1452—1455年在位)生母显德王后(1418—1441)即出自安东权氏,朝鲜文宗(1450—1452年在位)的墓志文中即称“显德王后权氏,永嘉世族”。

权健不仅家族背景显赫,且年少中进士,早慧而颇有才学,《海东杂录》记权健曾参与编纂《成庙实录》《三朝宝鉴》《历代君臣明鉴》,时代略晚的记载中记权健曾出使明朝。故权健的年龄虽小于三位主持刊刻《酉阳杂俎》的文士,然跋语中均对权健施以敬称,如李克墩盛赞“定公永嘉权君叔强,将主文衡,以斯文为己任,出家藏唐本一帙”。所谓“唐本”应指中国刻本,结合权健的家族背景及其参与国家修纂工程的经历,他具备广泛涉猎书籍的资源和机会,能拥有“唐本”《酉阳杂俎》亦在情理之中。

值得注意的是,与权健直接交流并获得《酉阳杂俎》底本的是三位刊刻者中的李宗准。崔应贤的跋语明确记录了三人组织刊刻的过程:

永嘉权相叔强味其味而捐家藏,嘱诸都事李侯仲钧;仲钧味其味而白于使相广原李公;公味之,诚悦以口,绣榟广布,以补圣上人才之养。

可知权健是将底本赠予了李宗准,继而由李宗准请求李克墩募工刊刻。李宗准的母亲和妻子都出身安东权氏,尽管可能并非权健所属的家系,但李宗准与权氏家族的亲缘关系很可能促成了他与权健的交往。此外,在《酉阳杂俎》付梓刊刻之前,李克墩与权健曾在成宗二十一年(1490)至二十二年间共同任职于兵曹,《成宗实录》中多有二人共同议事的记录,最早一次为二十一年五月十四日,最晚一次在二十三年一月十五日,可以推测二人在六曹共事期间,彼此关系应较为和睦,而权健乐于为李宗准、李克墩提供家藏《酉阳杂俎》作为刊刻的底本,应是基于他与二人之间的密切关系。

《酉阳杂俎》朝鲜刻本最后选择在曾经的新罗故都“月城”(庆州)刊行,亦与李克墩、李宗准之仕途转迁直接相关。据《成宗实录》,李克墩在成宗二十三年一月二十二日外放为庆尚道观察使,几天前他尚与权健共同议事。李宗准则约在二十二年内改任庆尚道都事,当李克墩成为从二品的庆尚道地方长官后,作为下属的李宗准希冀刻书的倡议,则需要获得李克墩的支持。而崔应贤也于成宗二十二年改任庆州府尹,故他应是实际负责刊刻事宜之人。

然而,在《酉阳杂俎》朝鲜刻本问世的次年(1493)即发生李克墩献书受到弘文馆副提学金谌(1445—1502)攻击的争议事件,此事前人多有讨论,闵宽东认为这一争议事件并非针对书籍。而李克墩、李宗准在任职于庆尚道期间合作刻书的事实,也说明以传统的“士林派”与“勋旧派”之别来归纳士人的对立或合作关系,亦有可商榷之处。实际上,在《酉阳杂俎》朝鲜刻本刊刻之前,李宗准的老师、成宗时期著名士林派名儒金宗直(1431—1492)就曾在诗中引用《酉阳杂俎》:

草龙帐《酉阳杂俎》:(具)〔贝〕丘之南有蒲萄谷。天宝中,沙门曇霄至此,得枯蔓,还本寺植之。长高数仞,荫地幅员十丈,仰视若帷盖。其房实磊落紫莹,人号为“草龙珠帐”。

枯蔓春回美荫浓,桑门帐幕迥临空。棽森翠盖飘香雾,磊落骊珠衬睡龙……

(具)〔贝〕丘枯蔓忽葱茏,碧眼胡僧窃化工。佳实棚头垂宝珞,紫茎帐底走骊龙……

这段《酉阳杂俎》引文出现在诗题《草龙帐》下的双行注中,“草龙珠帐”的内容则出自《酉阳杂俎》卷十八《广动植·木篇》。金宗直诗中多处化用《酉阳杂俎》此条的多种要素,如“枯蔓”、“具丘”(应为“贝丘”),以“帐幕”对应“帷盖”,“碧眼胡僧”对应“沙门曇霄”,“骊珠”和“宝珞”代指葡萄等。不过,直至1492年8月金宗直去世时,《酉阳杂俎》尚未刊刻,这说明他可能是从私藏的抄本或《太平广记》中读到的这则内容。除弟子李宗准外,提供底本的权健在初入仕途时,就已为金宗直所耳闻;权健十九岁即中别试,才学引人瞩目,与他同入选的曹伟(1454—1503)后来成为金宗直的弟子和姐夫;金宗直还曾为权健所编的祖父权踶(1387—1445)《永嘉连魁集》撰写序言。可见他与权健的关系亦颇密切。凭借这些门生、家族与官场中的人际关系网络,金宗直应能够阅读到私藏《酉阳杂俎》抄本。此外,金宗直与李克墩亦有交接,其《和东莱靖远楼》一诗即因“时今大司宪李克墩……奉使,留饮于此。余与成都事来会,李要余赋之”而作。若按照士林派和勋旧派的二分法思路,金宗直与李宗准师徒同属士林派,勋旧派李克墩则与之对立。而与众人均有往来的权健却游离在“二分法”之外,他在受到金宗直赏识,与李宗准的母家有亲缘关系的同时,亦与李克墩共事。在1493年李克墩受到金谌攻击后不久,权健还与金谌合作校勘新纂的《医方类聚》一书。燕山君元年(1495)一月十四日,权健又与李克墩共同参与议定成宗庙号、陵号和殿号的工作,四月十九日又同任《成宗实录》撰修官。因此,权健与金谌、与李克墩之间并无所谓士林派和勋旧派之别的隔阂。那么,金谌发难于《酉阳杂俎》等书,更可能是出于个人和李克墩的恩怨,而非基于士林派和勋旧派的政治对立。从刊刻和出版《酉阳杂俎》一事来看,不同派别的文士在出版事业上颇有合作。

但其后的十年间,刊刻者的命运和朝政局势发生了剧烈的变动。燕山君四年七月,李克墩因撰修《成宗实录》之事发起“戊午史祸”,已去世六年的金宗直被开棺斩尸,众多门生遭到打击,李宗准在流放途中被杀,昔日的合作关系彻底不复存在。1506年发生“中宗反正”(亦称“丙寅政变”),燕山君被废。在为“戊午史祸”受难者平反后,《燕山君日记》中将“史祸”之责全数归咎于燕山君九年已去世的李克墩,致其无文集、墓志、行状等文字存世。可见“戊午史祸”固化了士林派和勋旧派之间长期对立的印象,今人在解释李克墩献书而被攻击一事时,便将这一后来的变化投射到之前的历史情景中。

(二)《酉阳杂俎》朝鲜刻本书板的使用时间

不过,由李克墩主持刊刻的《酉阳杂俎》《唐宋诗话》《遗山乐府》几种中国书籍并未因政局变化而被禁毁,16世纪朝鲜学者鱼叔权编纂的类书《考事撮要》中明确著录了《酉阳杂俎》等著作的书板。据考证,《考事撮要》初撰于明宗九年(1554),后在宣祖元年(1568)、宣祖九年两度续撰,鱼叔权之后又有宣祖十八年许篈续撰本。宣祖二十五年发生日本入侵朝鲜的“壬辰倭乱”。战争结束后,光海君五年(1613)又有《考事撮要》朴希贤重修本等等。《考事撮要》1613年重修本的书末跋语称:

至于“八道册板”,今则烧毁,故并皆删去,以土产代之。

这说明在“壬辰倭乱”之前,《考事撮要》原有朝鲜八道刊刻和收藏书板的记录,但因多数书板在战争中被焚毁,重修此书时为求实用而删除了已不存在的书板名目。李仁荣(又名春山仁荣)据此搜集和目验了五种《考事撮要》旧藏本,以1585年许篈续撰本为底本,复原了“八道册板”的内容。根据复原成果,各地册板的信息实际著录于《考事撮要》中《八道程途》一目下,《酉阳杂俎》则著录于庆尚道庆州,这与朝鲜刻本跋语中的“月城”吻合,而《唐宋诗话》和《遗山乐府》分别著录于庆尚道尚州、晋州,也说明李克墩主持制作的书板直至1585年仍在被使用。结合《考事撮要》中著录的壬辰倭乱之前朝鲜八道书板的情况,可知庆尚道的册板数量最多,为刻书业最发达地区,故《酉阳杂俎》会在庆州开雕,除李克墩等刊刻者任职于当地的因素外,庆尚道既有的刻书业基础亦十分关键。

《考事撮要》内容的变化也证实,《酉阳杂俎》的朝鲜书板在使用了一百年后毁于壬辰倭乱中。晚期的《考事撮要》版本只加入了京城的书板名目,其中未见《酉阳杂俎》。自17世纪起庆尚道的刻书业逐渐恢复,现存编成于壬辰倭乱之后的时间最早的册板目录,是晚至肃宗二十六年(1700)的《古册板有处考》。韩国学者玉泳晸统计了壬辰倭乱之后成书的多种庆尚道书板目录著录的册板数量,指出庆尚道的刻书数量长期未能恢复到壬辰倭乱前的水平。18世纪的多种庆尚道的书板目录中,均未著录《酉阳杂俎》,则其书板被毁后未再重制。因此,现存日本和韩国的《酉阳杂俎》朝鲜刻本,均是印制在壬辰倭乱之前的遗珍。

(三)壬辰倭乱前朝鲜文士著述中的《酉阳杂俎》

如前所述,对刊刻《酉阳杂俎》起到重要作用的李克墩、李宗准和权健等人均与金宗直关系密切,金宗直的《草龙帐》一诗也反映出这位名儒对《酉阳杂俎》中的记载颇有兴趣。由此,《酉阳杂俎》在其朝鲜刻本问世前,可能已在金宗直的门生弟子之间有所流传。金宗直的另一门生表沿沫(1449—1498)在成化丙午年(1486)为徐居正(1420—1488)《笔苑杂记》所作序言中亦明确提及《酉阳杂俎》:

其所著述,皆博采吾东之事,上述朝宗神思睿智创垂之大德,下及公卿贤大夫道德言行、文章政事之可为模范者。以至国家之典故,闾巷风俗有关于世教者,国乘所不载者,备录无遗……丛笔谈,谈林下之闻见;言行录,录名臣之实迹,而是篇殆兼之。岂若《搜神》《杂俎》等编,摘奇抉怪,夸涉猎之广博,供谈者之戏剧而止耶……所著若《通鉴》《胜览》《年表》《诗话》及是篇,无非以扶世道、垂名教为重。

表沿沫列出了本土文人徐居正编撰的《东国通鉴》《东国舆地胜览》《历代年表》和《东人诗话》,进而与中国的《搜神记》《酉阳杂俎》形成对比。他认为理想的著作应该实现载录典故和施行教化的目标,与徐居正的著作相比,《搜神记》与《酉阳杂俎》只停留在“广博涉猎”的层面,故只能为谈者炫技所用。这说明在《酉阳杂俎》以抄本形式有限流传时,部分朝鲜文士已对此书内容有所了解。不过,表沿沫认为《酉阳杂俎》缺乏启迪教化意味,这似乎并非个别见解,《酉阳杂俎》的刊刻者李克墩在跋语中称“其言多涉于荒怪不经,又杂以佛老之说,若以性命道德之说之味论之,其自谓杂俎,宜也”,可见“怪”而“不经”是二人的共识。但与表沿沫同为金宗直门生的李宗准则在跋文中大力褒赞《酉阳杂俎》,称“其该括万象,补摭史传,贤于笔谈远矣,实翰苑所不可无者也。若曰怪力乱神,夫子所不语,而浸淫于异端,吾传之罪人,则此书亦当使之独行于天地之间,可也。其自谓不曰‘杂俎’也邪?”他认为《酉阳杂俎》有资翰苑,即使不能刊行,也值得以孤本保存于世间,不应湮没亡佚。由此可知,朝鲜文士对《酉阳杂俎》的评价,多取决于他们对有资“模范”与“名教”的必要性的认识。表沿沫认为《酉阳杂俎》只停留在“戏剧”层面,李宗准则秉持是书以资文学创作的宽容态度,而金宗直的《草龙帐》一诗,正是《酉阳杂俎》的“戏剧”属性与充实“翰苑”创作素材的属性的反映。

实际上,在《酉阳杂俎》朝鲜刻本正常出版的近一百年间,类似的评价仍有见于文人著述,如宣祖时期官至右领政的沈守庆(1516—1599)在其暮年的著作《遣闲杂录》中所言:

古今文人著述杂记多矣。余所得见者,《南村辍耕录》《江湖记闻》《酉阳杂俎》《诗人玉屑》《鹤林玉露》等书,及前朝李仁老有《破闲集》,李齐贤有《栎翁稗说》,我朝徐居正有《大平闲话》《笔苑杂记》《东人诗话》,李陆有《青坡剧谈》……皆是记录见闻之事,以为遣闲之资耳。

沈守庆认为《酉阳杂俎》和四种中国宋元时期著作、朝鲜文士笔记均为“记录见闻”之作,这一理解似乎较为片面。《酉阳杂俎》确实载录大量唐人逸闻和传奇故事,而秘闻典故和专门知识亦占多数,相比之下,《南村辍耕录》与之最似,《江湖纪闻》略似,《鹤林玉露》以议论为主而少记事,《诗人玉屑》为论诗札记,至于数种朝鲜本土著作和沈守庆本人的《遣闲杂录》,均多载交游见闻和赋诗记录。由此,沈守庆可能并不关注每一著作内容的独特之处,而是因其各有记录当代轶事的部分,就将其视作仿效的先例。而他会以《酉阳杂俎》为仿效对象,不仅是出于个人广博涉猎的阅读兴趣,也应与《酉阳杂俎》朝鲜刻本的刊刻和流通有关。

尽管《酉阳杂俎》被一些朝鲜文士视为无益道德教化之书,但在其得以刊刻而成为可批量生产、流通的商品后,自然更易被对其有兴趣的朝鲜文士所获取。除沈守庆的著作外,16世纪的朝鲜文献中尚有两则关于《酉阳杂俎》的记录。宣祖四年(1571),时任中枢府同知事的柳希春(1513—1577)在十一月二十七日的日记中记有:

往藏义洞朴二相淳宅,欢然谈话,豁然契合。朴公以《儒先录》毕修,更付希春。余又适见朴宅册目录,因乞《文章正宗》《楚辞》等书,蒙诺……显陵参奉金尧命送柴木一驮、《酉阳杂俎》来。

柳希春在日记中多记日常求书和读书经历,获取书籍的途径亦丰富多样。他称《酉阳杂俎》为显陵参奉金尧命所赠。金尧命其人多见于《眉岩日记》,字士勗,为士林派名儒金安国(1478—1543,号慕斋,谥文敬)之孙。他在十一月十二日就曾拜见柳希春,十余日后送来《酉阳杂俎》。次年(1572)九月二十一日,金尧命之弟金尧选还赠送柳希春《晋书》。金氏兄弟二人此举,可能是为金尧选求官,而柳希春也曾受兄弟二人的祖父金安国赏识,自然留心举荐,金尧选约在1573年五月前入选,金尧命又来拜谢。至1574年,柳希春与金氏兄弟仍多有往来和赠礼。金尧命所任“显陵参奉”官品虽低,然其为金安国之孙,这一参奉官可能为门荫得官。从其弟金尧选能从其他士人处觅得《晋书》来看,金尧命利用家族的人际网络获得《酉阳杂俎》应非难事。值得注意的是,据上引文,柳希春同日还拜访了右赞成朴淳(1523—1589),并借得朴淳家藏《文章正宗》《楚辞》等书。以此观之,当时各类书籍通过借阅、赠送和购买等途径在朝鲜文士中流传,《酉阳杂俎》朝鲜刻本自然也处于由人际关系和商业行为共同构成的流传网络中。

除金宗直诗外,壬辰倭乱前明确征引《酉阳杂俎》书中内容的另一记录见于嘉靖四年(1525)的《游金刚山序》中:

殿后有塔……有物数颗,如麦粒色,淡青如玉,云“懒翁僧舍利”,以金银小合盛之,以彩段重袭之,择付一僧为守,时阅之,以验其存亡。即玄(装)〔奘〕法师取如来舍利,乃于慈恩(守)〔寺〕造博浮图塔藏之者。而《酉阳杂俎》“北(部)〔都〕童子寺有竹一窠,相传寺纲维,每日报竹平安”者也。

文中所引《酉阳杂俎》内容出自“续集”卷十《支植》,但《酉阳杂俎》朝鲜刻本仅有“前集”,中国刻本中的“续集”直至万历赵琦美刻本方才问世,笔者推测作者可能是从《太平广记》中录得此内容。此文大量引用中国典籍,足见这一佚名作者博览群书,应为上层文人,亦可反映出《酉阳杂俎》对追求广博群籍、乐集奇事异闻的文士的吸引力。

由李克墩主持刊刻的《酉阳杂俎》持续生产和流通了近百年,足以说明影响其流传的并非士人的政治派别,而是士人的阅读需求与目的。而《酉阳杂俎》的阅读者应主要取决于个人兴趣,而非现实需求。鉴于朝鲜知识阶层的“阅读次第”尤以中国经学、朱子理书和正史为重,即使是为学习侧重技术性知识的“杂科”或“三学”(天文、地理、医学),亦是阅读专门的汉籍方书,而不会选择从《酉阳杂俎》中获取相关知识,故《酉阳杂俎》在朝鲜文士所要阅读的书籍范围中,并不属于首选之列。其得以在朝鲜刊行,当是出于三位刊刻者的独到眼光和个人兴趣,而非迎合主流的阅读需求。因此,能够记录《酉阳杂俎》一书的群体,只能是有志于广博涉猎的精英阶层,这为分析《酉阳杂俎》一书与朝鲜两班家族的联系提供了重要的依据。

二、韩国藏《酉阳杂俎》朝鲜刻本与两班家族

在《酉阳杂俎》朝鲜刻本问世之前,金宗直和他的门生李宗准、表沿沫均已接触到此书的抄本,而李宗准力倡此书价值,并致力付梓。《酉阳杂俎》的流传由此获得更大空间,身居高位的沈守庆、柳希春均曾获得此书。然沈守庆生平资料阙如,柳希春因“乙巳士祸”被流放十九年而远离士人核心,从这二人的经历难以管窥《酉阳杂俎》在朝鲜两班精英家族中的流传状况。幸运的是,分藏韩国和日本的多部《酉阳杂俎》朝鲜刻本实物,为考察这一中国著作在壬辰倭乱之前的流传情形提供了丰富的线索,一定程度上弥补了文献记载的空白。

(一)韩国成均馆大学藏本与光山金氏家族

1. 藏书印概况与光山金氏藏者

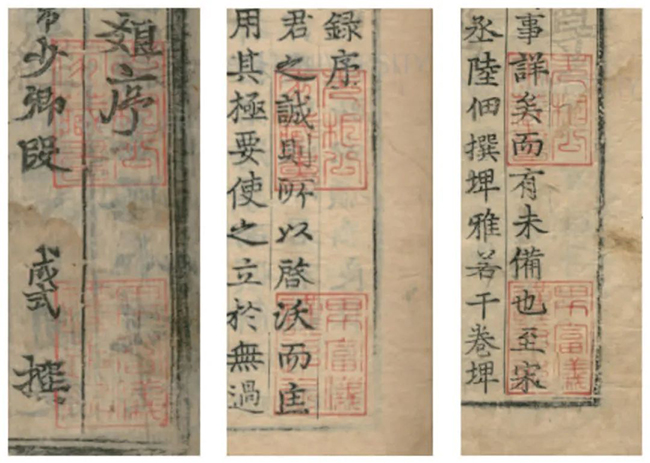

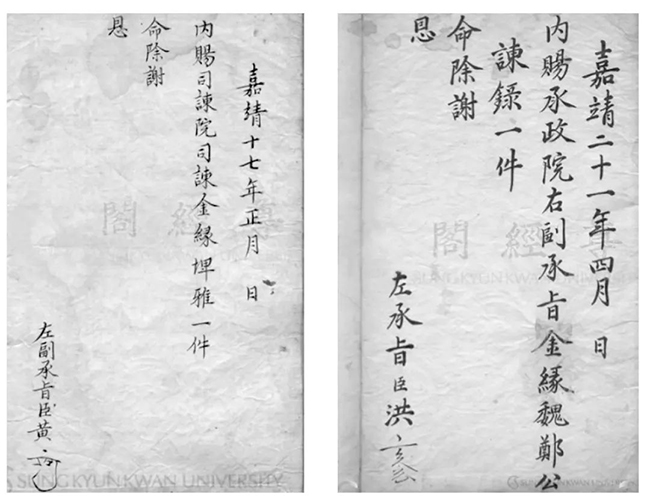

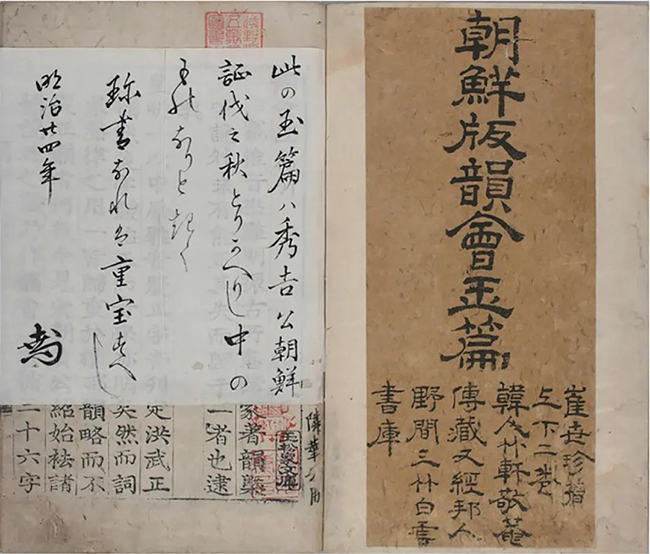

现藏韩国成均馆大学的《酉阳杂俎》朝鲜刻本(馆藏号:D07C-0016)为二十卷全帙,分为三册(卷一至五,卷六至十三,卷十四至二十),第一册的序言叶自上而下依次有“成均馆大学校图书馆藏书印”“先相公家藏书”“男富仪谨追记”三个藏书印,后二册只在第一叶有成均馆大学的印记。后两种藏书印(见图1)亦见于成均馆大学所藏《埤雅》(馆藏号:A10A-0002)、《魏郑公谏录》(馆藏号:B11FC-4)和《风骚轨范》(馆藏号:D2C-123)中,说明这四种书籍曾属于同一藏者。其中《埤雅》、《魏郑公谏录》两书的扉页均有墨书(见图2),揭示了两种藏书印的主人的身份:

嘉靖十七年正月 日,内赐司谏院司谏金缘《埤雅》一件,命除谢恩。左副承旨臣黄(画押)

嘉靖二十一年四月 日,内赐承政院右副承旨金缘《魏郑公谏录》一件,命除谢恩。左承旨臣洪(画押)

这两条墨书直接指明《埤雅》和《魏郑公谏录》是由朝鲜王室“内赐”给金缘(1487—1545)的,两书序言叶中亦钤有大型朱文方印“宣赐之记”。按,中宗三十二年(明嘉靖十六年,1537)五月十一日“(以)金缘为司谏”,中宗三十七年(明嘉靖二十一年)三月十九日“以金缘为承政院右副承旨”,均与内赐书籍的墨书记录相吻合,则金缘在任司谏院司谏的次年获赐《埤雅》,任右副承旨时获赐《魏郑公谏录》。与此两书相比,金缘收藏的《酉阳杂俎》朝鲜刻本并非出自内赐,亦非初印本,可能是由金缘购得或受赠于他人。

图1 韩国成均馆大学藏《酉阳杂俎》(左)、《魏郑公谏录》(中)、《埤雅》(右)之藏书印(上:先相公家藏书;下:男富仪谨追记)

图2 韩国成均馆大学藏《埤雅》(左)、《魏郑公谏录》(右)朝鲜刻本之扉页墨书

金缘出自光山金氏礼安派,为高丽宰相金稹(1292—?)末子金天利一系的后代,原居住于安东和丰山一带,家势微寒。金缘之父金孝卢(1454—1534)移居礼安县乌川村,至金缘一代家门方才崛起。不过,金缘虽官至从二品的江原道观察使,然《中宗实录》载其生平履历不完整,结合已公开的光山金氏古文书,以及金缘文集《云岩逸稿》所收墓志、行状等文字,方知他曾数次外任地方官员,最终卒于庆州府尹任上。《云岩逸稿》卷二《附录》收多篇行状、墓志、神道碑铭,其中一篇“家状”由其次子金富仪(1525—1582)撰写,故“先相公家藏书”“男富仪谨追记”两方藏书印均为金富仪之印,则上文提到的四部书籍应均先由金缘收藏,金缘身后则由次子金富仪继承。

据光山金氏古文书,金富仪在明宗十年(明嘉靖三十四年,1555)通过小科(司马试)生员考试,获白牌。丙辰年(1556)其母去世,金富仪与其兄金富弼(1516—1577)遵照为父守孝三年之制为母守孝。之后金富仪长期未入仕,直至宣祖九年(明万历四年,1576)四月为金富仪授官的告身中,他的身份依然是生员,六年后金富仪即去世。

金富仪之所以长期未入仕途,或是他个人的为学志趣使然,而父亲金缘身居高位,不仅为他隐居从学提供了经济与文化资源,亦使其与名门两班家族构建了姻亲关系:其元配妻子即出身安东权氏,嗣子金垓(1555—1593)也为权氏所出。此外,金富仪不入仕途,也与他长期从学于朱子学大师李滉密切相关:

公早从退陶游,诚心佩服,临事有疑,必禀决行之,先生称其气质淳实……初易东书院讫工,乡贤长者不为不多,而先生必以公为山长,公固辞不许。其为所重,类皆如此……恬静寡欲,不以外物得失经心,屡至空匮,亦晏如也。不肯加意产业,结茅小涧之上,夙兴盥洗,杜门看书,未尝暂脱冠带。扁以“挹清”者,实先生命名也。先生殁后,益感慕不止,深以孤负教育为恨,与朋友谈论,必亹亹称先生也……酷爱书籍,至卖田以买书。其得新书,必抚摩舒卷不已。

文中并未提及金富仪从学于李滉的具体时间,其兄长金富弼的墓志中记:“于时退陶李先生退隐陶山,倡明道学。公不计年岁,晩暮抠衣函丈,讲质遗篇,自是见闻益广,有所得焉。”据《退溪年谱》,明嘉靖三十九年(1560),李滉在六十岁时创立陶山书院,自是居此著书授业。当年金富仪36岁,其兄金富弼45岁,且两年前二人为母守丧期满,此时拜入李滉门下从学应为合理。金富仪在从学李滉期间,曾参与营建易东书院,墓志文称李滉坚持要求金富仪担任书院院长,以示重视其人品和能力。据李滉门生赵穆(1524—1606)所撰《易东书院事实》,书院选址始于戊午年(明嘉靖三十七年,1558),至丙寅年(明嘉靖四十五年,1566)议定集资筹建,明隆庆四年(1570)春开工修建,八月落成。然李滉当年已七十岁,并于同年十二月去世,故营建易东书院的实际工作,均由金富仪、其兄金富弼以及李滉的其他弟子门人完成:

于是更相与谋立祠院。乌川金富弼、琴应夹等力赞斯议,一邑人士咸以为盛事,莫不欲出财力以助其役……而金君富弼所出谷物,视他人倍蓰而尤致意焉……而今年春,始敦匠事,向之诸公及温溪李宁,乌川金富仪、金富伦,浮浦申洽、孙兴孝,池沙麻禹致武,月川蔡云庆等分番相适,五日为限,或留宿而监董焉……是夏四月堂成……是冬,侯将南归,于是邀侯于堂而觞之,凡于措置等事,无不曲尽其方。境内寺社田畓久为游手之徒所占,刷出而归之院者二百余负,于是金富弼、李完、琴应夹、金富伦、金富仪、琴辅等各有所纳以出地多小为次。

从中看到金富仪兄弟为筹措谷物和砖石建材、修建期间的监工以及落成后的善后工作尽心尽力,也反映出营建书院所倚重的是拥有足够财力的弟子。相比之下,金富仪的经济实力应略逊于兄长金富弼,他虽参与了监工,并在同地方官商议善后时捐纳了地产,而金富弼在筹措和善后阶段的出资数量应是最多的,展现了光山金氏的家族财力,不过这些细节并未见于金富弼本人墓志文中。值得注意的是,除金富仪兄弟外,光山金氏家族的其他成员也参与其中,引文中提及的金富伦(1531—1598)、琴应夹(1526—1596)都是金富仪的兄弟行辈,金富伦之父为金缘的弟弟金绥(1491—1555),琴应夹之母为金缘的姐妹,可见以金富仪兄弟为首的光山金氏大宗都与李滉有十分密切的学缘关系。

在李滉生命的最后几年,金富仪除参与营建易东书院外,丁卯年(1567)还曾被李滉委托修补李德弘(字宏仲,1541—1596)所制“浑仪玑衡”:李滉认为李德弘所制浑仪并未参透经典之义,要求金富仪“深究本文元制,而去取合度”,次年戊辰(1568)金富仪即顺利修好玑衡,说明李滉充分信任金富仪研读经典的能力。据朴惺所记,李滉晚年时,金富仪兄弟曾请求他为父亲金缘撰写墓志文,但未能实现:“初外祖考观察使府君殁后,嗣子富弼与弟富仪从退陶先生游。及先生晩年,奉请墓碑,而先生为亲旧只作志碣,不肯为碑文。逮先生易箦,以固求碑不遂,志痛恨焉。”检视李滉文集,实际收有金富仪兄弟的祖父金孝卢与叔父金绥的《成均生员金公墓碣铭(并序)》,李滉会为他们的祖辈撰写墓志文,也应是出于二人和金富伦都是值得信任的弟子的缘故,他最终未给金缘撰写志文,可能是由于病重而无力从事,这也成为金富仪兄弟从学李滉期间的遗憾。

除从学李滉外,金富仪平生热衷治学,故不善经营家业,墓志文中记他为购置书籍而不惜出售田产,一度经济窘迫,但怡然自得。“酷爱书籍”的金富仪自然会收藏和阅读父亲金缘留下的书籍,他特意为父亲的藏书制作了藏书印,以示珍视。

2. 朝鲜刻本与光山金氏家族的有序传承

尽管成均馆大学的《酉阳杂俎》朝鲜刻本上只有金富仪一人的藏书印,但根据金富仪后人的经历,仍可对这些藏书的传承状况略作推测。金富仪有一子金垓,据金光继(1580—1646)所撰家状记:

自十余岁,慨然有志于性理之学,精勤刻励,日夜研究。又旁通举业,至乙亥魁汉城试。丁丑冬,遭伯父丧。服才阕,而壬午夏又丁外艰,凡百节文,一遵文公家礼。或以古礼难行于今止之,公乃断然行之而不疑,哀毁逾礼,柴瘠骨立,人莫不服其诚孝。丁亥冬,廷臣以行义荐闻,除光陵参奉,不赴。戊子二月,又除社稷署参奉,时公将入会试在京城,不得已谢恩,是月中司马试。三月呈辞还家,与柳西厓成龙、金鹤峰诚一修整退溪先生文集于屏山书院。己丑二月,中别试乡解,四月上京,又除延恩殿参奉,是月登乙科及第……是年冬,以同僚焚史草事见罢……自后闭居山野,无复有意于当世,因得肆力于文学,益自勤苦,不废课程。

金垓实为早慧之才,20岁时(1575)即在别试的汉城试中夺魁,然两年后伯父金富弼去世,丧期结束不久后父亲金富仪又去世,金垓尤为重礼,用近十年的时间为两位长辈守孝。33岁时(1588)金垓通过生员考试,获白牌,已晚于父亲金富仪在31岁通过司马试,但他并未选择入成均馆,而是返回家乡参与编纂李滉文集。次年又考取文科殿试乙科第七名,任官于中央,但当年即因被诬告而罢官归乡,刚开始的仕途旋即中止;金垓便与自己的父亲一样决心不入仕途,隐居为学。好景不长,三年后(1592)壬辰倭乱爆发,金垓被推举为将领带兵作战,次年行至庆州时病卒于军中,年仅39岁。

金垓的一生短暂且充满起落,他早年即有志研习李滉所发扬的朱子性理之学,应是受到父辈从学的影响,而他一生中潜心治学的时段,除去守丧的十余年,还有从罢官到壬辰倭乱爆发前的三年。后人撰写的金垓生平文字中,亦多描写他读书之精到与广博,如李玄逸(1627—1704)所撰墓志文称:

就所居之南辟小斋,揭号“近始”,日读书其间。沉潜经训,博考礼书,究其要归,订其同异。以及历代治乱兴亡之迹,无不领略通晓。至于天文、地志、兵谋、师律、医方、卜筮之说,亦皆涉其源流,识其大者。学子造门请业,随其才品,告语不倦。常恨未及抠衣亲炙于退陶之门。

金垓应是在罢官归乡后建立了自己的书斋“近始斋”,由于他入仕时间不足一年,可供他研习和阅读的书籍,绝大多数都应是继承自父亲金富仪和祖父金缘两代人的积累,《酉阳杂俎》《埤雅》等自然应在其中。从李玄逸所列举的金垓涉猎的书籍门类,可知他的兴趣并不局限于朱子性理学。不过他的学问之名还是来自对礼书的精研,金光继记“自圣贤用心之妙,学者造道之方,太极阴阳之辨,心性理气之说,以至诸家注解之舛错不通者,诸儒议论之歧异不同者,无不讲究,必知其所以然。或心有所自得处,疑晦未晓处,皆随手札记,以备参考。或就正于赵月川、柳西厓、金鹤峰诸先生……尤好古礼,《仪礼》《礼记》等书,无不参观并通。当时士大夫家有变礼难处者,必来就质焉”,这正是金垓在精深于“圣贤之学”的同时,广涉众家而不偏废的表现。

值得注意的是,金垓虽遗憾于自己未能真正从学于李滉,然其妻为李滉的兄长李漪之孙女;与李滉家族的姻亲关系,加之父辈曾为李滉忠实门人,使他长期受用于父辈建立起的李滉师徒与门人的交际网络。上文所引金光继的《家状》中提及金垓曾在宣祖二十一年(1588)与柳成龙(1542—1607)合作编撰李滉的文集。按,明宗十七年(1562)柳成龙21岁时,曾入陶山从学于李滉数月,亦被视为李滉门人。其后柳成龙入朝为官,宣祖十八年至二十一年间短暂辞官返回家乡安东,而金垓在1588年才再次从家乡前往京城考试,则二人或在安东故乡期间相识,柳成龙会请金垓参与编撰李滉文集,应是出于他与金垓父辈学缘相同的考量。金垓参与合编李滉文集之年的十二月,柳成龙即入朝任正二品大提学,经历“己丑狱案”和“南北分党”后成为南人党领袖,官至左议政;金垓则在入仕当年罢官。二人命运可谓殊途。而金光继称金垓治学期间仍会向柳成龙、赵穆请教学术,说明他与李滉门下的前辈保持着密切的交游。

金垓及其妻都在壬辰倭乱中猝然离世,不过其家业应并未受到冲击,宣祖二十八年(1595)时,“朝臣以其事闻”而被追赠官职。金垓育有四子三女,均顺利成人,长子金光继无子,亦通过过继方式承续了光山金氏大宗,可见金垓之后的子孙依然能够维持家族的社会地位,故金缘、金富仪所藏的《酉阳杂俎》等书应在较长时间内一直为光山金氏后裔所传承,最终入藏成均馆大学图书馆,然时间不明。

从光山金氏家族三代人的生平来看,他们既与备受尊敬的传统两班家族安东权氏联姻,又和时人尊崇的学者李滉之间保持着紧密的学缘和姻亲关系,这些交际网络进一步延伸至身居中央的重臣。与此同时,光山金氏家族拥有强大的经济与文化实力,即使金富仪、金垓潜心追求学术而拒绝入仕,亦可维持家族的两班地位。而他们在研习主流的朱子性理学的同时,亦涉猎门类众多的著作,这给了《酉阳杂俎》等主流朱子学之外的著作被阅读和传播的空间,光山金氏家族拥有的《酉阳杂俎》朝鲜刻本,也是此书流传于地位较高或颇有权势的两班精英网络中的明确例证。

(二)韩国奉化郡冲斋宗宅藏本、韩国诚庵文库藏本与安东(酉谷)权氏家族

除成均馆大学所藏《酉阳杂俎》朝鲜刻本外,据闵宽东调查,尚有三部《酉阳杂俎》朝鲜刻本收藏于地方或私人博物馆中。其一现藏奉化冲斋博物馆(馆藏号:09-1935),仅存一册(卷一至十),最末衬纸叶有杂写,内容为宋代陈与义的《和张规臣水墨梅五绝》一诗。序言叶有一藏书印“青岩家宝”。

这一《酉阳杂俎》朝鲜刻本原藏于“奉化郡冲斋宗宅”,为中宗时期名臣、学者权橃(1478—1548)的宗孙家家宅,家藏古籍3000多册,于1988年改为“冲斋博物馆”。权橃在朝鲜仁宗元年(1545)官至从一品议政府右赞成,地位显赫,然明宗继位后因“乙巳士祸”被流放,一年后死于流放途中。宣祖即位后为之平反,戊辰年(1568)追赠官爵,赐谥号“忠定”。权橃出身安东权氏,成为后来酉谷权氏的入乡祖,他的次子权东美(1525—1585)之女与李滉之孙李咏道联姻。“青岩家宝”藏书印属于权橃长子权东辅(1518—1592),《陶山及门诸贤录》记其为李滉弟子:“出入先生门,一心敬服,述忠定事行,受行状于先生。”则知李滉为权橃撰写行状,缘起于权东辅之请。权东辅后曾出任郡守,但不久辞官归隐,终老于家乡,其人经历、心性与光山金氏的金富仪和金垓十分相似。其《酉阳杂俎》或承自父亲,或因交游于李滉门下所得。

据闵宽东著录,当代藏家赵炳舜(1922—2013)的私人收藏“诚庵文库”中也收有两部《酉阳杂俎》朝鲜刻本(馆藏号:4-1412,4-1413),分别为一册十卷(卷十一至二十)和一册八卷(卷十二至十五,卷十七至二十),均非全帙,且诚庵文库的多数藏品在赵炳舜去世后下落不明。其中编号为4-4142的一册中有“印记:权熙渊花山世家实言”。权熙渊的生平不详,仅见于权琏夏(1813—1896)《颐斋集》跋语,撰者权相耆为权琏夏之孙,称权熙渊为“族叔”,则其为权琏夏之族侄。此外,权琏夏有一独子名权宇渊(1831—1854),早逝,且文集中还收有“族侄世渊”所撰挽词,可推测权熙渊与权宇渊、权世渊为同辈人。所谓“花山世家”即指安东权氏,因家族中的权近(1352—1409)及其孙权攀(1419—1472)均曾被封为“花山君”;权琏夏的墓志铭中亦将其家族追溯至文献中所记安东权氏始祖权幸),不过,他其实出自从安东权氏中分离出的酉谷权氏一支。因此,诚庵文库的这一藏本,应原为酉谷权氏的后人所有。

如前所述,出身安东权氏家族的权健为刊刻《酉阳杂俎》提供了底本,而原藏冲斋宗宅和诚庵文库的两部《酉阳杂俎》朝鲜刻本,可能也曾为酉谷权氏家族所有。作为底本的提供者,在《酉阳杂俎》朝鲜刻本付梓以后,安东权氏自然有资格获得一定数量的刻本。而其家族显赫的地位、同处庆尚道的地缘关系则进一步促成安东权氏与光山金氏、李滉的真城李氏等后来崛起的两班精英家族联姻,其经济和文化实力亦进一步提升,故安东权氏的后人长期传承着祖辈的各种文化财产,其中也包括在壬辰倭乱之后已经无法再生产的《酉阳杂俎》朝鲜刻本。而只有依托以光山金氏、安东权氏和李滉为中心展开的人际关系和交际网络,此书才能被更多的两班精英所知晓和进一步传播,这为推测其他《酉阳杂俎》朝鲜刻本的流传状况提供了可能的依据。

三、日本藏《酉阳杂俎》朝鲜刻本的朝鲜藏者

(一)日本国立国会图书馆藏本的藏书印分期

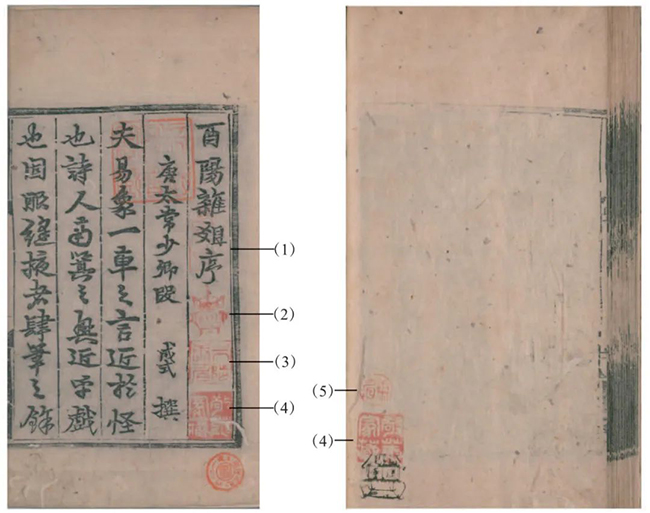

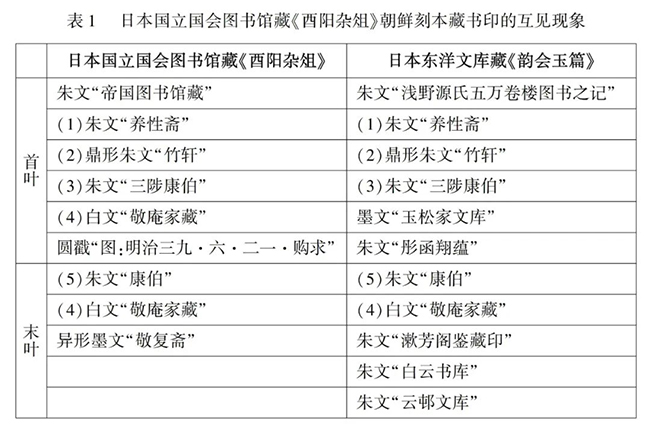

与韩国成均馆大学藏《酉阳杂俎》朝鲜刻本相比,日本国立国会图书馆藏《酉阳杂俎》朝鲜刻本(馆藏号:821-9)的流传相对复杂。此刻本为二十卷全帙,卷一至十、卷十一至二十各装为一册。册首叶和末叶(见图3)共计钤有9枚印章,其中可确定归属的藏书印为朱文方印“帝国图书馆藏”和圆戳“图:明治三九·六·二一·购求”两种,均出自1872年成立的日本“帝国图书馆”,为1948年成立的日本国立国会图书馆的前身,这也说明此《酉阳杂俎》朝鲜刻本是在明治三十九年(1906)6月21日被帝国图书馆购入。其余藏书印的主人身份不明。鉴于此朝鲜刻本最终流入日本,则判断藏书印的主人出自朝鲜或日本至为关键。

图3 日本国立国会图书馆藏《酉阳杂俎》朝鲜刻本第一册序言叶与末叶的藏书印

实际上,《酉阳杂俎》朝鲜刻本中的多种藏书印也见于日本收藏的数种朝鲜刻本中,其中有五种(即表1中带序号者)见于现存日本东洋文库的《韵会玉篇》朝鲜刻本,如表1所示:

故可判断《酉阳杂俎》和《韵会玉篇》两种朝鲜刻本曾在相同的藏书者间流传。此外,《韵会玉篇》朝鲜刻本的第一册封面和序言叶之间附加有两张题签纸(见图4),为推测其从朝鲜流入日本的时间提供了线索。

图4 日本东洋文库藏《韵会玉篇》朝鲜刻本中的两种题签

第一张题签粘贴在封面叶的背面,为黄纸,内容为:

朝鲜版《韵会玉篇》:崔世珍续,上下二卷。韩人竹轩、敬庵传藏,又经邦人野间三竹白云书库。

第二张题签为白纸浮签,用日语书写,中译如下:

此《玉篇》据说是秀吉公征伐朝鲜时取回的(东西?)之中的东西。因为是珍本,所以应当视为重宝。明治二十四年写。

第一种汉文题签并无时间信息,但应是由晚于江户前期的寿昌院儒医野间三竹(1608—1676)的一位藏者所写,刻本中的“白云书库”藏书印的主人即野间三竹。题签称此刻本曾为朝鲜人“竹轩”和“敬庵”所收藏,后流入日本,为野间三竹所得,可见“竹轩”和“敬庵”应是两位藏者的藏书印,而非同一人的多个藏书印。时代较晚的日文浮签写于明治二十四年(1891),指出这一刻本是由丰臣秀吉征伐朝鲜时带回,此即“壬辰倭乱”一事。那么,日本国立国会图书馆藏《酉阳杂俎》朝鲜刻本的流传过程应与《韵会玉篇》朝鲜刻本类似,即曾是朝鲜人“竹轩”“敬庵”的藏书,后在壬辰倭乱时期被劫掠到日本。

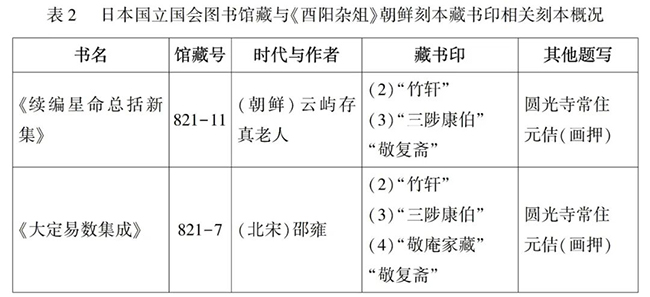

除《韵会玉篇》朝鲜刻本外,目前日本国立国会图书馆公开的朝鲜刻本中还有两种钤有与《酉阳杂俎》朝鲜刻本相同的藏书印(详见表2):

则此两种刻本亦是从朝鲜传入日本,据此可进一步推测部分藏书印的时代。与《酉阳杂俎》相比,《续编星命总括新集》和《大定易数集成》刻本的末叶均多出“圆光寺常住”的墨书和“元佶”的画押,此即日本临济宗僧人闲室元佶(别号三要,1548—1612),曾任足利学校第九代庠主。壬辰倭乱之后,日本庆长六年(1601)德川家康在京都伏见南部设立学问所,由闲室元佶出任校长,元佶后将学问所改为圆光寺,成为其开山长老。结合元佶的生卒年,此两种刻本应是德川家康所赐,所以表2中的四种藏书印的时间均应早于元佶去世的时间,那么,“三陟康伯”以及小型的“康伯”藏书印也应属于朝鲜人。至于异形墨印“敬复斋”,日本学者宇津纯已考证其为闲室元佶的藏书印。由此可知,《酉阳杂俎》和《续编星命总括新集》《大定易数集成》均曾在朝鲜人“竹轩”“敬庵”和“三陟康伯”间流传,壬辰倭乱期间被掠至日本,旋由德川家康赐给闲室元佶,元佶身后一直保存在京都圆光寺,至1906年6月21日入藏当时的日本帝国图书馆。相比之下,《韵会玉篇》朝鲜刻本在从朝鲜流入日本后的流传轨迹则不尽相同,其中可考的藏书印还有“浅野源氏五万卷楼图书之记”“漱芳阁鉴藏印”,均属于江户末期文学家、书画鉴藏家浅野长祚(1816—1880),“云邨文库”则是矿物学家、书志学家和田维四郎(1856—1920)的藏书印,比照二人生卒时间,则1891年的日文浮签有可能出自和田维四郎之手。和田维四郎的云邨文库后被东洋文库收购,这也是此刻本现存东洋文库的原因。此外,《酉阳杂俎》和《韵会玉篇》朝鲜刻本还有相同的“养性斋”藏书印,但其归属不明,有待更多资料的刊布。

(二)日藏朝鲜刻本的朝鲜藏者蠡测

与韩国成均馆大学藏《酉阳杂俎》刻本的藏书印明确指出藏者金富仪之名不同,日本国立国会图书馆藏《酉阳杂俎》朝鲜刻本中的藏书印提供的线索并不明确。“竹轩”“敬庵”是朝鲜文士常用的雅号,仅以《韩国文集丛刊》和《韩国历代文集丛书》所收朝鲜文集为范围,会发现有不止一位生活在壬辰倭乱之前。而根据上文的分析,《酉阳杂俎》朝鲜刻本的流传与李滉、光山金氏和安东权氏的交际网络密切相关,现尝试据此推测“敬庵”和“竹轩”两藏书印主人的身份。

壬辰倭乱之前,号“敬庵”且有文集传世之人包括卢景任(1569—1620)和吴汝橃(1579—1635),后者在壬辰倭乱结束时尚不足二十岁,能够拥有《酉阳杂俎》一书的可能性较小。前者卢景任少年时即从学于柳成龙,至万历辛卯(1591)“释褐,始隶芸阁,旋入槐院,未几,岛夷发难,南土震扰”,卢景任初入仕途的次年即爆发壬辰倭乱,战争爆发后,他倡议“募乡兵”,获得时名,自万历癸巳(1593)至乙未(1595)年间连续转迁升任,一度出任关东巡按御史。卢景任还在1594年迎娶了柳成龙之兄柳云龙的女儿柳氏(1573—1649),可见他与柳成龙家族有着紧密的学缘和姻亲关系。上文已指出柳成龙与李滉、金垓的密切关系,笔者推测,卢景任有可能是经由柳成龙及其家族成员得知《酉阳杂俎》一书,并以某种渠道获得了这一朝鲜刻本。卢景任亦是喜好读书、涉猎广泛之人,《行状》记其人:

日晨兴盥,栉衣冠,正席端坐,先诵《夙兴夜寐箴》及《中庸》一遍,而后及他书。终日潜思默识,以究其旨意要归。既又大玩经史,旁通百家,而最好《心经》《近思录》《自警编》等书,其在幕府倥偬中,犹不废书册之工……上自太极二五之妙,性命理气之分,大学修己治人之序,以至图书卦画之说,风雨、霜雪、雷霆、日月、星辰之变,靡不穷探力索而究其蕴。其他杂记小说,无一不本于先儒。

尽管这描述的更可能是卢景任中年和晚年时的读书情形,但从他早年从学柳成龙,年仅二十二岁即中进士,曾入校书馆和承文院任职的经历来看,年轻时的卢景任应也有广涉百家的兴趣和能力,可能出于对《酉阳杂俎》的兴趣而辗转获得了一部朝鲜刻本,但这一刻本最终在壬辰倭乱期间遗失。

“竹轩”的名号更为常见,体量较大的《韩国历代文集丛书》中收入了十二种《竹轩集》,其中生活在壬辰倭乱之前的为曹淑(1504—1582)和崔恒庆(1560—1638)。曹淑出身安东昌宁曹氏,而金缘之妻、金富仪兄弟的母亲也出自昌宁曹氏,说明昌宁曹氏也是当时两班精英家族互相构建姻亲和学缘关系的重要对象。

曹淑在参加科举之前曾就学于金麟厚(号河西,1510—1560),至嘉靖辛卯年(1531)“中司马两试”,嘉靖庚子(1540)授官。慎认明所撰《行状》记:

癸卯,退陶李先生来四乐亭,与先生讲论,亟加称赏,荐除礼曹佐郎、成均馆司艺……未几,以老乞归,退居林泉,更无仕进之意。州县之(捧)〔俸〕,散给贫族知旧。每值国忌,行素不肉,恋阙之诚,未尝小弛。构斋于静安之谷,扁以乐圣,深究性理之学,一时名流莫不仰慕而游从焉,如李退溪滉、卢苏斋守慎、李青莲后白、郑林塘惟吉、李正献润庆、苏阳谷世让、林石川亿龄、郑湖阴士龙及林葛川熏、瞻慕堂芸、慎乐水权、郑峄阳惟明,盖其尤也。

可知曹淑曾与李滉在“四乐亭”讲论学术,颇得李滉赏识。李滉前往四乐亭一事,《退溪年谱》失载,赵荣祏(1686—1761)题跋记:“县治东三十里迎胜村,有所谓四乐亭者,即全氏之作而退溪李文纯公所命名者也……嘉靖壬寅春,文纯公在京师,为其舅氏权公寄题者。其一,明年癸卯春所题七言律一篇,见诗语‘到斯亭作也’。”全氏指全辙(1481—1558),为李滉之舅,隐居在全氏旧居所在的庆尚道安阴县迎送村,并修筑一亭。“权氏”指李滉的岳父权礩(1483—1545),嘉靖壬寅年(1542),权礩致信李滉,请他为此亭定名赋诗,李滉作《寄题四乐亭》,以农、桑、渔、樵寄寓“四乐亭”之名。次年正月,李滉来到安阴县迎送村四乐亭,以“迎送”不雅而改名为“迎胜”,并作二诗,则曹淑正是在李滉归乡探望亲眷期间与他论学。此外,李滉在安阴县停留期间,还曾造访“愁送台”,并改名为“搜胜台”,而曹淑《竹轩集》中亦有《次李退溪搜胜台韵》,诗题小字注“嘉靖癸卯春,退溪来四乐亭”云云,诗后附《退陶元韵》一首,则二诗正是曹淑与李滉讲论于四乐亭时所作。遗憾的是,由于曹淑的生平资料较少,目前无法了解他当时前往安东安阴县的原因。曹淑家族所在的昌宁县和安阴县相距较近,不排除曹淑此行是回乡省亲。

值得注意的是,金富仪《挹清亭遗稿》中同样收有题为《伏次先生四乐亭韵》和《搜胜台》的诗歌,而当曹淑与李滉同在四乐亭和搜胜台时,金富仪年仅十九岁,于时应尚未从学李滉,这两首诗可能是后来致敬老师而仿照赋诗。实际上,金富仪年幼时,其父金缘就已与李滉有所往来,据金缘年谱,嘉靖壬寅年八月金缘“乞暇省亲”,李滉曾送别金缘,并作《水口门外松下与李公干饯别金承旨子裕令公归觐礼安》一诗,诗题中的李公干即李仲樑(1504—1582),“金承旨子裕”即金缘。而李滉与李仲樑共同送别金缘的地点“水口门”,是朝鲜都城汉阳城东南的光熙门的俗称。金缘时任正三品右承旨,李滉当年任承文院校勘、侍讲院文学等职,二人虽不属同一机构,但这一送别诗也说明李滉和金缘因同在朝中任官而相识。曹淑同年亦在朝中历任成均馆典籍、司谏院正言、掌乐院佥正等职,当时应已与李滉相识,因此也有可能与金缘认识。

晚年的曹淑,一如金富仪、金垓父子那样选择归隐从学,终其一生,他不仅与李滉、金麟厚等性理学者有所往来,当时的众多文学家和重臣亦为其挚友,仅墓志铭中列出的就包括卢守慎(号苏斋,1515—1590)、郑惟吉(号林塘,1515—1588)、苏世让(号阳谷,1486—1562)、林亿龄(号石川,1496—1568)、郑士龙(号湖阴,1491—1570)等人。而李滉、金麟厚亦与这些文学家群体同为宋纯(1493—1583)始创的“俛仰亭歌坛”的成员。据李选(1632—1692)《企村宋公行状》记:

企村之山,其秀丽者曰霁峰,即亭之所在也。本郭姓者居之,甲申年间,公以财易之。癸巳始缚草亭,中废。壬子春又起役,不几月工告讫,遂揭其名曰“俛仰”。苏阳谷世让记其文,申灵川潜书其额,退陶、河西两先生及湖阴、阳谷、石川、思庵、正庵、苔轩诸公咏于壁楣,奇高峰作前后二记,许筠又有二记。

所谓“俛仰亭歌坛”的形成并非一蹴而就,而是在宋纯的组织下逐渐形成,中宗二十八年(1533)宋纯初筑俛仰亭时,应尚未集结文士。在经过近二十年的官场起伏后,宋纯依托地缘关系和交际网络,集结了大量文士在此集会、交流与创作,其文集中的《俛仰亭题咏海东名贤录》记录了参与“俛仰亭歌坛”的文士,《俛仰亭杂录》则收录了他们的题咏诗作,从中可看到与曹淑交游的李滉、金麟厚、郑士龙、林亿龄和苏世让均在列。虽然现有资料不足以分析这些文士是否同时参与集会,但足以说明他们彼此相识且互有往来,而曹淑的交际圈也是上述士人彼此交织的关系中的一环。

本节仅对“竹轩”“敬庵”两位壬辰倭乱前的朝鲜文士的身份作出推测,至于归属不明的“三陟康伯”和“养性斋”藏书印,则有待更多资料和线索的公布与发现。时代在前的曹淑从何处获得这一《酉阳杂俎》朝鲜刻本,如今已不得而知,而从他与当时诸多朝中名士,以及与李滉相关的名流均有交际的现象来看,他完全有了解到《酉阳杂俎》一书的机会,他的藏书也有可能正是经由李滉的学缘网络,进一步流传到新一代的弟子卢景任手中。壬辰倭乱则打乱了这一《酉阳杂俎》刻本依托朝鲜两班士人彼此交织的师徒、姻亲关系流传的过程,被携至日本,成为寺院私藏。

四、余论

壬辰倭乱中断了《酉阳杂俎》朝鲜刻本的复制与生产,其存世数量只会不断减少,成为时人难觅的遗文秘籍。但在闵宽东列出的提及《酉阳杂俎》的朝鲜著作中,尤以李睟光(1563—1628)《芝峰类说》、李德懋(1741—1793)《青庄馆全书》及其孙李圭景(1788—1856)的《五洲衍文长笺散稿》最为引人注意,因其中大量征引《酉阳杂俎》原文,并以之对比其他记载或传闻。这也说明,《酉阳杂俎》并未因书板被毁在朝鲜本土濒于失传,反而能被更多的朝鲜文士阅读和引用。如前所述,万历三十年、三十六年,《稗海》本与赵琦美本《酉阳杂俎》先后问世,汲古阁本《酉阳杂俎》约在崇祯六年刊行,多种明刻本《酉阳杂俎》的出现彻底改变了书籍的传播与阅读状况。那么,壬辰倭乱之后的朝鲜著作中关于《酉阳杂俎》的内容明显增多的现象,应与明刻本的传入密切相关。

壬辰倭乱结束后的二十年内,李睟光于光海君六年(明万历四十二年,1614)著成并刊行《芝峰类说》二十卷,是目前所见朝鲜著作中最早明确征引《酉阳杂俎》内容的作品。据李睟光自述,他作于万历丁酉年(1597)之前的诗文均未留存,如今难以判断壬辰倭乱之前他是否已读到《酉阳杂俎》。而在李睟光因“癸丑之祸”被贬官的次年,《芝峰类说》即已迅速撰成并刊行,显然他在此前已有多年的阅读与积累。值得注意的是,《芝峰类说》中不仅征引了《酉阳杂俎》,还提及《稗海》《说郛》等明代丛书著作,于时《稗海》刊行已有十年,而《说郛》则未有刊本,则李睟光所能阅读到的中国文献之丰富程度,或许远胜前人。按,李睟光曾分别在明万历十八年、二十五年和三十九年作为燕行使出使明朝,每次出使时间均有半年。尽管燕行使在中国驻留期间颇受限制,然亦有交游活动和获得书籍的渠道,在当时朝鲜本土书籍因壬辰倭乱而大量减少的形势下,从中国购书的需求更为强烈。虽然李睟光并未记录他在燕行期间目验和获得书籍的情况,但以比他仅晚三年出使明朝的许筠(1569—1618)的经历为参照,可知在明万历中后期书籍印刷生产激增的背景下,成熟的书籍贸易网络业已覆盖北京,加之玉河馆内允许开市贸易,许筠两次使行期间购得的四千余卷典籍中,有许多都是在江南地区最新出版的明人著作。由此观之,李睟光在最后一次出使期间,应能够接触到大量书籍,从《芝峰类说》中引用了利玛窦《交友论》和万历二十九年改名刊行的《天主实义》,以及万历三十年刊行的王圻编《续文献通考》的现象来看,李睟光应有条件读到《稗海》本《酉阳杂俎》,以及已经刊行四年的《酉阳杂俎》赵琦美刻本。

实际上,李睟光的《芝峰类说》是特定时期的产物。在李睟光和许筠燕行之后,万历四十六年努尔哈赤起兵反明,直至明清鼎革期间,东北陆路阻滞,自天启元年(1621)起,燕行使改为由海路入明,但由于战争而防禁严厉,1630年后前来的燕行使购书十分不便,没有官方支持的私人书籍贸易流通亦难以为继,有学者指出1630年代大量刊行的毛晋汲古阁刻书在明朝灭亡前并未传入朝鲜,即为一例。当然,李睟光得以阅读到《酉阳杂俎》,主要得益于外部因素的变化,明朝书籍生产和流通量的激增,以及明清丛书的刊刻,使得热衷中国典籍的朝鲜文士不必仅仅依赖朝鲜两班家族的交际网络获取书籍,而是借助中朝双方密切的贸易网络,进一步接触到此前难以获取的中国书籍与知识。而壬辰倭乱后尚存的《酉阳杂俎》朝鲜刻本则因日渐稀少,失去了流传和阅读的实用性,逐渐转变为两班家族私藏的文化财产,彻底退出书籍流通网络。

现藏韩国和日本的《酉阳杂俎》朝鲜刻本书籍实物及其曾经的藏者,反映出壬辰倭乱之前朝鲜本土版刻业的繁荣,但这些藏者的著述中依然没有提及《酉阳杂俎》。他们都是兼行治学读书和仕宦从政的“文士”,而非纯粹的官僚,之所以拥有此书,或是出于个人纯粹而不求功利的兴趣,或是得自两班精英网络的内部赠送,这也决定了《酉阳杂俎》朝鲜刻本的流传范围和阅读受众都较为有限。

《酉阳杂俎》朝鲜刻本的消亡与外部因素密切相关,日本的武力入侵导致书板被毁,从物质层面中断了朝鲜刻本的生产。明万历中后期多种《酉阳杂俎》明刻本问世并逐渐传入朝鲜,则消解了朝鲜刻本的实用性和必要性,使之最终成为两班家族内部传承的祖先遗产。在外部因素的影响下,《酉阳杂俎》朝鲜刻本作为一种版本走向消亡,同时《酉阳杂俎》作为一种书籍却更易获取,增加了朝鲜文士阅读到的机会。但朝鲜文士对《酉阳杂俎》一类的中国著作的认识并未立刻发生转变,唯有书籍的进一步普及和制度、学风的改变,方能促成真正的变动。

不过,《酉阳杂俎》在朝鲜得以刊刻,其保存和流传的条件已远胜于当时的朝鲜本土著作。李睟光曾感慨道:

我朝二百年间著书,传世者甚罕,而小说之可观者亦无几,如徐居正《笔苑杂记》《东人诗话》、李陆《青坡剧谈》、金时习《金鳌新话》……申光汉《企斋记异》……其未刊行者亦多,恐久而泯没也。今录于此,以备考云。

直至19世纪坊刻业兴起之前,朝鲜本土刻书仅有官刻与家刻,一般著作难有刊刻机会。李睟光感慨大量朝鲜著作未得刊行,仅以抄写方式流传,恐致湮没失传。李睟光所列著作中的《金鳌新话》与《企斋记异》均已在朝鲜明宗年间(1545—1567)刊刻,前者约刻于1560年前后,后者明确刻于明宗八年(1553)。然此两种著作的命运则大相径庭,《企斋记异》初刊本现存韩国高丽大学,而《金鳌新话》的刻本与抄本于17世纪之后在朝鲜本土失传,最终依靠壬辰倭乱期间流入日本的刻本得以保存。可见刊刻与否并不意味着著作能够有序流传,大量朝鲜著述长期以抄本形式传承,虽刊刻时间较晚,却也流传至今。以此观之,《酉阳杂俎》在15世纪末得以刊刻,其朝鲜刻本虽未如《金鳌新话》一样失传,但在中国书籍输入的浪潮之下逐渐退出流通,直至20世纪才再度被学者发现,亦可见书籍、版本之命运和东亚世界之间的密切关系。

本文写作过程中,北京大学图书馆馆际互借处陈立人、沈懿、谢兆刚、唐迎老师,厦门大学台湾研究院阮倩晴博士、北京大学历史学系李原榛博士曾协助查阅文献资料,《文献》匿名审稿专家亦提供相关文献线索并提示更多考证角度,在此一并致以诚挚感谢!

【作者简介】李正一,北京大学历史学系博士研究生。研究方向:历史文献学、唐代笔记小说文献研究。

本文发表于《文献》2025年第4期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|