内容摘要

在《金瓶梅》第四十八回中有一封书信长期为学界所忽视。考察可知,该信并非《金瓶梅》作者原创,而是袭用嘉靖朝名士薛应旂与友人尹台的一封书信,是《金瓶梅》中一篇可知确切时间、作者和背景的明人文字,且撰成时间与《金瓶梅》成书相距极近。通过对该信政治背景以及所涉人物关系的挖掘,可以为《金瓶梅》的成书背景、创作原型、作者立场的研究提供重要参考,并借以窥见《金瓶梅》作者背后隐约的嘉靖士人群体。

关键词:《金瓶梅》 薛应旂 小说素材 严嵩

一、问题的提出——矛盾的书信

《金瓶梅》一书的作者、写作背景与成书过程,一直是《金瓶梅》研究的热点,同时也是学界争论最为激烈的话题,其原因一方面是史料的限制,导致我们对《金瓶梅》成书和早期传播所知甚少;另一方面则是因为作者刻意掩饰,不仅“借宋写明”,还刻意隐藏所处时代的政治与社会背景,使得研究者往往只能针对书中的名物、制度、语言、地名等进行考证,其结论多无法坐实,导致争议不断。由于有关《金瓶梅》成书的史料极少,而《金瓶梅》的作者又时常借鉴一些话本、文言小说情节,征引一些诗词与散曲小调,所以学者们尝试在素材来源中寻找作者留下的蛛丝马迹。二十世纪六十年代美国学者韩南(Patrick Hanan)曾分门别类地指出《金瓶梅》所借用或作为穿插使用的材料,包括:《水浒传》,话本和文言小说9种,《宝剑记》等戏曲14种,套曲20组,散曲103种,宝卷3种。此后周钧韬更接续韩南,逐回详细考证《金瓶梅》的素材来源。此外,还有如黄霖发现《金瓶梅》对《开卷一笑》中一诗一文的引用,程毅中考证出《金瓶梅》借鉴了《花影集·丐叟歌诗》的情节等重要发现,这些素材的溯源工作为《金瓶梅》的成书研究奠定了坚实的基础。不过,《金瓶梅》所抄引借鉴的话本、词曲多为民间作品,许多本身就无法确定作者和最早出处,也不反映特定的时代背景,难以利用它们直接考察《金瓶梅》的成书和背景。比如虽然历代评论家普遍认为《金瓶梅》是“指斥时事”,“盖有所刺也”,但究竟反映何种“时事”,讽刺的又是什么,尚缺乏有明确时代背景的文本证据。

其实在《金瓶梅》中有一处文字出自与《金瓶梅》作者同时代人的书信,具有重要的坐标参照意义,却被研究者所忽略。该文出现在第四十八回。在前一回《王六儿说事图财西门庆受赃枉法》中,扬州城的员外苗天秀应表兄黄美之约赴东京,结果在途中被家人苗青联合艄子陈三、翁八两人图财害命,事发后,陈三、翁八被官府捉拿并问斩,苗青却因为重金贿赂西门庆得以逍遥法外。此后苗家的小厮安童一路到开封寻苗天秀的表兄——时任开封府通判的黄美申冤,黄美随即修书一封,让安童投往山东巡按御史曾孝序。在第四十八回《曾御史参劾提刑官蔡太师奏行七件事》的开头,作者将这封信完整地揭出:

寓都下年教生黄美端肃书奉

大柱史少亭曾年兄先生大人门下:

违越光仪,倏忽一载。知己难逢,胜游易散,此心耿耿,常在左右。去秋忽报瑶章华札,开轴启函,捧诵之间,而神游恍惚,俨然长安对面时也。每有感怆,辄一歌之,足舒怀抱矣!未几,年兄省亲南旋,复闻德音,知年兄按巡齐、鲁,不胜欣慰,叩贺,叩贺!惟年兄忠孝大节,风霜贞操,砥砺其心,耿耿在廊庙,历历在士论。今兹出巡,正当摘发官邪,以正风纪之日。区区爱念,尤所不能忘者矣。窃谓年兄平日抱可为之器,当有为之年,值圣明有道之世,老翁在家康健之时,可乘此大展才猷,以振扬法纪,勿使舞文之吏以挠其法,而奸顽之徒以逞其欺。胡乃如东平一府,而有挠大法如苗青者,抱大冤如苗天秀者乎!生不意圣明之世,而有此魍魉!年兄巡历此方,正当分理冤滞,振刷为之一清可也。去伴安童,持状告诉,幸垂察。不宣。仲春望后一日具。

《金瓶梅》全书共有五封书信,这封信是全书字数最多,结构也最为完整的一封,洋洋洒洒三百多字,在《金瓶梅》中十分罕见。有研究者认为“除了格式的严整,此书措语的典雅,文心的曲折,都非一般书会才人所能”,所以判断《金瓶梅》的作者“必是一位官场和官员用文的写作高手”。但我们细读该信,却发现一些问题。

首先,曾孝序与黄美是在第四十七、四十八回才初次登场的,并非《金瓶梅》的主要人物,作者却在信中费心为两人安排了各自的身份和过往,如“长安对面”“省亲南旋”“老翁在家康健”等,这在《金瓶梅》中并不寻常。书中其余四封书信都是西门庆与翟谦、陈洪等主要人物的通信,都有推动剧情的需要,且文字简明扼要,直奔主题,不像这封信一样洋洋洒洒。

其次,根据周钧韬等研究者的考证,第四十七回的情节实际出自公案小说《新刊京本通俗演义全像百家公案全传》中的《琴童代主人伸冤》一回。在原来的情节中,主持判案的是包拯,在《金瓶梅》中,作者将包拯换成另一位宋代的真实人物曾孝序,又增加了苗家小厮安童到京城寻黄美,以及黄美写信的情节,并用一封长信交代曾孝序与黄美的关系,而这封信在原小说中是不存在的。作者为何会置主体情节于不顾,大动干戈地创作这样一段文字呢?此前韩南就曾敏锐地指出《金瓶梅》第四十七回的不同寻常,认为这一回的所有人物都是初次出场,“以前从未发生这样情况,即使在场景变动频繁的最后十回,至少有一些人物是读者所已经熟悉的”,认为这种突然在小说中插入一段别的话本情节的做法“可能导致小说情节的唯一较大的中断”,在《金瓶梅》中十分罕见。可惜韩南之后,并没有研究者再深入考察这一奇怪现象。

最后,如果细读这一封信,会发现其结构十分奇怪,私信不像私信,公文不像公文。按作者的叙述,这封信本是黄美托同年曾孝序为死去的表弟主持公道,但信中却用大半的篇幅追叙京城旧情,以及去秋收到对方诗作的感慨,随后笔锋一转,恭贺老友“按巡齐鲁”,恭维他“抱可为之器,当有为之年”,最后才草草提及发生在东平府的苗天秀冤案,期待曾氏“振刷为之一清”。前半部分追叙老友旧情,可谓含情脉脉,后文交代所托之事则仿佛公文一般一笔带过,十分生硬,难怪作家格非曾评价这封书信“既有私人信函的温文与情谊,也有公文式的高调与堂皇”,虽未能深究原因,却正好从侧面道出了这封书信失衡的结构与迥异的文风。那么它为何会前后失衡,如此特殊呢?

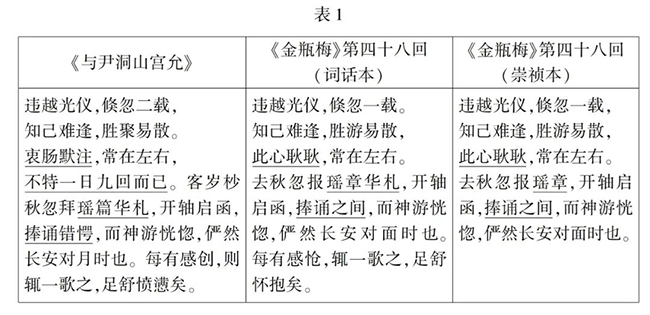

其实这封书信的前半部分并非《金瓶梅》作者原创,而是明代士人、理学家薛应旂的一封书信《与尹洞山宫允》中的文字,收录于《方山薛先生全集》,是写给同年尹台的。先将薛氏书信与《金瓶梅》第四十八回书信中相似文字列表1比较如下:

细看这两篇书信的开头部分,除个别文字外,内容大体一致,特别是早期的词话本,只将“衷肠默注”改成“此心耿耿”,“捧诵错愕”改成“捧诵之间”,而到了崇祯时期的绣像本,则删去一些文字,如“瑶章”“华札”本身意义重复,绣像本删除了“华札”二字;又删除了颇显感性的文字,如“每有感怆,辄一歌之,足舒怀抱矣”,使文字更为精炼。

那么《金瓶梅》与薛应旂信中这段文字的重合是不是巧合呢?

首先,我们利用数据库检索了明人别集,并未发现与该信相似的表述。书信尺牍作为一种日用文体,往往带有作家自我风格,包括一些常用的语汇词句,我们在薛应旂文集中,还找到了几处相似的表述,如:

违离道范,倏忽逾年。追想留都日亲几杖,备领教益,恍惚神游,宛然犹在左右。去秋获拜手札……(《与养斋公》)

行役浙中,遂离左右,二年来有时独坐,恍若对公,固不啻梦寐见之而已。去秋邵生南还,得公寓札,启函读之,人情物理,持论殆尽,机迎神解,不觉坐驰。(《与王槐野翰读》)

仔细读之,可以发现如“恍惚神游,宛然犹在左右”等与《金瓶梅》所引书信的文风十分相近,这种文风和结构的相似性,不可视为简单的巧合。

除了文风相近,两文具有沿袭关系最重要的证据是《金瓶梅》信中的“神游恍惚,俨然长安对面时也”一句。在《金瓶梅》中,黄美和曾孝序都不是主要人物,作者为何在信中突兀地加入长安相聚这一片段?通过比较可知,此句实际出自薛应旂信中的“俨然长安对月时”。但进一步考察会发现,这一句其实既非《金瓶梅》作者自创,也非薛应旂所创,而是另有出处。

《与尹洞山宫允》一信是薛应旂写给友人尹台的。尹台,号洞山,永新人,嘉靖十四年(1535)进士,与薛应旂同年中式,后由庶吉士授编修,因忤严嵩,出为南京国子监祭酒,官终南京礼部尚书。信中称尹台为“宫允”,所谓“宫允”即指詹事府左、右中允,尹台于嘉靖二十九年九月至三十二年十二月任此官,所以薛应旂之信必作于此期间。又尹台《洞麓堂集》卷六《与薛仲常年兄》中有云“忆在庚戌之岁,与公别之京师矣”,可知嘉靖二十九年之前二人已在京师相识,这一年的十月薛应旂离京赴浙江视学,如此,则信中所言“违越光仪,倏忽二载”,指的是二十九年十月京师分别的二年后,则此信当写于嘉靖三十一年。在尹台集中有一首长诗《夜宿桃源县令长黄蚪峰过访遂邀宴酒中赠谢此长句》,作于嘉靖十八年尹台使楚“谕诸藩”的途中,其中有以下几句:

桃源县尹余邦彦,扁舟截浪来相见。鸣金列炬闹深霄,吹竹击丝谐高宴。情欢意洽席屡移,忽忆长安对月时。华省官闲留客醉,仙堂人远惙余思。

由此可知薛应旂书信中所见“俨然长安对月时”实际出自尹台诗,再结合薛应旂信中所言“客岁杪秋忽拜瑶篇华札,开轴启函,捧诵错愕,而神游恍惚,俨然长安对月时也”,则可知其中脉络原委:在此信的前一年秋天,尹台将自己纂集的诗集寄与好友薛应旂,薛应旂被尹台旧诗中的“忽忆长安对月时”一句触动,想起二人在京城任职的岁月,于是在回信中引用尹诗中的旧句来追忆感慨。明乎此,我们才知道此处的“长安对月”乃是实指,而《金瓶梅》作者正是从薛应旂写给尹台的书信中袭用了这段文字。

二、薛应旂书信与嘉靖朝政治

在《与尹洞山宫允》信中还有一令人费解之处,即在接到好友诗集后,薛应旂为何会“捧诵错愕”又继而“足舒愤懑矣”呢?且看这封信的后半部分:

今年夏初,复承教翰,反覆词旨,爱益加切,匪直记存而已。惟公贞心粹养,玉润而栗,贤愚受益,良狡输诚,大受远施之器,自是如此。仆本菲才,性又粗率,虽痛自省,又一遇不平,乃复吐发。此中风俗更不相宜,某亦何心,麋鹿之性,日思丰草,唯有去而已矣。人情时事,大段可慨,不知作何究竟?挽回旋转,恃有公等,惟厚自珍摄,以慰素望。不悉。

这段文字写得比较委婉,要考察当时二人的境遇才能明白信中所指。据胡直撰《宗伯尹洞山先生传》,嘉靖二十九年尹台充会试同考试官,策题问及“重臣权臣”,有人向严嵩进谗言,“权臣盖指公也”,严嵩表面不介怀,“而中心怨次骨矣”。三十一年,即在薛应旂写信的这年七月,朝廷有旨命尹台在南京主持乡试,嘉靖帝览尹台所作策题后十分欣赏,询问严嵩意见,当时严嵩欲笼络尹台为己用,又“欲求婚好”,于是“善为对”。不久后就请人为自己的孙子(严世藩之子)向尹台之女求婚,却被尹台断然拒绝,由此“怨日深”,不过因为嘉靖帝十分欣赏尹台的才华,严嵩未便加以迫害,尹台仍在京城做官,所以薛应旂在信中言“挽回旋转,恃有公等”。但到嘉靖三十五年时,尹台因为撰文和青词时语带讽谏,引得嘉靖帝猜疑,严嵩见状“得以行间”,用赵文华谋,诬陷尹台。这次诬陷对尹台打击较大,二十年后,尹台写信给薛应旂,回忆当时情状,犹难以自解:“弟显晦碌碌行藏,常制于人。向以得罪权重,致遭其嗾诬甚矣……其亦泚颜于覆辙之无戒矣乎。”

再看写信的薛应旂一方。嘉靖十四年薛应旂中进士后,屡迁至南京吏部考功郎中,嘉靖二十四年奉例考察五品以下官员。当时的南京给事中王烨弹劾严嵩,于是严嵩嘱尚宝丞诸杰贻书,令薛应旂黜王烨。但薛应旂认为王烨“遇事敢言,不计利害,不避权贵,有古谏议风”,不肯听从,不仅“裂其书而叱其使”,并在此次考察中反而将诸杰黜免。史载严嵩大怒,命言官弹劾,薛应旂被谪建昌通判。嘉靖二十五年三月,南京给事中游震得等交疏论应旂嫉恶如仇,“为国任怨”,请复其京秩。此后薛应旂丁父母忧,家居五年,在此期间见严嵩“威权日盛,睚眦杀人”,又听闻严世藩对人放言自己为王烨之同党,自忖“已无再出之意”,后经朝中张治等人居中调和,于嘉靖二十八年调至北京补礼部祠祭员外郎。

正是在京城期间,薛应旂与严嵩有了十分凶险的接触,在薛应旂晚年所撰《答华师鲁问》中有十分详尽的记录:

见吏部后,例见阁下。余随众谒严于私第,严与余初未相识也。至是辞众免见,特召余入,拜起命坐,即温谕曰:“久仰高名,未及一见,向见司马公文集后序,及黄泰泉诗序,皆尊作也。今之文章如此者,恐不多见。”余谢不能。茶罢请退,且又留坐曰:“余无他能,唯好贤爱士,本诸天性,如先生者遂为倾盖之知,可也。”余谢不敢当,乃复茶而出。明日遂以内酒鼎肉见惠,余往谢之,乃复留坐,且曰:“人言不足信,往时不相识,亦曾有毁先生者,而吾江西如熊北原、宋南塘、费钟石、邹东郭、欧南野诸公,往往道先生之贤,看来吾江西人还认得人也。”余唯唯谦让,不敢一及前事。自后严每从西苑直庐出,辄命办官以帖召余及王槐野。余怀避咎之心,每召即往,而槐野亦劝余恭慎待之……再逾月,浙江缺提学副使,严召余曰:“先生固当升京堂,然亦不过光禄少卿、南尚宝卿之类耳,干得甚事?以如此学行,何不且为提学副使?……余时怏怏,数日出京,已自分为严所卖矣。至良乡,严又自写送行诗,差办官追至,且谓:“老夫今年七十,君亦不可无文。”余已知其反间巧中,自信有命,诚心直道,不复有避咎之态。两年在浙,无一字为答。癸丑朝觐考察,置余在才力不及之列,家居二年,万无再出之理。

因为早年有隙,所以薛应旂按例谒见严嵩时,战战兢兢,严嵩先是假意以后辈待之,表示爱才且不计前嫌,还屡次以帖相召。之后吏部本拟升薛应旂为南京五品堂官,结果为严嵩所沮,事后还假意推举薛应旂作浙江提学副使,薛应旂先不省,后才醒悟“为严所卖矣”,但只得出京赴浙江上任,严嵩还派人送诗,但薛应旂已悟此人“反间巧中”,于是两年中并不作答,严嵩见计不售,又对部堂诽谤薛应旂过刻,在官员考察时将他列为“才力不及”,导致薛应旂家居赋闲。明乎此,我们便可明白薛应旂在致尹台信中所言“此中风俗更不相宜,某亦何心,麋鹿之性,日思丰草,唯有去而已矣。人情时事,大段可慨,不知作何究竟?挽回旋转,恃有公等”的委婉之词,指的是两年间被严嵩诱至浙江任提学副使,实非本意,朝堂上又有严嵩把持朝政,此时已有退隐之意,而尹台此时尚在京城,且受皇帝欣赏,所以勉励他“挽回旋转,恃有公等”。尹台在后来写给薛应旂的信中曾述及两人在京城的情景:“其时二人者年皆未衰,乃盛气尚勃勃也。”薛应旂在京城时还是盛气勃勃,而两年后的他却已是“麋鹿之性,日思丰草”。

尹台的文集中还有一首《送薛仲常视学浙江》诗,写于嘉靖二十九年薛应旂中严嵩之计离京赴浙江任提学副使之际,对于理解薛应旂在京城的处境很有帮助:

鸑鷟戢威羽,孤鸣灌树枝。搏决岂尔志,振迅思有施。哓哓百鸟集,孰辨鸢与鸱。小夫自龌龊,安知旷士规。夫子怀耿亮,束发谢磷缁。守官旷历纪,明义皦不亏。铅刀竞铦割,葱卢空按持。一朝幸淬拭,晶芒耀九维。

在这首诗中,尹台将好友比作孤鸣于树上的“鸑鷟”,高度称赞他的志向与才能,感慨此时“哓哓百鸟集,孰辨鸢与鸱”的环境,明乎此,我们才明白薛应旂为何在读到好友来信后“捧诵错愕”,一方面是惭愧于老友的期许,一方面是读到尹台京城忆旧的诗,感怀于“盛气尚勃勃”的岁月,于是“神游恍忽,俨然长安对月时”,一洗愤懑,所谓“足舒愤懑矣”了。

这封信写于嘉靖三十一年,次年就是三年一度考察地方官员的“大计”之年,当时严嵩把持朝政,在朝堂上屡谤薛应旂行事过刻,此时的薛应旂应该已预料到自己行将被免,难免“愤懑”。果然在第二年的考察中,薛应旂获评“才力不及”而被黜。这一次打击对他影响颇大,乃至隆庆五年(1571)薛应旂的上疏中还依然愤懑申诉自己早年间“止以不受权奸指使,遂致出处不明,身名俱败”,请“敕下吏部查臣在任之日,如有一毫败类,臣虽老矣,甘受斧钺之诛”,可见受严嵩迫害后创伤之深。

三、从薛应旂书信看《金瓶梅》的成书

以上已考察理清了薛应旂致尹台书信的背景,该信的一部分被《金瓶梅》作者抄进书中,是《金瓶梅》中一篇可确知作者、写作时间、写作背景的明人文字,书写时间距《金瓶梅》成书时间也不远,是难得的考证《金瓶梅》成书的重要材料。接下来我们利用这封信来考察《金瓶梅》成书的几个问题。

(一)《金瓶梅》作者改动了原信的哪些内容?

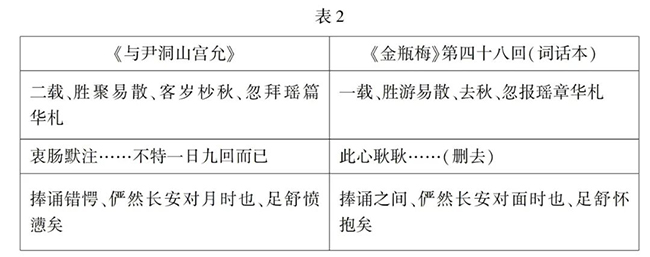

我们将《金瓶梅》袭用部分与原信进行比较,可以发现《金瓶梅》作者所改动的痕迹(详见表2):

这里有些是简单的文字改动,如将“二载”改为“一载”,“客岁杪秋”改为“去秋”,有些改动则体现了《金瓶梅》作者的细心,比如原信中“衷肠默注,常在左右,不特一日九回而已”一句。“一日九回肠”是原信作者薛应旂的习用语,在其《选贡北上途中杂咏二十四首》《夜坐偶成》等诗中都有使用,因为“衷肠”对应的是“一日九回”,所以《金瓶梅》作者在删去“不特一日九回而已”后,便将“衷肠默注”也相应改为“此心耿耿”。此外,最值得注意的是后三条改动,一是将“捧诵错愕”改为“捧诵之间”,上文我们已经考察了两人写信的时代背景,知道薛应旂览信“错愕”的原因,是因为尹台对其有极高的期许,而在《金瓶梅》的情节中并无这一层背景,于是原信中的“错愕”便显得十分突兀,作者只得将之改为“捧诵之间”。相同的还有将“长安对月”改为“长安对面”,经过上文考证,我们已知薛应旂在原信中用“长安对月”实指与尹台在京城的过往,但在《金瓶梅》中无可对应之前事,于是作者便改为“长安对面时”。最后,薛、尹二人由于共同被严党打压、防范而产生的“愤懑”,也被《金瓶梅》作者改成更为平淡的“怀抱”。从以上改动可以发现,《金瓶梅》作者并未简单袭用原信,而是进行了一定的文字加工,大部分改动都旨在去除原信中私人感情较为强烈的内容,从中也可以看到《金瓶梅》作者是如何驾驭文字,将书信这一蕴含私人情感较多的文体融入小说当中的。

(二)《金瓶梅》作者是如何获取这封私人书信的?

这一问题是我们理解《金瓶梅》作者为何会抄引薛应旂书信的关键。途径无非两种,一是作者亲眼看到了原信,二是作者从已经出版的薛应旂文集中引用。如果是前者,那么便要考虑薛应旂与《金瓶梅》作者的关系。这里需要说明的是,薛应旂本人就被传为是《金瓶梅》众多作者之一。清人宫伟镠《春雨草堂别集》卷七《续庭闻州世说》记载“《金瓶梅》相传为薛方山先生笔,盖为楚学政时以此维风俗,正人心”,首倡《金瓶梅》作者为薛应旂说,此外,薛应旂与严嵩有隙,身份又符合传闻“嘉靖间大名士”说;又是武进人,武进古称兰陵,符合“兰陵笑笑生”之名。不过除了清人的传闻,当今学界未见到有研究者赞同此说,我们也认为薛应旂作为《金瓶梅》的作者尚缺乏证据,而且有一些明显的矛盾。首先,《金瓶梅》的作者一向用心掩盖身份,又“托宋写明”,除了本文发现的一段书信文字外,未见《金瓶梅》中有直接征引同时代人文集的例子,若薛应旂是作者,也不大可能选取自己已公开出版的文集内容,更不应该选取私人信件,这与《金瓶梅》一书的体例不符。其次,宫伟镠称《金瓶梅》是薛应旂“为楚学政时以此维风俗,正人心”的说法,极为勉强。薛应旂一生并未到楚地做过学政,这里应指他任浙江提学副使,但在此任上他只做了两年多,期间四处视学,主考乡试,选拔了徐渭、顾宪成等一批学生,他认为提学官乃是“士习民风所系”,所以“不敢启倖门以坏人心术”,当时士人评价他“正气直节”,甚至黄宗羲认为东林学派即导源于此。薛应旂还是一名道德感极强的理学家,当时人评价他“性过自执”,对道德要求颇高,认为“生员在学犹女子在室,不当犯义”,信奉“一念不敢自恕,斯可谓之修”,与《金瓶梅》一书的思想底色明显不同。最后,他还对小说存有偏见,在其编修的《浙江通志》中引时人说法论《水浒传》曰:“钱唐罗贯中本者,南宋时人,编撰小说数十种,而《水浒传》叙宋江等事,奸盗脱骗机械甚详。然变诈百端,坏人心术,其子孙三代皆哑。天道好还之报如此。”此说虽是征引自他书,但也反映了薛应旂对小说这一文体的基本态度,如此虽然其身份符合“嘉靖间大名士”的传闻,但他作《金瓶梅》的可能性则不高。

在排除薛应旂抄录自己书信的可能性后,第二种情况,也更符合常理的就是书信内容是《金瓶梅》作者从薛应旂已出版的文集中抄引的。薛应旂文集在明代有两种刻本,一种为二十二卷的《方山先生文录》,一种为六十八卷的《方山薛先生全集》,后者实际为前者的增补本,是薛应旂晚年将门人弟子为他所编的《随寓录》《外录》《诗稿》等续补于《文录》之后而成,故称“全集”。《中国古籍总目》据刻书序文分别著录两种版本为“明嘉靖三十三年东吴书林刻本”和“明嘉靖间刻本”,但其实都有问题,尤其是后者。国家图书馆藏嘉靖间东吴书林刻本《方山先生文录》(索书号:11811),目录后有书坊题识“嘉靖岁在焉逢摄提格东吴书林校刻”,则该书当刊行于嘉靖甲寅年(三十三年),又查卷中收录文章最晚题识为卷二二《二忠祠落成告文》中的“嘉靖甲寅夏五月朔日庚子”(叶六),知该书为夏五月后刊行,不过该书书前的赵时春、马理序文,却分别署“嘉靖乙卯腊日”、“嘉靖乙卯秋九月既望”,则该本实际印刷时间已至嘉靖三十四年。六十八卷的《方山薛先生全集》,序署嘉靖三十四年,但仔细查阅集中的文章,《告华山神文》题“嘉靖三十五年丙辰正月甲子”,《吊查近川文》题“嘉靖壬戌(四十一年)九月既望”,《家庙落成告文》题“维隆庆六年壬申十二月二十九日”,虽全书未见有万历年号,但最晚题识已至隆庆六年十二月二十九日;又书中《答王西华副宪》云“鄙人今且七十有四”,则此书实际刊行时间应在万历元年以后。《与尹洞山宫允》一信在两种刻本中都有收录,分别在卷四和卷六,经过对比,二者文字并无不同,所以无法确认《金瓶梅》作者使用的是哪个版本。不过既然薛应旂的文集最早刊行于嘉靖三十四年,则《金瓶梅》作者要袭用此信也必在嘉靖三十四年之后,这也同时为《金瓶梅》成书时间的上限提供了一个重要依据。

(三)《金瓶梅》作者为何会选用薛应旂的这封书信?

对于《金瓶梅》的素材溯源工作,韩南曾有一个观点:“重要的不是引用本身,而是它的性质和目的。”作者为何会选用与自己同时代人的书信?如能解决这一问题,《金瓶梅》作者与成书问题的研究势必前进一大步,可惜我们已无法听作者自诉,要解决这一问题只能回到《金瓶梅》第四十七、四十八回的故事当中,仔细审视作者所塑造的人物关系。

上文已述,韩南曾敏锐地指出《金瓶梅》第四十七、四十八回的不同寻常,认为作者在这两回中突然插入两个新人物有违《金瓶梅》一书惯例。但若仔细区别,这两个人物中实际只有山东巡按御史曾孝序一人是作者新加入的,另一人物黄美则是作者从《百家公案》中搬引过来的,并非作者所创,所以曾孝序才是问题的关键。在小说中,曾孝序是“都御史曾布之子,新中乙未科进士,极是个清廉正气的官”,而这一人物在历史上真实存在,并在《宋史》中有传。将《宋史》记载的真实人物与小说对比,区别在于以下三点:

第一,家世。真实人物曾孝序是泉州晋江人,也并非曾布之子。

第二,出身。真实人物曾孝序不是科举出身,是“以荫补将作监主簿”,而在小说中作者却为他和黄美一同加上了“乙未科进士”的身份。

第三,生平仕履。小说中的曾孝序任山东巡按御史,在查清西门庆等人的贪赃枉法后,上疏弹劾西门庆和夏提刑,结果西门庆等人早早打点了权臣蔡京。曾孝序心中不忿,又见蔡京上疏所陈“更盐钞法”等事“内多乖方舛讹”,于是上奏章论蔡京改革之荒谬。结果蔡京大怒,指他“大肆猖言,阻挠国事”,黜为陕西庆州知州,又使陕西巡按御史“劾其私事,逮其家人,锻炼成狱”,最终被除名,“窜于岭表”。而据《宋史》等史料,则未见曾孝序有在山东任职的经历,只言累官至环庆路经略、安抚使。先是过阙,“与蔡京论讲议司事”,对蔡京的改革提出看法,后来又上疏批评,惹怒蔡京,被御史宋圣宠弹劾,最终“追逮其家人,锻炼无所得,但言约日出师,几误军期,削籍窜岭表”。

如果我们将宋代曾孝序与明代薛应旂的生平仕履相对比,会发现虽然时代不同,但与权臣斗争并被贬窜不得志的人生轨迹是十分相似的。在《宋史》等史书中,对曾孝序最主要的记载就是他与权臣蔡京的斗争,包括在陕西任上被御史弹劾“削籍窜岭表”,而薛应旂也是在陕西鄜州兵备副使、陕西按察司副使任上,被严嵩授意屠仲律弹劾,于是“始为人驱出,旋复为人驱归”。从早年忤逆权臣,到被贬陕西,又再贬出陕西,最后一个“窜岭表”,一个归老家中,命运可谓相似。

除此以外,更为明显的证据在于作者设置的人物关系。上文已述,《百家公案》小说原本中并没有曾孝序这一人物,是《金瓶梅》作者增设的,而在设立曾孝序这一人物后,又为他与黄美添加了一个“同年”关系,说他们都是“乙未科进士”,而历史上曾孝序是恩荫得官,《百家公案》中黄美也没有中举的记载,为何作者会把两人设定为同年,还特意加上“乙未科进士”?我们再看薛应旂与尹台这两位明人,“巧合”的是,薛应旂与尹台是同年,而且他们中进士的嘉靖十四年正是乙未年。这为我们提供了一个可能性很高的思路:《金瓶梅》作者在创作第四十七、四十八回时,为了描述西门庆等人的枉法,以及蔡京的权势滔天,需要一位“清廉正直”但受蔡京迫害的人物作为原型,于是便选择了历史人物曾孝序,但作者所处的时代毕竟与宋代相隔太远,于是在塑造人物时,或是有意比附,或是因为事迹相近产生的联想,作者以自己熟知事迹的当代名士薛应旂为原型,成功塑造了一个因忤逆权臣而被迫害的正臣形象,并且参考薛应旂的文集,袭用薛应旂与尹台的书信,同时仿照两人的关系将书中的曾孝序与黄美也设定为同年关系。

小说作家以自己熟悉的人物为原型进行创作是十分常见的,特别是当作者对所塑造人物的身份、社会关系不熟悉,又无“世代累积”的人物形象可以参考时,尤其如此。《水浒传》属于世代累积型作品,《金瓶梅》一书以《水浒传》为原型创造,在原有人物的基础上进行增衍,其他新增人物也如韩南所言,都是作者长期经营维护的,唯有第四十七、四十八回新加入的曾孝序,除了史书有简略记载外,并无话本、戏曲等可以依傍,于是作者在塑造这样一个人物时,便借用自己熟悉的现实人物为原型进行创作。冯沅君曾言:“尤其是长篇小说的作者,在致力创作的时候,常是有意的或无意的把他们所处的时代和社会的种种动态巧妙而忠实的织在他们的云锦里……《金瓶梅词话》所供给的文学史料实比其他各书为多。”薛应旂就是被作者织在小说云锦中的一员,只是需要研究者耐心地将其剥离与审视。

四、《金瓶梅》中的嘉靖士人群体

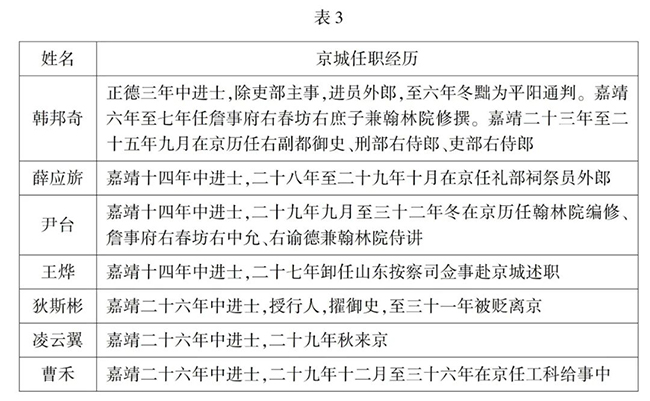

实际上,在《金瓶梅》中作者以当代人物为原型进行的创作远不止这一处,陈诏、顾国瑞、刘中光等研究者曾发现《金瓶梅》中出现了数十位明代真实人物的名字。但由于书中对这些人物的描述极为简略,大多都是一两句话,并且书中人物往往与现实中身份不符,所以其中哪些是作者有意指称的真实人物,哪些仅仅是借用人名,一直是一个巨大的难题。一种比较可靠的方法是寻找这些人物之间是否存在一定的共性,进而推测作者的意图。如有研究者关注到其中一些活跃于嘉靖中期的政界人物,如曹禾(四十九回)、狄斯彬(四十八、六十五回)等人,相比于书中出现的宋代历史人物,这些明代人物大多“刚直方正”而“命途坎坷”,又多是“弹劾严嵩的正直官吏”。这些在书中出现姓名的明代历史人物,我们可以称之为“嘉靖士人群体”,其中除了个别的如韩邦奇,都不算著名,大多在《明史》无传,所以勾勒生平也比较困难。他们被《金瓶梅》作者写入书中,只能说明作者与他们同时代,对他们的事迹比较熟悉。如今通过上文的考察,我们了解到薛应旂与尹台也是《金瓶梅》作者熟悉(甚至可能有交往)的嘉靖间士人,他们与《金瓶梅》中的“嘉靖士人群体”同时代,甚至相互之间还存在或深或浅的关系,我们可以通过这些人物及其相互间的关系,来反观《金瓶梅》作者的创作意图。以下选取几位在《金瓶梅》中出现姓名并且史料记载较为详细的嘉靖间士人,考察他们之间的联系与共性。

(一)王烨

首先引起我们注意的人物,是与薛应旂、尹台关系最为密切的“王烨”。王烨,字韬孟,南直隶金坛人,与薛应旂、尹台同年,都是嘉靖十四年(乙未)进士,嘉靖二十年他与同僚上疏揭发严嵩、胡守中、郭勋等人徇私舞弊,随后又弹劾严嵩父子“贪污赃贿播闻,不当处以具瞻之地”,激怒严嵩。二十四年,薛应旂奉例考察南京官员时,严嵩命其罢黜王烨,结果因薛应旂不合作未能得逞。王烨在任台官时,共劾罢官员三十九人,“直声甚著”,是嘉靖时期重要的反严党,所以薛应旂也被严世藩视为“王党”。王烨又与尹台为知己,因尹台在他患难时“皇皇奔走营护”,又不避嫌疑,“去时出都门外追送”,所以他称尹台为“固执古道,敦交谊者”。在《金瓶梅》中王烨只短暂出现过一次,作为“总督京营八十万禁军陇西公”,在第七十回坐轿来贺太尉朱勔生日。

(二)韩邦奇

字汝节,正德三年(1508)进士,明武宗在位时,因上疏论事被斥为民,世宗登基后重被启用,自后屡起屡罢,终以南京兵部尚书致仕,嘉靖三十四年殁于陕西地震。在嘉靖朝他算是比较重要的政治人物,在民间口碑甚好,“浙江民以‘青天’呼之”。薛应旂在《浙江通志》中记载韩邦奇任浙江按察佥事时“廉劲自持”,而时任浙江镇守的太监王堂等“怙势害人”,为了向朝廷进贡“茶、笋、鲥鱼”等物,常常催办扰害地方,韩邦奇“数裁抑堂”,又上书弹劾浙江镇守太监王堂、织造太监晁进等“四府太监”,结果反被王堂等以“沮遏进贡”为名诬陷,明武宗大怒,命锦衣卫逮至京城下诏狱,廷臣论救皆不听,最终被斥为民,一时“百姓感泣,哀动城市”。又记录韩邦奇在任按察佥事时,作《富阳民谣》讽刺宦官扰害地方。此后薛应旂在为反严嵩而死的杨继盛作传时,也写到韩邦奇与杨继盛的交往。嘉靖三十四年陕西发生大地震,韩邦奇不幸身死,当时薛应旂正任职陕西按察司副使,所以薛应旂对韩邦奇是非常熟悉的。在《金瓶梅》中,韩邦奇的名字出现在第六十五回,当时西门庆在家中迎请钦差六黄太尉,在迎接的山东地方官员中便有“徐州府韩邦奇”,这与韩邦奇现实中只做过山东副使的情况不一致,不过书中第七十七回又有山东巡抚监察御史举劾山东地方官员,奏本中说韩邦奇“志务清修,才堪廊庙”,这与薛应旂在《浙江通志》中称邦奇“廉劲自持”的官声颇为相近。

(三)曹禾

字世嘉,号龙田,浙江平湖县人,嘉靖二十六年进士,官鄱阳知县,二十九年官工科给事中,三十一年嘉靖帝因为怀疑工部有“虚冒侵克者”,命曹禾等人勘察,曹禾奏“二十九年以后工部造作军器冒破数多”,结合当时的背景来看,曹禾此处所指正是严嵩的“密戚”欧阳必进。嘉靖中期后,工部几乎成为严家的禁脔,先是严世藩任工部左侍郎,此后,欧阳必进与严嵩“义子”赵文华先后担任工部尚书,贪腐严重。嘉靖三十年三月欧阳必进升为工部尚书,据说他“与首辅严(嵩)为密戚,既以督工累加至少保,志已满,而畏工部艰而繁,欲避之”,对工部疏于管理,曹禾等所上疏正在这一时期,所指正是欧阳必进。在《金瓶梅》第四十九回中,蔡蕴告知西门庆,自己“被曹禾论劾,将学生敝同年一十四人之在史馆者,一时皆黜授外职”,与史实颇有相似处,故陈诏、刘中光等认为曹禾即书中原型。

(四)凌云翼

原名汝成,以字行,号洋山,江苏太仓人。《明史》卷二二二有传,但行实过于简略。经顾国瑞、刘中光、李峰等多方考察,可以将其生平仕履梳理如下:嘉靖二十六年进士,授南京工部主事,历郎中,出为浙江佥事,兵备副使,整肃海防,屡迁至江西左参议、右参政。隆庆元年任浙江右参政,迁按察使、右布政使,被诬谪官。后起补整饬密云兵备、山东右参政,进右布政使兼按察副使,迁右佥都御史,抚治郧阳,有疏论卫所兵消耗之弊。万历元年(1573)进右副都御史,巡抚江西兼理军务,二年改南京兵部右侍郎,三年改工部右侍郎,六年召为南京工部尚书,次年改南京兵部尚书。史书说他有“干济才”,但“喜事好杀戮,为当时所讥”,万历十一年,以病归苏州,十五年因“家居骄纵”被革职夺官,后卒。他与曹禾都是嘉靖二十六年进士,与韩邦奇一样做过山东地方官。在《金瓶梅》中,凌云翼之名出现在第六十五回,是兖州府知府,与韩邦奇一同迎接钦差六黄太尉。

(五)狄斯彬

字文仲,溧阳人,嘉靖二十六年进士,授行人,后擢御史。三十一年,光禄寺少卿马从谦揭发中官杜泰吞没岁银,结果反被杜泰诬陷他诽谤皇帝,狄斯彬与巡视给事中孙允中又弹劾杜泰,但嘉靖帝因为厌恶马从谦曾经上奏章规谏自己“醮斋”事,最终将马从谦杖毙,又以“党庇”马从谦的名义,将狄、孙二人“谪边方杂职”,可见狄斯彬为官正直敢言。而《金瓶梅》中的狄斯彬是“阳谷县县丞”,“为人刚而且方,不要钱”,但是“问事糊突,人都号他做狄混”,是一个性格刚方但行事糊涂的县官形象。

从五位官员的生平来看,他们与薛应旂、尹台为同时代人,除了韩邦奇年龄较大,其他诸人登上政治舞台的时间相近,实际上,甚至可以把他们分为两个群体:嘉靖十四年进士(薛应旂、王烨、尹台)和嘉靖二十六年进士(凌云翼、狄斯彬、曹禾)。

限于他们的文集大多没有保留下来,除了韩邦奇、王烨、尹台、薛应旂,其他人之间的具体关系暂无法获知,但从活动空间看,他们多有在南京、京城、山东任职的经历,如嘉靖二十五年至三十年前后,这七人大多有在京城任职的经历(详见表3):

从这些官员的生平仕履来看,他们大多在嘉靖中期中举,从而登上政治舞台,在嘉靖二十五年至三十年前后都有在京城的经历,这段时间也正是薛应旂、尹台在通信中经常怀念的“长安对月”“二人者年皆未衰,乃盛气尚勃勃也”的京城时代,也是严氏一党擅权乱政的时代,他们都共同目睹了严氏一党“睚眦杀人”的场景,后来或直接与严嵩之党有冲突(如薛应旂、尹台、王烨、曹禾),或上疏言事被贬谪(如韩邦奇、狄斯彬),作者将他们引入书中,说明作者对他们的事迹十分熟悉,甚至由于时代接近,不排除与他们熟知交游的可能性,而以薛应旂、尹台、王烨、韩邦奇等“直声甚著”“廉劲自持”的正直官员为原型的创作,也向我们揭示了《金瓶梅》作者一定的政治理想与思想倾向。

五、结语

由于关系到作者和成书的问题,《金瓶梅》的素材溯源工作一直为学界所关注,但由于作者刻意掩饰,模糊了所处时代的政治与社会背景,导致对于《金瓶梅》成书背景的研究争议不断,其根本原因是尚未发现具有明确时代标志的文本。通过对第四十八回书信的考察,可确认《金瓶梅》作者袭用薛应旂书信这一事实,明确这封书信的写作时间、人物关系、时代背景及薛应旂、尹台二人的政治处境与心态,进而根据小说的人物关系,推考《金瓶梅》作者袭用这一书信背后的用意。本文对《金瓶梅》袭用薛应旂书信的发掘,以及对信件背景的考察,正可以为《金瓶梅》的成书、作者、背景、创作原型等诸多问题的解决提供一个坚实的“坐标参照系”。此外,限于《金瓶梅》周边史料的缺乏,虽然无法完全忖度作者将大量明代士人写入书中的用意,但通过对薛应旂信件的解读,让我们对《金瓶梅》中隐隐浮现的嘉靖士人群体加深了认识,通过考察他们之间的联系与共性,得以窥见《金瓶梅》成书的政治背景,以及作者的思想立场与政治倾向,也为今后研究和解读《金瓶梅》的文本提供一个新的视角。

【作者简介】潘超,山东大学儒学高等研究院副教授。研究方向:中国古典文献学、书籍史。

本文发表于《文献》2025年第3期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|