内容摘要:《双忽雷阁汇订曲谱》是由刘世珩主持出版、吴梅正律、刘富梁订谱的一套戏曲曲谱丛书,目前共有交通部抄件纸稿本、刘氏赐书台红格写样本、刻印本三种形态的版本存世,计有18种剧目、28个版本。在曲谱编订过程中,吴梅主要负责厘正曲律,刘富梁则在此基础上酌定工尺,或补充、修正前代曲谱,或自行订谱。二人的正律订谱工作精审详赡,可称识板、识字、识谱、识唱。同时,《双忽雷阁汇订曲谱》三种形态的版本是戏曲曲谱校勘刻印流程中不同阶段的珍贵样本,通过比对可勾勒出此书的成书过程并由此推及曲谱刻印的一般工作流程。

关键词:《双忽雷阁汇订曲谱》 曲谱刻印 刘世珩 吴梅 刘富梁

在中国近代戏曲文献的搜集、整理与出版中,刘世珩编刻的《暖红室汇刻传剧》(以下简称“《汇刻传剧》”)具有重要的地位。相较而言,刘世珩主持出版的与《汇刻传剧》配套的戏曲曲谱选集《双忽雷阁汇订曲谱》(以下简称“《汇订曲谱》”)同样延请名家校订,却声名不显。双忽雷阁为刘世珩之室名,他于1909年得缪荃孙所寄《小忽雷传奇》抄本,次年自京师卓氏处得小忽雷原器及大小忽雷传奇剧本,又自琴师张瑞山处得大忽雷原器,故以“双忽雷”名其阁。曲谱的编订者吴梅(字瞿安)、刘富梁(字凤叔)曾参与《汇刻传剧》的校勘工作,二人皆精擅曲律、长于制谱,吴梅的《南北词简谱》、刘富梁与王季烈合著的《集成曲谱》可称民国年间新订格律谱与工尺谱之双璧。《汇订曲谱》有时亦被称作“赐书台汇订曲谱”,拟目共30种、附录5种,但只刊刻了其中几种,刘世珩便遽然辞世,留下的部分稿本、写样本及刻本分藏各地图书馆,难窥全貌,故知之者极少。

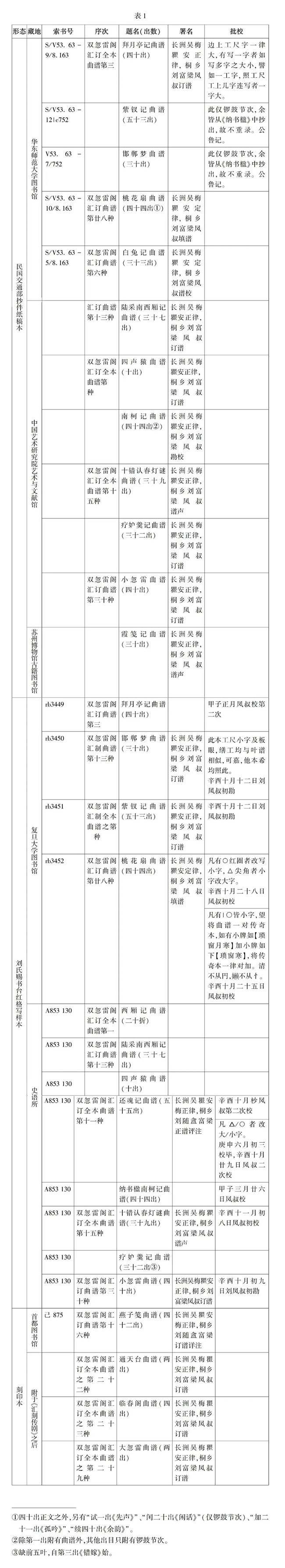

学界已知者,有中国艺术研究院藏交通部抄件纸稿本6种(以下简称“傅藏本”)、“中研院”历史语言研究所傅斯年图书馆藏刘氏赐书台红格写样本8种(以下简称“史语所本”)和附于《汇刻传剧》对应剧本之后的刻印本3种(《临春阁曲谱》《通天台曲谱》《大忽雷曲谱》)。此外,陈林超《论〈双忽雷阁汇订全本曲谱〉的编订及其昆曲史意义》(以下简称“陈文”)新发现了苏州博物馆藏《霞笺记曲谱》稿本。本文进一步补充复旦大学图书馆、华东师范大学图书馆、首都图书馆藏《汇订曲谱》存本情况,考察其校律订谱工作及校勘刻印流程,尝试发掘这套沉寂百年之曲谱的曲学价值与文献价值。

一、《汇订曲谱》存本拾遗

笔者所见,在既往研究所及之外,《汇订曲谱》尚存华东师范大学图书馆藏稿本5种、复旦大学图书馆藏写样本4种、首都图书馆藏刻本1种。而它们恰恰提供了关于《汇订曲谱》成书时间、校印流程、递藏源流等方面的重要信息。现在陈文基础上补充介绍这几种存本。

(一)交通部抄件纸稿本,今存12种,除傅藏本、苏州博物馆藏本之外,华东师范大学图书馆还藏有5种(以下简称“华师本”)。陈文已对稿本的版式行款作过基本介绍。考刘富梁曾在交通部任职,于1925年2月升任主事并被分派为充电政司科员,又于1927年8月因“未能常川到部”被免职;而《汇订曲谱》的编订工作是由于1926年刘世珩忽然去世而终止的,刘富梁在任职期间用交通部公文纸抄写曲谱符合常理。华师本封面有“已写成”“已写竣”字样,可知这几种稿本应当是他誊清后交付写样的定稿本。

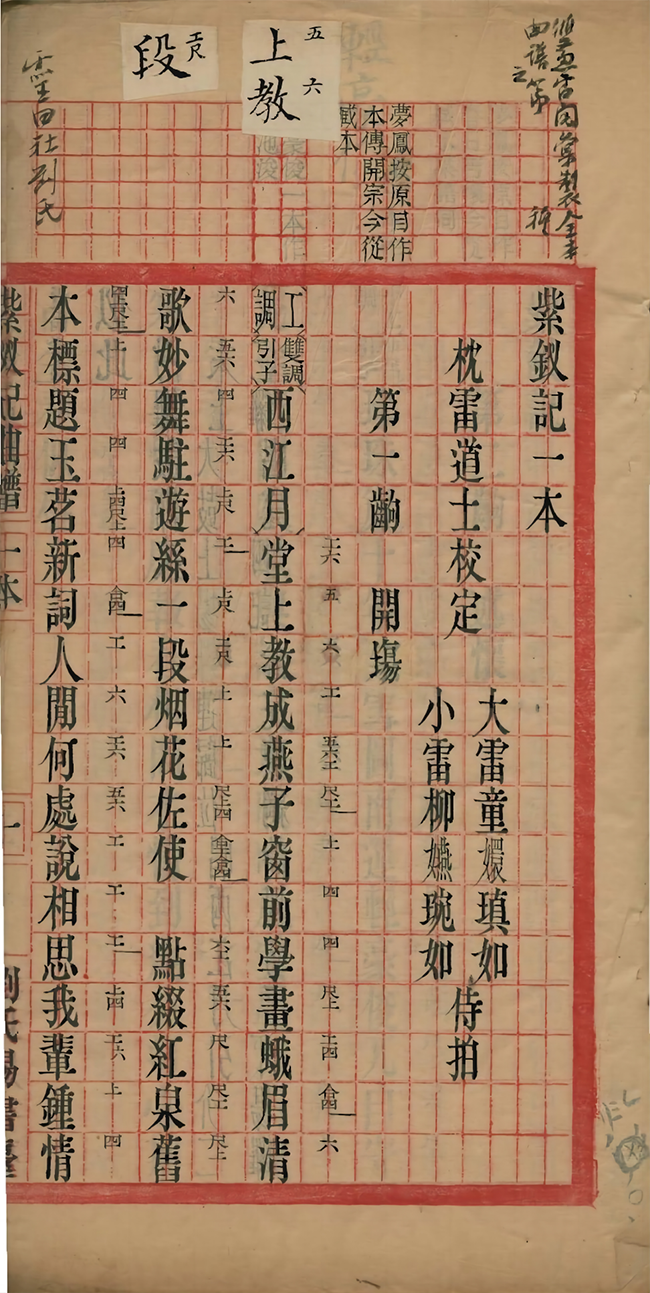

(二)刘氏赐书台红格写样本,今存12种,除史语所本之外,复旦大学图书馆还藏有4种(以下简称“复旦本”)。红格写样本与刻印本的版式基本相似,陈文亦已提及。值得注意的是,写样本行格正中加印一道红色竖线(见图1),既可作为每行之中准,使文字缮写齐整,又可在工尺较多时作为双行排布工尺谱的界行。复旦本书前有“辛酉十月十二日刘凤叔初勘”(《紫钗记曲谱》)、“甲子正月凤叔校第二次”(《拜月亭记曲谱》)等字样,且书中的曲文、工尺、眉批有挖改修补痕迹,当系上版刊刻之前经过校改的写样本。

图1 复旦大学图书馆藏红格写样本《紫钗记曲谱》

(三)刻印本,今存4种,除已刊刻的3种之外,另有《燕子笺曲谱》1种,原为吴晓铃藏书,现藏于首都图书馆。袁寒云题封面,书中部分页面有缺,为手写补全,卷端题“燕子笺一本双忽雷阁汇订曲谱第十六种”“枕雷道人校定大雷童嬛瑱如、小雷柳嬿琬如侍拍”。交通部抄件纸稿本中多有“款照燕子笺写”的批校意见,可知《燕子笺曲谱》是此套曲谱中较早刻印完成的,后出者的行款以此本为准。

现将《汇订曲谱》各存本的藏地、卷端序次、署名以及封面或扉页上关键的批校信息列为表1。

陈文将《汇订曲谱》的编订时间推定在吴梅与刘富梁二人共同在京期间,即1917年至1922年间,此说不确。从《汇订曲谱》书前的批校信息看,1922年吴梅离京南归后刘富梁还独自完成了一部分校订工作。他于辛酉(1921)十月至十一月集中对《桃花扇曲谱》《小忽雷曲谱》《春灯谜曲谱》等进行初校,甲子(1924)正月和三月又分别校对了《拜月亭记曲谱》与《南柯记曲谱》。与此同时,始于1900、1901年间的《汇刻传剧》出版工程也仍在继续,如《绿牡丹》《秣陵春》二剧即于辛酉十一月刻印试样本并进行校改。两套大型丛书的编校工作双线并行,时间上有一定重合。陈文认为“《汇刻传剧》的刊刻始于1919年,其中已包括三种全本曲谱,表明《汇订全本曲谱》的编订在此之前已然开始”,并不准确。“1919年”应系采自刘世珩《汇刻传剧》自序之纪年“己未仲冬”,但此套丛书实际上是历经多年陆续编校刻印完成的,其中附录三种曲谱的情况也比较复杂。

《汇刻传剧》先陆续以单种刊行,后又汇编出版,序次经过调整。故《小忽雷》现存两种版本,其一封面题“汇刻传奇第二十四”,后附《大忽雷》剧本,无曲谱;其二题“汇刻传剧第二十九种”,附有两折《大忽雷》曲谱。前者为较早的单行本,后者则是在《大忽雷曲谱》成书后与其合订的版本,曲谱保留了卷端的“双忽雷阁汇订曲谱第二十九种”字样。二者卷首序跋题词的序次也略有不同。《临春阁》与《通天台》的情况也与之类似,早出的单行本不附谱,后来《汇刻传剧》汇印时增入了曲谱。

现存《汇订曲谱》共含18种剧目全谱的28种版本,其中较为特殊的是以往无全谱传世、由刘富梁自行谱曲的几种。吴梅在赠刘富梁的【太师引】曲中写道:

韵缠绵,谱出《桃花扇》,倍工夫是石巢《燕笺》,更低按粲花俊语,展湘筠细写红鸳。君尝取东塘、石巢、石渠诸曲,一一订谱。把从来法曲都检遍,甫能够新声活现。周邦彦,和尧章玉田,一齐儿奔来腕下翩翩。

可知刘富梁自订之谱包括孔尚任(号东塘)《桃花扇》《小忽雷》、阮大铖(号石巢)《燕子笺》《春灯谜》、吴炳(号石渠)《疗妒羹》,此外苏博本《霞笺记曲谱》亦署“桐乡刘富梁凤叔谱声”,此剧罕有传谱,应亦属刘氏自订之谱。

吴梅还曾于《瞿安读曲记》中回忆与刘富梁在京同住、一起商订《燕子笺》曲谱时的情景:“是时刘君葱石(世珩)方欲汇订四梦、石巢、石渠诸曲谱,邀凤叔主其事,余因得与之上下议论也。今葱石既逝,此记全谱,未知是否付梓。(《集成曲谱》中有《写象》《拾笺》《奸遁》《诰圆》四谱,即凤叔订正者。)展读此词,益动我邻笛山阳之痛云。”从这段记录来看,吴梅并不知道《汇订曲谱》的出版进度如何,甚至未必见过刘富梁所订《桃花扇曲谱》。他于1935年、1937年自订《桃花扇》中《听稗》《抚兵》《投辕》三折曲谱,并于1937年6月12日日记云“亡友刘凤叔有全谱之作,兹未知存佚何如,深为可惜”。出版者刘世珩与订谱者刘富梁于十年间先后辞世,《汇订曲谱》未付梓便散佚,故吴梅以邻笛山阳之典“追思曩昔游宴之好,感音而叹”。

刘世珩逝于丙寅年十一月初九(1926年12月13日),《皖志列传稿》载“越十五年丙寅,为其父修佛事于杭州,归,发咯血旧疾,遂卒”,而他在去世前一个月尚在校订《西厢五剧札记》,可知其去世非因久病,乃事发突然。刘氏历年所积刊刻之款未及清理,家属甚至还抵押了大小忽雷偿债,《汇刻传剧》与《汇订曲谱》的出版也因主事者的辞世而被迫搁置。后刘世珩之子刘公鲁又于1937年冬遭日军劫掠而惊悸成疾去世,刘氏藏书遂散出。《汇刻传剧》版片后归于江苏广陵古籍刻印社,但《汇订曲谱》大部分并未上版刻印,其稿本、写样本的递藏源流只能于零星记录中猜度一二。郑振铎曾于1940年初从书贾孙伯渊手中收购刘氏藏善本书75种,不过《汇订曲谱》应不在此列,因为吴晓铃1939年9月6日于昆明龙泉镇见到了《汇订曲谱》写样本8种(即今藏史语所本),其日记云:“知刘富梁氏于刊刻《暖红室汇刻传奇》五十余种之外又有汇订曲谱之盛举,其刊书之魄力真令人敬服!惜汇订曲谱未及付枣而氏已逝,今写本又散佚四方不可聚,否则其有功倚声之学岂浅鲜哉。”那么这8种曲谱之入藏史语所当在南迁以前。刘氏藏书如今大部分藏弆于上海图书馆及有关高校图书馆,少部分散于南北书肆,流落民间。华师本《汇订曲谱》5种正是从书肆流传入高校图书馆的,是书所附“华东师范大学图书馆购书单”记录它们皆购于1954年12月4日,定购处所填“传薪”即传薪书店,为沪上经营线装古籍的旧书店。复旦本《汇订曲谱》原系王欣夫旧藏,《蛾术轩箧存善本书录》庚辛稿卷四著录。王欣夫去世后,包括《汇订曲谱》在内的部分藏书捐赠给了复旦。

二、吴梅与刘富梁的正律订谱工作

陈文从更换曲牌、厘正集曲、修正句格三个方面考察了《汇订曲谱》的曲律勘正工作,并认为吴梅参与《汇订曲谱》正律为其《南北词简谱》的编订提供了重要基础,但在《汇订曲谱》的订谱价值上,陈文的讨论似不够充分,所举与曲唱相关之例仅有南曲北唱的《霞笺记曲谱·题笺》【二犯江儿水】。对于《汇订曲谱》这样一套全本戏曲工尺谱,仅仅从文本与曲律校勘的视角予以分析并不能完全发掘其曲学价值,字声、板式、笛色、腔格等曲乐要素也应被纳入研究的视野中,如此,才能充分认识吴梅与刘富梁所做正律订谱工作的价值。

从《汇订曲谱》卷末的署名落款来看,吴、刘二人所承担的工作各有侧重。吴梅署名之下为“正律”或“定律”,说明他主要负责格律方面的校订。刘富梁署名之下有“订谱”“谱校”“填谱”“谱声”“订谱评注”“正谱评注”多种说法,表明他对不同曲谱所做的工作略有差异。对于“临川四梦”等有前代曲谱可依的作品,刘富梁修正了原谱的错漏之处并增添锣鼓经;而对《桃花扇》之类无全谱传世的作品,他自行制谱,使之在曲乐上成为完璧。同时,刘富梁也对曲辞格律进行了一些补充注释,眉批中署名“凤叔注”的部分即出自他手。不过,由于《汇订曲谱》留存的交通部抄件纸稿本为刘富梁誊清,写样本为陶子麟书坊的缮手所写,无法根据字迹区分未署名的眉批究竟出自吴梅还是刘富梁。故下文倾向于将二人作为共同的编订者,探究他们如何厘正曲律、酌定工尺,完成《汇订曲谱》的正律订谱工作。

《汇订曲谱》为剧目全本工尺谱,只录曲词,不录科白,每出之后又附有锣鼓节次。曲牌前标明宫调、笛色,集曲中注明各句所集曲牌来源。曲文区分正衬,工尺谱为玉柱式,点小眼。曲谱卷端题剧名、序次以及“枕雷道士校定大雷童嬛瑱如、小雷柳嬿琬如侍拍”字样,卷末署吴梅与刘富梁之名。因交通部抄件纸稿本与红格写样本皆非最终定稿,故题名或经校改,序次偶有空缺,署名位置亦有前后调整,并未完全统一。其中较为特殊的是“临川四梦”曲谱。华师本《紫钗记曲谱》与《邯郸梦曲谱》封面皆有刘公鲁所注“此仅锣鼓节次,余皆从《纳书楹》中抄出,故不重录”,傅藏本《南柯记曲谱》除第一出附有工尺谱外,其他出目仅有锣鼓节次。可见《汇订曲谱》中的“临川四梦”曲谱是以叶堂《纳书楹四梦全谱》为底本校订并增加锣鼓谱而成,后者无第一出“标目”(或称“开场”“开宗”“提世”),故又增补了第一出引子曲的工尺谱。此外,叶堂《纳书楹紫钗记曲谱》目录中有双行小字注“原本每出四字为题,今省改二字,以便披览,且可与前三梦合观矣”,复旦本《紫钗记曲谱》亦保留此语,但部分出目的名字与叶谱不同,相异处乃从臧晋叔本而改。每出题名上有刘世珩(梦凤)批语略述缘由,如第四出出目“谒鲍”上批注:“梦凤按,原目作‘谒鲍述娇’,今从臧本,叶谱作‘述娇’。”

具体到每一出戏、每一支曲如何订谱,吴梅数年之后在《霜崖三剧歌谱自序》中的一段话或可作为二人编订《汇订曲谱》的理论总结:

制谱之学,有三要焉:一曰识板,北曲无定板,辄上下挪移以就声,南词则板有定式,不可更易;而音调之高下,又各就诸牌以为衡。二曰识字,一字数音,去、上分焉,声随去、上以定;而以小学通其涂,则棘喉滞齿之弊鲜也。三曰识谱,古今诸谱,虽有定程,而同一歌牌,有用赠板者,有不用赠板者,则就剧情之冷热而异其缓急,故有二三曲后,始用缓歌者;他若集曲之糅杂、借宫之卑亢,又须厘订以就范。

识板即知板式,板眼的分布决定了唱字与谱字的时长,又与戏情之缓急、曲文之正衬有着密切关联,这就要求订谱者根据南北曲的不同情况来点定板眼或更易板位,做到合律而不拘于律。譬如《紫钗记》第十一出《闺谑》【尾声】“这几日呵葫芦提较害”一句,《纳书楹紫钗记全谱》不分正衬、未点小眼,《汇订曲谱》在此基础上分正衬、加小眼,其工尺谱(下划线部分)为“这尺上几上〇四日四上·尺呵上葫上ヽ尺工·尺上芦四〇合提四·上ㄧ尺较工·六工△六尺·工害尺ヽ工上”,同时在眉批中就其板位与正衬进行说明:“此尾为有结果煞,末句律定六字上二下四,此‘葫芦提’三字最难分析正衬,‘葫’字不能连上读,‘提’字不能连下读,则惟以‘芦’字作衬,然于文理又觉不妥。此叶谱所以不分正衬,挪借板拍,非得已也。兹以‘提’字作衬,工谱板式悉仍叶谱,‘提’字截板作为借板。如必拘守成律,于‘芦’字下截板,将‘提’字连下读,则成破句矣,并无此唱法也。凤叔注。”有结果煞为双调尾,格律可以“萧声唤起”套尾为例,其末句点板为“梦儿里对ヽ他ㄧ分说ヽ”。若依此律,点板为“这几日呵葫ヽ芦ㄧ提较害ヽ”,文句便断作“这几日呵/葫芦/提较害”,而“葫芦提”三字本为曲文中常用的宋元俗语,意为糊里糊涂、不明不白,不可点破。吴梅曾在论制谱之难时说“板式歧则句读多淆”,《紫钗记》此例在承袭前代宫谱基础上进一步阐明板式背后的曲理,点出乐句与文句的关系,非深谙板式者不能为之。

识字即知声调,唱字的四声、阴阳、清浊决定了工尺谱字的选择与排布。因此,订谱者要根据声调来合理安排旋律的高低起伏,同时还需兼顾句法、韵位等要素。此处亦以《紫钗记》为例,第十六出《园盟》【月上海棠】首句“莲三寸”,《纳书楹紫钗记全谱》作“莲工ヽ三六△五六寸五ヽ六工”。考《新定九宫大成南北词宫谱》所录【月上海棠】两支例曲,首句分别为“目强睁”和“君子儒”,末字皆标为韵位。又《绣襦记·乳婿传凶》《牡丹亭·寻梦》中亦有【月上海棠】,首句分别为“徭役难”、“怎赚骗”,可知本调首句第二字宜用仄声,尤以去声为佳。《紫钗记·园盟》【月上海棠】用干寒韵,“莲三寸”之“寸”为真文韵,不协,“三”字亦不合律。《汇订曲谱》将其改为“三寸莲”,谱作“三六ヽ寸五△六工莲尺ヽ工”,凤叔眉批云:“本曲首句原作‘莲三寸’,既失律又失韵,癯安改作‘三寸莲’,变瑕成瑜,从之。”经此一改,天田韵的“莲”字更合韵;“寸”字置于仄声位上,对应的谱字并未更改,“五六工”仍符合去声字的下行腔格;“三”“莲”皆为平声字,腔格稍作改易即可。

除了根据四声阴阳来择选谱字、设计旋律,“识字”之理念还体现于《汇订曲谱》眉批中的多处字声标注。如《小忽雷》第二十六出《再逢陌路》【皂罗袍】“你若肯留心善谱郁轮袍”一句上眉批云“‘善’读上声”,“何不把宫商绝调”一句上眉批云“‘调’读平声”。“善”字属天田韵,有阳上、阳去二声,“调”字属萧豪韵,有阳平、阳去二声,此类一字多音的情况若不标明四声,极易唱错。又第三十二出《秋宫拨怨》【菩萨梁州】“那才郎去后音尘绝”一句上眉批云“‘绝’本齐瘸切,此作上声,读疽雪切”,“俺有口浑身怎辨折,泪眼乜斜”一句上眉批云“‘乜’本忙也切,此作平声,读米耶切”。“绝”“乜”二字本非多音字,这里作特殊处理,故专门说明。类似的字声标注在《汇订曲谱》中比比皆是,此仅略举二例以示吴梅、刘富梁在订谱过程中对声调的重视。

至于识谱,则是“识文字律谱,即为板式与声调的结合体,并扩展至牌性、套法等问题”,是识板、识字“之前、之中、之后一直贯穿始终的基础工作”。《汇订曲谱》的眉批中有许多内容都是基于与其他曲谱的比勘对照,对字格、句法、板位、正衬以及集曲之曲名、来源进行考订,涉及的曲谱包括《新编南词定律》《九宫大成》等格律谱和《纳书楹曲谱》《吟香堂曲谱》两种工尺谱。这种基于“识谱”的正律工作,在不同剧目中的侧重点亦略有不同。徐渭的《四声猿》素有“不骫于法,亦不局于法”之称,破格犯律之处颇多。《汇订曲谱》于眉批中一一指出其曲牌句格、字格与正体相异之处,并对徐渭自创之曲详作校注。如《狂鼓史渔阳三弄》【葫芦草混】眉批云:“此曲为文长创格,北调集曲都无此式。‘那里查’系三字句用韵,叶谱误‘查’字作‘有’字,不分句读,而又失板,大谬。且又不注小牌,似非集曲也者。兹据《太和正音谱》勘正。”瞿安、凤叔二人标示出此曲乃集【油葫芦】【寄生草】【混江龙】三曲而成,宫谱亦较《纳书楹曲谱》中全曲一板一眼之唱法有所不同,末四字“银汉仙槎”四字转为一板三眼。对照前文【混江龙】末四字“洗耳听咱”上眉批“末句从时唱加拍,与后【葫芦草混】末句遥对成章法”,可知这是吸收当时唱法而做出的修改。

像这样对集曲牌名与来源的考订是《汇订曲谱》眉批中的主体部分,陈文亦对《汇订曲谱》中改正曲为集曲、改集曲为正曲、具化集曲曲牌的正律工作详加分析,瞿安、凤叔正律之细密精审可见一斑。陈文还提到《汇订曲谱》在修正句格时注意补充叠唱体,这其实体现了他们二人在严守曲律之余不乏从俗与变通、充分考虑演唱需求的一面。《拜月亭记》第七出《脱袍掩踪》【雁过南楼】眉批云“本曲首句诸本无,兹仍原本作叠句格唱,不增板,亦变通之一法”,【前腔】眉批云“此曲悉从《纳书楹》谱,惟‘猛回身’三字诸本不重,此仍原文,故增一虚板,然不叠唱亦可”,就是在保留叠句曲文的同时用散唱或虚板的方式尽可能少地影响原本的板位。另一部南戏《白兔记曲谱》中也有较多叠句,此或为配合南戏帮腔之音乐形式而形成的文本特征。如第十三出《分别》【金莲子】曲云“办登程,办登程,渡水登山莫暂停。天怜念,天怜念,名利早成,回归此日再欢庆”,眉批曰:“办登程、天怜念两句《大成》谱均不重,然叠句于曲律无大背谬,姑存之以备一格。”尽管南戏在演化为昆曲之后不再有帮腔形式,但这种文本特征却在剧本中保留下来,瞿安、凤叔在订谱时提供了叠或不叠两种唱法,以备歌者择选,实为不违曲律的变通之举。不过在一些影响曲意表达的字句上,他们二人坚守原则,并不从俗。《白兔记·分别》【狮子序】“况我腹中有孕,怎教儿女去从别姓”一句上眉批云:“‘况’坊刻本作‘是’,大谬。”1919年出版的《汇刻传剧》第八种《白兔记》以汲古阁《六十种曲》本为底本,该句作“是我腹中有孕”。瞿安、凤叔订《白兔记曲谱》时应当是参校《新编南词定律》改“是”字为“况”字。而1967年新发现的成化本《白兔记》是现存最早、最接近古本原貌的《白兔记》版本,其中此句作“奈我腹中有孕”。“是”为不含情绪的叙述,“况”作况且、何况之意,与“奈”字无奈、奈何的情绪更为贴近,也更能表达三娘忧虑腹中胎儿、不愿改嫁的困境。由此例亦可知,《汇订曲谱》在进行文本校勘时不仅参照了《汇刻传剧》相应剧本及其底本,还参考比对了其他曲谱,对异文的择选处理十分审慎细致。

在识板、识字、识谱之外,《汇订曲谱》还考虑到实际演唱效果,合理变换笛色、增删宫谱,是为识唱。陆采《南西厢记》第三十五出《再负》于南吕套中夹入一支正宫曲,用牌如下:[凡调]四支南吕过曲【罗江怨】—引子【女冠子】—正宫过曲【雁来红】—两支南吕【针线箱】,【雁来红】上眉批云:“本调原属正宫,例用工调,乃此曲夹入南吕,如屡换笛色,音调不谐,歌者鲠喉,因将工谱翻叶南吕,前后曲同一笛色,慎勿仍用工调也。”此为变换笛色以就歌喉。《疗妒羹》第十三出《游湖》【节节高】“正好把我现生杜女”句上眉批云:“‘正好把我’四衬字不着一眼,歌者未免苦于紧促,不得已减去‘正’字可也。”【节节高】为一板一眼曲,“正好把我”与前句末字“妙”共用一板,工尺谱为“妙上ヽ正尺好上把上我上”,一拍五字,不免促腔赶板,故眉批提示歌者可删减衬字以就歌喉。减字之外,《汇订曲谱》为求声情悦耳,还会对唱腔进行增饰。《邯郸梦》第三十出《合仙》第二支【清江引】“这拐儿是我出海撩云棍”的“棍”字,《纳书楹邯郸梦全谱》作“尺ヽ上四〇”,《汇订曲谱》则谱作“尺ヽ工尺·、、上〇└”,时代处于二者之间的《霓裳文艺全谱》与《六也曲谱》中均作“尺ヽ工尺·上〇└”,可知《汇订曲谱》是在清末民初通行之旋律基础上增加了一个三叠腔,行腔如微波荡漾,潇洒飘逸,颇合此曲八仙分唱、引度卢生之意境。

吴梅在1923年为国学研究会讲演时曾说“第制谱之道,亦非易易,板式歧则句读多淆,宫调乱则管色不一,正犯误则集牌相错,阴阳混则四呼不清”,不知是否即基于《汇订曲谱》正律订谱的有感而发。纵观《汇订曲谱》现存诸本,曲文前详注宫调笛色,集曲内细分犯调来源,眉批于板式、字声多有说明,兼之比勘他谱,令人不由惊叹于他和刘富梁工作的精审详赡。

三、从《汇订曲谱》看戏曲曲谱的校勘刻印流程

“贵池刻书爱仿宋,成就武昌陶子麟”,此为《辛亥以来藏书纪事诗》中对刘氏刻书的评价。刘世珩所刻之书如《贵池先哲遗书》《玉海堂景宋丛书》《汇刻传剧》皆出于清末民初著名刻工、有“陶家宋椠传天下”之美名的陶子麟之手,《汇订曲谱》亦不例外。观其中已刻成的《燕子笺曲谱》等四种,曲文及工尺谱皆用宋体字,刻工精秀古雅。红格写样本亦用宋体写成,字迹清晰挺秀,其上还有许多眉批与签条对曲谱进行校勘。刘世珩曾在癸亥(1923)三月重刻《桃花扇》之记中写道:“此本一再校写改刻,精益求精,数年于兹,今春方断手,所谓头白易、杀青难也。”此言亦可用来概括《汇刻传剧》与《汇订曲谱》的校改与刊刻过程。虽然《汇订曲谱》未全部付梓,但存世的稿本、写样本与刻印本是戏曲曲谱刊刻不同阶段的珍贵实例。从规划刻书到正式印成的步骤大致包括:确定底本→底本的修改加工→写样→审读校改写样(割补或重新写样)→上版刻制→试印本(印样)→审读校改印样→剜改版片→正式印本。《汇订曲谱》三种形态的版本恰好对应了这一过程的第二步(交通部抄件纸稿本)、第四步(红格写样本)及最后一步(刻印本)。对照三种版本的异同及相关批校信息,即可较为完整、清晰地勾勒出此书的成书过程,亦能由此探析曲谱刻印的一般工作流程。

(一)从底本到写样

在写作意义上,交通部抄件纸稿本是经刘富梁誊抄后的定稿本,但在出版环节中却处于流程的开端。它们作为刊刻的底本,在交付写手前又经过批校,补充、修正了部分内容,并增添了对写样格式的说明。如华师本《白兔记曲谱》稿本第十二出《看瓜》过曲【祝英台】末句上墨笔批注“下接写花儿一曲〇”,后叶补写的【花儿】上批注“接上〇写”,曲后又注:“此曲系在上卷第十二《看瓜》出内【祝英台】曲后,希照补入,属缮手于上卷《看瓜》出【祝英台】后另行接写此曲,此曲以下接说白‘迤逦行来’云云,正书亦须改正。”刘富梁通过批注反复交代写手将稿本中遗漏的【花儿】一曲补入正文,惜《白兔记曲谱》无写样本可对照,不知缮写者是否执行。又,华师本《拜月亭记曲谱》稿本封面有小字批注云:“边上工尺字一律大,有写一字者如写多字之大小,譬如一工字,照工尺工上几字连写者一字大。”工尺谱在书写与刻印方式上有别于传统书籍,故需要特别叮嘱写手注意工尺字的大小比例。复旦本《邯郸梦曲谱》写样本封面注:“此本工尺小字及板眼,缮工均与叶谱相似,可嘉,他本希均照此。”盖因此谱稿本仅有锣鼓节次,工尺谱从叶堂《纳书楹曲谱》中抄出,故以与《纳书楹曲谱》相似为缮写标准,“他本”所指当为“临川四梦”中的其他三谱。这些批校都反映了《汇订曲谱》从底本到写样的转变过程中作者与写手的沟通。

(二)写样本的校勘与割补

写样完成后,写手将写样本交还编者校勘。一般的校勘主要校对的是文章内容、文本格式、文字讹误及字形,而曲谱作为一种同时记录文学体式与音乐形态的特殊出版物,校勘中要处理的问题往往比其他书籍更为复杂。从《汇订曲谱》写样本封面与扉页的信息来看,刘富梁是主要校勘者,对照稿本与写样本可知他的校勘意见主要包括以下三方面:

1.校文字之讹脱衍倒

纠正文字的讹脱衍倒是校对中最基本的工作,《汇订曲谱》亦不例外,此略举二例。复旦本《拜月亭记曲谱》写样本第二十五出《蓦折鸾凤》【川拨棹】末句“两分离,愁断肠”原脱“愁”字,墨字眉批指出脱漏,上又有朱笔圈画痕迹,应当是第二次校对时确认已修补好的标记;第二十六出《萍迹偶合》【蛮江令】“五里十里”句上有贴条“‘十里’二字倒转”,亦已挖补修正。不过,《汇订曲谱》中也存在一些稿本正确、写样本有误的文字错漏未被校出,如《疗妒羹曲谱》第三十二出《弥庆》【节节高】中“从今收拾家家醋”之“醋”字,稿本无误,写样本却作“醒”字,工尺谱也从“上ヽ△”改为“四ヽ△”。

2.校曲文正衬之大小

《汇订曲谱》以大小字区分曲文正衬,刘富梁所抄的稿本有时字体大小区分不甚明显,“临川四梦”曲谱所用底本《纳书楹曲谱》不分正衬,因此校勘时的一大重点就是核对字体大小。复旦本《桃花扇曲谱》写样本封面批注“凡有〇红圈者改写小字,△尖角者小字改大字”,扉页注“凡有|〇皆小字”。将此本与华师本《桃花扇曲谱》稿本相对照,可知刘富梁先在作为覆校底本的稿本上进行圈画,之后写手再根据他的意见在写样本上割补修改。字体之大小差异实际上关系着曲文正衬的不同区分方式,如复旦本《邯郸梦曲谱》写样本第二十九出《生寤》中商调【二郎神】“难酬想,眼根前不尽的繁华相”一句上眉批云“‘根’字小,‘繁’字大”,【二郎神】第二句为七字句,依原来的字体大小,曲文正字为“眼根前不尽华相”,文句不通,大字若作“眼前不尽繁华相”则合乎曲律文理,故有此眉批强调大小字。

3.校工尺之书写

除了纠正曲文错漏,《汇订曲谱》中还有不少眉批、签条是针对工尺谱部分的。与曲文相比,工尺字与板眼符号更为细小,写样时容易出错,遇到一字对应工尺过多的情况如何排布也是一个难题。复旦本《邯郸梦曲谱》写样本第三出《度世》【醉春风】“把世界几点儿来数数”上有签条“数上尺工仩五六工尺上尺工合四合凡工ㄧ小字分两格匀写”,就是针对这种情况给出调整工尺谱字布局的建议。

校勘完成后,写手再遵循审校意见改正写样,在原样上进行裁割粘补。陈正宏据《豫恕堂丛书》写样本归纳裁割的要点在于不以字框为界,而以字框外的界行线为界;粘补时一般不在原来文字上直接粘贴,而是在割除原文后,将重写的字样剪成与割除处同样大小的纸块或纸条嵌入,再在背面加粘面积稍大于割除处的无套格薄纸以作固定。《汇订曲谱》的情况略有不同,有不少修改处是直接粘补于原文上,在透光处可见原先的字迹。割补主要针对工尺谱部分,如复旦本《紫钗记曲谱》写样本第六出《坠钗》【凤凰阁】一曲工尺谱自“映韶华”被框出,上有签条云“此行工尺各下移一字”,便是针对曲文工尺错位不匹配给出的割补方案。此谱中也有眉批单独割补移行的,如第八出《议钗》第二支【雪狮子】上有两处眉批都经过割补,上有墨字批注“此三行移下三行”“此亦移下,接前批写可也”,下一支曲子【隔尾】上的眉批也相应地做了位置调整,上有墨字批注“此批移前尾声上方”,这几处都是直接将原本的眉批裁出后粘补到正确位置。割补之法还可用于纠正曲文漏写的重大失误,《紫钗记曲谱》第三十七出《移参》第二支【锁窗寒】后眉批“此曲上少写一曲,查照《纳书楹》本补写”,该叶及后叶皆有整叶粘补痕迹,即补入第三支【锁窗寒】曲文所致。

(三)上版试刻与正式印行

写样本经过校勘割补后,便可上版刊刻,一般在正式发行之前还会以红墨试印一部进行校对,并根据红印本的校勘意见来修版。首都图书馆藏《燕子笺曲谱》中部分页面缺失,即经人手写补全。且《燕子笺曲谱》仅此孤本存世,很有可能是未正式发行的试印本,与附录于《汇刻传剧》中被广泛刻印的《通天台曲谱》《临春阁曲谱》《大忽雷曲谱》情况有所不同。此外,在写样到刻印的过程中还需调整行款与署名,以达成整套丛书内部的统一。尤其是卷端所题的“双忽雷阁汇订曲谱第 种”字样,在稿本与写样本中常有空缺,正式印行前自然要重新统筹、确定序次。

试印本与正式印本的出现必然伴随着上版过程中写样本的损毁,它们与底本、写样本注定无法同时流传,因此《燕子笺曲谱》等四种印本实际上并无可对照的前一形态的版本。但也正因如此,《汇订曲谱》未及付梓的遗憾反而成就了写样本能留存至今的幸运,分藏于两岸的《汇订曲谱》写样本12种也是迄今所知仅存的曲谱写样本,为还原这套丛书本身的成书过程和考察戏曲曲谱刻印流程提供了实物依据。

四、结语

《汇订曲谱》由刘世珩主持编订、吴梅正律、刘富梁订谱、陶子麟刊刻,是刘世珩为与《汇刻传剧》相配套拟出版的又一大型戏曲丛书。其中《桃花扇》《小忽雷》《燕子笺》《春灯谜》《疗妒羹》《霞笺记》六剧素无全谱传世,由刘富梁自行谱曲。南戏《白兔记》亦无全谱,现存《产子》《送子》《出猎》《回猎》数折,散见于《六也曲谱》《天韵社曲谱》等书中。《拜月亭记》虽有殷溎深抄、张余荪订的单行曲谱,但曲词说白较施惠之南戏已有较大差异,当系梨园演出本,《双忽雷阁汇订拜月亭记曲谱》则悉从施惠原文。《南西厢记》有崔时佩、李日华改编本与陆采改编本两种,各家曲选、曲谱和舞台搬演多用前者,其中《游殿》《佳期》《拷红》等折更是脍炙人口,相较之下,陆采《南西厢记》的流传并不广,《汇订曲谱》所收似为此剧目前所见的唯一曲谱。徐渭的《四声猿》包括《狂鼓史》1出、《玉禅师》2出、《雌木兰》2出、《女状元》5出,其中仅《狂鼓史》有曲谱传世,故吴晓铃盛赞《双忽雷阁汇订四声猿曲谱》“惟此为全璧,故尤可珍”。

刘富梁在1925年所写的《集成曲谱》卷末识语中曾提到自己“每思选择前人佳制,如天池生《四声猿》及石巢四种,梅村三种,粲花五种,西堂、红友诸作,胥制谱以问世。深恐知音无几,反致骇俗,故以此书(引者按,即《集成曲谱》)为先导,以解俗工之惑蔽”。《四声猿》与石巢四种中的《燕子笺》《春灯谜》、梅村三种中的《通天台》《临春阁》、粲花斋五种中的《疗妒羹》均见诸《汇订曲谱》,刘富梁很有可能从受刘世珩之托编辑《汇订曲谱》开始就萌生了为这些前人佳作制订全谱的念头,以改变“时俗习唱之曲,无非《琵琶》《荆钗》《玉簪》《红梨》《长生殿》等几套,而欲聆一新声,竟如鸾吟凤哕,杳然不可得”的现状。令人唏嘘的是,昆曲在之后的百年间经历了濒临灭绝又逐渐复兴的坎坷历程,今日昆坛盛演之曲,仍不出刘富梁所言几种,“时俗传唱者惟《牡丹亭》为较夥,余者均不过片麟寸爪而已”的评价,同样适用于当下。《集成曲谱》作为一部选折谱,吸收了《汇订曲谱》的部分成果,至今仍是曲友拍曲习唱时必不可少的案头书;而《汇订曲谱》留存的剧目全谱对于丰富昆曲剧目资源、延续曲唱承传脉络具有重要意义。

《汇订曲谱》收录了数种罕见的剧目全谱,并对板式、声调、句法、腔格等严加校订,每出后附有锣鼓节次,可为清唱与剧唱同时提供指导,具有很高的曲学价值。同时,从文献学视角来看,《汇订曲谱》存有稿本、写样本与刻印本三种形态的版本,是复原戏曲曲谱校勘刻印流程的珍贵例证。对照三种版本的异同及相关的批校信息,不仅可以较为完整、清晰地勾勒出此书的成书过程,也有助于从出版物的细节处感知曲谱作为文本与音乐双重载体的特殊价值。

【作者简介】翟皓月,复旦大学中文系博士研究生。研究方向:中国古代戏曲小说与戏曲小说理论。

本文发表于《文献》2025年第3期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|