内容摘要:清末民初刘世珩所刻《暖红室汇刻传剧》校勘精良、刻印美观,素为研究者和收藏者所重。刘氏原计划收入传奇杂剧30种,加之附刊、别行、附录共计51种。此书的校刻始于1900年左右,1926年因刘世珩病逝而中断。1937年,经吴梅介绍,上海来青阁书店用刘家的板片出版了其中的34种。20世纪80年代,江苏广陵古籍刻印社重印其中23种,其间有修补、重刻的情况。《暖红室汇刻传剧》的辑校工作是近代戏曲史上的重要事件,吴梅、缪荃孙、王国维、况周颐、刘富梁等学人都曾参与其中。该书系仿照刊校经史例订杂剧传奇,为戏曲校勘之新变,也是近代戏曲文献整理之先声。

关键词:《暖红室汇刻传剧》 刘世珩 吴梅 戏曲校勘

清光绪以降,“海内刻书之风几视乾嘉时相倍”,民国之后,清季遗老多避于海上,如徐乃昌积学斋、张氏适园、刘承幹嘉业堂等,“均纂辑丛书,刊刻精工,撰集核审,多有昔人未见之书”。各家丛书刻印精良,成就颇高。刘世珩(1875—1926,字聚卿,一字葱石)也是其中代表之一。刘氏曾自比汲古主人毛晋,“溯自弱冠,以迄于今,垂二十稔,无日不与丹黄梨枣为缘”,“以网罗散佚、搜刻丛残为急务,上而古书,下而各种传奇之雅驯者,靡不搜辑而锓行之”,先后刻有《聚学轩丛书》《贵池先哲遗书》《玉海堂景宋丛书》《暖红室汇刻传剧》《一印一砚庐金石五种》等。

丛书的编刻往往周期较长,又可以随刻随印,故存在子目的更易与板片的变动,研究相对困难,本文所讨论的《暖红室汇刻传剧》(以下简称“《汇刻传剧》”)就是这样的状况。《汇刻传剧》于1900年前后开始编纂,历时二十余年,其间改易版本、更定体例,且最后未能完整汇刻,因此当今学界对《汇刻传剧》的认识仍模糊不清,如书名存在混称、刊刻时间判断有误、收剧数目统计不确、整体面貌描述不清、刊刻过程认识不明等。有鉴于此,本文将对《汇刻传剧》的刊刻过程和所收剧目的版本情况详加考察,还原刘世珩编刻工作,展现其校曲、刻曲的具体做法和特点,以此揭示此书的独特价值。

一、《暖红室汇刻传剧》刻印分期与细节考实

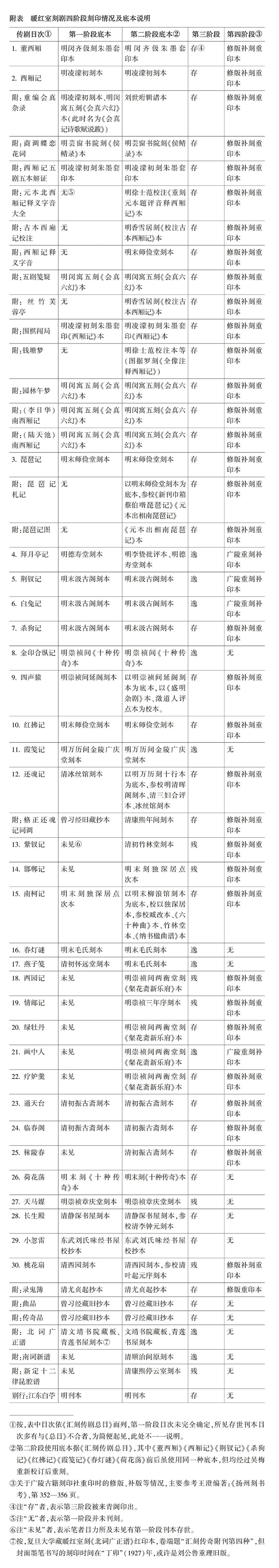

刘世珩《汇刻传剧自序》言此书收“传奇杂剧三十种,附刊六种,附别行一种,《西厢记》附录十三种,《还魂记》附录一种,都五十又一种”。从现在留存的文献来看,其中大部分曲本有至少两种暖红室刻本,多有改版的情况。暖红室刻剧呈现出的不同,与参与校勘人员的变更有重要关系,下文将丛书的刊刻过程大致分为两个阶段,分别进行说明。刘世珩在世时,《汇刻传剧》并未汇印,去世之后,此书也久未印行,现在所见整套的《汇刻传剧》实由上海来青阁代印。20世纪80年代,江苏广陵古籍刻印社又补板重印了一部分。代印、重印二事向来未见梳理,故次第考之。

(一)1900—1914年:暖红室刻剧第一阶段

《汇刻传剧》的编纂始于1900年前后,刘世珩在《汇刻传剧自序》中说:“庚子、辛丑间,余刻《董西厢》,于是有汇刻传剧之举。”此后陆续搜集曲本,付工刊刻。1910年,刘世珩在《小忽雷》跋语中提到“年来搜集元以来传奇三十种,汇刻行世”,可知此时他已经确定了丛书正目共30种,且正陆续刊行。1912年,部分曲本印成之后,由上海西泠印社负责销售,在《申报》上刊登了售卖暖红室刻《西厢记》的广告,并附暖红室当时已经刻出的15种曲本之目录。

这一阶段,刘世珩刻剧大多由缪荃孙(1844—1919,字炎之,又字筱珊)经手。在缪荃孙的日记和书信中,我们可以看到1904年至1915年间此丛书校刻的大致情况。1904年1月,刘世珩将《董西厢》交与缪荃孙,缪氏请工匠刻图,这是缪氏日记中所见为刘世珩刻曲之始。随后陆续刊刻了《琵琶记》《牡丹亭》《通天台》《临春阁》《扬州梦》等。1909、1910年左右,校刻最为集中。到1914年,据缪荃孙日记知,在校刻中或已完成校刻的剧目有:《董西厢》《西厢记》《琵琶记》《拜月亭》《荆钗记》《白兔记》《杀狗记》《金印合纵记》《四声猿》《红拂记》《牡丹亭》《紫钗记》《邯郸记》《南柯记》《春灯谜》《燕子笺》《西园记》《绿牡丹》《画中人》《疗妒羹》《通天台》《临春阁》《秣陵春》《长生殿》《小忽雷》《桃花扇》,共26种。结合西泠印社的售书广告,还可补充《霞笺记》《荷花荡》2种。在此阶段,正目30种中仅《情邮记》与《天马媒》还未着手刊刻。已经校刻的28种传奇杂剧,以“暖红室汇刻传奇”为总称,卷端多署“汇刻传奇第某种”。因是辑刻之初,刘世珩还在陆续搜集、挑选曲本,其总目未定,故各剧目次存在前后改易的情况,如《西厢记》《琵琶记》都有卷端署“汇刻传奇第二种”的版本,《拜月亭记》《荆钗记》《还魂记》都有署“汇刻传奇第三种”者,等等。

(二)1915—1926年:暖红室刻剧第二阶段

1915年之后,缪荃孙的日记中很少再见到有关暖红室刻剧的记录,但另一批校勘者——吴梅、刘富梁、许之衡等曲学家出现在我们的视野中。其中,吴梅(1884—1939,字瞿安)是这一阶段校剧者中最重要的一位,为《汇刻传剧》撰写了多篇跋语和校记,借此可以梳理他参与暖红室校剧的过程。

吴梅为暖红室校剧所作的最早一篇校记是《董西厢校记》,时间在1915年,文末说“楚园先生既据闵本重刊此曲,又病闵刻多讹,属为勘律”。同年吴梅还为刘世珩校订了《绿牡丹》《紫钗记》《桃花扇》,次年又校《长生殿》,跋曰:“楚园重刊此剧,嘱为校理。”另外,吴梅还为暖红室校订过《西厢记》和《新定十二律昆腔谱》。而其所作诸篇跋文题署时间最晚的是《四声猿》和《南柯记》,为“丁巳”(1917)年。国家图书馆藏有一种吴梅校勘的“暖红室汇刻传奇第十种”《四声猿》,吴梅题“瞿校 丙辰(1916)十二月起,丁巳(1917)正月三十日毕”,是吴梅对前刻“汇刻传奇”再作校勘的实证。从几篇跋文亦可知,刘世珩邀吴梅参与校理,主要是“校律”。

1916年至1920年前后,吴梅与刘世珩有往来书信12封存世,内容皆与暖红室校剧有关。由这些书信可知,除上述剧本之外,吴梅还为刘世珩校过《画中人》《秣陵春》《春灯谜》《红拂记》《杀狗记》《荆钗记》《霞笺记》《荷花荡》《拜月亭》9种。

约在1923年,刘世珩将《暖红室汇刻传奇》更名为《暖红室汇刻传剧》,卷端所题亦从“汇刻传奇第某种”“传奇汇刻第某种”改为“杂剧传奇汇刻第某种”或“汇刻传剧第某种”。刘世珩将书名从“传奇”改为“传剧”,或是意识到了此套丛书包括传奇、杂剧两种戏曲文体,以“传剧”命名更为合适。

(三)1937年:来青阁代印

1926年,刘世珩猝然离世,《汇刻传剧》的刊刻也因此中断。直到刘世珩离世前,《汇刻传剧》还在校刻中,一些未刊稿本留存至今。如吴书荫发现的《桃花扇》待刻本、现藏复旦大学图书馆的《西厢五剧札记》写样本以及国图所藏《四声猿》《疗妒羹》等。刘世珩去世之后,其独子刘之泗(字公鲁)以遗少自居,疏于经营,刘家经济拮据,债务缠身,未能继续《汇刻传剧》的出版。

然而在刘世珩过世十余年后,《汇刻传剧》却由来青阁出版发售了。来青阁书庄是清末杨云溪开设于苏州阊门内的一家古旧书店,1913年在上海福州路开办分店,1916年杨云溪去世后由其孙杨寿祺接手。1937年5月的《(上海)来青阁廉价书目》扉页登有一则广告:“《暖红室汇刻传剧》,贵池刘世珩编。刻本,白纸精印,每册有图。五十册,五十元。刘氏汇编传奇久不印书,海内顾曲家渴望之盛,无待赘言,现在本店特用上等连史纸印刷数部,贡献同好,所望海内文学家速购焉。”书目内即有“《暖红室汇刻传剧》”一条,下有注文,与广告语大体相同,并列出所收剧目共34种,上有眉批:“曲家渴望已久之巨编,本店独家发行。”

来青阁能出版《汇刻传剧》,当是吴梅居中介绍。1937年7月7日,吴梅在日记中写道:“又往来青阁,托寿祺代印《暖红室曲丛》。葱石殁后,此书废置久矣,去岁景郑重印,余未及加入,今补之。”吴梅与来青阁主人杨寿祺颇有交往,所谓“去岁景郑重印”,指潘景郑曾印《暖红室汇刻传剧》附刊的《新定十二律昆腔谱》,乃私人印出留存。

刘世珩的《汇刻传剧自序》和《汇刻传剧总目》都清楚说明此书共有51种,但来青阁所售之《汇刻传剧》仅有34种。1958年,潘景郑在影印《新定十二律昆腔谱》时曾说:“来青阁书肆汇印暖红室传奇,板片已多残缺,仅取完具者传布而已。”可知当时所印只是板片没有残缺的。一则刘世珩去世时,《汇刻传剧》还未全部完成;二则十余年间,时局动荡,兼之刘公鲁对板片的储存也不精细,不免有丢失损坏。来青阁在或缺或残的板片中,择取了较为完整的34种印出,分别为《董西厢》《西厢记》《琵琶记》《杀狗记》《四声猿》《红拂记》《还魂记》《南柯记》《绿牡丹》《疗妒羹》《通天台》《临春阁》《秣陵春》《荷花荡》《长生殿》《小忽雷》传奇杂剧16种、《西厢记》附录13种、《还魂记》附录1种、附刊《录鬼簿》《曲品》《传奇品》3种、别行《江东白苎》1种。封面都题“暖红室汇刻传剧”,卷端多署“杂剧传奇汇刻第某种”,封面、目次统一。

另外,来青阁印出的《汇刻传剧》34种中,个别还附有曲谱,相关研究详参本期所刊翟皓月《〈双忽雷阁汇订曲谱〉的正律订谱与刻印过程》一文。

(四)1964—1984年:广陵古籍刻印社补版重印

来青阁借印之后,暖红室的书板仍旧收藏在苏州刘宅。1937年,苏州遭日军飞机轰炸,刘家妻女前往无锡乡间避难,而刘公鲁奉母留守家中。日军闯门大掠,刘公鲁受惊后在年末病卒,时36岁。据刘世珩妻侄杨世奎记,此时刘世珩所遗书版大部分寄存在苏州怡园,家里侧屋亦有堆置,损失不多。

此后书版的去向,《光报》上一文道出了线索:

刘公鲁家有十几箱的书版,一向放在墙门间里,从来没有整理过。我在他生前问过,知道是他的尊人聚卿先生所刻《聚学轩丛书》《学海堂丛书》《贵池先哲遗书》《暖红室汇刻传奇》的木版。他没有钱刷印,只好付之禁锢,今年给苏州一个书贾,整个儿买去,只化了二百万元,据说是当作硬柴论斤计值的。给省立图书馆长蒋吟秋知道了,想去买还来,但是那书贾把书版寄放在玄妙观某殿的天井里,日晒夜露;已多破碎……蒋氏费了许多周折,软硬兼施,给他三百万元,馆里没有钱,还是钱慕尹捐出来的。

钱慕尹即时任上海市长的钱大钧,而蒋吟秋是当时江苏省立苏州图书馆馆长。该馆素有收藏书板的传统,抗战期间,馆内所藏书板多被焚毁。1945年蒋吟秋续任馆长之后,他开始大力征集私家书板集中保存,其中便有刘家的板片:

(三十六年)七月,设法抢救由杨寿祺在玄妙观文庐书庄发现堆在露天即将作为柴爿计价论斤零售的贵池刘氏家刻聚学轩丛书、玉海(棠)〔堂〕丛书、贵池先哲遗书、暖红室丛书等大量书板。经整理后计共一百八十一种,一万二千七百三十一片。其中可用的八十二种,三千一百五十七片,约占全数百分之四十。

两相对照可知,《光报》所说收购情形大致无误。1960年,根据江苏省文化局指令,苏州市图书馆将馆中全部书板移交扬州,刘世珩的书板即在其中。广陵古籍刻印社收到暖红室的书板后即着手整理修补,1964年中断,1978年之后续成之,至1984年,重印了暖红室刻剧23种,分别为《董西厢》、《西厢记》(及附录13种)、《琵琶记》、《拜月亭记》、《荆钗记》、《白兔记》、《杀狗记》、《四声猿》、《红拂记》、《临川四梦》、《粲花斋五种》、《梅村乐府三种》、《桃花扇》、《录鬼簿》和《还魂记》附录1种。

《中国丛书综录补正》记载了“刘氏原版现藏江苏广陵古籍刻印社”的情况,“各书中之《拜月亭》《荆钗记》《金印合纵记》《霞笺记》与《南词新谱》五种从未见书,亦无版片,似系原缺;《春灯谜》《燕子笺》《画中人》《北词广正谱》四者则仅见封面一叶,正文当未付梓。广陵社所藏其他版片,亦各有不同程度的残缺”。广陵古籍刻印社所校刊者,除了部分修版、补版之外,还有多种剧本原版仅存封面,因未见刘氏印本,故依据其它版本,按暖红室版式、字体重刻补印。在使用中应加以留意和区分。

综上,学界惯称的“暖红室本”,最终确定的丛书名为“暖红室汇刻传剧”。所收51种戏曲文献,现除《南词新谱》《北词广正谱》外,均存“暖红室本”。所收曲本,大多有前后校刻的两种版本,存在校改的不同,在参考、讨论时应予注意。目前广陵古籍刻印社出版的暖红室曲本最为常见,但广陵古籍刻印社曾有过修补,若对暖红室的版本等进行讨论,也应注意区分。四个阶段刻印的具体情况,详参文末附表。

二、《暖红室汇刻传剧》辑校参与者

《汇刻传剧》的刊行历时二十余年,除了刘世珩综理其事外,还集合了多位学者共同参与,如缪荃孙、徐乃昌、王国维、董康等17人为他搜求、提供曲本,缪荃孙、况周颐、李详、吴梅、刘富梁等学人则受邀为此丛书校勘、订谱。从相关序跋及书信、日记来看,《汇刻传剧》刊印过程中,缪荃孙、况周颐、王国维、吴梅4人助力最多。

(一)缪荃孙

刘世珩小缪荃孙31岁,二人最初因徐乃昌的关系而结交,徐乃昌娶刘世珩长姐刘世珍,又与缪荃孙是好友,三人皆雅好金石,富于藏书,意气相投。缪荃孙《聚学轩丛书序》云:“余从友人徐积余太守识葱石,气谊交孚,时相过从。”1901年,江楚编译局成立,刘世珩任总办,缪荃孙任总纂。后二人又一起任职江南高等学堂,刘世珩任总办,缪荃孙为总稽查。清亡之后,同居沪上,往来甚密。

刘世珩所刻书籍,几乎都有缪荃孙的参与和帮助,跋语和叙录亦多出其手。1900年左右,刘氏《聚学轩丛书》《贵池先哲遗书》《玉海堂景宋丛书》等丛书均在缪荃孙处校刻,故而此时计划汇刻曲本,也托缪荃孙办理。

在缪荃孙日记和往来书信中,不时可见缪、刘二人寄送剧本和商讨校书、刻书事宜。如己酉(1909)年三月十、十一、十九日记录校《南柯记》《九宫牡丹亭》;壬子(1912)年八月廿八日记“刘聚卿送传奇稿本托校”,十月十六、廿一、廿二日记录校《春灯谜》《小忽雷》《大忽雷》等。除缪荃孙外,参与校勘的还有当时在他身边的缪九畴(号书屏)、邓傅若等人,如丙午(1906)年七月五日,葛梓匠交来《牡丹亭》清样,缪荃孙交给书屏校对;癸丑(1913)年,邓傅若用《九宫大成》校对《桃花扇》衬字。而为刘世珩刻曲的工匠,是一直为缪荃孙刻书的李贻和、陶子麟等人。所刻绣像,原无图的就由汪洛年、李世琠、尉汾、周梓补画。缪荃孙就如刻书工程的“中枢”,安排人员写样、影图或画图、刻印和校对,自己也亲任校对。

缪荃孙的藏书是刘世珩所刻丛书重要的底本来源。刘世珩在《自序》中提及,《汇刻传剧》中有11种剧本、戏曲文献的底本来自缪荃孙,此外校本如《小忽雷》冯益昌抄本、《增编会真记》众芳书斋本等亦来自缪氏。从二人往来书信及缪荃孙日记来看,截至1915年,缪荃孙已经帮助刘世珩校刻了26种传奇杂剧。从这一时期刊出的剧本来看,校勘工作主要是一般的文字校改,所涉数量不多。

(二)况周颐

吴书荫在编《绥中吴氏藏抄本稿本戏曲丛刊》时,发现了一批况周颐与刘世珩关于校剧事宜的往来信札,指出况周颐之所以参与校剧,是因为他曾在江楚编译书局任职,有校刻书籍的经验,且当时经济状况颇为窘迫,借校剧可获得一定报酬。此外,况周颐早就是缪荃孙校勘“团队”中的一员,为刘世珩校勘过《五灯会元》等书。

从这批信札来看,况周颐为刘世珩校剧的时间集中于1913年至1914年九月重阳节前,前后校过《江东白苎》、《录鬼簿》、《新定十二律昆腔谱》、《荆钗记》、《紫钗记》、《白兔记》、《秣陵春》、《牡丹亭》、《琵琶记》、《绿牡丹》、《重编会真杂录》(《西厢》附录第一)、《丝竹芙蓉亭》(《西厢》附录第八)、《钱塘梦》(《西厢》附录第十)、《南柯记》、《桃花扇》、《南词新谱》,共16种;“还替刘世珩捉刀,为《紫钗记》《牡丹亭》《邯郸记》《昆腔正律》《江东白苎》诸书撰写了跋语”,并作一骈文长序和三首题词。

通过这批信札,我们还可以补充一些况周颐参与《汇刻传剧》前期校勘的细节。如在校勘《荆钗记》时,关于科介中两处“介”字,原拟改动,但况周颐“恐曲本科白中,它处亦有如此令人意会者,故以不改,批出为宜”,建议于书眉加批语“两‘介’字并应作‘递书介’,不言递书,省文耳”。

(三)王国维

1909、1910年前后,刘世珩正较为集中地搜集、刊刻曲本,此时恰值王国维的研究志趣从“词”转移到“曲”上。1908年9月,王国维广搜戏曲目录史料,完成了他的第一部曲学著作《曲录》的初稿;1909年5月,他修订《曲录》定为六卷,与《戏曲考原》一同在《晨风阁丛书》中刊出。

刘世珩与在戏曲研究中初显身手的王国维频繁通信,二人往来信件可与《汇刻传剧》的刊刻情况相互印证。《汇刻传剧》所收传奇、杂剧的正目为30种,但直至1909年,刘世珩只确定了其中24种,故致信请王国维帮助推荐剧目和搜求版本:“拙刻传奇意在搜罗卅种,兹已得廿四种,尚少六种。尊藏最富,祈为觅六种足成之。”

刘氏《汇刻传剧自序》言:“上虞罗叔蕴参事(振玉)、海宁王静庵学部(国维)为买来《拜月亭记》《四声猿》。”《拜月亭记》以王国维提供的德寿堂本为底本,暖红室第一阶段刊出的《拜月亭记》卷末有王国维的跋语二则。王国维跋德寿堂原本《重校拜月亭记》现藏于国家图书馆(索书号:15084),上、下卷分别有刘之泗的题署,由罗振玉、王国维在宣统元年(1909)为刘世珩买来。刘世珩曾询问王国维是否有《四声猿》的善本,希望能用于校勘,后又请王国维从罗振玉处借《四声猿》。此外,王国维还为刘世珩访寻过《石渠五种》、明凌濛初刻《王关西厢》。

(四)吴梅

《汇刻传剧》于音律校勘上最为精审,其中最主要的原因是邀请吴梅参与校勘。辛亥革命之后,刘世珩以遗老自居,“在沪英租界戈登路购得西人洋房两幢以寓妻孥”。1913—1917年间,吴梅也恰好在上海,任教于民立上海中学,二人应于此时相识。从《汇刻传剧》中的吴梅校记和跋语可知,最晚在1915年,吴梅就在从事《汇刻传剧》的校订,除与刘富梁一同订谱之外,他还为此部丛书的校勘做了大量工作。

吴梅注重戏曲收藏,故在校剧时多利用自己所藏版本进行校勘。他亦精于曲学,故在校勘中又展现出显著的“订律”特色。吴梅所撰跋文或识语,多为曲律相关问题。他擅长以曲谱校曲,故多能芟正不合律之处,如以《九宫大成》《北词广正谱》校《董西厢》,以《北词广正谱》等校《西厢记》,以《纳书楹曲谱》《南曲全谱》《北词广正谱》《九宫大成》等校《南柯记》,以冯起凤《吟香堂曲谱》校《长生殿》等,凡有校改之处皆作眉批。

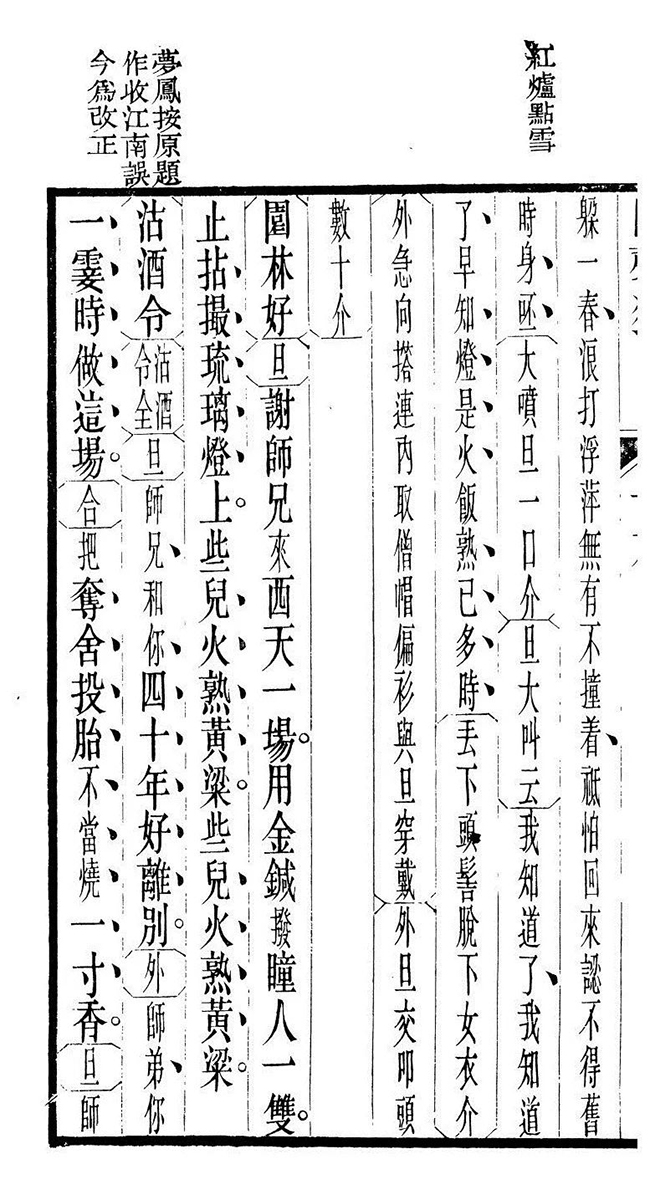

今见《汇刻传剧》本眉批称“梦凤按”(刘世珩别号“梦凤楼主”)者,实际多由吴梅校出。以《四声猿》为例,刘世珩原以崇祯间沈景麟、李成林校刻延阁本为底本,并无太多校改。吴梅校勘时则将《汇刻传剧》第一次刊印时的《玉禅师》第二折【收江南】曲改为集曲【沽酒令】,且在曲文中分别注明【沽酒令全】和【太平令全】,并有眉批“梦凤按:原题作‘收江南’,误,今为改正”。吴梅在校记中提到:

至第二折,【沽酒令】用短柱句法……其实为增句格之【沽酒令】耳。所谓【沽酒令】者,合【沽美酒】【太平令】二曲也。【太平令】第五句,本系短柱……文长据二句四韵格,重叠作之,自“俺如今改腔换妆”起,至“交还他放光洗肠”止,多至四十句,实即此二句也。若作【收江南】,有此句法乎?因将此曲毅然改正焉。

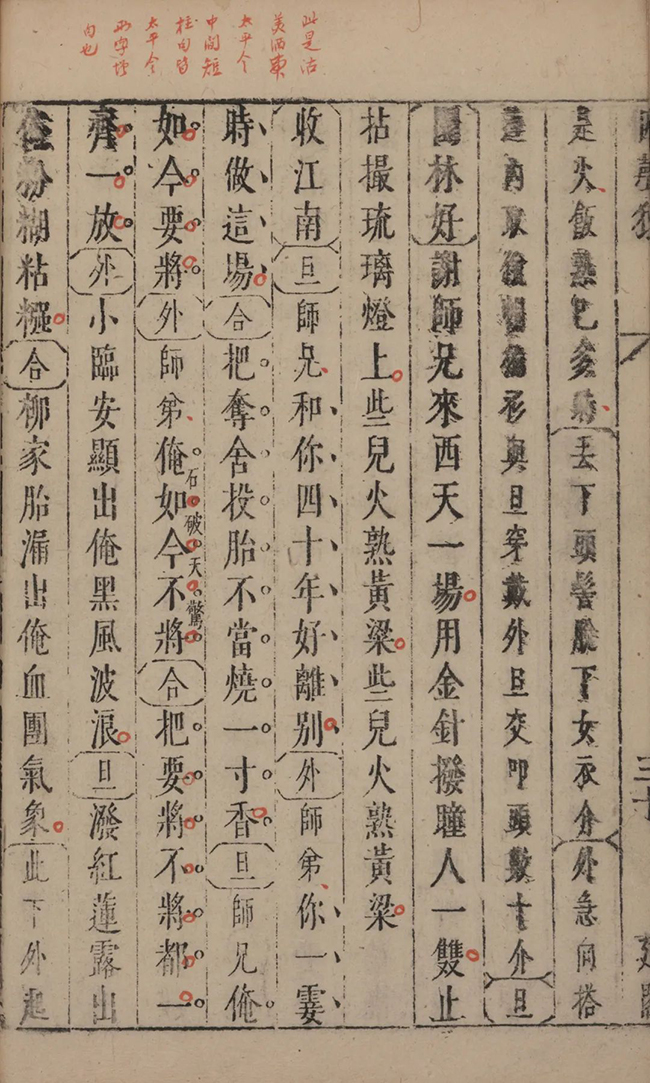

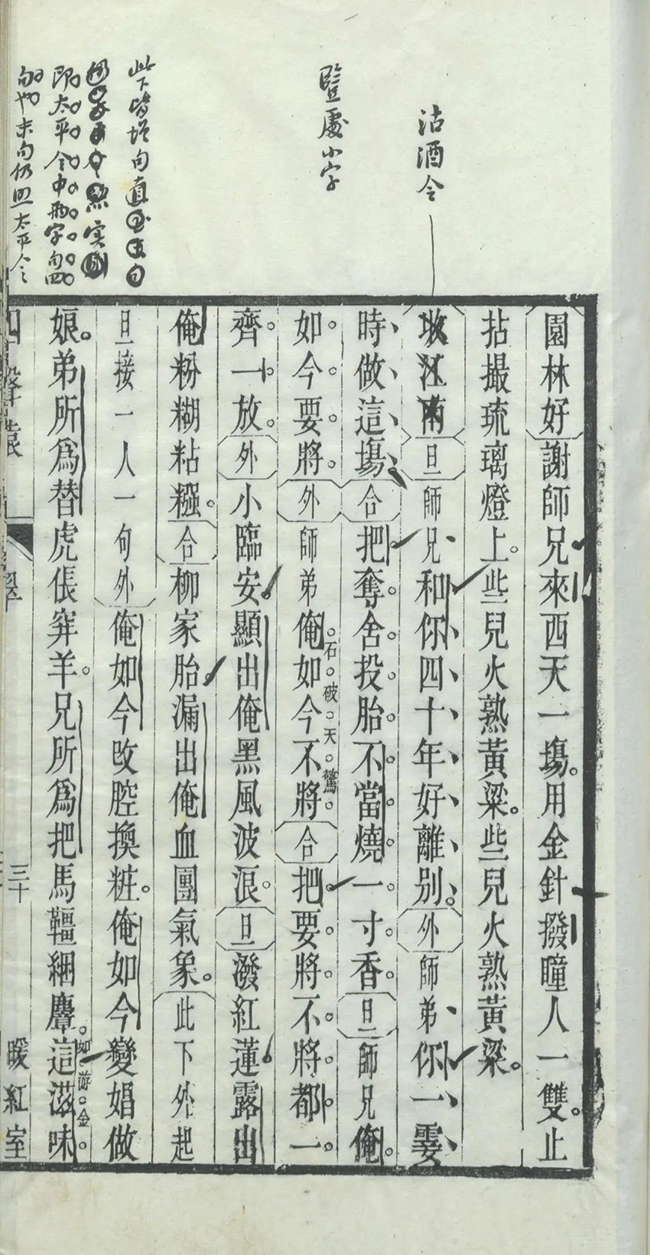

国家图书馆所藏延阁本《四声猿》为吴梅旧藏,于【收江南】上有眉批:“此是【沽美酒带太平令】,中间短柱句皆【太平令】两字增句也。”(见图1)又,国家图书馆藏吴梅批校《暖红室汇刻传奇》本《四声猿》眉批已将【收江南】改为【沽酒令】,并区分了衬字(见图2),《汇刻传剧》本正承之而来(见图3)。经笔者核对,《汇刻传剧》本《四声猿》中署“梦凤”的眉批,绝大部分与吴梅的批校一致。

图1 吴梅旧藏延阁本

图2 吴梅批校本

图3 《汇刻传剧》本

经吴梅校勘的曲文更为细致地区分了正衬,且将集曲所用的曲牌一一列出。凡此种种,使得《汇刻传剧》在曲文校订上有重要进展。王季烈曾在评价民国新刻戏曲丛书时盛赞暖红室所刻戏曲:“近日武进董氏所刊传奇,板本号为精美,然古人误处未能校正,古人是处臆改致误者甚多。贵溪刘氏所刊传奇,大都谨守古人绳墨,惟石渠数种及《秣陵春》,校对精审,正衬分明,实在董氏诸刻之上。学者可以取法也。”“石渠数种及《秣陵春》”都是由吴梅校勘的。

自刘世珩开始校勘《董西厢》起,二十余年中,王国维协助他挑选曲本,缪荃孙、况周颐经手校勘,后又有吴梅加入,依曲律重作校订。此外,还有陈维祺、李详协助校曲;刘富梁订谱;徐乃昌、董康等人提供底本。这批学人的参与,是《汇刻传剧》校勘精善、影响广泛的重要原因。

三、《暖红室汇刻传剧》与近代戏曲文献整理

《汇刻传剧》收入传奇、杂剧30种,加上附收的曲目、曲谱、戏曲资料等共51种,体量宏富。当时戏曲文献在公私收藏中均不受重视,搜求不易,刘世珩刻曲,于戏曲文献的刊布用力甚勤。易得的戏曲,市面上流传广泛的多非善本,如《西厢记》世人多只见第六才子本。其他重要的传奇、杂剧等,又多难以购求。刘世珩广搜博求,选出其中重要的剧本进行刊刻,既有如《董西厢》、《西厢记》、“荆、刘、拜、杀”、临川四梦、石渠五种、《长生殿》、《桃花扇》等素有盛誉的作品,也收入《天马媒》《荷花荡》《小忽雷》《大忽雷》《曲品》《录鬼簿》等鲜有流传的孤本秘籍。正目30种,始于《董西厢》,终于《桃花扇》,极富戏曲史的眼光。《汇刻传剧》的刊行,使当时有志于戏曲研究之学者,能够更容易地阅读到这些剧本。

《汇刻传剧》在整理校勘上颇具特点。其一,重视版本。戏曲小说之刊刻,向来鲜少注重善本。而暖红室刻剧,在版本选择上颇为审慎。如《西厢记》,原拟刻闵齐伋《会真六幻》本,后得凌濛初刻本,因凌本有“涂抹蠹蚀处”,又借李文石本。刘世珩认为凌本“是元人本色,洵善本也”,便依凌本而刻。又如《还魂记》,前期所刻底本为冰丝馆本,无一字改动,而在后刻时,得10行22字本,“字体古雅……插附图画,雕镂精工,词曲介白,与通行本颇有异同”,便以新得10行本为底本,“扮色间用臧本,圈点合取清晖、三妇、快雨冰丝三本”,并在眉批中列出各本之不同。经过悉心校雠、不断完善,刘世珩颇为满意,言“临川有知,九京下当亦深许直驾乎快雨、冰丝而上”。

逐一核对《汇刻传剧》现存各本,结合序跋及刘世珩相关书信可知,除上述二例外,《四声猿》原用崇祯间沈景麟、李成林校刻延阁本为底本,后加入《盛明杂剧》本、澂道人评点本作为校本;《南柯记》原用独深居本为底本,后以柳浪馆本为底本,校以独深居本,又以臧改本、《六十种曲》本、竹林堂本、《纳书楹曲谱》本参校;《燕子笺》原以怀远堂评点本为底本,后更换为咏怀堂刻本;《桃花扇》原以西园本为底本,后又以叶起元序本参校。民国时期在刘世珩之后刻曲者,也鲜少能像这样注重搜求善本校勘。

其二,汇集资料。刘世珩在广求版本的同时,也注意汇集剧本的相关资料。如第一次刻《董西厢》时,他仅在卷末收录施国祁《礼耕堂丛说》和焦循《易余籥录》的两条相关材料,而在后来的重刻本中,则单独撰有《董西厢考据》,增各家载说共5种9条。又如《西厢记》初刻时附录10种,但将李、陆两本《南西厢记》之上下卷各计为1种,实际为8种,而后刻本有附录13种。明清以来,不少《西厢记》刻本都将辑录的相关材料附刻。刘世珩对《西厢记》材料的搜集可谓丰富,除辑录以往版本附刻的材料外,附录的《重编会真杂录》为刘世珩重编,《西厢记考据》为刘氏所辑。

其三,别作札记。今见《汇刻传剧》本《琵琶记》以师俭堂本为底本,另附《琵琶记札记》一种。刘世珩以所得“元本”《新刊巾箱蔡伯喈琵琶记》及另一“明本”《元本出相南琵琶记》与师俭堂本对校,将三本的异文逐一列出,成《琵琶记札记》二卷。此外,刘氏还作有《西厢五剧札记》一种。《汇刻传剧》本《西厢记》以凌濛初刻本为底本,刘氏校以徐渭本、闵遇五本、徐士范本、“王关五剧”本、陈眉公本、罗懋登本、毛西河本、张深之本、虚受斋本及“金批五种”之大业堂、怀永堂、芥子园、此宜阁、金谷园本,记其异同,不定是非,成《西厢五剧札记》。他在《西厢记题识》中说:“前刻董曲,今刻《五剧》,得非一大快事!暇当取各本,别作校勘札记。”但在来青阁印《汇刻传剧》时,此札记并不在其中。《西厢五剧札记》今存手稿本、写样本各一种,原为王欣夫旧藏,现藏复旦大学图书馆,卷端题“暖红室汇刻传剧附录第二种”。戏曲向来少见汇校,正如王欣夫所评,刘氏此举是“以清儒校勘经子之方,施之戏剧”。

刘世珩评价自己刻曲:“集得诸本,不取删节,必求原书。书有音释,一仍其旧。编列总目,各撰提要。偶得它本参校,别作札记。以刊校经史例订杂剧传奇,可谓于此中别开生面者矣。”此处的“刊校经史例”,一则可以看作是刘世珩在校勘出版经史文献时的一贯做法,如在丛书之前编列总目、标注版本,正本之外另刊札记,《聚学轩丛书》《贵池先哲遗书》等俱是如此。更重要的是,“以刊校经史例订杂剧传奇”这一理念,其实与民国所提倡的以“治经之法”治曲同调,孙楷第即将“校勘训诂之学施于戏曲小说”视为学术思想的一种解放。

苗怀明在讨论20世纪前半期戏曲文献整理工作的发展时,以新文化运动为界将其划分为两个阶段。此前,戏曲的整理出版主要出于个人的爱好和兴趣,着眼于版本的珍稀和精良;新文化运动之后,戏曲文献的整理与刊印成为戏曲研究的有机组成部分,体现出越来越强的学术性。董康和刘世珩是前者的代表,也是“从旧曲学到现代戏曲史学之间具有承前启后意义的过渡人物”。这种过渡性集中体现在刘世珩编纂《汇刻传剧》的过程中。与刘氏刻其他丛书一样,《汇刻传剧》的前期刊刻主要在缪荃孙处经理完成,更注重版式的精美,于校勘并无太多用心。但在后期,刘世珩主动离开旧有的刊刻模式,倡明“以刊校经史例订杂剧传奇”,并邀请曲学家如吴梅等参与校勘,在细致对校各本异同后又撰写札记,是当时风气转变之一端。

此后,吴梅刊印《奢摩他室曲丛》时也延续了在《汇刻传剧》中的做法,细致区分正衬、校订曲律、附以札记;郑振铎编选《世界文库》,以校勘经史的方法校勘戏曲文本,多采用原本附校勘记的方式,注重保存文献原貌,注意曲本的格式问题,还根据剧本版本易变的特性,特别采用“对读”的形式来呈现同一剧本不同版本之间的差异;王季烈主持整理《孤本元明杂剧》,体例统一,校勘精审,对每个剧本都撰写提要加以考订。在校勘之外,学者也开始对戏曲文献作注释和疏证。任讷搜集、编刊散曲文献,作《中原音韵作词十法疏证》,钩稽史料,详为校订。至王季思作《西厢五剧注》,以注经之法注曲,为曲注之一变。刘氏提出的“以刊校经史例订杂剧传奇”,渐渐成为学者治曲的重要路径。

四、余论

刘世珩“以刊校经史例订杂剧传奇”,是戏曲地位提高、进入学术研究视野的一声重要号召。传统校勘学是以经典的校勘为中心建立起来的,戏曲、小说一类,原本不在其范围之内,而一旦要对戏曲、小说进行校勘,便意味着要依据对经史校勘的经验来处理俗文学文本,刘世珩广搜版本、对校、汇校等做法便是显例。

刘世珩的刻曲活动开始较早,开启了近代学人从事戏曲文献整理的风气。这一时期出版了多种重要的戏曲丛书,如吴梅《奢摩他室曲丛》(1928年),董康重刻《盛明杂剧》《杂剧三集》(1918—1941年),郑振铎《清人杂剧初集》(1931年)、《清人杂剧二集》(1934年),王季烈《孤本元明杂剧》(1941年)等。虽然精选底本、谨慎校勘成为一种共识,但对戏曲这种俗文学文本究竟如何校勘并无定论,与此相关的,此时戏曲文献的整理出版几乎都伴随着质疑的声音。如董康刻《石巢四种曲》时,吴梅即向郑振铎言及“董本谬误擅改处极多”,郑振铎亦深感其言,欲发其覆;吴梅的《奢摩他室曲丛》,也被姜殿扬指出,曾诿称见友人之本而妄补曲文;王季烈主持整理的《孤本元明杂剧》,虽被誉为“代表了新中国成立前戏曲整理工作的最高水准”,在出版时也受到郑振铎、王伯祥、潘景郑等人“擅改”的质疑。整理者如何校改戏曲,成为一个被重视的问题。

这些质疑其实生发于明清以来戏曲校勘的“传统模式”之上。对于刊刻不精、抄写不善、文本很“俗”的曲本,整理者可能会依自身的认识校正曲文、白文,便有诸如规范曲律、词汇、字形、体例等种种举措。这种做法在刘世珩、董康、吴梅、王季烈等人的整理中也依然存在,显然并不符合一般校勘学的原则。另一方面,也有整理者质疑戏曲的校勘是否真的适用传统校勘学的既有规则,如在《孤本元明杂剧》的整理中,面对编辑姜殿扬从经史校勘的一般规范出发所产生的质疑,王季烈曾提出“必以校勘经史与录写金石文之例行之,则多所扞格”的反对意见。传统校勘学的规则是否可以完全施之于戏曲,仍然是一个问题。

即便在刘世珩“以刊校经史例订杂剧传奇”之后,戏曲文献的整理依然面临诸多问题,值得我们进一步深入追问。对于戏曲校勘方法的讨论,其实是隐藏在戏曲史层面的对于戏曲文体和性质的一种探索。晚清民国时期在戏曲校勘上的实践和质疑,也是戏曲进入学术研究、进入“文学”过程的重要一面。重新回顾这一时期的戏曲文献整理情况,对于发掘早期整理者和研究者的戏曲观念、反思戏曲文献的整理方式都有重要意义。

【作者简介】沈珍妮,中山大学中国语言文学系博士研究生,研究方向:戏曲文献学。蒋思婷,中山大学中国语言文学系博士研究生,研究方向:戏曲文献学。

本文发表于《文献》2025年第3期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|