内容摘要

“戏曲前附小说”套印评点本是晚明湖州新式套印技术的独特产物,可以与更多同时期小说戏曲套印本、评点本展开融通互证研究。从文本内部来看,套印技术催发小说戏曲作品在正文校改、评点革新、批评立场取舍诸方面的变化,提供了印刷技术形塑文学文本的又一例证,也是物质文明与精神文明相互促进的一种表征。而若以“戏曲前附小说”套印评点本为锚点,转向对文本外部世界的关注,能够加深有关小说戏曲跨文体循环转化、套印评点本生产路径、套印评点本与小说经典化、小说评本商业属性与物质属性、江南书坊之间及其与外地书坊的互动交流等问题的认识。上述内外两个维度的合流,构成重估晚明套印本价值的扃钥。

关键词:套印本 湖州 小说评点 跨文体 书坊

引 言

晚明时期,湖州凌、闵、茅等望族以新式套印技术印制大量书籍。这批套印本总数约在三百种以上,多为朱墨双色,间有三色、四色和五色本,因其美观贵重,历来颇受研究者和收藏家瞩目。既往研究集中于经史和集部文献的版本情况、小说戏曲的版画艺术以及当地望族整体书籍刊印活动等方面,尚未深涉小说戏曲领域,故对套印本评价总体偏于保守。实际上,晚明谢肇淛就曾以“覃精聚神”“穷极要眇”“天巧人工”等美辞,形容小说戏曲这些在传统价值体系中“未入流”者的套印效果,只不过终是以“徒为传奇耳目之玩”为视角,遗憾于套印质量之高与文本价值之低的失衡。文体地位尊卑固然属于主观判断,套印质量高低则是一种客观描述。进一步看,套印本的价值不仅体现在美学层面,其重要性还在于所用技术对小说戏曲正文及评点予以富有意义的重塑,并且,这些套印本,特别是本文所关注的“戏曲前附小说”套印评点本,还能辐射更多同时期书籍,牵涉有关文本定型、生产和流通等一系列问题的研讨。

所谓“戏曲前附小说”套印评点本,指的是以套印技术印行的戏曲小说合刊之评点本;而且在这种合刊本中,戏曲文本前所附的小说,当为戏曲创作及改编所依据的小说作品。举例来说,明代传奇《绣襦记》是以唐人小说《李娃传》为蓝本的,那么,在戏曲《绣襦记》之前附以小说《李娃传》并采用套印技术呈现评点的,就是一种“戏曲前附小说”套印评点本。

在“戏曲前附小说”套印评点本问世前,尚有戏曲小说合刊的其他形态,但都不是套印本,也未必是评点本。大致而言,戏曲小说合刊本经过三个阶段:首先是不带评点的白文本,单色墨印;其后是评点本,依旧为单色墨印;最后才是“戏曲前附小说”套印评点本,此时不惟叠加了评点,而且利用套印技术突出呈现评点。换言之,小说戏曲合刊本的发展次序是:墨印白文合刊本—墨印评点合刊本—套印评点合刊本。据笔者掌握的资料来看,前两个阶段的合刊本存在不止一种形态。仍以《李娃传》《绣襦记》合刊本为例,其墨印评点合刊本有旧题陈继儒批评的《鼎镌陈眉公先生批评绣襦记》、旧题李卓吾批评的《李卓吾先生批评绣襦记》等,而处于最终阶段的套印评点合刊本仅有一种,即晚明湖州套印本。对《绣襦记》这类基于小说衍生的剧作而言,在戏曲前附上小说,犹如“赋”之有“序”、“诗”有“本事”,是出版营销的一种创举,既能以其新意招徕更多读者,又能协助读者更好地理解作品。套印技术和评点文字彼此成就,使这类戏曲小说合刊本益显文质兼美。

一、见存五种“戏曲前附小说”套印评点本

笔者所见“戏曲前附小说”评点套印本有五种。每种存有多个版本,用以套印的版木基本相同,细节或略有差异,具体情形如下:

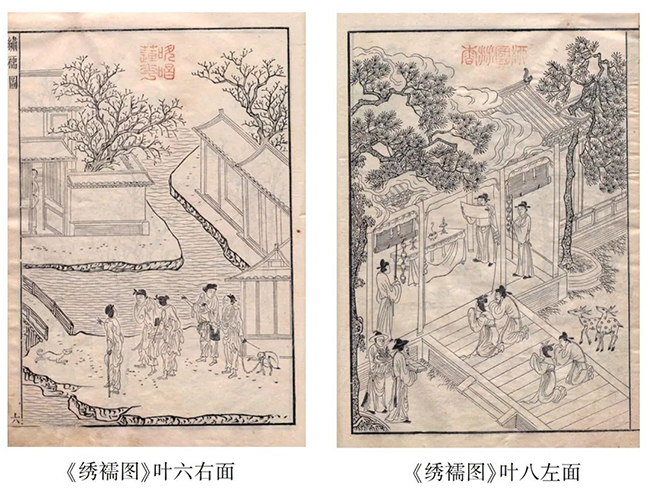

(一)《绣襦记》前附《汧国夫人传》(即《李娃传》),朱墨套印。内含《汧国夫人传》13叶、《绣襦记目录》3叶、《绣襦图》8叶、《绣襦记》四卷(卷一17叶、卷二44叶、卷三42叶、卷四45叶)。几部分叶码单独起讫、自成一体,故传世印本有多种装订方式。第一种装订方式,各部分依次为《汧国夫人传》《绣襦记目录》《绣襦图》《绣襦记》,有中国国家图书馆(以下简称“国图”)藏本(索书号:12414)、日本内阁文库藏本(索书号:汉17896)、宁波天一阁藏本(索书号:善4955),其中天一阁本《绣襦图》无图题,前两本图题为朱色套印。第二种依次为《绣襦图》《汧国夫人传》《绣襦记目录》《绣襦记》,如国图藏本(索书号:A01119,图缺叶二左面、叶三右面,无图题)。第三种依次为《绣襦记目录》《绣襦图》《汧国夫人传》《绣襦记》,如国图藏本(索书号:17488,《汧国夫人传》缺叶十二,以补抄空白板框替代,无图题)。另如日本东京大学东洋文化研究所双红堂文库藏本(索书号:D8382200),仅有《绣襦记目录》《绣襦记》。本文所据版本,为日本内阁文库藏本。

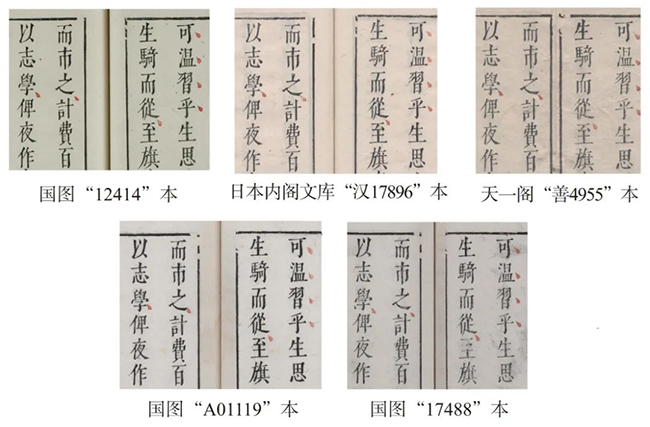

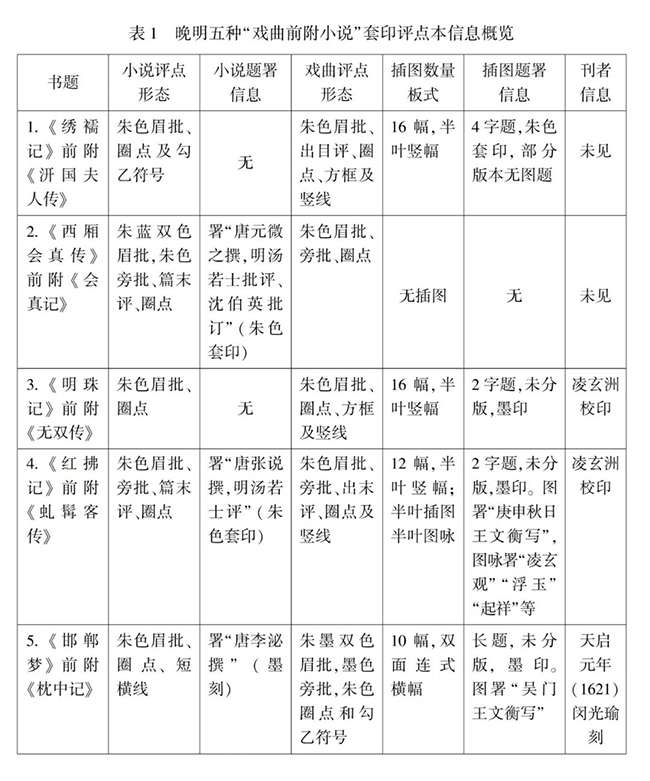

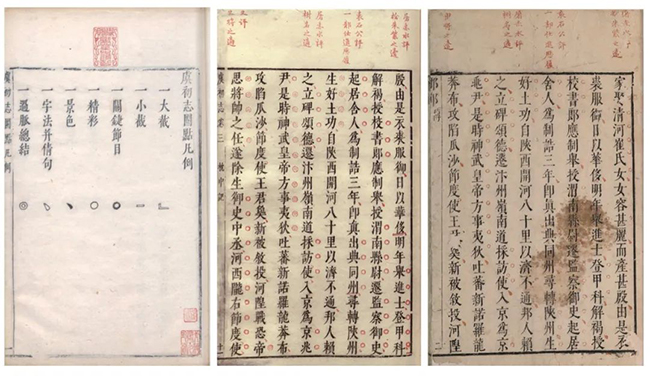

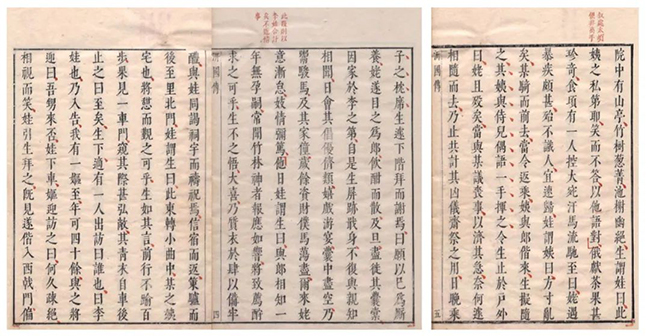

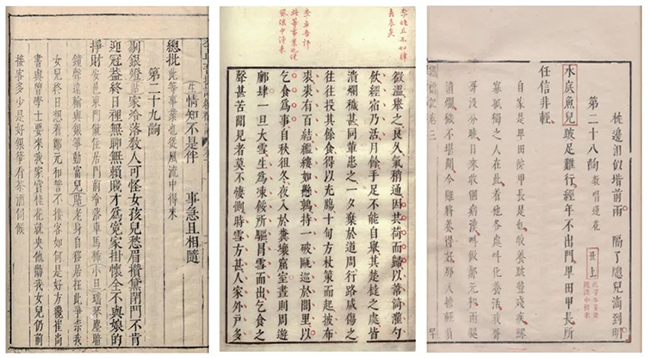

从《汧国夫人传》叶十、十一的板框磨损情况(见图1)来看,第二种、第三种应当属于第一种的后印本(第一种的天一阁本板框似有描补)。从印本实物来看,《绣襦图》应当为分版分色套印,其中版画主体部分为墨印,图题以朱色套印(见图2)。可能是套印图题的版木丢失或其他原因,在部分后印本中(见图3),朱色图题未刷印,故无图题。

图1 各本《汧国夫人传》叶十、十一

板框磨损程度对比

图2 日本内阁文库汉“17896”本

图3 国图“A01119”本

(二)《西厢会真传》前附《会真记》(即《莺莺传》),《西厢会真传》朱墨双色套印,《会真记》朱墨蓝三色套印。内含《会真记》11叶、《标目》1叶、《西厢会真传》五卷(卷一23叶、卷二28叶、卷三23叶、卷四23叶、卷五23叶),存辽宁省图书馆藏本、台北故宫博物院藏本(索书号:平图019553—019556)、台北汉学研究中心藏本(索书号:15055),各本均同。本文所据版本,为台北故宫博物院藏本。

(三)《明珠记》前附《无双传》,朱墨套印。内含《无双传》8叶、《明珠记图》8叶、《明珠记目录》3叶(图题不分版,墨印)、《明珠记》五卷(卷一23叶、卷二36叶、卷三51叶、卷四42叶、卷五42叶)。存辽宁省图书馆藏本、日本内阁文库藏本(索书号:汉17899),二者相同。本文所据版本,为日本内阁文库藏本。

(四)《红拂记》前附《虬髯客传》,朱墨套印。内含《虬髯客传》7叶、插图及题辞12叶(图题不分版,墨印)、《红拂目》2叶、《红拂记》四卷(卷一24叶、卷二29叶、卷三32叶、卷四30叶)。传世印本有两种装订方式,其一依次为《虬髯客传》、插图及题辞、《红拂目》、《红拂记》,如国图藏本(索书号:A01856)、日本内阁文库藏本(索书号:汉17895);其二为《虬髯客传》、《红拂目》、插图及题辞、《红拂记》,如日本内阁文库藏本(索书号:汉4772)。另有国图藏本(索书号:16329),存卷一,无《红拂目》。本文所据版本,为日本内阁文库“汉17895”本。

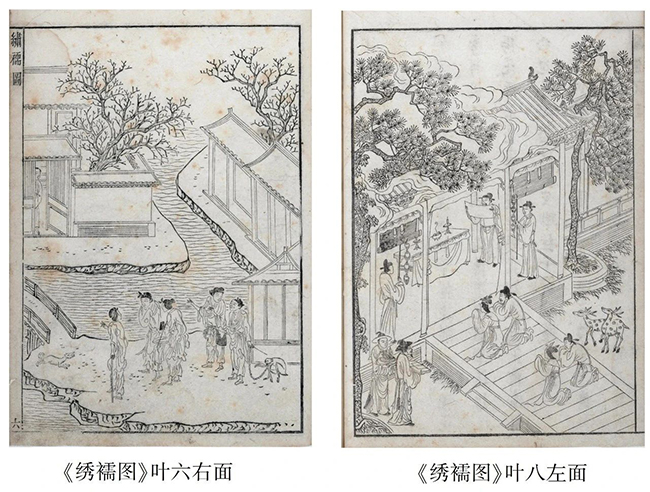

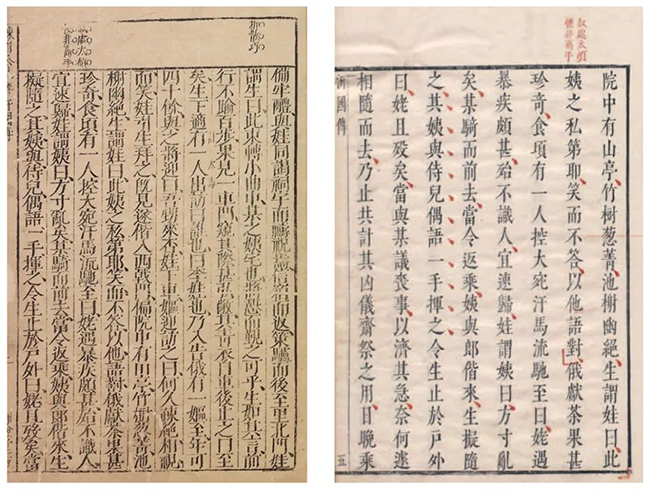

(五)《邯郸梦》前附《枕中记》,朱墨套印。内含临川居士《邯郸梦记题辞》6叶、菰城玉蟾居士《题辞》3叶、吴兴闵光瑜《小引》2叶、《凡例》2叶、《邯郸记总评》2叶、《邯郸目》3叶、插图11叶(图题不分版,墨印)、《枕中记》4叶,《邯郸》三卷(上39叶、中37叶、下37叶)。国图藏本(索书号:A01851,见图4)、辽宁省图书馆藏本同。加拿大不列颠哥伦比亚大学图书馆藏本(索书号:Asian Rare-1 no.1585)仅存插图、《枕中记》和《邯郸》,图缺2幅。本文所据版本为国图藏本,参照加拿大不列颠哥伦比亚大学图书馆藏本。

图4 国图藏明天启元年闵光瑜刻朱墨套印本

《邯郸梦》卷上首叶及前附《枕中记》首叶

五种套印本均为半叶8行、行18字,如下表1所示,版本特点与刊刻情况存在一定的对应关系。

在这五种当中,《西厢会真传》前附《会真记》套印本是唯一无图的,也是唯一采用三色套印的,书中未见刊者信息。除《绣襦图》以外,其他三种附图书籍的插图部分均为单版墨印。《邯郸梦》前附《枕中记》套印本是唯一明确为闵氏所刊的版本,唯该本有双面连式插图,图有墨印长题,小说有墨印署名,小说戏曲两部分的眉批分别取自同为湖州望族的凌、臧二氏刊本(详后)。余下三种(即《绣襦记》前附《汧国夫人传》、《明珠记》前附《无双传》、《红拂记》前附《虬髯客传》,见表1第1、3、4条)颇为相类:插图均为半叶竖幅,小说有朱印眉批和圈点,戏曲有朱印眉批、圈点及长竖线。鉴于《明珠记》前附《无双传》及《红拂记》前附《虬髯客传》已确认为凌玄洲校印,《绣襦记》前附《汧国夫人传》也有可能出自凌氏家族。

为便于行文,如无特殊情况,下文将这五种“戏曲前附小说”套印评点本的小说部分简称为“套印本《汧国传》”“套印本《会真记》”“套印本《无双传》”“套印本《虬髯客传》”和“套印本《枕中记》”。相应戏曲部分亦采用类似简称,如与套印本《汧国传》合刊的戏曲部分,径称“套印本《绣襦记》”。

尽管戏曲小说合刊早有先例,五种“戏曲前附小说”套印评点本仍是晚明湖州套印技术施行于戏曲小说出版的全新产物。万历四十四年(1616),首部闵刻套印本《春秋左传》闵齐伋识语曰:“旧刻凡有批评圈点者,俱就原板墨印,艺林厌之。今另刻一板,经传用墨,批评以朱,校雠不啻三五,而钱刀之靡非所计矣!置之帐中,当不无心赏。其初学课业,无取批评,则有墨本在。”此语记叙套印本缘起,指出“原板墨印”的“旧刻批点”易致审美疲劳,难以适应市场,故用套印法将正文与评点分色印刷,正文用墨,批评以朱,一则凸显批评,开卷有益,二则朱墨灿然,赏心悦目。

“戏曲前附小说”套印评点本延续经史套印本“经传用墨,批评以朱”的传统,并不因其刊刻内容有所“降级”而擅加简化,甚至还进一步细化不同性质的眉端文字(详见第二节),这需要额外的校雠和印制成本,书价自然也就水涨船高。前引凡例提醒读者,套印本所费甚多,若尚处初学阶段,或无研习评订文字之必要,“则有墨本在”。这就说明在套印本诞生之时,市面上是有通行“墨本”的,这些墨本正是套印工作所依据的底本;另外还有其他刊印稍早的套印本成为参校本。通过版本比照,五种“戏曲前附小说”套印评点本主要以这三类文献为依据:

一是墨印本及套印本《虞初志》。套印本《虞初志》凡七卷,朱墨双色套印,凌性德刊,其底本是嘉靖年间如隐草堂刊行的墨印本《虞初志》。套印本《虞初志》汇聚署名“汤若士”“李卓吾”等七家评论,与五种“戏曲前附小说”套印评点本干系甚大。例如,套印本《枕中记》的眉批与套印本《虞初志》卷三《枕中记》眉批完全相同。套印本《虬髯客传》文末的凌玄洲识语出自套印本《虞初志》卷一《虬髯客传》,而后者又照搬自墨印本《虞初志》相应处篇末评语。又如,套印本《会真记》眉端蓝批,也极有可能是对校套印本《虞初志》的结果(详见第二节)。

二是墨印本及套印本《艳异编》。套印本《艳异编》凡十二卷,朱墨双色套印,闵氏刊,全称为《玉茗堂摘评王弇州先生艳异编》。如标题所示,两版《艳异编》都标榜其评点文字与汤显祖有关。由于套印本《艳异编》仅是墨印本《艳异编》的选本,《李娃传》等部分作品只出现于墨印本《艳异编》,未入选套印本《艳异编》。对于二书共有的篇目来说,套印本评语较之墨印本大体不变,仅稍作损益。总的来说,套印本《艳异编》评语,与五种“戏曲前附小说”套印评点本以及套印评点本《虞初志》的评语,有着错综复杂的关系。以《无双传》的评语为例,“戏曲前附小说”套印评点本与套印本《艳异编》全同,而与套印本《虞初志》卷四眉批(包括其中署名“汤若士评”的眉批)迥异。以《虬髯客传》为例,套印本《虞初志》卷一署名“汤若士评”的眉批,与套印本《艳异编》卷九的眉批几乎完全一致,仅数量上比后者略少。对《莺莺传》而言,套印本《会真记》的批语,与套印本《虞初志》卷五《莺莺传》的“汤若士评”、套印本《艳异编》卷五《莺莺传》的批语时有重合。

三是这类小说戏曲合刊本的中间形态:墨印评点合刊本。《李娃传》《莺莺传》各有两种墨印评点合刊本,均为一个旧题陈眉公评本、一个旧题李卓吾评本。见存旧题陈眉公评点的版本均为师俭堂所刊,分别是《鼎镌陈眉公先生批评绣襦记》前附《汧国传》(以下简称“师俭堂本《汧国传》”)和《鼎镌陈眉公先生批评西厢记》前附《会真记》(以下简称“师俭堂本《会真记》”)。旧题李卓吾评点的版本有所不同:《李娃传》有《李卓吾先生批评绣襦记》前附《李娃传》的版本(卷首又称《李卓吾先生批评绣襦记传》,未知刊者,以下简称“李评本《李娃传》”),《莺莺传》有万历三十八年(1610)容与堂刊《李卓吾先生批评北西厢记》后附《会真记》的版本(以下简称“容与堂本《会真记》”,与其他小说戏曲合刊本小说在前不同,该本小说《会真记》附于戏曲《北西厢记》后)。

师俭堂本《汧国传》和《会真记》是套印评点本的工作底本当无疑义,原因有三:套印本《会真记》眉端蓝批的校勘文字,凡与《太平广记》《侯鲭录》《虞初志》相异处均同于师俭堂本;师俭堂本的讹误,套印本有原样承袭之迹,如师俭堂本《汧国传》叶六“污行秽迹鄙”首字应为“子”字,其误字却为套印本叶十一所沿用,师俭堂本《会真记》叶三“靓庄在臂、香在衣”句前二字当作“睹妆”,套印本叶五改而未尽,以致有正误杂糅的“靓妆”二字;套印本部分评语明显来自师俭堂本,如《会真记》叙崔张离别处,师俭堂叶四眉批“听其言,观其色,令人肠断心酸”,套印本叶六缩写为“令人肠断心酸”。

在摸清“戏曲前附小说”套印评点本的工作底本之后,复将套印评点本与其工作底本相对照,套印评点本对小说戏曲正文和评点的重塑之处便可一目了然。

二、套印评点本的文本改订与评点革新

套印技术的施行,并非仅仅变更了印刷流程及书籍外在形式,更重要的是,还深入文本字句的比勘方面,这在套印评点本的眉批里有所体现。《莺莺传》叙张生临轩独寝,恍惚间见红娘敛衿携枕而来,预告莺莺将至,旋即翩然离去。有关红娘临去的书写存在两种异文:

并枕同衾而去(引者按:套印本《虞初志》卷五《莺莺传》叶四眉端朱批:“并枕同衾,一作‘设衾枕’,为妥。”)

设衾枕而去(引者按:套印本《会真记》叶四眉端蓝批:“或作‘并枕同衾而去’,殊复,且于文理不通。”)

两个套印本眉批内容殊途同归,均认为“设衾枕而去”较“并枕同衾而去”为胜。套印本《虞初志》的正文部分虽然继承了墨印本《虞初志》,其眉批却明确表态“设衾枕”为妥;套印本《会真记》正文同于师俭堂本《会真记》,作“设衾枕”,不过刊印者也参阅了《虞初志》,否则不会专门提及“或作”云云。套印本《会真记》常在眉批里反映其对校《虞初志》的结果,又如《会真诗》某句诗的末字,两个套印本一作“移腕”、一作“移履”,批语依旧达成共识,认定“移腕”更优:

无力慵移履(引者按:套印本《虞初志》卷五《莺莺传》叶九眉端朱批:“移履,一作‘移腕’,觉新。”)

无力慵移腕(引者按:套印本《会真记》叶九眉端蓝批:“腕,《虞初志》作‘履’,与前文‘履’重。”)

套印本《会真记》直接提出《虞初志》作“履”,再次说明其工作底本为师俭堂本,《虞初志》为参校本。

由是可知,就《莺莺传》而言,套印本《虞初志》延续了墨印本《虞初志》,“戏曲前附小说”套印评点本则延续了墨印评点合刊本,但这两处延续都不是原样照搬,而是同时对照了其他参校本。套印本《虞初志》参校了师俭堂本《会真记》或类似的本子,套印本《会真记》参校了墨印或套印本《虞初志》,两个套印本都将校订结果以朱色或蓝色套印的方式置诸眉端。鉴于两个套印本择取异文的眼光并无二致,加之校对工作以不止一个印本实物为基础,校刊者很有可能就是同一人。已知套印本《虞初志》为凌性德所刊,套印本《会真记》或也出自凌氏之手。

套印评点本在评点形式上的革新,一方面表现为增加套印的次数和颜色,对眉批性质做出细致区分。三色套印本《会真记》卷首注明“明汤若士批评,沈伯英批订”,“批评”和“批订”分属评点研究范畴的“核心术语”和“派生术语”,眉端文字的朱印部分均为“批评”,内容属于文学批评;蓝印均为“批订”,主要是校勘文字和审音,校勘对象包括《侯鲭录》《虞初志》等书。《会真记》的蓝印眉批仅见于小说部分,行6字;朱印眉批行5字,此外圈点也以朱印,可见评点(“批评”和“圈点”)一体,而与“批订”泾渭有别。刊刻者对“批评”和“批订”的分界极为敏感,不惜耗费财力精力增加套印次数,以使眉批与颜色对应得更为精确。

蓝印“批订”斟酌异文的情况,以叶二正文一处文字“常服睟容,不加新饰,鬟垂黛接,双脸断红而已”为例,该处有蓝批曰:“《太平广记》作‘销红’,语颇不伦,《侯鲭录》作‘桃红’,复近鄙俚。此本作‘断红’,亦费解。”“此本”当指工作底本。经笔者查验,师俭堂本《会真记》叶一确作“断红”,套印本袭之而略加辨析。或许正是由于套印本《会真记》采用三色套印,使得它有机会将师俭堂本绝大多数错字改订无讹,如师俭堂本叶一误作“疑睇怨绝”的,套印本《会真记》改订为“凝睇怨绝”。反观双色套印本《汧国传》则几乎沿袭了师俭堂本的全部错误,可见三色套印本的优势绝不止步于视觉效果的提升,增加一次蓝色套印,即能吸纳新的一次批订结果,或是额外提供一次批订契机,能够进一步确保正文的核定效果。因此,三色套印催化了外观和质量的双重升级,极大提升了套印本价值。

可为参照的是套印本《虞初志》,该书仅采用双色套印,眉批均为朱色,只能通过添注“附录”“附考”等文字标识,将这些信息与一般的文学批评内容区分开来。有趣的是,小说戏曲合刊本眉端的套印颜色如何分配,也能说明一些问题。套印本《会真记》采用三色套印,与之合刊的套印本《西厢会真传》仅用双色。套印本《枕中记》与之相反,眉端朱印的批语、注释和校对文字未作细分,倒是合刊的套印本《邯郸梦》用朱墨二色区分了眉端性质及来源不同的文字:其中墨色眉、旁批是与臧氏刊本校订的结果,朱色眉批是闵氏此次套印新增的内容。换言之,同样是“戏曲前附小说”套印评点本,具体套印方式亦同中有异,其本质是对合刊本中小说戏曲两部分重视程度的区别。

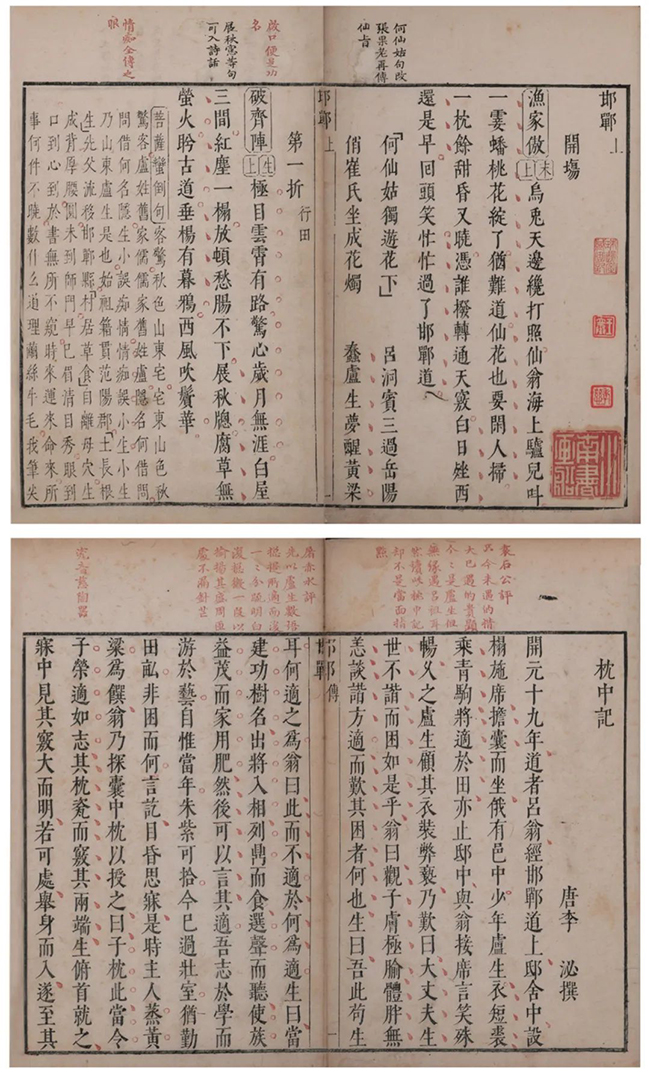

套印评点本在评点革新方面的另一表现是评点形式的更新,包括圈点符号的多样化,以及圈点符号所指批评内容的明确化。套印本《虞初志》采用七种圈点符号,据凡例(见图5)解释,分别指示“大截”“小截”“关键节目”“精彩”“景色”“字法并倩句”“过脉总结”等不同内涵。如此丰富的圈点符号利用情况,在白话小说和文言小说评点中均极为罕见。该书上述圈点符号均采用朱印,可知套印技术为小说评点提供了极大便利。南宋以降的诗文评点,也多用诸如黑、红、黄、青的不同颜色,分解和细化同一种批评符号的意涵,只是都靠手批来实现。套印评点本遥接这一思路,改以刊印方式加以呈现。显然,多色套印不如彩墨手批来得便宜,替代方案就是在圈点符号的多样性上下工夫。套印本《虞初志》多样的圈点符号在其他小说套印本里得以部分保留,例如表示语义“小截”的空心短横,在套印本《枕中记》保持不变;表示“过脉总结”的重圈,在套印本《枕中记》变为单圈(见图5)。

图5 套印本《虞初志》圈点凡例(左)、内叶圈点(中)与套印本《枕中记》(右)对比

传统上,小说眉批如无圈点相配合,较难确指批评对象。套印本《汧国传》叶四袭用李评本《李娃传》的一句眉批“此段则以李娃合计矣,不近情事”,然而“此段”究竟从何开始、至何结束,并非是不言自明的。李评本在“此段”所指的文字范围起始处右上、讫止处左下分别增添两个勾乙标志,巧妙地化解了这一难题;套印本《汧国传》仿照此法,以朱色套印勾乙符号,明确指示了眉批的指涉对象(见图6)。在其他署名“李卓吾”评点的小说戏曲墨印本中,勾乙符号大多表示删节,套印本《邯郸梦》中的墨色勾乙符号,则时而关乎删节,时而与眉、旁批配合,圈定批评的对象。也就是说,套印评点本的勾乙符号,汲取了墨印本批评形态的优长,可使眉批有的放矢,同时使勾乙符号摆脱原本单一的删节定位属性,应用范畴得以扩大。

图6 套印本《汧国传》叶四及叶五右面

“戏曲前附小说”套印评点本的戏曲部分也有两种新评点符号值得关注,即朱色方框和朱色竖线。朱色方框主要用于突出角色和曲牌,偶尔也与批语配套出现。在套印本《绣襦记》第二十、二十八出标题之下,朱色方框分别框出了率先上场的“贴”“丑”二人,框下随出两条批语,分别针对二人而发。前者评曰“一曲一歌,错综如绣”,言及“贴”(李大娘)所唱部分为曲牌和《山歌》交替出现,效果颇佳;后者评曰“此等事业,从风流中得来”,谓“丑”(卑田院甲长)这一角色最终为郑元和引向持瓯乞讨、重逢亚仙的结局。至于竖线符号,尽管在墨印本中已经出现,但彼时未必与眉批相配合。李评本《李娃传》划线附近虽有眉批,但不明所指,配合眉批的是前述表示起讫的勾乙号。到了套印本,绝大部分朱色竖线均配有评语,多数是眉批,少数为旁批。譬如套印本《绣襦记》第三十出以朱色长线划出唱词“孩儿不肖遭时否”,眉批曰“遭时否岂因不肖”;同书第四、六、九、二十四、二十九、三十、三十三、三十四出亦均有朱色竖线与批语捉对出现之例。套印本《明珠记》第四、十七、三十二、四十二出与套印本《红拂记》第十、二十、二十一、二十四、三十四出有朱色竖线与眉批配合,套印本《红拂记》第二出的竖线则与旁批配合。这些朱色套印的勾乙、方框和竖线,与墨印本原有符号相比,均显现出明确、稳定地与评语相配合的指示功能,故虽与墨色符号形式相同,在性质与功能上却并不相同。

由于套印本是多次印刷的结果,每次套印如何核准版面付印的位置,以保证与已印版面吻合,是套印技术的一大重点。或许正是这种对版面布局的高度重视,促使套印本刊行者更为留意评语与正文的对应关系,从而发展出勾乙、方框、竖线等协助定位所评对象的朱印评点符号。或许也是出于同样的原因,套印本刊行者对其墨印底本正文和评语的错位问题极其敏锐。以《汧国传》眉批“叙处太烦,便非高手”为例,该评是针对正文“笑而不答”四字而发的,评者谓小说未叙李娃释生之疑,文笔避烦趋简,故为“高手”。师俭堂本《汧国传》此处眉批与正文错位一行,套印本则将其挪至正确位置(见图7)。

图7 师俭堂本《汧国传》(左)与套印本《汧国传》(右)眉批“叙处太烦”句位置对比

可为旁证的是,套印本《虞初志》中《莺莺传》的一处评语,与师俭堂本、容与堂本的评语内容相同而位置有异。师俭堂本《会真记》在形容莺莺“凝睇怨绝,若不胜其体者”处有眉批曰:“大妖似贞。”容与堂本篇末有类似观点:“总批:尝言大奸似忠,大诈似信,今又知大妖似贞矣。”度其语义,虽较师俭堂本眉批表述完整,但提升至总评并不合宜。而容与堂本此处篇末总评又原封不动出现在套印本《虞初志》里,文叙莺莺斥责张生“及女至,则端服严容,大数张曰”处,有朱色眉批“李卓吾评:常言大奸似忠,大诈似信,今又知大妖似贞”。三处评语大同小异,位置却各不相同,可见三个版本的刊印者虽均认可此评,但对批评对象各有己见。相对而言,两个套印本都将这一评语放在具体情境中,这样的处理似更妥当。此外,套印本《虞初志》在评张生答红娘话处眉批曰:“汤若士评:情甚淋漓,语甚文秀。”套印本《会真记》“然而善属文,往往沉吟章句,怨慕者久之”处,有类似眉批“语甚文秀”,二评位置略异,却各得其宜。不难看出,套印本刊行者相当看重眉批位置,这是一种与对版面定位要求极高的技术实践相伴随的批评自觉。

三、套印评点本批评立场的取舍

前文提及套印本在评点方面的更新,主要是着眼于评点形式来谈的。套印本的评点内容也有所变化,表现为批评立场更加明晰坚定。在五种“戏曲前附小说”套印本中,《汧国传》和《会真记》评点的头绪最多,也最可见出刊行者批评立场的取舍,本节取之为例。总的来说,小说套印本的批评立场由两个层面决定:一是评者的情感倾向,二是占据合刊本主体的戏曲作品的敷演方向。

首先是评者的情感倾向。《会真记》的争议焦点在于崔、张二人谁更值得同情。套印本《虞初志》是在《艳异编》、师俭堂本基础上增评的,与《艳异编》的评点相比,套印本更照顾张生形象;与师俭堂本的评点相比,套印本对莺莺的态度更积极。《汧国传》的争议焦点则在于李娃是否主动设局欺骗荥阳生,对该情节的不同解读,会直接左右关于李娃的评价。套印本《汧国传》所依据的评点本有师俭堂本、李评本、《艳异编》、《虞初志》等,这些评本在对李娃、荥阳生、娃姥、生父等人物的褒贬上常有出入,同一评本内甚至存在前后抵牾处。师俭堂本和《艳异编》的评语对李娃态度举棋不定,前半段贬斥,是认为她参与了设局;后半段褒扬,是因为她风雪夜施援荥阳生,并助力其仕途之涅槃。李评本突出荥阳生的乞儿定位,眉批反复冷嘲热讽,旁批亦评其言行几近“乞丐”,不屑和揶揄的意味溢乎言表。《虞初志》评者对李娃褒奖最盛,否认李娃主动设局,对荥阳生的批评则延续李评本,强调其“乞儿”本色。简言之,诸评本对娃、生二人的态度可以转译为这样的立场光谱:《艳异编》对娃前贬后褒;师俭堂本对娃前贬后褒,兼及轻微贬生;李评本重在贬生;套印本《虞初志》褒娃贬生。值得注意的是,套印本《汧国传》沿用师俭堂本正文,却未采纳师俭堂本评语,它主要吸收的是李评本的观点,缓和了师俭堂本对李娃设局的批评,总体立场接近套印本《虞初志》。

具体来看,套印本《汧国传》有少数朱批是在上述诸评本里拣选出来的,这就说明刊行者并未盲从,而是拥有自主性较强的批评立场。譬如,小说写“姥笑曰:‘男女之际,大欲存焉。情苟相得,虽父母之命不能止也’”,师俭堂本眉批曰:“言甚通情,知趣知趣。”李评本眉批曰:“知趣乎?要钱乎?”李评本眉批显然是针对师俭堂本眉批而发的。套印本《汧国传》正文以师俭堂本为底本,眉批却与李评本相同,可见刊行者倾向于认为姥非“知趣”,只为“要钱”。从另一个角度来看,套印本《虞初志》对娃姥此段言论的批评虽然打着“李卓吾”名号,却没有延续自称“李评本”的批评立场,卷四叶三十二眉批曰:“李卓吾评:姥凑趣数语,虽或面是心非,然‘情苟相得’句是彻骨语,固非姥不能言也。”仅从此处文字评语立场的多元性便可想见,套印本《汧国传》能够选取的批评角度是非常丰富的,但刊行者没有像套印本《虞初志》评点那样从人物形象维度加以鉴赏,也没有依从师俭堂本“知趣”的判断,而是选择跟随李评本,认定其“要钱”,可谓有其主见。

其次影响套印本小说批评立场的,是合刊本中戏曲作品的情节敷演方向。“戏曲前附小说”套印评点本既然在戏曲之前附上小说,就表明小说和戏曲具有某种同构性:作为小说衍生品的戏曲,应当大致在小说框架内进行敷演,小说的批评立场也不宜与作为合刊本主体的戏曲之敷演方向产生过大矛盾。最理想的情况是,小说和戏曲的正文和批评两两之间此呼彼应,浑然一体。例如,关于李娃是否主动设局摆脱荥阳生,《绣襦记》写这是“李大妈”(即小说中的娃姥)与戏曲新增角色“贾二妈”(李大妈之友)共谋的结果,李娃毫不知情。凭恃“贾二妈”这一人物的增设,《绣襦记》帮助李娃完成了“罪责”的“转让”,从而顺理成章地将李娃塑造成一位有情有义、痴心不改的女子。配合这一情况,前附小说《汧国传》便选择了能为李娃撇清设局责任的批评立场,叶四眉批特意指出此处情节不合情理:“此段则以李娃合计矣,不近情事。”与此相应的是,套印本《虞初志》卷四叶三十三《李娃传》眉批也特别指出“李卓吾评:计出自姥则可,若说李娃合计,恐能为汧国者未必如是”,叶三十四眉批还强调李娃“不能自主”的无奈:“(引者按:署名袁石公者)又评:圈套已定,生不及预料,娃不能自主。从来老姥如是,吾按之当服上刑。”如果对比《情史》对李娃“金尽局设,与姥朋奸,反惟恐生之不去。天下有义焉如此者哉”的批评,我们便能理解套印本选择为李娃辩护绝非天经地义,推衍至相反方向也完全可以成立,由此更能看出套印本刊者在批评立场取舍上的自主性。

四、小说套印评点本在书籍生产结构中的位置

戏曲、小说在编刊之际的深度捆绑,自墨印白文本(即前述戏曲小说合刊本的最初形态)诞生之日就开始了。站在创作的角度,戏曲是小说的衍生品;站在出版的角度,小说是戏曲的附属品。小说滋养了戏曲的生成,戏曲反哺了小说的流通,如此构成了小说戏曲的跨文体循环转化。这些小说戏曲合刊本,表面上是由明代戏曲的批评刊印带动了唐人小说的批评刊印,其实质也与明中期以来的文学复古风气相契合。这便是文言小说套印评点本《艳异编》《虞初志》与五种“戏曲前附小说”套印评点本共时相生的文学生态。

若细绎之,戏曲、小说的这种“共时相生”程度是超乎想象的,这点可以经由评点这一媒介显现出来。师俭堂本《绣襦记》卷上叶三十二、套印本《绣襦记》卷三叶三记叙郑生听闻李娃竹林祈嗣的提议时感德不尽,均有眉批曰:“不消感德,已堕(其)术中矣。”墨印四十卷本《艳异编》卷二十九《李娃传》叶十的相应情节“生如其言”处,亦有眉批“堕其术中矣”。戏曲及其本事小说对同一故事情节的评点,不仅观念上暗通款曲,就连字句都如出一辙。《绣襦记》第二十八出题名“教唱莲花”,李评本《绣襦记》该出末尾有总评曰“此等事业,也从风流中得来”,此评又见于套印本《虞初志》中《李娃传》“持一破瓯,巡于闾里”句的眉端,标为“李卓吾评”,而套印本《绣襦记》在此出题名下“丑上”朱色方框底部的朱批,也与这条评语相近(见图8)。类似情况还见于《绣襦记》第三十三出。李评本《绣襦记》卷下叶三十三有总评曰:“今世内人,下者恣淫荒之习,上者操盐米之微,有劝郎读书者几人?但闻有劝不读书者耳。”套印本《虞初志》卷四叶三十九在李娃督促荥阳生读书处有眉批曰:“李卓吾评:人家内子,下者恣淫荒之习,上者操盐米之微,有劝郎读书者几人?但闻有劝不读书者耳。”二者亦几乎相同。如果对本段涉及的几组立场、词句高度重合的评语略作梳理,那么第一组“堕术”之评是戏曲评点借鉴了小说评点(师俭堂本《绣襦记》借鉴了墨印四十卷本《艳异编》),后两组“事业”“内人”之评是小说评点袭用了戏曲评点(套印本《虞初志》继承了李评本《绣襦记》)。评点文字的融通互鉴,也是小说和戏曲跨文体循环转化的一种表现。

图8 李评本《绣襦记》出末评(左)、套印本《虞初志》眉批(中)、套印本《绣襦记》框下朱批(右)

有趣的是,在这五种“戏曲前附小说”套印评点本的小说部分,《汧国传》《会真记》《虬髯客传》《无双传》四种对应于套印本《虞初志》中缀有“李卓吾评”眉批的全部篇目,《枕中记》在套印本《虞初志》中对应于缀有“臧晋叔评”的篇目。套印本《虞初志》汇聚了署名“袁石公”“屠赤水”“汤若士”“钟瑞先”“邹臣虎”“李卓吾”“臧晋叔”七位名士的评语。其中署名袁、屠的评语最多,署名李、臧的较少。然而“戏曲前附小说”套印评点本中的小说部分,均与套印本《虞初志》里罕见身影的李、臧二公评点相对应,这绝不是巧合。再联系李、臧二公在戏曲评点本出版领域极具影响力的事实(尽管“李评本”多为托名),这一现象背后蕴藏的戏曲小说之关联就呼之欲出了。再进一步看,套印本《虞初志》中包含李评的小说共有五种,除上述四种,尚有《柳氏传》;包含臧评的小说,除了《枕中记》,尚有《南柯记》和《霍小玉传》,而《柳氏传》《南柯记》《霍小玉传》三篇小说,皆有著名的衍生戏曲作品《玉合记》《南柯记》《紫钗记》。至此,结合已掌握的晚明诸种小说戏曲合刊本,以下适度推测更多同时期小说戏曲套印本所处的书籍生产结构。其中,加中括号【】者表示未见此书,仅为推测;以“+”号并列同时对下一环节造成影响的两种书;序号1、2、3表示生产路径的不同分支。

(一)师俭堂本《鼎镌陈眉公先生批评绣襦记》前附《汧国传》→《李卓吾先生批评绣襦记》前附《李娃传》→套印本《虞初志》卷四《李娃传》→套印本《绣襦记》前附《汧国传》

(二)师俭堂本《鼎镌陈眉公先生批评西厢记》前附《会真记》→容与堂本《李卓吾先生批评北西厢记》后附《李卓吾先生批评会真记》→套印本《虞初志》卷五《莺莺传》→套印本《西厢会真传》前附《会真记》

(三)【师俭堂本《鼎镌陈眉公先生批评明珠记》前附《无双传》】→【《李卓吾先生批评明珠记》前附《无双传》】→1.套印本《虞初志》卷四《无双传》;2.墨印四十卷本《艳异编》卷二三《无双传》→闵氏套印十二卷本《艳异编》卷十《无双传》→凌氏套印本《明珠记》前附《无双传》

(四)【师俭堂本《鼎镌陈眉公先生批评红拂记》前附《虬髯客传》】→【《李卓吾先生批评红拂记》前附《虬髯客传》】→1.套印本《虞初志》卷一《虬髯客传》;2.墨印四十卷本《艳异编》卷二三《虬髯客传》→闵氏套印十二卷本《艳异编》卷九《虬髯客传》;3.凌氏套印本《红拂记》前附《虬髯客传》

(五)《柳浪馆批评玉茗堂邯郸梦记》→臧懋循改订批评墨刻本《玉茗新词四种·邯郸梦记》+套印本《虞初志》卷三《枕中记》→闵氏套印本《邯郸梦》前附《枕中记》

(六)《柳浪馆批评玉茗堂紫钗记》→臧懋循改订批评墨刻本《玉茗新词四种·紫钗记》+套印本《虞初志》卷五《霍小玉传》→【套印本《紫钗记》前附《霍小玉传》】

(七)《柳浪馆批评玉茗堂南柯记》→臧懋循改订批评墨刻本《玉茗新词四种·南柯记》+套印本《虞初志》卷三《南柯记》→【套印本《南柯记》前附《南柯记》】

(八)【师俭堂本《鼎镌陈眉公先生批评玉合记》前附《柳氏传》】→【《李卓吾先生批评玉合记》前附《柳氏传》】→套印本《虞初志》卷五《柳氏传》→【套印本《玉合记》前附《柳氏传》】

既然“戏曲前附小说”套印评点本处在晚明小说戏曲批评的宏大网络之中,上述套印本自然可以作为不同印本评语间交叉互证的媒介,协助判定评语的真伪。以“李卓吾”评点为例,前引李评本《绣襦记》与《虞初志》中《李娃传》关于“事业”“内人”的两处评语相同,说明这两处“李卓吾评”出自同一来源,当然,也未必可以证实为李氏所评;也有同署李评但内容完全不同的,如前述《虞初志》中署名李评的“大贞似奸”,与师俭堂本《会真记》眉批、容与堂本《会真记》篇末总批相同,而师俭堂本自称“陈继儒评本”,这就说明“李卓吾”“陈继儒”大概率都是伪托的。师俭堂本《会真记》叶五在《会真诗》三十韵处有一眉批“诗如文,文如人,人又如诗如文。大奇!大奇”,与容与堂本《会真记》眉批、套印本《虞初志》中署名“李卓吾评”的眉批相同,但在《三先生合评元本北西厢》前附《合评会真记》篇末再次出现时,却署为“汤若士总评”,同一评语在不同文本里分署陈、李、汤三氏,均为彼时名人,当都出于伪托。

套印本《虞初志》中署为其他名家的评语也有类似情况。一部分署名“汤若士评”的批语,确实出自题为“玉茗堂”批评的《艳异编》。以《虬髯客传》为例,套印本《虞初志》的“汤若士评”能够与墨印四十卷本和套印十二卷本《艳异编》的眉批对应上。又如《李娃传》,套印本《虞初志》中缀于其篇末眉端、性质实为总批的“汤若士评”,与墨印四十卷本《艳异编》的文末评相同。这部分批语在互证关系中呈现出一致性,尽管《艳异编》所署“玉茗堂”评语也很可能出于托名。

另一部分同样在套印本《虞初志》中署名“汤若士评”的眉批,却跟那些出自与汤若士毫无关联的文献的评语完全一致,这就非常可疑了。按照逻辑,至少必有一假。《李娃传》中描述李娃神态的“明眸皓腕,举步艳异”句,托名陈继儒评的师俭堂本和未署名的套印本《汧国传》眉批均为“丽人图”三字。套印本《绣襦记》将此神态描摹敷演为郑元和的内心活动“我欲见又含羞,进前还退后”,眉批曰:“画出动人模样。”而这句眉批也是套印本《虞初志》对“明眸皓腕,举步艳异”句的评论,在套印本《虞初志》中署“汤若士评”。就凭这两组关联度极高的眉批,所谓的“陈眉公”“汤若士”署名便均无着落。再看套印本《会真记》叶十一篇末评语,这段文字在套印本《虞初志》卷五叶十一显示为两个部分:一是署为“钟瑞先评”的眉批,一是无署名的篇末评,由此可见套印本《虞初志》里的“钟瑞先”也很可能是伪托。再变换角度来看,套印本《虞初志》中《李娃传》《莺莺传》眉端署名“屠赤水”“袁石公”之评也大概率是伪托的,因为二人对李娃、莺莺的批评立场完全一致,而如前所述,对二位女子的评价是两篇小说的核心争议点,要想在两个作品上都做到观点的不谋而合,绝非易事。因此,若将不同套印本的评语进行交叉印证,既能说明小说戏曲批评的互鉴关系,亦可显现判断评语托名与否的文本线索。

五、结语

套印本是一种利用新兴印刷技术,使同一文本中不同性质的内容在形式上实现分化的印本形态。在写本时代,敦煌遗书即有朱墨分书情形;在印本早期阶段,也曾出现以阴刻阳刻对应朱笔墨笔的做法。比起阴、阳刻之分,套印技术能够赋予印本更直观、更美观的视觉效果。套印技术施加在小说戏曲的正文及批评之上,相当于是用对待文史经典的方式对待小说戏曲文本,提高了这些作品的待遇。由于套印是逐次叠加印刷,对正文和评点的审查次数也随之增加;套印对版面位置核准精度的极高要求,又推动了评点与正文对应关系的校正。于是,文本经过校订,评点经过择取,版面经过核对,如是种种,皆可提高戏曲小说套印本的质量,客观上推动这部分作品的经典化。

晚明套印技术结合正逢其时的评点风尚,使套印本与评点本互相成就,二者价值合而为一。正如套印本《虞初志》凌性德序文所云:“是刊也,非刊《虞初》也,刊其(引者按:指袁石公)所以鉴识《虞初》者耳。”对套印本的价值重估,也必须注意到它兼为评点本的双重身份。双重身份引发了物质和商业维度的双重价值,一方面,这批套印本是“物质”的小说评点史的具象载体,评点使套印技术的诸多优势得以显化:比如,更丰富的印刷颜色的介入与更细致的眉批性质的辨别,进一步区分了“批订”与“批评”;套印重视评语在版面上的布局,修正了正文与眉批的错位等问题;发展出丰富的圈点符号,便于确认评点与正文的对应关系等等。另一方面,这批套印本作为重要介质,能够佐证晚明小说戏曲跨文体循环转化,体现小说戏曲批评的融通互鉴关系,提供判定评语署名真伪的文本线索,这与小说经典化有关,也与小说商业化有关。套印本诞生于晚明富庶的江南地区,依托湖州望族的雄厚实力,又经商贸交易辐射至江南乃至更远的地域,这也是其商业价值的证明。

“戏曲前附小说”套印评点本在晚明书籍生产系统中有牵一发而动全身的地位。除上述通过这批套印本看到的版本关系与生产结构,这批书籍还折射出书坊互动合作的掠影。首先,湖州四大望族相互之间往来频繁。套印本《枕中记》为闵光瑜刊印,其评语与凌性德套印本《虞初志》中的评语完全相同,眉批行款亦均为行6字,显然是版片或书籍交流的产物。闵光瑜套印本《邯郸梦》的参校本之一是臧懋循改订、臧氏雕虫馆刊印的《玉茗新词四种》,闵氏同期还刻有套印本《南柯记》,同样以臧氏刊本为参校本。这两种闵刻套印本上的朱批是新增的,墨批则均源于与臧本的对校。《玉茗新词四种》刊于万历四十六年(1618),三年后闵氏套印本即已付梓,可见闵光瑜拿到臧本后,将之作为戏曲部分的重要校本,与手边现成的套印本小说《枕中记》(出自套印本《虞初志》卷三)合并,很快便推出了《邯郸梦》前附《枕中记》这一“戏曲前附小说”套印评点本。其刊刻方式与另外四种“戏曲前附小说”套印评点本均不相同,这也解释了为何在表1中,此书的版本特征显得尤为不同。在湖州四大望族书坊的密切联动之外,师俭堂本出于建阳,容与堂本出于杭州,二者均影响了湖州套印本,又可见出晚明跨地域书坊的深度交流。

综上所述,从戏曲小说的评点和出版实践、套印本和评点本的双重身份来看,晚明套印本价值被远远低估了。以“戏曲前附小说”套印评点本为中心,晚明诸多戏曲小说套印本在美观程度、校订质量、评点革新、批评立场取舍等方面,诠释了印刷技术与文学文本、物质文明与精神文明的辩证关系,这是套印本的内在价值。作为晚明书籍生产、批评、刊印、流通、互动的综合载体,作为晚明戏曲小说跨文体转化的物质中枢,套印本承载了评语真伪、评本属性、作品经典化、书坊合作关系等种种史实,这是套印本的外在价值。两个维度合流,构成了重估晚明套印本价值的扃钥。

本文修订过程中吸收了《文献》匿名评审专家的宝贵意见,又承人民文学出版社董岑仕副编审细致指点,谨致谢忱!

【作者简介】林莹,同济大学人文学院助理教授。研究方向:古代小说、域外汉学、数字人文。

本文发表于《文献》2025年第3期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|