内容摘要

袁枚《随园诗话》在清代诗学史上有着极其重要的地位,因此稿本《诗话》的重新发现与影印出版也备受学界关注。结合笔迹比对与文本分析,可以推断存世的稿本《诗话》包含了袁枚亲笔手稿、其他写手誊抄稿以及袁枚亲笔修订稿等多种写本样态,阶段性编写于乾隆四十三年至四十六年间(1778—1781),因而能够反映《诗话》的早期创作面貌。其文本与刊刻行世的定本《诗话》存在大量不同,定本不仅对原稿的部分观点、事实进行了调整或修正,还有意识地提升了文本的可读性与表现力,以满足更广泛的阅读需求。审视《诗话》从稿本到刻本的种种细节变化,不仅有助于袁枚研究的进一步深入,也有助于探讨过程性文本在文学文献研究中的重要作用。

关键词:袁枚 《随园诗话》 稿本 过程性 文本变化

袁枚《随园诗话》正编十六卷、补遗十卷,是清代影响极其深远的一部诗学著作,研究成果亦极为丰硕。总体上看,早期研究多侧重于对“性灵说”的概括与阐释,近年来则逐渐转向对“诗话”这一文体作整体性与多角度的思考。比较有代表性的先行研究,如张寅彭、蒋寅、王标、刘奕等学者的论著,分别从体例意识、创作模式以及社交功能等角度,对《随园诗话》作了较为全面而深入的解读。不过这些讨论所依据的文献,基本上都是《随园诗话》正式刊刻以后的成熟定本(以下简称“刻本《诗话》”),因此更多关注的是此书最终呈现的文本面貌,而忽视其背后可能存在的文本与创作心态的变化过程。

事实上,《随园诗话》尚有部分稿本存世(以下简称“稿本《诗话》”)。关于此稿本,潘荣生曾略作介绍,但因其所见实为原稿之抄本复制件,且原稿当时下落不明,因此无法作进一步研究。直至2023年浙江古籍出版社觅得原稿踪迹并将之全彩影印,学界才得以全面了解其真实面貌。基于此,笔者将首先厘清稿本《诗话》的真伪、编纂时间、抄录形式等基本情况,还原稿本编纂中的若干过程性细节;随后则尝试从稿本与刻本的文本比较入手,对《诗话》创作中的文本变化及其背后所隐含的作者创作意识的变化,作更深入的理解和分析。

一、真伪之辨:稿本《诗话》的发现与鉴定

稿本《诗话》现藏天津图书馆(索书号:S2898),不分卷,分为两册装订。浙江古籍出版社影印时将之重新合并为一册。据影印本可知,原稿曾被修补并改金镶玉装,连封面、题跋等共计101叶,其中正文97叶,包含条目295条。其原封面为褐色,左题“袁子才先生旧稿本”,右上题“窥见一斑”,钤“诗中画”白文方印、“金粟如来”朱文方印;右下题“储杏坊珍藏”,钤“储赐锦印”白文方印、“杏坊”朱文方印。又封面右下及第二册首叶右下均有天津图书馆藏书印。此外,正文首、末叶均钤有“泰州新华书店古籍部审定善本”朱文随形印,可知曾归江苏省泰州市新华书店。该书店在上世纪六、七十年代曾将包括此稿本《诗话》在内的一批古籍善本予以誊抄,并将抄本再行影印复制,公开传播,此即潘荣生所见之本。经与稿本校勘,知此抄本不仅行款不侔,文字也有讹误之处。如第288条涉及《红楼梦》的条目,稿本与刻本均作“文观园”,抄本却径作“大观园”,当属臆改。

又,稿本正文卷前扉叶有署款为“壬午(笔者按:光绪八年,1882)十一月朔日小坊氏亲笔,书于邗上之馆舍”的墨笔题跋,中叙得书缘由云:

道光廿七年,予随先君馆金陵,偶游随园,尔时园已荒废,行至小阁东隅,见故纸堆积。先君素惜字,命予检拾。细阅之,乃先生所刊行世诗之亲笔稿也,其字古雅腴润,涉笔成趣。先君如获至宝,因依刻本分颠末,汇订一本,除底面九十八页,珍藏之。

据此可知,在外封题字的储杏坊(或名赐锦)当即此“小坊氏”之父,二人于道光二十七年(1847)在随园“捡拾”得此书。

又全书最后有一副叶,所用纸张与修补之纸同。上贴签条两张,有墨笔书写的佚名跋、张绍石跋各一通。其中佚名跋书写潦草,间有涂抹痕迹,且此签条末端已磨损残缺,今据泰州新华书店抄本补足,并以[]标出。其文云:

随园先生诗名满天下,而墨迹绝少。是卷为储君筱芳随其尊人游[随园]所(检)。予在邗交筱芳久,出以见示。虽干墨秃颖,随意成字,而古[雅腴润],具见精神福泽。想见银烛珠帘,名姬侍侧,此老朱颜鹤发,[怡然握]管时也。予与先生字偶同,凡百不逮,展玩之下,爱与慕俱。虽相[距百年],殆亦人间罕觏已。吉光片羽,愿与士林共宝之。

据此,则“小坊氏”当名储筱芳,久居扬州。其后另纸书张绍石跋云:

各名人墨迹底稿甚多,余尽得窥览,惟子才先生真笔实属罕见。癸未冬,储小翁先生以《随园诗话》亲笔改本视余。余借以置之案头,捧读月余,竟难歇手。非独诗佳,即书法亦甚秀美。此诚传家之宝也。光绪甲申仲春张绍石跋。

下钤“彭城山家”白文长方印。此处的癸未、甲申,分别指光绪九年、十年,即小坊氏作跋后不久。从佚名跋遭磨损的情况看,两跋原来应该是夹在书中,修补重装时才予以粘贴。

上述三篇题跋所述基本一致,即描述储氏父子无意偶得并收藏此稿本《诗话》的经过,然而内容却不无疑点。首先,扉叶“小坊氏”题跋称“乃先生所刊行世诗之亲笔稿也”,并“依刻本分颠末,汇订一本”。“诗”与“诗话”显然不是一个概念,但尚可理解为无意漏字;而“依刻本分颠末”则无从谈起。根据稿本《诗话》条目来看,其编排基本自然接续,但次序、文本均与刻本《诗话》大相径庭,显然并非“依刻本”编次。其次,三位题跋者均名不见经传,也无从查考来历;且三条题跋的书写、粘贴都非常潦草随意,与跋中“珍藏”“传家之宝”等语颇不相称。最后,三篇题跋集中出现在光绪八年至十年间,距离跋中所说的发现时间即道光二十七年已三十余年,略显突兀。以上种种,都令人疑心所谓“小坊氏”很可能只是一位书坊主,叙述“捡拾”经历并请人仓促题跋,都是为了增加稿本《诗话》的可信度,以便在兜售此书时获得善价。

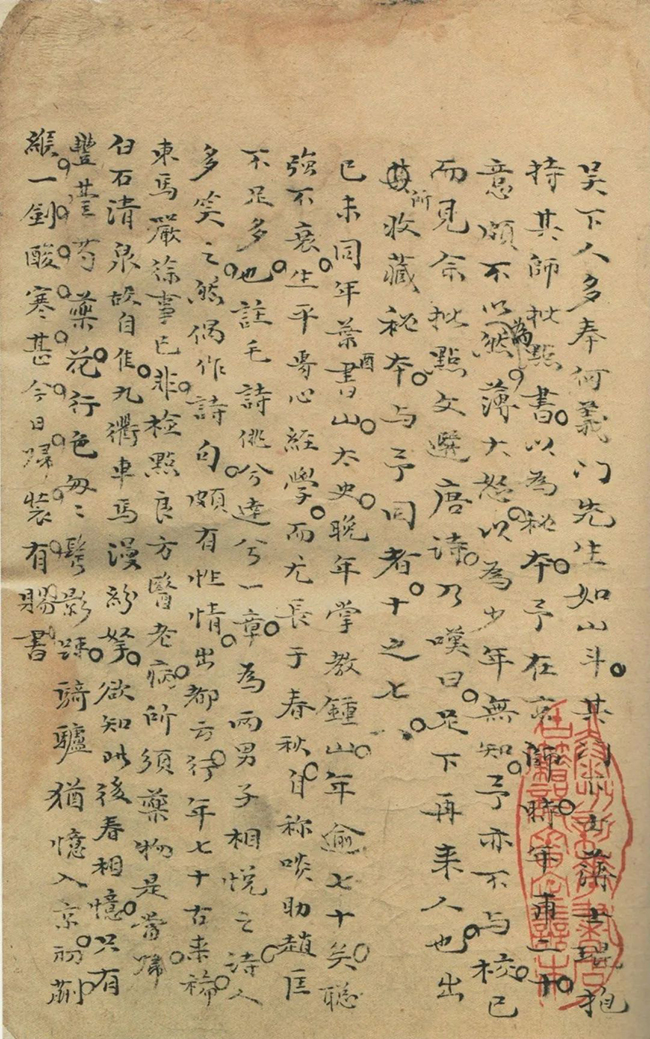

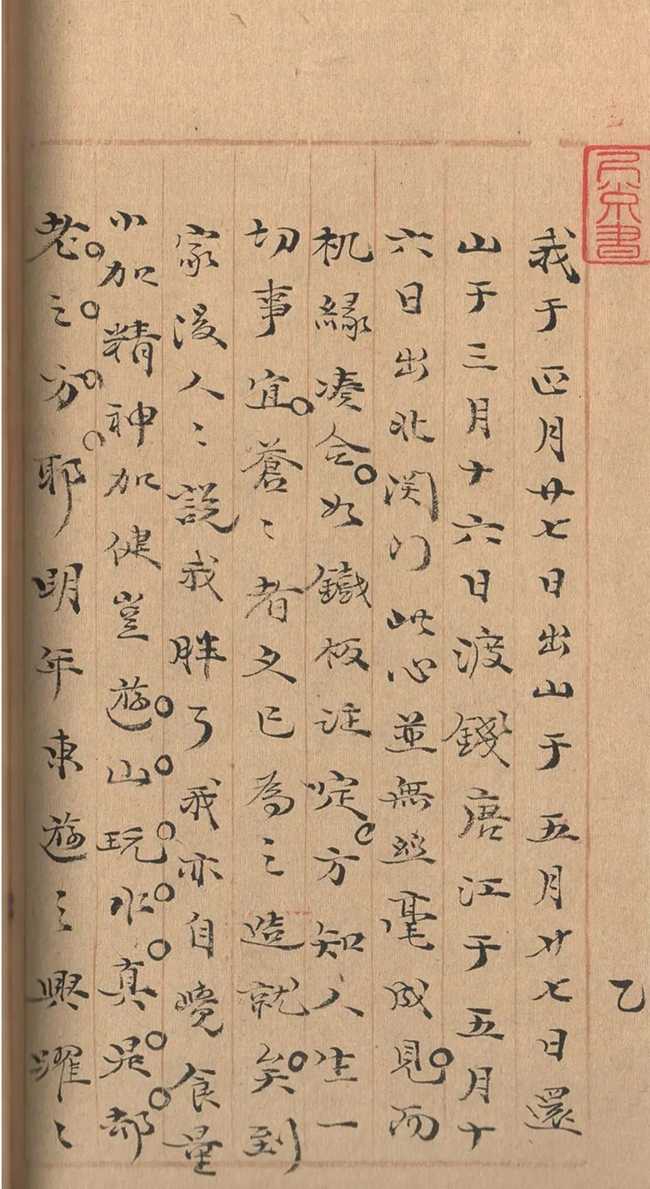

尽管题跋不无可疑之处,稿本《诗话》的正文却令人振奋。正文共97叶,无栏格,以墨笔楷书写就,可以分辨出至少三种不同的字迹。行款不一,每半叶约十行至十四行,每行字数亦不等。又字行间到处可见增补、涂改之迹,并有墨笔、朱笔圈点。天头除增补文字外,亦偶见校勘、批注之内容。三种书写笔迹中,有一种小楷笔致古朴(见图1),风格独特。经与袁枚其他手迹(见图2)对比,知为袁枚亲笔。

图1 稿本《随园诗话》首叶

图2 国家图书馆藏袁枚致袁树家书

袁枚自称幼不习书,书法不佳。其《与尹相国论书》云:“即如枚之不肖,幼不习书,每一执笔,如书生骑马,左支右吾,岌岌乎时防坠地。”故留下的亲笔并不多,主要是一些手札,如国家图书馆藏袁枚致袁树家书十五通,俱属亲笔。又袁枚晚年曾作《余幼不习书每有著作倩人作代海内所知也不料年登八十眼昏手战而来索亲笔者如云我知其意戏吟一绝》云:“诗人八十本来希,挥翰朝朝墨染衣。越是涂鸦人越要,怕他来岁此鸦飞。”可知虽不轻易下笔,而求书之人亦络绎不绝。事实上,其字古朴秀逸,颇为后人所称赏。《国朝书人辑略》引张祥河《关陇舆中偶忆编》云:“随园老人不以书名,而船山太史盛称其书,以为雅淡如幽花,秀逸如美士,一点着纸,便有风趣,其妙盖在神骨间。尝为太史写诗一册。”

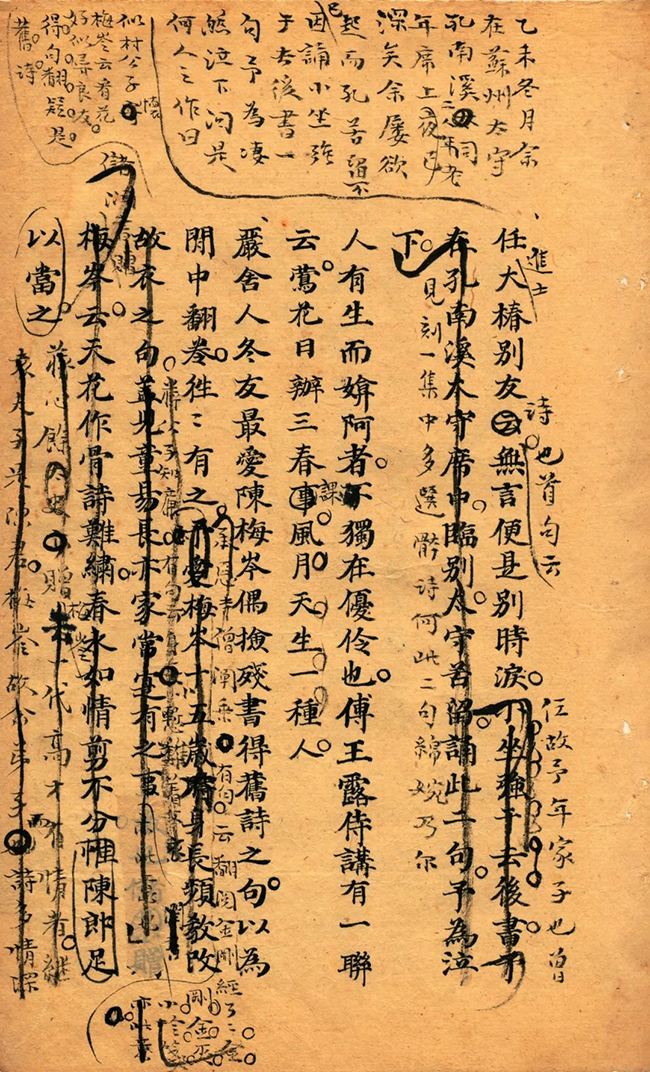

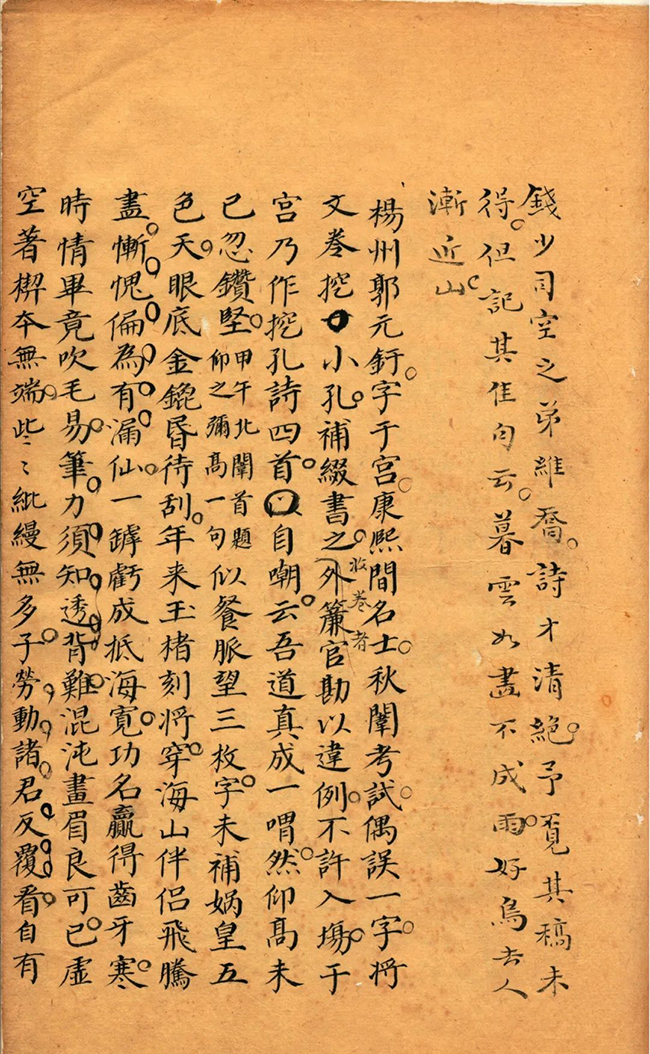

稿本《诗话》正文中,大概有三分之一的内容为袁枚亲笔。其余文字,则主要由两种笔迹抄写:一种略呈扁方,有欧体意味(书手甲,见图3);另一种字形略长,书体介于颜、柳之间(书手乙,见图4)。三种笔迹常常交替混杂出现,且即便是书手甲、乙抄写的部分,其字行之间及天头位置,也会时不时插入一些增补、修订的内容,亦基本为袁枚亲笔。也就是说,稿本《诗话》是一部包含了袁枚亲笔手稿、其他写手誊抄稿以及袁枚亲笔修订稿等多种写本样态,能够反映《诗话》早期创作面貌的重要文献。且就笔者浅见所及,这应该也是已知保存袁枚手迹数量最多的一部稿本。

图3 书手甲及袁枚修改笔迹

图4 书手乙笔迹

值得注意的是,这并不是完整的《诗话》稿本。首先就其295条的数量而言,相比于刻本《诗话》正编十六卷补遗十卷共计2093条的总量,只占15%左右的比例。不过结合其书写形式与编撰时间等信息来看(详见下文),与其将之视为一部残本,倒不如说这是一部早期的阶段性手稿更为准确。但不可否认的是,缺叶现象仍然存在。最明显的例子是,稿本《诗话》第150条最末文字作“乾隆丙寅(笔者按:原作“丁巳”,墨笔圈改)”,但翻到下一叶则不仅笔迹不同,内容亦无法衔接,可知其中必有缺叶。且因其编次与刻本不同,故无从推测缺叶的数量与相应内容。至于首叶之前、末叶之后是否还有缺失的书叶,更是无从得知。这使得我们在根据稿本《诗话》作一些论证与判断的时候,必须考虑更多的可能性,需要谨慎对待。但即便如此,稿本《诗话》作为《诗话》创作早期阶段的过程性实物,保留了大量袁枚的思维与创作痕迹,可谓弥足珍贵。通过这些痕迹,不仅能够追寻《诗话》成书之过程细节,还能生动再现袁枚在《诗话》之编纂体例、内容表述、刻画方式等各个层面上所作的探索与努力,对进一步探究这部在清代影响深远的重要诗话著作,乃至袁枚本人,都有重要的意义。

二、过程性视角:稿本《诗话》的编撰时间与抄录形式

在明确了稿本《诗话》的基本形态后,有必要对其编撰、抄录的时间以及具体的过程、形式等问题作进一步的讨论。

首先是编撰、抄录的时间。据此前学者考订,《诗话》正编十六卷的成书时间是在乾隆五十二年至五十三年(1787—1788),而随园家刻本首次付梓则是在乾隆五十四年至五十五年(1789—1790)。随后袁枚又陆续完成了《补遗》十卷的编撰,并以随编随刊的方式出版。但对于《诗话》到底是从何时开始撰写,则众说纷纭,未成定论。刘奕曾根据《诗话》中追忆往事时的一些表述,如“今已××年矣”之类,来推算相关条目的撰写时间,或可借鉴之。在稿本《诗话》中,也能发现一些类似的表述,并据此落实该条目之撰写时间。其中可考最早的一条为第200条,内容如下:

广西巡抚金震方先生,予博学鸿词举主也,有诗集数卷。殁后,其家式微,无从编辑。仅记其《答幕友祝寿》云:“浮生虚逐黄云度,高士群歌白雪来。”《题八桂堂》云:“尽日天香生画戟,有时鹤舞到匡床。”皆余二十一岁在署中所见之句也。想见抚粤九年,政简刑清光景。今四十二年矣。知己之感,终身诵之。

按,袁枚受广西巡抚荐举博学鸿词事在乾隆元年(1736),“今四十二年矣”,则其撰稿时间当为乾隆四十三年。这与学界对刻本《诗话》全文进行考察以后的结论一致,即目前可考最早的条目都创作于乾隆四十三年左右。对袁枚来说,这也是一个特殊的年份。此年二月,母亲章氏去世,袁枚守孝家居,故有较多空闲时间。此外,他的诗文集已于乾隆四十年前后刊刻行世,故考虑着手新编一部诗话,也完全在情理之中。

至于稿本《诗话》可考时间最晚的条目,则大概写于乾隆四十六年或稍后。其中第43、57条均直接出现“辛丑”字样,而第35、114条所记事则都发生在乾隆四十六年。例如第43条记“辛丑秋”吴玉墀入山见访事,第114条记乾隆四十六年初堂弟袁树赴广东出任肇庆知府事等。最值得注意的是第57条,记江宁涂晓事云:

江宁武孝廉涂晓,字爽亭。以小儿医,擅名一时。年九十二,犹出门视疾。居百岁坊,交好者祝其将应地名。或赠一联云:“造物与闲还与健,乡人知老不知年。”

按,此条正文并未出现纪年,“辛丑”出现在天头处,袁枚亲笔补充云:

辛丑(卒)〔九〕□(刻本作“月”),以书来诀别。一切身后事,亲自检校。亦□人也(刻本无此句)。予□(刻本作“挽”)联云:“过□□(刻本作“九秩”)以考终,从古名医都登上寿;痛三号而未已,伤吾老友更失□□(刻本作“诗人”)。”

据此推测,袁枚撰写正文时,涂晓尚健在。后得其诀别书,旋又获知亡讯,故于天头增补了相关信息。从赠送挽联这一点看,袁枚获知亡讯的时间不会太晚,因此“辛丑”云云很可能是涂晓去世后不久所增补的内容。这也说明稿本《诗话》处于不断编纂修订状态之中。而稿本《诗话》条目止于乾隆四十六年,很可能也与袁枚是年服阙有关。袁枚从乾隆四十七年开始遍游名山,四十九年甚至远至两广,闲居随园的时间不多,故无暇整理书稿。同理,或可大胆推测《诗话》正编的另一个集中编撰阶段,可能是在乾隆五十年至五十二年(1785—1787)之间,亦即袁枚粤游归家后的另一个闲居阶段。

其次,则是稿本《诗话》编撰、抄录的过程与形式。前文提到稿本出现三种笔迹交替混杂的现象,这说明《诗话》的编写还处于草撰的阶段,且呈现出长时间累积创作的特征。而其创作的过程,除了袁枚本人亲撰外,应该还存在书手过录原稿,以及袁枚口述、书手笔录等情况。例如第217条,书手甲在抄录钱孟钿诗时,误羼入其叔父钱维乔之作,故天头有批注云:“以下皆错。可检原稿中为录入数首可也。”这说明所录诗作当有原稿可据。又第280条录随园张灯众人唱和之作,连篇累牍,洋洋千言,亦当据唱和原稿过录。至于口述的痕迹,则表现在稿本《诗话》中出现了几处音近而讹的现象。例如第15条中,书手甲将“车静研”误写作“车静年”;第20条将“满庭”误写作“满亭”,“亭”字旁有圈改;第21条将“转惆怅”误写作“最惆怅”。又如书手乙抄录的第228条,在提及“同征友万光泰诗学甚深”之后,又云“范精于五七古”,明显是将“万”误写作了“范”。上述讹误都系音误,且大都与方言有关。袁枚自幼生长杭州,即使在南京生活多年,日常与家人所用当仍以杭语为主。刻本《诗话》卷十二有“闻邻舟有客说鬼,口杭音”云云,亦可见袁枚对杭州话的熟悉。而在杭州话中,“研”“年”、“亭”“庭”、“范”“万”发音完全一样,“转”“最”也极相似,因此这很可能是书手误听所导致的。这是一个很值得注意的现象。我们在研究写本特别是抄本时,通常默认是一个从文本到文本的过程,但上述情况却提示了从声音到文本的可能性。这几条发生音误的条目,大多夹杂出现在袁枚亲笔之中,说明并非长时间、大篇幅的誊录,而带有一些临时起意的即时性。换句话说,这些很可能是袁枚即兴构思并口授书手当场记录的。事实上,袁枚的志怪小说集《子不语》就存在邀请朋友谈论鬼怪并当场记录的情况,同样体现了从口头到文字的成书方式。

至于两位书手的身份,应该与袁枚较为亲近,至少是常居随园者,才可能随时记录。袁枚晚年并未雇佣记室,但很多晚辈都曾代事笔砚,如嗣子袁通、甥孙陆应宿等,只是都年纪较小,不可能在乾隆四十三年至四十六年间参与《诗话》的抄录工作。符合此时间段的,目前可知有外甥女鹏姑(四妹袁杼之女)。鹏姑乾隆三十三年即随母投奔袁枚,旋寄为养女,直到乾隆四十六年出嫁才离开随园。袁枚在《送史婿偕鹏姑还溧阳》诗中云其“字学卫夫人,挥毫作撇勾”,可知有书法基础。又云:“脂粉放妆台,缥缃堆两头。我欲考奇字,命渠字书求。我欲闻异闻,唤渠《齐谐》搜。征典代祭獭,分韵替拈阄。公然女记室,风雅冠士流。”所谓“公然女记室”,可知其曾代掌文字工作。又《到溧阳看鹏姑再宿红泉书屋作》其五云:“鹏姑才似女相如,健妇持家绰有余。记否当年灯火夜,替爷数典替抄书。”则明确提到鹏姑曾为袁枚作抄录工作。今检稿本,其中书手甲所抄文字数量远远超过书手乙(后者所录仅二十余条),且字迹工整娟秀,疑即鹏姑所书。如果此说确切,则稿本《诗话》无疑还是一部女性参与编写的重要书籍实物。

三、增删、调整与修订:《诗话》文本变化的三个层面

上文已知袁枚最迟在乾隆四十三年就已经开始着手编撰《诗话》,而现存的稿本《诗话》是袁枚编撰至乾隆四十六年的阶段性手稿。其编纂的方式,主要是亲撰、口述以及过录原稿。以下就所见295则条目做文本分析,相信也能在一定程度上了解《诗话》的创作过程。

就文本的生成过程而言,早期文本与晚期定本之间一定会存在变化,但变化的程度与随之所产生的文本张力却因人而异。对于袁枚这样一位重视个人表达、同时也积极争夺诗坛话语权的文人而言,其著述的文本变化更值得关注。通过对校《诗话》的稿本与刻本,可知其文本变化主要体现在以下三个层面:

第一,条目的增删。稿本《诗话》正文条目共295条,其中241条收入刻本《诗话》,54条则未见于刻本,说明有超过六分之一的条目最终被袁枚舍弃。从所删条目内容看,部分是与《诗话》体例不符,或收入他书者。如稿本第280条所录随园张灯诸诗,后俱见于《续同人集》。部分则与所录诗应酬性太强、不甚出彩有关,如稿本第51条所录赠县令诗、祝寿诗等。但也有部分条目,可能是因话题较为敏感,最终没有保留。如稿本第1条云:

吴下人多奉何义门先生如山斗,其门下士薄士琨抱持其师批点书以为秘本。予在京师时,年甫二十,意颇不以为然。薄大怒,以为少年无知,予亦不与校。已而见余批点《文选》、唐诗,乃叹曰:“足下再来人也。”出所收藏秘本,与予同者十之七八。

该条透露出两点信息,此前未见提及:一是袁枚少年时曾对何焯不以为然,二是袁枚在京师时曾批点《文选》、唐诗。对于何焯,袁枚其他诗文中均未见褒贬之语;对于批点之事,袁枚也再未提及。二事袁枚似均有所回避,未详是否即删去之原因。

而更为明显的例子是稿本第40条:

有新进少年,忽据要路,炙手可热。旧时勋贵,意不能平。《题园中桃树》云:“不信小桃春雨足,居然红压满园花。”

“旧时勋贵”指大学士英廉,所引诗系《西郭草堂杂咏十首》其一:“闲门曲径少尘沙,浅草才生绿意斜。报道小桃春雨足,居然红压一园花。”诗作于乾隆三十九年,然所指究为何事,以及“新进少年”又指何人,均未详。但袁枚删去此条的避忌之意,却十分明显。

第二,条目次序的调整。稿本《诗话》本身并未分卷,且各条目也未按照写作时间先后排列。如第35、43、57、114条写于乾隆四十六年,而第200条却写于乾隆四十三年。不过考虑到第200条系另起一叶书写,因此也不能排除系随手装订或者后来改装的可能。但可以肯定的是,即使在稿本中前后叶内容联属的条目,到了刻本中也被分入不同的卷次,且次序也被打乱。如第200条经修订后,被收入刻本《诗话》卷一;第35、43、57、114条则分散见于卷二、卷七、卷十。经校勘知,稿本《诗话》条目最多见于刻本卷七(60条),其次是卷九(33条)、卷十(32条)、卷八(29条),再其次是卷三(22条)、卷五(22条)、卷二(17条)、卷十三(17条)。余则散见于正编其他各卷,且都只有零星几条(包括卷一3条、卷四5条、卷六4条、卷十一3条、卷十二4条、卷十四4条、卷十五1条,卷十六未见)。其中被编入刻本卷七至十的占了绝大多数,但也并未按时间先后来编排。

至于时间层次以外的调整逻辑,由于未见稿本全帙,因此也无法作出更全面的分析。但有两点仍然值得注意:首先,稿本中有部分条目被安排在刻本的靠前各卷尤其是卷一、卷二中,其内容往往呈现出一些共同特点。例如被编入卷一的第200、228条,内容都与早年重大事件(赴选博学鸿词)有关;而被提至卷二的,则多与诗论相关,如评论王士禛与方苞的第153条。其次,《诗话》正编十六卷系定稿后整体刊出,而《补遗》十卷则为随编随刊,后者存在天然的时间层次,故两者之编排与内容逻辑也当有所不同,应该区别对待。

第三,条目内容的修订。在收入刻本的241条中,仅有7条一字未改,其余234条都经过或多或少的文字修订。修订的方式,有于原文径作圈改者,有加墨于天头处者,亦有覆纸重写者,不一而足;而就内容看,改动的幅度还是比较大的。对此,潘荣生已有一些总结,认为主要包括一般词语、条目主角、条目结构、论诗结语的修改,以及论点的增删、诗例的调换等。这样分类较为细致,但难免失之琐碎。本文则尝试从作者与阅读者的视角入手,将这些文本变化大致归为两类:一类为作者导向,即主要为作者本人服务,反映作者对某些观点或事实的调整与修正;另一类则为阅读者导向,即侧重于增强文本的故事性与可读性,并在语言表达、修辞刻画等文本表现层面作出努力,以满足阅读者的期待。以下将分别论述之。

四、隐含的意图:不动声色的推敲与修改

首先看作者导向的修订。《诗话》作为一部诗学论著,自然是袁枚表达诗学主张的重要阵地。从稿本到刻本,就诗学观点与基本事实而言,并没有特别重大的调整,只是作了一些局部的修订。但即便是微小的文本变化,有时也会经历一番推敲与斟酌。细细寻味之下,便能体会到其背后所隐含的作者意图与态度的改变。例如刻本卷二有论及王士禛与方苞的条目,常为后人引用:

本朝古文之有方望溪,犹诗之有阮亭,俱为一代正宗,而才力自薄。近人尊之者,诗文必弱;诋之者,诗文必粗。所谓佞佛者愚,辟佛者迂。

检稿本,此条见第153条,内容与刻本有一些差别:

本朝诗之有阮亭,犹本朝古文之有望溪也,其风格最正,其体段最洁。然过于尊之者,往往薄而弱;过于毁之者,往往乱而粗。所谓佞佛者愚,辟佛者迂。

比较两则条目,其观点虽未发生根本性改变,但刻本的表达明显更为精准到位。反观稿本中所谓“风格最正”“体段最洁”等说法,基本是从正面下笔,即便是“薄而弱”“乱而粗”的批评,也仅仅是针对“尊之者”“毁之者”而发。据此可推测,在乾隆四十六年稿本粗成之际,袁枚对方、王二人的弱点尚未精准把握,因此点不到其最痛处。至“一代正宗”“才力自薄”之说拈出,可谓一针见血,从而也成为袁枚评论方、王成就的标志性观点之一。

值得一提的是,也正是在乾隆四十六年,袁枚写下了一组著名的论诗绝句,即《仿元遗山论诗》三十八首,其中第一首就是“论王新城”(实际上也兼及方苞),诗云:

不相菲薄不相师,公道持论我最知。一代正宗才力薄,望溪文集阮亭诗。

不难发现,所谓“一代正宗才力薄”,正可与刻本诗话中“一代正宗”“才力自薄”的说法相印证。有意思的是,这首诗也存在异文。在刻本《诗话》卷二,也就是前及条目的上一条,袁枚赫然写道:

阮亭先生自是一代名家,惜誉之者既过其实,而毁之者亦损其真。须知先生才本清雅,气少排奡,为王、孟、韦、柳则有余,为李、杜、韩、苏则不足也。余学遗山论诗,一绝云:“清才未合长依傍,雅调如何可诋娸。我奉渔洋如貌执,不相菲薄不相师。”

除了“不相菲薄不相师”这一句,两首诗可谓全然不同。对于这个问题,朱则杰已有关注,并认为两首诗应该是初稿与定稿的关系,且推测袁枚可能是在撰写《诗话》的过程中受到启发,才将此诗加以改写的。如今结合稿本《诗话》,或许可以进一步对这些文字作一个时间上的排序,大致为:稿本《诗话》→绝句初稿→刻本《诗话》→绝句定稿。其中稿本《诗话》最早,而绝句初稿应该完成于乾隆四十六年或稍后(据《小仓山房诗集》系年),但此时只有“不相菲薄不相师”一句。而真正刻入《小仓山房诗集》时(据所见增刻本推测,可能在乾隆五十二年或稍后),又再次修改,即成今之定本。不难发现,从稿本到刻本,从诗话到诗集,袁枚经过了长期反复的推敲与思考,才最终打磨出这一精彩论断。而此论一经拈出,即“少年才俊,多以为然”。即便是袁枚自己,恐怕也非常得意,因此才不顾年序,将此诗排在论吴伟业诗之前。

类似情况还有稿本第261条,亦涉及对王士禛的评论:

严沧浪借禅喻诗,所谓羚羊挂角,香象渡河,有神韵可味,非迹象可寻。此说甚是,然不过诗家一格耳。阮亭奉为至论,冯钝吟笑为谬谈,皆非知诗者。诗不必首首如是,亦不可不有此种。偶读阮亭《池北偶谈》,痛贬元、白,以为未窥盛唐门户,不知元、白之所以独竖一帜者,正为胸中无盛唐故也。然则为此言者,非元、白之未窥盛唐,乃阮亭之未窥元、白耳。世有能集诗之大成者,必辨之。

此条明显是针对王士禛“神韵”说而发,但没有讲透。且后半段岔开去谈王士禛对元、白之态度,也模糊了讨论的焦点,令人不知所论究竟为何。至刻本中,此条被拆分为两条。其中前半段见卷八,集中火力,专论“神韵”仅为诗中之一格;后半段则提至卷三,引桑调元之诗,进一步批评王士禛如明七子一般专学盛唐,实属眼界狭隘。如此调整,无疑能使观点更为明确、论述更为集中透彻,从而对论争对象作出更为精准有效的打击。

而相比早已作古的王士禛,袁枚对同时代诗人态度的前后变化,似更显微妙一些。例如稿本第73条,先云“有才人”作诗力辨七夕牛郎、织女之诬,袁枚认为此乃“痴人说梦,失之腐矣”;又云另一“才人”极褒露筋祠贞女之贞,而痛贬失节之妇,亦“失之陋矣”。二“才人”在稿本中俱未明言姓名。但此条后见刻本卷七,则直接点出前一才人为蒋士铨(字苕生),后一才人为赵翼,并称赵翼“笨与苕生同”。蒋、赵二人与袁枚并称“乾隆三大家”,且三人关系极其微妙。袁枚在稿本中尚属委婉谨慎,在刻本中却不加掩饰地表露贬抑态度,也是饶有意味。与之类似的还有稿本第126条,讨论诗之收放境界,至刻本卷三则于最后突然增加一句云:

余尝规蒋心余云:“子气压九州矣,然能大而不能小,能放而不能敛,能刚而不能柔。”心余折服,曰:“吾今日始得真师。”其虚心如此。

在这段描述中,本与袁枚诗名可相颉颃的蒋士铨,却表现得异常谦虚,不仅欣然接受袁枚的教诲,甚至还尊奉其为“真师”,不免令人惊讶。对比稿本,方知此段文字全为后来所加。至于当时实情究竟如何,今已不得而知。事实上,袁枚晚年在刻本《诗话》中,对友朋辈作此类“有意”的贬低尚多,但在稿本中则总体表现得较为克制。这种变化不仅反映出袁枚自我力量的不断增长,也反映出《诗话》对于袁枚而言,无疑是其争夺诗坛话语权的重要阵地。

五、阅读者的期待:可读性与表现力的提升

在上述蒋士铨的例子中,我们已经嗅到了一丝想象与刻画的意味,这提醒我们应当注意《诗话》在文本修订上的另一类表现,即服务甚至迎合广大读者的阅读趣味,积极提升文本的可读性与表现力。袁枚曾专门讨论过《诗话》如何创作的问题:

自余作《诗话》,而四方以诗来求入者,如云而至。殊不知诗话非选诗也。选则诗之佳者选之而已,诗话必先有话,而后有诗。以诗来者,千人万人,而加话者,惟我一人,搜索枯肠,不太苦耶?

这是在传统“资闲谈”观念的基础上,对“诗话”文体的进一步认知,即认为“话”并非“诗”的附属,其重要性与创造性甚至超过了“诗”。因此,袁枚明确指出写“话”需要“搜索枯肠”,即刻意的构思经营。从稿本到刻本,可以清晰地观察到袁枚对《诗话》文字表达的积极改造,即通过增加故事性、话题性及表现手法的多样性等手段,加强《诗话》的语言表现力,以提高《诗话》文本的可读性。具体而言,主要有以下一些体现:

首先,与小说文体互参,添加带有想象性甚至虚构性的故事情节,使叙述显得曲折生动。诗话本身就有“体兼说部”的传统,而袁枚又曾创作志怪小说《子不语》,因此两种文体甚至文本常常互相渗透。《子不语》中不乏与诗人、诗歌相关的叙述,《诗话》化用甚至照搬《子不语》中故事的情况也不少见。而从稿本到刻本,可以观察到此种渗透的发生过程。比较典型的例子,是《诗话》所录杨潮观夜梦李香君之事。稿本第268条记杨潮观其人其诗云:

杨刺史潮观,字笠湖,与予在长安为总角之交。以运皇木故,再见于白门,垂四十年矣……其《山行遇雨》云:“广厦千万间,不免炎暑热。盖头一把茅,亦避风雨雪。”……《马跑泉》云:“十月冰霜洁,真阳坎内全。任教无底冻,不到有源泉。”

从杨氏字号入手,叙述其与袁枚的交情过从,再录其诗,是一种十分常规的诗话写法。而对比刻本卷八的文字,却发生了不小的变化。袁枚在原引杨诗后加了一句点评云:“所言皆有道气。”紧接着又增加了一段秦淮名妓李香君托梦给杨潮观的故事:

笠湖在中州作宰,乡试分房,梦淡妆女子褰帘私语曰:“桂花香卷子千万留意。”醒而大惊。搜落卷,有“杏花时节桂花香”一卷,盖谢恩科表联,其年移秋试在二月故也。主司是钱东麓司农,见之大喜,遂取中焉。拆卷,乃侯元标,是侯朝宗之孙也。杨悚然笑曰:“入梦求请者,得非李香君乎?”一时传李香君荐卷,以为佳话。

这段故事与原文毫无关联,纯属一段逸闻。袁枚在记述时,巧妙地运用了“道气”“名妓”“托梦”“科举”这些具有一定反差同时又自带话题属性的叙事元素,将故事讲得曲折生动,既丰富了杨潮观的形象,也极大地增添了《诗话》的趣味性与可读性。

有意思的是,这则故事又名“李香君荐卷”,乾隆五十三年已出现在袁枚编纂的定位为“游戏谰言”的志怪小说集《子不语》中,且甫一出版,就因其真实性问题引发当事人杨潮观的强烈抗议。相比忠实的记录,袁枚更倾向于利用合理想象对事件作一些虚构化处理。而这种倾向既出现在《子不语》中,也出现在理应侧重纪实的诗话中。对比小说与诗话的文本,虽然详略有别,但其故事梗概及关键性虚构情节“梦淡妆女子褰帘私语”却是一致的。而同一故事在小说、诗话以及尺牍中被多次讲述,想必也是袁枚敏锐地意识到这个话题的阅读效应,并积极地予以利用的结果。

类似的例子还有稿本第293条,记某公子“貌如美妇人”并有男风之暗示,但叙事颇为简单。收入刻本时,不但将公子之语改成了诗作,还增加了很多细节,敷演出一段有人物、有情节、有始末的情爱故事来。尽管这个故事主角隐晦未明,也没有被收入《子不语》,故无法判断其虚构性,但它确实运用了类似小说的写作手法,并在客观上增加了故事的可读性。后同治间文人朱翊清先是将此事饶有兴味地复述了一遍,旋又义正辞严地评论道:“然此事不知是何趣味,若辈是何肺肠也!”尽管是站在批评的立场上,却也恰恰说明这则故事引起了后世读者的注意。

其次,在写作手法上更注重细节刻画,并强化比喻、拟人、排比、对偶等文学性修辞手法的使用,成功地营造出一种活泼生动、幽默风趣的语言效果。袁枚对文字的刻画一直颇为着意。他曾因极力刻画朝考题中“因风想玉珂”的“想”字,不慎“语涉不庄”,差点落选庶吉士,尹继善为力争曰:“此人肯用心思,必年少有才者。”可谓知己之言。比较稿本与刻本,能明显感受到后者在表现手法上更细腻多样,相应的语言效果也更为出彩。例如稿本第198条记格调派老诗人翁照,只写其敬重老师嵇曾筠,并录诗数句,显得平平无奇。但在刻本卷五中,却增加了两个可读性颇强的细节:一是嵇曾筠非翁照唱和不吟诗,二是翁照有谦癖。后者则是描写的重点:

平生有谦癖,拜起纡迟。年登八十,犹熏衣饰貌,寸髭不留。余初相见,知其多礼,乃先跪叩头,逾时不起。先生愕然,余告人曰:“今日谦过朗夫矣。”

翁照早在乾隆二十年就已去世,因此袁枚的这段描写,并非因新近发生而增,纯是为了加强文字效果而写。而经其改动,翁照的谦谨迂拙,便以一种近似可笑的姿态跃然纸上。事实上,沈德潜曾正面描写翁照的谦虚品质云:“朗夫小心敬慎,虽仆隶下人,不衣冠不见也。事上接下,以诚以礼。”相比袁枚的着意刻画,沈德潜的描述虽然严肃正面,却略显无趣。对读者来说,更容易记住的恐怕还是袁枚笔下那个迂腐可笑的翁照,而非沈德潜笔下那个谦虚敬慎的翁照。

此外,值得注意的还有《诗话》中修辞手法的运用。这一点在稿本中已经初露端倪,在刻本中则被有意识地予以强化。例如稿本第190条:

抱韩、杜以凌人,而粗脚笨手者,谓之权门托足。仿王、孟以矜雅,而半吞半吐者,谓之贫贱骄人。开口言盛唐者,谓之木偶演戏。故意走宋人冷径者,谓之乞儿搬家。好迭韵、次韵,剌剌不休者,谓之村婆闲话。一字一句,自注来历者,谓之骨董开店。

此条全以比喻手法,对清代诸多诗派作了形象而辛辣的嘲讽。收入刻本后,只将“矜雅”改成“矜高”,将“闲话”改作“絮谈”,“开口言盛唐”后增入“及好用古人韵”外,其余均未作改动。而“骨董开店”一语,在稿本中系用纸片贴改,原稿作“门摊杂货场”。可见袁枚在修订时,只是对比喻的精准度作了调整,至于所用手法则一以贯之。今刻本《诗话》中还有大量类似的表述手法,如对考据派“如剃僧发,如拆袜线”的比喻,每为人所津津乐道,也正是得益于上述修辞手法的熟练运用。

袁枚曾不无得意地说:“余刻《诗话》《尺牍》二种,被人翻板,以一时风行,卖者得价故也。”所谓“一时风行,卖者得价”,颇有现在“畅销书”的意味。事实上,就翻版数量与传播范围而言,《诗话》确实无愧“畅销书”之称。而推动作品“畅销”的机制,除了不遗余力的自我营销外,对读者阅读期待的把握与满足同样至关重要。赵益认为明清时期的社会阶层呈现非常复杂的梯形结构,在官僚与平民之间还有一个广大的“中间阶层”,包括生员、商人及其他较富裕的民众,以及有一定文化的低级职业人。而无论是袁枚生前的自述(包括日记、尺牍、《诗话》等),还是他生前、身后其他人的相关记载,都反映出《诗话》庞大的阅读群体中虽不乏上层文人,但最主要的还是所谓“中间阶层”。这一阶层离现代意义上的“大众”虽然还有相当大的距离,但其阅读趣味更偏向于通俗化与娱乐化却是可以想见的。

由此可知,袁枚着力经营《诗话》文本的可读性与表现力,正是自觉照顾到这一群体的阅读趣味和需求。对此,袁枚实有清晰的认知:“凡诗之传,虽借诗佳,亦借其人所居之位分。如女子、青楼、山僧、野道,苟成一首,人皆有味乎其言,较士大夫最易流布。”这表面上看是在讨论诗人身份与诗歌传播的关系,实际上却一语道破“流量密码”:作品“最易流布”的原因,除了其本身的价值外(“诗佳”),寻找话题性与娱乐性(“所居之位分”)以引发读者的趣味与好奇心(“人皆有味乎其言”),也颇为关键。至于流布的主要对象,自然是更容易对这些题材津津乐道的“中间阶层”。因此,不少自居严肃立场的文人斥责《诗话》“媚俗”,也就不难理解了。

六、余论:过程性文本的利用与清代文学文献学的推进

袁枚除《诗话》外,还有不少尺牍、诗稿,甚至部分日记手稿传世。如此丰富多样的手稿资源,在清代以前或许尚属罕见,在清代以后却十分普遍。特别是知名作家,几乎都会有或多或少的手稿遗存。近年来,随着古籍数字资源的逐渐开放,对这些手稿文献的获取日渐便利,与之相关的研究也日益丰富。

与此同时,稿本作为创作进行过程中的一种阶段性文本(西方称之为“前文本”),不仅保留了作家早期的创作痕迹,而且其与刻本等后期定本之间的文本差异,更是大大拓展了作品的解读与阐释空间。值得注意的是,得益于清代海量的文献留存,在稿本与定本之外往往还能找到大量其他的过程性文本,包括二次或多次修改稿本、誊清稿本、抄本、试印本、抽印本、各种印次的刻本、重刻本、翻刻本、批校本、评点本、题跋本等等。通过对这些过程性文本的排比与细读,不仅可以考察书籍在成书过程中的细节变化,了解和把握作家在创作过程中的隐秘意图与微妙心态,有时还能观察到读者的种种反应。如此丰富的文献层次和对过程细节的高度把控,是此前历代的文本研究都难以具备的。有鉴于此,今后的清代文学文献研究,当充分利用这些丰富的过程性文献,以期实现对作家创作、文本编纂以及阅读体验的过程性与细节化的还原。

【作者简介】郑幸,上海大学文学院教授。研究方向:清代文学文献学、版本学。

本文发表于《文献》2025年第3期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|