内容摘要:国家图书馆所藏清内府抄本《钦定续文献通考》是该书编纂过程中的一个早期文本。从内府本天头处校改意见可以看出,《续通考》在抄入《四库全书》时所做的诸多修订,包括齐整体例、增删条目、调整文句、订正讹字及异体字、改译少数民族专名等。《续通考》之纂办情实、取材来源、引述方式、馆臣分工,亦可借由内府本相应考知。内府本呈现出的丰富的纂修细节,有助于探究该书不同版本间的因循嬗变及背后理路,对于深化“续三通”纂办流程乃至清代史馆运作机制的研究皆有重要意义。

关键词:内府本 《钦定续文献通考》 校签 续文献通考馆

《钦定续文献通考》(以下简称“《续通考》”)是乾隆年间敕撰之政书,为续马端临《文献通考》而作。乾隆十二年(1747)六月,弘历以“三通”(杜佑《通典》、郑樵《通志》、马端临《文献通考》)旧刻“讹缺漫漶”且“流布渐少”,因命经史馆翰林取内府所藏“三通”善本详为校勘,并仿“十三经”“廿二史”成式,重加刊刻。同时又以马端临《文献通考》“综贯历代典章制度”,足资考镜,而明代王圻续马氏《通考》“烦芜寡要”,难与“三通”并称,特命张廷玉、汪由敦、梁诗正等重加纂辑,撰为《续文献通考》,补马氏之未备。《续通考》起自宋嘉定末,迄于明崇祯末,汇辑宋、辽、金、元、明五朝之典章制度,分二十四门,凡二百五十卷。

以往学界对《续通考》之研究,或止于其编纂背景及意义之介绍,或集中探讨其“经籍”一门之目录学成就,对于其文本生成之过程,迄今尚未见专文论及,诸多问题皆有待厘清,如:《续通考》内各条史料辑自何书,又是如何熔裁?其间经历哪些修订?改动的背后体现何种编纂原则与意志?今国家图书馆所藏清内府抄本恰可为《续通考》文本间因循嬗变及背后理路之考察提供一重要佐证。

一、内府本《续通考》文献性质

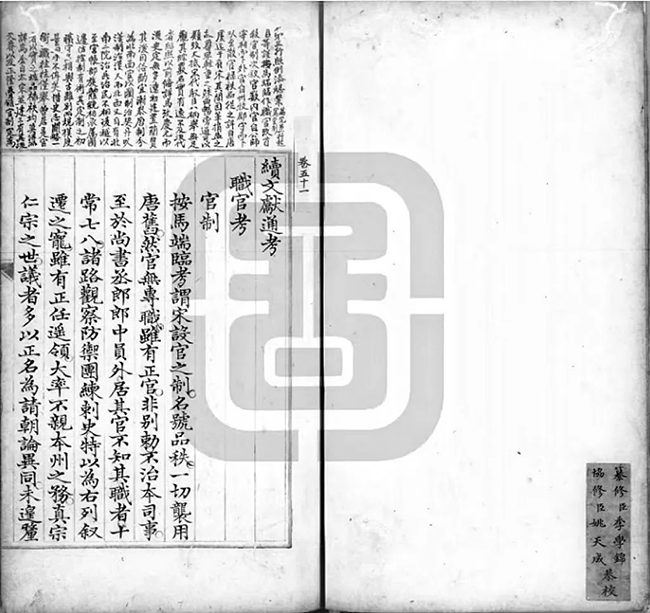

国家图书馆藏《钦定续文献通考》清内府抄本(索书号:10383),每半叶九行,行二十一字,红格,白口,单鱼尾,四周双边,存一百二十三卷,97册。版心中无书名、卷数等。封面为黄绢纸装订,首题“续文献通考”,次门类,次朝代,如“续文献通考 田赋考二 明”。该书卷三首叶钤“邢之襄印”“南宫邢氏珍藏善本”,知为邢之襄旧藏。邢之襄(1880—1972),字赞廷(一作赞亭),现代著名藏书家,直隶南宫(今河北邢台)西唐苏村人,历任国民政府司法部参事督办、天津市政府秘书长、北京文史馆员。邢氏雅好藏书,与张元济、傅增湘齐名。1952年,邢氏将其所藏437种善本捐赠北京图书馆(今国家图书馆,以下简称“国图”)。该抄本当是在此时入藏国图。该抄本封面用黄绫,内页为朱丝栏纸,正文及小注俱用正楷写就,笔画端谨。其第24、70、81册扉叶均有黄色夹签,上写校官职衔姓名,如“纂修臣季学锦、协修臣姚天成恭校”。上述特征皆与现存正式进呈之内府本相符。另据武英殿修书处奏称“《续通志》《续通考》二种从前进呈缮写黄绫本”云云,可证该抄本确系呈览之内府本。该抄本天头处多用墨笔或校签注明修改意见,涉及条目之增删、文句之改易等项,俱用行草写就。前引武英殿修书处奏折,亦称黄绫本《续通考》“内有恭奉高宗纯皇帝谕旨更正、续经馆臣修改之处”,知该抄本进呈发还后,又经馆臣覆核、签改。经对比,上述校改意见多为四库本(本文以文渊阁本为参照)、殿本所采纳,则该抄本正文及天头处校改均写定于四库本之前。综上,该内府本应是《续通考》编纂过程中一早期进呈之本。

国家图书馆藏清内府抄本《钦定续文献通考》

《续通考》自乾隆十二年六月开纂,采取分门纂辑、随缮随进之法。据《吏部为通考馆书成告竣议叙由》折,乾隆二十年十二月,《续通考》内“田赋”等十九门之正本俱已“先后缮写,恭呈圣览”,尚余“宗庙”等五门,正在“缮写正本,陆续进呈”。直至乾隆二十四年二月,《续通考》各门之正本首次全行缮竣:

续文献通考馆咨称本馆具奏:臣等奉旨承修《续文献通考》……二十三门已先后细校缮写进呈外,今谨将“经籍”一门誊录正本共八函十二册,每条下注明出处,恭呈御览,伏候训示。此次宋、辽、金、元、明五朝《文献通考》二十四门,正本俱已完竣。

那么,该内府本是否即初次进呈之“正本”呢?由于“正本”之文字难于获睹,而内府本又颇多散佚,因此无法通过文字比勘的方式来确定二者之关系。不过可以据旁证来稍加推测。乾隆二十四年二月续通考馆折既称“今谨将‘经籍’一门誊录正本共八函十二册……恭呈御览”,知正本《续通考》之《经籍考》共计十二册。内府本《经籍考》虽有散佚,但其存世者已有十七册之多,与折中所称正本之册数不相合。据此知内府本不是初次进呈之“正本”,而应是“正本”之后的又一誊清本。

前文已揭,该内府本天头处校改意见多为四库本、殿本采纳,二者当有前后因袭的渊源关系。那么该内府本是四库本的直接底本,还是二者之间还存在另外的修订本?通过比对内府本与四库本之文字,可以看出一些在内府本中未标注修改意见的文句,在四库本中也有改动。如内府本《经籍考》之类目划分、条目著录、称引文句均与四库本差异殊悬。又内府本卷二二六《象纬考》“诗异”一门下按语多引前人事例,其天头校签亦止令将事例中所涉少数民族人名相应改译,而四库本中该按语内所举例证被悉数删去,其文句亦有微调,并未依从内府本校签的意见。可见,内府本并非四库本的直接底本,在内府本和四库本之间应还存在至少一个修订本。

由上,大致可以推知,该内府本应是介于“正本”与四库本之间的誊清本,在进呈发还后,又经馆臣加签订正。其签改涉及内容、体例等诸多方面,对于考知《续通考》的纂办流程、指导思想皆有十分重要的意义。

二、 内府本《续通考》签改类型

如前所述,内府本《续通考》天头处校签及墨笔批改,为进呈发还后馆臣所加,系就原书之内容提出的修订建议。兹将该内府本之签改类型分门汇辑,大致有如下数种:

(一)统一全书体例

《续通考》系在王圻《续文献通考》(以下简称“王《考》”)基础上改辑而成,其体例多有因袭王《考》者。且各卷皆由诸馆臣分纂,最初于细节处亦未形成统一标准。故内府本进呈发还之后,馆臣又重加整比,厘定体例,使全书格式划一。兹略举数端:

1.删除文献来源。内府本在各条史料之末均注明其文献来源:或本之王《考》,或参以正史之“纪”“传”“志”“表”,或采自文集、笔记等。“正本”奏进时即称:“每条下注明出处,恭呈御览。”而在发还后,馆臣将此类小注悉数删去。内府本各卷之首叶屡见类似校签或校语:“卷内各条下原缀所本书名,如某人传、某宗纪、兵志、实录等类一概从删”、“凡遇书名小注俱去之”、“凡黄签上各书名一概删去”、“通卷所本书名如宁宗纪小注悉删去”。抑或不惮繁琐,于各条史料上方一一注明“第某行小注删”。此项改动作为纂修之定例,亦影响至同一系列的其他几部政书。嗣后无论是内府本《续通志》《续通典》及“清三通”,还是四库本、殿本“清六通”,各条材料下即不再注明出处。

2.统一文献格式。内府本《续通考》最初仿王《考》之格式,各门均先标明朝代,其后于另行著录该朝本门之概况,再另行依“庙号/谥号+年号”的格式按次胪载各年史料。以卷三四《选举考》为例:

辽

景宗保宁八年十二月,诏复南京礼部贡院。

圣宗统和六年,诏开贡举。

……

元

太宗九年八月,命试诸路儒士,中选者除本贯议事官,得四千三十人。

“辽”“元”字上方,内府本有校签,题云:“‘辽’字冠于‘景宗’之上,写‘辽景宗’云云,并作一行。”“‘元’字冠于‘太宗’之上,并作一行。”即朝代不再单列一行,而是与庙号/谥号连写,并作一行。四库本此处改作“辽景宗保宁八年十二月”与“元太宗九年八月”云云,即依从校签之建议。书中凡遇此类情形,皆需照上述方式修订,形成统一凡例:“本馆划一条例,凡朝代字皆并入某祖某宗之上为一行。”如此,则朝代之下、庙号/谥号之上原先已有之总论或按语,其位置亦需相应随之调整,或移载或删削。

其移载者如内府本卷一一八《乐考》:

金

《乐志》曰:元日圣诞称贺,曲宴外国使,则教坊奏之,其乐器名曲不传。

熙宗皇统二年,宰臣奏:自古并无伶人赴朝参之例,所有教坊人员,只宜听候传宣,不合同百寮赴起居,从之。

其“《乐志》曰”至“乐器名曲不传”一段为金代“俗部乐”之概述。《续通考》经馆臣之修订,已确立“朝代”与“庙号/谥号”并为一行的通例,那么原本安排在二者之间的总论性文字便无所依附。对此,馆臣的校改意见为:“第五行‘金’字并入八行‘熙宗’上接写。‘《乐志》曰’一段移载熙宗段之后。”即将金代“俗部乐”之概述性文字移置“金熙宗皇统二年”一段下,作为该条史料的补充性说明。与之类似的,同卷“明”字下,首列“黄佐《乐典注》曰”“又曰古雅乐”云云两段总论,其后方排次明代历朝史料。此处校签则云:“第六行‘黄佐’二字删。此段并后‘又曰古雅乐’段俱移载本卷之末。”盖将明代“俗部乐”总论性文字移至该卷之末。这均是“朝代”与“庙号/谥号”间格式的调整而导致的总论性文字的移载。

其删削者如卷一九九《帝系考》,“明”字下,另行按语概述明代“帝系”一门重辑之因由:

按王圻本,至神宗时而止,统立“帝系”一门,凡后妃、皇子皆附见各帝之下,惟“公主”别为一门,而皇族缺焉。盖王圻纪述本朝,体例固当与前代异,然即穆宗以前,视《通考》所纂宋代事迹亦甚简略,今依各代例,分六门,据《明史》纪、表、传而条列之。

该按语下另行辑录太祖朱元璋之生平传略“太祖开天行道肇纪立极大圣至神仁文义武俊德成功高皇帝”云云。依修订后的馆例,“明”字需与帝号并作一行连写,原介于二者间的“按王圻本”一段总论则被馆臣径行删去:

第六行“明”字并入后三行“太祖”上接写,案语拟删……此处“明”字既并归后“太祖”行,则案语无所附……前卷既不加案,则此处似亦可省也,恭候裁定。

可知原介于朝代与庙号/谥号间的总论性文字,其移载、删削,并非出于内容上的考量,而是照顾全书体例的需要。

体例之统一还表现在不同层级文本之排布上。《续通考》统分为正文、按语及注文。不同层级之文本,其性质亦各不相同。考诸《续通考》通篇义例:正文系引述与本门主题相关之文献;按语系围绕本门主题所做的考辨、申说;至于无关宏旨者,往往以双行小注随文标识。纂辑之初,馆臣于按语、注文的性质尚未完全辨明,故内府本中二者位置时有混淆,在后续校改中方重加厘正。如卷四八《学校考》内引《阙里志》云:“自宋皇祐三年,诏自今仙源县官,于孔氏子弟中选用……故有世袭县尹云。”后附按语:“按:曲阜县以曲阜山名,宋大中祥符间改为仙源县,至金复为曲阜县。”该按语系释仙源之由来及沿革,与本门主题“学校”关涉不大,故有校签题云:“此条改为双行小注,接‘云’字下。”意将“曲阜县以曲阜山名”一段改为小字注,移置“故有世袭县尹云”句下,作为“仙源”一词之注脚。同理,卷一三六《刑考》“十一月更定《大明律》”,后附按语云:“按:《刑法志》载翰林学士宋濂《进表》曰:‘臣以洪武六年冬十一月受诏,明年二月,书成。’而《本纪》作‘闰十一月颁定《大明律》’,似误。”该按语系辨正《大明律》颁定时间,并非关乎刑法制度的阐说,故馆臣约其大旨,易为文内夹注:“‘十一月’下增小注:《本纪》作‘闰十一月颁定《大明律》’,系误。今从《刑法志》。”使文本之内容与其所在之层级始终划一,与全书义例相符。

此外,对于称谓不尽相同者,亦加以统一。如称呼王《考》,内府本或作“王圻本”,或作“王圻《续考》”,或作“王本”,馆臣统改为“王圻《续通考》”。另如按语,内府本多有径书“按”者,馆臣校改时于“按”字之上又加“臣等谨”三字,使御纂诸书格式相符。

(二)增删条目

《续通考》裒辑宋、辽、金、元、明五朝史料,间附按语考辨。本文所称“条目”,即指独立成段的史料及按语。内府本在校改中或新添史料及按语,或删去旧有条目。其原因大略有四:

1.为求馆例划一。随着纂办凡例渐趋明晰,馆臣对原内府本不符馆例之处俱逐一修订,或增或删,以使全书义例统一。如卷二八《土贡考》详列新罗、西夏及高昌等诸小国进贡之物,后附按语云:“按:史载属国与诸部,或来贡,或进方物……名与数俱未及详。宋秘书丞叶隆礼《契丹国志》载外国进贡礼物略具,今录于右。”如上文所揭,内府本在后续校改中将诸条史料下用以揭示文献来源的小注悉数删去。《土贡考》所列“新罗国进贡物”“西夏国进贡物”“诸小国进贡物”各条虽未注明文献来源,然据其后按语可知,上述史料俱本自“叶隆礼《契丹国志》”。尽管其采取按语的形式而非句末小注,然亦属标明史料来源,与馆例不符,故此处有馆臣校签云:“按语一条删。”同理,卷五一《职官考》“宋宁宗嘉定六年二月,有司上嘉定编修《吏部条法总类》。(宁宗纪)”其下按语云:“按此书亦不传,今据《本纪》存其事。”亦因按语提及材料之来源,故同句末小注一并删去:“通卷每条下如‘宁宗纪’注悉删。按语删。”

另如内府本纂辑之初,各门之下俱径列历代史事。后更定馆例,方于各门之下统一新添总案,用以介绍本门历朝之概况、沿革等。其内府本《钱币考》一门,扉叶有校签云:“第四行照例新添总案。”卷五一《职官考》一门,天头亦添写该门总案。如此,则总案与该门二级类目之按语多有重复,颇显冗赘。为平衡各门总案与二级类目按语之关系,馆臣最终将后者中大多数删汰。如内府本《职官考》内“宰相”“门下省”“中书省”“行尚书省”等二级类目下原先均有按语,后校签意见则将上述按语尽数删去,各职官历代源流之叙述则置于新添之《职官考》总案中。可见此类条目之增删,均出于全书格式划一的需要,而非内容方面存在错讹。

2.为避文句重复。《续通考》门类繁多,各门所辑史料时有互见。为避重复,前已引及者在后续校改中往往略之。如内府本卷五一《职官考》“官数”一门尝载刘辉、王景运、李澣三人之仕履:

南面之朝官……官名约八百有奇……所可见者:尚书则为吏部(圣宗开泰元年,吏部尚书刘绩)。侍郎则为兵部、工部(兴宗重熙中,兵部侍郎李澣,穆宗朝累迁工部侍郎)。郎中、员外郎则为礼部(道宗大安末,刘辉为礼部郎中;兴宗开泰五年,礼部员外郎王景运)。

此处划线的三人官职复见于卷五三《职官考》“礼部”及“兵部”之按语:

按《百官志》,道宗大安末,刘辉为礼部郎中;兴宗开泰五年,有礼部员外郎王景运……见“官数”门。

按《百官志》,兴宗重熙中,有兵部侍郎李澣,又有承旨。见“官数”门。

同样之内容,于《职官考》内既已见“官数”门,又见于“礼部”“兵部”二门,且礼部、兵部按语内复标“见‘官数’门”,颇显重复。故礼、兵二部此处俱有馆臣校签注明“按语删”。

3.为求史料谨严。王《考》,高宗称其“烦芜寡要”,因命馆臣重加改辑,“搜择讨论,以征信从”。“惟简惟要”是馆臣撰述之宗旨,故于难以凭信、烦琐纷杂之条目悉数摒去。纂辑之初,《象纬考》《物异考》因文献难稽,故内府本多引《二申野录》《嘉隆闻见纪》以补足之。然此二书之性质,介乎正史、笔记之间,其价值亦未得到官方的认同,故在后续校改中,为馆臣尽数删去。

如内府本卷二二五《物异考》下原有“物自动”一门,该门按语云:

按:马端临《考》载,凡动物而自动者,始于周之鼎震,终于宋之镜自飞舞。王圻本只有“自鸣”“自坏”,而“自动”则缺焉。考之辽、金、元诸史,亦无可见。书为续前《考》而作,未便踵王圻之缺,姑取《二申野录》,以备“自动”一门。其事真赝,则俟博闻者辩之。

按语下则备列明孝宗、武宗、世宗、穆宗、神宗、熹宗诸朝“物自动”之异象,并于首条史料之末小字注云:“以下皆《二申野录》。”由是知“物自动”一门之史料悉数辑自《二申野录》。对此,馆臣后续的校改意见为:“‘物自动’一门全删。”并将该门之按语易为:

臣等谨按:马端临《考》于“物自鸣”后载“自动”一门,始于周之鼎震,终于宋之镜舞。考辽、金、元诸史,俱无可见。王圻《续通考》亦略而不书。今姑仍其阙焉。

馆臣由最初的意欲翻新、补王《考》该门之缺略,改为“姑仍其阙”,其转变皆由《二申野录》一书之性质所致。《二申野录》系清初孙之騄所撰笔记,以编年的形式记述明代二百余年间地震、水灾、旱灾、蝗虫、大疫、雷雹等各类灾害及异象,其部分史源出自《明实录》,然亦有采自方志及笔记小说者。是书究未被视作可资采信之史料,《清文献通考》称其专辑“妖异之事”,《四库全书总目》亦以“小说家言”目之。与之相似的还有《嘉隆闻见纪》,内府本《象纬考》屡有称引,以补《明史》诸志之未备,此书亦被《四库全书总目》视为“野史之良”“体杂说部”。官方对此二书之定性,于内府本中已有先验。内府本《续通考》卷二一四内按语即直言:“《实录》非《二申野录》及《嘉隆闻见纪》等可比。”馆臣之校签复将此句改作“《实录》非野史可比”。可见凡被定性为“野史”之书,如《二申野录》《嘉隆闻见纪》等,在后续校改中其书名连同内容大多均被删汰。

纵使所记内容大体相同,在笔记、杂史与正史、政书间,馆臣仍倾向选择后者。如内府本卷二二六《物异考》“人异”门载“司牡丹还魂”事,其引《二申野录》云:

河南府龙门内,有妇人司牡丹者,为夫蹴。其魂往到薄姬庙中,服事三年。后有本处袁马头死,牡丹遂借还魂,言前事甚详。时懿文太子回朝奏之,遂遣内官取来廷问,是实,乃赏以钞帛,仍诏令两家同给养之。

有馆臣签改,曰:“原一条删,写入此条。”所补写之文为:

河南府龙门内,有妇人司牡丹者,为夫蹴死。越三年,同乡袁马头死而复苏,自言“我司牡丹也”。召其家人问之,良是。云死后为薄姬庙侍婢,今借尸还魂耳。时懿文太子自陕还,闻于上,乃赐以钞帛,令两家给养。

审其出处,盖出自王《考》卷二二三。关于“司牡丹还魂”一事的记载,上述两段文字内容大体一致,惟文句稍异。馆臣不惮繁琐,删去《二申野录》之文,易以王《考》,益证《续通考》条目之增删取舍,盖亦取决于史料之性质。

4.为求论述之完备。内府本最初记载不甚周备处,馆臣后续多通过增写按语的方式,补足相关记述。如卷二四五《四裔考》“广西土司”一门下,首列“明太祖洪武二年,广西诸蛮平”事,次引《明史》叙广西土著之分布及特征,然于明代“广西土司”员数却未加记载,故馆臣通过校签添写按语曰:“按:《明史》广西土司凡三十有二,今以《一统志》考之,类皆府治。而府之所领者,惟庆远土司三,南宁土州二,太平土州十八、土县二、土司一,思恩土州一、土县一、土司九,镇安土州四而已。”使地方治理之情形更为明晰。又“浔州”条下,首叙浔州之地形,称有“大藤峡”者,“诸蛮倚为奥区”。次列历朝事行,亦皆与藤峡有关。然藤峡之方位却语焉未详,故通过校签增写按语一则:“按:《一统志》,大藤峡在桂平县西北六十里红石矶之下、弩滩之上。地介武宣、象州、永安、桂平、平南、藤县之间……峡口有大藤,长数丈……籍以渡峡,以通龙山入寨者。”说明了藤峡之地理方位及重要性,使人对浔州一地的风土有更为深切的了解。

(三)调整文句

个别条目在表述中或有繁冗、疏漏之处,馆臣后续校改往往在保留该条目的前提下,对其中文句稍作调整。其手段大致有三:

1.文句之精简。“惟简惟要”是上谕对《续通考》编纂提出的要求,故馆臣校改原则之一即力避繁冗,以求简明省净。如卷五一《职官考》述金代之官制云:

自景祖始建官属,统诸部,以专征伐,嶷然自为一国。其官长皆称曰勃极烈,故太祖以都勃极烈嗣位,太宗以谙班勃极烈居守。谙班,尊大人之称也。其次曰国论忽鲁勃极烈。国论,言贵;忽鲁,犹总帅也。又有国论勃极烈,或左右置。所谓国相也。

此段原出《金史·百官志》。“谙班”“国论”“忽鲁”,皆金代官名之音译,内府本最初不避繁琐,对其逐一释义。然此举颇失上谕所谓“简要”之旨,故此处校签将对上述音译官称的解释性文字悉数删去:“‘谙班’二句、‘国论’四句、‘所谓’一句俱删。”

再如卷五一《职官考》“官数”一门云:“辽官数无考。”其下内府本按语原作:

按:《辽史·百官志》始分北南院,后又分北南面,而凡所设官,第列其名,不纪其数。如北南院之有枢密、宰相、大王、宣徽以及大于越府、大惕隐司、夷离毕、大林牙、敌烈麻、文班司,官名约一百一十有奇,而员数不详焉。北面之御帐、著帐、皇族帐、诸帐及宫官、部族官、坊场局冶牧廐等官,军官、边防官、行军官、属国官,官名约一千五百有奇。南面之朝官(内分文官、武官、东宫官、诸王府官)、宫官、京官、方州官、分司官、财赋官、军官、边防官,官名约八百有奇,而员数亦未详,此王圻所以云无考也。

审按语之意,要在申论“辽官数无考”一事,故“员数未详”一句为此按语之核心,至于按语中详列辽代之诸种官称,并非其本旨。此处馆臣校改意见为:

“大王”之“文班司”删,“官名”上加“等”,“而员”句删,“著帐”下加“等”,“皇族”之“属国官”删。注及“宫官”字删,“京官”下加“等”。“而员”句删,改“而员数俱未详焉”,“此王圻”句删。

四库本即据此校改,以“等”字替代冗余之官名,其文作:

臣等谨按:《百官志》始分南北院,后又分北南面,而凡所设官,第列其名,不纪其数。如北南院之有枢密、宰相等,官名约一百一十有奇。北面之御帐、著帐等,官名约一千五百有奇。南面之朝官、京官等,官名约八百有奇,而员数俱未详焉。

上述之改动,使得文句较前更显精简凝炼、要点突出。

2.文句之增写。对于文句表述未备者,馆臣亦加续补。卷五二《职官考》“三公三孤三师”一门首列“宋宁宗庆元后,韩侂胄及史弥远、贾似道专政,皆官至太师”事。其后按语依次列韩侂胄、史弥远、贾似道授爵之时间。该按语所记,始自“庆元元年”。“庆元”以前,已详马氏《通考》,非《续通考》注意之所在。不过馆臣仍于该按语处天头增写数语,略叙庆元之前该官职之设立情形:

臣等谨按:马端临《考》宋以前三公三孤俱分为二,至宋则国初及崇宁罕尝备官,迄政和而一变其制,今考《宋史·本纪》……

“今考《宋史·本纪》”以下即接原按语“庆元元年”云云。所增写之文字,使按语中的论述更加首尾完足。

3.文句之润饰。如卷五二《职官考》“行中书省”门按语,总论《续通考》“职官”一门类目之调整:

今以行中书省附于中书之末,行尚书六部附于尚书之末,行院附于枢密院,行台督抚附于御史台,分省分院亦各附载。非欲更易旧章,第派别支分,各从其类,则近代之沿革损益,庶秩然有条而不紊云。

该处校签将“非欲更易旧章”改为“如此变通旧例”。细味其文,“非欲更易旧章”颇具主观情感,且与《续通考》“职官”类目有别于马、王二氏《通考》这一既成事实不符,显然改作“如此变通旧例”,直陈其事,更为客观,亦避免了文义的矛盾。

(四)订正讹字及异体字

《续文献通考》卷帙浩繁,搜罗宏富,疏谬固所难免。其间讹字,馆臣俱以校签志出,并加订正。内府本讹误之类型,纵览全书校签,大致如下:

1.形近而讹。如“阿入赤”,校签云:“阿八赤,原文是‘八’,非‘入’字。”又如“至令各处庙学”之“令”当为“今”;“缀拾绪余”之“缀”当为“掇”。

2.音近而讹。如“钟”“锺”二字极易混淆,故卷一一〇《乐考》于卷首扉叶粘签申明:“凡遇黄、夹、林、圜、应等锺,不可写‘钟’。”以之作为本卷校改总则。

3.脱字。“万历三年二月诏南职务清简”,校签云:“‘诏南’下加‘京’。”又“洪武十四年定”,“十”前脱一“二”字;“司天监马绩”,“马”下脱一“重”字。

4.涉上下文而讹。如“冯翊侯秦祖”中,“秦祖”当为“秦商”,盖涉下文“鄄城侯秦祖”而误。

同时,对内府本中之异体字、避讳字,馆臣亦予统一规范。如“ ”俱统改为“衔”;“灾”统改为“災”;“罸”统改为“罚”等。另如卷四八《学校考》“ ”俱统改为“衔”;“灾”统改为“災”;“罸”统改为“罚”等。另如卷四八《学校考》“ 续”之“ 续”之“ ”,原为避“弘”字而改,然如此改动与上谕“御名上一字只须少写一点”之要求不符,故此处校签建议:“凡遇圣名,俱写本字,敬谨阙点。” ”,原为避“弘”字而改,然如此改动与上谕“御名上一字只须少写一点”之要求不符,故此处校签建议:“凡遇圣名,俱写本字,敬谨阙点。”

(五)改译少数民族人、地、官名

少数民族人、地、官名之译改始于乾隆十二年。时清廷校勘“二十一史”,弘历因阅《金史》后所附《国语解》,见其中“汉文音义,未尝校正画一”,特命张廷玉、阿克敦等详为辨正,采取“正其字,弗易其文”的译改方式:凡人、地、职官、氏族等译语皆“系以国书,证以三合切韵,俾一字一音,咸归吻合”。乾隆三十六年(1771),《金国语解》译改告竣,弘历即命照《国语解》新定之字音改正《金史》原本内译语。辽、元二史并仿此例,“次第厘订画一”。翌年,弘历又将译改之范围由辽、金、元三史扩展至官方一应典籍、文书。

在此背景下,内府本《续通考》亦相应地根据官方制定之清汉对音标准,对书中少数民族人、地、官名统一予以改译:“凡辽、金、元人、地、官名俱应译改,如亚剌、亚达哥之类。”

至于内府本译改的方式,似无定例可循,全依馆臣个人之习惯:有随文刊正者,如卷五一《职官考》“分三耶律为七(曰大贺,曰遥辇,曰世皇,即皇族也)”句,馆臣校签云:“世皇,本史作‘世里’,今改‘锡里’者是也。”亦有只标列需译改之名而不加案断者,绝大多数译改俱用此法。其或书于天头,或随文粘签,或总录一单附之卷末。嗣全书校阅一过,再将摘列之专名同官方制定的清汉对音准则核查、改译。如卷十三《户口考》叶十书眉处校签记有“招忙木巨木秃”“赛完”“忽带”等六人之名,即需译改之人名。又如《钱币考》末附纸,详载《钱币考》辽、金、元三代内需改译之人名及其所在之位置。如:

钱币考一。辽:太祖父德祖撒剌的为夷离堇(首页第二行)。

钱币考二。金:丞相徒单克宁(三页第十二行),吏部员外郎麻珪(四页第八行),参知政事粘割斡特剌(四页第十五行)……

对比四库本可知,附纸所列之人名大都完成了改译。

(六)其余改动

馆臣还对内府本的某些细节作出修订,包括:

1.调整卷帙之分合。如内府本第55册《兵考》原分两卷:卷一三三、卷一三四。卷一三三记宋、辽、金、元之“马政”,卷一三四记明代之“马政”,两卷篇幅相当,且主题一致,故该册扉叶校签云:“此本原分二卷,今并作一卷,接连下卷写。”其明代“马政”有校签复提示:“此卷接连上卷写,并作一卷。”将原属两卷之内容并为一卷。

2.改正断句讹误。内府本正文部分俱标有句读,然间有点错之处。如卷五一《职官考》“并前遥辇氏八部”句,内府本小字注原作:“曰旦利皆,曰乙室活,曰实活,曰纳尾,曰频设,曰纳会鸡,曰集解,曰奚嗢而湼里,所统迭剌部自为别部,不与其列。”注文处校签云:“‘奚嗢’,部名,‘而湼里’属下句。”盖此前误将“奚嗢而湼里”作一词。又如卷七九《群祀考》,内府本原断作“郑州河阴县圣后庙前,代河水为患”,殊为不类,故馆臣校签改作:“‘郑州河阴县圣后庙’应作一句,‘前代’二字连接。”订正此前断句之讹。

当然,馆臣之改动或有不尽统一之处。如引述前人著作之格式,各卷似未形成定例:或径引书名,或将作者冠于书名之上。而后期校改亦不统一,目之所见,钱币、征榷、市籴、选举、学校、职官、群庙、王礼、乐、象纬、四裔诸考之征引采取“作者+书名”的形式,《田赋考》则采用径引书名、不加作者的形式。全书格式未尽统一,此其疏忽之处。

纵观上述校改,除订正讹谬、删削冗余、增补内容外,更有原稿文句无误但囿于馆例而做出之调整。在修订过程中《续通考》体例渐趋齐整,包括统一称谓,删除文献出处,朝代由自成一行变为与庙号/谥号接写等。其中一些调整仅止于形式方面,如“按”统改为“臣等谨按”,“王圻本”统改为“王圻《续通考》”;另有部分虽亦属形式层面的调整,但已影响至内容的表达,如介于朝代与庙号/谥号间的按语、用以指示文献出处的按语及小注、各二级类目之按语等,皆因此而被刊落。馆例的制定,原为使全书体例整严,便于观览。但具体实施中,往往出现内容迁就形式的情形。《续通考》真正的史料来源及学术、思想价值亦因此未能全面展示。

三、内府本《续通考》文献价值

(一)可考知《续通考》纂修之经过

《续通考》纂办内幕,官方档册虽有记载,但大多关乎纂修流程与人事选派,对于文本内容如何生成、如何修订却罕有涉及。内府本作为《续通考》版本系统之中间形态,恰可为考知《续通考》文本生成、演变的过程提供一具体而又可信的一手文献。兹略举数端:

1.《续通考》纂辑方式,据程景伊《通考馆奏折》,盖先翻阅“武英殿、内阁及各直省咨取书籍”,择其中有用者“一一标摘,件系条分,各归部署”,之后再“斟酌区别,融会贯通”。今审内府本所辑各条史料之末,俱用小注标明其来源。而天头处又有“凡遇书名小注俱去之”“凡黄签上各书名一概删去”“第某行小注删”等校改意见。知《续通考》最初之设计,系在各条材料下注明其出处。后发还修订时,又有所改易,变为概不注材料出处。《续通考》纂修方案的更易,遂借由内府本而为人所知。

2.《续通考》在著录条目和二级类目划分上,内府本与四库本多有差异,这一点在《经籍考》部分表现尤为明显。《续通考》于乾隆二十四年首次全行缮竣,复于乾隆三十二年后陆续对此前所进各门重加修订。审内府本《续通考·经籍考》,虽未见有馆臣校签,然对比四库本可知,二者于条目著录上互有参差,证早先进呈之内府本在写入《四库全书》前曾做过较大改动。此类改动其中一项便是将编纂《四库全书》时所见之书补入。乾隆三十八年,清廷诏修《四库全书》,于各地广泛征集图书,并裒辑《永乐大典》内所存佚书,写入《四库全书》。大规模的文献搜访及辑佚,使得诸多前代佚书及稀见书重见天日,极大丰富《续通考·经籍考》条目之著录,正如四库本《经籍考》小序所称:“我皇上……敕儒臣采辑《永乐大典》,并访求遗佚,编为《四库全书》。凡《总目》所载宋代遗编,多有端临未及著录者,今皆一一补入。而辽、金、元、明四代之书,亦悉据《四库全书》按次编录。”同时,在类目划分上,《续通考》亦参酌《四库全书》的分类体系加以改动。如内府本《续通考》子部“杂家”类,原分诸子注疏、诸家著述、政治类、诸子著述四类,而四库本《续通考》则将“杂家”分为杂学、杂考、杂说、杂品、杂纂、杂编六类,与内府本最初的分类体系不同。如此修订,据馆臣称,系“从《四库全书》例,析而为六”。由此《续通考·经籍考》在条目著录与类目划分上的前后变化亦可相应考知。

3.内府本校签多涉文字之校改,从校记及校改之由中可以窥见馆臣校勘文本之方式。其用本校者,如卷一九九《帝系考》“九年己巳十二月(宋绍兴二十年)为平章政事亮等所弒”句,馆臣校签云:“前注乙卯为绍兴五年,则己巳是绍兴十九年(二十字误)。”所谓“前注”即同卷稍前有“天会十三年乙卯崩(宋高宗绍兴五年)”之句。此处馆臣根据前文干支所对应的年份来校正后文年份的错误。用他校者,如卷五二《职官考》辑录明给事中之职责、员数,末云:“洪武十四年定(以下皆《职官志》)。”此处馆臣校签云:“‘十四年’上加‘二’。”检《明史·职官志》,确作“二十四年”。同卷“甘肃等处行中书省”条系辑自《元史·百官志》,内称:“(中统)二十年复罢,改立宣慰司。”校签云:“‘二十年’改‘二十二年’。”核以《元史·百官志》,确作“二十二年”。以上两处脱文非核验原书断难发现。此外,馆臣还偶用理校之法。如卷七三《郊社考》:“建土谷坛于豳风亭西,坛髙六寸。”此处校签云:“六寸,‘寸’字恐有误,再查底本。”对“寸”之质疑并无版本上的依据,系馆臣据日常经验作出的推断。再如卷一九九《帝系考》“恨太宗负许代中国之约”,此句据内府本该条下小字注,知出自《契丹国志》。审《契丹国志》原文,与内府本无异。然馆臣仍对此提出质疑:“代中国,‘代’字疑‘伐’字。”最终四库本果改“代”为“伐”。从内府本馆臣校签中可以看出,《续通考》在覆校时,颇为细心,不独倚赖于某一校勘方法,而是综合运用本校、他校、理校等方法作出案断。

4.内府本通过粘贴校签对原文进行增改,部分校签文字复经涂改,借此可窥见《续通考》文本生成之过程。如册五《钱币考》扉叶处校签上写“第四行照例新添总案”云云,知《钱币考》撰写之初原无总案。而校签内“总案”之文字,多经涂改,兹举首叶的二例于表1:

前者原文只大体陈述“宋嘉定以后”及辽时楮币的使用情形,而改后之文字则补充描述“钱币”与“楮币”间此消彼长的互动关系,揭示楮币兴废的因由;后者原文涉及细节过多,不符合总案简明、精要的特点,经删改后,仅用“卒以财货匮乏,楮币不足以相权百货,遂涩而不行”一语概括之,使主题更突出。将校签内容与四库本相较,可以看出校签改订后的文字最终为四库本所采。通过《钱币考》此条校签,知该门之总案最初本无,系校改时补入。在抄入《四库全书》前,又对补入之文字再一次修订,删汰杂芜,突出重点,最终形成定本文字。

(二)可考知《续通考》取材之来源及引述方式

《续通考》取材宏富,征引浩博。然现存之殿本及四库本各条史料多不注出处,仅有少部分条目以“某人某书曰”的形式标明引文来源,因此颇不便于查核与研究。《续通考》纂辑之初,馆臣曾于各处征集纂修所需之书。乾隆十二年九月续通考馆向典籍厅移取明纪纲目馆所遗留之书目册,内开《薛文清手稿》等二百余种典籍,可略窥《续通考》用书之梗概。然该书目册中所列诸书在《续通考》纂修中是否尽皆用到?书目册之外,《续通考》纂修还用到哪些材料?又是如何运用及引述各类史料?仅凭四库本与殿本已难考知。而内府本《续通考》于各条材料之末均以小字注明其出处,这对于考察《续通考》史源及辑书方式极为重要。

首先,通过内府本小注,可大致考知《续通考》用书情况。如《经籍考》之史源,四库本该门小序约略言之:“今亦以宋、明史志总数列前,其辽、金、元三史不立《艺文志》,散见各《纪》《传》中,亦即于卷首标识焉……其间议论,自宋、元、明诸儒外,近世则采自顾炎武、王士正〔禛〕、朱彝尊诸人为多,其他论说之有当者,亦具载之。”然具体各条辑自何书,却未明言。今内府本小注,恰为《续通考》史源的考索提供详实的资料。以《经籍考》为例,除前引小序提到的正史之纪、传、志外,其在初期的撰写过程中至少还参考了以下各书:

编年类:《实录》

传记类:《通志》《续弘简录》《明儒学案》《明诗综传》《两浙名贤录》《金华先民传》《金华贤达传》《甬上耆旧传》《分省人物考》

地理类:《一统志》《畿辅志》《陕西志》《山东志》《山西志》《河南志》《浙江志》《江西志》《江南志》《福建志》《云南志》《湖广志》《四川志》《徽州志》《温州志》《广东志》《镇江府志》《闽书》《括苍汇纪》《灵隐寺志》

目录类:《崇文总目》《百川书志》《明史艺文志稿》《传是楼书目》《读书敏求记》《经义考》

政书类:王圻《续通考》

类书类:《玉海》《图书集成》《荆川稗编》《姓谱》

艺术类:《图绘宝鉴》《宝鉴续录》《珊瑚网》《书史会要》《画史会要》

诗文集类:《四朝诗》《存复斋集》《有学集》《曝书亭集》《梅墟别录》《中州集》《道园集》《黄溍集》《日损斋稿》《文安集》及本集

丛书类:《说郛》《津逮秘书》《稗海》《百川学海》

同理,其余各门撰写所据之史源、援引之频次通过内府本小注,均可详细考知。

其次,内府本小注亦可帮助揭示各材料的真正史源。如王《考》,曾被弘历目为“烦芜寡要”。四库馆臣亦因此对王《考》大加贬抑,极言其舛陋,有“圻之旧笈竟以覆瓿可也”之评。然而通过内府本小注可知,在《续通考》实际纂办过程中,袭用王《考》处颇多。尽管部分条目以“王圻曰”等形式标明史料之出处,然而仍有诸多暗引王《考》者。如四库本卷三四《选举考》,馆臣论宋代“点检雷同官”之制云:“臣等谨按:宋时省闱体例,士人卷子先经点检官批定分数,然后参详官审定其当否,上之知举而决其去取高下,则一卷凡经数人之手,而雷同之不辨,其疏玩亦太甚矣。”既标“臣等谨按”,则应系馆臣独得之见解。然核之内府本,该按语下另有小字注云:“本王圻本虞俦札子。”复检王《考》,知四库本按语中“省闱体例”至“去取高下”一段即王《考》“虞俦上札曰”之内容。馆臣既引王《考》之语,写入《四库全书》时复删其出处,遂令人误以为“臣等谨按”皆出于馆臣自撰,而王圻采辑之功亦被泯没。另如《续通考》尝引臣工奏疏,如“御史中丞签书枢密院事卫泾奏曰”“青田县主簿陈耆卿疏”“知安庆黄干代抚州守上奏曰”等,看似征引浩博,然据内府本小注可知,上述奏疏实转引自《历代名臣奏议》。是书汇集商周至宋元历代臣工奏疏约八千余条,易于查检。《续通考》内凡引疏言者,多据是书,而非辑自诸人文集。

此外,借助内府本小注,亦可考察《续通考》对材料纂辑、熔裁的方式。关于《续通考》材料之纂辑,馆臣惟称“将现在武英殿、内阁及各直省咨取书籍,令纂修官先行翻阅,凡属是书应用者一一标摘,件系条分,各归部署,然后斟酌区别,融会贯通,应存者存,应去者去”。然而各条史料是如何“斟酌区别,融会贯通”的,馆臣未尝明言。据内府本之小注,可知《续通考》对于材料引述之方式颇为丰富,除直接征引外,往往还会取不同史料互相参证,通过剪裁、拼接,最终融为一条。其中有采自不同人物列传者,如卷三“嘉靖二十五年”条,末注云“张岳、汤绍恩、徐九思、庞嵩、瞿九思、陈邦瞻传”;有综括正史内纪、传、志者,如卷一“(泰和)四年”条下之文字,末注云“孟铸、王维翰传,参《宣宗纪》《食货志》”;有融会诸家撰著者,如卷二“诏陕西、河南、山东、北平及凤阳、淮安、扬州、庐州田”条,末注云“《太祖实录》,参《实用编》《春明梦余录》”。通过比对《续通考》与所据史源之文字,馆臣对史料之处理,亦可相应考知。

(三)可考知各馆臣之分工

四库本、殿本《续通考》卷前均有《职名表》,列总裁、纂修、提调、收掌诸官。然而上述职名仅反映四库本缮写或武英殿付刻时尚在馆之人员,而对于此前参与纂办之人员情形则揭示不足。内府本恰可为纂办人员的考订、补苴提供线索。

如内府本卷五一《职官考》“官制”一门下按语云:

按:马端临《考》谓宋设官之制,名号、品秩,一切袭用唐旧。然官无专职,虽有正官,非别敕不治本司事。至于尚书丞、郎,郎中,员外,居其官不知其职者,十常七八。诸路观察、防御、团练、刺史,特以为右列叙迁之宠,虽有正任遥领,大率不亲本州之务。真宗、仁宗之世,议者多以正名为请,朝论异同,未遑厘正。神宗元丰中,虽肇新官制,罢其空名,而元祐、崇宁因革不常。迄乎大观以降,名器冗滥,从前生拜太师者,惟赵普、文彦博二人。及蔡京、童贯、郑绅辈用事,一时并为之。南渡后,秦桧、史浩皆以相臣特拜,又以用兵故,帅臣皆加保、傅。初犹自检校序进,后乃建节日径拜公孤。朱熹尝病之,以为非祖宗法。此前《考》序宋职官之崖略也。然则宋于驭臣八柄,殆无足观。其综核名实,且有远不及后代者矣。今《考》详于辽、金、元、明而略于宋。以《宋史·职官志》即采之马氏前《考》,故不赘述。其末世更定之制,又多不传,姑录其有据而前《考》所遗者著于篇。

内府本此按语并不见于四库本及殿本,然却与陈兆仑《紫竹山房文集》卷三《续职官考小序》一文基本一致。知陈兆仑《续职官考小序》即是为《续通考·职官》所拟之序文,且最初为官方所采,誊入正本。今检四库本《续通考》卷首《职名表》,未见陈兆仑之名。借由内府本所存旧文,陈氏参与《续通考》纂修之情实亦得彰显。

此外,内府本扉叶之粘签上写有该册校勘人员之姓名,颇可资订补。如第24册为“纂修臣季学锦、协修臣姚天成恭校”、第70册为“编修臣翟槐、检讨臣彭元珫恭校”、第81册为“编修臣陆伯焜、检讨臣彭元珫恭校”。其中季学锦、姚天成二人不见于四库本卷首之《职名表》;彭元珫在《职名表》中虽属提调官,然据上述校签可知,彭氏亦曾参与校勘工作。均可补记载之未备,深化对《续通考》纂办人员及分工的认识。

四、结论

国图所藏内府本《续通考》作为介于馆臣分纂稿本与四库本的中间形态,对于考察《续通考》早期文本形态及后期修订详情皆有重要意义。从内府本天头处校改意见可以看出,在《续通考》抄入《四库全书》时,又做了诸如齐整体例、增删条目、调整文句、订正讹字及异体字、改译少数民族专名等修订工作。《续通考》之纂办情实、取材来源、引述方式、馆臣分工,亦可借由内府本考知。相较于官方档册、馆臣文集偏重于馆务运作之记叙,内府本《续通考》则通过大量校改实例呈现出更为丰富、具体的纂修细节,有助于我们探究其不同版本间的因循嬗变及背后理路,进而深化对“续三通”纂办流程乃至清代史馆运作机制等方面的研究。

【作者简介】刘贝嘉,中国农业博物馆古农书专项工作办公室助理研究员。研究方向:清代学术史、中国古代科技史。

本文发表于《文献》2025年第2期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|