内容摘要:唐实录是唐史研究的关键史料,在宋代尚多见征引和收藏,宋以后几乎难觅踪迹。元末王袆的《大事记续编》征引大量唐宋佚籍,其中包括唐实录和宋敏求补晚唐实录四十条,学界对其性质认识多有不同。通过溯源比较,可考定这些实录有明引或暗引《资治通鉴考异》者,有采自《容斋随笔》等宋代文献者,均非对唐实录原文的直接引用。书中有七条宋敏求补撰的唐实录不见于其他传世文献,系从已佚的宋人著作中转引而来,可用以补充唐人生平、解读两《唐书》中语义模糊的文句、考察宋敏求补撰唐实录的议论体例,具有重要价值。《大事记续编》转引唐实录的现象,说明唐实录可能亡于宋元之交,并未传至明代。面对古书征引的佚籍时,应当在审慎辨析的基础上再加利用。

关键词:《大事记续编》 王袆 唐实录补 唐实录 宋敏求

引 言

唐实录是由唐代历朝官方纂修,并由北宋宋敏求等后人续补而成的一系列编年体史书,是两《唐书》和《资治通鉴·唐纪》等史籍的重要史源。然而,除《顺宗实录》五卷尚存于韩愈文集中外,唐实录原文几乎全部散佚,仅可从后世文献征引中拾得吉光片羽。其在两宋尚见《册府元龟》抄录以及司马光《资治通鉴考异》、王应麟《玉海》等文献征引,宋以后则难觅踪迹。唯元末明初之《大事记续编》征引唐实录四十条,显得极为特别,备受学界关注。

《大事记续编》(以下简称“《续编》”)七十七卷,是王袆续补南宋吕祖谦《大事记》而成的编年体通史,条载汉武帝征和四年(前89)至后周显德六年(959)间的历史大事,征引包括唐实录在内的大量唐宋佚籍,具有较高的文献价值。清乾隆年间,四库馆臣即认识到《续编》保存佚书之功,称:“宋庠《纪年通谱》久无传本,刘羲叟《长历》仅《通鉴目录》用以纪年,书亦散佚。此书间引及之,亦可以备参稽。至前贤议论,荟萃尤多。”近年来,学者也利用《续编》辑出了诸多佚籍。就唐实录而言,黄楼利用《续编》征引的武宗和宣宗实录探讨了会昌、大中之际的政治局势。谢贵安亦根据《续编》的征引推测唐实录的亡佚时间,认为:“元代后期该(引者按,指武宗、宣宗、僖宗、昭宗)实录可能尚存于世。唐实录在明清两代最终不存。”

在发掘利用《续编》所引佚书的同时,也有学者对《续编》引书的可靠性提出过质疑。岳珍指出《续编》中的杜佑《理道要诀》出自转引,王袆本人并没有见到《理道要诀》原书。张固也、熊展钊亦指出《续编》引书“往往一条记事却合引两种乃至多种古书,让人无法求证真伪”,“是煊博而已”。不过,这些质疑只是推测性的,并未对《续编》的引书特点进行全面考察。本文尝试在厘清唐实录流传情况和《续编》引书体例的基础上,考察此书所引四十条唐实录的可靠性和文献价值,并借此讨论唐实录的亡佚时间。

一、《大事记续编》直接征引唐实录的可能性

(一)唐实录和补实录在后世的流传

唐实录的纂修和续补,在史籍中有较为清晰的记载,但其具体流传情况和亡佚时间仍有模糊之处。大体上,武宗以前诸朝实录,或为当朝所修,或为新帝即位后追述前朝史事,但均纂成于唐代。《武宗实录》三十卷约成书于咸通年间,五代时仅余残本一卷。武宗朝以后的晚唐五朝(宣宗、懿宗、僖宗、昭宗、哀帝)实录,因时局动荡并未在唐代修成。后晋天福六年(941),贾纬“以唐代诸帝实录,自武宗已下,阙而不纪,乃采掇近代传闻之事,及诸家小说,第其年月,编为《唐年补录》,凡六十五卷”,可视作补撰晚唐实录的尝试。北宋庆历五年(1045),宋敏求依据贾书和其他史料成“《会昌实录》二十卷,宣、懿、僖、昭《实录》各三十卷,《哀帝实录》八卷,合一百四十八卷”,补全了晚唐六朝实录。

唐实录成书后,并不像明清实录一样深藏于宫禁之中,而是允许官员阅读与抄写。如贞观十七年(643),高祖、太宗《实录》纂成后,“仍遣编之秘阁,并赐皇太子及诸王各一部。京官三品以上,欲写者亦听”。开元年间,洋州刺史赵匡甚至倡议将实录作为科举考试科目:“其史书,《史记》为一史……国朝自高祖以下及睿宗《实录》,并《贞观政要》,共为一史。”足见唐实录在当时流传之广。

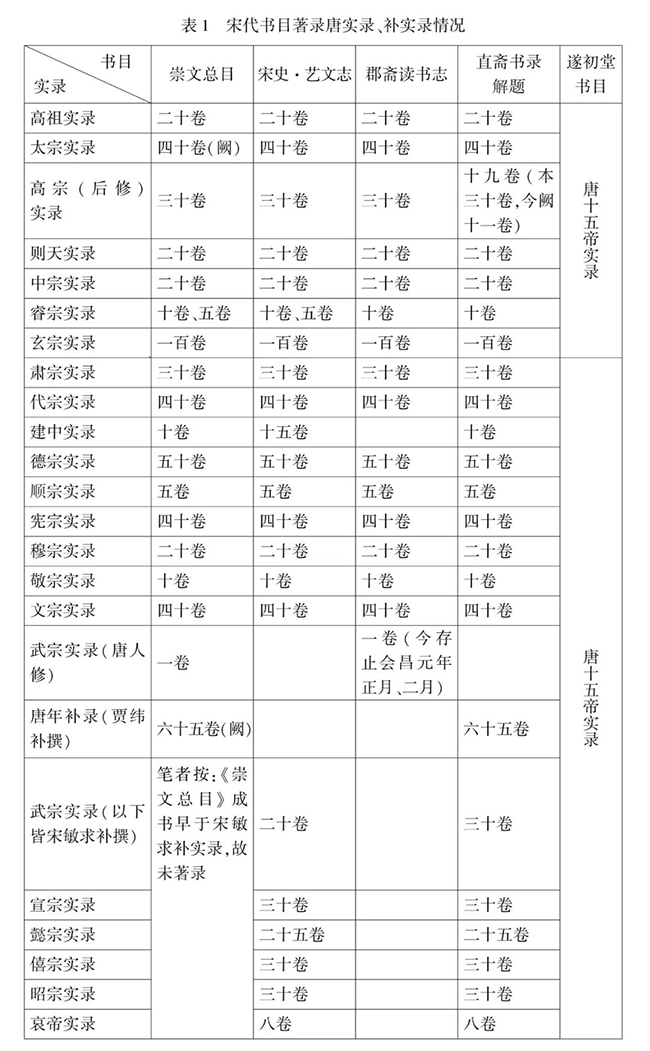

两宋时期,唐实录和补实录未见刊印,但传抄较广,多见收藏、阅读和征引的记录。以书目著录而论,官书目录《崇文总目》《宋史·艺文志》以及私家书目晁公武《郡斋读书志》、陈振孙《直斋书录解题》和尤袤《遂初堂书目》几乎著录了唐代历朝实录,也兼及贾纬和宋敏求的补实录,详见表1:

由表1可知,两宋诸目录所载武宗以前唐实录的卷数基本没有差异(唯《直斋书录解题》著录《高宗实录》“今阙十一卷”,及《遂初堂书目》仅著录“唐十五帝实录”,显然有阙),这说明武宗以前各帝实录在南宋中期尚流传有绪,仅有少量亡佚。至于贾纬《唐年补录》和宋敏求补实录,据《直斋书录解题》的著录可知,二书在南宋后期仍有流传。

书目著录之外,唐实录和宋敏求补实录亦多见宋人阅读和征引。北宋真宗时《册府元龟》唐五代部分即采各朝实录、国史及《唐书》修成(晚唐部分主要采自《旧唐书》),惜未标明出处。真宗、仁宗时,晏殊《类要》征引高祖至文宗十一部实录百余则(此时宋敏求补实录还未成书)。神宗间,司马光《资治通鉴考异》中征引了包括宋敏求补实录在内的各朝唐实录。南渡以后,绍兴年间邵博《闻见后录》引《穆宗实录》“元和十五年四月四日”条;约淳熙末,陆游《老学庵笔记》引《高祖实录》“武德二年正月甲子”条;约宁宗时,王明清《挥麈录》引《明皇实录》“开元十七年秋八月”条;绍熙、庆元间,洪迈《容斋随笔》谓“予读《昭宗实录》”“偶阅《唐昭宗实录》载一事云”等等,又征引宋敏求补《昭宗实录》原文;庆元间,黄处权编刻《莆阳黄御史集》时截取宋敏求补《昭宗实录》千余字刻入《附录》;约宝庆间,《岁时广记》征引《明皇实录》三次、《睿宗实录》一次;宋末,王应麟《玉海》征引唐武宗前历朝实录两百余条及宋敏求补撰《武宗实录》一条、《宣宗实录》五条。可见,至南宋末年,武宗以前实录基本尚存于世,宋敏求补实录或许有所亡佚,但仍存有武宗、宣宗至少两朝的部分文字。

至于贾纬《唐年补录》,北宋时,乐史《广卓异记》征引三次,《太平广记》有五处“出《唐年补录》”,晏殊《类要》征引三次,《资治通鉴考异》征引三十余次。但此书在南宋则征引不多,淳熙间《古今合璧事类备要》前集卷三二、卷五五引王庭凑事两条,其中前者又被《锦绣万花谷》前集卷十八转引。宋末元初胡三省音注《资治通鉴》虽评价《唐年补录》“乃末学肤受者之为耳”,但系就《考异》所引《补录》文字而发,应当并未看到《补录》原书。这或许是由于宋敏求补实录替代了《唐年补录》的功能,使后者在南宋时日渐式微,在宋元之交已难以得见。

从宋代的书目著录和征引情况来看,终有宋一代,武宗以前的唐实录虽有所散失,但大体上较为完整。贾纬《唐年补录》和宋敏求补撰晚唐实录在南宋末或许已有较多散佚,《唐年补录》甚至可能已经不存于天壤间。

而宋代以后,唐实录、补唐实录和《唐年补录》再不见于藏书目录的著录和《续编》以外文献的征引。清代四库馆臣从《永乐大典》中辑出大量佚籍,亦未见唐实录之踪影,这或许说明唐实录及补唐实录至迟在明永乐间就已完全散失。又,明代文渊阁藏书继承自宋元内府,而正统六年(1441)《文渊阁书目》不载唐实录和补唐实录,甚至可以推测元代朝廷官书中已经没有唐实录和补唐实录了。

(二)《大事记续编》的成书时间和地点

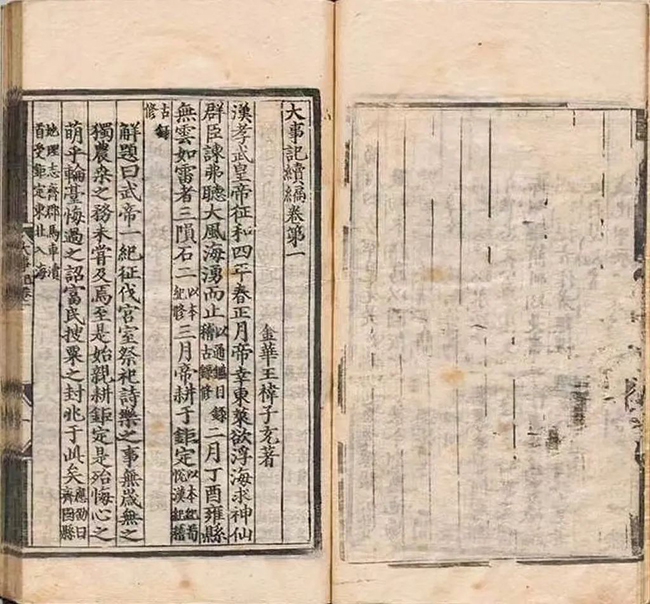

《大事记续编》现存明成化甲辰(二十年,1484)序刊本和《四库全书》抄本,但诸本序跋及历代史籍皆不载其成书时间,仅可通过王袆的生平略作推测。

《大事记续编》,日本内阁文库藏明成化二十年序刊本

王袆师从柳贯、黄溍,为金华学派重要人物。至正十八年(龙凤四年,1358)十二月,朱元璋取婺州,征王袆为中书行省掾史,其后历任江南儒学提举司校理、掌起居注、漳州府通判等职。洪武二年(1369),与宋濂同为《元史》总裁,修毕旋遭排挤,三年七月左迁赴甘肃。五年正月,出使云南招降元朝旧部,六月被杀害。诏赠翰林学士,谥文节。

至正十八年以后,王袆留下的文字多为诏令、奏议和应酬之作,恐怕没有时间和精力创作卷帙浩繁的《续编》。相反,在元末至正十五年到十八年,王袆“知世道终不可为,乃归隐青岩山中,著书立言”,有充裕的时间从事著述,其《青岩丛录》《华川巵辞》稿本即纂成于隐居时期。此外,与王袆同时代的俞恂为其作《家传》,在行文上将著《续编》之事置于“结屋青岩山中以居”与“岁戊戌十二月,大明皇帝亲取婺”之间,显然是认为《续编》成书于隐居之时,与《行状》之言亦可相互印证。

因此,推断《续编》当成书于元末王袆隐居青岩山期间,约在至正十五至十八年。此时唐实录和补唐实录应已亡佚或很难得见,被《续编》直接征引的可能性极小。不过,若要得出可靠的结论,仍要从文本内部出发,结合《续编》的引书特点和具体文字来判断。

二、《大事记续编》的引书特点

《续编》的编纂体例以年为纲,于每年之下条列本年的大事条目,标明“以某书修”,条目之后常附有解题,广引群书以补充史事细节、评价历史事件,多数也标明出处。正文及解题的引书约有数百种,大致分为两类:第一类是历代纪传体正史,以及《资治通鉴》(以下简称“《通鉴》”)、《通鉴目录》、《稽古录》等当时常见的编年体史书。第二类是数量众多的别史、杂史、政书、笔记小说等文献,其中不乏今日罕见的佚书,如杜宝《大业杂记》、窦苹《唐书音训》、宋白《续通典》、宋庠《纪年通谱》等等。然而这些文献中的相当一部分实非王袆所亲见。

兹以全书开篇第一条大事记及其解题为例,分析《续编》的引书体例和特征,即可知其实况。其原文如下(为便于分析,数字序号为笔者所加):

①汉孝武皇帝征和四年。春,正月,帝幸东莱,欲浮海求神仙,群臣谏,弗听。大风海涌而止。(以《通鉴目录》《稽古录》修)②二月丁酉,雍县无云如雷者三,陨石二。(以《本纪》修)③三月,帝耕于钜定。(以《本纪》、荀悦《汉纪》、《稽古录》修)

解题曰:④武帝一《纪》,征伐、宫室、祭祀、诗乐之事,无岁无之,独农桑之务未尝及焉。至是始亲耕钜定,是殆悔心之萌乎?轮台悔过之诏,富民搜粟之封,兆于此矣。(⑤应劭曰:“齐国县。”《地理志》齐郡:“马车渎首受钜定,东北入海。”)

先将①与其标注的出处《通鉴目录》《稽古录》进行对比。《通鉴目录》云:“上幸东莱,欲浮海求神仙,遇风而止。”《稽古录》云:“春,帝幸东莱,临大海。”与《续编》相比,二书缺少“群臣谏,弗听”和“海涌”两个细节。再检《通鉴》,发现文字俱全:“春,正月,上行幸东莱,临大海,欲浮海求神山。群臣谏,上弗听;而大风晦冥,海水沸涌。上留十余日,不得御楼船,乃还。”也就是说,①的内容溢出了《通鉴目录》《稽古录》的范围,却被《通鉴》完全涵盖。因此有理由怀疑本条文字是据《通鉴》所修,而非王袆标注的“以《通鉴目录》《稽古录》修”。

再对比②与《史记》《汉书》原文。《史记·武帝本纪》不载此事,《汉书·武帝纪》有“二月丁酉,陨石于雍,二,声闻四百里”,却无“雍县无云如雷者三”八字。此八字见于《汉书·郊祀志下》,《通鉴》又截取《郊祀志》文字作:“二月,丁酉,雍县无云如雷者三,陨石二,黑如黳。”与《续编》的文字几乎相同且内容更为丰富。可见,②与①的情况相似,文字范围均溢出了王袆标注的文献出处,而是很可能直接采自《通鉴》。

来看③,仅有短短七个字,却标注了三种来源文献。其中《汉书·武帝纪》确有“三月,上耕于钜定”一句,与《续编》几乎相同。《汉纪》云:“三月,上行幸钜定”,只云“行幸”,未言耕作之事,与《续编》不同。《稽古录》则不载此事。再检《通鉴》,作:“三月,上耕于钜定。”与《汉书》和《续编》文字相同。这意味着《续编》此句可能是根据《汉书·武帝纪》或《通鉴》修成,但无论如何都不能说是以“《汉纪》《稽古录》修”。

再看解题部分。首先是王袆自己的史评(④),指出汉武帝亲耕钜定,是对其早年穷兵黩武、劳民伤财之政策的反思,此后武帝便有轮台悔过之诏,政策转向休养生息。这些文字行文上虽无引用痕迹,系王袆本人所作,但从思想实质上说,应当仍是承自《通鉴》。《通鉴》在论及“上耕于钜定”和“轮台悔过之诏”时用大量笔墨表现武帝的悔过,如“由是不复出军,而封田千秋为富民侯,以明休息,思富养民也”云云,这些评论皆是司马光的发明,《续编》的史评应当亦是承此说而来。

最后是解题中用以补充史料的小注(⑤)。“应劭曰”和“《地理志》”云云出自《汉书》颜师古注。《汉书·武帝纪》“三月,上耕于钜定”颜注云:“服虔曰:‘地名也,近东海。’应劭曰:‘齐国县也。’晋灼曰:‘案《地理志》,应说是。’”《汉书·地理志上》齐郡载“钜定”,注云:“马车渎水首受钜定,东北至琅槐入海。”因此,王袆应当是在撰写③“三月,帝耕于钜定”时参考了《汉书·武帝纪》及其颜注,又根据颜注引应劭、晋灼之语找到了《汉书·地理志》的记载,并将应劭和《地理志》之语采入⑤,作为③的补充和史料扩展。

通过以上对《续编》全书第一条大事记及其解题的引书分析,可发现:①②系根据《通鉴》修成,④借鉴了《通鉴》的史论观点,③⑤系根据《汉书·武帝纪》及颜注修成。就《续编》此条所展现的文本面貌而言,难以发现征引《通鉴目录》《稽古录》《汉纪》等史籍的痕迹。

据以上比较可见,《续编》对引书出处的标注存在名不副实的现象,有据甲书修成却标为乙书者,有只据一种文献修成却标注多种文献者。其中最常见的情况是只引用《通鉴》或正史却标注其他一种或多种文献。即便是王袆自己阐发的史论,也有因袭《通鉴》的痕迹。面对《续编》征引的传世文献,今人尚能通过文本比较发现其伪托痕迹,那么对其征引的唐实录等佚籍,就更应当审慎辨析。

三、《大事记续编》中转引的实录

《续编》从卷四八隋大业十三年(617)到卷七十唐天复元年(901)的记事中,共征引唐实录四十次,其中武宗以前唐实录二十八次,补晚唐实录十二次。这些征引是王袆亲见,还是转引自他书?亦或是张冠李戴、虚标书名?今逐一查考史源,发现四十条中有三十三条尚见于其他唐宋文献征引,其中二十五条见于《通鉴考异》,五条见于《册府元龟》等文献,一条见于《容斋随笔》,两条为韩愈《顺宗实录》,事实上皆为《续编》据他书转引,或是征引其他文献却标以“实录”之名。现将三十三条分类考证如下。

(一)转引自《容斋随笔》者

《续编》从《容斋随笔》中转引的唐实录仅一条,但十分典型地体现了《续编》转引实录和标注出处的方式。《续编》卷六九唐僖宗文德元年(888)载:

是岁,赠孟昭图起居郎,常濬礼部员外郎。(以《实录》修)

解题曰:洪迈曰:方时艰危,救亡不暇,而初政及此,而《通鉴》失书之,亦可惜也。

本条是文德元年最后一条大事记,记载二人被赠官之事。其虽标注“以《实录》修”,但在时间上仅知是“是岁”而无具体月份和日期,这与《续编》和实录的编年体体例均有不合。再看解题,引用了“洪迈曰”。检洪迈《容斋随笔》,确有相同文字:

唐僖宗幸蜀,政事悉出内侍田令孜之手。左拾遗孟昭图、右补阙常濬上疏论事,昭图坐贬,令孜遣人沉之于蟇颐津,赐濬死。《资治通鉴》记其事。予读《昭宗实录》,即位之初,赠昭图起居郎,濬礼部员外郎,以其直谏被戮,故褒之。方时艰危,救亡不暇,而初政及此,《通鉴》失书之,亦可惜也。

僖宗朝,孟昭图、常濬二人被权宦田令孜分别贬死于中和元年(881)和光启元年(885)。洪迈据《昭宗实录》指出,昭宗“即位之初”便向二人赠官,以示平反和褒奖。按,昭宗于文德元年三月即位,次年正月改元龙纪。可知赠官时间确为文德元年,但其具体日期,洪迈并未明言。因此不难推断:本条大事记是依据《容斋随笔》中提到的《昭宗实录》修成,王袆没有亲见实录原文,故而无法确定赠官的具体日期,仅能笼统地标作“是岁”,附载于本年度记事之末。

(二)转引自《通鉴考异》并标明者

《通鉴考异》(以下简称“《考异》”)三十卷,是司马光在编纂《资治通鉴》时形成的史料考证和资料长编性质的副产品,以考证精良和广征博引而著称。《续编》的解题在功能上与《考异》十分相似,亦时常引用《考异》中的考证和史料,也因此转引了一些《考异》中保留的唐实录文字。此类有八条,因明确标明了《考异》之名,故而不难判断其转引性质。其中又可分为如下两类:

1. 直接转引《考异》中的唐实录而不加论辩。如卷四八大业十三年(617)六月己丑“渊子建成、世民拔西河郡”条解题:

《通鉴考异》:“温大雅《创业起居注》云‘命大郎、二郎率众讨西河’。高祖、太宗《实录》但云‘命太宗徇西河’,盖史官没建成之名耳。《唐·殷峤传》‘从隐太子攻西河’,今从《起居注》。”余见《通鉴》。

检《考异》原文,文字基本相同,确系《续编》对《考异》的直接引用。

2. 转引《考异》所引实录,但加以辨正或反驳。如卷六一建中四年(783)十二月壬戌“李希烈陷汴、郑二州,称帝,改元”条解题:

按《通鉴考异》谓:“希烈称帝,《实录》、《旧·希烈传》《颜真卿传》皆无年月。据《奉天录》《幸天记》及《实录》闰月庚午诏,谓在兴元元年正月初。”今以新旧《史》列传考之,建中四年冬,议改元,加尊号。陆贽奏僭帝者二竖,则其时希烈已僭号矣,不待至兴元也。况新旧《史》皆载希烈入汴州,僭号改元。岂不可考?

李希烈称帝之日期,司马光以为两《唐书》不载,故据《奉天录》《幸天记》《实录》定为兴元元年初。而王袆指出《考异》之疏忽,又据两《唐书》及陆贽奏议将称帝之事系于建中四年十二月。

(三)转引自《通鉴考异》而不标明者

《续编》中有部分唐实录文字看似无所依傍,仿佛是直接从原书引用,实则却是暗引《考异》而未标出处。这些文字不仅在内容上完全不出《考异》征引之范围,而且在行文和结构上也与《通鉴》和《考异》高度相似。此类有十七条,其中又可分为如下三种情况:

1.大事记条目之末标注“以《实录》修”,实则是依据《通鉴》《考异》等文献修成。如卷五八天宝六年(747)“冬十月,改温泉宫为华清宫”条,标注“以《实录》《通鉴》修”。《通鉴》的对应条目及《考异》载:

冬,十月,己酉,上幸骊山温泉,(《考异》曰:《旧纪》《唐历》皆作“戊申”,今从《实录》。)改温泉宫曰华清宫。

《考异》据实录考定温泉宫改名的时间为“己酉”而非“戊申”。《续编》此条虽仅云“冬十月”而未标明具体日期,但无疑是采纳了《考异》运用实录得出的考证结论。所谓“以《实录》《通鉴》修”,实际上只参考了《通鉴》和《考异》而已。

2.在长篇解题的开头罗列“实录”等多部书名,标榜解题内容是依据多种史籍而来,实则主要是从《通鉴》和两《唐书》中剪裁而成。如卷四八大业十三年“十一月丙辰,唐公渊克长安,约法十二条,除隋苛禁,下马邑郡丞李靖狱,既而赦之”条的解题,以三千余字的篇幅详言李渊攻克长安之始末,今录其首尾如下:

解题曰:按《隋书》、新旧《唐书》纪传、高祖太宗《实录》、温大雅《创业起居注》、柳芳《唐历》、陈岳《唐统纪》:大业十二年,渊为太原留守时,群盗蜂起……义宁元年十一月甲子,渊自长乐宫入京师,以渊为相国,假黄钺,进封唐王。此高祖平长安之本末也。

此条解题所标注的《高祖实录》《太宗实录》《唐历》《唐统纪》四种佚书,正为义宁元年(617)部分的《考异》所征引。而且,本条解题中还穿插了一段对《考异》及其征引的《创业起居注》和《太宗实录》的辨正:

《通鉴考异》据温大雅《创业起居注》“唐公顾谓大郎、二郎曰:何如?对曰”云云,“《太宗实录》尽以为太宗之策,无建成名,今从《创业注》”。按《创业注》作于武德时,建成位居上嗣,太宗止藩王尔。所以每事大雅不使太宗独专其名,故并建成言之也。观其谏高祖回师之辞,洞究敌情,辞语明白。建成庸人,岂能及此?今削其名。

义宁元年秋,李渊因军中乏粮且晋阳有险,与群臣商讨对策。《考异》据《创业起居注》认为世民、建成二人皆建议出兵咸阳。《续编》则以《考异》所引《太宗实录》仅有太宗之名,又据《创业起居注》之体例,以及世民、建成之人格差异,认定倡议出兵者仅有世民一人。此段文字虽与《考异》结论相左,但无疑是依据《考异》及其征引的实录修成。

再举两例,《续编》卷五十武德九年(626)正月庚申“秦王世民杀皇太子建成、齐王元吉及其诸子”条,其解题详载玄武门之变的始末,首云“按新旧《史》、《实录》”,末云“余见《通鉴》”;卷五八天宝十四年(755)十一月甲子“禄山反”条,其解题首云“按新旧《史》列传、《实录》、包胥《河洛春秋》、李匡文《幸蜀记》”,末云“余见《通鉴》”。两处解题虽篇幅较长,但考其内容,无一字溢出两《唐书》、《通鉴》、《考异》以外者,其标注的《实录》《河洛春秋》等文献,实为从《考异》中转引。

3.解题在史料和行文结构上都承袭《考异》,再对《考异》加以辨正。如《续编》卷六五太和四年(830)“二月乙卯,山南西道军乱,害节度使李绛”条解题:

按裴度撰《绛神道碑》:“益部为蛮寇掠,有诏发兵赴救。既行而贼去,不远而军回。监军杨叔元者,惮公守正不可寄私,因是遣间者迎劳回军,言公将收责所募之帛,令占著田亩。瓦合之众信然,遂相惊譟,疾入为乱……”《新史》取以传绛。《实录》则云:“绛召诸卒,以诏书谕而遣之,发廪麦以赏众,皆怏怏而退。出垒门,有请辞监军者,而监军使杨叔元贪财怙宠,素与绛隙,至是因以赏薄激之。散卒遂作乱。”似不如《新史》之有据。

本条解题探讨山南西道军乱之原因:据神道碑和《新唐书·李绛传》,系将士误以为自己将被遣散而叛乱;据实录所载,则是将士因“赏薄”而乱。王袆认为《新唐书》本传的记载出自神道碑,较实录更为可信。不过,此条大事记语虽简短但首尾俱全,王袆为何又要在解题中征引多种文献辨析军乱的原因呢?原来,《考异》曾探讨过这一问题,其先引《新唐书》,再引实录,并采信后者的记载。王袆显然是参考了《考异》的论述但无法赞同,因此又用神道碑等史料加以辨驳。可以说,整条解题都是将《考异》作为论述基础和反驳对象的。

(四)采自《册府元龟》等文献者

《续编》中有五条标作“实录”的文字不见于《考异》所引,而见于《册府元龟》。按《册府元龟》多采唐实录和国史原文,且在宋元时期流传较为广泛,其文本可能被王袆直接阅读和引用,并题作“实录”之名。不过此书有千卷之多,王袆也可能未得亲见和收藏,亦或是难以检索,而是从一些宋元史籍中辗转引用,唯其来源仍是《册府元龟》或唐实录。如《续编》卷六三元和十二年(817)“冬十月辛未,李愬袭破蔡州。癸酉,擒吴元济,寻伏诛”条解题:

按新旧《史》纪传、《实录》……初师道置邸东都,多买田伊阙、陆浑间,以舍山棚。(《唐实录》:东畿西南连(號)〔虢〕、邓州,山谷旷而多猛兽,人习射猎而不耕蚕,春夏迁徙无常,俗呼山棚。)

此处所引东畿西南俗呼山棚之事,还见载于《唐会要》卷六七《留守》、《册府元龟》卷四一三和六九六、《新唐书》卷一六二《吕元膺传》、《资治通鉴》卷二三九等多种传世文献。但诸文献之表述和用词略有不同,与《续编》所引最为契合者,系《册府元龟》卷四一三:

东畿西南濒邓、虢,山谷旷而多麋及猛兽,人人习射猎,而不利耕蚕,春夏以其族党迁徙无常处,俗呼为山棚。

《续编》所引文字,完全被《册府》此条所涵盖。尤其是“耕蚕”一词,其他传世文献或作“事农”“耕种”“耕稼”等,唯《册府》此条作“耕蚕”,可能正是《续编》此条“唐实录”的史源。

(五)引用韩愈《顺宗实录》者

韩愈所撰《顺宗实录》五卷,因被收入《昌黎先生集》而成为唐实录中唯一流传至今者。《续编》也引用了《顺宗实录》两次,经文字比勘,确与韩愈文集一致。

首先看第一处,《续编》卷六二永贞元年(805)三月条:

壬申,追陆贽、郑余庆、阳城等赴京师,贽与城已卒。寻赠贽兵部尚书,谥曰宣,左散骑常侍。(以韩愈《实录》修)

《顺宗实录》载:

(永贞元年三月壬申)追故相忠州刺史陆贽、郴州别驾郑余庆、前京兆尹杭州刺史韩皋、前谏议大夫道州刺史阳城赴京师……而陆贽、阳城皆未闻追诏而卒于迁所……(七月丙子)赠故忠州别驾陆贽兵部尚书,故道州刺史阳城左常侍。

二者完全吻合,唯《续编》“谥曰宣”三字为《顺宗实录》所无。按“谥曰宣”三字之后的“左散骑常侍”显然指阳城而非陆贽,因此三字或原作“赠阳城”之类,系在传抄中产生漫漶缺损,又因后人误补所致。

第二处见于《续编》卷六三元和元年“秋七月壬寅,葬丰陵,庙号顺宗”条解题。其首云“按新旧《史》、韩愈《顺宗实录》”,检解题中未见载于两《唐书》的文字,有“于父子间慈孝交洽无嫌,每以天下为忧”“裴延龄、李齐运、韦渠牟等以奸佞相次进用。延龄尤狡险,判度支,务刻剥聚敛,以自为功,天下皆怨怒。每进见,候颜色,辄言其不可。至陆贽、张滂、李充等以毁谴,朝臣悚惧。阳城等伏阁极论,德宗怒甚,将加城等罪,无敢救者。独开解之,城等赖以免”等等。检《顺宗实录》原文,与之略同。

《续编》两次引用《顺宗实录》均特地标明韩愈之名,这或许是由于韩愈名声之大,也可能是因为王袆所见并非单行本实录,而是韩愈文集。

四、《大事记续编》中独见的晚唐实录

《续编》征引的四十条唐实录,除前述三十三条还见于其他传世文献的征引以外,尚有七条晚唐实录系《续编》中所独见。其中武宗朝实录三处、宣宗朝实录两处、昭宗朝实录两处,下文分别辨析之。

(一)《武宗实录》三条

1.《续编》卷六六开成五年(840)正月条:

(武宗)以仇士良为开府仪同三司、左卫上将军。(以《实录》修)

仇士良任开府仪同三司、左卫上将军之史实,亦见于《仇士良神道碑》及《旧唐书·武宗本纪》。然《神道碑》仅云开成五年而无月份,《本纪》仅云开成五年二月封仇士良为楚国公,皆不言仇氏除授二官的具体时间。此条实录所提供的时间信息是独一无二的,可补史书记载之阙。在仇士良的把持下,武宗于开成五年正月十四日即帝位,半月内便任仇氏为掌管宫禁宿卫之长官,又带最高阶之散官,更可见仇氏当时权势之大。

2.《续编》卷六六会昌四年(844)八月“戊申,加司徒李德裕太尉、卫国公”条解题:

《武宗实录》:甘露之变,王涯、贾餗等横罹大祸。至会昌已易代矣,朝廷不能因事洗涤,明其无罪。羽、庠非投迹强臣,莫全其躯,至是不幸。已为潞卒所杀,而复声其罪,以逆为名,识者知德裕之及祸矣。

文宗朝甘露之变时,王涯、贾餗被权宦仇士良杀害,时论冤之。武宗会昌年间,昭义军节度使刘从谏卒,其侄刘稹欲自称留后以叛,部将郭谊杀刘稹及王羽(王涯族孙)、贾庠(贾餗之子)以向朝廷自赎。而宰相李德裕诏称“逆贼王涯、贾餗等已就昭义诛其子孙”,仍不为王涯、贾餗二人平反。《续编》引《实录》谓“识者知德裕之及祸矣”云云,为诸文献中所独见。

3.《续编》卷六六会昌四年冬十二月“再贬太子太傅、东都留守牛僧孺为循州长史,湖州刺史李宗闵流封州”条解题:

按《实录》:初,僧孺、宗闵亦尝交连为声援,一旦以谋危社稷远窜,时论冤之。余见《通鉴》。(王涯、贾餗之徒,为士良所陷,至于族灭。德裕以李训尝陷己,怒及涯辈,子孙避祸逃窜,德裕方目以逆徒。则所谓宗闵、僧孺谋危社稷之罪,庸可信乎?)

此条实录云牛李党争之背景下,牛僧孺和李宗闵二人遭受李德裕迫害之情形。其后又有王袆本人的按语,意谓李德裕因与李训素有嫌隙,故而在李训、王涯、贾餗和他们的子孙遭受宦官迫害后,不能为他们平反,反而仍以逆徒视之(参见上条)。那么牛僧孺、李宗闵身为李德裕的政治对手,二人所谓的“谋危社稷”之罪自然是李德裕的罗织,不足为信。由此可见宋敏求、王袆对李德裕结党偏私之指责。

(二)《宣宗实录》两条

1.《续编》卷六七会昌六年三月甲子“帝(武宗)崩于大明宫,太叔(宣宗)即皇帝位,改名忱”条解题,长篇讨论了宣宗即位前是否曾流浪江湖、削发为僧的问题。解题首先征引《考异》的论点:韦昭度《续皇王宝运录》和尉迟偓《中朝故事》中关于宣宗秘密出宫、流浪江湖为僧的记载属于“鄙妄无稽”,因而不予采信。其后征引《景德传灯录》和“宋敏求补《宣宗实录》”,指出韦昭度、尉迟偓之说并非毫无依据:

然释氏《传灯录》具载宣帝为僧时问答之语,则其尝浪迹江湖明矣。即位之后,追仇前事,至于武宗诸子皆不保其终。宋敏求补《宣宗实录》谓:“自大中后,皆宣宗子孙继世,故唐人不敢道。”则昭度、偓辈所纪,未可以其鄙妄而弃之也。

所谓“宣帝为僧时问答之语”,见《景德传灯录》卷九,“唐宣宗问禅宗何有南北之名。师对曰……是日辩师对七刻,赐紫方袍,号圆智禅师。仍敕修天下祖塔,各令守护。”不过,“赐紫方袍”“敕修天下祖塔”云云,恰恰表明宣宗当时手握权力,绝非流浪之人,因此这一记载并不能作为宣宗为僧的依据。宋敏求补《宣宗实录》则称唐人讳言宣宗的真实身世,意谓宣宗确曾流浪江湖。此论虽不一定符合史实,但代表着宋敏求等宋人的史观和史评,可备一说。

2.《续编》卷六七大中二年(848)“秋九月甲子,贬李德裕为崖州司户”条解题:

《实录》:九月甲子,敕德裕“动多诡异之谋,潜怀僭越之志”,又云“擢尔之发,数罪无穷,载窥罔上之由,益验无君之意”。帝素恶德裕,及是谴斥,命内外制各撰词,而择用者乃翰林学士令狐绹所作。余见《通鉴》。(按《实录》:“会昌中,皇子益王、兖王已长,议策立之际,德裕必当有语及之,故深忤宣宗意,朋党挟吴湘事以希上,指卒远贬之。夫德裕之相武宗得君如此,其专也;宣宗之怨武宗如彼,其深也。宣宗既立,德裕固难立于其朝矣。况白敏中、崔铉辈,抵掌手,构成其罪,顺流抑坠,其势然尔。”宋敏求谓德裕以请立二王,忤宣宗之意,必有所据云然也。)

此处所引《实录》实际上有两处:第一处是宣宗谴斥李德裕的诏令,王袆谓此诏出自令狐绹之手;第二处是分析李德裕失势的原因在于其“请立二王”,深忤宣宗之意。第二处明确标明了宋敏求之名,系出自宋敏求补《宣宗实录》无疑。而关于第一处所云令狐绹撰写诏令之事,唐代史籍中并无明确记载,唯宋初钱易《南部新书》云:“大中中,李太尉三贬至朱崖。时在两制者皆为拟制,用者乃令狐绹之词。”此说或是钱易、宋敏求等北宋史家的一致看法,载入补《宣宗实录》后又为《续编》所承袭。

(三)《昭宗实录》两条

1.《续编》卷七十天复元年正月“神策军将孙德昭等讨乱,帝复位,刘季述等伏诛。黜太子裕为德王”条解题:

《实录》:刘季述知崔胤遣使告朱全忠,欲尽杀两司官,以泼醋为号,后即弑逆于东内,挟少主而专大权。

此段《实录》详言刘季述叛乱之过程。《新唐书·刘季述传》亦有类似的表述:“是时季述欲尽诛百官,乃弑帝,挟太子令天下。”然而本传“乃弑帝”一语似乎是指刘季述已将弑帝付诸实践,语义不甚明了。而《实录》“以泼醋为号”等语详细描述了刘季述弑帝之计划和具体行动,又有“崔胤遣使告朱全忠”一句,展现了刘季述计划败露的原因,语义显明且历史细节更加丰富。

2.《续编》卷七十天复元年春正月“东平王全忠陷绛、晋二州”条解题曰:

按《实录》:全忠既服河朔三镇,欲窥王室,簒代之谋益露。以李克用在太原,惧兵掎角,乃袭河中。

此条《实录》言朱全忠叛乱之缘起,《旧唐书·昭宗本纪》亦有类似记载:“时朱全忠既服河朔三镇,欲窥图王室篡代之谋,以李克用在太原,惧其角逐。是月,全忠令大将张存敬率兵三万,由含山袭河中王珂。”但其言“欲窥图王室篡代之谋”略有不通,或有阙文,《续编》所引《实录》之“欲窥王室,簒代之谋益露”则文义明白,可供校勘《旧唐书》之文字。

(四)七条佚文的性质和价值

以上七条独见于《续编》的晚唐实录是何种性质?是王袆亲眼所见吗?按,《武宗实录》在南宋仅余“会昌元年正月、二月”一卷残本(据表1《郡斋读书志》栏),武宗朝以后则无唐人所修实录。以上七条标注“实录”的文字皆载武宗朝以后之史事,又不涉会昌元年正月、二月之事,可知是后人补撰唐实录无疑。就贾纬、宋敏求的两种补实录而论,如前所云,宋敏求补实录在宋代虽有散失,但流传相对较广,而贾纬《唐年补录》因在功能上为宋敏求补实录所替代,故而在宋末可能已经完全亡佚,被王袆阅读或转引的可能性更小。况且,《唐年补录》的性质虽是补实录,但包括《通鉴考异》和《续编》在内的史籍征引《唐年补录》时一般径题“唐年补录”之名,不会与“实录”或“补实录”相混淆。相反地,《续编》中的两条《宣宗实录》皆明确提及宋敏求之名。因此,合理的解释是,《续编》中所见七条晚唐实录皆为宋敏求所补撰。

此外,《续编》征引武宗朝以后的晚唐实录共有十二条,除独见的七条以外,据上文所考,还有四条转引自《考异》,一条转引自《容斋随笔》。若王袆能够亲眼见到补实录原本,应当不会从他书转引。同时,《续编》引书所标出处虽不甚严谨,但绝非毫无根据的捏造杜撰、虚标书名,而是大多能够从传世史籍中找到转引的痕迹。这七条补实录应当亦不例外,是从前代文献中转引而来,只是这些文献今日也已亡佚,难以考索具体出处。

观察七条补实录佚文的内容,第一、六、七条为陈述史实,第二、三、四、五条为阐发史论。实录之体裁,本应以阐述史实为主,不该有过多的评论,今存韩愈《顺宗实录》即是如此。但宋人补撰实录时则不必墨守这一体例,其中对宣宗身世、李德裕人格的评论,以及对牛李党争等一些史事细节的推测,皆是史评、史论性质的文字。这也反映出宋敏求补撰唐实录乃至宋代史学的一大特色,即阐发评论和追求义理。《续编》本身也继承了这一史学传统,征引了胡寅、王师古、朱熹、唐仲友、吕祖谦等诸多宋儒的史论和佚说,是探讨宋代史学尤其是南宋以来金华学派的重要材料。《续编》中的七条补实录佚文,或许就是从宋人的史论著作中转引而来。

五、余论

王袆的编年体通史《大事记续编》征引了大量珍贵的唐宋文献,有较高的文献价值,但也存在引书出处名不副实、征引一书却标注引自多书等不严谨的情况。除个别条目内容与引据文献不合以外,并未发现有意作伪的情况。《续编》中有四十条标注为“实录”或“以《实录》修”的文字,实际上皆为从《资治通鉴考异》等史籍中转引,并非王袆亲见。不过,其中七条宋敏求补晚唐实录已不见载于其他传世文献,故对补充唐人事迹、释读两《唐书》语义模糊之处、考察宋敏求补撰唐实录的体例仍有重要价值。

通过对《续编》引唐实录佚文的详细考察,也能够对唐实录的流传情况和亡佚时间作新的推测:宋末时,武宗以前的唐实录大体仍存,宋敏求补晚唐实录或有部分亡佚,贾纬《唐年补录》可能已完全散失。至元末王袆编撰《续编》时,唐实录、补实录和《唐年补录》的原书或许都已难得见,可能均亡于宋元之交的战火之中,《顺宗实录》以外的诸本唐实录皆没能流传至明代。

《续编》名不副实的标注方式实际上也是古书引书的常态,元代同时期的文献中尤为如此。与《续编》几乎成书于同时同地的宋濂《诸子辨》,广征博引辨伪二十余部子书,实则是大量转引、承袭《文献通考·经籍考》。又如,元大德间骆天骧纂《类编长安志》征引唐实录十余次,卷首亦开列“唐实录”等二百余部引用书目。然而此书内容绝大部分袭自宋敏求的《长安志》,在引书上“有的只是把宋《志》引用的书名照抄过来,骆氏本人并未直接读到原书、从原书引用。有的则是化一书为若干书”,与《续编》十分相似。由此可见,在面对《续编》等古书征引的珍贵佚籍时,应当在审慎考察真伪的基础上再作利用。《续编》尽管标注文献出处并不可靠,但因其成书较早,所见颇多,仍不失为保存唐宋佚籍的宝库,在辑佚、考史和考察文献存亡等方面,依然有待发掘和利用。

本文撰写得到罗韫哲等同门的帮助,《文献》匿名外审专家对本文提出了宝贵的修改意见,谨致谢忱。

【作者简介】杨永政,天津师范大学古籍保护研究院讲师。研究方向:历史文献学、版本目录学。

本文发表于《文献》2025年第2期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|