内容摘要:光绪三年至四年,华北五省发生了特大旱灾,史称“丁戊奇荒”,以谢家福、郑观应为首的仁人志士,为了支援灾区、抵制西人教赈、维护和巩固京畿地区安全,北上义赈。他们主持刊刻了塔图、铁泪图、福报图、观音图、万利图、如意图等赈灾图,以刻画灾民凄惨生活和积善福报为主要内容。有别于传统流民图绘图上谏的形式,赈灾图刊布自江浙至岭南各省,以助赈公所为依托,筹集善款,动员社会各阶层各身份群体参与到义赈中。赈灾图传播地域广、影响范围大,形成了自身独特的文献特征,并发挥了相应的社会功用。刊图劝捐作为初兴期义赈中的重要手段,成为富有近代性特征的民间社会助赈行为。

关键词:丁戊奇荒 赈灾图 谢家福 荒政近代化

自清光绪元年(1875)开始,山西、陕西、直隶、河南、山东诸省发生了一场特大旱灾,到光绪三年(丁丑)、四年(戊寅)达到极致,这场灾难因波及范围广、历时长、受灾人数多,史称“丁戊奇荒”。丁戊奇荒对中国晚清社会历史产生了深远影响,其间灾赈也拉开了中国荒政近代化的序幕。在这个过程中,一种特殊的文献形态“赈灾图”应运而生,它以刻画灾区人民的苦难为主体内容,以劝赈募捐为主要目的,既与宋代以来郑侠所绘《流民图》一脉相承,又在危机四伏、动荡巨变的社会格局中完成了自身社会功用和历史价值的转变。

以往对丁戊奇荒赈灾图的研究主要集中在两个方面:第一,以丁戊奇荒义赈活动为中心,将赈灾图作为义赈救荒宣传手段之一,关注赈灾图的政治作用和史学价值,以朱浒《地方性流动及其超越:晚清义赈与近代中国的新陈代谢》为代表;第二,以赈灾图为中心,认为它上承宋、元、明以来的“流民图”传统,关注它在体现灾情内容和义赈思想上的文献价值。上述成果在推进赈灾图研究上都具有重要作用,不过仍然有许多问题尚未触及或深入,比如赈灾图是如何发起并刊刻问世的,是怎样编纂而成的,又是如何伴随助赈过程推广传播的,在整个传播过程中到底在多大程度上发挥了劝捐的作用,义赈结束后是否继续存在?探索这些问题,有助于更加全面地认识赈灾图这一文献类型的完整样貌,以及它是如何在晚清这一动荡的历史时期融入荒政体系并发挥其文献价值和社会功用的。

一、赈灾图刊刻的缘起

赈灾图的发起和刊刻是伴随丁戊奇荒的助赈开始的,苏州成为赈灾图刊刻的中心地。光绪三年二月,身在苏州的谢家福已经开展以资遣灾民为主的救助活动,“押送江北灾民回籍”,船只约有“数千余号”。自泰州归来后,得知“耶稣教之洋人慕惟廉、倪惟思、李提摩太及烟台领事哲美生等在东齐赈给灾民”。李提摩太还通过主笔的《万国公报》撰文报道灾荒进展、呼吁赈灾。与此同时,很多西方媒体参与到灾荒事件的报道和争论中,如《北华捷报》《纽约时报》自1876年起就持续报道灾情并分析引起灾荒的原因,特别是批评官赈不力以及清政府在商贸、铁路、医疗等多方面的“停滞”和“倒退”;《泰晤士报》自1878年2月开始报道这场饥荒,并呼吁公众媒体的关注和公众捐助,指出清政府在财政支出和救济上的无力。西人在中国本土的赈济以及对国事的评议对谢家福造成了巨大的冲击,他“深惧敌国沽恩,异端藉肆……阳居救灾恤邻之名,阴售收拾人心之术”,于是致书袁敬孙等人,痛陈“窃恐民心外属,异教横恣,为中国之大患”,认为若非“裒集巨款,跟踪济赈,终无以杜外人之觊觎,固中国之藩篱”。并且充分认识到西教发赈蔓延的危害:“(山左灾民)既受教堂之赈,必服外洋之教,无论其为天主、为耶稣,终不当以中国之民,服外教而废五伦。”可见,谢家福最初跨省“跟踪济赈”的想法是以抵制洋人发赈为前提的,是出于忠臣义士忧国忧民的家国意识。

在得知洋人发赈前,苏州仅有李金镛一支力量北上,而在面对洋人赈济行动时,谢家福则有意识地联系和组织苏州府人士团结起来参与到跨省办赈中。当此时,国土和海防的威胁已经将清廷拖进外国势力入侵的危机中,谢家福曾怒斥:“逆夷益肆,震惊我庙社,戕害我官民,侵占我海疆,凭陵我畿甸,此我朝未有之辱,臣子不共之仇也。”而发生在本土的灾荒却要通过外国势力的介入才能得到改善和解决,这对富有家国意识的精英群体而言,无疑是一种讽刺。抵制洋人办赈,掌控办赈的资源和命脉,以此为动机,才真正促成跨省办赈从动议到落实。

西洋助赈的主要对象之一是儿童,《申报》曾专门报道:“西人名立则而脱者(笔者按,即李提摩太)在山东灾区收得难孩四百人。兹闻有某者在青州府属见此等幼孩晚饭,计共一百十人,盖收养后分作数处居住也。时见佣人挑小米饭两桶来,各小孩俱环立桶旁,谢天而食。”“谢天而食”正是谢家福忧思逐步“服外教而废五伦”的外在表现。也正因如此,袁敬孙写给谢家福的信中提到:“倘能收养一名,即免饥死一名,即少入教一名……欲集二三千金,专往彼处收婴。”谢家福东赈一行“专为弃孩”,赈灾图正是在这个过程中为了促进办赈措施的开展发起和刊刻的,“中州福幼图”“仳离啜泣图”重点刻画了幼童在灾荒中各种悲惨情状。

朱浒认为江浙士绅积极参与华北办赈的动机源自难民对江浙本土安全的冲击,“这就使此次行动(笔者按,指李金镛光绪二年的苏北赈灾行动)不过是江南地方性救荒传统的某种延伸,而与那种‘不分畛域’的跨地方义赈行动还有相当大的距离”。谢家福所在的江苏也经受了难民的冲击,他在光绪三年还参与过“弹压滋事灾民”之事,而此次亲赴东赈的另一个考虑是从京畿安全角度出发的。华北被灾五省紧邻或近邻京畿,灾荒引发的流民、治安、经济等社会性问题严重冲击着京畿地区。谢家福多次言及近省灾民对京畿的威胁,“江北风气素悍,山东为近畿要地,若不亟为补救,隐患何可限量”,“叠闻山西自上年六月十八日以后,至今未得滴雨,馆陶县灾民聚众劫掠,居民迁徙一空,河南灾民戕杀总兵,直隶马贼大起,行路戒心诸信,不禁问天搔首”。谢家福、李金镛、严作霖等人赴山东,熊其英、凌淦、金福曾等人赴河南,潘民表、严作霖、金福曾等人赴山西,乃至后来严作霖、潘民表、李金镛、杨殿臣赴直隶办理水灾赈务,诸如此类越境办赈除了可以尽快董理被灾省份赈务外,也有通过缓解灾情保证和巩固京畿地区安全的目的,而赈灾图正是在北上过程中传播并发挥影响的。

二、赈灾图的刊刻和分类

现存赈灾图主要包括三类:塔图、铁泪图、福报图,因灾情缓急和赈灾目的不同而形成。

(一)塔图

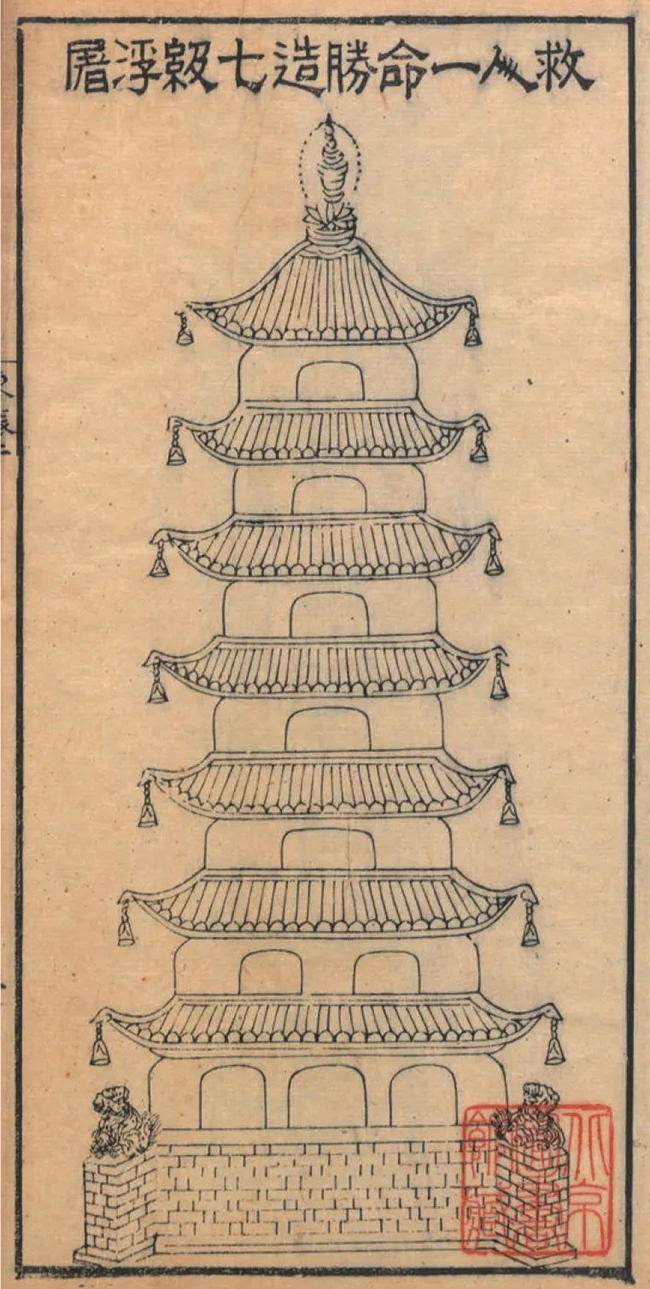

光绪三年五月,谢家福同袁敬孙开赴山东办赈。赈灾图在筹备赴东事宜中从商讨变为现实,最初发起刊刻的就是塔图。五月初一日,谢家福拟刻“塔图”,并专门撰写了捐启:“仿照道光时水灾谢蕙庭先生筹捐成法,以五十文为一愿,只捐一次或一愿,或十百千愿,各随心力。倘荷俯允,请于雁塔题名,以示救人一命胜造七级浮图之意云……写好样本,并画塔座。”谢蕙庭即谢元庆(1798—1860),字肇亨,谢家福之父。《〔同治〕苏州府志》详细记载了他的“筹捐成法”:“道光己酉,吴中涝,元庆稽贫户于城内外,得四百余户,计口给米……元庆立五十文愿,设平粥局,半价卖,令及门辈放行于安徽,所济以亿万计。”谢元庆以五十文为一愿,并未刻图。谢家福借鉴这一成法又有发展,刻图题名。五月初二日,“雇定刻匠,赶刻捐簿,限于初五日下午装齐二百本”。可见,雁塔图最初应当是单独发行的,目前所见者被收入《齐豫晋直赈捐征信录》中,题名为《东赈雁塔图》(见图1)。

图1《东赈雁塔图》,清光绪间刻本

光绪三年十月初三,谢家福从山东启行回苏,随即投入河南赈事中。二十九日,商定拟仿《东赈雁塔图》刻双塔图,并说明“绘列双塔,略资区别,务望君子仁人慨然乐助,愿数多寡,各随心力”。此后,晋赈又再次刊刻塔图,《扬州收解晋赈公所章程》载“镇江所刻救命塔早经散发”。可见塔图刊刻助捐贯穿在整个赈务过程中。

(二)铁泪图

光绪三年十二月十二日,谢家福与姚孟起、吴大澂商刻《河南铁泪图》(见图2);十六日,谢家福开始撰写《河南铁泪图说》;三十日,铁泪图刻成(共计插图32幅),前后不过半个多月,可谓迅疾。铁泪图近故事图,以灾民为主体描摹对象,刻画出灾情演变加重过程中灾民身心遭受的重创,以及城市经济、伦理道德、社会秩序遭到的冲击和破坏。其实,铁泪图之名并非始于此,早在咸丰间,余治就刊刻了《江南铁泪图》,旨在助捐太平天国运动中的难民,他解释“铁泪”云:“凡不忍见、不忍闻之事,怵心剧目,罄笔难书,所谓铁人见之,亦当坠泪。”丁戊奇荒中“铁泪图”即源于此。

这期间,上海的郑观应与经元善、谢家福、严作霖等创办筹赈公所,又与徐润、盛宣怀等人创办义赈公所。光绪四年夏,郑观应在上海主持刊刻了《奇荒铁泪图》,包括《直豫秦晋四省灾图》和《诚求保赤图》;光绪五年秋,又刊刻了《晋灾泪尽图》(见图3),三种合称“沪刻灾图”。《直豫秦晋四省灾图》由上海著名画家钱慧安绘图,共12幅。《申报》刊载《同心好善》一文,云钱慧安因“前见苏城桃花坞谢氏刻《河南铁泪图》劝赈”,遂绘此图,“写惨状于毫端、闻哭声于纸上,足令阅者感动”,郑观应遂“助刻资二十金,以襄善举”,并将该图“附入西北省募赈捐册”。

《诚求保赤图》由陈寿萱绘图,共8幅。每图有八字图注,先图后文。《晋灾泪尽图》由田子琳绘图,共9幅,先文后图,每图有八字图注,文由金尔珍书写。郑观应称“沪上倡举义赈,凭借是图控诉”,延聘多位沪上艺术家共同创作,足见对图册之重视,在很大程度上提升了赈灾图的品格和声誉。

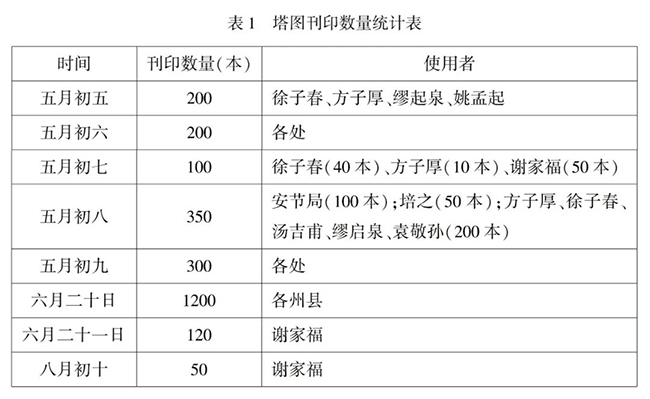

(三)福报图

福报图是以故事图的形式展示助赈在功名利禄等各个方面所获得的善果,与塔图相比,更加直观生动。《晋灾福报图》(见图2)亦收入《齐豫晋直赈捐征信录》,由姚孟起书、田子琳绘图,总题名“行报有福”,共8幅,分别绘八位乐善助赈者在子嗣、仕途、财富、善终等方面所得福报。谢家福于光绪四年五月撰《酌拟收解章程》刊载福报图捐册发行方式,说明该图在此之前已刊刻使用。七月,《申报》还专门转载《晋灾福报图》图说部分。与塔图和铁泪图相比, 福报图后出,是在晋赈官赈不济后义赈同仁推出的赈灾文献,而它在晋赈结束后还继续发挥效用(详见下文)。

图2《晋灾福报图》,清光绪间刻本

(四)其他

随着赈事的推进,又出现了积财图、观音图、万利图、如意图等劝捐图。谢家福在日记中记录:“山东之塔图第一本也,山西之积财图第二本也,河南之双塔图第三本也。”积财图也是由谢家福设计,目前未见传世图像,从其与塔图、双塔图并列推测,可能也是没有故事情节、用以积累功德聚集财富的图式,主要用于山西一地的捐赈。

观音图、万利图、如意图都用于河南募捐。万利图全名“一本万利图”,《申报》曾刊《一本万利》文介绍此图:“若既可广行又可持久,则惟有今之继《铁泪图》与《福幼图》而起者,如本埠彭诚济堂内分办河南助赈局所刊送《一本万利图》是已。夫人情于将本求利时,出本恒乐其少,而得利不厌其多。若一本即可得万利,则无论贫富商民,亦谁不闻风踊跃者。《一本万利图》盖即历来尽力助赈获利无穷者之左劵也。”《一本万利图》由河南助赈局刊刻,由彭诚济堂代办分发,自七月始,一直持续到当年年底。如意图全名“必定如意图”,类似塔图,每百文为一愿,经办者有苏州桃花坞、安节局。《南豫赈捐收解录》中记录了观音图、万利图和如意图募捐银数量。

总体来看,塔图、积财图、观音图、万利图、如意图多以单幅形式刊布,铁泪图和福报图则多成册刊布,且编纂形式多集图、诗、文于一体,大多是一图配一图说,部分图额有题句,图说则或诗或文。铁泪图、福报图出以故事图还有另一重考虑。经元善在光绪四年《急劝四省赈捐启》中说:“现在通都大邑之人,耳濡目染,见闻已深,挥手千金而助者有之,变卖古玩而助者有之……他如离省较远之州县,山乡僻壤之编氓,非特目未曾睹,抑且耳未曾闻,一旦执途人而语之,必曰断无此事也,言之不足以信,于是乎铁泪图出矣。”灾赈在灾情发生后的一年中已经在“通都大邑”取得了相当成效,但是还有很多地方存在质疑,谢氏绘刊铁泪图是要以图为证,起到征信的作用。也正是出于该种考虑,《河南铁泪图》被收录进《齐豫晋直赈捐征信录》后,分为“豫饥铁泪图”“中州福幼图”“仳离啜泣图”三组插图,对象和主题都更加鲜明。为了增强可信度,文字部分刻意增加查赈、办赈情况及相关人员姓氏。如《奇荒铁泪图》《晋灾泪尽图》提及负责秦晋查赈、办赈者阎敬铭、谭钟麟和严作霖,《中州福幼图》《仳离啜泣图》提及参与河南、山西办赈者有赵崧甫、谈任之、凌淦、熊其英、李金镛、潘民表等人。特别是赵、谈、严、熊、李等人都有参与东赈的经验,一方面说明灾情经过查赈、办赈者亲睹,并非道听途说,是据实以禀;另一方面说明义赈募捐的必要性,是经由查赈、放赈且官赈已“艰窘”的前提下展开的。而赈员既有像谢家福那样具有威望的主导者,又有富有经验的办赈参与者,可以充分保证赈务组织的有效性和可信性,以及善款的及时发放和赈务规章政策的落实。

三、赈灾图的传播和影响

丁戊奇荒的义赈基本按照东、豫、晋、秦的顺序次第开展,赈灾图的刊刻发行也随之有序推进。在整个义赈过程中,赈灾图到底刊刻了多少数量,募集到多少善款?这些问题的追问可以使我们更加深入地了解赈灾图的文献价值和社会作用。

(一)创举:东省塔图劝捐

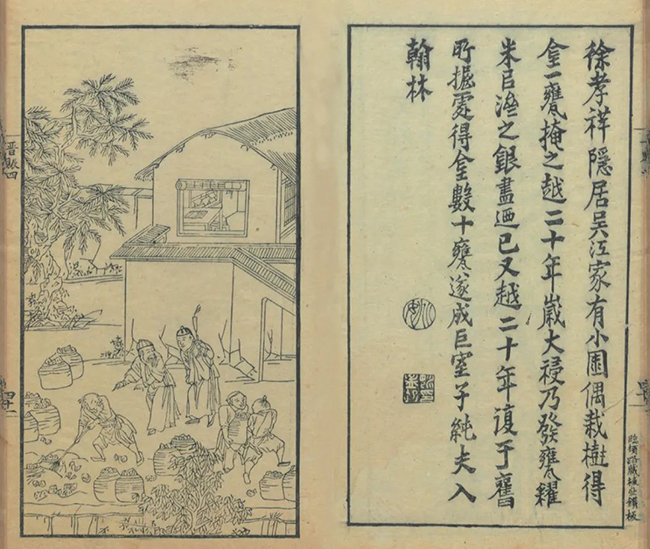

塔图募捐所得主要用于留孩,谢家福在日记中记载了塔图刊印数量和分发路径,自光绪三年五月初至十月末陆续分发共计2520本,详见表1所列:

塔图刊刻后主要供给东赈同仁,依靠安节局和桃花坞公寓两处经收,经手此项募捐的还有杨子萱、吴颐卿、尤采山、袁子鹏、陶望山、曹子千、祝惕臣、严保之、王獬卿、施拥百、谢佩孜等。六月,塔图刊刻已经越出苏州地域,谢家福二十日接到苏州来信,告知“塔图册上海业已翻刻……塔图已发出一千二百本……凑得足纹三千两”,此期“塔图散出,各州县俱遍”,并且预测“照目前情形,万串可募”。果然,谢家福在二十八日接到苏州来信云“又汇申银一千两,约可凑足万串……已共收塔愿二十万愿”。此后,谢家福在日记中又提及收到“塔图五十本”,直到十月返苏后,核计“山东塔图捐,共募二万八千串文”。刊图助捐的形式自塔图大规模应用,并在后续赈务中成为循照范式,演变出更多图册形式,在更加广泛的区域发挥效力。

(二)循照东赈:豫晋铁泪图赈捐

铁泪图主要用于河南和山西赈务。河南义赈始于光绪四年元旦,止于光绪五年三月。从申伯裔《记》中可知,豫赈由江苏助赈开始,安节局徐宗德司捐事,严宝枝、袁涛、蒋子彬赴豫,但因赈款日绌,熊其英于是在苏州桃花坞设筹赈公局,刊布铁泪图集款。其中铁泪图9650本、福幼图5000本、豫饥图800本、仳离啜泣图500本,共计刊发15950本;此外,还包括铁泪福幼图2500套,观音图3000张,万利图、四省图、棉衣启等赈灾捐册若干。其中铁泪图赈款银18183两,福幼图、仳离啜泣图赈款银4349两,三者合计22532两。

镇江、金陵亦有捐输。镇江捐资由金陵救生局代收解:“容邑士民微有捐资,由金陵省城汇收解缴,时有桶捐绅商捐铁泪图,捐福幼图,捐各名色,皆设立江宁省城。”《〔光绪〕续纂江宁府志》也记载:“铁泪图捐、福幼图捐由江宁省城花市街祝善隆锡箔庄收寄,苏州赈捐公所汇解,皆助豫晋直三省振务。”《申报》记载镇江廪贡生郭淇“曾仿刊《铁泪图》,到处劝募,次第计得银二万八千两”;《捐输踊跃》则提到“福州有利银行裕昌莫氏每阅豫省办赈诸君来信,历次翻刻印送;又普安堂王氏世代积善,深悯时艰,续刊《铁泪图》,广为传播,得使闽中善气充塞”;《照录苏城桃花埠经收〈河南铁泪图〉赈捐》也提到“《铁泪图》两册交福建船政局子猷严君,经募得规银一百五十两”。可以看出,铁泪图捐输的效力覆盖了从江南至岭南的广大地域。赈款力度也是显著的,据《〔民国〕阳武县志》记载:“苏绅绘刻《河南奇荒铁泪图》,广行劝募,次第得银四十四万两有奇。严君悠之挟巨款来阳分赈,按大口千五百文、小口千文施放,全活甚众。”凌淦记载苏扬助捐河南赈款总计203426两,发动苏扬江浙四局来豫绅士74人,其中积劳成疾病故者2人,河南受赈者总计80万人,共縻白金42万。

晋赈接续豫赈,开始于光绪五年三月,助赈、发赈的方式“仍循照豫赈统收匀解之例”,潘民表、严作霖、金福曾都曾是豫赈负责人,使用募捐图主要有《晋灾泪尽图》、福报图,发放地“浙在杭州同善堂,沪则在法租界太古公司内筹赈公所,扬在扬州东关街、镇江打索街两处,苏则在桃花坞公寓……每处先发捐册五十本”。此外,扬州收解晋赈公所还刊刻有《哀鸣图》,镇江刻有救命塔。《扬州文生阮恩龄等禀请运宪稿》记载“近如铁泪图木柜各捐,是于无可设措之中为集腋成裘之举”。又《好善可风》记“顷据果育堂函称收到江北石港场送来柳字二百六十三号铁泪图册,系扬州文英堂转寄”。都说明晋赈赈灾图多管齐下的助赈形式。

初募款项,“扬州李绅培松等交到银二千两,上海郑绅官应等交到银壹千五百两,苏州各善士交到银壹千五百两”,合计达银五千两;到六月底,苏浙两地共解赈款三万八千两。《〔光绪〕续纂江宁府志》和《芮城县志》也记载了当地赈灾图助捐,塔捐2021两,铁泪图捐14800余两。截至十月底,浙局用捐册1000本,申局1200本,扬局1500本,湖局500本,苏局1800本,合计达6000本,苏浙两地赈款超过95182两,沪扬两地赈款超过68356两。晋赈救济灾民131000余人,縻银12万两,至光绪六年春三月始竣事。

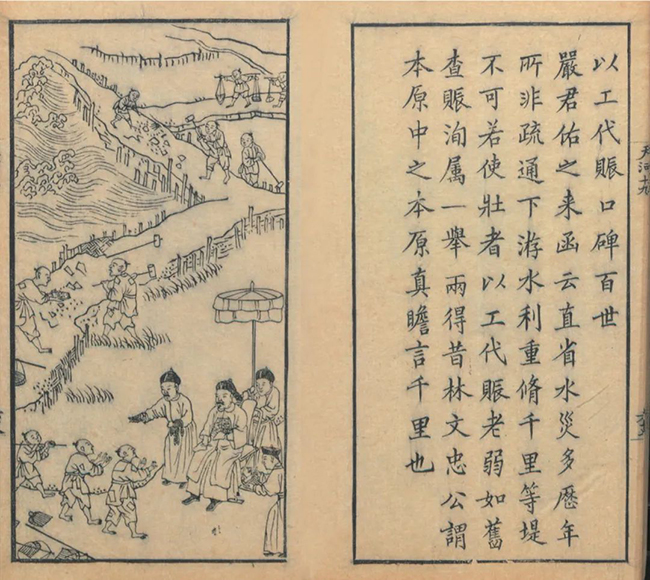

(三)余响:直隶水灾图赈捐

光绪五年十月,直省旱灾刚刚结束,又起水灾。而此时,东、豫、晋三省赈后,赈捐呈弩末之势。直赈继晋赈后,严作霖、潘民表由晋赴直协赈,李金镛赴直总办,杨殿臣帮办。杨殿臣向保婴局恳请“速刻《直隶水灾图》千本,广为各处分布,尽力为之”,谢家福正是在这种急迫的情势下主持刊刻了《直省天河两属水灾图》。水灾图整体形式沿袭铁泪图,一图一文,插图以刻画灾情惨状为主,助赈、福报图为辅。文字内容既有诗咏及释文,也有助赈福报小传。考虑到“前年豫赈无非以人肉动人心,去年晋赈犹操是题,说是说,人心已不动矣”,在“捐款无可筹”的情况下,谢家福认为水利或许是一种解决办法,故“《天河图》中着重在以工代赈”,因此以工代赈成为直隶赈灾图特殊的内容构成(见图3)。

图3《天河水灾图》,清光绪间刻本

苏州桃花坞同人多次刊登启文发布信息,云“所刻《天河两属水灾图》留存敝处分送,可以随时函索”。上海协赈公所、常熟水齐堂、海宁同人也相继接到由苏寄来的《天河水灾图》。各公所又多方设法筹措,“先后裒金几二三十万两”,刻印《天河水灾图》四千本,另有吴中善士捐册三千本。为节省开支,其中半以晋赈残册补缀,实行“五千文为大愿,五百文为中愿,五十文为小愿”。另据《浣花书堂来函》云“请上宪将捐册、水灾图求宪加函通致各府县,玉成其事”,又《何菊轩太守赐书》云“昨奉琅函,收到捐册、灾图各一百本”,《许藩宪发册劝捐书》云“发捐册、灾图各八十本到弟处……特呈上捐册、灾图各二十本,务祈转发所属厅县,分别劝捐,无论绅士商民,不拘捐数多寡”。从现存水灾图来看,系经过多次再版,也从一个侧面反映出捐册需求量较大。

直赈自光绪五年十一月起,至光绪六年九月结束。据桃花坞上报,截至光绪六年正月底,直赈款19224两,先后解交李金镛、严作霖。直赈的组织者、赈灾图的刊布形式、赈款收解机构都沿用豫晋以来的模式,可以说水灾图作为铁泪图的余响,延续了丁戊奇荒赈灾图的助赈效力。

四、赈灾图的文献特征及其社会功用

晚清义赈创始人之一经元善评价丁戊奇荒赈务称:“自丙子、丁丑李秋亭太守创办沭阳、青州义赈以来,遂开千古未有之风气。”丁戊奇荒中的赈灾图正是在这场开风气之先的义赈中应运而生。在晚清动荡的社会环境中,通过一大批有识之士的共同努力,赈灾图不仅拥有了自身独特的文献内容和特色,而且发挥了相应的社会功用。具体来说,表现在以下几个方面:

第一,赈灾图主持者即赈务主要负责人。以谢家福和郑观应为首的赈灾图主创者和主持者自身即是义赈的领导者和组织者。一方面,他们对内容编纂有特定考虑,容诗、文、图于一体,既引用官员查赈的事实,也讲述输捐获得福报的道理,诗文通俗易懂,传情感人心弦;另一方面,主创者组织义赈的专业性也提升了赈灾图推广的灵活性和多样性,既有纸捐书捐,也有单幅悬挂张贴,配合桶捐、柜捐一并使用,还能够随捐随刻,及时调整和补充刊刻数量,并积极利用《申报》等纸媒加强宣传,最大程度保证了赈灾图的需求和时效。

第二,赈灾图承上启下的图像艺术特色。赈灾图具有较高的艺术性,原因有四:首先,赈灾图虽因丁戊奇荒而生,却也溯源有据,远至宋代郑侠《流民图》,近到清咸同间余治《江南铁泪图》,为图像创作提供了方向和依据,缩短了赈灾图的构思和创作时间,保证了基本的图像质量。其次,赈灾图的图像刻画生动逼真,虽写灾民惨状,却能动人心魄。复次,其设计刊刻亦见巧思,如《豫饥铁泪图》采用套印,插图绿刻,图说朱刻;《奇荒铁泪图》题名用隶书双钩,题咏用楷、行等不同书体。再有,邀请田子琳、钱慧安、金尔珍等名家参与也增强了赈灾图的艺术性,同时扩大了赈灾图的社会知名度和影响力。

第三,赈灾图传播渠道丰富多样。丁戊奇荒义赈中的赈灾图刊布自江南拓展到岭南各省,助赈输捐则在中州四省,义赈的范围和影响是跨越省份和区域的。赈灾图也因此与传统流民图的社会效力有了本质区别。《申报》曾刊发《阅河南奇荒铁泪图书后》专文,直陈郑侠《流民图》与谢家福铁泪图之区别:“监门之图仅须上之帝右,而此铁泪之图必须传之闾阎,盖郑图仅须神宗知之,而此图必须众人知之,故此图之妙更有甚于郑图也。何也?盖自各省水旱以来,劝捐之启、劝赈之文虽不为少,然必须识字通文者始能阅之。今此图一出,虽野老村夫、妇人孺子无不能阅,阅之亦必有因之感动者,其于赈捐必大有裨益也。”郑侠绘图意在献图进谏,实现自上而下的官赈。如果说郑侠所处年代过于久远,那么康熙十八年蒋伊作流民图则提供了更明显的例证。《〔康熙〕常熟县志》记载,蒋伊“仿郑侠绘为十二图以上,曰《难民图》《寒窗读书图》《水灾图》《观榜图》《冲驿图》《旱灾图》《鬻儿图》《冬狱图》《暑狱图》《暴关图》《春耕夏耘图》《催科图》。皇上披图览疏,午夜彷徨,宣旨慰劳”。清代初年,监察御史蒋伊绘流民图,仍然是仿照郑侠之意,上动视听。而丁戊奇荒中刊布的赈灾图一来通过印刷手段促使流民图以逾万的数量在社会广泛传播,二来预设的阅读对象也不再是帝王,而是平行和向下兼容的,包括官绅和市民百姓。值得注意的是,《豫饥铁泪图》图册刊布不久,即在中国赈灾基金委员会组织下,由理雅各(James Legge)译为英文,在伦敦出版。截至1879年赈灾结束,基金会共募捐20余万两,对中国的赈灾起到了促进作用。正是区别于传统流民图的输捐对象和传播路径,决定了赈灾图能在最大程度上发挥其社会影响力,在“开千古未有之风气”的这场义赈中承担起重要的作用。

第四,赈灾图得到了最广泛的社会反响。赈灾图切实获得了诸多正面的社会评价,如袁祖志撰写《题河南铁泪图后》云:“伊谁展卷不伤神,饥馑何堪竟荐臻。传述岂如图绘好,流离琐尾写来真。”葛其龙《劝捐输》云:“身居安乐乡,那识饥荒事。瞥睹流民图,铁人亦流泪。”清末藏书家蒋学坚作《阅铁泪图书感》四首,其中有“谁学监门留妙笔,展图禁得泪滂沱”之句。陆以增作《题劝振铁泪图后》曰:“意匠结苦心,挥涕写幅幅。解囊毋或悭,一匊数日粥。集腋倘成裘,旋乾动私祝。观图铁汉悲,欲言额先蹙。”吴昌硕《登楼》一诗也感叹“海内奇荒悲铁泪,吴中淫雨病春花”。光绪五年十一月,“题铁泪图”甚至成为松江院试题之一。《海宁同人募捐直赈启》亦云:“天河水灾图册,铜人堕泪,绘成颠沛之图;铁汉伤心,谱出凄凉之曲。”这些来自不同领域的社会群体对赈灾图的关注、评论、回应,从受众的角度说明其引发了积极而广泛的社会反响,也因为这些正面反馈,促进了更加广泛的社会捐助。

五、结 语

相较于传统流民图,丁戊奇荒赈灾图的社会功用和历史价值都已发生重要转变。首先,赈灾图的推出是一大批心济天下、富有良知的有志之士的智慧结晶,他们以图为利器,以输捐助赈为目的,不惜远离故土,甚至牺牲生命。其次,赈灾图形成了自身的编纂体例和刊布形式,依托新型的助捐机构“公所”,从赈捐群体、赈捐路径、赈捐效力等诸多方面构成了独有的赈灾模式。此外,刊图助捐动员了最广大区域内最广泛群体参与到赈灾事件中来,士绅群体、方外僧人以及外国人士等各个阶层各类身份人群都参与到这场声势浩大的助捐中来。在丁戊奇荒整个赈务过程中,官赈、义赈、教赈并举,而官赈赈灾力度和效果受限,江南士绅在此时公举义赈成为官赈有力的补充,也正是在这个意义上,朱浒认为义赈“不仅动摇了荒政原先在中国救荒机制中定于一尊的地位,还使义赈有能力对荒政体制本身形成了相当强力的制度性冲击……义赈实施的不少救荒措施都确实达到了‘破官赈之范围’的效果”。赈灾图作为初兴期义赈中的重要手段,积极助力义赈突破空间地域限制,刊图劝捐成为富有近代性特征的民间社会助赈行为。

自丁戊奇荒至直隶水灾期间,赈灾图集中刊布数量超过三万册,可惜留存至今者已不多。这些记录民族苦难、承载先辈悲悯情怀和护国意识的作品,其历史价值不应因岁月久远而淹没,赈灾图的研究意义正在于此。

【作者简介】颜彦,国家图书馆古籍馆研究馆员。研究方向:古籍插图、元明清文学。

本文发表于《文献》2025年第1期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|