内容摘要:浙江大学图书馆藏孙诒让批校本《金石萃编》八十册,书中有孙诒让朱、墨批校百余则,未曾整理刊布。孙诒让批校本《萃编》是反映其早年校碑活动的重要见证,从校补细节可以看出,孙氏在早年便已具备较高的碑版鉴别与碑文释读能力,即使与学界目前的《萃编》整理成果对比,孙诒让批校本仍具有一定的校勘价值。《金石萃编》作为清代重要的石刻文献辑本著作,以孙诒让批校本为代表的一批存世传本,共同成为研究该书阅读史的直接资料。

关键词:《金石萃编》 孙诒让批校 阅读史

《金石萃编》(以下简称“《萃编》”)嘉庆十年(1805)行世后,学者多家置一编,查检批读。浙江大学图书馆现存孙诒让旧藏《萃编》(以下简称“孙校本”)一部,书中批校累累,颇具价值,然迄无学者深入研究,批校内容亦未曾刊布。目前,孙诒让遗文之整理成果主要有雪克辑点之《籀庼遗著辑存》与徐和雍、周立人辑校之《籀庼遗文》,然两书均未利用孙校本《萃编》。职是之故,笔者试撰此文,略述孙校本《萃编》之学术价值。所论或有未当,尚祈方家读者有以教我。

一、孙校本《金石萃编》述要

(一)版本与递藏

浙江大学图书馆藏孙诒让批校本《金石萃编》(索书号:特2/087),一百六十卷,八十册。框高18.8厘米,宽14厘米,半叶10行,行21字,小字双行同,黑口,单黑鱼尾,左右双边。卷前首叶钤“杭州大学图书馆善本书藏印”朱文方印,卷一首叶钤孙诒让“经微室”朱文方印。

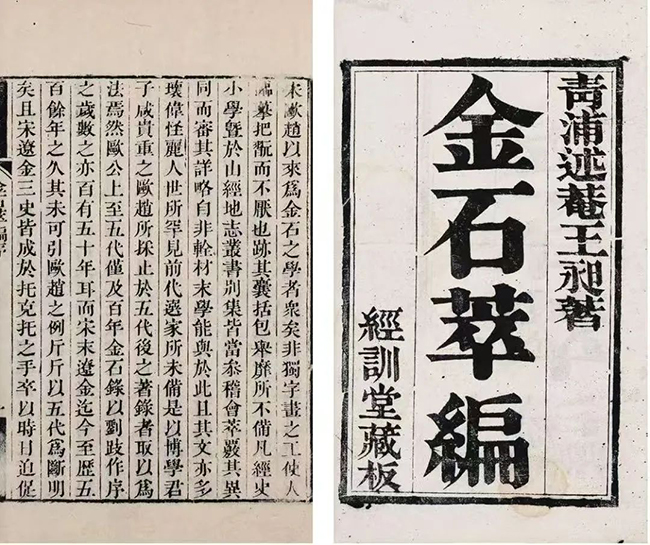

此本内封题“青浦述庵王昶著,《金石萃编》,经训堂藏版”,目录前有王昶《序》、朱文藻《跋》、钱侗《跋》,卷末有同治十年钱宝传《补刊〈金石萃编〉跋》、同治十一年王景禧《重修〈金石萃编〉跋》。因此,从版本特征上看,此本属同治十一年钱宝传修补本,非嘉庆时初刻本。

清嘉庆十年刻同治十一年修补本《金石萃编》

从印鉴信息来看,此本为孙氏玉海楼藏书。孙延钊曾据此本所记校碑年月订补朱芳圃撰《孙诒让年谱》,云:“校读各碑年月见玉海楼藏本王昶《金石萃编》册中,手记,今钊据以分年编入征君公年谱中。”此本又有“杭州大学图书馆善本书藏印”,可知《萃编》后归杭州大学馆藏。1947年,孙诒让子延钊将部分玉海楼善本书赠予前浙江大学文学院,后归属杭州大学特藏。姜亮夫1962年撰《孙诒让学术检论》亦提及此本:“杭大存先生《金石萃编》《金石续编》两书批校。”又,《杭州大学图书馆线装书总目》著录孙校本《萃编》:“《金石萃编》一百六十卷,清王昶撰,清嘉庆十年经训堂刻本,有清孙诒让朱校五则,八十册。”此处著录的卷数、册数与原书相合,版本则不甚准确。另外,此处对孙诒让批校数量的统计与事实相去甚远。

(二)孙诒让批校的内容

经笔者目验原书,孙校本《萃编》保存朱笔、墨笔批校多处及浮签两则。校语旁常见“中容”“诒让”等孙诒让署名,复结合递藏情况与笔迹特征,可以断定书中批校皆出自孙诒让。据统计,孙诒让共对《萃编》中的47通碑刻进行了批校,包括碑24通,墓志9通,造像记8通,塔铭3通,经幢1通,钟铭1通,题名1通。综合考虑内容与形式,孙校本《萃编》中的批校又可分为三类。

第一类是孙诒让对校碑时间、地点、拓本依据、参校材料等信息的记录,一般位于《萃编》所录石刻名称下,共计31条。批校内容多可与《孙衣言孙诒让父子年谱》(以下简称“《年谱》”)所记相呼应。如《萃编》卷五一《王居士砖塔铭》,孙诒让批语云:“余所得本残缺尤甚,今以朱笔识之。凡字完者‘。’,残缺仅半字者‘、’。中容记。”(叶二十七)经统计,相较于《萃编》录文,孙诒让所得拓本文字完整者99字,残损者24字。又考此碑初拓本,共存279字。两相比对,孙诒让所藏拓本残损较为严重。《年谱》中存有一则光绪二十二年(1896)孙诒让关于该碑的跋语:“王居士砖塔铭,欧、赵皆未著录。国初时于终南山梗梓谷出土。未几即碎。近世所传完拓,大抵皆重模本,仅存匡郭,无复神采,不足观矣。此碎石原拓本,存字虽不多,要是数十年前旧拓,较之陕西碑估所鬻本不啻天壤。”由此可见孙诒让对此碑拓本的持续关注与鉴别。

第二类是孙诒让据拓本等文献对《萃编》录文之校补,或位于天头,或直接批于《萃编》录文之侧。位于天头者总计72条。如卷七八《麓山寺碑》,《萃编》录文无碑阴内容,仅转引武亿《授堂金石跋》所载碑阴文字。孙诒让复据陶澍重刻旧拓本校录碑阴题名若干,如:“碑阴第四段:梁元羽、祝仁期、张文述、朱封禅。”(叶九)武亿所记碑阴题名多与孙校不同,孙诒让系据旧拓转录,当更为可信。此外,孙诒让将校语批于《萃编》录文之侧者,为数更多,难以统计。孙氏所校47通碑刻,校补字数少则数十字,多则近千字,皆足资校勘(详见下文)。

第三类是孙氏之考证文字,总计20条。具体又可分为两类,其一是对《萃编》引书之补正。如《萃编》卷十五《司隶校尉杨淮表纪》后引杨慎《墨池琐录》云:“汉《司隶杨厥碑》‘ 通石门’,‘ 通石门’,‘ ’字洪适亦不识为何字……皆以凿为 ’字洪适亦不识为何字……皆以凿为 。”但杨慎此条考辨实际上是就另一通碑刻,即《石门颂》而言。因《石门颂》中有“杨君厥字孟文”等字,故又称《杨厥碑》。而《司隶校尉杨淮表纪》中亦有“杨君厥讳淮”之语,故《萃编》将两碑混淆。因此,孙诒让有批语云:“此宜录于《杨孟文石门颂》后,而误厕于此。何略不拾校如是。”(叶六)其二是对碑刻内容的考证。如《萃编》卷三六《同𤧛氏造像记》,孙诒让有批语云:“《广韵·上平声·一东》同字注云:‘又羌复姓有同蹄氏。’亦作蹄。”(叶十九)这则批语系据《广韵》材料考证造像记中之姓氏,可与孙诒让早年著作《广韵姓氏刊误》(1860—1865数年间完成)相呼应。 。”但杨慎此条考辨实际上是就另一通碑刻,即《石门颂》而言。因《石门颂》中有“杨君厥字孟文”等字,故又称《杨厥碑》。而《司隶校尉杨淮表纪》中亦有“杨君厥讳淮”之语,故《萃编》将两碑混淆。因此,孙诒让有批语云:“此宜录于《杨孟文石门颂》后,而误厕于此。何略不拾校如是。”(叶六)其二是对碑刻内容的考证。如《萃编》卷三六《同𤧛氏造像记》,孙诒让有批语云:“《广韵·上平声·一东》同字注云:‘又羌复姓有同蹄氏。’亦作蹄。”(叶十九)这则批语系据《广韵》材料考证造像记中之姓氏,可与孙诒让早年著作《广韵姓氏刊误》(1860—1865数年间完成)相呼应。

总体而言,孙诒让的批校文字以考证与校补为主。考证大多简略,部分批语经扩充整理后已经收入文集。如卷三六北周《圣母寺四面像碑》,孙校本《萃编》有批语考证其中姓氏:“‘ ’乃‘ ’乃‘ ’之变体。《广韵·上声·二十三旱》, ’之变体。《广韵·上声·二十三旱》, 字注云:‘羌复姓有井氏。’王释为‘南’,大误。”(叶二十)孙诒让据《广韵》材料指出“ 字注云:‘羌复姓有井氏。’王释为‘南’,大误。”(叶二十)孙诒让据《广韵》材料指出“ 井”即“ 井”即“ 井”,为羌人复姓。而在《籀庼述林》中,这一则简短的批语被扩充至三百余字,即《周保定四年〈圣母寺四面造象〉跋》。跋文首先统计了碑文中“ 井”,为羌人复姓。而在《籀庼述林》中,这一则简短的批语被扩充至三百余字,即《周保定四年〈圣母寺四面造象〉跋》。跋文首先统计了碑文中“ 井”出现的次数共七次,进而从字形上指出,汉隶中“ 井”出现的次数共七次,进而从字形上指出,汉隶中“ ”字多作“ ”字多作“ ”,再结合《广韵》中的材料确证“ ”,再结合《广韵》中的材料确证“ 井”与“ 井”与“ 井”之关系;在此基础上,还对此碑中昨和、钳耳、屈男、荔非、弥姐等姓氏加以考辨,将此造像记中所涉姓氏问题完全解决,发前人所未发。 井”之关系;在此基础上,还对此碑中昨和、钳耳、屈男、荔非、弥姐等姓氏加以考辨,将此造像记中所涉姓氏问题完全解决,发前人所未发。

二、孙校本与孙诒让的校碑活动

校读古书是清人的一种治学方式,校碑亦然。在详细分析孙校本的学术价值前,首先要讨论的是:如何理解孙诒让对《萃编》的批校活动,以及其在孙诒让金石学中的地位。

(一)以《萃编》为校碑辅助

尽管本文讨论的中心是孙诒让批校本《萃编》,但其校读活动之重点并不在《萃编》本书,而在于拓本。换言之,这些批校文字是孙诒让阅读拓本时批录于《萃编》之上的,拓本才是其阅读中心,孙校之目的不在于为《萃编》做校补。因此凡孙诒让藏有拓本者便可能存有批校,若无拓本则无批校。此论的依据有三。其一,孙诒让所校汉代及唐代碑刻均见于氏编《汉石记目录》与《唐代碑志目》,两目反映了孙诒让的拓片收藏情况。不见于其中者,据孙氏批校或《年谱》记载,亦可知有拓本依据。如孙校本中的唐《房玄龄碑》,虽不见于《唐代碑志目》,但由批校文字可知孙氏藏有拓本。其二,孙诒让对《萃编》的批校具有随机性。根据孙校本对校碑时间的记录,孙诒让并未按照《萃编》的编排顺序阅读。因此,孙诒让校碑更有可能是以拓本为中心,并以获得拓本的时间为序,而非以《萃编》为中心。其三,如上文所引《萃编》卷五一《王居士砖塔铭》孙诒让批语,孙氏在《萃编》上还标记出自藏拓本的残缺之处。若校补《萃编》是孙诒让批校的目的,则无须将拓本残缺处一一标出。可知,孙诒让乃是借《萃编》存录并校勘家藏拓本。

《萃编》在孙诒让读碑过程中起到辅助作用,具体而言有两点:其一,金石志作为石刻文献的一种版本类型(程章灿称之为“辑本”),孙诒让在校读碑文时有很大可能会选取《萃编》为参校之本,作为阅读碑文之佐助。其二,从书籍与拓本的装帧方式着眼,拓本或为整装,或为剪裱,翻检殊为不易。且旧拓可宝,随意翻动亦不利于保存。书籍则不然,线装书不仅翻检方便,并且清编金石志在当时尚不具有收藏价值,将之用作校碑的工作本最为适合。孙诒让治经学、子学多引碑刻为证,频频翻检拓本甚为不便。如《周礼正义》《墨子间诂》涉及汉《衡方碑》凡六次,而由孙校本可知,孙诒让曾据藏拓对《萃编》卷十二此碑录文做过批校。如需引用,则翻检《萃编》即可,无须再取原拓检视。

孙氏校碑甚多,但并非所有校碑记录都能传世,孙校本《萃编》正是其中难得的传世史料,是孙氏校碑活动的直接见证。孙诒让所批校的数十通碑刻并非对《萃编》所收碑刻进行“选择”的结果,而是其校碑活动之一角。

(二)孙诒让校碑的高峰期与数量

金石之学在清代蔚然成风,孙诒让亦受到熏染,对金石颇有爱好。下文拟从校碑阶段与校碑数量两个方面考察孙氏校碑活动的整体面貌。在此基础上,才能对孙校本有更为清晰的了解。

第一,据《年谱》记载,孙诒让校碑的高峰期约为同治十二年(1873)至光绪八年(1882),即孙氏35岁前的若干年。在这一阶段,孙诒让对石刻搜访颇为热衷,多有访碑、拓碑、校碑之举。如同治十三年(1874),孙诒让曾同杨定旉至江苏拓《瘗鹤铭》石刻;唐耑甫又以《齐天保造像》拓本见赠。光绪二年(1876),薛子枢赠《魏邺宫残砖》拓本。光绪四年,又同从弟诒燕至陶山访碑。光绪六年,孙诒让亲手拓得《宋元丰证觉院钟款》,又访得《宋通判项公澈墓志》精拓数纸;十二月拓得《宋熙宁元年石塔题记》及《嘉泰辛酉石盂题字》两种。光绪七年,致札周珑,请求代为搜访平阳唐宋古刻。光绪八年,孙诒让访得《唐善夫处士姜公墓碣》,同年为访古刻,亦多次致信周珑兄弟。孙诒让的三部石刻学专书亦完稿于这一阶段,即同治末年完成的《汉石记目录》、光绪八年完成的《温州古甓记》和《东瓯金石志》。可知大约在26至35岁之间,孙诒让曾较为集中地从事过碑刻研究。而孙校本中四十余通碑刻的批校时间也主要是在1873年到1881年间,即孙诒让26到34岁之间。因此,孙校本是反映孙诒让早年校碑活动的重要材料。

第二,从数量上论,尽管孙诒让对石刻的研究主要在35岁以前,但孙氏对古碑的收藏则贯穿其一生。孙诒让晚年云:“大抵余治此学逾卅年,所购拓墨,亦累千种。”又由孙校本可知,孙氏所藏某种碑刻拓本往往有旧拓、近拓等多种版本。如《萃编》卷三五《残造塔铭》,孙诒让批语云曾以两种精拓本合校(叶十)。此外,孙诒让还与潘祖荫、盛昱、端方诸金石名家相交甚笃,常相聚研讨金石文字。因此,孙诒让所经眼的拓本当更在千种以上。

据笔者统计,曾经孙诒让收藏的石刻文献拓本至少五百种,这些石刻文献大都经孙诒让校读。分析其特色,则有如下数端:(1)收藏古砖甚多,《温州古甓记》收录孙氏访得晋宋齐梁陈五朝古砖约120种。(2)宋元明拓本的收藏基本以温州地区为限,主要见于《东瓯金石志》《永嘉瑞安石刻文字》等。这主要是因为孙诒让有搜讨地方艺文之需要,并得地利之便。另外也与当时宋元石刻不为世所重之客观情况有关,如叶昌炽曾云:“以张怀瓘书估估碑,宋元声价,自不敌唐碑之重。然得唐碑易,得宋碑难,元碑抑又难矣。”(3)汉唐石刻拓本约139种,主要见于《年谱》《唐代碑志目》等,其中有校读记录传世者,仅有孙校本中的47通碑刻以及浙大藏孙诒让批校本《金石续编》中的13通碑刻。这些碑刻可据时代分为三类:汉碑,如《郭泰碑》《衡方碑》,孙诒让编有《汉石记目录》;唐碑,如《温彦博碑》《道因法师碑》《集右军圣教序》,孙诒让编有《唐代碑志目》;北朝碑刻,如北魏的《始平公造像记》《孙秋生等造像记》。

孙诒让关注汉唐碑刻的原因或有两点:其一与当时的书法风尚有关。嘉道以后,北碑风格受到提倡,北朝造像记等颇受学人关注。另外,如王羲之、欧阳询等人的书法早已为人崇尚,《温彦博碑》《集右军圣教序》便是业已经典化的名碑。故这些碑刻也受到孙诒让的注意。其二则关乎当时的学术风气。清人治学多引碑刻材料,孙诒让亦不例外。如《周礼·秋官·乡士》云:“三公若有邦事,则为之前驱而辟,其丧亦如之。”郑司农云:“乡士为三公道也,若今时三公出城,郡督邮、盗贼道也。”孙诒让为释“盗贼”之义,即引汉碑为证,云:“‘郡督邮、盗贼道’者,谓督邮与督盗贼二郡吏,并为三公道也。今所存汉《北海相景君铭碑》阴有‘故门下督盗贼剧腾颂’,汉《仓颉庙碑》阴有‘故督盗贼赵某’。洪氏《隶释·汉巴郡太守张纳功德叙碑》阴亦有‘府后督盗贼枳李街’。”其中《北海相景君铭碑》《仓颉庙碑》即出自孙氏收藏,两碑均著录于《汉石记目录》,《仓颉庙碑》还特别注明藏有碑额、碑阴及碑侧。又如《墨子·节用中》云:“甲为衣则轻且利,动则兵且从。”其中“兵”字难解,孙诒让认为是“弁”字之讹,并进一步指出“弁”是“变”之借字:“《书·尧典》‘于变时雍’,汉《孔宙碑》作‘于亓时痈’,‘亓’即‘弁’之隶变,是其证也。”通过石刻文字与传世文献的对比,孙诒让确认了“变”与“弁”之关系。此处所引《孔宙碑》亦见于《汉石记目录》,亦附注藏有碑阴。以上引汉碑之例。

又《乙巳占序》有“文外幽情,寄于轮”之句,孙诒让有批语云:“‘ ’,即俗书‘斲’字,见《干禄字书》,唐碑版多如此作,陆刻改为‘鄧’,大误。此本虽误,然其迹犹未泯也。”此引唐碑之例。 ’,即俗书‘斲’字,见《干禄字书》,唐碑版多如此作,陆刻改为‘鄧’,大误。此本虽误,然其迹犹未泯也。”此引唐碑之例。

孙诒让对汉唐碑拓的收藏亦与其读书兴趣联系在一起。孙氏多读宋以前书,《札迻》所校皆唐以前书,浙江大学图书馆藏孙诒让批校本百余种,除去清人著述,亦以唐及以前书为主。宋人著述不过《宋宰辅编年录》《水心先生别集》等数种。校读古书并参以同时代之碑版文字,亦是当时人通行的治学习惯。因此相对而言,孙诒让更为关注汉唐碑刻。

总之,孙校本《萃编》是反映孙诒让早年校碑活动的重要史料。孙校本中经过批校的四十余通碑刻皆为唐及以前碑刻,其之所以受到孙诒让的关注,盖与当时的书学风气以及孙诒让的阅读兴趣有关。下文将着重分析孙校本的文献价值,同时通过分析孙校的拓本依据与文字正误,亦可考见孙氏早年之金石学水平。

三、孙校本文献价值考论

孙氏校碑,多求善拓。孙校本自述拓本依据,多云初拓、精拓、旧拓。另如新出文献,孙诒让亦多有关注。如光绪十年(1884)出版之《古逸丛书》,孙诒让次年便得到此书,以所收《文馆词林》卷四五二《赵芬碑》与家藏精拓本校读,并批于《萃编》之上。前文介绍孙校本之内容,皆以校补碑文为主,这些批校文字对现今碑刻文献之整理亦有参考价值。

(一)孙诒让的校补原则:不以意补字

清编金石志在转录碑文时存在以意补字而不加说明的情况,即所补缺字并非根据善拓,而是根据学人对于碑文内容的推测。如黄本骥所编《古志石华》便存在此问题,现以之为例对“以意补字”现象略作说明。黄本骥在该书卷二“僧惠猛墓志”条云:“志中缺字可意会者补之,不可通者阙之。”又卷八“杨某妻杜氏墓志”条云:“志石曾见于长安碑估许家,磨泐已甚。兹就《全唐文》及《金石萃编》各释本,参以意会,得成全文。”但在对两志的录文中,黄氏却未能对以意补全的缺字加以说明。对《古志石华》的这一问题,陆增祥曾予批评。在《八琼室金石补正》所收唐《文安县主墓志》下,陆氏云:“《古志石华》载此志,‘道光’之下以意补入‘华’字,而志石已损缺矣。”又唐《李夫人贾氏墓志》,陆氏云:“‘节’上,《石华》作‘贞’,则以意补者,审之殊不相似。”总之,以意补字而不加说明,容易导致对录文所据拓本的误解。

检视孙校本,则不存在“以意补字”的问题。孙诒让对所据拓本一仍其旧,所补文字必有出处。尽管孙氏并未对此有明确说明,但通过对读孙校与《籀庼述林》中的碑跋,实可发现其不以意补字的校勘原则。以北齐《西门豹祠堂碑》为例,孙氏跋云:“‘班’上一字,左从马,右缺不可辨,疑是‘骊’字。‘彩’上一字,右从夫,疑是‘玞’字。《魏策》载西门豹为邺令,魏文侯云:‘夫物多相类而非也。幽莠之幼也似禾,骊牛之黄也似虎,白骨疑象,武夫类玉,此皆似是而非也。’此文盖隐栝其语。”检碑文,有“□班既别,□彩自□”之句,孙诒让认为“班”上当是“骊”字,“彩”上當是“玞”字。此碑开篇所叙西门豹事迹多确有根据,如沉巫之事等亦见于《史记》。孙氏由此特点推测残字,其说可信。但对照批校本,孙诒让仅据拓本在“班”字上补“马”旁(卷三三,叶一),而不据已有结论将缺字补全,较好地保留了拓本的原貌。

再通过对比孙校与现存善拓,亦可发现孙诒让之校补非出臆测。仍以《西门豹祠堂碑》为例,碑文有“邺有贤令,夏景冬□,□□率□,□□□俗”之句。“俗”字以下,孙校有“政□勉农”四字。笔者细审现存两种善拓。其一为国家图书馆藏乾嘉拓本,《北京图书馆藏石刻叙录》云:“北京图书馆藏最佳整幅拓本系乾嘉时拓。该本第三行‘治’下‘邺’字少损。四行‘自’下‘不省书’三字略损。第十行‘从’下‘想’字未损。此本有丁福保题签。曾为顾广圻、瞿镛、丁福保递藏。”其二为扬州市图书馆藏拓本。两种拓本“俗”字下“政”字右半尚依稀可见,与孙诒让校补的第一字相合。可知孙校确以拓本为据,而非以意定之。

(二)孙校本文献价值例说

笔者对孙诒让所校补的47通石刻做了详细考察,在分析拓本源流的基础上逐一审视其价值。通过与现有的文献整理成果对比,可以发现,孙校本仍具有较高的校勘价值。限于篇幅,笔者仅选取各家录文最优者为标准,举例说明孙校的优长之处。

1.汉《执金吾丞武荣碑》(以下简称“《武荣碑》”)

此碑原石现存山东济宁博物馆。据孙校,孙诒让于光绪四年(1878)以新旧两种拓本合校过此碑。复有批语云:“‘《孝经》’以下五字,旧拓本有,新拓本泐。”又云:“‘双匹’以下五字,新拓泐,旧有。”(卷十二,叶一)所谓“《孝经》”以下五字、“双匹”以下五字,实际上是区别《武荣碑》新旧拓本之考据点。王壮弘《增补校碑随笔》之《执金吾丞武荣碑》条云:“旧拓本首行‘《孝经》《论语》’等字,‘孝’字存末笔,余未损,下且露‘汉’首字。第二行‘匹学优则’等字亦未损。今泐。稍旧拓本‘孝’字末笔不可见,‘经’字‘纟’旁损小半。”对比现存《武荣碑》诸拓本,孙氏所藏旧拓“《孝经》”以下五字与“双匹”以下五字尚完好,有可能是乾隆以前之拓本,而新拓则为晚清或以后拓本。

从校补文字的角度而言,孙氏对此碑的批校并无特别价值。然孙诒让精于小学,在校碑时特别注意保存字形,对碑别字研究与碑文释读皆有助益。《萃编》所录《武荣碑》碑文有“舊威□武”一句,孙诒让将“舊”字以朱笔描改作“ ”,此即“奮”字,孙校是也。“奮威”即振威之意,《史记·秦始皇本纪》载:“皇帝奮威,德并诸侯,初一泰平。”《汉隶字源》卷五“奮”字条云:“汉碑‘奮’字皆作‘ ”,此即“奮”字,孙校是也。“奮威”即振威之意,《史记·秦始皇本纪》载:“皇帝奮威,德并诸侯,初一泰平。”《汉隶字源》卷五“奮”字条云:“汉碑‘奮’字皆作‘ ’‘ ’‘ ’。至‘舊’字則作‘艹’头。”《萃编》误释此字为“舊”,毛远明《校注》所据拓本不清,径作“奮”字。孙校保留了原始的字形。而《萃编》描摹笔画有误者,孙诒让亦每每以朱笔正之。 ’。至‘舊’字則作‘艹’头。”《萃编》误释此字为“舊”,毛远明《校注》所据拓本不清,径作“奮”字。孙校保留了原始的字形。而《萃编》描摹笔画有误者,孙诒让亦每每以朱笔正之。

2.汉《郭泰碑》

此碑文是蔡邕所撰,汉代原刻早佚。《萃编》云:“自宋以来著录家皆未之及,知此碑已亡于唐代或宋初矣。”(卷十二,叶三十三)王昶因未见旧拓,故只能据傅山重书本录文。孙诒让批语则云据怀宁方氏藏本校。此应指怀宁方朔,著有《枕经堂金石跋》。孙诒让复认为方氏藏本隶法精逸,文意较傅山重书本为长,或为原石旧拓。

《郭泰碑》又见于《文选》。北周武帝时,此碑汉代原刻尚存,《元和郡县图志·河东道》曰:“周武帝时,除天下碑,唯《林宗碑》诏特留。”为证。因而《文选》录文之祖本或为《郭泰碑》原刻,或为蔡邕之手稿。将孙校本文字与之相校,发现异文十处。另外,方本存立石年月,不见于其他史料,可据以考证郭泰卒年。

《后汉书·郭太传》谓郭泰卒于建宁二年(169)春。李贤注引谢承《后汉书》亦云:“泰以建宁二年正月卒。”两书相合。然袁宏《后汉纪·孝灵帝纪》于建宁二年九月下载郭泰事迹:“三君、八隽之死,郭泰私为之恸曰:‘人之云亡,邦国殄瘁。’汉室灭矣,未知瞻乌爰止于谁之屋?”此与范晔、谢承所记不合。《后汉书集解》辨之曰:“陈、窦即三君之二,本无所谓异。且刘淑死稍后,八俊中王畅、刘佑皆卒于家,抑不与李膺等同死狱中。林宗将必待三君八俊毕死而后为此一叹乎?将闻有死者皆为此数语乎?斯不可通矣。况钩党祸发于建宁二年冬十月,本纪及诸传无异辞。林宗卒于是年春,本传及谢承《书》皆与蔡邕碑合。八俊之死,林宗所不及见,尚何从为是言?此袁《纪》之失,《通鉴》误取之,故不容不亟为之辨正。”此说认为“三君八俊”并不卒于一时,以理度之,郭泰似不应待此十一人均死而后一叹。其说可信。又《后汉书·郭太传》载范晔语:“后之好事,或附益增张,故多华辞不经。”意谓在郭泰逝世后,颇有好事者臆造其事迹。上文所引郭泰为三君八俊恸哭一事,或许只是当时较为流传的故事。其真实性与时间均难论定,范晔便记此事在建宁元年(168),与袁宏不同。因而,似不可据以讨论郭泰卒年。

但综合来看,无论是两家《后汉书》还是《后汉纪》,均非真正意义上的一手史料,最堪重视的实际上是蔡邕所撰《郭泰碑》,但事实并不如《后汉书集解》所言“本传及谢承《书》皆与蔡邕碑合”。蔡邕撰《郭泰碑》见于三种文献,但所载卒年存在异文。《文选》与《蔡中郎集》作“建宁二年正月乙亥卒”,而《水经注·汾水》引碑文作“建宁四年正月丁亥卒”。检孙校本,亦作“建宁二年正月乙亥卒”,与《文选》《蔡中郎集》同。孙诒让又据方本转录造碑年月为“建宁二年四月壬申朔十日辛酉造”(叶二十九)。按,此条造碑年月记载的格式合于汉碑通例。《语石》卷六“建造树立”条云:“汉《武氏石阙铭》,使石工孟孚季弟卯造此阙,即叙于碑文之中。大约汉碑多书造字。如孔宙碑书延熹七年□月戊□造,西狭颂书建宁四年六月十三日壬申造。此其证矣。”结合孙校本提供的两则材料,郭泰卒于建宁二年(169)可成定论。

3.汉《豫州从事孔褒碑》(以下简称“《孔褒碑》”)

《孔褒碑》出土于雍正三年(1725),原石现存山东曲阜孔庙汉魏碑刻陈列馆,初拓稀见,上海图书馆等有藏。孙诒让以张穆据初拓本释文校补《萃编》,为补缺字五十余(卷十四,叶十八至十九)。张穆释文又见于其文集,详细介绍了所据拓本之情况:“此碑于雍正初年出土,此本即初出土时拓本也。以《金石图》《金石存》《两汉金石记》各家所录校之,此本残字多出于旧者凡四十馀,其足补完旧缺者尚十有六字。”细读释文,张氏所据旧拓亦不止一种。张穆释文虽见于文集,然除孙诒让外似尚无学者注意到其价值。

与毛远明《校注》相比,张穆释文可补二十八字,又存异文十七字。如,《校注》本录文有“泰山都尉之元子也”句,其下又缺五字。“也”字,张释作“北”,云:“此字旧缺,翁释作‘也’。吴生曰:以新旧数本谛审之,确是‘北’字。下一字当是‘海’字,谓弟融为北海相也……此当为‘北海相之元兄’六字,‘之元’二字左半残画尚隐隐可辨。”张氏合校数种旧拓,其说可资参考。孙诒让将其特别拈出,良有以也。

4.北齐《西门豹祠堂碑》

此碑原石现存安阳县全国重点文物保护单位“韩王庙与昼锦堂”之碑廊。然碑在民国时已十分残损,范寿铭云:“余于民国元年夏出守彰德,访《西门豹祠碑》于安阳县城隍庙,则已折为数段,委弃藩溷。”原石已损,释读多有赖于善拓。《萃编》虽存录此碑之碑阳及碑阴文字,但残缺甚多,孙诒让均有校补。关于孙氏所据拓本的情况,可据以下两则材料略作推测。

其一是孙诒让致周珑书,云:“前示《西门君碑》(《西门豹祠堂碑》)破烂不可触手,敝斋所收本,虽比此本略迟,然可补《萃编》者尚多,亦佳拓也。”由此看来,孙诒让所藏拓本应该是相对完好的。而以往各家录文之所以不够完善,或许是因为所据拓本较为残破。其二是莫友芝对所藏旧拓的著录,云:“此《颂》庚申七月出都时李芋仙大令持赠绳儿者。欲经漳南岸,手拓其阴。过去扺安阳乃忆之,适市中出此,收归以校兰泉所录。可识者多将百许字,则此阴又乾隆前拓矣。”对《西门豹祠堂碑阴》拓本的情况有较为清晰的描述,谓较《萃编》录文多将近百字。参照莫友芝的记载,亦可增进对孙诒让藏本的认识。孙氏据所藏碑阴拓本为《萃编》校补七十七字,亦近百字,因此,孙诒让所藏碑阴拓本在品质、年代上或许都与莫友芝藏本相近,约为乾隆时拓。

与《校注》相比,孙校可补18字,另有1处异文。如,《校注》本录文有“户曹掾阴颙,仲□”,孙诒让据旧拓补作“钦”。颙、钦二字义近相通。《易经·观》“有孚颙若”,马融注:“颙,敬也。”《礼记·内则》“夫对曰钦有帅”,郑玄注:“钦,敬也。”此人名阴颙,字仲钦。孙校是也。与之相类,同页《校注》本录文有“户曹掾张敬,子□”,孙校补作“钦”。钦、敬义近相通,此人名张敬,字子钦。孙校是也。

5.北周《王妙晖等造像记》

此造像记又名《邑子五十人造像记》或《释迦造像记》,原石已佚。《重修咸阳县志·金石》云:“《邑子五十人造像记》,正书。《寰宇访碑录》:‘武成二年二月,《王妙晖等五十人造像铭》,在咸阳。’今佚。”拓本亦稀见,仅有《八琼室金石补正》《关中石刻文字新编》《全上古三代秦汉三国六朝文》三书据拓本录文。孙诒让据拓本先后两次校读,为《萃编》补正四十余字(卷三六,叶一)。鉴于此碑相关文献流传稀少,仅见录文三种,孙校本为整理此碑提供了一种新的文本,因而值得在校理碑文时参考。尤其严可均未录此碑之题名,则这一部分的整理唯有赖于孙校本与其他两种文本。

另外,孙诒让有批语云:“王妙晖、豆石客二行,石本在记文前,此移其次。”也就是说,“王妙晖”等两行题名原位于造像记之前,但金石志在著录时却将之后移,改变了石刻原有的面貌。就《王妙晖等造像记》而言,其原石、善拓均难以获见,孙诒让的批校对于了解原石之形制颇为重要。

6.北周《谯郡太守曹恪碑》

此即《萃编》卷三七载《曹 乐碑》,“ 乐碑》,“ ”即“赦”字。《萃编》所据本缺碑主之名“恪”,故以其字“赦乐”代指。碑石现存山西省艺术博物馆。此碑《校注》未收,朱遂对此碑有校理。与朱文相比,孙校可补缺19字,另有异文23处。如朱遂录文有:“其先皇帝当高阳之世,陆终之子曰安,是为曹□□。武王克殷,存先代之后,又封曹氏于邾。”“氏”字,孙校作“侠”。碑文开篇叙述曹恪先代源流,所载实有所据。《三国志·魏书·武帝纪》裴注引王沈《魏书》曰:“其先出于黄帝。当高阳世,陆终之子曰安,是为曹姓。周武王克殷,存先世之后,封曹侠于邾。”碑文与此所叙完全相合,孙诒让又云据精拓校补,则此为“侠”字,当无疑问。 ”即“赦”字。《萃编》所据本缺碑主之名“恪”,故以其字“赦乐”代指。碑石现存山西省艺术博物馆。此碑《校注》未收,朱遂对此碑有校理。与朱文相比,孙校可补缺19字,另有异文23处。如朱遂录文有:“其先皇帝当高阳之世,陆终之子曰安,是为曹□□。武王克殷,存先代之后,又封曹氏于邾。”“氏”字,孙校作“侠”。碑文开篇叙述曹恪先代源流,所载实有所据。《三国志·魏书·武帝纪》裴注引王沈《魏书》曰:“其先出于黄帝。当高阳世,陆终之子曰安,是为曹姓。周武王克殷,存先世之后,封曹侠于邾。”碑文与此所叙完全相合,孙诒让又云据精拓校补,则此为“侠”字,当无疑问。

7.唐《温彦博碑》《褚亮碑》《房玄龄碑》

《温彦博碑》《褚亮碑》《房玄龄碑》同属昭陵陪葬碑,原石均藏于陕西咸阳昭陵博物馆。因其拓本在流传上具有共性,故将三者合并说明。关于昭陵诸碑的流传,罗振玉的论述最为简明扼要:“昭陵诸碑,由宋以来讫于乾嘉,大率皆半截拓本。予平生所见,若北平李氏所藏《梁文昭公碑》宋拓本、南丰赵氏所藏《孔祭酒碑》宋拓本,皆仅拓上截。又见明拓《唐俭》《段志元》《卫景武公》诸碑亦然。此宋以来皆仅拓上截之证也。至兰泉先生始并下截拓之。然所录诸碑中如《杜君绰碑》仍据半截拓本也。”罗氏所论大体无误,不过细节上略有可商处,如《温彦博碑》在明末清初即已有整拓流传。要言之,昭陵诸碑之宋明旧拓多“半截拓本”,而清以来方有“整拓”问世。从校勘性善本着眼,碑文整拓无疑更具价值。从拓本实际的流传情况看,整拓往往也更为难得。以《褚亮碑》为例,罗振玉亦未见善拓,曾云:“《褚卿碑》未得善本,合十余本校录。”从字数上衡量,孙诒让据以校读之本均为整拓。如《房玄龄碑》,孙诒让跋云:“此碑在赵德甫时,已云磨灭断续不可考,今所存字益漫漶,予得旧拓本,较为清析,偶以王氏《萃编》所收本校读,补正逾百字,可宝也。”孙诒让所据《褚亮碑》拓本较《萃编》多出近百字,《温彦博碑》多出九百余字。

将孙校本与昭陵诸碑之整理成果对勘,更可证明其价值。据陈尚君研究,清代整理昭陵碑刻之集大成者当推罗振玉《昭陵碑录》(以下简称“《碑录》”),不仅录文字数超出此前诸家,且大多精准可信。新中国成立之后,昭陵诸碑又得到更为深入的整理,其成果体现在《昭陵碑石》(以下简称“《碑石》”)中。与两书相比,孙校又有优长之处。如《温彦博碑》,孙校可补缺7字,与两书均异者有24处。《褚亮碑》,孙校可补缺3字,与两书均异者3处。《房玄龄碑》,孙校可补缺4字,与两书均异者7处。此外,《碑石》《碑录》间亦有异文,孙校为碑文校勘提供了一种新的版本,值得参考。

如《房玄龄碑》,《碑录》《碑石》录文有“公讳玄龄,字乔,清河郡县人也”一句。“郡县人也”,孙校本作“鄃县人也”。《旧唐书·地理志》载贝州,旧为清河郡,下辖有“夏津,旧鄃县。天宝元年,改为夏津”。《新唐书》所载亦与此相同。孙诒让所补与史书并无抵牾,且此为孙氏两次细审拓本之结果。孙校本墨批云:“新、旧《唐书》并云‘齐州临淄人’,此云‘清河□□人’,与彼异。”又朱批云:“谛审拓本,‘清河’下似是‘鄃县’二字。”(卷五十,叶一)由此观之,孙诒让所补不为无据,这也是目前仅见的对于房玄龄籍贯的明确记载,或可补史书之阙。

又如《温彦博碑》,《碑石》《碑录》有“朝廷之栋干,人伦之□□焉”一句,孙校本补缺文作“龟鉴”(卷四四,叶十五)。“龟鉴”与“栋干”相对成文,谓值得倚重、堪称榜样。孙校可从。

综上,孙校本对于碑刻文献整理之价值,具体而言有校补缺字、提供异文、校证碑文格式以及保留碑刻字形四个方面。

此外,如从考察碑版源流的角度看,孙校也保留了一些稀见拓本的面貌。以《麓山寺碑》为例,孙诒让据安化陶氏重刻本将《萃编》缺文补全。此本系陶澍依据家藏旧拓重新刊石之本。陶澍云:“余家有二本。其一为先子读书岳麓时所手拓。其一为湘潭陈恪勤公家旧物,李北溟副宪督学湖南时用重价购之。乙亥秋,副宪自都门归粤,举以赠余……先子所拓在乾隆癸卯间,其时碑犹未裂。陈本尤完善,当为国初以前物。皆可宝也。”这两种旧拓应即陶本所据者。其特点有二,一是两种旧拓时代较早,在嘉庆间石碑开裂之前;二是存有碑阴。《麓山寺碑阴》颇为稀见,目前已知者有上海图书馆藏何绍基旧藏碑阴拓本以及《八琼室金石补正》卷五四碑阴释文。陶氏刻本是另一种存录碑阴的珍贵拓本。陶澍据旧本重新刻石,原石本位于长沙岳麓书院之杉庵,抗日战争时期庵被炸毁。而陶氏刻本之转录本,其一见于光绪《湖南通志》,但对行款格式的说明较为简略,只分层而不分行。其二即存于孙校本,记录了每一则题名所在行数。

四、余论

《金石萃编》是清代金石学史上的重要著作,围绕此书不仅有众多续补之作,亦多有学者批点校读,本文所讨论的孙诒让批校本《金石萃编》便是其中之一。该批校本不仅丰富了学界对孙氏早年校碑活动的认识,并且相较于现有的碑刻整理成果仍有优长之处,具有较高文献价值。

除孙校本外,目前已知的《萃编》批校本还有五种:国家图书馆藏龚橙批吴云题跋本,国家图书馆藏李慈铭批校本,澳门大学图书馆藏吴荣光、翁方纲、黄本骥等批校本,湖南图书馆藏周寿昌批校本以及私人收藏之张廷济批校本。除周寿昌批校本外,其余诸本均已刊布。但目前对这些文本的研究尚不深入。一方面,批校文字的拓本依据、校勘价值仍待探讨。吴云、吴荣光、张廷济、翁方纲等皆精于金石鉴藏,所校或亦具有相当的校勘价值。另一方面,批校也反映出清人碑刻阅读的实际情态。孙诒让读碑以考据为主,与翁方纲等以鉴赏见长者,侧重点应当有别,其间差异值得讨论。总之,无论是着眼于碑刻文献校理,还是着眼于金石学史研究,《金石萃编》诸批校本都有待学界深入探讨。

【作者简介】廉皓晨,浙江大学古籍研究所博士研究生。研究方向:目录学、碑刻文献、唐宋佛教文献。

本文发表于《文献》2025年第1期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|