六家文選

暨南大學圖書館 莫俊

暨南大學圖書館SM400008

國家珍貴古籍名録10889

《六家文選》六十卷。(南朝梁)蕭統輯;(唐)李善、吕延濟、劉良、張銑、吕向、李周翰注。明嘉靖十三至二十八年(1534—1549)袁褧嘉趣堂刻本。二十册。綫裝。

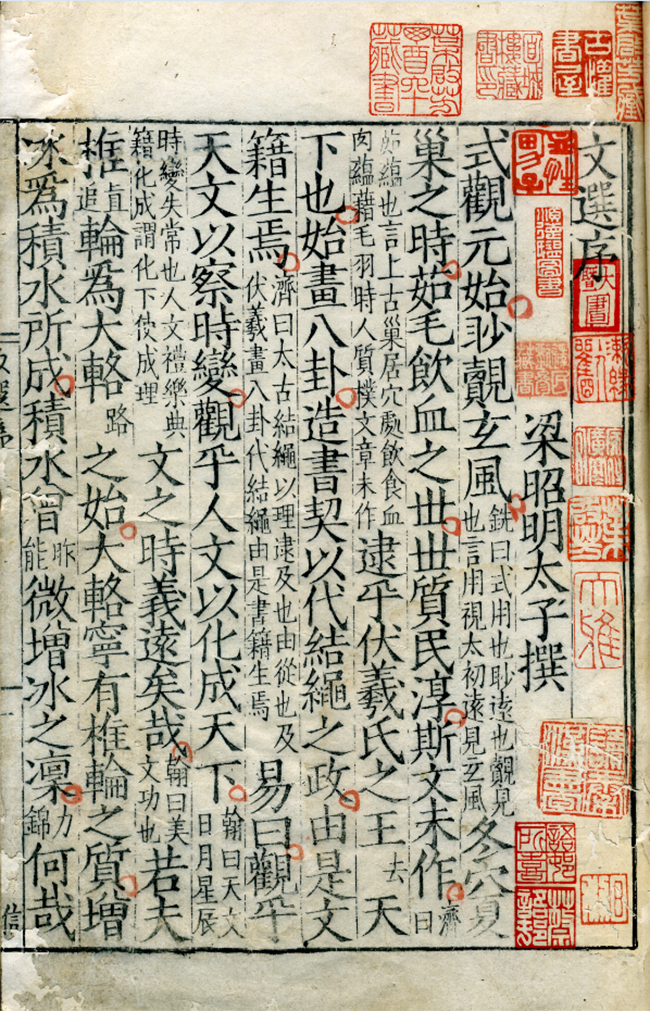

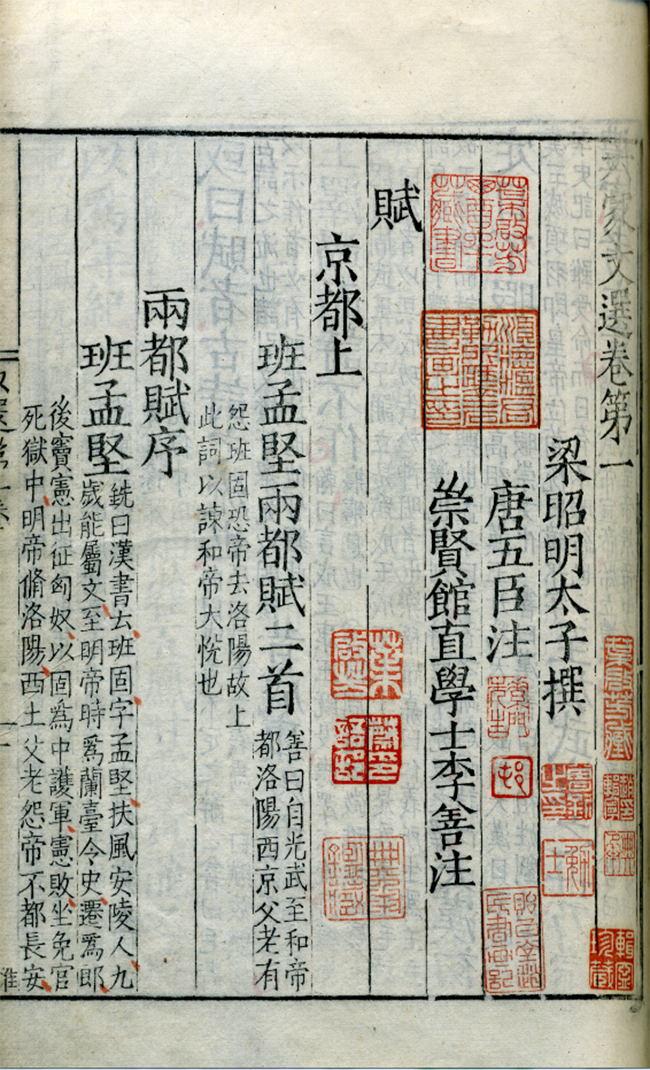

【題著説明】卷一卷端題“六家文選卷第一”,“梁昭明太子撰/唐五臣注/崇賢館直學士李善注”。

【著者簡介】

1.蕭統(501—531),字德施,南蘭陵(今江蘇武進)人。南朝梁武帝蕭衍長子,天監元年(502)立爲太子。謚昭明。著文集三十卷,輯有《文選》。《梁書》有傳。

2.李善(?—690),江都(今江蘇揚州)人。唐顯慶間官太子内率府録事參軍、崇賢館學士兼沛王侍讀、秘書郎、經城令等。咸亨二年(671)貶姚州,赦還後講授《文選》爲業。著有《文選注》。《舊唐書》有傳。

3.吕延濟(生卒年不詳)。唐玄宗時人,歷官常山尉。

4.劉良(生卒年不詳),生平不詳。

5.張銑(生卒年不詳),生平不詳。

6.吕向(生卒年不詳),字子回,或占籍涇州(今甘肅涇川)。唐開元十年(722)入翰林,兼集賢院校理,累遷中書舍人、工部侍郎。撰有《美人賦》。《新唐書》有傳。

7.李周翰(生卒年不詳),生平不詳。

【内容】書凡六十卷,各卷篇目如下:

卷一至十八賦:卷一至六京都;卷七郊祀、耕籍、畋獵上;卷八畋獵中;卷九畋獵下、紀行上;卷十紀行下;卷十一遊覽、宫殿;卷十二江海;卷十三物色、鳥獸上;卷十四鳥獸下、志上;卷十五志中;卷十六志下、衰傷;卷十七論文、音樂上;卷十八音樂下。卷十九情,又詩之補亡、述德、勸勵。

卷二十至三十三詩:卷二十獻詩、公讌、祖餞;卷二十一詠史、百一、遊仙;卷二十二招隱、反招隱、遊覽;卷二十三詠懷、哀傷、贈答;卷二十四贈答;卷二十五贈答;卷二十六贈答、行旅上;卷二十七行旅下、軍戎、郊廟、樂府上;卷二十八樂府下、挽歌、雜歌;卷二十九雜詩上;卷三十雜詩下、雜擬上;卷三十一雜擬下;卷三十二騷上;卷三十三騷下。

卷三十四七上;卷三十五七下、詔、册;卷三十六令、教、文;卷三十七表上;卷三十八表下;卷三十九上書、啟;卷四十彈事、牋、奏記;卷四十一書上;卷四十二書中;卷四十三書下;卷四十四檄;卷四十五對問、設論、辭、序上;卷四十六序下;卷四十七頌、贊;卷四十八符命;卷四十九史論上;卷五十史論下、史述贊;卷五十一論一;卷五十二論二;卷五十三論三;卷五十四論四;卷五十五論五、連珠;卷五十六箴、銘、誄上;卷五十七誄下、哀上;卷五十八哀下、碑文上;卷五十九碑文下、墓志;卷六十行狀、吊文、祭文。

【刊印者】袁褧(1495—1573),字尚之,號謝湖、藏亭,南直隸吴縣(今屬江蘇蘇州)人。明人。屢試不第,捐納入國子監。以藏書、刻書聞名,室名“嘉趣堂”。刻有《世説新語》《六家文選》《金聲玉振集》《四十家小説》等,著有《田舍集》《奉天刑賞録》等。事見《[崇禎]吴縣志》。

【行款版式】半葉十一行,行十八字,小字雙行二十六字。白口,左右雙邊,無魚尾。版心中鎸書名及卷數,下鎸葉碼及刻工。版框24.0厘米×18.9厘米,開本32.2厘米×22.5厘米。

【題名頁牌記】

《文選序》後有牌記“此集精加挍正絶/無舛誤見在廣都/縣北門裴宅印賣”。

卷二十末有牌記“吴郡袁氏重雕宋刻廣都縣本于/嘉趣坣嘉靖甲午孟春正月二十四日”。

卷三十末有牌記“皇眀嘉靖壬寅四月立夏日/吴郡袁氏兩庚草坣善本雕”。

卷三十二末有牌記“皇明嘉靖丙午夏雕(鎸刻‘謝/湖’印文)南征”。

卷三十七末有牌記“嘉靖二十五年蜡月十二日/吴郡袁氏校刊”。

卷四十末有牌記“此蜀郡廣都縣裴氏善本今重雕于/汝郡袁氏之嘉趣坣嘉靖丙午春日”,“國朝改廣都爲雙流縣属/成都府”。

卷四十一首末題下有牌記“藏亭”。

卷四十四末有牌記“丁未六月初八日李宗信雕”。

卷四十六末有牌記“嘉靖丁未季夏晦日藏亭記”。

卷五十二末有牌記“毋昭裔貧時常借文選不得發/憤曰異日若貴當板鏤之以遺學/者後至宰相遂踐其言出揮麈録”。

卷五十六末有牌記“戊申孟夏十三日李清雕”。

卷六十末有牌記“吴郡袁氏/善本新雕”。

【刊寫題記】無。

【刻(寫)工】序首葉版心下鎸“信”;卷一首葉版心下鎸“淮”;卷一葉七版心下鎸“徐敖”;卷一第八葉版心下鎸“徐”;卷三第五十一葉下鎸“陸儒”;卷五第七葉版心下鎸“刘”;卷十一第四葉版心下鎸“周”;卷十一第二十五葉版心下鎸“啟明”;卷二十第十一葉版心下鎸“湛”;卷二十七第十八葉版心下鎸“李宅”;卷三十第二十二葉版心下鎸“文”;卷四十三第二十葉版心下鎸“宗”。

【避諱】書中保留宋諱字,如“玄(弦袨絃)”“敬(檠)”“弘”“殷”“匡”“恒(桓)”“貞(徵)”等缺末筆。亦有不缺筆者。

【序跋附録】書前有蕭統《文選序》。後有唐顯慶三年(658)李善《上文選注表》附國子監准敕節文。後有唐開元六年(718)吕延祚《進集注文選表》附遣將軍高力士宣口敕。後有嘉靖二十八年(1549)袁褧《文選刻跋》,後有《六家文選目録》。

1.李善《上文選注表》録文如下:

……昭明太子,業膺守器,譽貞問寢。居肅成而講藝,開博望以招賢。搴中葉之詞林,酌前修之筆海。周巡綿嶠,品盈尺之珍;楚望長瀾,搜徑寸之寶。故撰斯一集,名曰文選。後進英髦,咸資準的。……。臣蓬衡蕞品,樗散陋姿。汾河委筴,夙非成誦;崇山墜簡,未議澄心。握玩斯文,載移凉燠。有欣永日,實昧通津。故勉十舍之勞,寄三餘之暇。弋釣書部,願言注緝,合成六十卷。殺青甫就,輕用上聞。享帚自珍,緘石知謬。敢有塵於廣内,庶無遺於小説。……

2.國子監准敕節文録文如下:

五臣注《文選》傳行已久,竊見李善《文選》援引該贍,典故分明,若許雕印,必大段流布。欲乞差國子監説書官員校定净本後抄寫板本,更切對讀後上板,就三館雕造。……

3.吕延祚《進集注文選表》録文如下:

……臣嘗覽古集,至梁昭明太子所撰《文選》三十卷,閲玩未已,吟讀無斁,風雅其來,不之能尚。則有遣詞激切,揆度其事,宅心隱微,晦滅其兆。飾物反諷,假時維情,非夫幽識,莫能洞究。往有李善,時謂宿儒,推而傳之,成六十卷,忽發章句,是徵載籍,述作之由,何嘗措翰。使復精覈注引,則陷於末學,質訪指趣,則巋然舊文,祗謂攪心,胡爲析理?臣懲其若是,志爲訓釋,乃求得衢州常山縣尉臣吕延濟、都水使者劉承祖男臣良、處士臣張銑、臣吕向、臣李周翰等,或藝術精遠,塵遊不雜,或詞論穎曜,巖居自修,相與三復乃詞,周知秘旨,一貫於理。杳測澄懷,目無全文,心無留義,作者爲志,森乎可觀,記其所善,名曰集注,並具字音,復三十卷。其言約,其利博,後事元龜,爲學之師,豁若撤蒙,爛然見景,載謂激俗,誠惟便人。……

4.上遣將軍高力士宣口敕録文如下:

朕近留心此書,比見注本,唯只引事,不説意義。略看數卷,卿此書甚好。……

5.袁褧《文選刻跋》録文如下:

余家藏書百年,見購鬻宋刻本《昭明文選》,有五臣、六臣、李善本,巾箱、白文、小字、大字,殆數十種。家有此本,甚稱精善,而注釋本以六家爲優,因命工翻雕,匡郭字體,未少改易。刻始于嘉靖甲午歲,成于己酉,計十六載而完。用費浩繁,梓人艱集。今模榻傳播海内,覽兹册者,毋徒曰開卷快然也。

皇明嘉靖己酉春正月十六日,吴郡汝南袁生褧題于嘉趣堂。

【批校題跋】册一書前護葉有書名題字“六家文選/明嘉靖間仿局板大字本”;卷二十第二十葉有浮簽“缺第二一頁廿二卷”。

【鈐印】

册一書前護葉甲面鈐“古歡/書屋”白文長方印、“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“叔/通”朱文方印、“衍/慶堂”白文方印、“面城/樓藏/書印”朱文方印;文選序首葉甲面鈐“日/利”朱白方印、“讀秦/漢書”白文方印、“大/雅”朱文長方印、“葉/啟芳”白文方印、“家住/廣寒/宫”白文方印、“漱緑/主人/觀”朱文方印、“蔡/語邨”白文方印、“語邨/所喜”朱文方印、“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“順德温氏圖書”白文長方印、“血性/男子”朱文方印、“葉啟芳藏”白文長方印、“古懽/書屋”白文方印、“面城/樓藏/書印”朱文方印、“葉啟芳/丁酉六十/藏書”朱文方印、“暨大圕”朱文長方印;目録首葉甲面鈐“温惜/陰閣”朱文方印、“順德/温氏”朱文方印、“天涯/芳草”朱文方印、“葉印/啟芳”白文方印、“葉啟芳/丁酉六十/藏書”朱文方印;卷一首葉甲面鈐“輯寧/珍藏”白文方印、“典/承”朱文方印、“趙印/輯寧”白文方印、“葉啟芳藏”白文長方印、“勉/士”朱文方印、“曾釗/之印”白文方印、“貽白堂趙/氏書畫記”朱文長方印、“邨”朱文方印、“素門/先生”朱文長方印、“順德温君/勒所藏金石/書畫之印”朱文方印、“葉啟芳/丁酉六十/藏書”朱文方印、“典承/鑒藏”朱文方印、“蔡印/語邨”白文方印、“葉/啟芳”白文方印;卷三末葉乙面鈐“順德温君/勒所藏金石/書畫之印”朱文方印。

册二書前護葉甲面鈐“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“衍/慶堂”白文方印;卷四首葉甲面鈐“輯寧/珍藏”白文方印、“典/承”朱文方印、“趙印/輯寧”白文方印、“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“葉啟芳藏”白文長方印、“澍梁/鑒賞”朱文方印、“曾釗/之印”白文方印、“葉啟芳/丁酉六十/藏書”朱文方印;卷六末葉乙面鈐“順德温君/勒所藏金石/書畫之印”朱文方印。

册三書前護葉甲面鈐“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“衍/慶堂”白文方印;卷七首葉甲面鈐“輯寧/珍藏”白文方印、“典/承”朱文方印、“趙印/輯寧”白文方印、“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“葉啟芳藏”白文長方印、“順德温君/勒所藏金石/書畫之印”朱文方印、“葉啟芳/丁酉六十/藏書”朱文方印。

册四書前護葉甲面鈐“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“葉啟芳/丁酉六十/藏書”朱文方印、“南海曾/勉士收藏/金石書畫”白文方印、“衍/慶堂”白文方印;卷十首葉甲面鈐“輯寧/珍藏”白文方印、“典/承”朱文方印、“趙印/輯寧”白文方印、“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“葉啟芳藏”白文長方印、“葉啟芳/丁酉六十/藏書”朱文方印、“順德温君/勒所藏金石/書畫之印”朱文方印;卷十二末葉乙面鈐“拙詩一句兩/句在人耳”朱文方印、“一琴/一鶴”朱文方印、“葉啟芳/丁酉六十/藏書”朱文方印、“鐵/士”朱文方印、“古懽/書屋”白文方印、“生於/丙寅”朱文方印。

册五書前護葉甲面鈐“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“爵/禄不/入於/心”朱文方印、“衍/慶堂”白文方印。

册六書前護葉甲面鈐“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“自其/所/以乃”朱文方印、“衍/慶堂”白文方印;卷十六首葉甲面鈐“輯寧/珍藏”白文方印、“典/承”朱文方印、“趙印/輯寧”白文方印、“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“葉啟芳藏”白文長方印、“順德温君/勒所藏金石/書畫之印”朱文方印、“葉啟芳/丁酉六十/藏書”朱文方印。

册七書前護葉甲面鈐“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“衍/慶堂”白文方印;卷十九首葉甲面鈐“輯寧/珍藏”白文方印、“典/承”朱文方印、“趙印/輯寧”白文方印、“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“葉啟芳藏”白文長方印、“順德温君/勒所藏金石/書畫之印”朱文方印、“葉啟芳/丁酉六十/藏書”朱文方印。

册八書前護葉甲面鈐“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“虚/乃大”白文方印、“衍/慶堂”白文方印;卷二十二首葉甲面鈐“輯寧/珍藏”白文方印、“典/承”朱文方印、“趙印/輯寧”白文方印、“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“葉啟芳藏”白文長方印、“順德温君/勒所藏金石/書畫之印”朱文方印、“葉啟芳/丁酉六十/藏書”朱文方印;卷二十四末葉乙面鈐“順德温君/勒所藏金石/書畫之印”朱文方印。

册九書前護葉甲面鈐“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“甘林”墨文圓印、“衍/慶堂”白文方印、“葉啟芳/丁酉六十/藏書”朱文方印、“南海曾/勉士收藏/金石書畫”白文方印;卷二十五首葉甲面鈐“輯寧/珍藏”白文方印、“典/承”朱文方印、“趙印/輯寧”白文方印、“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“葉啟芳藏”白文長方印、“順德温君/勒所藏金石/書畫之印”朱文方印、“葉啟芳/丁酉六十/藏書”朱文方印。

册十書前護葉甲面鈐“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“衍/慶堂”白文方印。

册十一書前護葉甲面鈐“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“長笑/於大/方家”朱文方印、“衍/慶堂”白文方印;卷三十一首葉甲面鈐“輯寧/珍藏”白文方印、“典/承”朱文方印、“趙印/輯寧”白文方印、“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“葉啟芳藏”白文長方印、“順德温君/勒所藏金石/書畫之印”朱文方印、“葉啟芳/丁酉六十/藏書”朱文方印。

册十二書前護葉甲面鈐“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“衍/慶堂”白文方印;卷三十四首葉甲面鈐“輯寧/珍藏”白文方印、“典/承”朱文方印、“趙印/輯寧”白文方印、“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“鐵/士”朱文圓印、“葉啟芳藏”白文長方印、“順德温君/勒所藏金石/書畫之印”朱文方印、“葉啟芳/丁酉六十/藏書”朱文方印、“暨大圕”朱文長方印。

册十三書前護葉甲面鈐“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“琴臨秋/水彈明月/酒向東/山酌白雲”朱文方印、“衍/慶堂”白文方印。

册十四書前護葉甲面鈐“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“衍/慶堂”白文方印;卷四十首葉甲面鈐“輯寧/珍藏”白文方印、“典/承”朱文方印、“趙印/輯寧”白文方印、“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“葉啟芳藏”白文長方印、“順德温君/勒所藏金石/書畫之印”朱文方印、“葉啟芳/丁酉六十/藏書”朱文方印。

册十五書前護葉甲面鈐“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“衍/慶堂”白文方印;卷四十三首葉甲面鈐“輯寧/珍藏”白文方印、“典/承”朱文方印、“趙印/輯寧”白文方印、“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“葉啟芳藏”白文長方印、“順德温君/勒所藏金石/書畫之印”朱文方印、“葉啟芳/丁酉六十/藏書”朱文方印。

册十六書前護葉甲面鈐“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“叔/通”朱文方印、“衍/慶堂”白文方印;卷四十六首葉甲面鈐“輯寧/珍藏”白文方印、“典/承”朱文方印、“趙印/輯寧”白文方印、“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“六篆/山堂”白文方印、“曾釗/之印”白文方印、“葉啟芳藏”白文長方印、“順德温君/勒所藏金石/書畫之印”朱文方印、“葉啟芳/丁酉六十/藏書”朱文方印、“暨大圕”朱文長方印。

册十七書前護葉甲面鈐“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“衍/慶堂”白文方印;卷四十九首葉甲面鈐“輯寧/珍藏”白文方印、“典/承”朱文方印、“趙印/輯寧”白文方印、“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“温”白文圓印、“葉啟芳/丁酉六十/藏書”朱文方印、“葉啟芳藏”白文長方印、“季材/所藏”白文方印、“暨大圕”朱文長方印。

册十八書前護葉甲面鈐“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“衍/慶堂”白文方印;卷五十二首葉甲面鈐“輯寧/珍藏”白文方印、“典/承”朱文方印、“趙印/輯寧”白文方印、“温”白文圓印、“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“葉啟芳/丁酉六十/藏書”朱文方印、“葉啟芳藏”白文長方印、“季材/所藏”白文方印;卷五十四末葉乙面鈐“順德温君/勒所藏金石/書畫之印”朱文方印。

册十九書前護葉甲面鈐“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“衍/慶堂”白文方印;卷五十五首葉甲面鈐“輯寧/珍藏”白文方印、“典/承”朱文方印、“趙印/輯寧”白文方印、“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“温”白文圓印、“六篆/山堂”白文方印、“葉啟芳藏”白文長方印、“葉啟芳/丁酉六十/藏書”朱文方印。卷五十七末葉乙面鈐“面城/樓藏/書印”朱文方印、“蔡印/語邨”白文方印、“葉/啟芳”白文方印;

册二十書前護葉甲面鈐“衍/慶堂”白文方印;卷五十八首葉甲面鈐“輯寧/珍藏”白文方印、“典/承”朱文方印、“趙印/輯寧”白文方印、“鐸民/劉參/藏書”白文方印、“季材/所藏”白文方印、“順德温君/勒所藏金石/書畫之印”朱文方印、“語邨/所喜”朱文方印、“蔡/語邨”白文方印、“葉啟芳/丁酉六十/藏書”朱文方印、“天涯/芳草”朱文方印、“葉印/啟芳”白文方印、“葉啟芳藏”白文長方印;卷六十末葉乙面鈐“面城/樓藏/書印”朱文方印、“古懽/書屋”白文長方印、“六篆/山堂”白文方印、“葉/啟芳”白文方印、“葉啟芳/丁酉六十/藏書”朱文方印、“温澍梁/藏閲書”朱文長方印、“典承/鑒藏”朱文方印、“素門/先生”朱文方印、“語邨/所喜”朱文方印、“蔡/語邨”白文方印、“語邨/過眼”朱文長方印、“邨”朱文方印、“葉啟芳藏”白文長方印、 “冕/士”朱文方印、“曾釗之印”白文方印、“舫/齋”朱文方印、“愛山/人”朱文長方印、“傳之/子孫”白文方印、“素門/子”朱文方印、“趙氏/輯寧”白文方印、“天涯/芳草”朱文方印、“葉印/啟芳”白文方印。

【書目著録】

1.《中國古籍善本書目》卷二十八集部總集類通代部分著録,編號16756。

2.《暨南大學圖書館古籍普查登記目録》著録[1]。

【遞藏】

1.趙輯寧(生卒年不詳),字典承,號素門,浙江錢塘(今屬浙江杭州)人。清乾嘉間人。擅書法篆刻,藏書頗富,好抄書校書。

2.曾釗(1793—1854),字勉士,號毓修,廣東南海(今屬廣東佛山)人。清道光五年(1825)拔貢,任合浦縣教諭,調欽州學正。曾應兩廣總督阮元之聘,出任學海堂學長。藏書甚富,藏書處曰“面城樓”。編有《古輸廖山館藏書目録》。

3.温澍梁(生卒年不詳),字季葆,號幼珊,廣東順德人。精於鑒藏,藏書處有“漱緑樓”“六篆山堂”。

4.葉啟芳(1898—1975),廣東三水(今屬廣東佛山)人。畢業於嶺南大學,曾任黄埔軍校政治教官,上海商務印書館翻譯,《大剛報》《大風》《新生晚報》總編,《廣西日報》社長,香港中國新聞學院院長。新中國成立後任廣東國民大學教務長,華南聯大文學院院長、中山大學圖書館館長。譯著有《政府論》《國際關係論》《社會鬥争史》等。

5.蔡語邨(生卒年不詳)。現代文物鑒藏家,曾任廣東省博物館副館長。

【其他】各册書衣爲虎皮宣製成,内衬铅丹防蠹紙。書衣左上方粘有豎長方墨字緑簽記題名“文選”,四周雙邊框綫。卷一第十三葉、卷四第二十四葉抄補。卷三十五、三十六有分卷目録,其餘各卷皆無分卷目録。全篇朱筆圓點,偶見墨筆校字。全書可見多處斷版痕迹,爲後印本。書中有幾處水浸污痕。末册書後護葉粘有廣州古籍書店售書標簽,記書名、册數、版别、定價、編號、日期。

【按語】

1.此本乃仿宋廣都裴氏本,《文選序》後牌記“此集精加挍正絶/無舛誤見在廣都/縣北門裴宅印賣”乃照録宋本牌記。另卷五十二末牌記“毋昭裔貧時常借文選不得發/憤曰異日若貴當板鏤之以遺學/者後至宰相遂踐其言出揮麈録”亦照録宋本。宋廣都裴氏本現藏臺北故宫博物院,全書僅存卷一至十七、二十七、二十八、五十一、五十七,餘卷則用袁氏嘉趣堂仿本配補。

2.此本爲明刻精品之代表,版式字体一依宋本,其刊刻之精爲歷代藏家所重。于敏中《天禄琳琅書目》卷十“六家文選”條云“此書橅刻甚精,校勘亦審,實與宋槧同工”。莫友芝《藏園訂補郘亭知見傳本書目》卷十六“六臣文選注”條云“初印、中印皆工善,藏家寶之如宋本”。袁跋所記刻書時間“刻始于嘉靖甲午歲,成于己酉,計十六載而完”。全書牌記多達十二處,從牌記所記時間,可大概了解此書刊刻之進度。卷二十末牌記時間“嘉靖甲午(十三年)”;卷三十末牌記時間“嘉靖壬寅(二十一年)”;卷三十二、三十七、四十末牌記時間“嘉靖丙午(二十五年)”;卷四十四、四十六末牌記時間“丁未(二十六年)”;卷五十六末牌記時間“戊申(二十七年)”。

3.全書每册皆有印記,共鈐印二百一十五處,分散於全書的三十一張書葉上,除去同印重複鈐蓋的情况,計凡六十印。所涉藏家多爲清代以來名家,如趙輯寧、曾釗、温澍梁、葉啟芳、蔡語邨等。藏印之多在明刻中實屬罕見,可與宋元珍本媲美,爲歷代藏家所重。全書二百多處鈐印,皆篆刻精湛。其中頗多閑章,记古今名言雅句,多以古文入印,别具古樸幽奧之韻。

4.册一書前護葉題“六家文選/明嘉靖間仿局本大字本”並鈐曾釗“面城/樓藏/書印”朱文方印,疑爲曾氏所題。

[1]《暨南大學圖書館古籍普查登記目録》,國家圖書館出版社2017年版,第323頁。

|