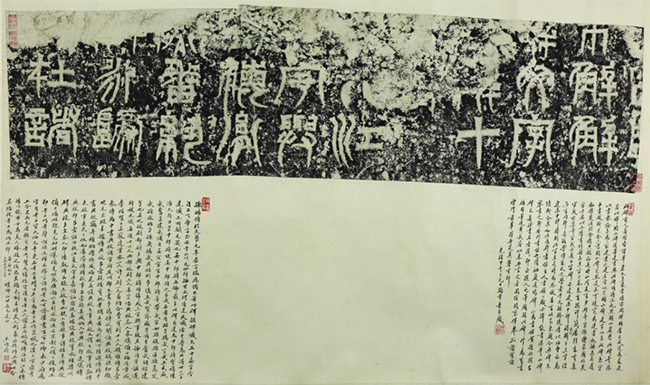

天發神讖碑

中國國家圖書館 盧芳玉

中國國家圖書館善拓21

國家珍貴古籍名録11014

《天發神讖碑》一卷。傳(三國吴)華覈撰文;傳(三國吴)皇象書。三國吴天璽元年(276)七月立。明拓本。(清)袁勵準題簽,(清)盛昱榜書題端,附(清)江標篆書縮摹本和(清)費念慈正書釋文並題記。(清)葉昌熾、(清)王頌蔚、(清)李文田、(清)王懿榮、(清)翁同龢題跋。(清)李經畬、(清)徐樹鈞、(清)莊藴寬、(清)翁斌孫觀款。

【題著説明】碑文有“天發神讖文”字樣。碑無撰書者題名,傳爲華覈撰文,皇象書丹。

【著者簡介】

1.華覈(生卒年不詳),字永先,武進人。始爲上虞尉,以文學入爲秘府郎,遷中書丞。孫皓即位後大興土木,奪民農時,致倉廪無儲,華覈多次上疏極諫,前後所陳,達百餘通,皆有補益,然皓不能用,後以微譴免歸。《三國志》有傳,陳壽評曰:“華覈文賦之才有過於曜,而典誥不及也。”

2.皇象(生卒年不詳),字休明,江都(今江蘇揚州)人,官至侍中、青州刺史。工章草,師於杜度,甚得其妙,轉益多師,當世評價其書“沉着痛快”,時稱“書聖”,因書法入選“八絶”。晋葛洪曰:“吴之善書則有皇象、劉纂、岑伯然、朱季平,皆一代之絶手,如中州有鍾元常、胡孔明、張芝、索靖,各一邦之妙。”張懷瓘《書斷》卷中論其章草書法“雖相衆而形一,萬字皆同,各造其極,則實而不朴、文而不華”,評定其書法曰“休明章草入神,八分入妙,小篆入能”。有《急就章》等傳世。

3.朱功、夏侯□,題曰“巧工九江朱功、東海夏侯(下闕)”,當是刻工。

【内容】

東吴至孫皓時,國事衰敗,爲維護其統治,屢次製造天降符瑞之事。天册元年(275),吴郡臨平湖開,於湖邊得石函,函内有青白色小石,上刻“上作皇帝”字,於是改元“天璽”,並立石於岩山以紀吴功德,以廣其傳,即《天發神讖碑》。《三國志·孫皓傳》天璽元年屢言瑞應,此即其一。

此碑内容雖荒誕不經,但因三國戰亂時期碑刻留存稀少,且後列釋讀神讖文字之官吏題名,保存了三國吴職官資料,並“巧工”題名,是寶貴的歷史文獻。且此碑傳爲三國名家皇象所書,書法在篆隸之間,奇譎雄偉,爲歷代書家所讚,亦是歷代篆刻家的學習對象。歷史著録頗多,宋黄伯思《東觀餘論·法帖刊誤》卷上云:“象書人間殊少,惟建業有吴時天發神讖碑,若篆若隸,字勢雄偉,相傳乃象書也。張懐瓘目以沈著痛快、真得其筆勢。”元陶宗儀《書史會要》卷三亦云:“皇象……工八分、篆、草。初學杜度,作章草沉著痛快,世以書聖稱,論者以象書比龍蠖蟄啟,伸盤腹行,蓋言其蟠屈騰踔,有縱横自然之妙,或謂如歌聲繞梁,琴人捨徽,則又見其遺音餘韻,得之於筆墨外也。象作八分,與蔡邕後先,當時以象章草入神,八分入妙,篆入能。象書《吴大帝碑》在江寧府,書雖本漢隸,然探奇振古,有三代純樸處,故自是絶藝,非如東漢遺書,循一矩律籍距綴,襲切而自私也。建業有吴時《天發神䜟碑》,若篆若隸,字勢雄偉。”

【原碑介紹】

此碑原爲圓形,環而刻之,在石刻中名曰“碣”,是早期石刻的一種形製。宋時即已斷爲三截,故又稱“三段碑”,清王昶《金石萃編》卷二十四著録:“吴天發神䜟碑,碑斷爲三,故俗稱三段碑,尺寸已不可考。……上刻宋胡宗師、石豫二跋,今在江寜縣學。”此碑無未斷本存世,存世拓本皆分三段,上段21行,“詔遣”一行6字,“大吴”一行7字,其餘皆5字;中段17行,行7字;下段10行,行1至3字不等;共存213字。

此碑原立於江寧府天禧寺,清顧炎武《金石文字記》卷二曰:“吴紀功碑,皇象篆書,天璽元年。江寜府南天禧寺門外有石三段,乃吴後主天璽元年岩山紀功德石,其文不全,宋元祐六年轉運副使胡宗師輦置漕臺後圃,仍題其末,今在府學。”元祐六年胡宗師將其移置籌思亭,後又移至縣學尊經閣,清初尚在府學,嘉慶十年(1805)三月,校官毛藻命工匠刷印王應麟《玉海》時,不慎引起火灾,此碑遂毀。

【刻跋附録】

胡宗師移置題記

予因遊府南天禧/寺,寺門之外有石/三段,半埋於土,竊/疑以爲天璽元年/岩山紀吴功德段/石岡之碣,因觀之,/果耳。人多傳/象書,稽之,實八百/十有五年,字雖/損缺,而尤有完者,/寺僧(不善)䕶持,歲/月之久,風雨所暴,/必至泯滅。因輦置/漕臺後圃籌思亭,/時辛未元祐六年/三月二十六日,轉/運副使左朝請郎/胡宗師題。

【批校題跋】

1.袁勵準題外簽:

舊拓天發神讖刻石,庚申(1894)上巳後一日,玨生爲若木署籤。

2.盛昱題端:

天發神讖刻石,光緒甲午春三月禮卿仁兄屬。伯羲盛昱。

3.江標縮摹邊跋並題記:

摹本第四行“人”字邊跋:此半字翁氏《金石記》、王氏《金石萃編》皆未摹入。

摹本第六行“己酉”行邊跋:此行殘字翁記有之,王編未摹。

摹本第六行末字邊跋:此字翁記作“中”,王編作“壬”,皆未安。

摹本第十二行“九”字邊跋:此字王編闕,翁記作“九”,近是。

摹本第十三行“更”下邊跋:此殘字翁、王皆未摹。

摹本第十五行邊跋:此半字翁、王皆缺。

摹本第十六行“從”邊跋:此“從”字王編闕,翁記誤作“咄”。

摹本第十八行殘字邊跋:此數字翁、王皆有拓本,紙不全,故用雙鈎摹入。

摹本第十九行邊跋:翁記尚有“工東”二字,在此行内。

光緒癸巳(1893)十一月朔十日,荔卿前輩出示舊拓《天發神讖碑》屬縮摹碑文於前,是日剪燭爲書一通,并以翁、王兩家書證之,互有存佚也。元和江標并記。

4.費念慈釋文邊跋並題記:

釋文第六行邊跋:此字王作“壬”,翁作“中”,今按己酉朔之十六日爲甲子,十四兩字之間石已泐損,“甲”字上半清朗可辨,豈“十六日甲”四字邪?

釋文第七行邊跋:第三字翁作“蘭”,張作“盧”,似皆未確。

釋文第九行邊跋:“文”上半字,諸家釋作“解”,今以拓本校之,所存右半與前後四“解”字皆不合,恐非。

釋文第十三行“更”下殘字邊跋:張松坪釋作“得”。

釋文第十三行“二”上殘字邊跋:“二”上半字,張釋作“卅”。

釋文第十四行“絡”上殘字邊跋:“絡”上半字,翁作“關”,張云與前“關”字不合,恐非。

釋文第十五行“番”上殘字邊跋:“番”上半字,張釋作“尉”。

釋文第十七行“昭”下殘字邊跋:張釋作“告”。

禮卿前輩得舊本《天璽紀功碑》,屬建赮同年縮橅爲圖,寒夜剪燈爲寫釋文於後。費念慈記。(鈐“念慈之印”“屺懷”朱白文連珠印)

5.李經畬等隸書觀款:

光緒乙巳(1905)正月甲戌朔立春越二日,太和蕭紹棻芸浦、儀徵張允顗静生、仁和鄭琦抉雲、鮑毓東紫來、長白震鈞在庭、合肥李經畬新吾,同觀于揚州,越五日經畬呵凍記。

6.徐樹鈞等正書觀款:

光緒廿六年(1900)歲次庚子臘八日,海豐吴重憙仲怡、長白松麟晴川、仁和朱溍子涵、歙汪嘉棠叔芾、閩趙詒書香圃、長沙徐樹鈞叔鴻,同觀於金陵,越五日樹鈞題記。

7.莊藴寬等隸書觀款:

甲子(1924)六月二十七日,固始秦樹聲宥横、華縣江天鐸竟盫、合肥張廣建勛帛、張敬文琴襄、武進趙椿年坡鄰、湯滌秋臺、莊藴寬思緘同觀於京師之自聞聞齋。

8.葉昌熾正書題跋:

此碑前人著録,皆謂華覈文、皇象書,惟宋周暉、明盧公武定爲蘇建,蓋以禪國山碑後署建書,與此碑同時立也。然國山嚴整,此碑奇恣,以書勢論,未爲一家。“建業”之“建”,左旁從 ,國山碑“建”字從辵;此碑“東”字中畫微斷,不合六書,國山碑不然,是未可遽定爲建書也。按:《吴志·虞翻傳》裴注引《會稽典録》,孫亮時山陰朱育,少好奇字,依體象類,作異字千名以上。《隋書·經籍志》:“《異字》二卷,朱育撰”。《汗簡》屢引朱育集字,或云“集奇字”,或云“集古字”。碑云“遣建忠中郎將陳治解十三字”,治與育同郡,意能傳朱氏之學者乎?又按《駱統傳》以功曹出爲建忠中郎將,則此官在吴時爲外秩,朱育仕至東觀令,與碑末結銜合,其初仕爲郡書佐。古人書佐一職必擇能書,漢華山碑察書之郭香,即書佐也;隋栖岩道場碑亦爲書佐賀德仁撰,古碑不著書名者,往往即出撰人之筆,頗疑此碑即爲育書。顧自董逌、黄長睿以來無言之者。圖經閴寥,僅舉孤證,質諸禮卿前輩,得無笑其鑿空邪? ,國山碑“建”字從辵;此碑“東”字中畫微斷,不合六書,國山碑不然,是未可遽定爲建書也。按:《吴志·虞翻傳》裴注引《會稽典録》,孫亮時山陰朱育,少好奇字,依體象類,作異字千名以上。《隋書·經籍志》:“《異字》二卷,朱育撰”。《汗簡》屢引朱育集字,或云“集奇字”,或云“集古字”。碑云“遣建忠中郎將陳治解十三字”,治與育同郡,意能傳朱氏之學者乎?又按《駱統傳》以功曹出爲建忠中郎將,則此官在吴時爲外秩,朱育仕至東觀令,與碑末結銜合,其初仕爲郡書佐。古人書佐一職必擇能書,漢華山碑察書之郭香,即書佐也;隋栖岩道場碑亦爲書佐賀德仁撰,古碑不著書名者,往往即出撰人之筆,頗疑此碑即爲育書。顧自董逌、黄長睿以來無言之者。圖經閴寥,僅舉孤證,質諸禮卿前輩,得無笑其鑿空邪?

光緒甲午(1894)上元日,鞠常葉昌熾。

9.王頌蔚正書題跋:

《孫皓傳》於天璽元年婁言瑞應,獨不著此碑,據碑懺文五十桼字,今自“上天帝言”至“示于山川”,凡四行,按其文理,皆是天懺,除去漫漶,共得卅二字,是懺文所闕無幾也。吴中郎將名號最多,此碑有“建忠中郎將會稽陳治”,又有“□武中郎將”,考吴中郎將之以武名者,有昭武、揚武、定武、立武、威武、奮武、建武諸目,吴宗室官中郎將率帶“武”字,如孫俊、孫匡、孫暠定武,孫承昭武,孫奂揚武,異姓則步騭立武,賀齊威武,芮糸(玄)奮武,胡綜建武也,吴之校尉、都尉,多與中郎將同號,或三官聯事,故其號同耳。詔遣行視天懺前後十二人,西部校尉二人,姜□、□絡,典校桼人,皋儀、備□、眉胤、章咸、李楷、賀□、吴寵,建業丞一人,許□,尉一人,番約,合費 (宇),則十二人。《顧雍傳》“吕壹、秦博爲中書典校、諸官府及州郡文書”,《步騭傳》“伏聞諸典校擿抉細微,吹毛求瑕”,《朱據傳》“典校吕壹疑據實取考問主者,死於杖下”,《陸遜傳》“時中書典校(按:脱“吕壹”)竊弄權柄,擅作威褔”,是吴設典校之事。典校又謂之校事,《陸凱傳》“夫校事吏民之仇也”,《潘濬傳》“時校事吕壹摻弄威柄”。亦曰典校郎,《是儀傳》“典校郎吕壹誣白故江夏太守刁嘉謗訕國政”。蓋皓設典校,實承權弊,此碑典校多至桼人,即陸凱所云“張立校曹”也。魏亦有校事,詳《程昱傳》。“典校備□”,備姓尠見。《元和姓纂》:“備見《姓苑》。”《廣韻》六至引《風俗通》云:“宋封人備之後。”“巧工”即“考工”,巧、考聲誼俱近。《釋名·釋言語》:“巧,考也”。可證。《漢書·百官公卿表》少府屬官有考工室,太初元年更名考工臣,瓚曰:“冬官爲考工,主作器械也。”漢大官壺考工令史 (宇),則十二人。《顧雍傳》“吕壹、秦博爲中書典校、諸官府及州郡文書”,《步騭傳》“伏聞諸典校擿抉細微,吹毛求瑕”,《朱據傳》“典校吕壹疑據實取考問主者,死於杖下”,《陸遜傳》“時中書典校(按:脱“吕壹”)竊弄權柄,擅作威褔”,是吴設典校之事。典校又謂之校事,《陸凱傳》“夫校事吏民之仇也”,《潘濬傳》“時校事吕壹摻弄威柄”。亦曰典校郎,《是儀傳》“典校郎吕壹誣白故江夏太守刁嘉謗訕國政”。蓋皓設典校,實承權弊,此碑典校多至桼人,即陸凱所云“張立校曹”也。魏亦有校事,詳《程昱傳》。“典校備□”,備姓尠見。《元和姓纂》:“備見《姓苑》。”《廣韻》六至引《風俗通》云:“宋封人備之後。”“巧工”即“考工”,巧、考聲誼俱近。《釋名·釋言語》:“巧,考也”。可證。《漢書·百官公卿表》少府屬官有考工室,太初元年更名考工臣,瓚曰:“冬官爲考工,主作器械也。”漢大官壺考工令史 (由),元康鐎斗考工,考工賢友繕作,皆漢有考工之證。《吴志·妃嬪傳》注引《江表傳》,皓以張布女爲美人,“棒殺之,後思其顔色,使巧工刻木作美人形象”,正作“巧工”,與此合。吴殆改“考工”爲“巧工”邪? (由),元康鐎斗考工,考工賢友繕作,皆漢有考工之證。《吴志·妃嬪傳》注引《江表傳》,皓以張布女爲美人,“棒殺之,後思其顔色,使巧工刻木作美人形象”,正作“巧工”,與此合。吴殆改“考工”爲“巧工”邪?

禮卿仁世長兄是正。王頌蔚。

10.李文田正書題跋:

右吴天發神讖刻石,相傳云皇象書,《吴志·趙達傳》裴注引《吴録》曰:皇象,字休明,廣陵江都人,幼工書。時有張子并陳梁甫能書,甫恨逋,并恨峻,象斟酌其間,甚得其妙,中國善書者不能及也。嚴武圍棋、宋壽占夢、曹不興善畫、孤城鄭嫗能相人及吴範、劉淳、趙達,世皆稱妙,謂之八絶云。今案:皇象卒年不可考,然吴範卒黄武五年,劉淳占星,趙達推步,皆在孫權之代,并見本傳,又《吾粲傳》,粲以鲁王霸譖誅死事,尚在赤烏十三年,而粲傳注引《吴録》曰:粲生數歲,孤城嫗見之,謂其母曰:是兒有卿相之骨。則嫗及見粲少時,其年已老,諸人皆生長建安,皇象獨優游天璽,此可疑也。又《孫琳傳》,注引《文士傳》曰:華融,字德蕤,廣陵江都人,祖父避亂,居山陰蕊山下,時皇象亦居此山,吴郡張温來就象學,欲得所舍,或告温曰:蕊山下有華德蕤者,雖年少,美有令志,可舍也,温遂止融家,朝夕談講。俄而温爲選部尚書,乃擢融爲太子庶子。更以張温本傳考之,温之病卒年近四十,亦在權代。夫張温、華融德望猶非象比,鄭嫗、趙達享年多訖權時,儕輩既逯於建安,踪迹便睽於泰始,况吴之天璽,晋已咸寧。謂曰象書,斯爲未確。此如漢碑絶妙,圖經便屬於蔡邕;魏石猶存,題記必歸諸梁鵠;夸異之言,不足信也。此本爲禮卿翰林所藏,因假讀十日,書而歸之。

光緒癸巳(1893)十月十日,李文田記。

11.王懿榮正書題跋:

巧工,官名,趙明誠《金石録》:僞趙建武元年《西門豹殿基記》有“巧工司馬臣張由等監”,近歲臨淄縣人耕地得“巧工司馬”印,遍考史傳,皆無此官,僅見此碑所載耳。明顧氏《印藪》有“巧工都尉”“巧工司馬”兩印,瞿中溶以巧工爲僞趙所置官,不知已見於此。按印文製作觀之,此官當起於漢末。碑字每下筆起處斬截,多一停頓,尾著一尖挑,與蜀魏諸分書碑同一取勢,篆隸不殊,此正文字之自爲時代處。禮卿四兄與余同癖,寫此證之。

光緒甲午(1894)十月,懿榮記。

12.翁同龢正書題跋:

《天璽紀功碑》,昔人謂文由華覈、書出皇象,今辨非象書,而謂文爲覈作,可乎?夫永先以忠謇之姿委身亂世,前後數表,並極惻怛,惟論救韋曜稍涉符瑞,蓋設辭譎諫,良非導諛。此石所紀,實皆矯誣,永先生平度不宜爾,曉徵所辨,至爲深切。後有識者,當勿致疑。

禮卿編修藏本,甲午(1894)五月,常熟翁同龢記。

13.翁斌孫觀款:戊午(1918)三月三日常熟翁斌孫敬觀。

【鈐印】

外簽鈐印:“勵準/長壽”白文方印。

卷端鈐印:“伯/兮”白文方印、“盛/昱”白文方印。

摹本鈐印:“江”朱文方印、“建/霞”朱文小方印。

釋文鈐印:“琅耶”朱文長方印、“費押”朱文長方印、“念慈/之印”白文方印、“屺懷”朱文方印。

各題跋觀款後鈐印:“蕭/紹棻”白文方印、“琦印”白文長方印、“張/允顗/印”白文方印、“伯雄/題詠”白文方印、“樹”“鈞”白文連珠印、“叔鴻”朱文長方印、“藴/寬”白文方印、“思/緘”朱文方印、“葉押”朱文長方印、“鞠常/糜壽”朱文方印、“莫釐/世家”白文長方印、“芾/卿”朱文方印、“烟波/樓”白文方印、“文田/之印”白文方印、“南齋/供奉”朱文方印、“翰林/供奉”朱文方印、“光緒辛巳/清明日過壽/光謁倉頡墓/取蓍草一莖”白文方印、“同龢/印”白文方印、“叔/平”朱文方印、“翁斌/孫印”白文方印、“庚/申生”朱文方印

墨本鈐印:“蒯光典/收藏印”朱文長方印、“禮卿府/君遺物”朱文長方印、“蒯壽樞/家珍藏”朱文長方印、“鷓鴣都官”白文方印、“叔芾審定”朱文方印

【書目著録】無。

【版本鑒定】此碑存世最早拓本爲故宫博物院藏朱翼盦舊藏明初拓本,國家圖書館藏此本雖爲整幅本,但裱工愚鈍,誤將首尾不完整和不清楚的字裁去,導致上段“東海夏侯”後不可見,中段僅剩14行。好在“東海夏侯”四字仍可辨,且上段第二行“步于日月”之“日”字、十二行“中書郎”之“郎”字、十三行“費宇”之“費”字皆完好,此本又有胡宗師刻跋,故前輩皆斷爲明拓本。

【遞藏】蒯光典(1857—1911),字禮卿,號季逑、金粟道人、斤竹山民等,安徽合肥人。父德模,入《清史稿·循吏傳》。晚清學者、教育家、政治思想家,革新派和清流派重要人物,官至誥授資政大夫、二品銜候補四品京堂、學部丞參上行走、京師督學局局長。著有《文學蒙求廣義》《金粟齋遺集》。《清史稿》有傳。

【按語】《天發神讖碑》,又稱“吴天璽紀功頌”,初置於江寧(今江蘇南京)天禧寺,三國吴天璽元年(267)七月立。三國吴主孫皓繼位之後,營造新宫,規模宏大,極度奢華,飾以珠玉,花費甚多,且盛夏興工,奪民農時,導致農事皆廢,民怨沸騰。爲鞏固自己的統治,孫皓製造了很多天降符瑞之事,此碑即爲記載天降神讖而刻立。碑原爲碣,環而刻之。宋時即已斷爲三截,無未斷本,傳世最早拓本爲故宫博物院藏朱翼盦舊藏明初拓本,存世拓本皆三段本,共存213字。

此碑有三段刻跋:宋元祐六年(1091)胡宗師刻跋,在上段首尾交接處;宋崇寧元年(1102)石豫亨刻跋,在上段第二行至第七行上方;明嘉靖四十三年(1564)耿定向刻跋,在上段第十七行至第二十二行上方;另在下段“解”字下方,刻“北平翁方綱來觀”隸書七字一行。國圖藏本僅拓胡宗師跋。

此碑書法奇特,字勢奇詭,被稱爲“懸針篆”,張懷瓘稱讚其“沉著痛快”。世傳爲華覈撰文、皇象書丹,然皆無確據,故後世議論紛紛。

|