内容摘要

现存较完整的书仪多撰于开元天宝之后,早期书仪数量少且残缺严重。收录于《道藏》中的两篇书仪——《通启仪》《吊丧仪》恰可弥补这一缺憾,对唐代书仪研究意义重大。将两书仪与敦煌书仪对比后发现:唐代书仪中的“十二月相辨文”有一定的演变脉络,并可据此推断《朋友书仪》约撰于开元天宝年间;早期书仪中各书的正文首句为“感思”之语,至迟到开、天间杜友晋的《吉凶书仪》已删去这部分内容;早期书仪的书体及书写范式,如对单复书与平阙的使用,与开、天后书仪有一定差别,而开、天后对单复书的革新在初唐业已出现。尤其值得注意的是,道门内部所用书仪参照类比俗人间的伦理而制作,俗人与道士、师与弟子、师兄弟之间的关系都对应着特定的俗人伦理。除两书仪外,《道藏》中还有一些其他有关中古礼制的文献,希望能够引起学界的重视。

关键词:唐代书仪 道士书仪 十二月相辨文 单复书

书仪是古代关于书信规范、典礼仪注的著作,包含非常丰富的社会文化生活史料,对我们了解当时的礼制、民俗、节日、宗教等意义重大。晋唐时期出现了一大批书仪文本,可惜基本都已散佚。学术界一般认为台北故宫博物院所藏的《月仪贴》是现今传世的唯一一种唐代书仪,而据赵和平的整理不难看出,现存较完整的书仪多撰于开元天宝之后,早期书仪数量少且残缺严重。实则在《道藏》中还留存着两篇唐代书仪文献,即朱法满《要修科仪戒律钞》(以下简称“《戒律钞》”)卷十五《道士吉凶仪》的《通启仪第一》和《吊丧仪第二》(以下简称“两书仪”)。由于隐身于《道藏》,尚未引起书仪研究者的关注,所以目前对两书仪的研究主要局限于道教领域,论者多是将其视为道士丧葬仪式的一环来讨论。事实上这两篇文献对研究唐代书仪更具价值。

笔者考证,两书仪的撰作时间不晚于开元八年(720),其所抄撮或依据的书仪资料来源更早,加之内容结构较为完整,恰可弥补现有文献的缺环;此外,两书仪虽专为道士而撰,但据杜友晋、张敖等人的书仪可知,“僧道书言词轻重与俗并同”,即使是道门内部专用的书仪(如师与弟子、师兄弟之间的书信)也是类比俗人书仪或通行书仪而来(详下文)。这意味着,两书仪虽仅供道门专用(有特定的使用对象),但其内容与俗人书仪差别并不大,具有一般代表性。基于此,本文将两书仪与各时期的敦煌书仪对比参看,以期能够从中发现唐代书仪的演变规律,澄清一些此前模糊不清的问题。

一、录文

吴亚魁、王三庆、赵树龙都曾校录过两书仪,但三位的录文仍存在一些讹误。因此,本文将重新校订两书仪,并在易误解处给予注释,以供同行参考。

本文的录文以《道藏》为底本,并参考上述三家的校录。录文遵循底本,区分大小字。录文时保留平阙,以便于后文的讨论。凡疑某字有误,在字后加()标出正字。凡疑某处缺字,在〔〕内补字。凡替换用辞,用/号标出。两书仪中各书开头数字交代致书对象,为眉目清晰,加黑处理。录文按文意分段,不全从原文。

通启仪第一

正月孟春,犹寒,余寒。

二月仲春,渐暖,已暖。

三月季春,暄和,极暄。

四月孟夏,渐热,已热。

五月仲夏,暑热,甚热。

六月季夏,盛热,极热。

七月孟秋,犹热,余热。

八月仲秋,渐凉,甚凉。

九月季秋,渐冷,已冷。

十月孟冬,薄寒,已寒。

十一月仲冬,甚寒,严寒。

十二月季冬,切寒,极寒。

右裴矩云:今为表、启及书,皆云“孟春犹寒”,以后各依前件时节,十五日一改,亦随事为之。

刺史县令初到道士通启 题云:某观道士姓某启。谨上明使君记室/明府侍者。

道士姓某惶恐,伏惟

明使君县令云“明府”。德业弘远,徽猷昭著,纡降仁明,屈临弊境。凡在道俗,莫不欢庆。孟春犹寒,不审

尊体何如?贫道抱疾,不获随例,不任悦豫之情。谨启,不宣,某谨启。

月日,某观道士姓某启。余启准此。

凡初经正冬二节,书首须目(自)言感思,并问前人。“增怀”者,正谓二亲不存,论感思之语。若不经初节,及彼此二亲俱在者,并不须论问;如父亡母在,及二亲俱亡,云“某节,远感深”;母亡父存者,〔云〕“远思”;前人父母有不存者,云“念若前又尊于己,云惟增怀”。旧书云“顿首”“叩头”者,皆为敬彼之辞,父在称“顿首”,父亡称“叩头”。但与五服卑亲及在下官属云“顿首”“叩头”者,以为未可。若吊答重丧书,称为“顿首”。除此之外,悉去“顿首”之言。

与高祖曾祖祖父母书 题云:高祖翁婆/曾祖翁婆/祖翁婆几前。某言疏/女某氏言疏。

与父母书 题云:爷娘几前。某言疏/女某氏言疏。

月日某言:孟春,伏惟增怀,若无经正冬节及尊者二亲在,不须云“伏惟增怀”,即移“孟春”著于“犹寒”之上,余皆准此。违离未/已久,思恋无譬,奉某日诲,伏慰下情。不得书,云“不奉近诲,夙夜惶惧”。犹寒,不审

尊体起居何如?伏惟寝膳胜常,即日某蒙恩,接侍有违,唯增驰结,伏愿珍和。某言疏。不备,谨疏。若作单书,移月日于后,云“谨疏”。自此已下,书皆准此。

修受道师书未得法师同 题云:师主姓尊师几前。若大德云“某姓法师几前”,弟子姓名惶恐白疏。

月日某惶恐言:孟春,远感,伏惟增怀,不审

尊体起居何如?若非师,直云“如何”,不用“起居”之语。某即日粗得蒙恩,若离久,即云“违远日深,下情驰结”;若不得书,云“近不蒙诲,思想唯积”;若得书,云“奉某日诲,伏慰下情”。未即拜觐,唯增眷恋,伏惟珍重,某惶恐再拜。

师与弟子书 题云:弟子姓位省某告。

月日告某:孟春,远感深。不见汝久,悬忆缠怀,日书为慰。〔犹〕寒,汝可不?吾如常。未即见汝,但以叹满,好自爱慎。及此不多,师某告。

与同学兄姊书 题云:同学某姓兄姊前。某白疏。

月日某白:孟春,远思深,伏惟增怀。分违未久,思恋惟积,奉某日问,伏慰下情。不得书,云“不奉近问,下情驰怀”。犹寒,不审体履如何?某粗蒙恩,奉见未由,但增延结,伏愿珍重。某谨白疏,不具。某再拜。

与同学弟妹书 题云:同学姓某弟妹省。某呈。

月日某报:孟春云云,分张未/已久,思忆每深。犹寒,比何如?某诸疹弊。言集未由,但增慨满,善自敬爱。乃(力)书不多,某报。

与伯叔父母书 题云:某次弟伯叔父母、某氏姑/在室云次弟座前。某言疏,女云“某氏女言疏”。

与兄姊书 题云:某次弟兄、姊/某氏姊座前。某白疏。

与同宗绝服尊行书 题云:某官翁伯叔座前。〔某〕白疏。

与堂兄书 题云:某位兄前。某白疏。

与弟妹书 题云:某位弟省,妹云“某氏妹省”,同堂亦然。书中若亲兄弟姊妹,无父母,云“孟春,远思深,伏惟同怀”;若与堂兄弟,云“〔伏〕惟增怀”。

与舅、舅母及姨书 题云:次弟〔舅/姨〕座前。某言疏。

与外甥书 题云:某省。

与小童(重)书 题云:谨呈姓位公,某白。

孟春,远思深云云。谨白书,不具。姓某呈。

与平怀书 题云:呈姓位公,某白。

孟春云云。遣白书,不具。姓某呈。

与小轻书 题云:白姓位。不具。姓某白。

与极轻书 题云:姓位。

比无言写,念想为劳,得某日书为慰。犹寒,何如也?次(此)诸疹弊。相见未期,但增叹满,善将爱。及此,不多。姓某疏。

吊丧仪第二

吊刺史县令诸贵重丧启 题云:某观道士某启。傍(旁)注云:谨上明使君,县令云“明府”。

月日某启:祸出不图,

某位公母云“夫人”。倾背,若三品以上,并为高官,云“薨背”。下情悲恻。伏惟攀慕号踊,荼毒难居,不任下情。谨奉启,不宣。谨启。

吊师遭父母丧启 题云:弟子姓名启。傍(旁)注:上尊师几前。

月日某顿首顿首:祸故无常,尊翁尊婆倾背,哀慕抽剥,不能自胜。伏惟攀号无及,五内摧裂,何可堪居!酷当奈何!未即奉拜,伏增悲咽。谨启,不备。某再拜。

师父母丧吊师兄弟书 题云:至孝姓位凶前。郡姓某白吊。父在母亡云“苫前”。

尊府君母云“尊夫人”。不终遐寿,奄弃孝养,情深恻怛。惟攀号躃,荼毒难居,甚痛奈何!甚痛奈何!未获造慰,望增酸哽。谨遣白书,惨怆不次。道士白吊。

师丧报同学兄姊书 题云:同学某姓兄前。某白疏。

月日拜疏。某言:无状招祸,祸不灭身,尊师违和,须谕病状。不蒙灵祐,以某日奄垂弃背。号天扣地,贯彻骨髓,不能自胜。伏惟悲慕无状,〔苦毒〕奈何!苦毒奈何!伏增号绝。谨言疏,荒迷不备。某再拜。

师丧报同学弟妹书 题云:同学姓某弟妹省,某白报。

月日某白报:无状招祸,祸不灭身,上延灭尊师,攀号躃踊,五内屠裂,不能自胜,唯增哽咽。迷荒不次,报。

同学丧报师启

月日拜疏。某言:祸出不意,同学姓某夭殁,哀痛抽割,不能自胜。伏惟悲悼伤切,何可堪处,痛当奈何!痛当奈何!未由奉拜,伏增哽咽。谨言疏,不备。某再拜。

从录文可以看出,两书仪共有三部分内容,即十二月相辨文、道士吉书仪、道士凶书仪。“十二月相辨文”下云“右裴矩云”,表明它抄自唐初裴矩的《大唐书仪》。后两部分来源不详,但应当参考乃至抄撮了当时存在的俗人书仪,理由有二。

第一,两书仪的行文、凡例乃至内容安排多与敦煌所出唐代书仪相似。从行文上来说,两书仪中的《与父母书》《与极轻书》《师丧报同学兄姊书》,与杜友晋《吉凶书仪》的《(僧道)与祖父母父母书》《与卑者书》《父母丧告答兄弟姊妹书》非常相近,仅个别用词有异。其他各书,大都如此;从凡例上来说,两书仪中“几前”“起居”“白疏”“省”等词语的特定用法,几乎完全符合杜友晋《吉凶书仪》及两《书仪镜》中的规定。甚至它们对某些“凡例”的表达都是一模一样的,如“(母在父亡)云凶前,父在母亡云苫前”“父在称顿首,父亡称叩头”等等;内容安排上,杜友晋《吉凶书仪》中的《四海书仪》部分,依据尊卑的不同,将收书人分为五等,分别为极尊、稍尊、平怀、稍卑、极卑。《通启仪》有类似的做法,也将收书人分为(大重)、小重、平怀、小轻、极轻五等。二者何以会如此相像呢?唐末张敖书仪自序云:“自大唐前后数十家著述,纸墨颇繁,理词归一。”也就是说,大唐前后数十种书仪著作所规定的撰书原则及遣词造句都比较相近,具有明显的连贯性。据此推测,朱法满在撰写两书仪时应当参考了当时存在的俗人书仪,故与敦煌所出唐代书仪如此相像。

第二,两书仪的“省略原则”也佐证了上述推测。敦煌书仪中各书都有题有文,而《通启仪》中的大部分书信则省略了正文。细辨后进一步发现,是否录有正文遵循以下原则:凡写给俗人(内外族、朋友等)的书信大多有题无文,凡道门内部(师与弟子、师兄弟之间)所用的书信及致官员书皆有题有文。《吊丧仪》甚至完全删除“吊俗人丧”部分。为何会如此呢?僧道与俗人书,书题言辞并与俗人同(详见本文第六节),因此,僧道完全可以使用通行书仪来撰写此类书信,故朱法满作省略处理,仅录其题;另一方面,世面通行的书仪是针对俗人而撰,虽然综合性书仪中常有“僧道书仪”,但直到开、天年间杜友晋的《吉凶书仪》及两《书仪镜》,“僧道书仪”所示范的仍只是僧道与俗人之间的书信,并不包括道门内部专用的书仪。换言之,道门内部师与弟子、师兄弟之间的书仪为通行书仪所无,故朱法满不惮其烦,对此类书仪皆题文并录。致官员书有类似的情形。这意味着,朱法满所撰的两书仪是以俗人书仪为基底的,是对通行书仪的补充。而两书仪与敦煌书仪尤其是撰于开、天后的书仪也存在差别,这种差别很可能是由撰作时间不同引起的。下文将会比较二者,以探索唐代书仪在书写内容与范式方面的演变。

二、两书仪及其所抄书仪的撰作时间

如上文所述,《通启仪》《吊丧仪》是朱法满参考、抄撮当时存在的俗人书仪而成,这样一来,就有两个“时间”需要考证:一是两书仪的撰作时间,一是两书仪所抄书仪的撰作时间。

两书仪的撰作时间,可从作者入手进行考证。两书仪的作者为朱君绪(字法满),其相关资料主要有:吴筠于大历年间(766—779)所撰的《天柱山天柱观记》(又名《天柱观碣》)及钱镠于光化三年(900)所撰的《天柱观记》;北宋政和年间(1111—1118)唐子霞所作的《真境录》邓牧《洞霄图志》序文中提及“宋政和间唐子霞作《真境录》”(《三洞群仙录》卷十三引);宋末元初邓牧所撰的《洞霄图志》“朱法师”条。

《真境录》与《洞霄图志》都简略记载了朱法满的生平,内容也颇为相近,只是后者明确提到朱法满卒于“开元八年五月二十九日”,即公元720年,这个记载与吴筠、钱镠的《天柱观记》能够吻合。两《天柱观记》都是在历数曾游居天柱山的高道时提到朱法满,吴筠云:“贞观初,有许(一作素)先生曰某,怀道就闲,荐征不起。后有道士张整、叶法善、朱君绪、司马紫微、暨齐物、夏侯子云,皆为高流,继踵不绝。”这里提到的诸位道士基本按时间先后排序,其中暨齐物为朱君绪弟子,夏侯子云为司马承祯弟子,所谓“继踵不绝”是也。吴筠既将“朱君绪”列于叶法善(616—720)与司马承祯(647—735)之间,则朱氏的年龄或活跃时间也当大致在叶法善之后、司马承祯之前。若按两人的生卒年推算,朱君绪卒于开元八年的记载合于情理(虽然朱氏与叶法善同年去世,但叶氏寿达百余岁,朱氏年龄小于叶氏,故载于其后)。据此,《通启仪》《吊丧仪》的撰作时间当在朱氏卒年(即开元八年)以前。此外,朱法满的《戒律钞》抄引了90余种经书,其所引的道经基本都撰于六朝,也可从侧面佐证这一结论。

再来看两书仪所抄书仪的撰作时间,这一问题只能从其内容入手。两书仪的“十二月相辨文”无疑抄自唐初裴矩的《大唐书仪》。后两部分,即吉书仪与凶书仪也当本于南北朝至唐初书仪,理由有三。

第一,唐代书仪的书体形式有一个重要演化趋势,即不断化繁为简,限制复书的使用范围。睿宗前后的卢藏用《仪例》已提出“苟能宣心,〔不〕在单复,既能叙致周备,首末合宜,何必一封之中都为数纸。今通婚及重丧吊答量留复体,自余悉用单书”,即卢氏主张复书仅用于“通婚及重丧吊答”的情形,其他可皆用单书。成书于开、天年间的杜友晋《吉凶书仪》继承了这一理念。反观《戒律钞》中的两书仪,无论吉书仪还是凶书仪,一概采取复书的形式(至少作者自己这么看,详下),显然未受卢、杜观念的影响。据此推测,两书仪所依据的资料可能在卢、杜之前。

第二,杜友晋《新定书仪镜》凡例云:

凡称奈何者,相开解语,〔旧〕仪云:不孝奈何,酷罚奈何,斯乃自抑之词,非为孝子痛结之语,〔只〕可以吊孝者称奈何,受吊者未宜自开解。今重丧告答并删改为罪苦。余凶书服轻德(得)依旧仪。

此处所谓的“旧仪”,姜伯勤认为指的是“南朝以来直至唐初裴矩之世的旧有书仪”。旧仪的孝子吊答书中有“奈何”一词,杜氏认为不妥,因为“奈何”有开解之意,父母亡故,孝子理应悲痛,不宜用“奈何”以自开解,故主张用“罪苦”来替代之。而《吊丧仪》中“奈何”一词的用法恰恰符合杜氏所谓的“旧仪”。通观整个《道士吉凶仪》不难发现,弟子是以事父母的规格对待其师的。《吊丧仪》之《师丧报同学兄姊书》中弟子直书“苦毒奈何”,“奈何”的用法显然与杜氏理念不同,而合于南朝至唐初之旧仪。

第三,《新定书仪镜》引卢藏用《仪例》云:

旧仪从父兄与弟书末称名,亦此为昆季本多,每房自论次第,〔不〕加名无以分别,至于通计长幼,次第素定,岂烦加名以自踈外,今亦不取。

写给堂兄弟的书信,旧仪信末署名,卢藏用认为这样会显得生分,主张以次第代之(如五弟之类)。道士与内族的书信同于俗人,但《通启仪》之《与堂兄书》仍称名而不称次第,显然也更接近于旧仪的要求。

另一个证据是,《通启仪》有一些独有的特点有别于开、天后的敦煌书仪,而与南北朝时的《高昌书仪》(不晚于576年)更为相近。如书首皆有感思语、多用复书、各书的信函封题都在正文前等(详见下文)。甚至《通启仪》中的某些词句也见于《高昌书仪》,如《通启仪》在《与父母书》“奉某日诲,伏慰下情”下注曰“不得书,云‘不奉近诲,夙夜惶惧’”,而《高昌书仪》的《与父母书》中恰有“未奉近□,夙夜〔〕”,二者独有的相似性可间接证明上述结论。

那么,两书仪所抄撮、参考的究竟是南北朝书仪还是唐初书仪呢?笔者以为后者的可能性更大。《新定书仪镜》引卢藏用《仪例》云:

旧仪父存不得云公,当〔为〕侯,皆是爵位,尊崇前人之意。近代皆云公,无复侯者。行之既久,〔今〕不敢(改)。

旧仪规定父存当称某人为侯,不得称公,《世说新语》《晋书》《梁书》即有“周侯”“陶侯”“刘侯”等称,故此处所谓的旧仪当指南北朝书仪。卢藏用云“近代皆云公,无复侯者”,卢氏活跃于中宗、睿宗朝,因此这里的“近代”可能指唐代建国至睿宗这一阶段。《通启仪》称小重、平怀、刺史皆不云“侯”而云“公”,符合卢藏用所说的近代情形。不过也不排除朱法满抄撮南北朝书仪但从俗改“侯”为“公”的可能。

综上所述,两书仪的撰作下限为朱法满的卒年,即开元八年(720),但其所依据的当是南北朝至唐初的旧仪。考虑到两书仪的复杂性(如朱法满可能从俗改动)及稳妥起见,本文笼统地称其为“早期书仪”,其中的“早期”大致指南北朝至初唐这一阶段。下文即以两书仪为早期书仪的代表,与各时期的敦煌书仪进行对比,以呈现唐代书仪在十二月相辨文、书写范式等方面的演变。

三、唐代“十二月相辨文”的演变脉络

唐代人在写信时,常会结合时令物候进行寒暄,为满足这一需要,书仪中就出现了逐月胪列节气时候用语的套话,此即十二月相辨文。辨文包含两方面内容:一是每月的别名,二是每月不同时间的时候用语。如郑余庆《大唐新定吉凶书仪》的年叙凡例谈到“正月”时云:“正月孟春叙云,春首,初春,早春,上春,光(先)春。春日,春景,春辰,春气。时云,犹寒,余寒,尚寒,春寒。”“叙云”部分是正月的别称,“时云”部分则是正月专有的时候用语。

目前可见包含十二月相辨文的敦煌书仪有P.3900武则天时期的一种书仪、《朋友书仪》、郑余庆《大唐新定吉凶书仪》、张敖《新集吉凶书仪》《新集诸家九族尊卑书仪》及P.3691《新集书仪》。其中,《朋友书仪》成书于初唐或开、天之际(有争议),后四种书仪撰于中晚唐,可确定为初唐的,只有P.3900武则天时的书仪。此前,虽可看出武则天时的十二月相辨文与后五种书仪有明显的差异,但由于缺少更多唐前期的此类资料来作支撑,很难梳理出它的演变脉络。幸运的是,《戒律钞》存录了唐初裴矩所撰的十二月相辨文,配合以敦煌书仪,就可获得唐代十二月相辨文的演变规律。

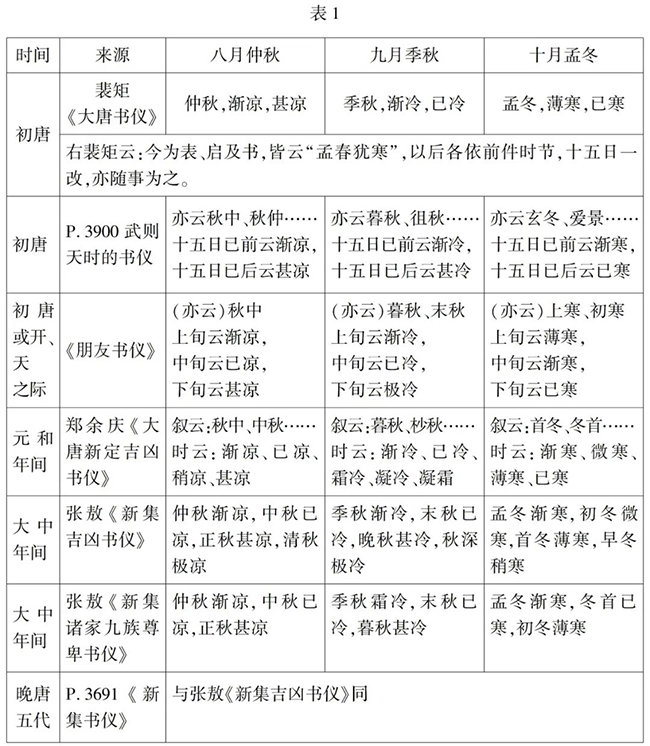

在上述书仪中,八、九、十月的内容保存较为完整,故以这三个月为例,整理各书仪的相关内容,列入表1:

根据表1,可以总结出唐代十二月相辨文的三条演变规律:

第一,初唐的两种书仪(裴矩《大唐书仪》和P.3900武则天时的书仪),在描述每月节候时都以十五天为一个单位,每十五日一改;时间不详的《朋友书仪》以旬为单位,每十天一变节候用语;中晚唐的各种书仪只是泛泛地给出每月可以使用的节候语,不再进一步区分其具体的使用时间,大约已经是完全“随事为之”了。这种变化在郑余庆的《大唐新定吉凶书仪》已经出现,此书“时云”部分的词汇数目不一,表明它没有采用“均分一月描述节候”的方式。张敖书仪也是如此。

第二,前四种书仪(即中唐以前的书仪)的十二月相辨文,“某月别名”与“节候用语”都是分开描述的。到了晚唐时期的张敖书仪,月别名与节候语合而言之,成为固定搭配。

第三,初唐书仪与《朋友书仪》的“节候用语”被时间固定,“某月别名”似可随意变化。从这一角度来看,可以说前三种书仪“节候定而月名动”。郑余庆《大唐新定吉凶书仪》则前后两者都不固定,“某月别名”与“节候用语”之间似可进行任意组合。可以说郑氏书仪是“两者皆动”。晚唐的张敖书仪则代替书者把前后二者固定搭配起来,虽然书者在某月叙景时仍有多个选择,但不必再自行搭配二者。从这一角度讲,张敖书仪可谓是“二者皆定”或取消了二者的自由搭配。

由以上三条规律,可作出两个推论:

第一,杜友晋《吉凶书仪》成书于开元天宝年间,其十二月相辨文部分已不存,但它在正月的叙景中至少有“孟春犹寒”“春首犹寒”两种表达,说明杜氏的十二月相辨文大概率属于“节候定而月名动”的情形。由此推测,唐初至开、天年间的十二月相辨文可能都采用“均分一月描述节候”的方式。

第二,《朋友书仪》的成书时间尚有争论,赵和平认为成书于初唐时期,吴丽娱则将此书仪的“初制作年代暂定为开、天之际”。从唐代十二月相辨文的演变规律来说,《朋友书仪》均分一月描述节候的特点,与中晚唐截然不同,更接近初唐书仪。但它每旬一变,又不同于初唐书仪的十五日一变。我们注意到,十二月相辨文的“节候用语”愈往后发展愈丰富,《朋友书仪》的繁复程度恰处于初唐与中晚唐之间,它更像是处于初唐到中晚唐的一种过渡形态。因此,仅从这一小侧面来说,吴丽娱的推测可能更为近实。

四、中古书仪示例中“感思语”的存废

《通启仪》及张敖《新集吉凶书仪》并云,正冬二节(即元正与冬至)的书信,起始要先“自言感思”,而其他时候则不需如此。

感思的具体表述取决于致书人与收书人的父母存亡状况。《通启仪》(已见上引)以外,杜友晋《新定书仪镜·通例第二》云:

凡书陈时应言感思者,父母并无云“永感罔感(极)”或云“众感”;有父无母云“思深”或云“远思”;有母无父〔云〕“永感”或云“远感”。凡昆弟相与书得言“同怀”,四海云“增怀”。

张敖《新集吉凶书仪》“经正冬相贺语”云:

如彼此有二亲云“经改年”,如冬云“经长至”。伏惟俯同欢庆。亦云“慰庆(庆慰)”。如彼此无父母,即云“伏惟〔俯〕同,永感罔极”。如彼此有无父母(有父无母),云“惟〔同〕偏思”。如彼此有母无父,云“惟同偏感”。如前人有父母,己无父母,即云“伏惟庆慰,厶乙不任永感罔极”。言感者,思亲也。

可知“感思语”指随时节景候的不同而换用表达感怀父母的用语,也即书仪起始的套话。即如《通启仪》的《与同学兄姊书》云:“孟春,远思深,伏惟增怀。分违未久,思恋惟积,奉某日问,伏慰下情。犹寒,不审体履如何?某粗蒙恩,奉见未由,但增延结,伏愿珍重。某谨白疏,不具。某再拜。”初经正、冬二节时的书信,起始须先说感思语;其他时候(或二亲并在)则直接从“分违未久”写起,并在“犹寒”二字前加“孟春”二字。也就是说,正冬二节书比其他时候多“感思语”的一句话。

那么,为何独独“正冬二节”较其他时候多出一段“感思语”呢?这其实与元正、冬至的文化意涵及节日习俗有关:从历法来说,元正为一年之始;从节气来说,冬至时一阳来复。因此,二者在汉代就是“四岁首”中的两个。由于元正与冬至皆被视为岁首,故史书中常将二者并列而言,冬至的活动也常由比拟元正而来。汉代已是如此,如《四民月令》载:“十一月,冬至之日,荐黍、羔;先荐玄冥于井,以及祖祢。齐、馔、扫、涤,如荐黍、豚。其进酒尊长,及修刺谒贺君、师、耆老,如正月(日)。”南北朝承之,也将二者并论,如《颜氏家训·风操》称:“南人冬至岁首,不诣丧家;若不修书,则过节束带以申慰。北人至岁之日,重行吊礼。”唐代因袭此风,在谈到礼制规定时也视“冬至”同“元正”,给予二节同等“待遇”。仅《旧唐书·舆服志》中就有四处合言“元日冬至”,如“自贞观已后,非元日冬至受朝及大祭祀,皆常服而已”等等。《唐六典·尚书礼部》云:“凡冬至大陈设如元正之仪。”《大唐新定吉凶书仪》载:“元正日、冬至日,右已上二大节准令休假七日,前三后四日。”日僧圆仁亦云:“此节(冬至)总并与本国正月一日之节同也。”可知元正冬至二节同为岁首,其礼仪风俗相近,几乎被唐人等同视之。

此外,尤须注意的是,据《四民月令》,汉人在元正、冬至二节时都须祭祀先祖、拜贺尊长。南北朝也有正冬二节拜见、感怀父母尊长的习俗,《颜氏家训·风操》云:“己孤,而履岁及长至之节,无父,拜母、祖父母、世叔父母、姑、兄、姊,则皆泣;无母,拜父、外祖父母、舅、姨、兄、姊,亦如之。此人情也。”唐代逢元正与冬至,也会开展宴会亲朋、拜年贺寿、祭祀祖先等活动。也就是说,岁首本身就是举家团圆、拜贺或感怀父母尊长的时节(此人情也)。这大概正是两书仪规定凡经“初节”(即正冬二节)书首须感思父母的原因所在。

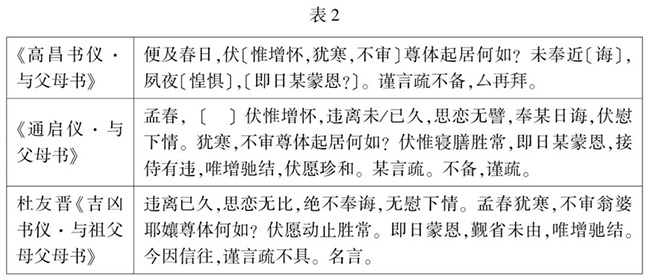

进一步对比各书仪可知,从南北朝至晚唐,书仪中的感思语在使用规定及范本有无方面经历了三个阶段,计有两次变化:第一个阶段,南北朝时的《高昌书仪》,可能任何时候的书信起始都须“自言感思”,因此其给出的各书范本基本都有感思语。第二个阶段,初唐朱法满的《通启仪》规定,只需初经正冬二节时“自言感思”,其他时候不用,但《通启仪》给出的还是正冬二节时书信的范本,书首有感思语,这是第一次变化。第三个阶段,开、天以后的各书仪也规定只需经正冬二节时“自言感思”,同于《通启仪》,但它们所给出的各书范本都删去“感思语”部分,也即采用普通时节的书信作为示例,这是第二次变化。为使以上论述更为直观,现将各书仪中的《与父母书》列入表2,对比如下:

前两书的前两句话即为感思语,杜友晋《吉凶书仪》删去这部分内容,直接从“违离已久”写起。三书仪中其他各书的情况同于《与父母书》:《高昌书仪》中,凡收书人为尊行,如伯叔姑外祖父等,书信起始的感思语皆作“便及某节,伏惟增怀”。与平辈或晚辈书则云“唯夏感思”“夏中感思深”等;《通启仪》除小轻与极轻外,其他各书的起始都有“孟春,远思深,伏惟增怀”等感思语;杜友晋《吉凶书仪》中所存的与外祖父母、舅、姨等书都直接从“违离稍久”(或类似的表达)写起,删去了感思之语。

基于上述情况,笔者猜测,南北朝及唐前期的书仪可能都是用“正冬节书”来作范本或示例,书信起始有感思之语。至迟到开、天间杜友晋的《吉凶书仪》,书仪示例中已删掉了这部分内容。

五、重审唐代书仪的书体形式与书写范式

唐代书仪的书体形式与书写范式随着时代发展及风俗改变而不断变化,并且,在某些方面,这种变化还呈现某种特定脉络,如书体形式朝“化复为单”发展、平阙词日益增多和规范等。两书仪有助于重新审视相关问题,进一步认识变化的过程。本节将通过两书仪观察改革复书的历程、早期书仪的平阙原则及其他一些较为琐碎的问题。

(一)重审化复为单的历程

书仪有单书、复书两种体例,二者主要有三点区别:一是单书仅一纸,复书需两纸或两纸以上;二是单书月日在后,复书月日在前;三是单书尾语在后,复书的尾语在中间(或复书有双重首位,单书仅一重)。

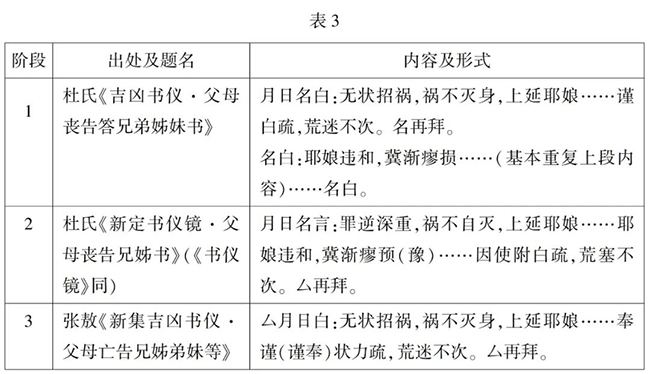

南北朝至唐初的复书应用范围较广,但因为复书字纸繁多、使用不便,所以此后的书仪就常有改革复书的举措,这使得唐代书仪从总体上呈现“化复为单”的趋势。吴丽娱总结这一过程经历了三个阶段,分别以《吉凶书仪》、两《书仪镜》和张敖《新集吉凶书仪》为代表,并比较三书都收录的《父母丧告答兄弟姊妹书》,更为直观地展示出由复书向单书演进的脉络。现依据她的相关论述,制表如表3:

阶段1,日月在前,有两段内容,两套首尾,是典型的复书;阶段2,杜氏抽取两段中间的“谨白疏,荒迷不次”“名再拜”等,置之于文末,形式上使两段合为一段(正文只有一套首尾),但仍保留了意思雷同的两纸内容;阶段3,形式上继承了阶段2,但张敖又进一步删除重复,裁剪了正文的内容。经过阶段2改形式、阶段3裁内容后的复书,除了日月在前之外,已与单书没有区别。

正如吴先生所说,从敦煌书仪来看,化复为单的历程到了晚唐张敖书仪才最终完成。但两书仪提醒我们,类似于张敖的这种改革至迟在初唐业已出现,只是它的影响可能不及杜、张,仅限于民间或小团体而已。在《通启仪》的《与父母书》末,朱法满注曰:

若作单书,移月日于后,云“谨疏”。自此已下,书皆准此。

由此可知两点:一是与卢、杜等人一样,朱氏显然也知道“复书日月在前,单书日月在后”的惯例;第二,“若作单书,移月日于后”,今两书仪各书,日月皆在前,表明至少作者自己认为,两书仪是按照复书的形式制作的。此外,从两书仪中各书的内容看,文意贯通、用词简洁,没有任何重复。也就是说,和张敖书仪一样,两书仪中的复书除了“日月在前”这一点外,与单书没有任何区别。

那么,两书仪对复书的改革是本自其所抄的书仪?还是出于朱法满的修改呢?笔者以为当是朱法满从俗所做的修改。我们知道,唐代书仪的现实发展脉络颇为复杂,它至少包含两大部分:一是士人制作的仪制性书仪,二是民间流行书仪的使用实况。前者影响力大且易于传世,今人也往往根据此类资料来梳理唐代书仪的流变。但实际上,注重实用的普罗大众在很多时候可能是改革的先行者,他们出于使用的便利,首先简化了书仪的格式、内容等,并形成一种社会风气。此后士人仪制性的书仪,只是“从俗”将这种新形式“纳入‘大雅’的规范,使之成为登堂入室的仪制”而已。朱法满与卢藏用差不多处于同一时代,二人都不约而同地改革复书,当是彼时时代风气的反映。

退一步言之,无论上述推测是否成立,两书仪都可帮助我们重新审视化复为单的历程:此前我们倾向于把改革复书理解为一个力度不断加大、程度不断加深的历程,因此由“复”至“单”就呈现出清晰的阶段性特征。但真实的情形可能更为复杂,并不那么规则、有条理,一些力度大、较彻底的改革举措可能早已提出,只是它们局限于小圈子或民间,未能反映到仪制性书仪中而已。《通启仪》中对复书的改革同于晚唐张敖说明了这一点。

(二)两书仪所见的平阙原则

平阙就是写文章时遇到某些字须另行书写或空格阙字,又可分为公平阙与私平阙两种。两书仪主要关涉私平阙。今可见的、与私平阙有关的书仪多撰于开、天之后,初唐以前的相关资料较少,两书仪可对此有所补充。

两书仪中有题有文的吉书仪有7首,凶书仪有6首,这13首文本中的平阙情况可归纳为三点:

第一,道士致书刺史、县令时,对刺史、县令的尊称,如明使君、明府以及“尊体”二字须另行书写。道士吊刺史、县令及诸贵重丧时,对亡者的称呼(某位公或夫人)亦须另行书写。

第二,道士致书尊者如父母、师父、官员等时,“尊体”二字须另行书写。

第三,两书仪中的凶书仪,除了吊刺史、县令及诸贵重丧时实行亡者平阙外,其他一概没有平阙。如师遭父母丧时提到的“尊翁”“尊婆”,师丧致书师兄弟时提及的“尊师”都没有平阙。

与敦煌书仪对比可发现,两书仪中写给内外族的吉凶书,其平阙词明显少于开、天以后的书仪。如杜友晋《吉凶书仪》的《与外祖父母书外伯叔祖附之》在“不审翁婆”下注云“并平阙”,而《吊丧仪》中的“尊翁”“尊婆”并不属于平阙词;再如杜氏《吉凶书仪》有所谓“亡者平阙”,即“凡凶书论亡者,无问尊卑,皆为行首平阙;以幽明有异,重亡者”,而《吊丧仪》遇亡者称呼并未平阙(官员除外)。另一方面,写给官员的书信,平阙词明显多于其他人。如在致刺史、县令的吉凶书中,不仅二者的称呼属平阙词,而且也遵守亡者平阙。这似可说明,早期私家书疏中的平阙较为简单灵活,大体上根据收信人的尊贵程度来决定平阙词的多少。此前,吴丽娱曾据敦煌书仪推测:初唐书仪中的私平阙用词较少,并且可能并无严格规范;直至开、天之后,私平阙的词汇才显著增加。两书仪或可为吴先生的推测添一佐证。不过,初唐时应当也存在一些私平阙的共识,如两书仪中凡遇“尊体”一概需要平阙。杜友晋《吉凶书仪》的《与极尊书》“不审尊体何如”的“尊体”上有注“并平阙之”,当是这一共识的延续。

(三)其他问题

启文。启最初是呈给君主、权贵的公文,与“奏”类似。入唐以后,启的性质与功能逐渐发生变化,更近于“书”。有学者将唐代的“启”文归纳为六类,分别是规劝类、答谢类、贺文、杂启、上文章与投知。两书仪可助进一步认识唐代启文的类别及使用范围,归纳为三点:第一,裴矩的《大唐书仪》已佚,但据《通启仪》中的“右裴矩云:今为表、启及书,皆云‘孟春犹寒’”可知,唐初书仪中至少已包含表、启、书三种文体。第二,按两书仪的规定,吉书仪中,道士致书初到的刺史、县令用“启”。凶书仪中的启文有三种,即《吊刺史县令诸贵重丧启》《吊师遭父母丧启》《同学丧报师启》。这说明唐代启文除了上述的六类外,至少还应加上吊丧类。第三,两书仪中的“启”与“书”,内容上差别不大,“启”比“书”仅多了一层对收书人的尊崇。清代学者孙梅云:“下达上之谓表,此及彼之谓书。表以明君臣之谊,书以见朋友之悰。泰交之恩洽而表义显,《谷风》之刺兴而书致衰。若乃敬谨之忱,视表为不足;明慎之旨,侔书为有余,则启是也。”孙氏认为,致书对象不及君主却尊于普通朋友则用“启”,相应地,“启”这种文体的敬慎度恰处于“表”与“书”之间。从两书仪来看,初唐当已是如此。

吉凶书仪的内容结构(或顺序)。《高昌书仪》与两书仪在示范吉凶书仪时,其结构一般为“某某书+信函封题+正文”。而在同一内容上,杜友晋、张敖各种书仪的结构却为“某某书+正文+信函封题”。也就是说,早期书仪在吉凶书仪部分呈“封题在前,正文在后”的形式,晚期书仪则与之相反。不知这是否是中古书仪书写的另一变化。

六、道门关系与俗人伦理

据各种书仪的凡例可知,撰书首先要辨明收书人的亲疏、远近、尊卑,对象等级一旦确定,书信的首语、尾语及文中用词也可随之确定。俗人之间的伦理、社会关系,大体不出传统的礼文化,时人可据礼经及社会习惯来确定。但“僧道”却是逾于礼文化之外的社会角色,那么,如何确定与僧道相关的书信的尊卑等级呢?各书仪虽未明言,但揣度其意不难发现,它的方法是由已知推未知,即将“俗人伦理”类比应用于“道门关系”。这样的解决思路使得这两者之间呈现出一定的对应关系,本节的宗旨即在辨明各道门关系究竟对应着何种俗人伦理。据今存的各种书仪可知,道士书仪中需要特别处理的关系有俗人与道士(僧与道同)、师与弟子、师兄弟三种,以下分而论之。

(一)俗人与道士

俗道之间可分道士与俗人书、俗人与道士书两种,两书仪、杜友晋《吉凶书仪》与两《书仪镜》、张敖各书仪等皆有示例或相关规定。

道士与俗人书,各书仪的规定类似,都说僧道书的言词(或题书)并同俗人,只是不言再拜、顿首。如杜友晋《吉凶书仪》在《僧尼道士吉书仪七首》末云:“右题书并依俗人,其外族卑幼书亦依俗人,唯除再拜。”张敖《新集吉凶书仪》在《僧人与(答)俗人书》末注曰:“僧道书言词轻重与俗并同,唯己不言再拜、顿〔首〕字。”可知道士在致书亲属、朋友、官员时,与俗人几乎没有差别,两书仪的内容也印证了这一点。

俗人与道士书应该采用哪种规格呢?《新定书仪镜·通例第二》云:“凡与众僧书云道体,末云和南,全尊者云稽首,自余称谓同小重。”明示僧道之中还要进一步作出区分,大概名高德重者为“全尊”,普通僧道同小重。两书仪把四海书仪的规格分为(大重)、小重、平怀、小轻、极轻五等,杜友晋《吉凶书仪》则分为极尊、稍尊、平怀、稍卑、极卑,毫无疑问,俗人与道士书应在与“尊者”或“重者”书之列。

(二)师与弟子

从各种书仪及《戒律钞》的其他部分来看,道门内师与弟子的关系比拟的是俗人中父母与子女的关系,真正可以说是“师徒如父子”。

先说书仪中的证据。唐代书信中的有些词汇有特定的使用对象,如书题中的“几前”与正文中的“起居”就只能用于父母、祖父母及外祖父母。《新定书仪镜·通例第二》云“凡题书,父母云几前,尊长云座前”,两书仪、杜友晋《吉凶书仪》等所给示例中的“几前”也符合这一规定;“起居”二字,杜友晋《吉凶书仪》中的《祖父母丧告答父母伯叔姑书》,“不审尊体起居”句下注曰“伯叔姑不用起居字”,《伯叔祖父母丧告答祖父母父母姑书》与此同,能用“起居”二字的只有上述三者(六人)。道门弟子在致书受道师时所用的《修受道师书》,题用“几前”,文中用“起居”,并且针对后者还特意交待说“若非师,直云‘如何’,不用‘起居’之语”。由两词的用法可知,弟子是将受道师当成父母、祖父母或外祖父母来对待的。

《吊丧仪》及张敖《新集吉凶书仪》可帮助我们进一步明确,师徒关系所比拟的其实是父子关系。首先,《吊丧仪》中的《吊师遭父母丧启》称师之父母为“尊翁”与“尊婆”,师自然就同于父了。其次,师去世,他人致吊书于弟子,弟子须修答书,张敖《新集吉凶书仪》中的这种答书(《僧道答疏》)云:“侍奉无感……不孝罪逆,酷罚罪逆。”这里的“不孝”二字,各种书仪明确规定是“孝子”专用的。

《戒律钞》的其他部分也体现了师徒的类“父子”关系。在《道士吉凶仪》所述的道士丧葬仪式中,屡次出现“孝子”一称,如“男孝居左,女孝居右”“未成服前,孝子于灵南头”“孝子居寝处”等等,这里的“孝子”即去世道士的弟子。此外,《戒律钞》卷三中规定,师徒之间虽非血亲,却是“天亲”。以师为父,“师之师,准祖师;祖师之师,准曾祖;曾祖之师,准高祖;高祖之师,一号宗师”,是为五代。可见由宗师至弟子的师承关系也是根据俗人伦理类推出来的。

(三)师兄弟之间

两书仪中师兄弟(姊妹)的关系大体同于俗间的兄弟姊妹。从书题来看,《新定书仪镜·通例第二》云“凡与兄书云白疏”“卑幼云省”,两书仪中《与同学兄姊书》《与兄姊书》题皆用“白疏”,《与同学弟妹书》《与弟妹书》题皆云“省”,与《通例第二》吻合。

不过二者似乎也存在细微的差别。《与同学兄姊书》题为“同学某姓兄姊前。某白疏”,《与兄姊书》题为“某次弟兄姊(某氏姊)座前。某白疏”,前者用“前”,后者用“座前”。《新定书仪镜·通例第二》云:“尊长云座前,小重云前或云谨通。”显然亲兄姊要稍尊于同学兄姊妹。《与同学弟妹书》题云“同学姓某弟妹省。某呈”,《与弟妹书》题云“某位弟省”,前者比后者多“某呈”二字。《通例第二》云“卑幼云省”,又云“小重云呈”,而《与同学弟妹书》中“省”“呈”同用,显得有些混乱。

从上述三种关系可以看出,道门关系确实是由普通人的伦理关系类推而来,佛教亦然。因此,朱熹批评佛道教时说:“天下只是这道理,终是走不得。如佛老虽是灭人伦,然自是逃不得。如无父子,却拜其师,以其弟子为子;长者为师兄,少者为师弟。但是只护得个假底,圣贤便是存得个真底。”又云:“佛家说要废君臣父子,他依旧废不得。且如今一寺,依旧有长老之类,其名分亦甚严,如何废得!但皆是伪。”不为无理。

余论

除上述两书仪外,《道士吉凶仪》的其他部分依次为《疾病仪第三》《初死小殓仪第四》《入棺大殓仪第五》《成服仪第六》《葬送仪第七》《安灵仪第八》《弟子还观仪第九》《除灵仪第十》,主要记述道士丧葬活动中的各种仪节。据朱法满说,制定这部分内容时主要参考了大孟先生、小孟先生、石井公、张续四人的著作,四人不同之处则由作者斟酌异同以“齐一意”。以上四人为初唐以前的人物,且极有可能是按时间先后排序。因此,根据《道士吉凶仪》就可大致勾勒出初唐以前道士丧葬仪式的演变。此外,与两书仪一样,道士丧葬仪式中的“小殓”“大殓”及丧服制度等也都是比拟俗礼而来。这样,《道士吉凶仪》的价值也就不仅局限于道教研究,而可成为南北朝至初唐丧葬礼制研究的参考资料。希望能够引起相关学人的重视。

本文发表于《文献》2024年第4期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|