内容摘要

国家图书馆藏《春秋释例》清抄本四册,第一、三、四册是孔继涵借翰林院纂修官杨昌霖初辑《永乐大典》成果抄录的副本,保留了杨昌霖初辑时的案语批注,孔继涵、广栻父子的初校批点以及孔广栻获得殿本《释例》后的补校考证;第二册抄录时间晚于前者,吸收了第三、四册的初校成果,调整了正文格式,据行款与内容推断,是孔继涵刊刻《微波榭丛书》本《春秋地名》《春秋长历》的底本。初辑录副本保留了《释例》的部分篇次,可推知《释例》篇序是按经文之传有相应发凡解礼之例的原则进行编排,从而发现馆臣妄改篇序之谬;存录了被馆臣误删的“弑戕例”篇题及经传,可据此揭橥《释例》归并《春秋经传集解》例目的编纂原则。全面考察从初辑本到四库本之间的处理细节,可知馆臣辑佚并非单纯地移录文献条目,而是用更为灵活的手段复原《释例》。

关键词:杜预 《春秋释例》 《永乐大典》 孔继涵 孔广栻

引 言

杜预《春秋序》云“别集诸例及地名、谱第、历数,相与为部,凡四十部,十五卷,皆显其异同,从而释之,名曰《释例》。将令学者观其所聚,异同之说,《释例》详之也”,《晋书》本传载“秘书监挚虞赏之,曰:‘左丘明本为《春秋》作传,而《左传》遂自孤行。《释例》本为《传》设,而所发明何但《左传》,故亦孤行’”。又西晋嵇含《南方草木状》云“蜜香纸……泰康五年大秦献三万幅,常以万幅赐镇南大将军当阳侯杜预,令写所撰《春秋释例》及《经传集解》以进,未至而预卒,诏赐其家,令上之”,可见杜著二书“一经一纬,相为表里”,成一家之学。虽然《释例》的重要性丝毫不亚于《集解》,但与后世被奉为《左传》官方注本的《集解》相比,《释例》却常被忽略。

《释例》在元以前一直有流传,隋唐两宋官私书志有著录,且卷数稳定为十五卷。至《崇文总目》著录称“凡五十三例”,与杜预原序“凡四十部”之数始有出入。元人吴莱所作后序称“《释例》四十卷”,或彼时卷数已被支离重定。明代,《释例》被离析抄入《永乐大典》各卷,然《文渊阁书目》《内阁藏书目录》皆不录。朱彝尊《经义考》注云“未见”,可见明清之际此书在汉地散佚。余萧客只能从《续汉书·律历志》刘昭注中辑得一段《春秋长历》。乾隆三十七年(1772)下诏征书,安徽学政朱筠提议从翰林院藏《永乐大典》中辑出旧籍,三十八年开馆编纂《四库全书》,馆臣从《大典》中辑得三十篇,又取《左传正义》及他书引文补之,定为十五卷,《释例》才得以复见于天壤间。

近年已有学者通过《释例》深入研究杜预《左氏》学,但对此书如何被重新辑出则缺乏足够的关注。而国家图书馆所藏清抄本《春秋释例》四册为检讨馆臣辑佚成果,乃至重新认识杜预《释例》的面貌提供了契机。

一、国图藏《春秋释例》清抄本四册之性质

国图藏《春秋释例》清抄本(索书号:A01141),凡四册,《中国古籍善本书目》著录。第一册先后抄录唐代刘蕡原序、《春秋释例》除《土地名》《世族谱》《长历》之外的主体内容(后省称“诸例”),以及元代吴莱的《春秋释例后题》(即《后序》);第二册依次抄录《册府元龟》卷五六〇《国史部》所引裴秀《春秋土地名》提要、《土地名》(附《盟会图疏》)以及《经传长历》;第三册抄录《世族谱》《经传长历》;第四册抄录《土地名》(附《盟会图疏》)。四册书除了第一册有部分内容以格纸抄配,余皆用无栏格的稿纸工整誊录,半叶十行,行二十一字。唯第二册版心下记叶数,余三册则无。四册中多有批语与校改,不少书叶上粘有浮签,年代先后不一,层次复杂。先就本书四册之性质、抄本批校年代等问题依次阐说。

(一)四册抄本之性质

1.第一、三、四册为《永乐大典》初辑本之录副本

第三册《世族谱》末叶有批语云:

上三卷,儿子广栻校。乾隆丙申十一月廿二日借杨庶常昌霖本抄,廿九日早起校宋冯继先《名号归一图》,似本此。

批书中及纸首尾,或以朱,或以墨。以朱笔后败,故易朱以墨也,实无他故。丙申十二月十二日己酉附记于此。

广栻即孔继涵次子,知题识为继涵所书。孔继涵(1739—1784),字体生,又字誧孟,号葓(荭)谷,山东曲阜人。乾隆二十五年(1760)举人,三十六年进士。官户部河南司主事,充《日下旧闻》纂修官。孔广栻(1755—1799),字伯诚,号一斋,年廿五中乡试。杨昌霖,字际时,号检庵,又号简庵,江苏吴县人。乾隆三十八年闰二月,以举人被征入四库馆修书,四十年赐进士,加恩授翰林院庶吉士。乾隆丙申为四十一年,时杨氏正在馆任纂修官,孔氏所借本应是他在翰林院辑得的《春秋释例》稿本,孔氏父子雇人抄录杨氏初辑本,后点读批校。此外,还有几点特征可以确定录副所据之“杨昌霖本”是初辑本。

提要称《释例》在“《永乐大典》中尚存三十篇”,正与录副本所存录的篇数对应。此外,第一、三、四册间有标注《大典》卷页数,与《春秋会义》的《大典》初辑本(同为杨昌霖辑本,也有孔继涵录副本)特征相同,可以进一步确定录副所据之“杨昌霖本”即是《释例》的《大典》初辑本。兹抄录各册标注的《大典》卷页数,摘录相应内容,并点对《永乐大典目录》(以下简称《目录》)如下:

第一册:叶五十八抄有“隐十年,秋七月庚寅,郑师入郊。犹在郊,蔡人从之,伐戴。八月壬戌,郑伯围戴。癸亥,克之,取三师焉”,批注“一万五千廿一”,对应《目录》“戴”字韵;同叶抄“襄二十九年,春王正月,公在楚”“昭三十年,春王正月,公在乾侯”“三十一年,春王正月,公在乾侯”“三十二年,春王正月,公在乾侯”四条经文及其传文,批注“一万五千五十九”,对应《目录》“在”字韵之“事韵”;同叶续抄“日月之行一岁十二交会,以其小有盈缩,故有虽交而不食者,或有频交而食者”,批注“第二万九十五”,对应《目录》“日”字韵之“日蚀一”;同叶又抄“庙室例第十八”内容,批注云“第一万七千四十”,对应《目录》“庙”字韵;叶七十二抄有“纳者,内弗受也。帅师而后纳者,有伐也。何用弗受也?以辄不受也。以辄不受父之命,受之王父也。信父而辞王父,则是不尊王父也。其弗受,以尊王父也”,批注云“上《大典》第二万二千六百六十七,四页至五页”,对应《目录》“纳”字韵之“事韵一”。

第三册《世族谱》部分:叶五鲁国谱末行批注“卷一万八百六十六,一页”,对应《目录》“鲁”字韵之“鲁国十四”;叶九周谱末行批注“八千九百四十二卷,九页至十一页”,对应《目录》“周”字韵之“敬王二”;同叶邾国谱末行批注“卷二千四十八,八页”,对应《目录》“邾”字韵之“邾国”;叶十二郑国谱末行批注“一万八千八百七十一卷,第十五页起,第十七页止”,对应《目录》“郑”字韵之“郑国七”;叶十六虢国谱末行朱笔批注“二万二千三百三十三卷,五页”,对应《目录》“虢”字韵之“虢国”;叶十九郕国谱,有朱笔批注“卷八千一百二十三,四页”,对应《目录》“郕”字韵之“郕国”;叶二十许国谱末行有朱笔批注“卷一万六百二十三,七页”,对应《目录》“许”字韵之“许国”;同叶虞国谱末行有朱笔批注“卷一千六百三十一,三页”,对应《目录》“虞”字韵之“虞国”;同叶小邾国谱有朱笔批注“卷二千四十八,十二页”,对应《目录》“邾”字韵之“小邾”;叶二十一抄有“舒有五名,舒庸、舒龙、舒鸠、舒城,其实一也”,下有朱批“卷二千二十四,四页”,对应《目录》“舒”字韵;叶二十二吴国谱末行,有朱笔批注“卷之二千三百十,十四页”,对应《目录》“吴”字韵之“吴国一”;同叶滕国谱末行朱笔批注“卷八千六百八十七,三页”,对应《目录》“滕”字韵之“滕国”;同叶又抄白狄谱,下有朱批“卷二万七百七十七,第十一页”,对应《目录》“狄”字韵之“白狄”;后抄赤狄谱,末有朱批“卷二万七百七十七,第九页”,对应《目录》“狄”字韵之“赤狄”。

第三册《长历》部分:叶二十七有朱批“第九千一百七十卷,第一页起,共二千二百字”,对应《目录》“秋”字韵之“春秋十一 十二公始末”;叶五十有朱批“《永乐大典》第九千一百七十卷起,第九千一百七十一卷止,共十四条,以上共字一万零五百二十字。通共一万三千一百字”,对应《目录》“秋”字韵之“春秋十一 十二公始末”与“春秋十二 十二公始末”;叶六十五有朱批“以上《大典》第九千一百七十二卷,共二十二页”,对应《目录》“秋”字韵之“春秋十三 十二公始末”;叶八十有朱批“以上《大典》第九千一百七十三卷,二十三页”,对应《目录》“秋”字韵之“春秋十四 十二公始末”。

第四册《土地名》:最末叶三十一有朱批“九千一百八十七卷,十八”,对应《目录》“秋”字韵之“春秋二十八 地名”。

批语未将第一、三、四册正文内容的所有《大典》卷页数出处一一标注,而上引《大典》各卷悉已不存,故录副本批语保留的卷页数及其对应的内容弥足珍贵,可助复原《大典》之用。通过录副本与四库本(本文选用文渊阁本为代表)的比对,还能推测初辑本所辑《大典》的更多信息。

如第一、三、四册抄录例目篇题,与四库本多有不同,应该保留了《大典》引书原貌。录副本篇题可分为四种情况:其一,在每篇首两行保留《释例》大题及篇题或《永乐大典》引录之题目,如“春秋释例/公即位”“杜预释例/春秋书会”“杜预春秋释例/吊赠葬例第二”“内女卒葬第四”“杜预释例/春秋书入”“杜预春秋释例/王侯及夫人出奔”“执大夫行人”“杜预释例/夫人内女归宁”“大夫奔”“杜预春秋释例/执诸侯”“春秋释例/地名三十八”“春秋释例世族谱”“杜预释例/长历”;其二,篇首只有提行写的“杜预春秋释例”或“春秋释例”大题,但根据后文内容可推知篇题,如据“母弟”知其前抄录的相关经传文字属于“母弟例”,据“大夫卒三十一,错综其七以包通之”知其前抄录的相关经传文字属于“大夫卒例”;其三,篇首提行只写大题,但篇题如“灭取入例第七”“内外君臣逆女例第十”“侵伐袭例第十二”“崩薨卒例第十四”“公行至例第二十三”“郊雩烝尝例第二十四”“书次例第二十九”“作主禘例第三十七”“得获例第三十八”皆阙佚;其四,既无大题标识,又无篇题,如“蒐狩例第十七”“庙室例第十八”“土功例第十九”“迁降例第卅”。而上述第一种情况,可以通过录副本的原初篇题复核《永乐大典目录》,逆推其所抄录《大典》的卷数,如“会盟朝聘例第二”原题作“春秋书会”,见于《目录》卷之一万五千二百二十九至三十一;又如原题“春秋书入”,见于《目录》卷之二万八百九十三。

2.第二册的特殊性

比较四册内容后会浮现一个问题:为什么恰好只有第二册没有标记任何《大典》出处信息,而且所收的内容《土地名》《经传长历》分别与第三册(《经传长历》)、第四册(《土地名》)有重复呢?

依时间先后排列书中的题识可知:乾隆四十一年(1776)十一月廿二日,孔继涵“借杨庶常昌霖本抄”,孔氏父子获得大典初辑本的诸例、《世族谱》与《土地名》,雇人抄录并同步校勘各篇。至十二月一日校完诸例和《土地名》,初六夜校完《世族谱》《长历》,其中三卷由广栻完成。初九日“抄《大典》散条四则”。十二日附记“批书中及纸首尾,或以朱,或以墨。以朱笔后败,故易朱以墨也,实无他故”。第一、三、四册的批语完整勾勒了孔继涵得书、抄书、校书的线索,与初辑录副本的性质相合。次年六月,钱坫借抄《地名》《长历》二种,并称庚寅(1770)、辛卯(1771)间“曾将《三统例》作《长历》,以辨杜氏传注之失。今得氏书,尤当条对之”,第三册封面更有七月七日钱坫题篆“杜氏释例”。这亦表明,在殿本刻行之前,《释例》初辑本已被二次录副流传。而第二册中只有一则颇晚于乾隆四十一、二年的批语,称戊申(乾隆五十三年,1788)“六月十六丁未午窗,以殿本校《盟会图疏》一过”。进一步对比第二册与第三、四册重复的内容会发现,第二册应是吸收了第三、四册孔氏父子初校成果后誊写的本子。

第二册《土地名》正文与第四册《土地名》正文文字绝大部分一致,但有明显吸收第四册初校后的痕迹。如篇首胪列的经传,第四册正文有经“宣六十冬会晋侯、宋公、卫侯、郑伯、曹伯于黑壤”,初校朱笔改“六十”作“七年”,第二册正文作“七年”。

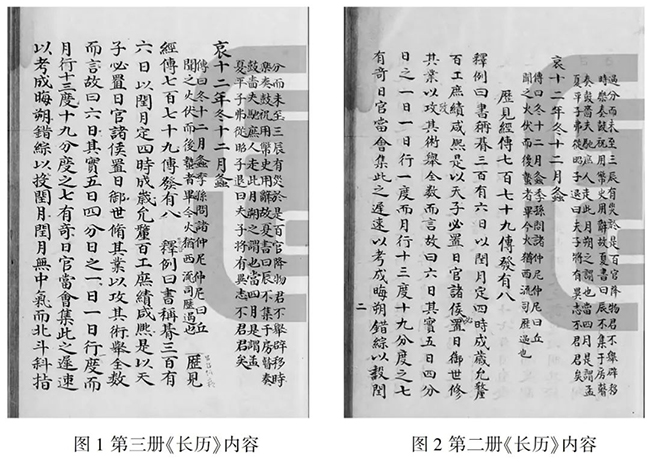

第二册《长历》采纳了第三册《长历》批校标示的格式调整。第三册“历见”旁批注“另起低二格”、“释例曰”旁批注“另起”(见图1),皆为第二册吸收(见图2)。

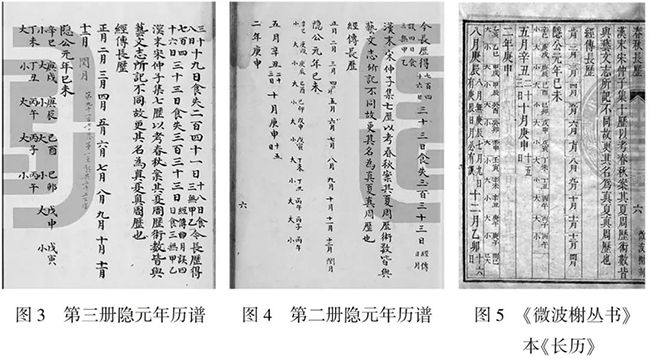

值得注意的是,第二册《长历》尽数删去第三册《长历》所保留的杨昌霖案语,并更改了历谱的格式(如图3、图4所示)。这些处理,正好与后续刊入孔继涵《微波榭丛书》的《春秋长历》(见图5)相同。

第二册《土地名》所附《盟会图疏》部分原有“兖国,上有兖,周公后所封”,有朱笔标记括注以示删除。后出殿本、阁本皆删去此条,但《微波榭丛书》本《春秋地名》则保留。这一方面证实了《微波榭丛书》本《春秋地名》的确是以第二册为底本进行刊印,另一方面暗示此处朱笔括注是获得殿本后补校的笔迹。

此外,第二册还有与其余三册明显不同的书册特征:其一,版心标叶数;其二,书根写有“杜预《春秋地名》《长历》李如圭《仪礼释宫》”,覆核国图藏清抄本《仪礼释宫》(索书号:A01137),卷首书题下有“孔继/涵印”白文方印,而第二册《土地名》部分首行“杜预释例”下恰好也有“孔继/涵印”白文方印、“荭谷”朱文方印,《长历》部分首行“杜预释例”下同有“孔继/涵印”白文方印。

综上推知,第二册《春秋释例》抄本并非杨昌霖初辑本的录副本,而是晚于前者的抄本,原与李如圭《仪礼释宫》孔氏抄本配套。根据行款与文字增减可知,第二册是《微波榭丛书》本《春秋地名》《春秋长历》的底本,后来只因内容相近,且皆为孔氏批校,故与其余三册《春秋释例》置于同一函。

(二)四册批校的多重层次

虽然上引题识详细载录了孔继涵批校的时间,但是细读三册内的签纸及校语会发现批点并非都在乾隆四十一年十一、二月间完成。而抄录时间较晚的第二册亦保留了不少批校信息。现梳理批校完成时间,可将其先后层次还原如下:

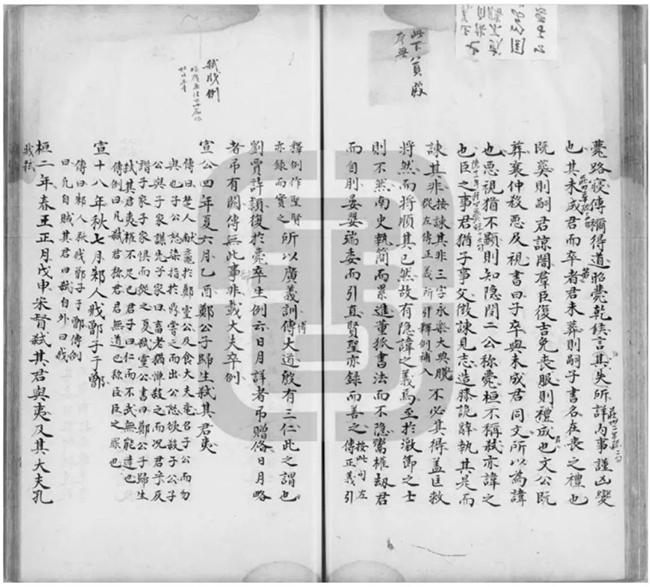

1.杨昌霖初辑本自注

杨昌霖作为纂修官,需要对誊录官抄录的《大典》引《释例》文字进行校勘或加签出注,这些内容孔氏所雇抄工移录时有一定保留。其中正文下的双行小字注应是杨氏在初辑本上直接写的按语,如《公即位》释例内有“按,丘明三句《永乐大典》无之,从《左传正义》所引《释例》增入”“按,此四句《永乐大典》误作‘恩深不忍,《传》言不书’,从《正义》所引《释例》改正”。这两句在殿本、阁本中皆有保留。此类小字注多见于第三册《世族谱》《长历》与第四册《土地名》,兹不赘引。另外,录副本上孔氏批语有转述杨氏删汰的判断,第一册叶六十四天头有“弑戕例,检庵原注云:此篇非杜氏本书”,而殿本、阁本的确将此后八叶内容尽数删去。所谓“检庵原注”,或即粘贴于初辑本上的校勘签条。

2.孔氏父子录副本初校

孔氏父子之所以仅用不到二十天时间便完成了《释例》的全部批校,是因为他们初次校理相对简单,主要集中在四点:

其一,订正抄手誊录时产生的笔误、阙漏。

其二,注明从《大典》中辑出的《释例》,对应《左传正义》所引《释例》相同文字的出处及范围。

其三,《世族谱》部分,一一在名氏旁注其于经传首见之年份,并做一定程度的补阙,如《鲁国谱》诸侯国君部分缺宣公,故第三册叶一天头批云“成公上脱‘宣公(倭,一名接,即位十八年)’十一字”(这个严重的阙漏被殿本、四库本沿袭);复次,在某一人名下出注异国同名者,如《郑国谱》“邓曼,生忽,庄公夫人”,地脚有“案,楚武王夫人亦名邓曼”,此类案语为后来孔广栻完成《春秋人名同名录》提供了文献基础;此外,针对《谱》内人名做出考补,如《郑国谱》“弟语,子人,庄公子”,天头有“案,庄十四年《传》‘原繁曰:庄公之子犹有八人’,陆氏德明云:《传》唯见四人:子忽、子亹、子仪并死,独厉公在。八人名字,记传无闻。栻案,子人即其一”。初校时广栻笔迹相对工整,第三册《世族谱》案语考订应多出孔广栻初校手笔。正因有这类案断疏证作为前期积累,孔广栻才能在乾隆四十八年(1783)完成《补杜氏释例世族谱》。

其四,《土地名》部分,在某国地名下出注,记异国同名之地及其首见之经传。后孔广栻亦在汇纂这类批语的基础上完成《春秋地名同名录》。

3.录副本后期补校

武英殿聚珍本《春秋释例》书前提要云“乾隆四十六年七月恭校上”,据知殿本在孔氏父子录副初校五年后才刊刻流通。然而第一册有批校云“此下四条,殿本在卷一《公即位例》”,有浮签云“此下八页,殿本无”,“殿本《释例·书叛例第卅八》,《永乐大典》缺”;第四册有批语云“‘上阳’五字殿本无,见前此复”,“‘又郑有中牟’五字,殿本无”。这些提及“殿本”的批语皆是获得殿本后校勘的文字。此外,补校工作还有:

第一,校改篇题。录副本中保留了《释例》篇题在《永乐大典》中的原貌,而第一册中对诸例的篇题的补录与直接校改都标明了序号,如径改“杜预释例春秋书会”作“会盟朝聘例第二”,补抄“蒐狩例第十七”“庙室例第十八”“迁降例第卅”等,且题下补录也与殿本全同,故这些篇题校定亦是获得殿本后再据以补添。

第二,补抄部分阙例、阙文。录副本与殿本比对有阙或全阙之诸例,皆另纸抄录,并尽可能依次附在录副本对应的篇次上,如用签纸补录“战败例第三”附于“会盟朝聘例第二”后,或用浮签补录“灾异例第十三”并粘贴在“侵伐袭例十二”内容后的空白处,或用朱丝栏长方格纸抄录“土功例第十九”的阙佚部分以及“归献例第二十”“班序谱第二十二”,并直接与录副本一同装订。但殿本有而录副本无的“氏族例第八”“爵命例第九”“书弑例第十五”“及会例第十六”“书谥例第二十七”“以归例第三十一”“杀世子大夫例第三十五”“作新门廐例第三十六”“丧称例第四十”“告朔例第四十一”“戕杀例第四十二”,则未补抄。

第三,删补批语。初期批校的朱批有部分被墨笔涂抹。如第四册《土地名·楚地》昭公“四年栎”条,天头原有朱批云“案,《左传》作‘棘、栎、麻’,杜注‘皆楚东鄙邑。谯国鄼县东北有棘亭’,此‘四年’下当有‘棘’”,然而因棘、栎、麻是三邑,棘、栎本不应连言,故后被孔氏补校时用墨笔涂去。第三册《世族谱·郑国谱》天头有“栻按:所引云云,乃约《郑语》文”,其笔迹与同叶乃至同册字迹相对工整的批语有别,当是孔广栻后来补上的案语。

4.第二册的批校层次

如前文所述,第二册是吸收了第三、四册中孔氏父子初校成果后誊录的本子,后又作为《微波榭丛书》本《春秋地名》《春秋长历》的底本。然本册批语点读,同样层次复杂,所指多端,须离析成不同类型,分别展开讨论。

(1)《土地名》的三类批语

第一类,孔继涵依据程公说《春秋分记·疆理书》对《释例·土地名》正文进行校勘。《释例·土地名》体例乃分国系地,一国之内则以经传出现先后排列地名。地名下注杜预时的今地名,若无考则标“阙”字以待多闻之士。而宋代程公说《春秋分记·疆理书》体例亦是分国系地,每个诸侯国的地名虽然基本依照《释例·土地名》的条目抄录,但并未全引《释例·土地名》的解释文字,而是参以《太平寰宇记》补充条目或直接取宋代州县释之。此外,《土地名》原文标“阙”之地,《分记》一律摘出置于每国的最末。因此,孔继涵可以通过《分记》引《释例》的内容来校勘《土地名》的正文,同时依据《分记》对记“阙”之地的统计,补《土地名》之脱漏。如《土地名·郑地》有成公“十二年,琐泽,阙;交刚,阙”,此条上下以朱笔标记删除号,地脚有孔批云“琐泽、交刚,据《分记》删”。正是因为《春秋分记·疆理书·郑地释名》篇末统计的“阙地”并无“琐泽”“交刚”条目,所以才被删去。

第二类,孔继涵依据程公说《春秋分记》对《释例·土地名》进行补充。杜预《释例·土地名》并未尽数收录经传地名,故而程公说《春秋分记》中有被《土地名》忽略的条目。孔继涵在初校第二册的过程中亦依《分记》摘录补充。如有朱批云“《分记》有‘雩门’在‘长勺’下”,是指《春秋分记》多记的“雩门”,可以补充于《土地名·鲁地》庄十年“长勺”之下。还有朱批云“‘小榖’,《分记》有说。‘稷门’,‘秦’下”,是指《春秋分记》多记的“稷门”,可补于《土地名·鲁地》庄三十一年“秦”之下,庄三十二年的“小榖”有解说,应补于其后。

以上两类修改订补皆见于孔继涵《春秋地名考》。该书卷首乾隆四十八年癸卯(1783)秋八月孔继涵识语云,“嗣杜氏为《春秋》地名之学存于今者,莫最于宋程公说《春秋分记》之《疆理书》”,“因取经传中与地名相涉而杜氏所未及者,暨杜氏所阙及证杜之讹者附之后”。可以确证,孔继涵是在依据《春秋分记》校勘第二册《土地名》的基础上,比读二书,抄录条目,完成《春秋地名考》的。值得注意的是,《地名考》一书已非针对《释例》原文的辑佚复原,而是针对杜预《春秋》地名之学的补漏勘误。因此,第一类批语只是校勘的文字,第二类批语则是孔继涵为了写书而辑录的素材,二者目的不同,性质迥异。

第三类,孔广栻据殿本进行补校。卢文弨乾隆五十年(1785)为《春秋长历》作跋,提及“曲阜孔君葓谷始梓而传之,殆亦从《永乐大典》中出也”,此跋大致在《微波榭丛书》本二书刊行后作。又第二册有乾隆五十三年“戊申六月十六丁未午窗,以殿本校《盟会图疏》一过”题识,彼时孔继涵已去世。可知,至早在其父乾隆四十九年去世后,孔广栻才获得殿本进行补校。前文提及第二册《土地名》所附《盟会图疏》部分以朱笔括注“兖国。上有兖,周公后所封”以示删除,正是广栻在微波榭本刊行后才依据殿本补校的坚实证据。

(2)《长历》的批校

同册《长历》批语较为简单,只有数张签条,皆系抄顾栋高《春秋大事表·长历拾遗表》的考证。其中哀公五年天头粘有签条云“栻按”云云,可推知引证《大事表》且笔迹相同的签条皆为孔广栻所写。

(三)小结

综上所考,国图藏《春秋释例》清抄本可析为两部分:第一、三、四册是孔继涵于乾隆四十一年年末借翰林院纂修官杨昌霖《永乐大典》初辑本抄录的副本,保留了杨昌霖初辑时的案语批注,孔继涵、广栻父子的初校批点以及孔广栻在获得殿本《释例》后的补校考证;第二册抄录时间晚于前者,吸收了第三、四册初校成果,调整了正文格式,从行款与内容推断,是孔继涵刊刻《微波榭丛书》本《春秋地名》《春秋长历》的底本。该册批校层次复杂,有孔继涵据程公说《春秋分记·疆理书》对《释例·土地名》正文作的校补,也有孔广栻据殿本的补校,并在浮签上摘录顾栋高《春秋大事表·长历拾遗表》的考证文字。

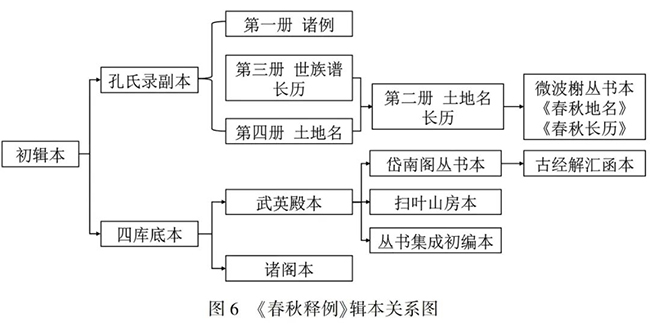

孔氏父子在校理初辑本后便迅速刊行了《土地名》和《长历》,然终难敌此后殿本《春秋释例》的影响力。嘉庆二年(1797)庄述祖与孙星衍同校殿本后,收入《岱南阁丛书》付梓,后孙星华曾以聚珍本校孙本,钟谦钧辑《古经解汇函》又取孙本重刻。此外,扫叶山房据殿本翻刻,《丛书集成初编》据粤刻《聚珍版丛书》排印。可见不论刊刻抑或校勘,乃至今人整理之本,皆源出四库馆最后校定的版本。殿本的案语更为人引用,如梁履绳《左通补释》三引《长历》杨昌霖的案语,钟文烝《春秋穀梁经传补注》亦引《长历》杨昌霖案语驳杜预改经之说。初辑本以及微波榭本《春秋地名》《春秋长历》自然而然地被四库本系统所淘汰。

上述各本之关系,如图6所示:

二、从初辑本看《春秋释例》体例与四库本辑佚

《春秋释例》自晋代以来历经流传,卷帙篇数早有变化,至迟宋初已从最初的“四十部”扩至“五十三例”。元代吴莱作《后序》时卷数从十五扩至四十。明纂《永乐大典》所用《释例》底本当承自宋元“五十三例”本,但具体篇数分合已不可考,故《四库全书总目》只能说“仍分十五卷,以还其旧”。近年已有学者注意到《释例》辑佚存在的漏洞,而新见初辑录副本《春秋释例》既有助于深入考察辑佚的过程,以便更为全面地评价馆臣辑佚存在的问题,还能提供认识《春秋释例》原书体例的新视角。

(一)《释例》诸例之篇次

《春秋左传正义》引用《释例》多不具篇题,仅保留了“班序谱”和“郊雩烝尝例”。馆臣据敬铉《续明三传例说略》补“土功例”“作新门厩例”“作主禘例”,从《大典》引“会盟朝聘例”内容中补“丧称例”。如前所述,《大典》引《释例》保留了无序篇题十例:“公即位”“母弟”“大夫卒”“王侯及夫人出奔”“执大夫行人”“夫人内女归宁”“大夫奔”“执诸侯”“世族谱”“长历”,有序篇题两例:“吊赠葬例第二”“内女卒葬第四”,凡十二例。初辑本辑录《大典》所引《释例》时尚未删改篇序,但已依据《正义》“其四十部次第,从隐即位为首,先有其事,则先次之”的说法,排列所辑诸例的先后次序。后经修补的四库本更是直接改“吊赠葬例第二”为“吊赠葬例第五”,改“内女卒葬第四”为“内女夫人卒葬例第十一”。

馆臣的理解是,《正义》所说的“先有其事,则先次之”,指经文所记某事与某例相关,则某例前置。如隐公元年经文“元年春,王正月。三月,公及邾仪父盟于蔑。夏五月,郑伯克段于鄢”。《正义》明言“隐即位为首”,故“公即位例”排第一。而第二句经文有“盟”,与“会盟朝聘例”相关,故置于第二。第三句经文有“克”,馆臣以为此事涉及“战败”,故自拟篇名“战败例”,列于第三。而“克”下“段”字,指郑庄公同母弟,与“母弟例”相关,故次于第四。四库本《释例》后续篇次,正是依据此法类推得出。

然而馆臣的修改存在两点漏洞:其一,忽视了杜注暗藏诸例次第的线索;其二,掩盖了《大典》存录的“吊赠葬例第二”“内女卒葬第四”两则篇序蕴含的编排原则。

隐公元年经:春,王正月。(杜注:隐公之始年,周王之正月也。凡人君即位,欲其体元以居正,故不言一年一月也。隐虽不即位,然摄行君事,故亦朝庙告朔也。告朔朝正例在襄二十九年,即位例在隐、庄、闵、僖元年。)

三月,公及邾仪父盟于蔑。(杜注:附庸之君,未王命,例称名。能自通于大国,继好息民,故书字贵之。名例在庄五年。)

夏五月,郑伯克段于鄢。(杜注:不称国讨而言郑伯,讥失教也。段不弟,故不言弟,明郑伯虽失教而段亦凶逆。以君讨臣而用“二君”之例者,言段强大俊杰,据大都以耦国,所谓“得俊曰克”也。国讨例在庄二十二年,得俊例在庄十一年,母弟例在宣十七年。)

如上引三则经注所示,杜预逐一说明本经之事对应之“例”及其出现年份。如“郑伯克段于鄢”之“克”对应“得俊例”,见于庄公十一年《传》;“段”对应“母弟例”,见于宣公十七年《传》。若如杜注所言,两例似不应前置。

杜预将《左传》之“例”归为三类:“发凡言例”“变例”与“非例”,而《释例》诸例则是对《左传》本有义例的整合,既有明言发凡之“凡例”,也有与之紧密关联的解礼之例。发凡、解礼一体两面,正是“仲尼因鲁史策书成文,考其真伪而志其典礼,上以遵周公之遗制,下以明将来之法”的体现。“例”是《春秋》经文之事与《春秋》大义之间的链接,“先有其事”之“事”理应与经传内含之“例”联系理解。因此,笔者认为《释例》诸例并非单纯地按经文(与某例相关的)某个字眼的出现次序来排列,而是当经文之传有相应发凡解礼之例,则作为该例首次出现的标志并予排序。隐公元年“夏五月,郑伯克段于鄢”经文虽涉“得俊例”和“母弟例”,然而传文却无相应凡例,自然不得前置。下文将结合《大典》存录的两则篇序,进一步验证此编排原则。

第一条经文“元年春,王正月”虽不言即位,但传云“不书即位,摄也”,杜注更明言“即位例在隐、庄、闵、僖元年”,故此例居首。

“吊赠葬例”之所以排在第二,是因为传文中对经文“秋七月,天王使宰咺来归惠公、仲子之赗”所蕴含的礼制做出解释:

缓,且子氏未薨,故名。天子七月而葬,同轨毕至;诸侯五月,同盟至;大夫三月,同位至;士逾月,外姻至。赠死不及尸,吊生不及哀,豫凶事,非礼也。

细述天子、诸侯、大夫、士下葬时间及与葬对象,并揭明本年天子吊丧、归赗皆不合时,发明贬责非礼之义。且这段文字出现在阐述经文“元年春,王正月”表明“不书即位,摄也”的传文之后,其间并无其他解说礼义体例的传文。

而位列第三的应是“大夫卒例”。相对经文“(冬十有二月,)公子益师卒”,传云“公不与小敛,故不书日”,杜注云“礼,卿佐之丧,小敛、大敛君皆亲临之,崇恩厚也。始死,情之所笃,礼之所崇,故以小敛为文。至于但临大敛及不临丧,亦同不书日”。隐公没有参加公子益师的小敛,所以《春秋》不书日。杜注揭示此例背后的礼制基础,进而说明国君临卿佐之丧有崇恩厚德之义。传文表面是无褒贬的史策书法,又无“凡”“礼也”的标志性语句,但经过杜预的诠释,传文记录的是与“大夫卒”直接关联的礼制,其意甚彰。因此,“大夫卒例”应次于“吊赠葬例”之后。

隐公元年经文“公子益师卒”之后,至隐公三年经文“君氏卒”,才再次出现传文有解礼之例的情况。《左传》曰:

夏,君氏卒。声子也。不赴于诸侯,不反哭于寝,不祔于姑,故不曰薨。不称夫人,故不言葬。(杜注:夫人丧礼有三:薨则赴于同盟之国,一也;既葬日中自墓反,虞于正寝,所谓反哭于寝,二也;卒哭而祔于祖姑,三也。若此则书曰夫人某氏薨,葬我小君某氏。此备礼之文也。其或不赴、不祔,则为不成丧,故死不称夫人薨,葬不言葬我小君某氏。反哭则书葬,不反哭则不书葬。今声子三礼皆阙。《释例》论之详矣。)

传文解释了为何隐公之母声子之卒在经文中不得称“薨”称“葬”。虽然传文同样无称“凡”的标识,也未作“礼也”“非礼”的判断,但显然是对鲁女丧葬的一系列规定,故杜注明言“丧礼”。且隐公二年经文“十有二月,乙卯,夫人子氏薨”有杜注:“无传。桓未为君,仲子不应称夫人。隐让桓以为大子,成其母丧以赴诸侯,故经于此称夫人也。不反哭,故不书葬,例在三年。”也点明相应礼例出现在隐公三年的情况。“内女卒葬”例所收首条经文正是“三年,夏四月辛卯,君氏卒”。按照“经文之传有相应发凡解礼之例”的编排原则,恰好能圆满地解释《大典》存录原篇序为何是“第四”,而非“第十一”。

综上所述,馆臣刻板地理解《正义》“先有其事,则先次之”的说法,对《释例》例目次序进行了深度加工,简单地依据经文(与某例相关的)某个字眼出现的次序来排列篇次。既无版本依据,亦不符合《释例》内在的体例。

根据录副本保留的《大典》引《释例》篇题“吊赠葬例第二”“内女卒葬第四”,结合杜注的线索,笔者尝试推导出《释例》篇第的编排原则,即有经文有传文,且传文中明确阐发了经文相应之事的发凡解礼之例,才能作为该例首次出现的标志并予排序。

(二)误删“弑戕例”

辑佚《大典》旧书,最初由纂修官逐册阅读,用签条标明某册要辑的书名、卷叶及佚文条目,粘贴在各册之上,事后将签条(即“签佚书单”)交给誊录官照单抄录。初次抄出的应是散片,后交纂修官整理为初辑稿本。若誊录官误读签单,则可能造成初辑本有漏抄、多抄的现象,所以《大典》辑佚书还须经过纂修官、总纂、总裁等多次修改覆校才能最终定型。《春秋释例》的辑佚同样经过上述步骤,然而即便有层层把关,最终的四库本还是因为草率删汰,遗漏了关键的信息,而录副本正好保留了未删前的初辑本面貌。

第一册叶六十四起抄录了经文中与弑君相关的十七条经传,经文大字,传文双行小字,限于篇幅,仅录经文大字如下:

宣公四年:夏六月乙酉,郑公子归生弑其君夷。

宣十八年:秋七月,邾人戕鄫子于鄫。

桓二年:春,王正月戊申,宋督弑其君与夷及其大夫孔父。

庄十二年:秋八月甲午,宋万弑其君捷及其大夫仇牧。

僖九年:冬,晋里克杀其君之子奚齐。

僖十年:春,王正月,晋里克弑其君卓及其大夫荀息。

文十四年:秋九月,齐公子商人弑其君舍。秋九月乙卯夜,商人杀舍而让元。

文十六年:冬十二月,宋人弑其君杵臼。

文十八年:夏五月戊戌,齐人弑其君商人。

宣二年:秋九月乙丑,晋赵盾弑其君夷皋。

襄二十六年:春,王二月辛卯,卫宁喜弑其君剽。

襄三十年:夏四月,蔡世子般弑其君固。

(襄)三十一年:冬〔十〕有一月,莒人弑其君密州。

昭十三年:夏四月,楚公子比自晋归于楚,弑其君虔于乾溪。

昭十九年:夏五月戊辰,许世子止弑其君买。

哀六年:秋七月,齐陈乞弑其君(蔡)〔荼〕。

国家图书馆藏清抄本《春秋释例》

哀公六年传文后总括为“弑戕二十七,错综其十七以苞通之”,又接抄了五条经传,限于篇幅,仅录经文大字如下:

隐四年:秋九月,卫人杀州吁于濮。

桓六年:蔡人杀陈佗。

庄九年:春,齐人杀无知。

僖三十年:秋,卫杀其大夫元咺及公子瑕。

昭十三年:夏四月,楚公子弃疾杀公子比。

昭十三年传文后接“右五事,未成君,附见”。随后连续抄录类似《释例》的解释文字凡四段,每段之间空一格,以示区别。覆案可知,第一段“讨弑君之贼”至“民亦无所措其手足矣”见于叶梦得《春秋考》卷五《隐公》,第二段“言天下之善”至“曾谓《公羊》《穀梁》而不知此乎”同见于《春秋考》卷五《隐公》,第三段“公子翚弑隐公”至“《春秋》所以严君亲之义也”无考,第四段“楚灵王之死”至“其是之谓乎”见于《春秋考》卷十六《哀公》。

据提要,《春秋考》自明以来藏家不著录,“惟《永乐大典》颇载其文,以次检校,尚可得什之八九,今排比缀辑,复勒成书”,知是书亦系从《大典》中辑出。故不排除上述文字是誊录官照单抄录时抄混而羼入《释例》中。在录副本叶六十四的首条经文上,孔氏已据文义拟有“弑戕例”篇题,但墨笔旁注“检庵原注云:此篇非杜氏本书”,或是杨昌霖知道文段基本抄自《春秋考》,故有此言。后馆臣覆校,吸收了杨氏意见,最终“弑戕例”被尽数删去,而四库本则据《正义》补抄与弑君相关的《释例》文段,补题“书弑例第十五”“戕杀例第四十二”。

杨氏敏锐地注意到非《释例》内容值得称许,而第三段不见于四库本《春秋考》的文字也有可能是他书失辑的内容。但正如提要所言,《春秋考》“逐条诠叙,而不录经文”,那么《大典》抄录《春秋考》之前排比经传的内容就不可能是叶梦得的文字。

根据录副本存录体例相对完整的“崩薨卒例”,每例在结构上一般先顶格书篇目篇次,次行起将相关的经传顺序排列。有时会将传文内有“凡”“书曰”的传例前置。罗列经传后,会统计经文可见某例之数,以及发传之数,写作“右某(经文数),错综其(有传之经文数)以包通之”,如“右崩薨卒一百五十,错综其三十一以包通之”。“公即位例”“吊赠葬例第二”“大夫卒例”“内女卒葬第四”“崩薨卒例”“内女夫人归宁例”“公行至例”“执大夫行人例”“土地名”“经传长历”皆有统计语。次行以“《释例》曰”领起,解释本例。其中,“内女夫人归宁例”最末还统计了总字数以及经传、《释例》字数,“凡八百六十六字。经传三百九十四字,《释例》四百七十二字”。以此类推,录副本“弑戕例”下《春秋考》之前的内容,应是杜预《释例》排比经传、统计经传例数的文字,而且还能看出杜预将上引经传分为弑君与未成君被弑两种类别。

覆案《集解》还会发现,杜注中有例名“戕例”与“弑君例”:

桓公十八年经:夏,四月,丙子,公薨于齐。(杜注:不言戕,讳之也。戕例在宣十八年。)

文公元年经:冬,十月,丁未,楚世子商臣弑其君頵。(杜注:商臣,穆王也。弑君例在宣四年。)

文公十四年经:齐公子商人弑其君舍。(杜注:舍未逾年而称君者,先君既葬,舍已即位。弑君例在宣四年。)

综上可知,杜预《释例》的确将性质相近的二者进行了归并。

杨氏删汰错录他书之文,又误删原篇题;后馆臣不得不补拟“书弑例第十五”“戕杀例第四十二”,显然都有疏失。

(三)《释例》诸例篇目之归并

四库本《春秋释例》若某例辑自《大典》,篇题下会以双行小字注明“此篇见《永乐大典》”。然而四库本中只有二十九处注此语,与提要云“《永乐大典》尚存三十篇”相抵牾。这是因为提要撰稿时是据初辑本所存三十例之数立说,后来馆臣校定时对其中的两例进行了归并,故今四库本只有二十九处注“见《永乐大典》”。

第一册叶七十二至叶七十四依次抄录与“纳”相关的三条经传(宣公十一年、昭公十二年、哀公二年),以及对应的《释例》内容,叶八十五至叶八十八则依次抄录与“入”“归”相关的经传,二者本分为两篇。因“纳”相关经传下的《释例》内容兼及“入”“归”相关文段,故馆臣直接将“入”“归”相关经传置于“纳”经传之前,并补上初辑本遗漏的一例经传,归并二例,重新定名为“归入纳例第二十一”。

虽然“归入纳例”篇名不见于《集解》《正义》,但命名有一定合理性。杜预注桓公十五年经文“郑世子忽复归于郑”云“复归例在成十八年”,注庄公六年经文“夏,六月,卫侯朔入于卫”云“归入例在成十八年”。成公十八年《左传》有传例云:“凡去其国,国逆而立之,曰‘入’;复其位,曰‘复归’;诸侯纳之,曰‘归’。以恶曰‘复入’。”馆臣应是认为“复归例”“归入例”能统摄于同一条凡例,故拟定此名。如前文所述,杜预将性质类似的“戕例”“弑君例”例目整合归并,所以馆臣的处理实则暗合杜预《释例》篇名之体例,而归并例目以命名篇题正是杜预完成《集解》《释例》流程的客观反映。

杜预《春秋经传集解后序》称“太康元年三月,吴寇始平。余自江陵还襄阳,解甲休兵。乃申杼旧意,修成《春秋释例》及《经传集解》”,又说“下去今太康三年五百八十一岁”,一般据以认为至太康元年(280)杜预才正式修成二书,而至晚不超过太康三年。以常理推想,杜预应是先对《春秋》经传进行简易注释,在此过程中摘录传例,据此命名简易例目;再以之通贯注解经传,实现“经之条贯必出于传,传之义例总归诸凡”。《集解》中保留了不少例名,除了前文引及的“告朔朝正例在襄二十九年”“名例在庄五年”“国讨例在庄二十二年”“得俊例在庄十一年”“归入例在成十八年”,杜注还提及“赐族例在八年”“字例在闵元年”“败例在庄十一年”“灭例在襄十三年”“入例在襄十三年”“侵例在二十九年”“及例在宣七年”“与谋例在宣七年”“城例在庄二十九年”“行人例在襄十一年”“次例在庄三年”“奔例在宣十年”“逃例在文三年”“获例在昭二十三年”。杜预在初次注解的过程中积累谱第、地名、历日信息,完成《集解》后归并注文例目,拟定诸例篇名,最终撰成《春秋释例》。而今见《集解》杜注言“《释例》论之备矣”“《释例》论之详矣”“《释例》详之”“《长历》”云云,应是汇纂《释例》之后做的补注。至此,杜预之《左氏》学才表里条贯,纲举目张。

馆臣在重新拟定《释例》阙佚篇名时显然对《集解》例目有所借鉴,如“及会例第十六”参照“及例”,“执大夫行人例第二十六”参照“行人例”,“书次例第二十九”参照“次例”,“大夫奔例第三十三”参照“奔例”,“逃溃例第三十四”参照“逃例”,“得获例第三十八”参照“获例”,“告朔例第四十一”参照“告朔朝正例”。在阙佚的条件下整合二书,有所归本,值得肯定。

除了上述较大程度改变《释例》文本面貌的处理外,馆臣还有一些细微操作。如《大典》初辑本一般会存录《大典》出处卷数,当写定正本交付武英殿刊行或入阁时,惯例一律删去。此举虽易,却掩盖了辑佚引文来源与面貌。稍早刊行的余萧客《古经解钩沉》辑佚经解皆一一注明出处,体例显然更为可取。复次,馆臣还会删削初辑本中个别重出的条目,如《土地名·舒地》已有“文十二年:群舒、舒蓼、舒庸、舒鸠。(五名,庐江六县西南有龙舒城),舒龙(蓼安丰蓼县)”,故《世族谱》辑自《大典》卷二〇二四的“舒有五名,舒庸、舒龙、舒鸠、舒城,其实一也”条便被删去。此外,馆臣还据《水经注》《通典》以及史书地志对《土地名》条目作补案,兹不赘言。

三、结语

清初考据学勃兴,朱彝尊《经义考》、惠栋《易汉学》《九经古义》、余萧客《古经解钩沉》启甲部辑佚之途,后有全祖望提出《永乐大典》辑佚的范围与原则,并付诸实践。乾隆三十八年四库馆开,大量佚籍复从《永乐大典》辑出,《四库全书》著录的“大典本”达三百余种。“大典本”保存先代文献有功,但也存在不同程度的误辑、漏辑,其中涉及民族问题的讳改删削更是广受后人诟病。

本文讨论的这个“大典本”却相对特殊。借助国图藏孔氏父子的录副本,重新审视《春秋释例》从大典初辑本到四库本的“中间环节”,会发现,馆臣较为忠实地摘抄《大典》《正义》以及他书所引《释例》文字的同时,也会依据《集解》例名归并例目、补拟篇题,甚至重新编排篇次。这些大刀阔斧的处理,说明馆臣不满足于单纯抄录源文献。与单纯因为满清统治者立场删改辑本的情况不同,馆臣在此有着“复原”心目中古本《释例》的学术抱负。

优秀的辑佚的确不应仅仅照录文献,但也应对辑佚对象的内在体例有准确把握。馆臣误解《释例》编排原则,在无版本依据的前提下直接改易《大典》存录的篇次,这种基于误读的处理,只会让调整变成破坏,“复原”变成“制造”。四库馆臣对《春秋释例》一书的辑佚复原,是清代辑佚学史上的重要案例之一,全面了解《春秋释例》的辑佚过程,客观地考究其得失,才能更为准确地认识乾嘉考据风尚中辑佚之学的真实水平。而国家图书馆藏《春秋释例》孔氏父子录副本正为相关研究提供了第一手的文献。

本文初稿先后在清华大学中文系第五届璇琮青年学术论坛、同济大学经学研究院第一届《春秋》学学术会议、北京大学中文系第三届董洪利教授纪念学术奖学术研讨会宣读,在写作过程中得到多位师友以及国家图书馆、首都图书馆、上海图书馆工作人员的帮助。审稿专家提出细致的修改意见。谨此致谢!

本文发表于《文献》2024年第4期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|