内容摘要:嘉庆年间,词学家戈载全面校补《词律》,有《增订词律》《词律订》《词律补》等著作,可惜皆已不传。今上海图书馆藏有戈载、潘钟瑞递批本《词律》,存有二人增订《词律》的许多内容。戈载批语主要是增补词调、词体,虽体量非小,却流于粗率,缺憾良多;其评论万氏言语,不仅自道著书用意,更宣扬其声律主张。潘氏批语除增补调、体外,其“补案”文字重在增补附注,校订原书舛误缺漏之处,较为会通精审。递批本《词律》既可供今人寻绎戈氏各类著作的内在联系,深究其声律学说,亦可借以重新审评戈、潘二氏增订校勘之功,探究吴中词坛发展轨迹。

关键词:戈载 潘钟瑞 批校本《词律》

清代嘉道年间,江南地区盛行校词斠律之风,尤其吴中地区,以戈载为首的吴中词人群体最为热心,不但细究声律,又先后增订万树所撰《词律》。戈载是清代吴中词派著名的词学家,精通声律,能辨宫调以及四声阴阳,引领吴中词坛深研词律之风气。戈载著作如《宋七家词选》《增订词律》《词律订》《词律补》数种,皆有校正《词律》之意,闻名词学界,而后三种皆已不传。今从上海图书馆访得戈载、潘钟瑞批校本《词律》,结合传世文献,可重新审视戈氏增订《词律》的相关著作。

一、戈载增订《词律》著作考辨

戈载素有增订《词律》的意愿,其《词林正韵发凡》曾自道著述计划:“词谱则万氏最为精审,而尤多阙略,由其所见之书少,且律吕不明也。予有订定《词律》之举,而尚未蒇事。”此文作于道光元年(1821),戈氏此时已经着手校订《词律》,距其下世(1856)尚有三十五年,时间甚充裕。戈氏过世后,其《词律订》《词律补》二书稿本也随之亡佚,究竟成书与否,时人意见不一。杜文澜(1815—1881)《词律校勘记》刊于咸丰十一年(1861),此时戈氏已谢世五年,他认为戈氏著述并未完成:“昔吴县戈君顺卿载拟辑《增订词律》,又与高邮王君宽甫敬之议作《词律订》《词律补》,均未克成。”这一论述广为人知,几成定论。蒋敦复(1808—1867)与吴中派词人关系密切,也曾关注戈氏著作:“吴门戈顺卿亦有《词律订》《词律补》之作,惜未板行。恐学者辗转承讹,余所以不得已于一言也。”蒋氏与戈载关系亲密,此处记载当非肆意而言,更有可信性,可知戈氏著作已然成书,只是未及刊印而已。

最为可信的证据要属戈氏友人秦 (1792—1853)的说法。秦 (1792—1853)的说法。秦 曾著有词谱著作《词系》一书,多有征引《词律订》内容,书中按语则云:“庚戌八月初六日校勘毕,识于塘栖舟中。”庚戌即道光三十年,此时戈载已刊行《词林正韵》和《宋七家词选》,修订《词律》诸书应已完成。《词系凡例》又云:“叶小庚申芗《天籁轩词谱》、戈顺卿载《词律订》诸书,层见叠出,未可悉数。”值得注意之处在于《词系凡例》后文,秦氏还留下些许线索: 曾著有词谱著作《词系》一书,多有征引《词律订》内容,书中按语则云:“庚戌八月初六日校勘毕,识于塘栖舟中。”庚戌即道光三十年,此时戈载已刊行《词林正韵》和《宋七家词选》,修订《词律》诸书应已完成。《词系凡例》又云:“叶小庚申芗《天籁轩词谱》、戈顺卿载《词律订》诸书,层见叠出,未可悉数。”值得注意之处在于《词系凡例》后文,秦氏还留下些许线索:

引用诸书,悉照原文录入,冠以“某书云”……其时人论议,未有成书者,则书明“某人云”,庶免剿说之诮。间附己意,则以“愚按”别之。

据秦 所言该书体例,征引书名者都是成书著作,而《凡例》中明确称呼“词律订”而非“戈氏云”,可知《词律订》当时已然完成。秦、戈二人关系交好,《词系》除了多处引录《词律订》之外,还涉及戈氏其他著作,书中常有“据戈氏说”“据戈本”“从《七家词选》”等按语。可知二人时常商定词律,并互通著书消息,秦氏亦曾寓目戈氏校本。杜文澜《词律校勘记》中多次引用戈载观点,约二十余处。“戈氏词选”“戈选”自然指《宋七家词选》,而“戈氏云云”则甚可疑。杜氏仅见《宋七家词选》,附载“其中可以校正《词律》者”,则“戈氏云”应为参校王敬之(1778—1855,字宽甫)、秦 所言该书体例,征引书名者都是成书著作,而《凡例》中明确称呼“词律订”而非“戈氏云”,可知《词律订》当时已然完成。秦、戈二人关系交好,《词系》除了多处引录《词律订》之外,还涉及戈氏其他著作,书中常有“据戈氏说”“据戈本”“从《七家词选》”等按语。可知二人时常商定词律,并互通著书消息,秦氏亦曾寓目戈氏校本。杜文澜《词律校勘记》中多次引用戈载观点,约二十余处。“戈氏词选”“戈选”自然指《宋七家词选》,而“戈氏云云”则甚可疑。杜氏仅见《宋七家词选》,附载“其中可以校正《词律》者”,则“戈氏云”应为参校王敬之(1778—1855,字宽甫)、秦 二书而来。将杜文澜校记与《词系》所引《词律订》文字进行对比,二者内容相似,确实有承袭痕迹,然而也有部分校记为杜氏独有,推测当源自王氏校本。戈载多次往返于苏州、扬州两地,多次与王氏会面,商议声律。戈氏词选即载有王氏校记,王氏校本自然亦能记述戈氏成果。刘宏辉认为,“戈本”“戈氏校本”当为《词律订》一书内容之来源,确乎有理,然而还有进一步辨析的余地。 二书而来。将杜文澜校记与《词系》所引《词律订》文字进行对比,二者内容相似,确实有承袭痕迹,然而也有部分校记为杜氏独有,推测当源自王氏校本。戈载多次往返于苏州、扬州两地,多次与王氏会面,商议声律。戈氏词选即载有王氏校记,王氏校本自然亦能记述戈氏成果。刘宏辉认为,“戈本”“戈氏校本”当为《词律订》一书内容之来源,确乎有理,然而还有进一步辨析的余地。

传世目录著作中,除冯桂芬《〔同治〕苏州府志》记载戈氏著作八种外,《词律订》《词律补》二书再未见书目著录,尤其后书,并未见传世著作有所征引,当是皆已亡佚。今上海图书馆藏清康熙二十六年(1687)堆絮园刻本《词律》(索书号:线善859638-59),先由戈载墨笔批校,后由潘钟瑞(1823—1890)朱笔补案(以下简称“递批本《词律》”),笔迹工整详密,粲然可观。戈氏笔迹略见率意,潘氏笔迹则甚是工整,常于戈氏批语留白之处另行着笔,主要补充戈氏未见的词调及缺少的附注,常能校正其缺失,颇具文献价值。

递批本《词律》卷二十末有戈载跋语云:

红友于词学荒芜之际而能一一辨晰,洵是一双巨眼,一片婆心,余亦心悦诚服之至。惟不免稍有讹谬处,因不谙音律,且所见未广耳。余俟暇日,当更为之订正,或亦红友之所心许也夫?

由这段戈载的自述可知,他本人一直非常推崇万氏,因其书存在缺憾,所以有意“为之订正”,他留下的数种词学著作与《词律》联系密切,也是多次校订的缘故。

考查递批本《词律》,戈载批语的主要内容按体量多寡可以分为四类:一是增补词调,二是校订文字,三是评论附注,四是分析词韵。增补词调主要是补充被万树遗漏的词体,却并不恪守唐宋范围,下至金元,甚至明清,凡戈载认为属于创体、声律严整的,皆予以补录。校订文字的主要工作是汇集并比照各类词集,尤其是宋元旧本,来订正万树在字、句、分段方面的错误,凡改订之处,常有校记。至于评论,多着眼于原书注语方面,评语较为随意。分析词韵方面,戈氏注重点出某调“韵杂”,某调谨于用韵,赞同万氏规范词韵的说法,与其《词林正韵》观念一致。作为戈载批校的补充,潘钟瑞批注的重点在于搜辑戈氏未及补录的词作及附注词作,点评所增补词体的声律特征,时或订正戈载失误,常以“钟瑞案”三字起论。

戈氏批注征引的文献有《天籁轩词谱》(1831)、《词综补遗》(1834)等著作,又在批语中提及自己编选的“八家词选”(即《宋七家词选》),然而这部词选最晚在嘉庆二十三年(1818)刊印时已经由“八家”减为“七家”了(删去周密词)。由此可以判定,戈氏批注此书大致是在嘉庆二十二年开始,道光十四年后结束,时间跨度至少十余年。潘氏校记偶有征引杜文澜《词律校勘记》及“杜氏校本”之处,且补案文字及“杜氏校本”校记与杜文澜光绪二年(1876)刊刻的《校刊词律》中潘氏补注内容高度相似,由此推测,潘氏批校此书应在光绪二年之前。

道光十六年(1836),戈氏姻亲王国佐在为其《宋七家词选》作序时,曾经明确论及戈载三种增订《词律》著作之间的分合关系:

论律者,拟辑《增订词律》,就万红友之书增其阙、订其讹,卷帙浩繁,尚未成编。近在高邮与王君宽甫商榷,得一简捷之法,分为《词律订》《词律补》二书,顺卿深为首肯,想即可属稿矣。

由序言可知:其一,戈氏校订《词律》之时,曾经和友人王敬之商定,将《增订词律》析分为《词律订》《词律补》二书。其二,《宋七家词选》成书时,《词律》增订著作虽然没有付印,却也即将定稿。递批本《词律》吴文英《玲珑四犯》词(按,实为周密词)之后,有戈载批注一则,提及编撰词选之事,可提供相关线索:

此系草窗戏调梦窗而作,非梦窗词也。况上注中引此词结处为据,明明言草窗,不知何以又作梦窗。想校录之时,心茫然目眩,此种病在所不免。予近选八家词亦然,盖搜辑而兼考正,本非易事也。

可知戈氏校订《词律》之时,同时也在着手编选“八家词选”,对于万氏著作的疏漏,也有同情之理解,语气较为宽和。

周密《国香慢》一词,戈载批道:“此作惜用韵太杂。玉田亦有《赋叶》一首,用韵同病,故予八家词选中俱未采入。”可见戈氏有意将《词律》增订著作与词选相互参证,用以宣扬其词律观念。戈氏两则批语在卷数上较为靠后,而此时编撰词选尚在起始阶段,书名未及改易,可见增订《词律》之事早于编撰词选。递批本《词律》由戈载在较长时间内完成,却没有提及内容相似的《词律订》《词律补》二书,可见《增订词律》后来被析分成两部书的说法是可信的,而递批本《词律》校语内容应是《词律补》的初稿本。

《增订词律》主要兼有增补、校订的作用,然而内容过于繁多,涉及的问题也过于庞杂,体例难以统一,故而将原书一分为二,各司其职,即衍生为《订》《补》二种。王敬之校记(杜氏《词律校勘记》中所引)没有著录书名,只是说“戈校本”“戈氏校本”,或许是王氏校订的年代较早,《词律订》尚未完成,而在秦 编撰《词系》时已经成书,所以秦氏能够得见并加以征引。 编撰《词系》时已经成书,所以秦氏能够得见并加以征引。

二、戈载增补《词律》调体得失

戈载增订《词律》的体例大致为:先注明某位词人有某调、某体,后阐释其调体特征,或于附注中注明,或另列于后,而后抄补词作。然而戈氏拟定增补的调、体,往往只是点明出处而已,未及抄录,潘氏为之补充,并以朱笔相区别。

增补《词律》所缺失的词调、词体是戈批《词律》的核心内容,尤其补体,原即万氏殷切期望后人所作。经统计,戈载共增补词调120种,词体252种,共有词作372阕,以两宋金元人词作为主,另收明人词作3首、清人词作1首。其得失可从以下几个方面展开讨论:

(一)以字数长短为序,随文排列调、体

其中尤以补入宋人词作最为可贵,开后世增补《词律》之先河。如王雱《眼儿媚》词后补入《碧玉箫》一调,戈氏批语云:“无名氏有《碧玉箫》一调,四十八字,宜补。”此调见于《历代诗余》,为宋代无名氏词,与《眼儿媚》字数相同,故可以增补于此。此调《钦定词谱》不载,后徐本立收入《词律拾遗》中,以时间先后而论,自是戈氏在先。《竹香子》刘过一体,戈氏批语云:“《迎春乐》有五十字体,宜移此。”《迎春乐》一调,原首列秦观五十一字体,今既有五十字体,便应置于四十九字及五十一字词调之间,依次类列。诸如此类,皆能遵循原书体例,甚为严密。

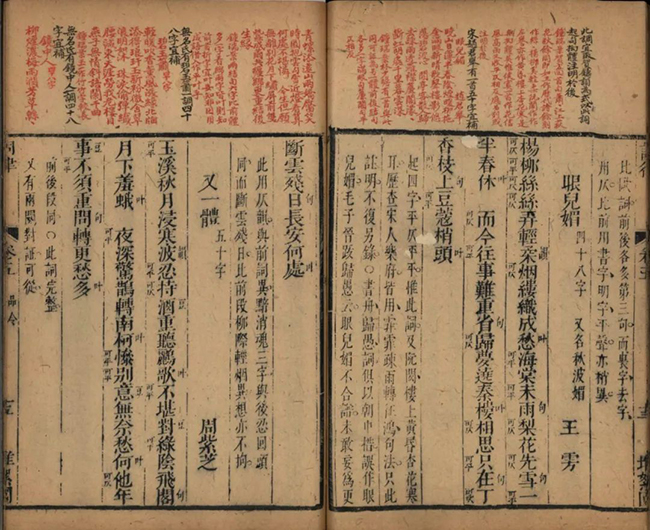

戈载、潘钟瑞递批本《词律》卷五

(二)以宫调析分词调

戈氏素以通晓宫调律吕闻名词坛,批校亦着意于标注宫调。首先,目录部分,凡是宫调有文献可考的词调,皆为之注明。其次,凡是宋人翻改宫徵、生成新谱却被万氏归并为一的词调,多主张另作一调。《湘月》一调是姜夔所创,为《念奴娇》“鬲指声”,其实以字声、句式等比勘,与原调几无差异,所以万氏合并为一。戈氏却力主补入,“必须另列《湘月》一体”。然而即便另列词调,音乐声情已然难明,倚声填词之理也不可推寻,后人实在难作区分。早在清初即有部分词人主张应当并录,却难以区别差异,故而先著大加哂笑:“今之言调者虽好生枝节,对此茫然,亦无说以处,不得不强比而同之,于是《湘月》之谱仍是《念奴娇》,大堪失笑。”戈氏以宫调为基准,细分词调,终究不能论明其中差异之处,徒存其调名而已。

(三)归并词调缺乏细致参校

对于补调补体一项,戈氏参酌《历代诗余》之处较多,过分盲从,偶有失误之处。《连理枝》《平湖月》皆另名《小桃红》,《词律》已然收录,戈氏不察,赘言应加以补入:“宋余桂英有《小桃红》一首,七十字,见《词综》,宜类列。”此调即《连理枝》,原应收金人《平湖月》一调,潘氏因知此举不当,故不应命:“钟瑞案,余作即《连理枝》双调,一名《小桃红》者,万氏于《连理枝》后已列书舟一体,不应重列于后。”此外,同一词调重复收录的还有张雨《茅山逢故人》一调,戈氏批语云:“张雨有《山外云》一调,亦四十八字,宜补。”实则《山外云》便是《茅山逢故人》的另名,《钦定词谱》已经收录此调,只是未曾考辨尚有另名。张雨此词,《贞居词》《历代诗余》皆有收录,前者著录为《茅山逢故人慢》,后者著录为《山外云》,《历代诗余》当选自《花草粹编》,戈氏未加细究,误分为二调。潘氏因抄录之故,得以细读分辨,谓“钟瑞案,即《山外云》,另列”,故不予抄录。于其他词调,戈氏亦多有失误重复补录之处,不一一列举。

(四)违背原书体例,补入明人词作为谱式

万树常讥讽明人词作“于律吕无所授受”“未能协律”,也不取元代以后创调之词为谱式,“不收明朝自度、本朝自度之腔”。万氏不但不收明人自度曲,即便是变体,也在摒弃之列,谓“明人创格,兹俱不收”,又云“古无此体,故不收”。只因明人词与律吕无关,不可制谱为式:“明人原于词道不工,何可取以为谱哉?”戈氏原本甚是服膺万氏的学说,对于明人词作去取一事却未能遵循《词律》体例,又补录明人词作。先是收录了明人吴子孝《阮郎归(48字体)》及《极相思(50字体)》二阕,又收王锡爵《夏云叠嶂(118字体)》一阕。潘氏以为戈氏乃是一时疏忽,故而在补案中为之开释:“自来论词体者不收明人作,戈弢翁亦严持此义,此偶不检而论及之耳。鄙意当区别,另附于后,俾学词者广见闻,特不必效法耳。”潘氏所言不确,因为戈氏在收录王词时已然注明年代:“明王锡爵有《夏云叠嶂》一调,一百十八字,宜补。”可见其并非不知,而是刻意为之。至于误收本朝人词作,可能确实是出于疏忽。《红窗睡》调,戈氏依据《历代诗余》补入无名氏一体:“无名氏有一首五十四字,见《历代诗余》,句法异,或有误,俟考。”此词首句为“帘日烘花花影乱”,其实是清初人李符的作品,《历代诗余》收录时也不明了时代、作者,所以列为无名氏的作品。戈氏缺乏查验,沿袭成误,而潘氏也未及复核。

潘氏认为,《词律》出于“广见闻”之用,曾将明人词作“另附于后”,如今也可效法,看似有理,实则并不妥当。《词律》确实附录有明人词作,如明人徐元玉自名其词为《千秋岁引》,万氏以为于古不合,谓“因翻沈氏书,读之令人讶绝,今全录于后,以见作词、选调不可不致审也”。此外,万氏又将明人杨慎《个侬》词附录在方千里《六丑》词后,非但不以为谱式,反而大加挞伐:“且杨本和周韵而两词分句大异,可怪之甚,是则升庵和词而误,其误者十之三……今据图谱所书备列于后,以见愚非敢谤先贤与时贤尔。”由此可见,万氏即便附录明人词作,也不过是作为“靶垛”,供自家批评论证之用。作为增订著作,原本只需要校勘文字、照原书体例续补调体即可,实在不必要效仿此类“激烈”的举措。何况此时的风气已经和清初不同,按谱填词的观念已经深入人心,不必再用明人词作来作为“反面教材”了。故而潘氏此言并不妥当,毕竟不符合增订著作的理法。此外,吴文英《阮郎归》词后,戈氏补入二体,一为俞紫芝词作(44字),见于《乐府雅词拾遗》,另一体即吴子孝“一年月色最宜秋”一阕,见于《历代诗余》,潘氏对此二处皆未加批驳,反而赞同戈氏,谓“换头作七字一句,与正格异,虽系明人作,然如此则前后整齐,或亦可从”。上下片“前后整齐”的词作,确实为万氏所推崇,在附注之中类似言语也历历可见,然取明人词为谱式终究不妥,毕竟违背万氏的原意。

戈氏效仿《词律》体例,提出个别词体不当“另列”为谱式,只可在附注中注明,此举可以视为对原书附注的增订。然而戈氏随笔批注,对于可补可不补的词体,时常举措不定。如晁补之《多丽》词后,戈氏甚感犹豫,道:“葛立方一首,起二句作上五下四,余俱同,或另列,或注明,见《历代诗余》。”凡是此类情况,便不可视为戈氏的补体。戈氏所增补的词调、词体多自《历代诗余》中来,增补的附注文字也十分简略,原因在于戈氏所据文献不多,除《历代诗余》《花草粹编》《乐府雅词》《阳春白雪》《绝妙好辞》之外,仅有《山中白云词》《贞居词》几部别集而已,无法广泛参校,比勘异同。

万、戈二人皆是清代词学史上声名显著的词学家,然而戈氏是否直接受到万氏的影响,世人却不得其详。今戈氏批本《词律》除了订正万氏附注之外,偶尔也略加评点,或是赞同万氏之说,或稍加引申,大多随性而发,言语较为简洁,数字而毕。如鹿虔扆(按,实为孙光宪词)《上行杯》词,万氏附注曰:“后调‘金船’句亦当属上段,亦是临行劝酒之意,下段则言愁思也。若冠此四字于下段,亦不相接。余曰此论最明,但恐人疑前长后短,以余断之,只是单调小令,原不宜分作两段也,合之为妥。”戈氏评曰:“是,更通。”此则评语最为简洁。

戈氏增订《词律》一事,广为江南词坛所知,备受关注,以至于还未成书,友人朱绶便已乐见其成,甚为期待:“自九宫八十一调之讲不传,而世所为词类皆长短歌谣耳。吾友戈顺卿氏始力寻古人之秘奥,即堆絮园旧律,厘正误谬,而阴阳清浊,辨疑似于芒忽之际,庶几其词矣。”在清代知音识曲的词人之中,万氏以后,往往便要推许戈氏,其续补校订《词律》而成为万氏功臣,原本是词林的一桩佳话,可惜其校补《词律》著作三种皆已亡佚,只留下一部粗糙补调补体的批校本,诚可遗憾。

三、潘钟瑞补案补订《词律》

潘钟瑞在审定戈氏批校本《词律》时,不但在其批语后加入“补案”文字,还补入了相关校记,主要贡献有二:补正戈批的不足,以及订正万氏原书的缺漏。《词律》原有的失误,戈氏未及细究之处,潘氏更作订正。潘氏的补案不但较戈氏范围广博,内容亦更为全面。戈氏批语在增补词调词体、校订字句方面已较多留心,潘氏却更能深入于原书附注,细致推究万氏的制谱理法。按照内容比重,可将潘氏校记大略分作四类,以便详细论述其校订《词律》之功。

(一)订正作者

皇甫松《竹枝》词,潘氏曰:“此系孙光宪作。”欧阳修《应天长》词,戈氏批注曰:“与李后主作稍有不同,俟考。”潘氏补案曰:“《历代诗余》收此词作李后主,字有歧异处,今旁注之,实一词也”。《永遇乐》一百四字体,《词律》原作“陈元平”,潘氏改“元”作“允”。此类讹误,大都因万氏所见书籍校勘不精,缺乏参校,故而相沿不改。潘氏校记,后皆为杜文澜《校刊词律》所吸纳。

(二)校订句逗、韵叶及字音标注

柳永《迎新春》“嶰管变青律”一首,万氏原本对此深感踌躇:“按此调必系双叠,或当于‘箫鼓’下分段,或曰‘渐天如水’二句似对,此‘争忍’二句恐于‘当午’下分段,总无他词可证,难以臆断也。”戈氏亦未能解除疑惑,只是校其分段曰:“语气当于‘箫鼓’下分段为是,换头以‘渐’字领起也。”潘氏于“庆喜节”句改“喜”字作“嘉”字,又将“对此争忍,独醒归去”句改作“对此景,争忍独醒归去”。史达祖《忆瑶姬》词,潘氏改“下楚领”句“领”字为“岭”,改“花房渐密时”为“花房时渐密”,改“到旧家时郎”句“郎”字为“节”,“谩染愁巾”句“巾”字注明叶韵,改“袖止说道凌虚”句“袖止”为“神仙”。潘氏所改,多是据《钦定词谱》,句意更为合理,后被杜文澜收录于《校刊词律》之中。

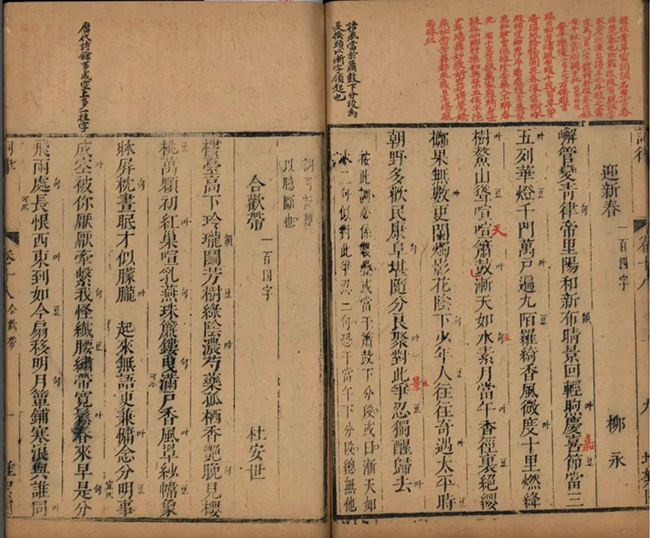

戈载、潘钟瑞递批本《词律》卷十八

(三)校对字句

吕渭老《情久长》词,戈氏增补曰:“万俟雅言有《安平乐慢》一百三字,周密有《楚塞春》一百三字,皆见《历代诗余》,宜补。”随后又提出移列之说:“后《秋霁》有一百三字体,宜移此。”潘氏以为万俟咏《安平乐慢》固然当补,而戈氏之误亦须改正:“草窗词调名《楚宫春》,非‘楚塞’也,所载后段有脱误,尝取《 洲渔笛谱》及他本校之,当定为一百八字体,列于后卷。兹录《安平》《秋霁》两调于此。”又小字注曰:“《秋霁》录后。”《夜半乐》又一体,柳永“芳草郊灯明闲凝伫”句,潘氏改“灯明”二字为一“外”字,“嫩红光数”句,“光”改“无”,“竞斗草金敛笑争睹”句,“敛”改“钗”,“睹”改“赌”。此皆参校《历代诗余》《钦定词谱》收录词作所改。 洲渔笛谱》及他本校之,当定为一百八字体,列于后卷。兹录《安平》《秋霁》两调于此。”又小字注曰:“《秋霁》录后。”《夜半乐》又一体,柳永“芳草郊灯明闲凝伫”句,潘氏改“灯明”二字为一“外”字,“嫩红光数”句,“光”改“无”,“竞斗草金敛笑争睹”句,“敛”改“钗”,“睹”改“赌”。此皆参校《历代诗余》《钦定词谱》收录词作所改。

(四)校订附注

潘氏增订《词律》附注,以《宝鼎现》一调尤见劳绩。此调张元幹“山庄图画”一体,万氏附注曰:“三结俱用一五两四者,‘岸帻’二句俱六字,又与前二体不同。‘囊’‘藤’,各家俱仄,此恐误。”戈氏校订此作,仅增补一体:“无名氏有一首,亦一百五十五字,句法异,宜另列,见《历代诗余》。”戈氏批语主要在于补体,还未能展开细致斠律的工作。潘氏随后为其补入无名氏“东君着意”一体,并详细附上补案文字:

钟瑞案,“袅嫩”下十四字,“尚困”下十三字,“当送”下十四字,句法皆与康伯可异。“料碎”句,康于三字逗,此于四字逗,原不拘也。至后段则与康迥别,“折近”句六字可见,康作“来伴”二字宜补也。“孜孜”至“妆点”大异,且少叶一韵,恐有舛误。○“尚困”下十三字之一五两四,万氏曾论及之。“袅嫩”下十四字,与“当送”下十四字,各作一五、一四、一五相对,是另一体。“工”“桥”二字用平,亦可证张作“囊”“藤”二字用平之非误,自有此用平之体矣。

无名氏此词见于《梅苑》,《钦定词谱》已经收录,然而附注文字寥寥。从这一段补案可以看出,潘氏熟知万氏著作,斠律精细,能细致梳理出宋词各家体式差异之处,补正原书附注疏漏之处。潘氏斠律观念也较为通达,将同一词调各家句逗长短不一的差异情况视为可以灵活处理的“常情”,并不盲从万氏及官修词谱。

对比戈、潘二家批语文字,可知潘氏再次校订《词律》时所用文献其实不如戈氏那般丰富,然而潘氏亦能尽其所长,精细订补。如柳永《破阵乐》词,戈氏校改曰:“观张子野一首,于‘金柳’二句作“群美东风第一,望故苑楼台霏雾”,是当于六字断句,‘系’字属下句也。又张于换头二字作平仄且叶韵,别有句多一字。”又云:“宋本‘木木’作‘树树’,‘时光’作‘时见’,系叶韵,‘各’字下有‘委’字,‘去’作‘远’,亦韵也。或云当于‘遥风’断句,‘系’字注逗。”潘氏则与戈氏看法不同,改“木木”为“木末”,“声欢娱”句改“声”为“罄”,“别有盈盈游女,各明珠”句改“各”为“采”,并在补案中加以说明:

钟瑞案,杜氏《校勘记》云:“树树”作“木木”者,必英宗时人避“曙”字嫌名而改之也。又案《历代诗余》作“木末”,故戈氏定为“枺”。而“游”字下多“洛”字,“各”字作“采”,戈氏独不遵《历代诗余》,杜氏亦不论及。愚谓“别有”句七字,正与子野“自此归从泥诏去”合,“时光”作“时见”,亦与张之“欢遇”二字合,应从宋本。至“去”之为“远”,亦系叶韵,则张于此字不叶,未敢遽信。

针对此调,潘氏以为,不必盲从单一著作或版本,应比勘宋代词作,取其符合声律、文法通达之说。基准于此,“金柳摇风木木”句“木木”当作“木末”;“声欢娱”句“声”字当据《钦定词谱》改作“罄”;而“相将归远”句“远”字依旧作“去”,毕竟张词此句并不叶韵。此类补案文字皆极为要紧,可见潘氏并不盲目迷信权威。戈氏增订《词律》过分依恃《历代诗余》,而杜文澜则过分倚重《钦定词谱》,潘氏兼收博取,细致分辨,故能大量增补杜氏《词律校勘记》之说。杜氏《校刊词律》校记后多方参校《历代诗余》,当是潘氏之功。潘氏不迷信名家观点,勇于质疑,实属不易,且能综合诸家版本,结合声律、文法勘定字句,更见斠律家本色。

正因潘氏深明声律及《词律》学说,后得以辅佐杜文澜重校《词律》。杜文澜《憩园词话》“潘麟生明经词”条云:“余重刊《词律》,曾介长洲潘麟生明经助校。”观潘氏批注多次征引《天籁轩词谱》(并《补遗》)、《词律校勘记》等著作,并未提及《校刊词律》,可知此时《校刊词律》一书尚未完成。

四、结语

翻检戈载、潘钟瑞递批本《词律》批语,并结合戈氏其他著作及生平事迹可知,戈载于嘉庆年间便已着手增订《词律》,因《增订词律》内容过于繁多,体例芜杂,故析分为《词律订》《词律补》二种,虽然皆已成书,却未曾付梓。今其增订《词律》著作皆不可得见,唯有批校本《词律》可以寻绎其增订理法,部分题识、校记尚留存于其《宋七家词选》及秦 《词系》之中,诚为词学界一大憾事。潘钟瑞在戈氏基础上进一步校订《词律》,其补案文字不仅能改正原书文字舛讹及句逗、标注之误,又能校正其附注之误,补其缺失,更能另出新见,为杜文澜重刊《词律》提供了便利条件。 《词系》之中,诚为词学界一大憾事。潘钟瑞在戈氏基础上进一步校订《词律》,其补案文字不仅能改正原书文字舛讹及句逗、标注之误,又能校正其附注之误,补其缺失,更能另出新见,为杜文澜重刊《词律》提供了便利条件。

本文发表于《文献》2024年第3期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|