内容摘要:清初王士禛以“神韵说”主盟康熙诗坛,影响深远,清中期以后其诗作东传至日本,在江户后期至明治初形成了和刻选本。日本王士禛诗歌专选本有选者明确的批评观念和审美倾向,是江户后期唐宋诗之争的产物。清诗总集选本以东传的清诗总集为底本,频繁选入王士禛诗,其中绝句选本表现出对王士禛绝句的认同和偏爱。江户、明治时期的选本以其特有的方式接受了王士禛,在建构清诗经典序列的过程中确立了王士禛及其诗歌的经典地位。

关键词:江户 明治 王士禛 选本 接受

引 言

清初诗坛领袖王士禛倡“神韵说”,笼罩一代。清中期,随着其著述东传日本,王士禛诗学进入江户诗坛的视野,“神韵说”也成为影响江户、明治诗坛的三大诗说之一。江户、明治汉诗人如赖山阳、津阪东阳、广濑淡窗、广濑旭庄、梁川星岩、冈本黄石、长野丰山、古贺侗庵、森槐南、森春涛等对王士禛多有评骘,尤其是赖山阳,对王士禛诗评价很高,《论诗绝句·十五》云:“历城何及庆阳才,伪体从来欠别裁。竹垞渔洋浑不省,复为满口说袁枚。”《高江村集钞序》又云:“夫与士奇同时,以诗名家者,莫若王士禛、朱彝尊。”在清初诗人中极为推崇王士禛。作为江户后期最具代表性的汉诗人,赖山阳对明治以后的汉诗影响深远,他对王士禛的正面评价促进了王士禛诗学在日本汉诗坛的流行。

王士禛诗学长期受到日本诗人、学者的关注,铃木虎雄、青木正儿、清水茂等清诗研究者都对王士禛进行过较深入的探讨。对王士禛进行专门研究的还有宫内保《关于王士禛〈唐贤三昧集〉》、冈田祥子《关于王士禛的〈唐贤三昧集〉》、荒井礼《王渔洋研究》、大平桂一《王渔洋的诗和诗论》等,研究重点在王士禛的“神韵说”、神韵诗。

遗憾的是,诸家对王士禛在日本的接受尚无详论。宏观来看,王士禛在日本的接受至少包含三个维度:其一,诗话、诗论中对王士禛的评价;其二,选本中对王士禛诗作的采摭;其三,日本汉诗人创作中对王士禛诗歌的学习。一般情况下,诗话、诗论的评价最为直观、明确,也最受关注,松下忠《江户时代的诗风诗论》梳理了江户时期日本诗话对“神韵说”的吸收,就是从诗话入手。而选本与创作则是相对隐性的接受,尚未引起重视。事实上,选本作为一种批评手段,在作家、作品经典化过程中有着重要的作用。江户、明治时期日本汉诗人选编了大量的清诗总集,如《清诗选选》《清诗选》《清诗别裁选》《清十家绝句》《清六大家绝句钞》《清廿四家诗》等,其中都选入了王士禛诗。同时,还出现了王士禛诗歌的专选本,如韩珏的《王阮亭诗选》、相马肇的《王渔洋诗钞》、柳三舟的《渔洋精华录绝句钞》,这些选本的形成与诗坛风气嬗变息息相关,在刊刻、流播后又作为媒介促成了王士禛诗歌的经典化。本文即将以日本江户、明治时期的选本为中心,考察王士禛诗歌选本与幕末明初诗风之间的关系及王士禛诗歌的经典化过程。

一、王士禛诗作的东传与江户、明治时期和刻选本的生成

王士禛一生笔耕不辍,早年诗歌多有单行刻本,康熙八年(1669)合刻为《渔洋山人诗集》,康熙二十三年刻《渔洋山人诗续集》,之后又有《南海集》《蚕尾集》《蚕尾续集》《蚕尾后集》《雍益集》等。康熙三十九年,王士禛自前此诸集中选定1600余首诗刻为《渔洋山人精华录》,成为其刊行最广、影响最大的别集选本,惠栋、徐夔、金荣等对之进行笺注,版本繁多。康熙四十九年,王士禛门人程哲将其生平著作汇刻为《带经堂全集》,是其诗文全集的定本,写刻精美,流播亦广。清代的总集编选也与王士禛的诗歌创作进程紧密联系,王士禛的诗作在康熙时期就被频繁地选入总集,如陈允衡《国雅初集》、邹漪《名家诗选》、吴之振《八家诗选》、魏宪《皇清百名家诗》《诗持》、聂先《百名家诗钞》、邓汉仪《诗观》、孙 《皇清诗选》、徐崧《诗风初集》、席居中《昭代诗存》、陈维崧《箧衍集》、刘然《诗乘》、吴霭《名家诗选》、陶煊与张璨《国朝诗的》等。雍正、乾隆时期则有陈以刚《国朝诗品》、彭廷梅《国朝诗选》、邵玘与屠德修《国朝四大家诗钞》、刘执玉《国朝六家诗钞》、沈德潜《清诗别裁集》等。这些总集选本伴随着王士禛诗学生成、发展与流播,促成了王士禛诗歌在清代的经典化。 《皇清诗选》、徐崧《诗风初集》、席居中《昭代诗存》、陈维崧《箧衍集》、刘然《诗乘》、吴霭《名家诗选》、陶煊与张璨《国朝诗的》等。雍正、乾隆时期则有陈以刚《国朝诗品》、彭廷梅《国朝诗选》、邵玘与屠德修《国朝四大家诗钞》、刘执玉《国朝六家诗钞》、沈德潜《清诗别裁集》等。这些总集选本伴随着王士禛诗学生成、发展与流播,促成了王士禛诗歌在清代的经典化。

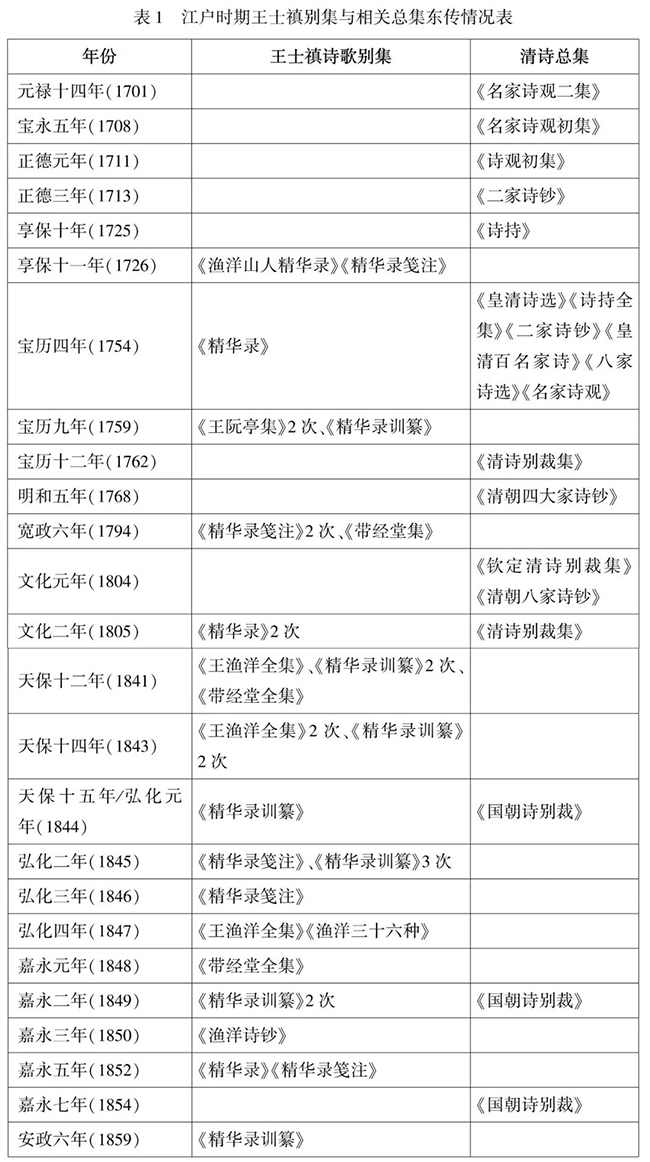

清中期以后,王士禛的诗文别集与选入其诗的总集陆续传入日本,张伯伟研究清人诗话的东传,指出王士禛的诗学著作在江户时代几乎都已传入日本,“诗学著作”主要指《渔洋诗话》《五代诗话》《香祖笔记》《池北偶谈》《居易录》《带经堂诗话》等诗论、诗话类著作。本文重在作品选本,所以更关注王士禛诗作的东传,特根据大庭修《江户时代唐船持渡书研究》中《赍来书目》《大意书》《书籍元帐》《商舶载来书目》等的记载,将王士禛别集与选入王士禛诗作的清诗总集的东传情况梳理统计如下表1:

除了表1所列,根据《红粟斋藏书目》《毛利家藏书目》等著录,选有王士禛诗作的清诗总集如卢见曾的《国朝山左诗钞》、刘执玉的《国朝六家诗钞》、张应昌的《诗铎》等,在江户、明治时期均已传入日本。

从表1看,王士禛诗在其生前就已经由清诗总集传入日本,最早的是元禄十四年(康熙四十年)传入的邓汉仪的《诗观二集》,是年王士禛68岁。王士禛的《渔洋山人精华录》最早在享保十一年(雍正四年)传入,至江户末,日本汉诗人可以寓目的王士禛别集已非常丰富,其中以《渔洋山人精华录》及金荣的笺注本、惠栋的训纂本数量最多,共传入23次,为江户汉诗人编选王士禛诗歌选本奠定了基础。类型上,以文化二年(嘉庆十年)为界,文化二年之前清诗总集的输入频率高于王士禛的别集,且种类较为丰富,清中期以前重要的总集如《诗观》《诗持》《皇清诗选》《八家诗选》《清诗别裁集》《国朝四大家诗钞》均已传入。文化二年以后是王士禛别集输入的高峰期,从天保十二年(道光二十一年)至安政六年(咸丰九年),几乎每年都有传入,这样的频率反映了江户后期日本诗坛对王士禛的关注,而总集则数量减少,且全为《清诗别裁集》,意味着日本汉诗人对权威选本的追求与对清诗认识的深入。

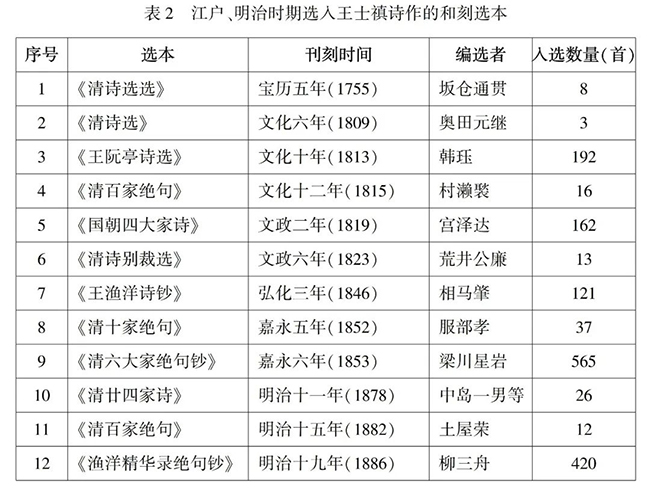

王士禛的别集与入选其诗的清诗总集传入日本后,日本汉诗人对这些别集、总集进行了再选择、再加工,形成了和刻选本,现胪列如下表2:

表2中的选本大致分为两类。一类是王士禛诗的专选本,专选王士禛之诗,体现了日本汉诗人对王士禛的关注,渗透着选者的个人审美趣味,是对时代风气的直接回应,具有很强的针对性和批评性。如韩珏的《王阮亭诗选》,以金荣《渔洋山人精华录笺注》为底本,将王士禛看作唐诗审美的典范,纠正清新宋诗风的弊端。相马肇的《王渔洋诗钞》对《渔洋山人精华录》进行了大幅度的增删,对王士禛诗歌精华进行重新认定。柳三舟的《渔洋精华录绝句钞》专选王士禛绝句,出于选者对王士禛绝句的喜爱,亦是明治初诗坛风尚的反映。

另一类是总集选本,以清诗整体为对象,选入了王士禛诗,又有分体与不分体之别,《清诗选选》《清诗选》《清诗别裁选》《清廿四家诗》不分体裁,诸体兼收;《清百家绝句》《清十家绝句》《清六大家绝句钞》等都是专门的绝句选本;《国朝四大家诗》只选近体诗。总集选本着眼于清代诗歌经典,将王士禛放在清代的宏观背景下,对王士禛诗歌的经典化有重要的推动作用。绝句选本以东传的清人别集为基础,冠以“六大家”“十家”的名目,王士禛为其中之一,肯定了其绝句的成就。明治初,北川云沼、中岛一男编选《清廿四家诗》,规模宏大、参与人员众多,以群体性的选择活动总结清代诗歌,基本确定了清诗名家的序列,其中所选王士禛诗集也具有总结性的意义。

不论是在清代诗坛还是日本汉诗坛,选本都是王士禛诗歌流播的重要途径,王士禛的诗歌创作成就和诗坛影响使其诗作高频率地传入日本,为江户、明治汉诗人所接受,进而形成新的选本,而选本与江户、明治时期的诗话、诗论等共同构成了王士禛接受的完整生态。这些王士禛诗歌选本涉及日本汉诗坛的风气转移与唐宋诗之争、王士禛诗歌的经典化等问题,下文将分别展开研究。

二、王士禛诗歌专选本与唐宋诗之争

江户时期王士禛诗歌专选本的出现与日本诗坛唐宋诗之争有关。江户诗坛风气多变,江户初,文学依附于经学,尚未获得独立的地位,元禄(1688—1703)以后,朱子学派的木下顺庵及木门弟子和以荻生徂徕为代表的古文辞派(又名萱园派)本着经学与诗文兼修的态度推崇唐诗,尤其是古文辞派,不仅尊奉唐音,还崇尚明代前后七子的格调与复古,将明诗作为学习唐诗的途径,鼓吹唐诗、明诗,成为影响最大的流派。但随着古文辞派拟古弊病的日益显现,反古文辞派的主张抬头,宽政(1789—1801)以后,山本北山、市河宽斋等诗人批判古文辞派,反对伪唐诗和明诗,推崇宋诗,追求清新性灵,宋诗风大盛。王士禛别集的传入、选本的形成正在宋诗风兴起的背景下。与此同时,唐诗的影响并未消退,且随着清诗的东传,神韵说、格调说、性灵说都影响着江户诗人。宗唐者从清诗入手,寻求通向唐诗的合理路径,广濑淡窗所言“清人之诗为学唐诗之阶梯”代表了很多宗唐诗人的观念,坂仓通贯、奥田元继、宫泽达等人编选清诗总集亦有相同的用意。王士禛诗学由唐诗入手,中岁兼学宋元,晚年又复归唐音,唐诗是其总基调,在唐宋诗争胜的背景下,江户后期宗唐诗人将王士禛诗歌选本作为倡导唐诗的重要途径,所以韩珏编选了《王阮亭诗选》,推崇王士禛诗歌的唐诗轨范。江户末,进入松下忠所说的“折衷期”,宗唐者与宗宋者不再各执己见、坚守门户,而能在观念上相互吸纳,这种趋势在王士禛选本中也体现出来,相马肇的《王渔洋诗钞》在选王士禛诗时着重于其中年学宋时的作品,在以唐诗为总基调的王士禛诗中渗入宋诗风的影响,融合格调、神韵、性灵,力图建构与传统神韵诗异趣的审美规范,摆脱了清诗总集乃至王士禛本人的影响,更具有批评的意味。

韩珏的《王阮亭诗选》六卷,刻于文化十年,分为“乾”“坤”二集,卷首依次载自序、《渔洋山人精华录》程哲原序、《渔洋山人戴笠像》、凡例、孙福公裕(1791—1853)跋及目录。分体编排,卷一为五古34首(目录为32首),卷二为七古19首,卷三为五律28首,卷四为七律26首,卷五为五绝12首,卷六为七绝73首,共192首。韩珏(1772—1830),又名山口凹巷,韩为别姓,字联玉,又字大年,号杨庵、巅庵,生于山田一志久保町(今三重县伊势市),本为远山文圭次子,人称长二郎,后为会弥町师职山口氏养嗣,改姓山口,称角(觉)太夫。韩珏是江户后期的汉诗人,为皆川淇园门人,又曾从菅茶山学,与梁川星岩、龟田腾斋等皆有交往,曾与东梦亭、北条霞亭等创恒心社,松下忠将其列为江户时代第三期七十二位诗人之一。他编选《王阮亭诗选》一方面出于对王士禛诗的喜爱,曾自言“性好游山水”,与王士禛的山水清音相契合,另一方面出于对宋诗风影响下的诗坛的不满,自序云:

余六、七年前著《绿窗诗话》,其中论王阮亭曰:“清朝诗人当以阮亭为第一,阮亭叠用故事,多下注脚,袁子才诮之,谓为类书,不近诗。然集中窥王、孟者,是尤其得意处,岂子才辈所能企哉?云江府诗家多兴子才,盖为淫靡所魅,道眼不高之故乎。”

韩珏推王士禛为清人第一,认为袁枚性灵诗学是导致诗坛淫靡、轻浮的重要原因。他对王士禛的推重和袁枚的指摘反映了江户后期诗坛的王、袁之争及其背后的唐、宋诗之争。袁枚的《随园诗话》自宽政年间传入日本,为宋诗倡导者所关注,引起了极大反响,宗宋者如六如上人、山本北山等人对性灵说有高度认同。由于袁枚在《随园诗话》中对王士禛多有批评,加上神韵说与明七子格调诗学之间的继承关系,宋诗派对王士禛的批评颇为激烈,往往将王士禛与袁枚进行对比,与宗唐派诗人针锋相对,如山本北山抨击王士禛“多袭取古人之说作为己说,以欺浅学之辈”。而宗唐者则褒王贬袁,韩珏就是其中之一,为了祛除宋诗风流弊,他以王士禛诗为范本,认为初学者以此为路径,六朝、唐、宋、元、明皆可博涉通览,“庶或回颓风以知正始之归矣”。

与韩珏对王士禛诗的赞赏不同,相马肇编选《王渔洋诗钞》则出于修正的态度。相马肇,字元基,号九方,是幕末明初的学者、诗人,曾受业于古文辞派的中山城山,以明代复古派为圭臬,中年以后反思古文辞派的弊端,自谓“误陷明季王、李邪途,模拟剽窃,自以为美,不知其丑,殆十年矣”,他受到宋诗风的影响,观念上呈现出兼容、折衷的倾向,自序《王渔洋诗钞》云:

予曩读《渔洋精华录》,乃曰:“如是而精华,无不精华者矣。”盖渔洋诗,其格调务模拟晚唐人之口吻,虽有似浑圆流畅、搢笏垂绅之风度,而依样葫芦、千篇一律,以故当时已有优孟衣冠之讥,良不诬也。然渔洋固一代诗宗,至其佳者,则固亦无愧于骚坛主盟。只其篇什甚多,而佳者少,则诵读之间顿生厌弃,终使人并其佳而废之,亦可惜也矣。予因痛加峻削,抄为一卷,此可以见其精华。呜乎!彼精华者,果精华也哉?

《王渔洋诗钞》与韩珏《王阮亭诗选》一样,都以《渔洋山人精华录》为底本,相马肇在序言中却表达出截然不同的态度。《渔洋山人精华录》是经王士禛本人审订的诗集,经过金荣、惠栋等人的笺注、阐释,其经典性在清中期以后被广泛认同,江户时期传入日本的王士禛别集也以《渔洋山人精华录》的版本最多,在日本诗坛有广泛的影响。然而,相马肇对《渔洋山人精华录》显然颇有非议,韩珏在《王阮亭诗选》中所推崇的山水清音、唐诗轨范,在相马肇这里是“千篇一律”“优孟衣冠”。但王士禛毕竟是一代诗坛宗匠,不能就此否定其成就,因此,相马肇对《渔洋山人精华录》痛加峻削,从1600余首诗中选出94首,并增入《精华录》中原本未收的诗作27首,形成他所认为的121首“精华”。

韩珏与相马肇的编选目的显然不同,前者为确立经典,为初学者指明路径,后者则意在对王士禛诗歌精华重新认定,这意味着他们审美趣味有差异,也影响着对作品的选择。从选目来看,《王阮亭诗选》与《王渔洋诗钞》重合的篇目仅有12首,其中七绝重合7首,以组诗为主,但也表现出不同的旨趣,如《真州绝句》共5首,重合1首;《悼亡诗》26首,重合1首;《骊山怀古》8首,重合2首。最典型的是《秦淮杂诗》20首,二者所选篇目完全不同,韩珏选入其一、其二、其十二,皆以山水意境取胜,尤其是第一首:“年来肠断秣陵舟,梦绕秦淮水上楼。十日雨丝风片里,浓春烟景似残秋。”以意境的营造见长,缥缈空灵,具有神韵诗的特点。而相马肇则选入其五、其七、其八、其九、其十等作,虽然在风格上也以神韵为主,但更加凸显对历史的感叹,从山水转向历史与人物,如其九:“旧院风流数顿杨,梨园往事泪沾裳。樽前白发谈天宝,零落人间脱十娘。”以秦淮艺伎感慨历史兴亡,增入了历史的沉重之感,而与以山水风物为主的神韵之作有所区别。

王士禛虽尊崇唐诗,但晚年回忆创作历程,自谓“中岁越三唐而事两宋”,“事两宋”的转变集中体现在康熙十一年(1672)典试入蜀之作,风格迥异于以往的冲淡清远,“高古雄放,观者惊叹,比于韩、苏海外之篇”,带有鲜明的宋诗特点。韩珏与相马肇对王士禛这一时期作品的选择集中反映了他们对诗坛宋诗风的接受程度。从年份来说,韩珏与相马肇的两种选本选入康熙十一年的作品数量最多,《王阮亭诗选》选入21首,《王渔洋诗钞》选入26首。但值得注意的是,韩珏所选的21首中有7首为王士禛入蜀前在京城所作,如《香山寺月夜》《晚望翠微寺》《雨中怀彭羡门因示叶讱庵》《卢师山》《裂帛湖杂咏》,风格平淡隽永,境界幽静恬淡,仍为明丽的唐人风调;其余14首为入蜀途中所作,但未选入历来为人所称道的、最能体现王士禛学宋特征的七古长篇,所选《七盘岭》《晚登夔府东城楼望八阵图》《沔县谒诸葛忠武侯祠》等,气韵沉雄,近于杜诗,亦在唐人格调中。所以,整体来说,《王阮亭诗选》中所录入蜀诗并未能反映王士禛中年由唐入宋时的真实面貌,而是有所偏离,削弱了其学宋的风格印象。《王渔洋诗钞》则更多受到宋诗风的影响,相马肇大量删减了代表神韵诗主体创作风格的山水诗,保留并增加了咏史怀古的作品,所选康熙十一年的作品皆为王士禛入蜀时所作,风格豪放雄快、格调高华,如七古《天柱山》《眉州谒三苏公祠》,五古《柴关岭》《马鞍岭》《龙背洞》等。除此之外,赵执信、袁枚等人对王士禛的“诗中无人”“诗外无事”、缺乏真性情的批评也对相马肇产生了影响,为修正这些弊端,他增加了感怀之作的入选量,如《春不雨》对民生疾苦的悲悯,《秋日漫兴》对时事的反映,《新河口阻潮》《慈仁寺秋夜怀旧》《寄内》等对亲情的感念,《陈真亭佥宪殉节诗》《杨茶庵佥宪阖门殉节诗》《兰溪丞徐君殉节诗》等对节义的表彰,以真情、真事弥补赵、袁二人所指出的缺陷。相马肇以宋诗派的观念对王士禛诗选本进行修正,意在确立一种与传统的、经典的神韵诗异趣的诗歌典范,他所认定的王士禛诗歌精华,以豪放雄快、清刚劲健为主体风格,重视真情真意,而无软熟雷同之弊,体现出折衷格调、神韵、性灵的倾向,有鲜明的时代色彩。

《王阮亭诗选》与《王渔洋诗钞》前后相距30余年,出现在江户后期唐宋诗争胜、宋诗风盛行的阶段,韩珏与相马肇对王士禛诗有截然不同的评价,以选本的形式表达各自的看法。王士禛诗歌选本既是宗唐一派倡导唐诗、确立典范的工具和媒介,也能反映宗宋诗风影响下的折衷趋势,始终与诗坛风气嬗变相联系,在唐宋诗之争的过程中促进了江户诗坛对王士禛及其诗歌的接受。

三、总集选本与王士禛诗歌经典地位的确立

选本的批评特性之一是展示创作规范、确立创作经典,对作家、作品的经典化有直接的影响,总集选本尤其具备此特点,它通过对群体诗人诗作的采摭构建诗史,而多种总集选本选人、选诗的重合与叠加强化了读者对经典作家的印象,从而确立经典作家的序列。王士禛及其诗歌在江户、明治时期的经典化进程就与这一时期的总集选本密切相关。

江户时期汉诗人编选清诗总集,受限于清人书籍传入的数量,最初以传入日本的清诗总集为基础。对日本选家影响最大的是孙 的《皇清诗选》、邵玘与屠德修的《国朝四大家诗钞》和沈德潜的《清诗别裁集》,和刻总集选本往往以这三种总集为底本,如坂仓通贯从孙 的《皇清诗选》、邵玘与屠德修的《国朝四大家诗钞》和沈德潜的《清诗别裁集》,和刻总集选本往往以这三种总集为底本,如坂仓通贯从孙 的《皇清诗选》中选出《清诗选选》,奥田元继的《清诗选》“就沈氏二篇(《七子诗选》《清诗别裁集》)暨《感旧》《山木》二集”,择“清新整丽”之作而成,荒井公廉从沈德潜《清诗别裁集》中“复选择其美中之美”为《清诗别裁选》,宫泽达《国朝四大家诗》“就《四大家诗钞》翻刻近体诗”。这些和刻总集由于以清诗总集为底本,在占有资料不充分的情况下,不可避免地受到原本的影响,王士禛诗作在数量上总体而言与原选本相差不大。《清诗选选》中选入8首,仅次于吴伟业的11首。沈德潜《清诗别裁集》中选入王士禛诗47首,数量最多,荒井公廉《清诗别裁选》则选13首,仅次于吴伟业的16首,位列第二。《清诗选》仅录王士禛诗3首,但奥田元继在序言中有云:“是亭林、竹垞、钝翁、渔洋、灵岩、蒙叟辈原原雅言,非所苟焉,冀欲使后世士进乎正风门路也哉。”肯定了王士禛在清诗中的影响。《国朝四大家诗》标举大家,选入王士禛诗162首,位列第二,与底本《国朝四大家诗钞》保持一致。 的《皇清诗选》中选出《清诗选选》,奥田元继的《清诗选》“就沈氏二篇(《七子诗选》《清诗别裁集》)暨《感旧》《山木》二集”,择“清新整丽”之作而成,荒井公廉从沈德潜《清诗别裁集》中“复选择其美中之美”为《清诗别裁选》,宫泽达《国朝四大家诗》“就《四大家诗钞》翻刻近体诗”。这些和刻总集由于以清诗总集为底本,在占有资料不充分的情况下,不可避免地受到原本的影响,王士禛诗作在数量上总体而言与原选本相差不大。《清诗选选》中选入8首,仅次于吴伟业的11首。沈德潜《清诗别裁集》中选入王士禛诗47首,数量最多,荒井公廉《清诗别裁选》则选13首,仅次于吴伟业的16首,位列第二。《清诗选》仅录王士禛诗3首,但奥田元继在序言中有云:“是亭林、竹垞、钝翁、渔洋、灵岩、蒙叟辈原原雅言,非所苟焉,冀欲使后世士进乎正风门路也哉。”肯定了王士禛在清诗中的影响。《国朝四大家诗》标举大家,选入王士禛诗162首,位列第二,与底本《国朝四大家诗钞》保持一致。

除了作为底本的清诗总集的影响,江户时期“四大家”选本的反复刻印也不断加深着日本诗坛对王士禛的认识。“四大家”指乾隆间邵玘、屠德修《国朝四大家诗钞》中所选的施闰章、宋琬、王士禛、朱彝尊四家,明和五年(乾隆三十三年)《国朝四大家诗钞》传入日本之后日本书商、汉诗人进行了复刻、再选。文化六年(嘉庆十四年)英平吉郎等刻《清四大家诗钞》,同年,馆柳湾编刻《国朝四大家诗钞》,文政二年(嘉庆二十四年)宫泽达选刻其中近体诗为《国朝四大家诗》。此外,明治时期近藤元粹注评刘执玉编选的《国朝六家诗钞》,对每首诗加以眉批,说明此集流播亦广。“四大家”选本的复刻、再选以及《国朝六家诗钞》的流播都受到江户后期诗坛对清诗名家权威选本阅读需求的推动,王士禛作为四大家之一频繁进入江户汉诗人的视野,成为经典化进程中的重要一环。

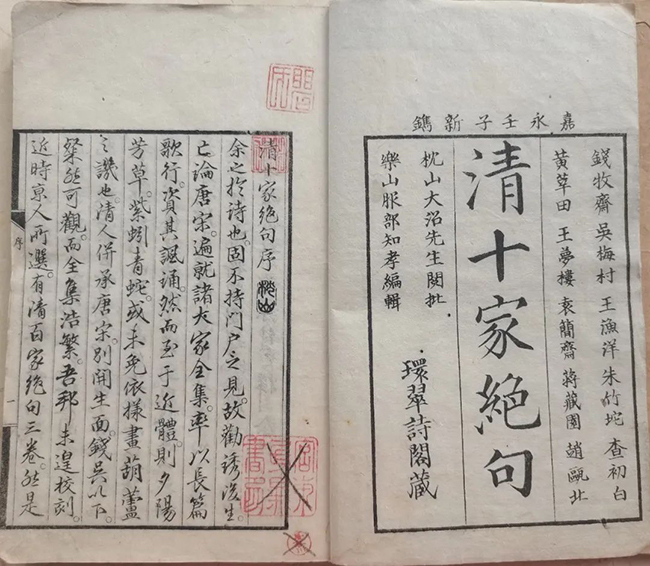

江户、明治时期的总集选本中有相当一部分是绝句专选,是日本诗坛的一大特点。日本汉诗人对绝句的喜爱由来已久,江户后期更是蔚然成风,而王士禛本人长于七绝,其绝句在日本诗坛颇受关注。村濑褧的《清百家绝句》编选时间较早,选入“百家”,以其所见清诗人篇什多寡选录编排,重在网罗文献,其中王士禛绝句16首,数量位列第四。嘉永五年(咸丰二年),服部孝选刻《清十家绝句》,求“精”的意味更为明显,选出钱谦益、吴伟业、王士禛、朱彝尊、查慎行、黄任、王文治、袁枚、蒋世铨、赵翼十家。大沼枕山对十家绝句逐一做出评价:“虞山博雅,接踵眉山;梅村富瞻,比肩香山。与之相先后者,则竹垞之典雅,渔洋之高华,他山之排奡;他如莘田之典丽,梦楼之苍古,简斋之俊爽,藏园之雄伟,瓯北之奇恣,各异其撰。”十家绝句在具体选目上有意避免与《清百家绝句》重复,“择其不载他选者,各采数十首”,全集通计选入十家绝句432首,选入王士禛绝句37首,位列第九。梁川星岩的《清六大家绝句钞》刻于次年,与服部孝所选重合吴伟业、王士禛、朱彝尊、袁枚四家,余二家为沈德潜与吴锡麒。桑原忱序云:“其诗如王渔洋、朱竹垞、吴梅村、袁随园、吴圣征、沈归愚相继而出,犹春树之有梅、杏、桃、李、梨、棠也,六者之荂、香、色不同,而各有可爱,六人之诗,格调各异,而皆有可观。”其中选入王士禛565首,位列第二。明治间又有土屋荣选刻《清百家绝句》,大沼枕山序《清百家绝句》,以为村濑褧与服部孝之选因限其数,不无遗憾,“此编一出二处,搜集网络清之诗贤,殆尽于此”,并评王士禛云“渔洋之诗,清秀如天台”。选入其绝句12首,数量位列第四。这些以树立绝句典型为目的的专选本都将王士禛视为清人绝句中的名家,使王士禛的绝句一体获得普遍的认同,也是王士禛诗歌经典化的重要因素。

日本嘉永五年刻本《清十家绝句》

江户时期的总集选本在选诗上受到东传的清诗总集影响,出于对名家、权威选本的追求,对“四大家”系列选本不断进行复刻、再选,日本汉诗人又从自己的审美与创作偏好出发编选绝句总集,这些都影响着王士禛诗歌的经典化。但需要注意的是,这一时期的和刻清诗总集在整体上缺乏“独立性”,它们或以已有的清诗总集为底本,未能形成对清诗的全面而独立的判断;或受到唐宋诗之争的影响,对清诗的认识和评判以学习唐诗为大前提,对王士禛未形成公允的、被广泛认同的评价;或为绝句专选,未能全面评价王士禛的创作成就,只是王士禛诗歌经典化过程中的一偏。而王士禛诗学地位的最终确立体现在明治初的《清廿四家诗》。

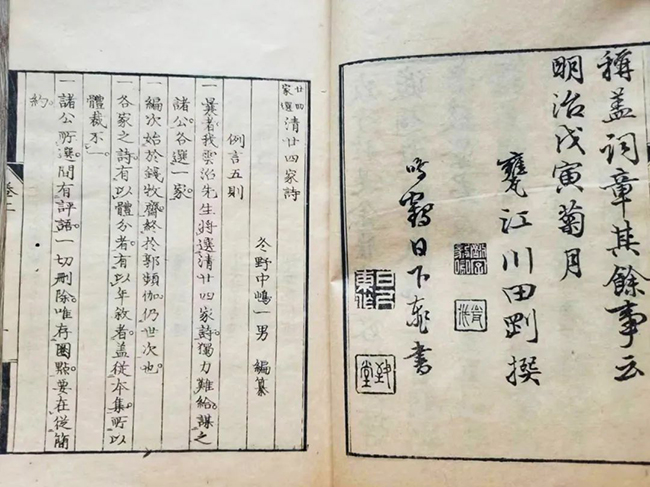

《清廿四家诗》是明治初有总结性质的清诗总集,由二十四位日本汉诗人分别选出二十四位清代诗人之作,汇为一集。选诗的二十四位日本诗人为:北川云沼、鹫津毅堂、铃木藜处、小永井小舟、长三洲、伊藤听秋、森春涛、广濑青村、神波即山、关雪江、日下部鸣鹤、江马天江、长松秋琴、大沼枕山、野口松阳、谷太湖、鲈松塘、德山樗堂、小野湖山、冈本黄石、岩谷一六、成岛柳北、永坂石埭、丹羽花南。从选者阵容来说,《清廿四家诗》树立典范的目的十分明显,二十四位选家代表了明治汉诗坛的主流群体,其中大沼枕山与森春涛皆出自梁川星岩门下,进入明治时期,又分别代表了保守与开放两种趋势,尤其是以森春涛为中心的一批汉诗人,上承江户后期诗坛余绪,下开明治诗坛之繁荣,影响甚大。由这些汉诗人选出的二十四家清诗人分别是:钱谦益(26首)、吴伟业(19首)、宋琬(22首)、施闰章(25首)、王士禛(26首)、赵执信(20首)、尤侗(22首)、朱彝尊(14首)、陈维崧(22首)、黄任(27首)、查慎行(23首)、厉鹗(26首)、严遂成(25首)、袁枚(27首)、钱载(23首)、王又曾(29首)、蒋世铨(25首)、王文治(26首)、赵翼(26首)、吴锡麒(21首)、吴文溥(24首)、张问陶(25首)、陈文述(20首)、郭麐(28首),尽管选入了严遂成、王文治、黄任、陈文述等在清诗史上成就并不突出的诗人,但清初“江左三大家”的钱谦益、吴伟业,“国朝六家”(施闰章、宋琬、朱彝尊、王士禛、赵执信、查慎行)、“乾隆三大家”(袁枚、赵翼、蒋士铨)皆在其中,基本上完成了对清诗经典序列的建构。

日本明治十一年刻本《清廿四家诗》

《清廿四家诗》重在“廿四家”之“家”,即对清诗名家、大家的确认,而批评性较弱,这是由其选诗方式决定的,二十四位选者有各自的审美趣味和诗学观念,选出的各家诗作也是不同选者观念的呈现,并不统摄在一致的诗学观念与选诗标准之下。且编选过程亦稍显仓促,北川云沼发起此次选政后卧病,病中手抄钱谦益诗若干首后去世,中岛一男承接其事,待书成请序之时,“同盟如樗堂、雪江、藜处、花南亦前后凋谢,所谓廿四人者,既亡其六分之一”。在刊刻时,为从简约,还删去了诸选者的评语,这些都削弱了《清廿四家诗》的批评性。另一方面,“廿四家选廿四家诗”这一选诗方式却在确立经典的层面上加强了其权威性,完成了清诗经典的确立,因此,《清廿四家诗》的核心价值在于通过二十四位明治诗坛主流诗人群体确立清诗名家的序列,对清诗经典进行群体性的、公共性的认定。

王士禛是二十四家之一,《王渔洋诗》由长三洲编选。长三洲(1833—1895),名炗,字世章,又字秋史,三洲其号,幼有神童之目,十五岁入广濑淡窗门下,被广濑淡窗称誉为门下第一才子,诗歌淡雅冲穆,得淡窗衣钵,是明治时期著名的汉诗人,有《三洲居士集》。长三洲的诗学观念既受江户末宋诗风的影响,重视性情,多和陆游、苏轼之作,又追求唐诗的天然神韵,其《书藤井蓝田诗卷后》云:

豪迈成村汉,委婉作妇人。诗词元一理,性情不二门。近时二家出,其诗如可喜。意胜与辞胜,终使真情死……诗道元平正,何用蹊径走。须使此辈读,陶王孟韦柳。君诗何清穆,天然多逸姿。不懈进于古,莫被二家疵。温柔敦厚旨,晓风残月辞。临风一讽咏,门外人不知。

可见,“陶王孟韦柳”的清穆、天然是长三洲的审美趣味所在,与王士禛神韵诗意趣相近。因此,其《王渔洋诗》集中突出王士禛的唐诗神韵,选入的25首诗以古澹自然、余味深长的神韵诗为主,如《再过露筋祠》《樊圻画》《冶春绝句》《雨中渡故关》《灞桥寄内》《蟂矶灵泽夫人祠》《真州绝句》《秦淮杂诗》《晓雨后登燕子矶绝顶作》《毗陵归舟》等,都是代表神韵诗风格的作品,占所选诗歌总数的一半以上。其余如《丹徒行吊宋武帝》《定军山诸葛公墓下作》《秦镜词为袁松篱作》《晚登夔府东城楼望八阵图》等,气势奔放,雄浑豪迈,呈现王士禛中年学宋时期的风格。这些篇目在江户时期的总集中也有较高的入选率,基本代表了王士禛诗歌主体特征,具有典型性。

四、结语

日本江户、明治时期的王士禛接受以王士禛别集与清诗总集的传入为基础,以日本选本为媒介。和刻选本始终伴随着王士禛的接受,既回应时代风气,又促进了王士禛及其诗歌在日本诗坛的经典化。这一进程与江户后期诗坛的唐宋诗之争相联系,在宋诗风盛行的背景下,王士禛一方面被认为是学唐的典范,另一方面被宋诗派视为格调说的继承者而受到攻击,出现了两极化的评价。韩珏与相马肇的两种王士禛诗专选本恰好代表这两种态度,前者极力推崇王士禛的唐诗审美,后者则以宗宋派的观念重新认定王士禛诗歌精华,形成了王士禛接受中的特有现象。在总集中,江户末以清诗总集为基础编选而成的和刻总集选本延续着清人对王士禛的评价与定位,其中的绝句选本多选入王士禛绝句,反映了江户诗坛对其绝句创作成就的普遍认同。明治初,唐宋诗之争消弭,《清廿四家诗》对清代经典作家序列进行建构与确认,王士禛及其诗歌也获得了主流诗坛的广泛认同,确立了其经典性地位。

本文发表于《文献》2024年第3期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|