内容摘要:对于《皇明文衡》在程敏政生前的成集情况,时人的记载中有着完全相左的结论,并由此指向敏政业已编定而选稿随其身故散失,以及敏政尚未脱稿只是留下《皇明文衡目录》两种可能。传世的《皇明文衡》主要来自程曾根据敏政目录搜采文献编成的稿本,且目录与稿本皆维持着分类而未分卷的样态。虽说稿本取材多方,却未能备收目录所列篇章而留有不少缺文。正德五年张鹏刻本是《皇明文衡》的初次刊刻,其基于稿本内容而将之“分为九十八卷”,并采用先刻稿本既有篇章而搁置缺文与随采随补相结合的方式,又将开刻后所得缺文汇刻为两卷“补缺”附于书后,遂形成传世的百卷本《皇明文衡》;但也由此淹没了敏政的编纂意图,进而奠定了后世诸多版本的基本面貌。

关键词:程敏政 《皇明文衡》 明文总集 编刻

引 言

程敏政《皇明文衡》是明代最重要的明文总集之一,“所录皆洪武以后、成化以前之文”,清代四库馆臣论曰:“敏政本淹通赅博,以文章名一时,故鉴别持择较明代他家选本终为有法。又其时在北地、信阳之前,文格未变,虽尚沿质实之风,而亦无七子末流摹拟诘屈之伪体。稽明初之文者,固当以是编为渊海矣。”

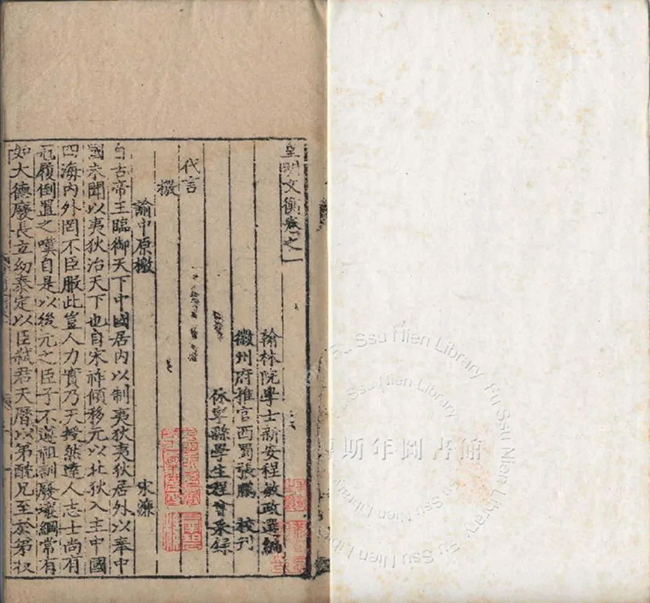

《皇明文衡》一百卷,末二卷为“补缺”,自明代以来便屡经刻抄印刷。其中,初次刊刻成书的是正德五年(1510)张鹏刻本(以下简称“张本”)。此本每半叶十二行,行二十三字,白口,四周单边,双黑鱼尾。版心镌“皇明文衡卷x”。卷前有程敏政《皇明文衡序》与《皇明文衡目录》(仅至卷九十八),目录后有正德五年程曾跋及“尚义助刻姓氏”,卷后有正德五年张鹏《皇明文衡后序》。首卷卷端题“皇明文衡卷之一”,“翰林院学士新安程敏政选编;徽州府推官西蜀张鹏校刊;休宁县学生程曾采录”。明代的《古今书刻》《晁氏宝文堂书目》与清代的《天一阁书目》等皆有著录,今南开大学、吉林大学、台湾傅斯年图书馆及日本静嘉堂文库等处有藏本。

程敏政《皇明文衡》,台湾傅斯年图书馆藏明正德五年张鹏刻本

根据明清以来书目的著录情况,《皇明文衡》常被署为“程敏政著”“程敏政选编”等,似乎全集的编选与结集工作,皆由敏政一人独力完成。然而,考察传世的《皇明文衡》及相关文献则会发现,全集的编选与结集过程甚为曲折。不仅历时颇久,更是经过敏政与其族侄程曾两代人的接力,方才形成传世的《皇明文衡》文本。而综观《皇明文衡》的编选、结集与初刻过程也可知,正是在诸位编刻参与者的手中屡经形塑,此书方才最终呈现为确定的全集面貌,并延续至后来的诸多版本当中。

一、关于《皇明文衡》在程敏政生前成集情况的两种记载

程敏政卒于弘治十二年(1499),而《皇明文衡》初刻于正德五年(1510),其间存在十余年的时间差。故在考察其编选、结集情况的过程中,首先需要面对的问题便是:《皇明文衡》在敏政生前的成集情况如何?

在涉及上述问题的文献当中,编者自述无疑是最为重要的材料。但在程敏政文集中,讨论《皇明文衡》的文字并不多,较早的应是《与何宪使廷秀书》:

仆自去岁抱疾,虽愈而间作,平昔著述之志已灰,但规为侍亲之举……病后无以遣日,尝著史论数篇,又编《苏氏梼杌》《皇明文衡》《宋遗民录》三书,有便容寄上,以求是正。仆徽人也,而寓于瀛,两邦之先哲遗文多至散失,故尝搜辑为《新安文献录》《瀛贤奏对录》两本,亦俟脱稿别呈也。

何乔新,字廷秀,广昌人,景泰五年(1454)进士。成化四年(1468)任福建按察司副使,九年初升河南按察使,官至刑部尚书,卒于弘治十五年。“宪使”为按察使的别称,可知敏政此次去信在成化九年以后,并明确提到《皇明文衡》筹集的编纂情况。书末未署年月,学者考其撰于成化十一年夏。而且,对比书中“有便容寄上,以求是正”与“俟脱稿别呈”的表述差异,似乎《皇明文衡》在此时业已脱稿成书,可以随时寄送对方阅览。

在书信之外,编者自序是更值得注意的材料。程敏政《皇明文衡序》曰:

汉唐宋之文皆有编纂,精粗相杂。我朝汛扫积弊,文轨大同,作者继继有人,而散出不纪,无以成一代之言。走因取诸大家之梓行者,仍加博采,得若干卷……以类相次,郁乎粲然,可以备史氏之收录,清庙之咏歌,著述者之考证。缮写成帙,以俟后人。

这里表明自己有效法前人编选本朝文章的志向,并大量搜罗明初诸家已刊文集与未刊文稿,其中的“以类相次”及“缮写成帙”诸语,也近乎宣告全集已完成编选。撰序时间亦无明确交代,仅在收入《皇明文衡》卷前时署有撰者结衔“赐进士及第嘉议大夫太常寺卿兼翰林院侍讲学士兼修国史玉牒经筵官新安程敏政序”。考察敏政经历可知,其升任太常寺卿兼翰林院侍讲学士在弘治七年八月。八年,母林氏卒;九年正月,程敏政理葬事于休宁。十一年三月,进礼部右侍郎。则知这篇自序的撰成时间,当在弘治七年八月至十一年三月之间。

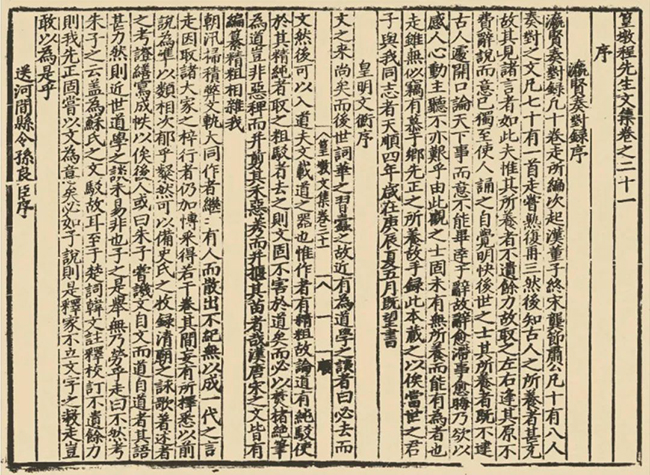

程敏政《篁墩程先生文集》,南京图书馆藏明正德二年何歆刻本

可以看到,在程敏政的自述当中,已有显示《皇明文衡》脱稿成集的信息,但所言仍稍显模糊。而且,若是根据《与何宪使廷秀书》与《皇明文衡序》来推定其结集时间,则两文的撰成时间又相距甚久。

此外,在时人仇潼与李东阳的文章中,亦有两处相关的记载。

程敏政殁后,其子程壎与从子程垲、族侄程曾类编其文稿共百余卷。弘治十六年,敏政门生张九逵出任休宁知县,以全集“尽刻卒难为工”,又恐不刻而“散逸”,遂由程曾“摘其粹”,门人戴铣“重加诠次”,在正德元年刻成《篁墩程先生文粹》二十五卷。卷前附有仇潼《篁墩程学士传》,传中罗列敏政著述曰:“所著有《篁墩稿》《篁墩续稿》《三稿》《新稿》共百二十卷,《行素稿》一卷。编类《皇明文衡》一百卷、《苏氏梼杌》若干卷、《道一编》六卷、《瀛贤奏对录》若干卷、《新安文献志》一百卷、《宋逸民录》十五卷。修定《程氏统宗谱》四十卷、《陪郭支谱》三卷、《程氏贻范集》四十卷。附注《真文忠公心经》三卷,《大学》有重定本。”仇潼字东之,淄川人。成化十年,定西侯蒋琬荐为淄川县教谕,升代府教授,以疾致仕。《篁墩程先生文粹》刻于正德元年,则《篁墩程学士传》的成文时间应不晚于此年。传中对于同为敏政“编类”的《苏氏梼杌》《瀛贤奏对录》等仅著录为“若干卷”,但却明确指出“《皇明文衡》一百卷”。即根据仇氏当时获取的信息来看,《皇明文衡》在敏政生前已然编定成集,且全集规模达到一百卷。

随后,徽州知府何歆根据程壎与程曾提供的文集全稿,委托程敏政门人王宠、汪玄锡及程曾等详加校对,在正德二年刊刻为《篁墩程先生文集》九十三卷(附“拾遗”)。李东阳应程壎之请撰成《篁墩文集序》,其文略曰:“先生所辑有《道一编》《心经附注》《咏史诗》《程氏宗谱》《贻范集》《篁墩录》《新安文献志》《休宁县志》共百余卷,别行于世。《皇明文衡》《瀛贤奏对录》《宋逸民录》又百余卷,藏于家,不在集中。”这里言之凿凿地指出,敏政所编《皇明文衡》等三集共百余卷,藏于家而未行于世,也从侧面印证了《皇明文衡》在其生前业已脱稿成集之事。而且,在明确敏政所编《瀛贤奏对录》与《宋逸民录》(《宋遗民录》)的内容规模分别为十卷与十五卷的情况下,还可以推测李氏所知《皇明文衡》卷数当在一百卷左右,只不过无法完全确指。

以上两人,李东阳与程敏政均在京为官,他们的关系是同僚兼好友,而仇潼亦与敏政私交甚笃。还值得注意的是,无论是对《皇明文衡》在敏政生前的成集情况,抑或是全集内容规模的交代来看,仇、李二人提供的信息都存在着一定程度的照应性。

然而,也有主张《皇明文衡》在程敏政生前尚未脱稿成集的文献证据,分别来自戴铣、程曾及张鹏所撰跋文。

其一是张九逵刻本《篁墩程先生文粹》所附弘治十八年戴铣跋文。跋中梳理程敏政著述曰:“其所编著有《新安文献志》《程氏统宗谱》《贻范集》《道一编》《心经附注》《宋纪受终考》诸书,皆已梓行,《皇明文衡》尚未脱稿,《瀛贤奏对录》《苏氏梼杌》诸书藏于家。”戴铣字宝之,婺源人,弘治九年进士,改庶吉士,授兵科给事中。正德元年,因疏言宦官之害遭廷杖,创重而卒。世宗立,追赠光禄寺少卿。戴氏为敏政门人,在编刻《篁墩程先生文粹》的过程中,主要负责目录确定与内容编次工作。而跋语在罗列《新安文献志》《程氏统宗谱》及《瀛贤奏对录》《苏氏梼杌》等“已梓行”或“藏于家”的著述之外,明确指出《皇明文衡》在敏政生前“尚未脱稿”的情况。

其二是张本所附程曾与张鹏跋文。首先是卷前的程曾跋,其文谓:“右《皇明文衡目录》二卷,乃先师族叔学士篁墩先生之所选定,而曾采录以类次之者也。弘治己未,先生卒于京邸,其孤锦衣千兵壎扶榇南还,暇日相与检阅弊稿,是卷在焉。曾手录出,妄欲以卒先生之业,但所居休宁山中非通衢,于诸家之集未易卒致,而先生遗书尚留京邸,无从检录。自辛酉抵丁卯,凡三入试金陵,其于国初以来诸家之集,博询有所见,辄赎以归,虽重费弗少惜。因目录之所定,采诸集之所载,日积月累,各以类次,汇成十有六册。”程曾字师鲁,号确斋,休宁县学生,程敏政族侄,尝从其问学。后七举不第,遂无进取意,杜门编校朱升《五经四书旁训》与敏政《宋遗民录》等,著有《确斋稿》。这里自述与程壎在敏政遗稿中发现其手定《皇明文衡目录》,以及自己根据目录多方搜罗明初诸家文集,纂辑为《皇明文衡》稿本的大致经过。其次是卷后的张鹏《皇明文衡后序》,其文略曰:“(程敏政)尝自洪武以来,旁搜遐索垂三十年,得一百五十六家,择其文词之精者,分类录之,得九百七十二篇……学士没,诸集散失,庠生程曾于败箧中得学士手书目录,不忍遂泯学士初志,遍访海内蓄书之家,亦几十余年始克成编。”张鹏字起溟,号寄庵,洪雅人,弘治十八年进士。正德三年授徽州府推官,官终漳州知府。嘉靖三年(1524),以劳卒于官。著有《北还集》《西巡稿》《纪行杂稿》等。这里的“诸集”即是程曾跋中的“(国初以来)诸家之集”,指向《皇明文衡》定目与结集的基础文献。根据张氏的描述,敏政为编选明文积累文献近三十年,但所得材料在其身后“散失”,仅留下一份选文目录。而张本的内容,则是来自程曾历时十余年编成的。

如前所述,戴铣与程曾均为程敏政门人(后者还是敏政族侄),且都在其身后参与过遗稿整理事务,而张鹏则是与程曾直接对接的张本刊刻事务主持者(说详第三节)。可以看到,这些跋文皆未提及敏政生前编定《皇明文衡》之事,而只是交代其基于多年积累的文献确定了《皇明文衡目录》,以及程曾根据目录搜采文献纂辑稿本之事。还值得注意的是,不仅戴铣明确宣称“《皇明文衡》尚未脱稿”,根据程曾、张鹏跋中“妄欲以卒先生之业”及“不忍遂泯学士初志”等表述来看,直到敏政逝世为止,编定全集仍是一项有待卒业的“初志”。因此,在张本卷端题署的编刻者信息中,除了“翰林院学士新安程敏政选编”与“徽州府推官西蜀张鹏校刊”之外,还有“休宁县学生程曾采录”一行,用以显示程曾在全集成书过程中的关键性贡献。嘉靖间人王文禄《文脉》曰:“《皇明文衡》,程篁墩作序与目录,未成,逝矣。后人按目录成之,亦多缺文。”应当也是依据这些信息作出的判断。

以上便是有关《皇明文衡》在程敏政生前成集情况的两种记载,可以看到,其中明显存在截然相反的结论。前者指出,《皇明文衡》在敏政生前业已脱稿成集,但藏于家而未行于世,并明确称全集规模达到百卷;后者则主张,敏政生前致力于搜罗明初诸家文集,但尚未编定《皇明文衡》而仅留下一份《皇明文衡目录》。如前所述,持论双方皆为敏政的好友或门人,考虑到他们的私人关系及信息渠道的可靠程度,我们对于这些意见都不能等闲视之。而且,基于传世的《皇明文衡》文本并非出自敏政之手的事实,上述相互矛盾的记载便指向两种可能:一是敏政业已编定《皇明文衡》,但因选稿尚未刊行而随其身故散失;二是敏政只是完成基本文献搜罗,并据之确定《皇明文衡目录》而未及结集,且所得文献亦在其身后散失。至于造成双方结论相左的原因,应当来自敏政周边不同人群所掌握的关于《皇明文衡》成书情况的认知的差异。而这样的认知差异,或许与时间、地域等因素所造成的信息差存在着关联。

当然,无论是业已编定《皇明文衡》而未及刊行,选稿随其身故散失,抑或是尚未完成结集,仅留下《皇明文衡目录》,应该都与程敏政生命末期的经历密切相关。即根据敏政留有目录的事实及其自序的撰成时间推定,至迟到弘治十一年三月,全集选文内容已大致确定,而其多年搜罗所得明初文献,也早已为结集与刊刻工作做好了准备。但在此后不久,一系列猝不及防的事件打断了上述进程。十二年二月六日,程敏政受命与李东阳主考会试。二月二十七日,给事中华昶弹劾其鬻题,随后又遭遇下狱(四月二十二日)及被迫致仕(六月一日)的打击,遂在六月四日发痈而卒。可以看到,自十二年年初起,敏政不到四个月间连遭重大打击,最终含恨猝逝,这应当是其生前未能完成《皇明文衡》编定或刊刻工作的最重要原因。

此外,还有个问题尚待辨析,即何以《与何宪使廷秀书》与《皇明文衡序》成文时间相距甚久?张鹏声称程敏政为编选《皇明文衡》“旁搜遐索垂三十年”,理应有着较为可靠的信息来源。若是以此为认识基础,而将敏政卒世时间作为大致的下限,则《皇明文衡》的编选工作应当始于成化五年左右。换言之,在撰成《与何宪使廷秀书》的成化十一年夏,敏政着手《皇明文衡》的编选事务才数年,而当时的他或许高估了自己的工作效率,抑或是此前预设的选文规模较存世目录所收者为小。只有如此,方能较为合理地回应这一问题。

二、分类而未分卷:程敏政《皇明文衡目录》与程曾稿本的基础面貌

上节大略论证了《皇明文衡》在程敏政生前成集情况存在两种记载,鉴于持论双方与敏政的私人关系及其信息渠道的可靠程度,目前难以用任意一方完全否定对方。尽管如此,摆在我们面前的事实依旧是,传世的《皇明文衡》文本并非出自敏政之手,而是程曾根据其遗留的《皇明文衡目录》,历时多年、奔走多方搜罗文献纂辑而成。即如王文禄所言,程敏政对于传世的《皇明文衡》的贡献主要在于“作序与目录”。

那么,在传世《皇明文衡》面貌的生成过程中,来源于程敏政生前编纂意图的设定信息有哪些?需要说明的是,对于《皇明文衡》这样规模的明文总集的具体面貌,自是难以简单交代清楚,因此,这里主要讨论的问题是敏政有关《皇明文衡》基础面貌的设定,包括全集卷数与编次体例两个方面。

这个问题看似简单,随手翻阅存世的任意一部《皇明文衡》,都可以获得非常直观的感受。而且,明清以来书目对此也多有著录。关于全集卷数问题,前文已有交代,不再赘述。至于编次体例,《四库全书总目》称其“为类凡三十有八”,并大致列出所选文类,《善本书室藏书志》则延续这一说法。简言之,《皇明文衡》采用的是“分类编次”体例,而全集卷数则有“九十八卷”与“一百卷”两种说法。即不计末二卷“补缺”则为九十八卷,若将之计算在内则达到一百卷。这些著录都是就传世《皇明文衡》版本的面貌言之,故与我们翻阅全集时的感受相符。那么,它们能否完全体现程敏政生前的编纂意图呢?

如前所述,程敏政对于传世本《皇明文衡》的主要贡献在于“作序与目录”,而集中选文主要来自程曾根据敏政目录搜采文献编成的《皇明文衡》稿本。再结合张本为《皇明文衡》初刻本的事实,则在敏政的编纂意图与存世版本的面貌之间,至少还隔着以程曾稿本为界的目录—稿本转换和以张本为界的稿本—刻本转换两个环节。因此,想要探究敏政生前的编纂意图,仅依据传世《皇明文衡》版本的面貌,抑或明清以来书目的相关著录,显然是不够的。尽管如此,这里还是提示了一条略具替代性的思考路径。即相关的探讨可以转移至对程敏政的《皇明文衡序》与《皇明文衡目录》的内容,以及基于后者结集成书的程曾稿本基础面貌的考察。

根据程敏政《皇明文衡序》的描述,在全集编次方面,《皇明文衡》采用的是“以类相次”体例,而与传世版本的面貌及《四库全书总目》的记载一致,只是尚未提到具体文类及其数量。但在全集卷数方面,对比仇潼《篁墩程学士传》所言“一百卷”,以及明清以来书目中“九十八卷”或“一百卷”的著录,序中只是称“若干卷”而未见更为明确的揭示。

至于程敏政《皇明文衡目录》与程曾稿本,两者原貌已然不可见,但在程曾跋文中还存有一些可靠的线索。前文提到,跋文交代了程曾根据敏政目录搜采文献纂辑《皇明文衡》稿本的大致经过。而仔细考察则会发现,文中还记录着三个重要信息:首先是稿本的文献来源,由于敏政遗书“尚留京邸,无从检录”,而程曾居住的休宁又非通衢之地,难以便捷获得纂辑稿本所需明初诸家文集,故整个文献搜采工作主要是他在弘治十四年(辛酉)至正德二年(丁卯)三赴南京应试期间完成。其次是目录所选篇目与稿本所载篇章的编次情况,跋文称是“因目录之所定,采诸集之所载……各以类次”,与《皇明文衡序》所言“以类相次”一致。最后是《皇明文衡》的选文规模,跋文也未提及敏政的卷数设定,而只声称自己所纂辑的稿本体量达到“十有六册”。

事实上,真正完成《皇明文衡》选文篇章分卷工作的,乃是主持张本刊刻事务的张鹏。即其在《皇明文衡后序》中明确提到,自己将稿本中的篇章“分为九十八卷,缮书入梓”之事。当然,这项工作也会同步映射到书前所附与稿本内容对应的《皇明文衡目录》选文篇目的卷次安排当中。

概而言之,无论是程敏政生前遗留的《皇明文衡目录》,抑或是经由程曾之手结集的“十有六册”《皇明文衡》稿本,其实皆未完成所载选文篇目(或篇章)的卷次安排,而仅维持着“分类编次”的样态。明清以来书目中“九十八卷”“一百卷”等著录所指向的传世版本《皇明文衡》的选文分卷情况,实则源自主持张本刊刻事务的张鹏的设定(两卷“补缺”的生成问题,说详第三节),而非敏政生前编纂意图的体现。此外,还需要指出的是,尽管源自张鹏的卷数安排(即“九十八卷”或“一百卷”的分卷样态)与仇潼、李东阳对于程敏政所编《皇明文衡》卷数的描述存在着一致或相近之处,但根据已知文献来看,尚未发现两者之间的确切关联,留待以后查考。

三、张本的刊刻及其对《皇明文衡》面貌的重塑

在存世诸本中,张本是令《皇明文衡》实现从稿本到刻本形态转换的初刻本。那么,上述版本形态转换过程如何完成?而作为这一版本形态转换的产物,张本的成集样态与程敏政《皇明文衡序》《皇明文衡目录》及程曾稿本所体现出的敏政对于《皇明文衡》面貌的设定之间,又存在着何种关系?

关于张本刊刻工作的发起情况,程曾在跋文中有过说明:

西蜀张公以名进士推刑新安,已二载于兹矣,仕优而学,褎然高出一时。今年夏,闻曾有是集,亟欲一见。披阅之余,以为圣朝文运之所启,治教之所关,首捐俸倡刻之。

正德五年夏,时任南直隶徽州府推官的张鹏得知,程曾正在根据程敏政遗留的《皇明文衡目录》搜采文献纂辑《皇明文衡》稿本,于是专门前来索阅,并在阅览之后大为赞赏而“捐俸倡刻”。至于刊刻时间,结合张鹏所言“六阅月,梓人讫工”,以及两跋题署的“正德五年岁次庚午十二月中浣”与“正德五年岁次庚午季冬望日”来看,大约完成于正德五年六月中旬至十二月中旬,前后共计六个月。

虽说张鹏是“捐俸倡刻”者,但却并非唯一出资人。两篇跋文还记载了张本的刊刻费用及资金来源。程曾指出:“兹所刻工役颇巨,董其事而以赀助者,歙义民詹以祺等,虽出于一时子来之诚,而张公以义感人之素,亦可见矣!”张鹏也说:“民之尚义者闻而乐助之,余则予以次规措,总为费计钱二十万有奇……乐助如詹以祺辈共廿一人,附书于目录之后以示劝,亦以见是编之梓行,非予一人所能成也。”可见整个刊刻工作总计费钱二十万有余,而在主事者张鹏之外,还有来自卷前“尚义助刻姓氏”所载詹以祺等二十一位歙县、休宁“义民”的赞助。

上节言及,在程曾纂辑“十有六册”《皇明文衡》稿本的过程中,由于程敏政遗书“尚留京邸,无从检录”,故利用到的明初诸家文集,都是其十余年间在南京、休宁等地广泛搜罗所得。但到了临近刊刻之际,稿本的文献又增添了新的来源:“时又得锦衣弟以所留在京诸集还休宁,乃得参互相证,少免脱略。”即在这时,程壎将敏政遗留在京的诸家文集带回休宁,成为程曾校补稿本既有选文篇章的参考资料。然而,由于程壎带回的诸家文集乃是遭遇“散失”之后的遗存,也未能反映敏政生前所得编集文献的全貌。

尽管程曾在结集过程中取材多方,却未能将程敏政《皇明文衡目录》所列选文搜罗全备,使得《皇明文衡》稿本中仍旧存在不少篇章有目无文的情况。因此,在张本正式刊刻之前,便只能针对稿本既有选文篇章及目录做些较为权宜的处理。程曾在跋文中写道:

公理刑余暇,手自校其鲁鱼亥豕之谬,于目录中未有文者,朱注“缺”字于下以别之。

这项工作主要完成于张鹏之手,包括两方面内容:一是稿本所载选文的文字校勘,即所谓“校其鲁鱼亥豕之谬”;二是在目录中有目无文的篇题下,用朱笔注个“缺”字,作为一种区别性标识。而根据张本的面貌可知,这些“缺”字标识,最终以黑质白文或白质黑文的形式,体现在卷前的《皇明文衡目录》当中。此外,《皇明文衡后序》也有:“适予承乏来推刑新安,乃于政暇略加校正,分为九十八卷,缮书入梓。”可见前述张鹏将稿本内容分卷之事,也是在此期间发生。

随着张本刊刻事务的开启与推进,并不意味着《皇明文衡》稿本的文献采录工作已经宣告结束。程曾在跋中继续写道:“其目录缺文,随有所得辄刻附于后,不复类入以乱其成卷先后之序云。”指出张本的刊刻程序包括两个步骤,即率先刊刻稿本既得篇章而暂时搁置缺文,进而利用随采随补的方式,继续对稿本的缺文进行补采与补刻,但开刻以后所得缺文不再补入原属卷次当中,而是以别卷汇刻的形式附在书后。张鹏也称:“间有目录无文字者缺之,以俟续访,别为一卷。”考察张本的内容可知,这项补采补刻工作即体现为卷九十八以后的“补缺”,只不过这部分内容的规模最终达到两卷(即卷九十九与卷一百),而非如张氏所言仅有“一卷”。

以上所述,便是《皇明文衡》完成从稿本到刻本形态转换的大致经过。而伴随这一版本形态转换过程所发生的则是,以张本的成集样态为最终产物的,对于程敏政遗留的《皇明文衡》面貌设定的改造。

可以看到,改造行为在张本正式刊刻之前便已发端。即针对程敏政《皇明文衡目录》与程曾稿本中选文篇目(或篇章)分类而未分卷的样态,张鹏将之“分为九十八卷”,已然完成了对敏政遗留的《皇明文衡》面貌设定的初步改造。当然,更大的改造行为还发生在张本的刊刻过程当中,并主要表现为两方面内容。

首先,由于《皇明文衡》稿本中不少篇章有目无文,使得程曾的结集工作存在着未能全面反映程敏政选文意图的缺憾;而在张本前九十八卷刊刻时,又主要利用稿本既得篇章而搁置缺文,遂在稿本—刻本形态转换过程中,将这一“缺憾”彻底固定。根据笔者的统计,在张本卷前的《皇明文衡目录》中,共有90个篇题下标示“缺”字,详列如下:

卷三:刘崧《题抱琴听泉图》;

卷四:岳正《代祀济渎乐章》,袁恺《负米操》;

卷五:董伦《谢恩表》,胡俨《笺■》,李时勉《谢幸太学表》,刘定之《进实录表》;

卷六:周钦《论红牌事例疏》,吕震《请回銮南京疏》;

卷七:刘球《建言》,钟同《直言安国事》,王直《止亲征疏》,于谦《参不当与虏讲和奏》;

卷八:廖庄《应诏求言》,李贤《论辅养君德》,姚夔《国本疏》,彭时《陵庙疏》;

卷十四:曹端《辩戾》;

卷十九:顾陆《皇明混一天下颂》;

卷二一:薛瑄《曹月川先生赞》,刘定之《程襄毅公像赞》;

卷二三:陈循《应天府乡试策问》;

卷三十:杜敩《五龙庙感应记》,赵汸《鸣鹤轩记》,杨遵《和州城壕记》;

卷三一:汪仲鲁《益阳重修州治记》;

卷三二:方希古《盘谷记》;

卷三三:解缙《仁山书院记》;

卷三四:杨士奇《虎丘云岩寺重修记》;

卷三六:陈循《寻醉翁亭记》;

卷三七:吕原《杨州门新造石牌记》,彭时《重修安定书院记》,彭时《古廉先生祠记》,彭时《天全堂记》,柯潜《李忠定公祠记》;

卷三九:张美和《诗演义序》,唐仲《送万元信之江淮序》,唐仲《送程佥宪序》,许存仁《葬书后序》;

卷四十:叶仪《统系昭穆图序》,黄伯生《送朱长史致政序》;

卷四一:吴沉《洪武正韵序》,刘三吾《送汪翁仲鲁得请还乡序》;

卷四二:解缙《顾太常经进诗序》;

卷四三:徐善述《赠徐伯常序》,王直《赠邵都宪序》,王直《墨竹卷引》;徐旭《送丁太仆复任序》;

卷四四:徐有贞《送杨尚书序》,彭时《赠御史曾君赴南台序》;

卷四六:赵汸《跋欧阳公墨迹》,吴德基《题硕画后》;

卷四九:周洪谟《初献六羽》,周洪谟《昭穆》;

卷五一:王袆《纬书考》;

卷五六:刘定之《杂志十一条·李虚中》;

卷五九:张辰《王先生传》;

卷六十:乌思道《丁孝子传》,林右《袁进士传》,陈谷《闲闲先生传》,王逊《东皋先生传》;

卷六一:彭时《高先生传》,彭时《吕文懿公传》;

卷六八:《御制姚国姚恭靖公神道碑》;

卷六九:陶安《虢国俞公神道碑》,宋濂《徐王碑》;

卷七一:陶凯《梁国赵武桓公神道碑》;

卷七八:陈循《尚书周文襄公神道碑》,陈循《昌平侯杨武襄公神道碑》,曹鼐《太师杨文定公神道碑》,姚夔《定兴张武烈王神道碑》,吕原《刘文介公神道碑》,彭时《太师李文达公神道碑》;

卷七九:彭时《广宁侯刘忠僖公神道碑》;

卷八十:詹同《同知枢密院事缪公墓碑》,苏伯衡《江西右参政刘公墓碑》,刘三吾《郢国冯公先茔碑》;

卷八二:彭时《邢逊之墓碣》;

卷八五:姚广孝《袁柳庄墓志》;

卷八八:赵友同《戴九灵墓志》;

卷八九:高穀《金荣襄公墓志》,章纶《御史钟公墓志》;

卷九十:吕原《国子祭酒陈公墓志》,商辂《廖恭敏公墓志》,彭时《学士薛公墓志》,彭时《尚书耿公墓志》;

卷九四:王骥《户科龚给事墓表》;

卷九五:马治《周履道哀辞》;

卷九七:许彬《哭亡子超文》,彭时《祭长女文》;

根据张鹏《皇明文衡后序》的描述,敏政目录所选共计作者“一百五十六家”,文章“九百七十二篇”。然而,前述缺文总量达到90篇,已接近全集应载篇章数量的十分之一。显然,张本搁置缺文或固定“缺憾”的操作,对于敏政的选文意图及其遗留的《皇明文衡》面貌设定,是一个幅度相当大的形态改造。

其次,除了率先刊刻程曾稿本既有选文篇章而搁置缺文的做法之外,在张本的刊刻过程中,对于开刻以后所得稿本缺文的处理,采取的是别卷汇刻而非补入原属卷次的方式,又进一步加剧了前述形态改造所带来的程敏政对该集的面貌设定与张本成集样态之间的割裂。将张本两卷“补缺”中的选文篇章列为表1如下:

表1显示,张本的两卷“补缺”总共载录文章14篇,是分别属于前九十八卷中的12个卷次的缺文。但与前文所言缺文规模(90篇)相比,这里的补采补刻数量明显远远不及。

以上便是张本正式刊刻前后所呈现出的,对于程敏政遗留的《皇明文衡》面貌设定的改造情况,从某种程度上看,这些改造行为可谓是重塑了《皇明文衡》的面貌。此外,假使仇潼对于程敏政生前编定的《皇明文衡》卷数为“一百卷”的记载属实,那么张鹏将程曾稿本内容“分为九十八卷”并增以两卷“补缺”,由此形成传世的百卷本《皇明文衡》面貌的做法,无疑是对敏政原有设定的又一种改造。

程曾跋文称:“后之君子,倘补其缺,收其遗,续其所未登,使是集为一代大备之典,则我朝文治之盛,岂不于斯益有考见也哉!”可见他依旧期待张本的众多缺文能够在未来获得补足,使之成为一部全面反映程敏政《皇明文衡目录》选文面貌的明文总集完本,这从张本目录只刻前九十八卷而不及末二卷“补缺”的做法,或许也可以推见。遗憾的是,自从张本刊成行世之后,再无针对集中缺文的收遗补缺之举,其中的改造结果遂淹没了程敏政自身的编纂意图,进而奠定了后世诸多《皇明文衡》版本的基本面貌。

值得一提的是,程曾的编集志向也不局限于机械性的按目采编工作,事实上,他还有延伸、补益程敏政既有设想的打算。其跋文曰:“姓氏出处大略增置卷末,未知其果能遂否也。”即计划在《皇明文衡》稿本的编刻工作之余,继续为集中选文作者一一撰作简传,并将之汇总起来置于卷末,作为后来阅览者知人论世的参考。然而,根据张本的成集情况来看,程曾的这一计划最终未能实现。

四、结语与余论

本文立足于《皇明文衡》的编选、结集与初刻情况的考察,重在揭示目录—稿本—刻本形态转换过程中全集的面貌形塑问题。可以看到,在程敏政的自述之外,诸位友人、门人对于《皇明文衡》在其生前成集与否的问题有着结论完全相左的记载,并指向两种可能。刊于正德五年的张本是《皇明文衡》的初刻本,集中内容主要来自程曾根据敏政《皇明文衡目录》采录文献编成的稿本,这些文献既有程曾在十余年间多方搜罗所得,也有敏政遗留京中而由其子程壎带回休宁的部分编集材料。其中,前者构成稿本主体内容,后者则在临近刊刻时作为程曾校补稿本内容之参考。而且,无论是敏政目录中的篇目,还是程曾稿本所载篇章,皆维持着分类而未分卷的样态,直到张本开刻之前,方由主事者张鹏“分为九十八卷”。此外,尽管程曾结集时取材多方,但其稿本仍旧未能将敏政目录所列篇章搜罗全备而留有不少缺文。在刊刻过程中,又采用率先刊刻稿本既得篇章而搁置缺文与随采随补相结合的方式,并将开刻后所得缺文汇刻为两卷“补缺”附于书后,遂形成传世的百卷本《皇明文衡》面貌。

明人黄佐论永乐以降台阁文章传统曰:“永乐中,杨士奇独宗欧阳修,而气焰或不及,一时翕然从之,至于李东阳、程敏政为盛。”《明史》则评价成化年间翰林文士群体称:“学问该博称敏政,文章古雅称李东阳,性行真纯称陈音,各为一时冠。”由此看来,出自明前期台阁文章名家程敏政之手的明文总集《皇明文衡》,可谓是反映当时台阁文章趣味的绝佳标本。然而,如今想要还原敏政生前设想的《皇明文衡》完本面貌却并非易事。即使不论程曾所期待的收遗补缺工作,至少还存在两个难点。其一,敏政遗留的《皇明文衡目录》所载篇目仅维持着分类而未分卷的样态,即使接受仇东之《篁墩程学士传》中“《皇明文衡》一百卷”的观点,用以推测敏政有关《皇明文衡》卷数的设定,但集中选文篇章的具体卷次安排仍旧未明。全集卷数设定与选文卷次安排,属于文章总集的基础架构,而这一架构的不完整将会是还原工作中遇到的首要问题。其二,《皇明文衡》编选与结集过程中的时间差,以及伴之而来的选文内容的文本变异。其中,张鹏称程敏政的编选工作历时近三十年,而程曾的取材与结集过程长达十余年。根据《皇明文衡序》所述,敏政在搜罗已刊文集之外,还利用了不少未刊文稿,而两者(尤其是后者)在流传过程中可能发生的文本变异,已然可以想见。例如,程曾在跋文中指出,程壎带回的“在京诸集”之于自己所辑稿本的价值,主要在于“参互相证,少免脱略”,可见他与程敏政所得选文篇章之间已然存在不少文本差异,遂有必要利用后者进行内容校证。

尽管如此,《皇明文衡》终究是我们在明初诸家文集之外,观照洪武至成化年间文坛概貌,乃至于永乐以降台阁作家文章趣味的重要标本;即使是经由程曾之手采录、结集并刊刻于正德五年的张本,仍旧是考察明初文章文本在明前期流传样态的重要参照。在张本刊成行世之后,《皇明文衡》又经历多种因素影响下的刻抄过程,并随之产生卢焕刻本、宗文堂刻本及摛藻堂《四库全书荟要》本、文渊阁《四库全书》本等不同版本。而综观诸本的情况可知,在它们的刊刻工作背后,既有引导文风的教化目的,也有商业出版的利益驱动,还有政治禁忌的无形约束。由此带来的《皇明文衡》选文内容的文本变异,以及全集面貌的再塑现象,则是今后的研究中可以继续探讨的话题。

本文发表于《文献》2024年第3期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|