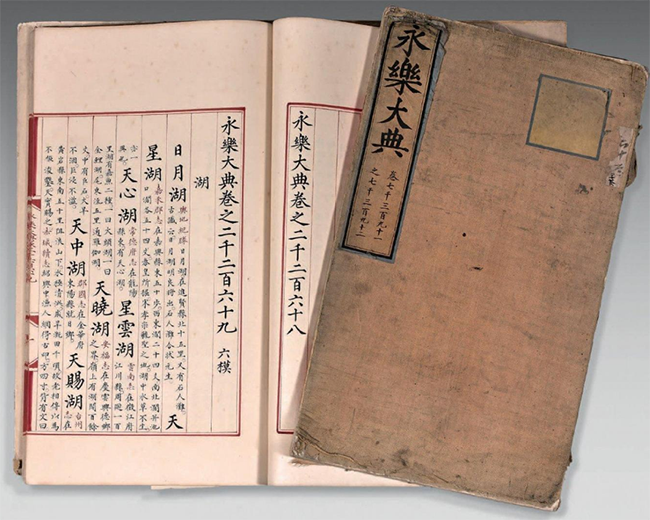

2020年7月7日,两册明代写本《永乐大典》在法国巴黎拍卖,一位华人女性以总价812.8万欧元(当时约合6500万元人民币)的价格购得此书,2022年该书入藏杭州国家版本馆。这并不是古籍拍卖史上最昂贵的拍品。2018年6月,宋刻本《石壁精舍音注唐书详节》以1.1亿元人民币成交;2020年12月,宋刻本《王文公文集》《宋人信札册》拍出2.6亿元人民币的高价。市场上的古籍拍卖价格动辄百万,甚至千万,其中蕴藏的价值可想而知。

古籍是古代的典籍,在当代市场上受到追捧的一般都具有“稀、奇、古、怪”的特点。稀,就是存世没有几部,比如《永乐大典》独有一部,每一零册都是独一无二的;奇,就是有特色,有传奇故事,就像王安石有故事,他的书也有故事;古,就是抄写、刊刻的时间久远,刻本追宋元,抄本追唐宋;怪,就是不怎么常见,内容和形制让人赞叹。

除了市场上流通的藏品之外,我国还有大量古籍藏于各类收藏机构中,由国务院公布的《国家珍贵古籍名录》已经著录的全国485家古籍收藏机构及个人收藏的古籍珍品就有13026部,其中宋元本2403部,明本7487部。数以千万册件计的古籍被珍藏在书库中,需要古籍人去进行专业守护、科学研究和揭示阐发,而古籍版本的研究正是以这些古籍为基础展开的。

就学术而言,对每一部古籍在各个时期、各个地域、各个刊刻机构编刊的情形进行科学的调查和研究,对古籍的编写、刻印、流传、保存的情况予以揭示,对古籍的载体、形制、文本内容予以考察,对古籍的制作工艺、生产要素、保存保护加以研究,对古籍进行调查、收集、归类、整理、校勘,这些构成了古籍版本学的主要内容,其目的就在于更好地传承和弘扬中华优秀传统文化,为文化自信提供丰厚且坚实的精神资源。

一、文化传承的版本学

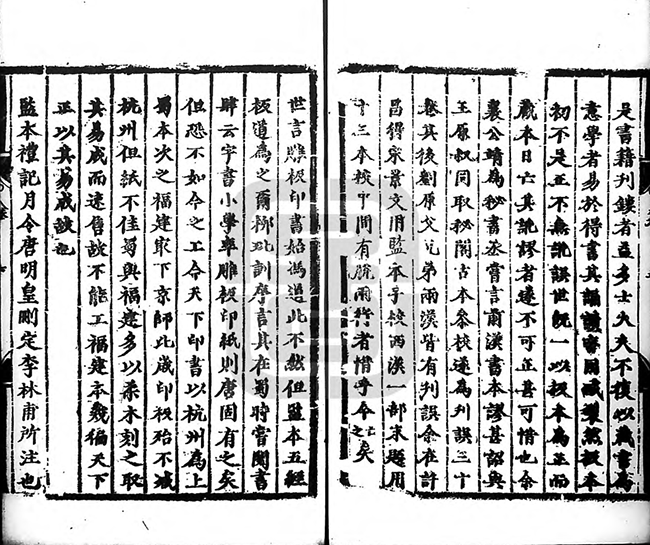

版本,在特定语境中一般指书籍,特别是雕版刷印书籍的不同本子,因此也可以用“板本”一词,如宋代叶梦得《石林燕语》:“世既一以板本为正,而藏本日亡,其讹谬者遂不可正,甚可惜也。”研究藏书书目及古籍刊印源流的学问在近代被称为版本之学。从叶梦得的书中我们还可获知,唐代以来雕版刷印的书籍被称为“版本”或“刻本”,与誊抄、手写的“写本”或“抄本”相对应。

宋代雕版书籍进入黄金时代后,人们对于刻印之书提出了更为严格的要求。这一时期,版本的相关概念也逐渐清晰起来,很多今人使用的词汇都是那个时代的学者们创造出来的。像写本、善本、板本、藏本、古本、监本、蜀本、杭州本、福建本等,在叶梦得的《石林燕语》中都有论及。

石林燕语十卷,(宋)叶梦得撰

明正德元年(1506)杨武刻本

石林燕语十卷,(宋)叶梦得撰,清抄本

版本的出现和发展是文化发展繁荣的结果,书籍作为一种集合和承载信息的物品,从撰述的创作环节到生产的制作环节,从市场的流通环节到递藏的传承环节,具体的人对其所见、所持的书都可能带来直接或者间接的改变,书籍具备人与事、时与势、地与世的历史属性的同时,也就有了我们所见的诸多差异性和多样性,自然产生了版本区分、鉴别和考订的必要。

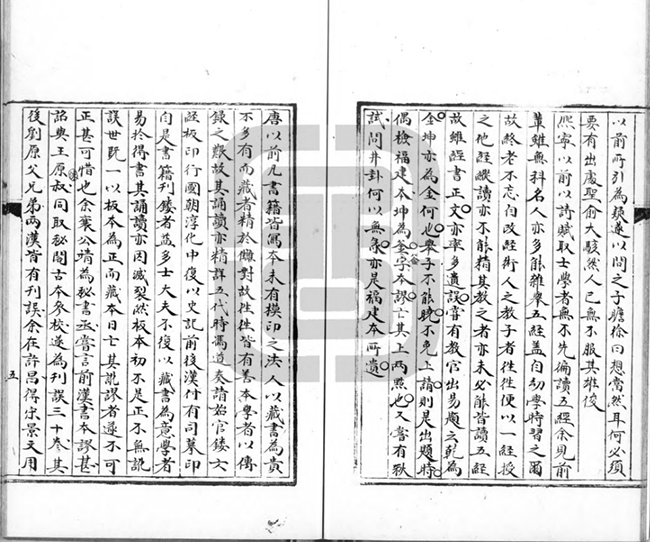

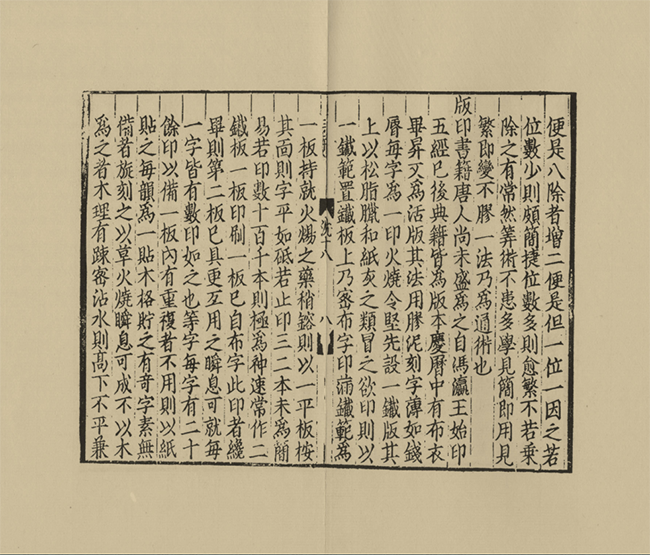

《梦溪笔谈》,中华再造善本

比如北宋沈括在《梦溪笔谈》卷十八第307条中对活字印刷术的记载:“板印书籍,唐人尚未盛为之。自冯瀛王(冯道)始印《五经》,已后典籍,皆为板本。庆历中,有布衣毕昇,又为活板。”这段话看起来平淡无奇,作为我国活字印刷术在宋代已经发明的史料证据毫无问题,但版本目录学家、科技史家胡道静告诉我们,《梦溪笔谈》中有“毕昇”和“毕升”两人:毕升是搞炼金术的锻造工,毕昇是发明活字的印刷工人,如果将两人混为一人,或者以为北宋发明的活字是铅字,就会误把铅活字的历史开端从明代中期(16世纪初)提前到北宋,或者以为是冶金工人发明了胶泥活字(胡道静《梦溪笔谈补正稿》)。由此可见,版本之学对于学术而言并非可有可无。

再如,欧阳修曾参与主持《崇文总目》的编订,为韩愈文集的编定做过具体的贡献,当他在随州李氏那里见到了一种六卷本的《昌黎先生文集》时,立即将这部书与他收集到的其他版本加以补缀勘定,形成了后世流传的韩愈文集的重要版本依据。南宋孝宗时,方崧卿以欧阳修本为基础,参校唐令狐澄本、南唐保大本、秘阁本、相符杭州本、嘉祐蜀本、谢克家本等,撰写了《韩集举正》。朱熹晚年又在方氏本的基础上考众本异同,参考十余种所见传本,考订辨证,撰成了《韩文考异》十卷。

朱子的这部书有宋刻本多种存世,如南京图书馆藏宋刻本《晦庵朱侍讲先生韩文考异》十卷(名录编号01046)、山西省祁县图书馆藏宋绍定二年(1229年)张洽刻本《昌黎先生集考异》十卷(名录编号01045)。元明以来以《朱文公校昌黎先生文集》(含《朱文公校昌黎先生集》《韩文考异》)为名的刻本也有多种留存,像元至元十八年(1281年)日新书堂刻本、元刻本、明初刻本、明洪武十五年(1382年)勤有堂刻本、明正统十三年(1448年)书林王宗玉刻本、明嘉靖十三年(1534年)安正书堂刻本、明刻万历三年(1575年)重修本、明万历间朱崇沐刻本等不同版本都珍藏在各图书馆的善本室,还有数字化版本、影印版本可供大众阅览、研究之用。这些版本的古籍为今人整理朱子文集、韩愈文集提供了丰富的文献资源,也为我们了解唐宋文化提供了可靠的书籍依据。

二、版本学的历史发展

版本的发展推动了相关概念及知识的发展,尽管作为书籍概念的版本在宋代才正式得以确认,但中华大地上很早就有了版本的实践,版本学作为一门学问自书籍世界形成之时就已经被学者们自觉不自觉地使用,实事求是、去伪存真、旁搜冥索、广罗异本、见多识广、钩深致远、追根溯源、探赜索隐的版本校勘之学基本原则更是从写本时代就已经在具体工作中逐步形成了。比如汉代刘向等人主持的大规模国家藏书整理工程,不惜重金,齐备众本,在此基础上校订异同、补订讹脱、评定优劣,对当时所见的诸多文献进行了系统整理,完成了大量历史文献典籍的勘定工作,形成了一部对国家藏书进行整体介绍与揭示的《别录》。之后,其子刘歆又做了分类的编排工作,完成了中国历史上第一部目录学专著《七略》,班固因《七略》撰成《汉书·艺文志》,确立了藏书目录的典范。后世的目录编制,不论是国家藏书,还是私人收藏,皆以此为源头和范例,流略之学成为了版本目录学的早期样式。

在版本学进入现代学术之林以前,书目、目录、艺文志、藏书志、提要、书志等大量著作已经构成了一个独具特色的学术领域,知识阶层中的藏书家、校勘家、书肆从业者、书库管理者、文献整理者、出版者等都从各自不同的角度留下了丰富的版本目录学文献,中国书籍史也随之变得更加精彩纷呈。

其中,宋元版刻留下来的多为精品,每一种每一部都有其独特的价值,数量庞大的明代和清代刻本则是我们开展学术工作的基础,仅《中国古籍总目》著录的明刻本总量就已经超乎想象,其中永乐刻本有100余部,正德刻本有600余部,嘉靖本有3100部,万历刻本多达6000多部。如果我们想要进一步了解宋元及以前的历史文化,就要进行版本的调查、校勘、考察、鉴别等,而这项工作更多的是围绕明清以来刊刻并留存下来的古籍善本展开的。

实际上,书籍世界的景观在明代呈现出了新的历史特征,不论是对当代人著作的刊刻、对前代书籍的覆刻再版,还是对前人著作的整理编定,中国书籍史都进入了另一个黄金时代。从洪武年间开始,明代中央政府就免除了书籍税,对书籍出版予以鼓励,从中央到地方的学校建设完备,为书籍提供了巨大的市场,不仅中央的藏书“秘库书数百万卷,浩无端倪”(《明史·陈济传》),各地书院、藏书楼也富有藏书,读书、藏书之风成为整个时代的基调。随着书籍出版行业达到前所未有的高度,《永乐大典》等鸿篇巨制成为了书籍史上永久的记忆;与此同时,《文渊阁书目》《内阁藏书目录》《国史经籍志》《菉竹堂书目》等公私书目都著录了数量极大的藏书,士人书籍分类、版本著录、提要分析等也逐渐完善。

正因为书业兴盛,藏书、鉴书成为一时风尚,古籍版本作为一门学问才能因时而起,不断成熟。《经义考》《明史·艺文志》等目录学巨著即因明代的书业繁荣得以完成,版本目录的总结性著作——《四库全书总目》和《天禄琳琅书目》——在清乾隆时期出现,以鉴藏善本、考订古籍著称的大家学者及其著述也成为了乾嘉学术的组成部分。

清代的版本目录学名家辈出,从朱彝尊、钱曾、徐乾学、章学诚、何焯,到晚清民国时代的杨守敬、缪荃孙、叶昌炽、叶德辉等,他们以藏书、鉴书、校书、刻书为志业,鉴赏与校雠并重,著述与争鸣并进,推动了版本学的繁荣。传统的版本学问得到了系统总结和提高,《读书敏求记》《经义考》《爱日精庐藏书志》《善本书室藏书志》等都是版本学的经典名著(详见江曦《清代版本学史》),而支伟成《清代朴学大师列传》将校勘目录学家与经学家、小学家、史学家、考史学家、地理学家、金石学家、诸子学家、治事学家、历算学家、博物学家等并列,可见这门学问已经成为了清学的组成部分。

然而直到晚清,版本学基本都是一种极具精英文化活动特点的小众事业,未形成职业的工作队伍,也未形成具有学科意义的共识,版本学更多情况下仍是一人一学、一书一学、一时之学。以古籍的鉴藏来推动社会文化的发展,以古籍收藏推动教育学术的发展,以保护古籍作为传承文明的事业在下一个时代,即公共图书馆成为古籍重镇时,才成为可能。

三、图书馆藏对古籍版本学发展的推动

如今,大众查阅珍贵古籍多依靠图书馆藏书,图书馆与古籍的关系可以说密不可分。在图书馆学家杜定友看来,中国传统的图书馆学问的精华就在于目录和版本,“现在研究图书馆学的人,正宜切实研究,以期保存国粹。其余我国固有的校雠学、目录学、提要学等等,都于世界学术上有极大之贡献”(《杜定友图书馆学论文选集》)。因此,作为一门现代学术的图书馆学要发展起来也必须继承这种优良的传统。

曾任江苏省立国学图书馆馆长的蒋镜寰在《板本学答问》一文中也曾明确表示:“板本学为研究书籍之板刻年代、印刷情形及编纂、校雠等事之专门学问,近世列为图书馆学之一种。”现当代的版本学大家如缪荃孙、叶德辉、张元济、陶湘等大多为图书馆古籍从业者,或者与图书馆古籍工作密切相关。

可以说,没有现代图书馆就没有现代的古籍版本学,古籍版本在当代的发展正是在化私为公的图书馆建设中不断推进的。国家以公共的力量推动着古籍的保护和文化的传承,图书馆从业人员以职业的方式参与古籍的保护,研究者才有了自由阅览和利用传统文化典籍的机会。确保安全的相对集中、对公众的公开、创造性的传承,均是新时代古籍工作的特点。

在这种情况下,当代的版本目录学不再是传统的鉴赏之学、雅玩之好、附庸之学和家族传承,而是变成了具有日常工作和终身职业性质的长期开展的专业活动,编目著录、版本调查、个案考订、提要撰写、展览宣传等依托图书馆得以顺利开展,使古籍中的文字“活起来”也成为了新时代古籍工作的宗旨和具体的实践。

因此,图书馆的古籍工作是围绕古籍的保存保护和文化传承展开的,具有现代学科意义的版本学也由此得以完善并发展起来。

首先,是将工作经验转化为明确的概念术语。一门学问的不断发展必然伴随着不断完善的概念术语体系,没有专业的术语就没有专业的学问。古籍诸概念得到明确的直接意义在于让古籍之为古籍、版本之为版本得到了多方位的标示,谈论版本也就不再仅仅以纸白墨黑、字大如钱、校勘精良、珍品神物之类泛泛论之的词汇,而是逐渐形成了一套话语体系。

就古籍的概念而言,国立北平图书馆(中国国家图书馆前身)的李文䄎于20世纪30年代先后发表了《中国书籍装订之变迁》《板本名称释略》两文,将古籍版本研究带入了科学的轨道。前者注意到了书籍装订的演变以书籍制度为转移:“书籍制度,自有文字以来,迭有变易,因之装订式样,亦随之而异。”

李文䄎曾为京师图书馆(国家图书馆前身)善本室职员,他说:“昔年余典京师图书馆善本书室时,日沉湎于古本旧籍中,实地考其变迁,又旁搜群籍而互证之。”正因为有了这样的研究认识,今人对古籍的界定才多以是否具有“传统装订形式”作为判定标准之一。

《板本名称释略》则为古籍著录提供了六七十种名称,李文䄎当年考订的诸多古籍版本名称多已进入教科书成为学人常识,如今还以国家标准(《汉文古籍特藏藏品定级第1部分:古籍》GB∕T31076.1-2014)的形式对古籍的各种基本概念做出了明确的规定。

其次,编定古籍目录,汇集古籍信息。所谓的编目著录就是将馆藏古籍的内容和形式特征,包括书名、著者、版本、稽核(页数、册数、函数、图表、装帧形式等)、附注等项目加以客观描述,以便确认一部古籍的基本信息。

按照《图书馆古籍编目》一书的说法,“图书馆通过对古籍的编目,一方面正确地揭示、反映、宣传图书馆中所藏有的古籍,使读者迅速、准确地检索,以得到所需要的资料,让蕴藏在古籍中的丰富而有价值的资料得到充分利用;另一方面,做好古籍藏书保护工作,使祖国宝贵的文化遗产得以安全、完整的保藏,使其不受损坏,且有利于长期使用”。在编目著录的基础上,古籍目录由此形成。

不管是馆藏目录、全国性的大型目录,还是《中国通俗小说书目》《晚明史籍考》《中国文言小说书目》《中国中医古籍总目》等专科目录,都离不开编目员的辛勤工作。

再次,以古籍目录、图录、提要、书志、影印等成果揭示传统文化底蕴。古籍一般珍藏在各藏书机构的善本库房中,读者和研究者想获知相关信息只能通过目录查询。自清末以来,图书馆古籍工作者在实践中总结出一套行之有效的编目方法,形成了馆藏基本目录,并由此产生了《中国古籍善本书目》和《中国古籍总目》。

而从《中国古籍版刻图录》到《国家珍贵古籍名录图录》,从《故宫善本书影初编》《明代版本图录初编》和日本人编拍《旧京书影》等早期的古籍图录,到分单位、分门类的《善本书影》《明代版刻图典》《清代版本图录》《中国古籍稿抄校本图录》《国家图书馆宋元善本图录》《国家珍贵古籍题跋丛刊》等,越来越多珍贵古籍被系统揭示出来的同时,也为公众和学界提供了直观了解传统典籍文化的丰富资料。

如果要插架阅读,则有影印本、仿真复制本、覆刻本等,从大量的单本零册到《中华再造善本》等大型影印丛书,珍藏善本化身千百进入学人书架,传本扬学,更好地融入当代、融入社会,走进大家的生活。

四、古籍工作者对古籍版本学的贡献

随着近代以来越来越多古籍成为公藏机构的珍藏,从20世纪50年代开始,古籍版本学在图书馆和高校中得到了有序发展。从20世纪70年代起,全国古籍工作者全体动员,集全国之力完成了新中国古籍版本研究的代表性成果——《中国古籍善本书目》。

冀淑英在该书后记中写道:“它将从一个重要方面体现我国古代光辉灿烂的文化和丰富珍贵的典籍,有利于古为今用,为四化服务,为促进两个文明建设发挥作用;对了解现代所存古籍善本概貌和流传情况,对今后鉴别和整理古籍善本,都有很大参考价值。”

不止如此,这项持续了数十年的工作确定了古籍的基本概念,区分了古籍的基本属性,对古籍善本的著录、分类、编目等都做出了更为明确的界定;更重要的是,通过这项工作的开展,一批古籍从业人员成长起来,为其后的中华古籍保护计划的开展培养了专家队伍。

正因为古籍版本之学的特点之一是在具体的古籍工作实践中推进,在古籍保护事业中得以发展,有志于成为古籍版本学者的后来者必须浸淫古代书业史,才能懂得古籍的艺术之美;必须研究古代书籍文化,才能对其价值进行合理的评估;必须了解当代学术文化,才能为公众提供可靠的信息;更重要的或许是能耐得住寂寞,坚守住初心。

毕竟大部分古籍和古籍人都不在商业的聚光灯下,不在信息的前台,而是常年待在冷冷清清的善本书库、修复室、办公室、阅览室,在各级各类图书馆、博物馆中守护大量的古籍,做大量枯燥乏味的幕后工作,一代又一代地默默奉献。

古籍版本之学和扩展到整个书业的版本研究,都具有较强的经验性和实践性特征。图书馆古籍从业者在古籍编目日常作业中对古籍的认识得到了加强,在编目中发现的版本问题推动了版本学的发展,编目的成果发布之后又为学术研究提供了必要的导引。

20世纪60年代,顾廷龙在《版本学与图书馆》一文中说:“有了许多不同的本子,就出现了文字、印刷、装帧等等各方面的许多差异。研究这些差异并从错综复杂的现象中找出其规律,这就形成了版本之学。”

时至今日,我们已经将版本之学扩展到对古籍的整体研究之中。“中华古籍保护计划”实施以来,针对古籍的普查、编目、修复、存藏、整理出版、缩微复制、数字化、保护科技、宣传推广等有了诸多研究,版本研究的范围也随之不断拓展。

顾廷龙先生(1904—1998)

总之,古籍版本学是中国版本学的主干,是现代图书馆学术发展的成果。在现代学术话语的范畴中,版本与目录往往并称,即谈目录离不开版本,谈版本必由目录。上世纪初以来,版本学业已成为现代学科体系中图书馆学、文献学、中文、历史和国学等学科的核心课程:

在史学中,邓广铭提出的“四把钥匙说”广为人知,版本目录学也成为了历史研究者必须掌握的科学方法;在文献学中,张舜徽把版本目录视为“整理古代文献的基础知识”;在图书馆学中,“图书馆是知识的宝库,目录是宝库的钥匙”的比喻也为学人所熟悉。

不仅如此,从上世纪开始,图书馆人就已将图书馆学和目录学视为现代图书学术的一体两翼,即离开了图书馆的目录学,不足以成为现代的图书之学;离开了目录的图书馆学,不足以成为现代的图书服务。

现代图书馆必须用科学的方法、学术的研究、文献的揭示、书籍的典藏为现代学术服务,为文化传承服务,为现代社会服务。新世纪以来,图书馆员和学者们的古籍版本研究成果在文物保护、文化遗产研究、文化、出版、科技、教育、法律、农业、中国哲学、中医药、传统文化、经学、古典学、中国学、美学、阅读、国际交流、古籍保护等学术领域中都占有一席之地。

古籍版本既有“辅助性科学”(李致忠《中国版本学及其研究方法》)的特点,也随着古籍工作的开展形成了一个有自身理论概念和系统方法的学问,是一门以传承中华优秀传统文化为宗旨、以保护古籍为要旨的实践之学和一门思考传统文化更多可能性的理论之学,在人文社会科学中有着广阔的发展天地。

中华优秀传统文化是先民们的智慧创造,传承和弘扬这一文化是大众参与的历史进程。就古籍而言,文化、人民、事业、书籍构成了其核心内容,具体的人在做具体的事中产生了具体的书,经历史的选择成为了我们宝贵的文化和记忆遗产,古籍的保护就是在这一具体实践中不断展开的文化遗产保护工程。

作为古籍保护的一项重要学术活动的古籍版本学在新的历史时期已经迎来了事业发展的春天。《诗》云:“众为鱼矣,实维丰年。”古籍版本学也是如此。

作者:向辉,中国国家图书馆研究馆员

来源:《全国新书目》2023年第4期

|