内容摘要:二十世纪初,随着斯坦因和伯希和在敦煌莫高窟一洞窟内获取大量古代写本并带回其母国,敦煌一跃闻名世界。而在中国,这一时期千里迢迢寻访敦煌的人并不多,记录石窟情况者更少。1923年,甘肃督军陆洪涛的幕僚钟彤澐曾到敦煌一游。之后,他在兰州出版了《雪泥三记》和《轮蹄集》两部著作,书中较详细地记录下作者所见千佛洞的情况。因钟彤澐是当时为数不多的留下莫高窟游记的人之一,其记录在敦煌学史上具有一定的价值。然以往学界对钟彤澐及其著作关注甚少,本文综述两部著作的流传情况及内容,并对钟彤澐在千佛洞发现碑文和写本的详细情况作一介绍。

关键词:敦煌 莫高窟 钟彤澐 兰州

钟彤澐其人,可谓寂寂无名。然民国十二年(1923),钟彤澐行至敦煌千佛洞,残有纪行、行草,却足以其微光载入史册。

众所周知,敦煌千佛洞得以倏然闻名于世,乃是由于英国人斯坦因(Sir Aurel Stein)、法国人伯希和(Paul Pelliot),分别于1907年及翌年从藏经洞中获得大量写本并带回母国所致。此举又引得罗振玉等人向清廷建言,然而,直至宣统二年(1910),清学部方才下令,将藏经洞残存的古写本全部运至北京保管。在此之前,藏经洞一直由道士王圆箓负责管理。王道士在清学部行动之前,已将为数甚巨的写本移至别处收藏。由是,1911至1912年之间的冬天,日本大谷队展开第三次探险,吉川小一郎仍能从王道士手中购入数百写本。乃后,1914年春,斯坦因在其第三次探险途中再次造访敦煌,复又获得相当数量之写本。同年冬天,由奥登堡(С.Ф.Ольденбург)所率领的俄国第二次探险队对石窟进行彻底调査,又搜罗到大批写本残片,收获颇丰。

伯希和拍摄1—40号洞的外景

斯坦因所作报告中称,1914年在肃州、甘州等地仍可获得敦煌写本,由是可一窥藏经洞流出的古写本在甘肃一带的流通情况。民国后,诸如张广建、许承尧、孔宪廷、陈訚等当地高官也可轻而易举地获得大量敦煌写本。然而,记录民国时期,即上述二十世纪二三十年代千佛洞状况的文献却颇为稀见。向达《西征小记》中曾提到地质学者任美锷(1913—2008)于民国二十二年(1933)至敦煌,于某地得见写经近二百卷,细究其事,却难觅得雪泥鸿爪。

鉴于目前罕少有记录这一时期千佛洞状况的文献资料,钟彤澐的著作就具有极为珍贵的价值。

一、钟彤澐之著作

笔者于2003年年初偶得一《轮蹄集》小册,由此因缘,方才得知钟彤澐其人。《轮蹄集》为钟彤澐诗集,序中见有“余以民国十二年五月于役安肃六阅月始归,前后得诗百余首,删二存八,名之曰轮蹄集,所以别于其他诸集也”之语,可知此集乃是依据钟彤澐民国十二年至安肃道出差时所得诗词整理成书。又序文中有“所以别于其他诸集”,可知钟彤澐仍有其他诗集,惜今不传于世。

《轮蹄集》为铅印本,每半叶十行、行二十三字,全书二十五叶,纵长版型,长26.2厘米、宽14厘米,裱有鲜艳的朱红色封面。由版心下部“和通印刷馆排印”可知,本书乃是由兰州和通印刷馆印刷出版。“和通印刷馆”又或名作“和通印书馆”,设立于民国五年(1916)前后,一直存续至民国十七年。

卷首紧接着钟彤澐自序的,有许承尧(1874—1946)题诗。民国二年,许承尧受张广建延揽至甘肃,曾任甘肃省政府秘书长、甘凉道尹等职,后于民国十三年(1924)辞官返京,嗣后返乡。钟彤澐与许承尧,想来当是在甘肃官场上有所交集,故而许承尧题诗为赠,亦颇寻常。此外,引人注目的还有《轮蹄集》题签下署“彭契圣署签”。彭契圣其人,见于大东急记念文库收藏敦煌遗书《大般涅槃经卷第廿九》所附题跋,其文末书曰“己未五月彭契圣观于安西县署”。己未即1919年,又由所录“安西县署”可知,当时彭契圣正在安西县为官。钟彤澐与彭契圣相识于何时何地,暂不明确。但由目前资料可知彭亦对敦煌遗书颇为用心,值得特书一笔。

偶得《轮蹄集》后,笔者调査钟彤澐所著书,又检得《雪泥三记》《陆肃武将军年谱》两种。前者收录于《中国西北文献丛书》第四辑《西北民俗文献》中,后又收于《中国少数民族古籍集成》(汉文版)中。其底本与《轮蹄集》版式类似,为排印本,每半叶十行、每行二十四字,该书所用活字貌似《轮蹄集》所用者,但未见有“和通印刷馆”等字样,无法断言两者为同一印馆印刷。但应当亦是刊行于兰州。《雪泥三记》收录钟彤澐所作《使肃纪程之一(改定本)》《兰州公园记》《节园记》三篇,其中,第一篇即为可与《轮蹄集》相对照的游记。《雪泥三记》之首冠有钟彤澐所作序,中有“民国十二年,余游敦煌千佛洞,成游千佛洞日记一篇”,又《使肃纪程之一》开头有注记曰:“是篇本余民国十二年使肃纪程中之二日日记,以纪敦煌千佛洞较详,朋辈多从借钞,因录出别为一篇,俾欲知千佛洞原委者,咸得先睹为快云,彤澐自记。”简要概括了《使肃纪程之一》的内容。由是此篇当与《轮蹄集》对读,为记述这一时期敦煌千佛洞情况的重要文献。惜乎《使肃纪程之一》脱第四、五叶,疑底本即已缺损。

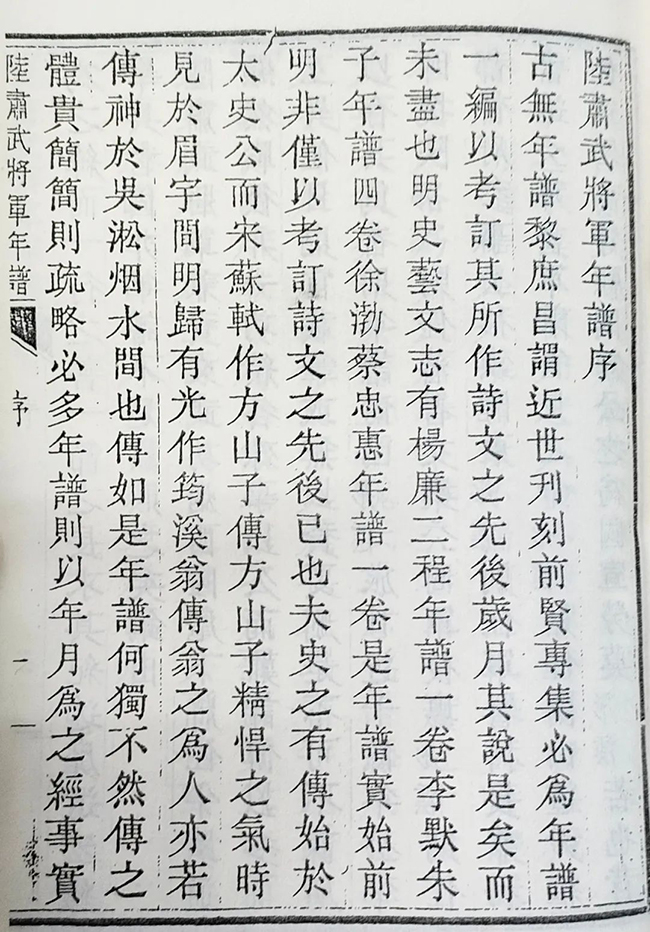

此外,《陆肃武将军年谱》已为《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》所采录,可供翻阅。陆洪涛(1866—1927)为清末民初时军阀,历岁从戎于甘肃,民国十一年后,任甘肃督军、甘肃省长。本书为陆洪涛之年谱,钟彤澐长年以幕僚参佐于其身侧,熟悉其起居行事,承担年谱编纂工作,或正因此故。该书每半叶十行,每行二十字,为木版本,甚精美,与《轮蹄集》及《雪泥三记》迥异。一时名流耆宿,所撰序文甚多,录于卷首。其中,尤以王树枏《肃武将军陆公家传》、柯劭忞《肃武将军陆公墓志铭》最为瞩目。年谱编撰者钟彤澐亦作序,叙述其与陆洪涛之交谊,下文详加介绍这一部分。

二、钟彤澐之阅历

有关钟彤澐之生平,可谓茫茫难寻,或可谓之湮没史海,已无闻矣。钟彤澐所撰《陆肃武将军年谱序》中,有自述曰:“彤澐旅甘近十余年,公率师援陕,彤澐则任藩署文案;公回军校场,彤澐则任都督府参事;公移镇陇东,彤澐则任军署科长兼秘书。迨公拜督军兼省长之命,彤澐始任兰山道尹,继任军署高等顾问,知公之为国宣劳莫彤澐若也。”可知其人长期追随陆洪涛。其自著皆称“宁乡钟彤澐”,可推知其为湖南省宁乡县人。又《雪泥三记》中有“宁乡钟彤澐筑甫著”,可知其表字为筑甫。

钟彤澐《陆肃武将军年谱序》

以下,对上引《陆肃武将军年谱》中钟彤澐自述与《年谱》所载陆洪涛之行年略作比对。首先,“公率师援陕”一句,当是指宣统三年(1911)九月,陕西爆发革命,西安城破时,陆洪涛奉陕甘总督长庚之命出兵,钟彤澐随军“藩署文案”。此时,钟彤澐或是甫至兰州。乃后“公回军校场”,则是于翌年即民国元年,陆洪涛“率师回抵甘肃省城,仍驻校场”,此时,钟彤澐任“都督府参事”。此前稍早之三月十四日,陕甘总督长庚辞官,将印绶交予布政使赵惟熙,随即袁世凯任命赵惟熙接任陕甘总督。未几,“陕甘总督”易称为“甘肃都督”,故而“都督府参事”正是指此“都督”。又“公移镇陇东”,是指陆洪涛于民国二年五月除官凉州镇总兵,钟彤澐随行,为其“军署科长兼秘书”。乃后数年无话,直至民国十一年五月,陆洪涛任甘肃督军,两年后即民国十三年三月林锡光遭免官后,陆继任甘肃省长,即序文中所谓“迨公拜督军兼省长之命”。与此相应,钟彤澐在保留“军署高等顾问”一职的基础上,兼任兰山道尹。以上为民国十四年八月为止,钟彤澐对其扈从陆洪涛十余年间经历所做的回顾。

除钟彤澐自述外,尚有少许资料可一窥钟彤澐之行状。据《东方杂志》第十五卷第八号刊登的“职官任免令”,钟彤澐于民国七年6月27日补“灵武县知事”。灵武县位于宁夏东南部,黄河东岸,亦传为古之灵州之所在。即今宁夏回族自治区灵武市,已划入银川市辖内。又民国八年12月14日,钟彤澐被授与四等嘉禾勋章。又民国十年2月19日大总统令,嘱拟钟彤澐为警务处处长,“存记简用”,同年7月16日大总统令之“文官甄用合格简任职存记”,将钟彤澐“分发甘肃交该省长酌量任用”。结合钟彤澐自述,以上数种材料基本时间均在陆洪涛任甘肃督军、甘肃省长之前,可略填补自述中行年空白处。

民国十四年一月,陆洪涛已辞去甘肃督军,转而“督办甘肃军务前后事宜”。乃后染疾,于民国十五年赴上海就医无果,乃归天津旧宅,并于民国十六年八月逝于家中。而失去了倚仗的钟彤澐,其后则行踪不明。

总而言之,由上述材料可以推知,民国十二年行至敦煌时的钟彤澐,其时在甘肃官场上具有相当的威望。

三、钟彤澐所撰敦煌千佛洞相关记事

据《使肃纪程之一》,钟彤澐参观千佛洞乃是在民国十二年夏8月20日(农历七月初九日)午后至翌日二日之间。同行者陆阶平、彭钟秀、周镜珊三人,或为钟彤澐之同僚乃至友人,未解其详。

顺便一提,现存可见的《使肃纪程之一》,正如上所述,全十叶,其中缺两叶,残约四千字。鉴于已有影印本通行,笔者不再将全文录出,仅择取其中与敦煌学有关的若干事项进行介绍。

旧有千佛洞,泛今荒废久矣。千佛洞之名,旧不为人重视,自洞中藏书藏经发见后,近世不传之书籍,多为英印度政府官吏匈牙利人斯坦因博士及法人伯希和辇归其国。于是海外各国,咸知敦煌有千佛洞,而吾国人知此名者转少。即手持洞中藏经之人,亦只曰敦煌经、敦煌经而已。余居省城久,足迹不出近省三百里者几十年,矧兹洞远在千余里外,关山修阻,缩地无方,兹忽于风尘鞅掌中得偿宿愿。(《使肃纪程之一》叶一)

钟彤澐在文中首先介绍了藏经洞被发现以后,千佛洞借着斯坦因和伯希和的探险之行而一举闻名海外之始末。墙内开花墙外香,千佛洞尽管在海外已颇负盛名,国人却鲜识其名,乃至得到藏经洞内所出藏经的诸人,也往往称其为“敦煌经”,并未注意到千佛洞本身的价值。钟彤澐本人长居省城,罕少远游,但此番敦煌之行,是其常年之宿愿。实际上,钟彤澐曾读过徐松《西域水道记》及罗振玉《鸣沙石室秘录》,并非一般的业余爱好者。

第一天,即8月20日,从敦煌县城出发已是下午两点,因此并未细致具体探査洞窟,仅仅纵览千佛洞全貌。此日一行人宿于“湖北王姓道士”任住持的“洞西第一大寺”中。王姓道士不必说,自然是指王圆箓,而其寺则当是所谓的下寺。

寺壁有唐大中碑,审视其文,系张义潮以瓜沙州归唐,寺僧因立碑,刻大中五年五月二十一日敕文。寺庑下复有卧碑,长约三尺余,就视则元莫高窟碑也。盖元至正八年戊子五月十五日功德主速来蛮西宁王暨妃子屈木造像碑,上截作龛形,龛中作佛像。左右暨上方各作二行,分用六体字书唵嘛呢叭咪吽字,额正书莫高窟三字,旁正书起初二小字。曩余得此碑,不知窟之所在,以询人亦无知者。(《使肃纪程之一》叶二)

钟彤澐见到该寺壁上所嵌唐碑,据称,该碑刻有大中五年五月二十一日敕文。如此看来,此碑即是所谓的“洪䛒碑”,此碑原本当是置于藏经洞中,其时却似置于王圆箓居住的寺中。钟彤澐又看到一块至正八年(1348)莫高窟六字真言卧碑。这一碑石颇具名气,钟彤澐尝得此碑拓本,曾向人打听此碑下落而未得。

二十一日晴,早七钟出寺后门,往游千佛洞,不数武即抵第一大洞,世所共珍之藏书藏经即此中发见者也。(《使肃纪程之一》叶三)

第二天,即21日,早上七点钟彤澐一行人便开始探索千佛洞。从下寺后门出去不远,便有一座大石窟。此即今日编号第16窟者,其通道左侧(从里向外看)隐藏着藏经洞,即第17窟,为众所周知之事实。然此时第17窟中似已空无一物,亦未见有记事。

更循石洞东行,亦时入石洞观览,然皆平平无奇,游兴亦为顿减。正于斯时,忽得一大佛堂,入而少憩,则地极清洁,足慰劳人。堂左右立木桶二,云法轮也。余颇寻常视之,俄而陆君至,言闻法轮中尚有道人弃置藏经洞所出残字,曷觅之?就视,则尘埃满焉。出之地上,躬自披拣,尘秽不可近。余耐心细检,竟得元魏写经残字,更细检之,则自元魏以迄五代、西夏,无不毕具。中有朱梁乾化四年十一月二十九日僧人写经,尤为难得,虽皆片纸残幅,要为世不常见之墨宝。(《使肃纪程之一》叶六)

伯希和自第16窟拍摄的河谷景色

其后,一行人又向东行,逐个观览石窟。然而其中重复者甚多,因此其兴致亦有所减退,正当此时,忽然走到一个大石窟前,故入此窟稍作歇息,此窟佛堂左右各立有木桶两个,称为法轮。而不久陆阶平来了之后,告诉钟彤澐其中有王道士遗弃的从藏经洞中拿出的残片,经一番翻拣,灰尘颇重,拿到地上仔细翻拣,就发现了元魏写经残字,更为仔细翻拣,则可以发现从北魏乃至五代、西夏的写本齐聚。其中最为难得的是五代后梁乾化四年(914)十一月二十九日的僧人写经。

关于著名的《李府君修功德碑》,文中亦有记述。一行人更向东行,见有一佛堂,树立塑像颇多,中有黑色石碑一基,极为醒目,乌黑发亮,可鉴人影,俗称为“透影碑”。此即为《西域水道记》中所述睡佛洞外的《李府君修功德碑》。其碑两面皆刻有文字,一为“大唐陇西李府君修功德碑记”,一为“唐宗子陇西李氏再修功德记”,文字皆清晰可见(《使肃纪程之一》叶七)。现今编号为第148窟。

一行人复向东行,又有一窟。此窟外侧的木造檐梁上书有“维大宋乾德八年(970)岁次庚午正月癸卯朔二十六日戊辰,敕推诚奉国保塞功臣归义军节度使特进检校太师兼中书令西平王曹元忠之世创建此窟檐纪”(《使肃纪程之一》叶八)。该窟即是非常著名的第427窟。钟彤澐此行所参考文献,一为蒋超伯《南漘楛语》,其文中亦时时征引此书。《南漘楛语》中记有“如来窟巅有大宋乾德八年归义军节度使西平王曹元忠建摩崖大字”,檐梁上亦书有“曹元忠建”,然而如今却四处寻其所见“如来窟”而不得,线索渺茫。

1910年,王道士将损坏的佛像集于一处,修造土制塔一座,称为“千相塔(千像塔)”,此处又有由安肃道廷栋(1866—1918)撰书“敦煌千佛洞千相塔记”碑。千相塔于1951年被毁,碑石本身则保存在今敦煌研究院中。而距离千相塔数十步处又见有一小屋,此处有一老僧塑像,栩栩如生,给钟彤澐留下极深刻的印象,叹曰“殆昔人特为余游记作余波而设者耶”(《使肃纪程之一》叶十)。

以上所述即为《使肃纪程之一》所记载内容之梗概,其文中亦有关于千佛洞、莫高窟名称之议论,又石窟开凿开始年代之考证等。鉴于该书目前已有两种影印本刊行于世,为避繁冗,此处不做赘述。

回到住处用过饭后,钟彤澐乃凭机而作《千佛洞》古诗三十九韵,又拿出自“法轮”中所拣得残纸断幅,重新排列,缀为一册,心中欢喜赞叹不胜,复又作五言古诗十八韵。而其中西夏残字更是世所罕见,钟彤澐便又作五言古诗二十一韵,以上皆收入《轮蹄集》中。《雪泥三记》与《轮蹄集》可谓是表里一体,当对读之,诗篇则更能表情达意,亦时而发有真率之感兴,故将三篇诗作附于文末,敬请参阅。

四、小结

1923年8月,钟彤澐经过长途拔涉,从兰州至敦煌考察千佛洞,返回兰州后,将其所作纪行付梓,铅印出版,正为《雪泥三记》及《轮蹄集》二书,如今已颇为稀见。近来罕有这一时期中国国内所作敦煌考察记录,故此二书无疑为敦煌学史上极珍稀之文献。然以笔者陋见,此二书乃前贤所未及利用,故略作介绍,以俟后圣。

附录:

千佛洞(在敦煌县)

高若燕巢悬,密若蜂房起。户户皆玲珑,门门相逦迤。大小各殊异,方圆互依倚。计数得千余(旧传共洞千三百余),占地几三里。寻途拾级升,如入五都市。一洞复一洞,九曲珠穿蚁。洞各有佛像,妙尽西来旨。亦间塑天魔,庄严杂奇诡。或身无半丝,或体尽文绮。金身或不冠,靘装或不履。或妖为神踏,螳臂苦相抵。或神啖妖肉,四肢余一髀。天女颜如莲,微笑露玉齿。大佛高入云,婆心竖三指。无壁不画佛,无佛不寸絫。百千万亿身,鳞次复栉比。时或行洞外,径仄不容趾。游人纵好奇,不敢视如砥。独怜山以东,佛洞多摧毁。石壁岂不坚,剥落亦至此。再经千百年,颓坏知何似。沧海果桑田,佛亦长已矣。峨峨透影碑,建者唐宗子(碑两面皆刻字,一书大唐陇西李府君修功德碑记,一书唐宗子陇西李氏再修功德记,其碑黑而光,可以鉴影,人呼透影碑)。大中与莫高(唐大中碑,系张义潮以瓜沙州归唐后寺僧立碑,刻大中五年五月二十一日敕文。莫高窟碑,系元至正八年戊子五月十五日功德主速来蛮西宁王暨妃子屈木造像,今卧第一大洞中地下),一卧一立峙。别有千相碑(碑为清宣统三[二]年安肃道廷栋撰书,略谓山有旧碣,称此为大云寺,至唐时已历四百甲子时,此寺应建于晋时云云。余来游时已不见此残碣,以所称四百甲子考之,尽得八十余年,约当梁武帝大同时,非晋时也。廷既断定寺始晋时,不应误记甲子,恐写碑时于甲子若干或有讹脱耳),对立水之涘。云据残碣载,寺实晋代始。经洞凿何年,聚经藏石里。自晋至五代,一一名在纸(余所见洞中藏经,自晋至五代皆有年号暨写经人姓名)。更有写本书,墨宝叹观止(此等书籍大半为英法人所得)。有清光绪中,洞门忽自圮。隐显各有时,要皆非偶尔。欧人适来游,见之色然喜。伦敦与巴黎,载去数难纪。我亦有所得,古香芬棐几。今来访陈迹,但余厓石紫。万法本皆空,七心究谁是。语言尽糟粕,文字尤糠粃。刊石得佛形,传衣昧佛理。莫漫诵金经,还当问开士。

敦煌石室法轮中拾得元魏隋唐五代西夏写经残字,盖藏经洞初开时住持道人自洞中拾出弃置于此者,距原藏经洞远隔十余石室,尘满其中,故得韬晦至今。余因按时代粘为一册,并作长歌纪之

经洞天既启,奇宝腾踊出。不胫走欧美,万卷一朝失。洞空无所用,用以藏粱秫。沧桑例如此,成毁孰能必。我来廿载后,百觅不获一。岂期尘埃中,忽得琼瑶质。殷勤事披拣,只字惧遗佚。荟萃成巨观,残字连城匹。元魏迄五代,部居别甲乙。如聚千载人,晤谈在一室。恢奇西夏字,记载鲜称述。墨宝忽此逢,胜得波罗蜜。昔人虽久逝,精神寄楮笔。后人虽异代,精神通卷帙。风尘手一编,足遣刚柔日。放利信多怨,嗜古亦疢疾。有好即有累,安用自梏桎。我佛倘有知,定当笑咥咥。

敦煌石室拾得西夏残字,已略见前诗,更作长歌纪之

西夏去已远,文献久残缺。宁夏彼所都,蕃字无能说。曩客古凉州,蕃碑矗风雪。雄图仅此存,凭吊心凄切。今来古经洞,尘埃事剔抉。墨宝不自閟,入手叹奇绝。点画同楷字,独以繁复别。临池彼何人,落笔整且洁。别有刊本书,零落余章节。同为脱颖锥,并在琼瑶列。元昊信雄才,旺荣亦人杰(元昊自制蕃书,命野利旺荣演绎之为十二卷)。蕃书十二卷,艺苑扬鸿烈。纪事用蕃书,举国奉圭臬。蕃语译孝经,见理独明决。历年二百余,龙骧非鼠窃。辽金各有史,独不与颃颉。往事付寒烟,但有河声咽。蕃书遂绝迹,扫荡无余屑。人借文字传,文字竟灰灭。英雄等蝼蚁,霜毫空屈铁。感此更高歌,聊用自怡悦。

本文发表于《文献》2023年第6期,为省篇幅删去注释,如需引用请参考原文。

|