编者按

从2019到2022,4年跨越15个省份,涉及24家单位,采访31位修复师,制作1852分钟的口述史纪录片,存储量达368GB,这是国家古籍保护中心与阅读传媒公司所属《藏书报》合作《工匠筑梦——修复影响力人物口述史》拍摄制作项目的最终成果。每一个数字的背后都写满了大国工匠的责任与坚守,凝结着所有项目参与者的担当与奋进。

作为该项目的具体负责人,《藏书报》记者、编辑刘晓立深刻感受着一次次攻破难题的淬炼与提升,虽然其中交织着不少未能尽善尽美的遗憾,但更多的是事情做成之后的欣喜和振奋。今天,就让我们一起通过她撰写的一线手记走进这一项目,倾听她的心路历程。

关键词一:转型与提升

4年15省,走起来才知道方向

古籍收藏与保护是《藏书报》创刊以来的特色内容,也是优势板块之一。2007年,“中华古籍保护计划”实施,随着古籍保护事业的蒸蒸日上,古籍保护的宣传推广也得到更多重视。为了紧跟国家发展大局,立足自身内容特色与资源优势,国家图书馆(国家古籍保护中心)与《藏书报》从2016年开始展开了一系列深度合作,并于2017年创办《古籍保护专刊》,为古籍保护建立了专业宣传阵地,陆续得到了业内外的广泛关注和良好反响。

为了推动社会对古籍保护的深入认知,实现古籍事业的推广与普及,双方共同谋划启动《工匠筑梦——修复影响力人物口述史》拍摄制作项目,以“古籍修复师”为切口,揭示“中华古籍保护计划”实施以来古籍保护的新成果,助力技艺传承、弘扬工匠精神。我有幸成为了该项目的实施负责人。

▲《藏书报》记者、编辑刘晓立

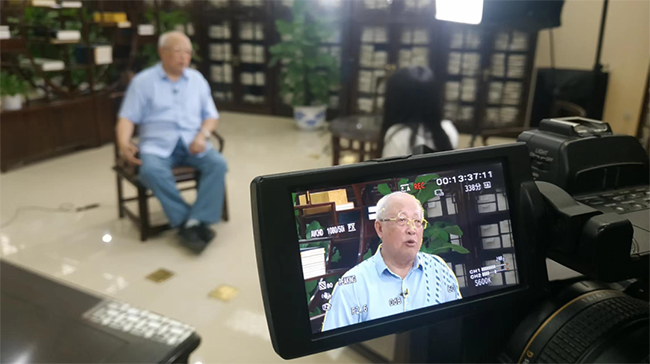

《工匠筑梦》项目自2019年3月起正式实施,在领导统筹下,我们迅速联系确定了专业拍摄团队与我们共同组成项目团队。对我来说,这是一个全新的挑战。原来作为纸媒编辑、记者,主要的工作是进行纸媒内容策划、组稿、采访、撰写稿件等。如今,作为一个项目的具体执行人,则需要在领导的带领下对整体项目进行统筹推进。具体工作更是丰富,从前期资料收集、确定采访提纲,与拍摄团队商定拍摄进度、摄制标准,再到中期每一次拍摄中的联络沟通、现场访谈,直至后期撰写人物深度报道,制作脚本、字幕等事无巨细。作为连解说、空镜、脚本、同期声、唱词、人名条等名词都不懂的“小白”,这样的历练可以说是全方位的。

▲访谈国家级非物质文化遗产古书画装裱修复技艺代表性传承人徐建华

项目开始的时候,常常遇到问题,比如时间无法协调一致、对修复专业了解不足无法调动老师们的深入表达、与摄像团队拍摄前后的沟通磨合耗时耗力、后期制作中的大量疑问与需求亟待解决、受疫情影响遇到各种出行障碍等。尤其是超出自身知识范围的项目著录让我各种头大。什么叫元数据、对象数据?什么又叫标识符、加工编号?怎么用规范词描述主题?面对种种问题,我时常陷入踌躇,甚至想退缩,幸而有领导的鼓励督促,有编辑部同事的支持与帮助。通过不断学习,一次次尝试,这个时间跨度长达4年、采访范围遍布15个省的项目终于得以在2022年底顺利结项。最终,我们在《藏书报 ·古籍保护专刊》撰写刊发“工匠筑梦——修复影响力人物系列报道”深度文章30篇,制作平均片长1小时的人物访谈纪录片30个和一个20分钟时长的“工匠筑梦”总结纪录片。

正是在这次项目中,我逐步掌握并熟悉了访谈与节目制作的新技能,收获了能力提升的欣喜与自豪,适应了新时代报刊编辑转型的多元需求。这次经历也更加激励我塌下心来“去做”,不让“空想困难”成为做事情的阻碍,而是有计划、分步骤地突破难题,实现目标。就像我常常自省的一句话一样:“不要站在原地去想,你可以向左转,可以朝前走,但不能停留。要走起来,你才知道方向。”

关键词二:锤炼与担当

24家单位31位修复师,多方团队精诚合作

在整个项目的进行中,常常遇到计划赶不上变化的情况。很多时候本来确定好的采访拍摄计划因为突发疫情一改再改、一延再延。状况越多,项目结项就越紧张,焦虑、心急成为我的常态。幸而有领导的统筹调整以及多方团队的精诚合作。

有时候一次出行就要跨越三四个省份,七八天的时间有一多半都在路上奔走。下了火车上汽车,下了汽车再走路,从火车站到酒店,再到采访拍摄地,三个人背着几十公斤的设备挤在人流中,也是一番别样的感受。

▲买不上高铁票,项目团队坐十几个小时火车出发采访

2022年10月,所有拍摄完成,但距离结项日期就只有一个月时间了。时间紧、数据多,需要进行十几个大项的分类,还要再细分小项进行梳理,为确保任务完成必须加班加点。一边是摄像团队机器连轴转生成视频,一边是撰写脚本、梳理数据、填写相关数据表,几项工作齐头并进。虽然这一阶段赶上封控,但整个项目团队从未间断沟通,有时候晚上十一二点还一起开线上碰头会,反复讨论脚本的结构、同期声的语言表达、脚本与片子的匹配、片头片尾的效果。深夜的微信群响声不断,大家的积极与努力汇聚成一起把项目完成好的强大动力。

▲项目提交验收前,常常加班加点一边与团队交流,一边改稿

提交验收时,遇到数据加工、数据表填写方面不懂的问题,我们也反复与国家古籍保护中心的老师们沟通。项目交付阶段,项目团队成员、国家古籍保护中心的老师们先后感染新冠,但没有一个环节被耽误,不论白天黑夜,不论节假日还是工作日,不论是否发着高烧,老师们都及时给予了回复。

多方联络沟通与数据细节确认曾是我最担心的一环,但恰恰是这些环节让我感受到团队和合作的力量。采访过24家单位、31位修复师,整个过程我感触最深的就是,当你越为一件事全情付出和投入,你的积极状态就越能够获得各方的支持。

关键词三:成就与升华

坚定从事新时代编辑事业的信心

“说不清是岁月的滋养,还是书香的浸润,第一次见到潘美娣老师,就被她举手投足间不疾不徐、挥洒自如的大师气质所折服……潘老师做事非常细致,但能感觉到心境非常豁达,我想大概是因为心无旁骛吧。她说,我们没有现在的孩子那么多选择,但也正好不用想那么多,可以踏踏实实安安静静修手中的书。”

▲潘美娣老师

“第一次近距离接触赵嘉福老师,印象最深的是赵老师人很和善,也很豁达,对待修复事业非常认真。他会比约定时间提前很多到采访现场,也会不惜花费力气边演示边讲解拓碑、修复等技艺。有任何不明白的地方,问题再小白,赵老师都会耐心给出解释……”

▲与赵嘉福先生交流学生传拓作品

这是我在采访后写在朋友圈的文字。还有率先尝试机械化、思考很超前的杜伟生老师、张平老师;自称只会做,不会说的胡玉清老师;幽默又有活力的师玉祥老师;一天不动手修复就觉得不舒服的林凤老师、吴小兰老师……31位修复大师,每一位都是大国工匠,都是执着的、默默的。他们很多都是从十几岁开始接触古籍修复,一干就是几十年,退休后再被单位返聘,培养年轻人从事古籍修复事业。他们工龄最长的可达将近60年,日复一日甘坐冷板凳,从事着看似单调的工作,考验的是人心、是耐性,也成就了一份从容与淡然。

在他们的手下,类似《赵城金藏》《永乐大典》、“天禄琳琅”、敦煌遗书等国宝级典籍焕发出新的灿然光彩。在他们的身上,我感受到更多的是不计回报的付出和全力以赴的投入。正如一句话所说,“任世界嘈杂喧嚣,我只愿在这里触碰有温度的匠心”。他们身上体现的工匠精神对我而言是一种莫大的触动和鼓舞。

▲李仁清老师演示高浮雕传拓

《工匠筑梦》项目是我在《藏书报》编辑岗位近十年遇到的最具挑战性的工作,我很感恩能够有机会执行这个项目。感谢遇到的这些“大国工匠”,感谢所有为这个项目付出的成员。经过这样的历练,我更坚定了自己从事新时代编辑事业的信心。

2022年于我个人而言是不平凡的。2023年,我将继续以愚公移山的志气、滴水穿石的毅力,脚踏实地,不断涵养进取品格,以奋斗姿态激扬青春,致力于古籍文化的传播,为中华优秀传统文化的传承贡献点滴力量。

(转自“河北出版传媒”微信公众号)