▲陈红彦,第十三、十四届全国政协委员,国家图书馆古籍馆馆长。

开拓中,古籍事业走上快车道

2006年前后,文化部曾委托国家图书馆开展基于古籍工作的初步调查。调查结果显示,我们面临的情况是:古籍底数不清,有大量亟待修复的古籍,而修复队伍不足百人,科研能力和水平与世界先进水平差距巨大,古籍利用渠道严重不足……这一年,国家图书馆举办了以“文明的守望”为题的展览,展示珍贵古籍和历史上古籍产生、损毁、保护情况及现状,呼吁社会关注古籍保护事业。

2007年1月19日,国务院办公厅颁发《关于进一步加强古籍保护工作的意见》(国办发〔2007〕6号),针对中华文化的重要载体——古籍,提出了“古籍保护更加科学规范,古籍利用更加便捷有效”的要求。《意见》核心的要求是摸清家底、分级保护、人才培养、科学修复、合理利用,等等。该《意见》拉开了政府主导全面开展古籍保护工作的序幕。

为落实古籍保护工作,我国陆续成立了全国古籍保护工作部际联席会议,成员单位为国家发改委、财政部、教育部、科技部、国家民族事务委员会、宗教局、国家新闻出版总署、文化部、文物局、国家中医药管理局,并在国家图书馆设立中国国家古籍保护中心,文化部成立“全国古籍保护工作专家委员会”,以确保古籍保护工作科学、规范。

我有幸成为国家古籍保护中心办公室第一任主任,也是全国古籍保护工作专家委员会的第一任秘书长。这一年,距离我从北京大学中文系古典文献专业毕业入职国家图书馆整整20年。在办公室的三年半,我们各项工作紧锣密鼓,几乎没有节假日。我们每年公布一批《国家珍贵古籍名录》和全国古籍重点保护单位,出版一套《国家珍贵古籍名录图录》,举办一次入选国家珍贵古籍名录的古籍特展。筚路蓝缕的拓荒,也奠定了之后的基础。让人感动的是,全国的古籍人都像是注射了兴奋剂,耄耋之年的老专家和年轻人在会议室集中加班加点。因为古籍人都知道,古籍工作迎来了历史上最好的时期,机遇难得,必须努力。

为“摸清家底”,我们对古籍开展了普查工作,普查的对象不仅仅是善本(指1795年以前的古籍),而是包括所有的古籍(指1912年前具有中国古典装帧形式的书籍)。我们利用已经成熟的计算机技术搭建了普查平台,名录评审有了各藏家的数字书影,遇到疑问,可以出现场鉴定。这段时间的工作,用“马不停蹄”来形容一点都不过分。有了新技术、新手段以及充足经费的加持,还有冀淑英等前辈打下的《善本总目》的基础,鉴定工作比以前更加便利,也有了更高的效率。经过15年的努力,全国的古籍普查完成了90%,6批《国家珍贵古籍名录》所评出的13026部(组)珍贵古籍得到更妥善的保护,6批全国古籍重点保护单位共有203家单位入选;20个省区建立《省级珍贵古籍名录》,收录古籍25476部,19个省区命名246家省级古籍重点保护单位。通过评审,带动全国1000余家古籍收藏单位不同程度地改善库房条件,使超过2000万册(件)古籍得到妥善保护。2014年,我们制定实施国家标准《图书馆古籍书库基本要求》,为各地建设古籍书库、改善古籍存藏环境提供标准规范。

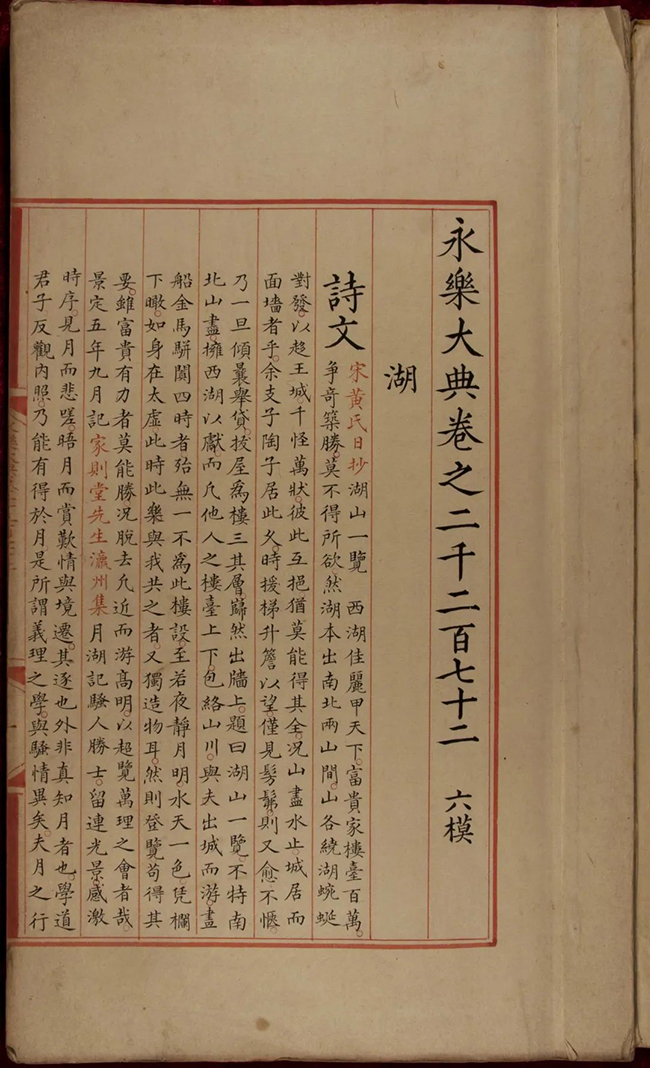

普查中,常常有之前不曾著录过的古籍被重新发现,让领导、专家、藏家、普查参与者激动不已。依然记得,当《旁唐目录》《释量论》出现在名录中的时候,王尧先生难以抑制的泪水,率先带领学生进入国家图书馆上古籍鉴定保护实践课时,董洪利老师的那份喜悦,更难以忘记海外回归一册“湖”字韵《永乐大典》时,傅熹年先生自然流露的那份欣喜。

▲海外回归的“湖”字韵《永乐大典》

说起那册《永乐大典》,不得不说是天假机缘。2007年底,全国古籍普查专家组华东组在上海督导,意外获知加拿大华侨袁女士将家藏一册尚保留明代包背装的《永乐大典》带回国,希望此书回归故土。督导专家与袁女士见面后,看见书兴奋不已,打回电话与国家图书馆核对确认。经文化部、文物局、文物交流中心以及一众专家的协作,在国家文物征集款的支持下,此书与国家图书馆馆藏其他《永乐大典》团聚。国图恰好存此本的前、后各一册,此册的发现,使“湖”字部分内容前后相缀、更为完善。她的发现和购藏,是中华古籍保护计划开展以来流散海外的中华典籍实体回归祖国的成功案例,是给中华古籍保护计划的一份厚礼。

其后,传世孤罕的《开宝藏》零卷、阮元《十三经注疏》的一部分稿本、三件早期印刷品、西夏文献等都在国家财政的支持下入藏国家图书馆。

普查中,藏有十万余册古籍的军事科学院图书馆、3万余册古籍的皖西学院等机构进入了我们的视野,我们还发现了民间藏明万历二十一年(1593)金陵胡承龙刻本《本草纲目》、南宋宝祐元年(1253)刻本《五灯会元》等。

15年间,进展最令人欣喜的是古籍的修复。2010年全国评出12家“国家级古籍修复中心”,以点带面重点推进古籍修复工作,国家图书馆的清宫“天禄琳琅”“西夏文献修复”“西域文献修复”“三件早期印刷品”修复专项,云南省图书馆“纳格拉洞藏经”修复、山西宋辽金元珍贵古籍修复、山东《文选》修复、天津图书馆和国家图书馆合作的周叔弢藏敦煌遗书残片修复等一批修复项目,古籍修复总量超过380万叶。国家图书馆的古籍修复技艺、传统书籍装帧技艺入选国家级非遗代表性项目。15年,只有不足百人的修复师队伍在短期培训、师徒相传、学历教育等“三驾马车”的拉动下升至千人,不少高校还开设了相关课程甚至专业,培养的硕士也陆续毕业走上工作岗位,修复队伍呈现年轻化、专业化的良好业态。社会对这些“大国工匠”的关注度也越来越高。国家图书馆在十年间就有三位修复师被人力资源及社会保障部评为“全国技术能手”,媒体对于国图的采访几乎一半都是古籍修复相关内容,比如《人民日报》《光明日报》《瞭望东方周刊》就曾做过不同角度的报道,“奋斗者正青春”修复师群体的报道也在《新闻联播》播出,这些都让从业者备受鼓舞。

修复行业的发展也吸引了社会资金的注入:财通证券资助了五年的西夏文献修复;文保基金花呗专项资助了敦煌遗书、文学名著修复;字节跳动专项资助了永乐大典、样式雷图档、全形拓……社会各界形成合力和时间赛跑,为珍贵古籍续命,让中华优秀传统文化根脉相承、枝繁叶茂。

几年间,科技赋能古籍修复,古籍高清摄影、古籍修复用纸自行抄造、古籍修复浸染、纸张脱酸保护等领域多项技术攻关取得重大突破,实现了一批自主研发专利技术的转化利用。我所在的古籍馆研发的脱酸技术与设备,也进入转化应用推广阶段。1850—2000年150年间的文献纸张酸化严重,导致破损比例达90%以上,有的已经失去机械强度,成为濒危文献。这些技术的突破,使得濒危文献脱险成为可能。

这个阶段,我想到的关键词是“提升”。

活化利用,让珍贵古籍的生命有效延续

新的时代,传承手段和渠道越来越丰富,珍贵的古籍资源通过出版、数字化、展览、影视甚至游戏进入生活,文化基因得到有效传承,塑造着中华民族的根与魂。

《中华再造善本》及续编出版后,古籍影印、整理、研究、出版成果越来越丰富,古籍目录、图录、影印丛书、整理研究成果不断涌现,地方典籍丛书编纂出版蓬勃发展。《中华传统文化百部经典》《中华医藏》《中华续道藏》各地文库如井喷般地涌现出来。仅国家图书馆出版社在“十三五”期间为各单位影印出版的古籍就超过1.5万种。国家图书馆的古籍特藏与近百家出版机构合作,近几年每年出版量可达3万余册,相当于每年一部《四库全书》的体量。近年《鲁迅手稿全集》《〈永乐大典〉影印本》《敦煌遗书书法精选集》《中国国家图书馆藏山川名胜舆图集成》《国家图书馆藏黄河历史文献》《国家图书馆碑帖综录》《国家图书馆藏青铜器全形拓集成》《清代诗文集珍本丛刊》《明代诗文集珍本丛刊》《古农书集成》《馆藏样式雷图档》的陆续出版发行,积极配合了中华文明探源工程、古文字工程、黄河长江大运河文化公园、敦煌与“一带一路”等文化战略,方便了学术研究。此外,还陆续有人告诉我,有了国图古籍的出版物,他们在疫情封闭的情况下也完成了博士论文,再加上网上资源库,疫情中不来国图也能用到书。我们编写的《善本掌故丛书》,则用浅显的文字让更多人了解了国家图书馆的古籍馆藏,并产生了深入探究古籍的愿望。

▲中华再造善本续编工作会议

古籍数字化成果的公布,为古籍的利用插上了翅膀。我们依托国家图书馆丰富馆藏,通过自建、征集,“中华古籍资源库”平台累计发布古籍及特藏数字资源超过10万部(件),并且采用免登录在线阅览方式,极大地满足了社会公众对古籍资源的利用需求。通过联合发布,全国39家古籍收藏单位在线开放共享古籍数字资源超过2.2万部,极大地方便了用户。正在建设的智慧图书馆项目将会推进数字人文建设快速发展,让用户对传统文化的体验实现“可视可听”,数字中国中的古籍元素将点亮传统文化的传承普及。

展览是让观众亲近古籍的有效手段。自1905年实业家张謇创立中国第一座近代博物馆南通博物苑起,中国的博物馆事业已走过百年。百余年来,中国的博物馆事业以强烈的使命意识,在启迪民智、传播文明上发挥了重要作用。2012年7月,中央机构编制委员会办公室作出《关于国家图书馆加挂国家典籍博物馆牌子的批复》(中央编办复字〔2012〕130号)。作为以典籍为专题的博物馆,国家典籍博物馆成为典籍收藏中心、研究保护中心、展示中心、交流中心、教育基地、公众文化娱乐休闲场所,在文化传承普及中发挥重要作用。八年中,从甲骨到近现代名家手稿,从诗经到红楼梦,从莎士比亚到汤显祖,文化在交流互鉴中启迪民智。我们的样式雷图档、年画、古籍文献还去到美国、澳大利亚、新西兰等地,“讲述”中国先民的创造和生活。走进博物馆的孩子们在这里研学体验、享受中国传统文化的开蒙,文创产品让观众把博物馆带回家,青年的时尚生活中亦有了古籍元素。对于大众较为陌生的古籍,我们还在展览中制作音视频予以推送。近年来,我们发现,来看典籍的人年龄跨度在逐渐增大。2018年春节,我们从旷世巨著《永乐大典》中选出象征吉祥的书叶供参观者摹写,竟出现排队现象,有的甚至是祖孙三代一起体验当年书籍的抄写过程。我们还欣喜地看到,这几年以典籍为主题的博物馆渐渐多了起来。

2021年大年初一,《典籍里的中国》在中央广播电视总台黄金时间首播,从当代读书人到古代护书人的穿越,以跨越时空的对话,解读自古号称难读的《尚书》,辅以戏剧化、影视化的情境还原,带给观众沉浸式体验。唐代韩愈在《进学解》中说:“周诰殷盘,佶屈聱牙。”历代解释、疏说《尚书》的著作,从唐高宗时期的敦煌写本起,仅国图就有几十种不同时期的注释本。“惟殷先人,有册有典”“民为邦本,本固邦宁”“功崇惟志、业广惟勤”,这些来自《尚书》的名言自古以来影响过多少人。它们通过《典籍里的中国》,又为更多人所了解。据统计,《典籍里的中国》第一季节目播出后,全网话题阅读量及播放量超60亿次,在海内外掀起“典籍热”。近期“一馔千年”“寻古中国”“春妮的周末时光”以及“中国地名大会”等也纷纷加入古籍元素,使古籍中的记载融入现代生活。

新媒体的运用,让古籍得到活化。2021年春节,在疫情笼罩下,国家图书馆和阅文集团合作,将国家图书馆珍贵藏品中的名家手书“福”字,结合年轻人喜欢的梗制作成福字故事手机壁纸进行推送,为疫情中坚守的读者送去极具仪式感的春节祝福。这一活动得到了广泛关注。典籍中,康熙、雍正、王羲之、颜真卿、赵孟頫等名家手书的“福”,让读者借手机阅读方式,秒懂汉字书写之美。这提示我们,在数字时代,古籍中蕴含的优秀传统文化“触手可及”,会让受众喜闻乐见,典籍里的文字活起来,才能潜移默化成为基因,进而有效传承。

2022年新年伊始,国家图书馆携手阅文集团又发起“甲骨文推广公益项目”,以“让中国字源远流长,让好故事生生不息”为主题,通过甲骨文与网文跨越千年的碰撞,以“网文”助力古老的“甲骨文”在数字文明新时代焕发生机。先是在2022年元旦前夕,“2022阅字如愿”网络互动小游戏正式发布。在互动过程中,用户学到了“虎”“犬”“贝”“吉”等甲骨文,感受到甲骨文的魅力,丰富了疫情中的文化生活。一时间,手机被这一互动游戏“刷屏”,一小时后分享页的打开率便已高达63%。到1月10日,已有83万人次参与互动,此H5已作为亮点案例,上榜爱果果、H5案例分享等多个业界平台。然后,我们首次在阅文平台向社会公众发起“甲骨文”主题征文,十天时间收到来自2200位阅文作家的2500部优秀作品,超过70%是“90后”“00后”作家。穿越3000年的惊艳碰撞,成为国家图书馆和阅文集团献给读者的新年饕餮文化大餐。这次活动,甲骨文版站内互动活动曝光量高达2.15亿。我们欣喜地看到,新技术、新手段、新思维,让甲骨文从象牙塔走进生活,在现代社会焕发出勃勃生机。

2022年,我们根据从古籍中挖掘的音乐文献,与煤矿文工团联合跨界推出“古籍里的古曲”,让古籍可听、古曲可观,实现着古今的穿越、古籍古乐的融合。

▲古籍古曲演出后的合影

这一阶段如果用关键词来形容,我想应该是“赋活”。

习近平总书记指出:“中华文明源远流长、博大精深,是中华民族独特的精神标识,是当代中国文化的根基,是维系全世界华人的精神纽带,也是中国文化创新的宝藏。”古籍工作需要更多人加入、更多力量加持,也需要我们从业者更加全力以赴为之奋斗。之后的若干年,我想还会有更多的关键词去描述古籍事业的发展。我今天讲述的只是35年间和我所在的国家图书馆、和我本人参与的古籍工作相关的点点滴滴,这也是国家古籍工作的缩影,也可以视为古籍工作发展的风向标。对于我而言,一个平凡的生命遇到一个伟大的时代,可用个人的几十年职业生涯为千年古籍续命,并与国家的文运紧密相连,我何其幸运。对承载着中华文脉的古籍而言,无论为之付出多少努力,都是值得的。

END

(原载于政协全国委员会办公厅主管,中国文史出版社主办《纵横》,2023年第3期。图片由本文作者提供。转自“中国政协文史馆”微信公众号)