▲陈红彦,第十三、十四届全国政协委员,国家图书馆古籍馆馆长。

2022年对我而言,可以说是一个特殊的年份。这一年我从事古籍工作满35年。这年3月,我作为第十三届全国政协委员,坐在人民大会堂聆听着李克强总理作政府工作报告,当听到总理说到要“加强文物古籍保护利用和非物质文化遗产保护传承”时,我的内心激动不已。这是“古籍保护利用”第一次写入政府工作报告。作为古籍人,这无疑给我们日常从事的文物古籍保护利用和非物质文化遗产保护传承注入了强大的动力,我既深受鼓舞,又感觉到肩上的责任和使命。

紧接着,2022年4月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进新时代古籍工作的意见》 。《意见》指出:做好古籍工作,把祖国宝贵的文化遗产保护好、传承好、发展好,对赓续中华文脉、弘扬民族精神、增强国家文化软实力、建设社会主义文化强国具有重要意义。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央站在实现中华民族伟大复兴的战略高度,对传承和弘扬中华优秀传统文化作出一系列重大决策部署,古籍事业迎来新的发展机遇。对古籍人而言,这是继2007年1月国务院办公厅颁发《关于进一步加强古籍保护工作的意见》(国办发〔2007〕6号)后一次更强劲的冲锋号,也是更让人振奋的声音。古籍工作在传承和弘扬中华优秀传统文化中的地位将更为凸显、作用将更加突出,这标志着古籍工作进入了新的历史阶段。

我当年之所以选择古籍方向作为终身的职业,源于1983年进入古典文献专业学习。改革开放第一年,我考上北京二中,高一班主任常康老师毕业于北京大学中文系汉语言文学专业,上他的课是一种享受。常老师不仅课上讲得洋洋洒洒,让我听得津津有味,还每周给我们班刻蜡版、印一篇古文“加餐”,让我们标点、注释、翻译,之后老师再批点。这让我的兴趣一下就聚焦到了古文上。高考时,根据常老师的建议,我报考了北京大学中文系古典文献专业,如愿被录取。入学后的第一次震撼,是金开诚先生(1932.11—2008.12,北京大学教授,第六至十届全国政协委员)书法级的板书和渊博的学问。之后,王力、阴法鲁、周祖谟、裘锡圭、袁行霈、倪其心、安平秋、严绍璗、孙钦善、白化文、董洪利,以及客座教授黄永年等,这些原来在书本上见到的名字,竟换作本人在讲台上侃侃而谈、在身旁谆谆教诲,使我受益匪浅,在我记忆中留下终生难忘的烙印。

1987年7月24日,我毕业后被分配到国家图书馆(时名“北京图书馆”)善本特藏部善本组,开启了与古籍相伴的日子。从1983年选择古典文献专业到今年,可以说,我做了40年“古籍人”,从选择职业遇到的质疑——“什么是古文献?”“这么冷僻的专业,能养活自己吗?”到今天古籍工作广受关注、甚至常常成为热点,这些年来,我是见证者也是建设者。

无过即是功,沉寂中的古籍工作

我自1987年入职,从学习到工作的角色转变,其实是懵懵懂懂的。我的第一位部门主任是李致忠先生(1938.4— ,当代著名学者、中国古籍版本目录学家,国家图书馆研究馆员,第九、十届全国政协委员),第一位组长是王玉良老师,先生们不仅学问精深,对晚辈的关爱和栽培也令人感佩。我到办公室工作的时候恰逢《北京图书馆善本书目录》收尾阶段,王老师安排我参与校稿工作,还带着我下库房。没想到我居然第一天就校出一个书名的错误,对职业的兴趣一下子就建立起来了。那时候没有电脑,排版还在铅与火的时代,校改的任务之繁重可以想见。但前辈的严谨、不放过一个标点符号的精神,随着技能的传授也传承了下来。

之后,我有将近两年时间被派到《中国古籍善本书目》(以下称《善本总目》)办公室协助冀淑英先生(1920.2—2001.4,女,当代著名学者、中国古籍版本目录学家,国家图书馆研究馆员,第七、八届全国政协委员)工作。编《善本总目》是周总理的遗愿,从1979年开始,国家图书馆便集中了当时的版本目录学“大咖”和业务骨干,一边征集藏书单位目录,依靠照片和偶尔现场鉴定古籍,一边进行卡片排序、出油印本、核校等流程。那时冀先生已近七旬,为了能让《善本总目》早日完成,她就算佝偻着腰一路蹒跚,也要坚持每天到馆工作。总目办公室一年有10万元的办公经费,在当时可谓非常充裕,但我们用得极其节俭,一年下来,如果不出差,这笔钱便动用得很少,就连桌上的铅笔头也是套上笔帽仍继续使用。

▲冀淑英先生编制《中国古籍善本书目》时的工作照

《善本总目》编纂过程中,常年在办公室工作的有国家图书馆的冀淑英先生、丁瑜先生、陈杏珍老师,阶段性的有南京图书馆的沈燮元先生。主持此书编纂的上海图书馆馆长顾廷龙先生,在京时住在北苑其哲嗣顾诵芬先生(后当选为中国工程院院士)家,距国家图书馆很远,通常是冀先生到顾老家汇报请示。可谓“谈笑皆鸿儒”。

《善本总目》虽然出版后看起来并不庞大,却历时17年才完成。当年没有太多的辅助手段,它的出版唯有依靠前辈对事业的热爱和扎实的学养,这对我职业素养的养成产生了重要影响。那一段和冀先生一起工作的日子让我受益终生,我感受到的不仅是她学术上的严谨,也有她做人的自律坦荡。

2022年,沈燮元先生意外成为“网红”,老人家98岁高龄还坚持每天去南京图书馆上班。当年完成《善本总目》辅助工作后,我回到善本组,从1991年起开始做宋元古籍机读目录,详细著录宋元古籍的信息,包括版式、藏印、避讳、刻工、序跋等。宋元古籍珍贵,经手的藏家也多,第一次做这样的著录,书上藏印累累,很多印章认不出来,更不用说去厘清其递藏关系了。幸运的是,身边有沈先生,每次遇到这样的情况,他或是直接说出那是谁的印、印主是什么时候什么地方的藏家,或是告诉我去查哪本工具书,总能帮我找到答案。他的大脑简直就是超大内存的古籍知识库!两年多时间里,我守着国家图书馆善本书库,和同事日复一日在库房一页一页地翻阅,一项一项地完成著录,现在做古籍版本目录的基础大多是靠那个阶段的工作奠定下来的。这些成果后来整理成为《国家图书馆宋元善本图录》出版发行,为宋元古籍的鉴定提供了参考。

就古籍工作的整体情况而言,那个阶段绝大部分时间是在按部就班地工作,接触到的各馆古籍部的同仁经常开玩笑说,只有接到重要的参观任务时,才会有人想起古籍。当时,多数单位对古籍工作的基本原则是“保管大于流通”,做好古籍工作最关键的是保证古籍的安全、不丢不损,前辈也通常交代说,古籍工作“无过就是功”。十年间,人和事变化不大,只是会看到负责古籍修复工作的同事申请调换岗位,主要原因就是古籍修复工作的职称难评。

如果用一个关键词形容那时的古籍工作,那么我选择的就是“沉寂”。

守望中,古籍行业有了温度

1998年12月,时任中共中央总书记、国家主席江泽民同志到国家图书馆视察。其间,他看到国家图书馆馆藏古籍,当即选了其中一种明代手抄彩绘本诗集,要求做原样复制,并让部队的老同志们学习。江泽民同志指示,让古籍善本在建设社会主义先进文化的进程中发挥作用,要在全社会大兴勤奋读书之风。从那时起直到现在,12月都是图书馆系统的全民读书月,图书馆在推广阅读的活动中发挥了比以往更大的作用。图书馆的社会作用得到了重视,沉寂中的古籍工作有了复苏的感觉。

我是2001年走上管理岗位的。在那之前,善本特藏部的主任大多要50岁左右才可以担任,但这一届,我们三个主任平均年龄不到36岁。国家图书馆把管理中华民族最重要文化遗产的担子压给年轻人,大概是出于激发古籍事业活力的考虑,我们也深感责任重大。上任后,在全国高等院校古籍整理研究工作委员会(简称“古委会”)安平秋、杨忠、曹亦冰等几位老师的支持下,我们在国图开设 “中国典籍与文化”系列讲座。讲座是纯公益性质的,观众没有年龄、身份的限制,时间在周末。2001年5月17日,俄罗斯汉学家李福清作为第一位专家开讲,题目是“汉学研究五十年”。他一口甘肃方言的讲述,我至今记忆犹新。其后,金维诺讲敦煌艺术、王尧讲西藏宗教文化、朱家溍讲南府与升平署、舒乙讲老舍作品的人文特质、赵其昌讲风雪定陵、冯其庸讲红楼梦思想及其版本、启功讲永明声律与中印文化交流、徐苹芳讲丝绸之路上的外国遗物、张公瑾讲南传佛教与傣文贝叶经、吴小如讲古籍整理中的点校注译问题、栾贵明讲伟大的文化长城《永乐大典》、段晴讲波斯帝国的历史传说……这些主讲人那时候都是学界各相关学科的“天花板”,这些讲座不仅使听讲的读者受益,也促进了国图学术的发展。随着他们陆续驾鹤西去,这些讲座成为他们留给我们的宝贵财富。我们当时策划的选题和现在的文化研究热点大多契合,现在想想还有点自豪。而一些冷门绝学,如史金波、聂鸿音讲的西夏,姜伯勤讲的粟特与敦煌,郭黛姮、王其亨讲的样式雷,杨镰探索失落的西部文明,在之后的十几年也起到了“冷门不冷,绝学不绝”的作用。

2002年,国家图书馆开始作为主力参与中华再造善本工程。工程的启动背景是,江泽民同志视察后,李岚清副总理又多次来到国家图书馆调研,提出古籍善本要加强开发利用,不仅要供学界使用,还可以作为国家对外交往的礼品,以彰显中华民族悠久灿烂的文化。

遵照党和国家领导人的指示,财政部、文化部(现文化和旅游部)委托国家图书馆着手对现存古籍的存藏状况进行调研,并从国家图书馆馆藏中选取21种珍贵文献,从2001年起进行试制作。

2002年初,21种样书试制完成,财政部副部长金立群,文化部部长孙家正、副部长赵维绥、副部长周和平以及财政部教科文司的同志们进行了审查,并延请任继愈、杨仁恺、冯其庸等各方面前辈专家进行评估。专家们认为,样书的装帧、制作反映了当代的设计和印刷水平。再造善本的实现,第一,可以吸取历史上典籍散佚的教训,让珍贵典籍化身千百,分藏于各地,以防珍善孤本失传之虞,同时减少珍贵原件的使用,更有效地保护古籍,较好地解决藏与用的矛盾;第二,可以比较全面地发掘中华民族优秀的传统文化,使之发扬光大,更好地建设社会主义先进文化和建设精神文明;第三,再造的善本可以作为国家级礼品走出国门,让世界通过典籍了解中国文化,让中国传统文化的精髓在世界范围产生更大的影响。

▲领导、专家审查“中华再造善本工程”试制的21种样书。

2002年5月,财政部、文化部联合发文(文社图发〔2002〕 21号),决定在全国范围启动“中华再造善本工程”。工程要求各省市自治区文化厅、财政厅及国家图书馆组织有关单位,按照《中华再造善本工程实施方案》做好选目申报工作。工程聘请的专家以《中国古籍善本书目》为基础进行选目,使珍善孤本化身千百,传承文化,合理利用,繁荣学术。工程指导方针为“传本扬学、继绝存真”,选目则 “宋元从宽、明清从严”。

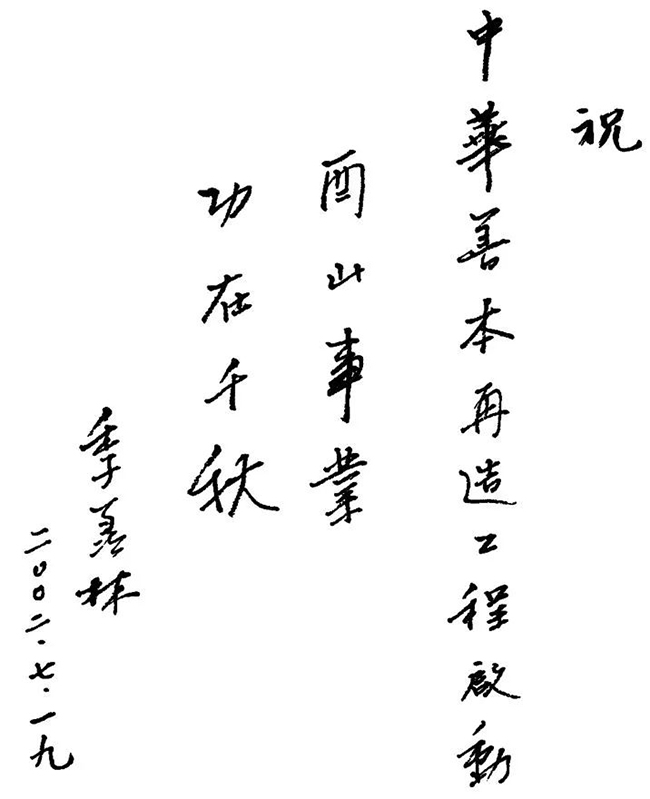

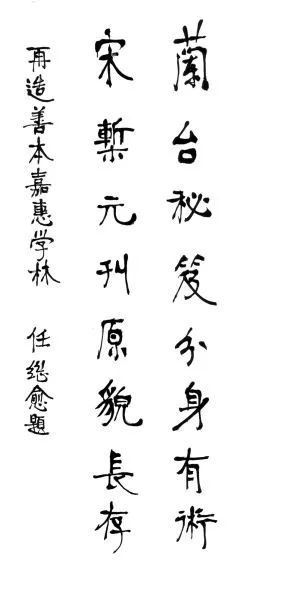

2002年7月19—20日,中华再造善本工程正式启动。学界的两位泰斗分别为这一工程题词,季羡林先生题“酉山事业,功在千秋”,任继愈先生题“兰台秘笈分身有术,宋椠元刊原貌长存”。

▲季羡林、任继愈两位先生的题词。

同年12月19日,再造善本第一批34种完成,在人民大会堂召开出版工作座谈会,李岚清副总理出席并讲话。至今我还记得,任继愈先生发言时激动地说:“作为管理古籍的人希望把古籍保护好、减少翻动,作为读者希望能见到原书、解决学术研究中的问题。再造善本在一定程度上化解了保护和利用的矛盾,要把书做好。”冯其庸先生则将再造《史记》的所有不同版本都购置回家,认真比对研究,以期研究出新的学术成果。

▲开启国家图书馆馆藏敦煌遗书出版工作时,任继愈先生(前排坐)亲切看望工作人员并合影。

再造的方式在很大程度上保证了善本书的传承安全,新印的古籍又方便了利用,推进了学术研究、文化传播与普及。这些再造的古籍后来送进110所高校、30余家包括港澳台地区在内的省级以上图书馆,还走向世界,在世界范围内宣传中国传统文化,使中华民族文化中的智慧为全人类所共享。

出版过程中,我们也培养出来了一批专业人才。比如,每部书都需要撰写提要,担任这项工作的都是年轻人。他们写完,专家们再逐字逐句审改。通过这种方式,青年们得以迅速成长起来。就我自己而言,“再造”一期时就是这样的“撰稿人”,在专家的提携下成长,等到二期的时候就成了“审稿人”,负责给青年人审改提要。我想,这种角色的转变也是这一工程实现的“传承”。

2022年,中华再造善本三期工程初步立项,令人充满期待。

这个阶段,我想到的关键词是“破冰”。

未完待续

(原载于政协全国委员会办公厅主管,中国文史出版社主办《纵横》,2023年第3期。图片由本文作者提供。转自“中国政协文史馆”微信公众号)