作者/ 复旦大学中华古籍保护研究院博士研究生 马步青

内容摘要:针对古籍善本毁于兵燹、大量流散海外的状况,清政府颁布“图书馆章程”“古物保存法”等政策法规加以防范。北洋政府为禁止古籍古物出口,多次下达大总统令以保存古籍。1920年总统府顾问叶恭绰递交“振兴文化”八项建议,提出应注重保存各地古籍书版、整理内阁大库书籍典册、调查海外所藏善本状况,内务部、教育部为此下达多项行政命令。1923年《中华民国宪法》首次将古籍保护列入国家根本大法,内务部、教育部为制定古籍保护法草案展开全面讨论。南京国民政府时期,在中华图书馆协会的促进下,教育部根据新颁《古物保存法》,制定详细的禁止古籍出口法规。中央古物保管委员会成立后,颁布多条法规,为战时古籍文物保护奠定了政策基础。上述种种政府法律行为,虽然尚不完善,执行效果亦因政治动荡和资金匮乏等受到限制,但整体而言,清末民国时期,在仁人志士的积极倡导与推动下,中国政府对古籍保护事务的关注日益增加,所定法规政策也为国家保存了大量珍本秘籍,为传承民族文化做出积极贡献,对当下的古籍保护立法工作具有一定参考意义。

关键词:清末;北洋政府;南京国民政府;古籍保护;立法背景;政策;法规

中国悠久的藏书文化中不乏古籍保护观念[1],然而不论官府、私家、寺观、书院,其藏品的保存与流通大都限于小范围内,并无统一的保护政策与法规。清末以来,包括古籍在内的“古物”因战争和国际贸易大量损毁、外流,引发广泛关注;与此同时,随着公共图书馆逐步建立,大量内府秘籍和民间善本化为公共文化资源,负责“古物保存”和“图书馆”事务的政府部门,在各方呼吁下,开始制定“古籍保护”相关政策法规。

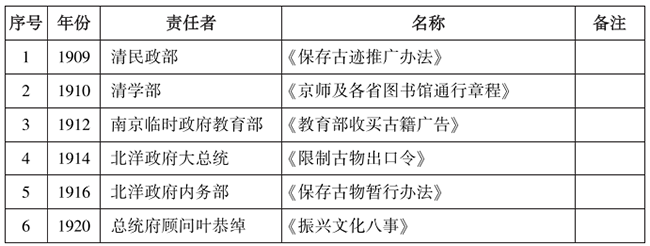

虽然自1909年清政府民政部颁布《保存古迹推广办法》至1946年国民政府教育部制定《清理战时文物损失委员会组织规程》仅卅馀年,但政权更替导致政策法规不断颁布,曾被提出讨论的相关文件很多,集中出现在北洋政府和南京国民政府时期,牵涉教育、内务、外交、财政等多个部门。当时颁布主要有宪法、行政法规、行政命令等,这些文件在开展调查、禁止出口、设立机构接管公藏古籍、设置款项收购私家藏书,注重藏书环境、修复破损古籍、选择善本孤本进行出版等方面都有涉及。

近年来对古籍保护政策法规的研究,较多关注1949年以后[2]。部分围绕清末民国图书馆法和古物保护法的研究,未对古籍保护法规政策进行专门考察[3]。本文将对清末、北洋、南京国民政府时期相关报纸、档案、法律文件进行系统梳理,考察政策法规具体内容的同时,亦着眼于其制定背景、可操作性、施行效果及影响,望能为当下古籍保护工作尤其是政策法规的制定提供参考。

一、清朝末年古籍保护政策法规

清末古籍保护法规的制定,与建设图书馆的风气息息相关。1905年废除科举后,清政府设立学部,这是“中国历史上首次出现正式、独立和专门的中央教育行政机构建制”[4]。学部下设“专门司-专门庶务科”,负责“关于图书馆、博物馆、天文台、气象台等事”[5]。1910年清学部颁布《京师及各省图书馆通行章程》(以下简称“《章程》”),同年的《教育杂志》和《浙江官报》将其归入“教育法令”和“法令类甲”[6],1959年北京图书馆主编《图书馆学论文索引》亦将其列入“法令”项下[7],其性质类似于今日的行政法规。

《章程》共二十条,其中除对图书馆的组织、人员、开办时间加以规定外,有多条关涉古籍保护,兹将相关内容选录如下:

第八条 凡内府秘籍、海内孤本、宋元旧椠、精抄之本,皆在应保存之类。保存图书,别藏一室,由馆每月择定时期另备券据,以便学人展视。如有发明学术、堪资考订者,由图书馆影写、刊印、抄录,编入观览之类,供人随意浏览。

第十条 中国图书,凡四库已经著录及四库未经采入者,及乾隆以后所出官私图籍,均应随时采集收藏。其有私家收藏旧椠精抄,亦应随时假抄,以期完备。

第十五条 图书馆管理员均应访求遗书及版本,由馆员随时购买,以广搜罗……其私家世守不愿出售者,亦应妥为借出,分别刷印、影抄、过录,以广流传。原书必应发还,不得损污勒索。

第十六条 海内藏书之家愿将所藏秘籍暂附馆中扩人闻见者,由馆发给印照,将卷册、数目、抄刻款式、收藏印记,一一备载。

第十七条 私家藏书繁富,欲自行筹款随在设立图书馆以惠士林者,听其设立……善本较多者,由学部查核,酌量奏请颁给御书匾额,或颁赏书籍,以示奖励。[8]

据第八条可知,图书馆所收之书应分为“保存”“观览”两类,古籍中如“内府秘籍、海内孤本、宋元旧椠、精抄之本”应由图书馆根据其内容价值,择优制作副本,在“保存”的同时亦可“供人随意浏览”。该条款既注重保护古籍的原始物质形态,又能发挥其文献价值,体现出藏用并重的理念。第十、十五、十六、十七条,都涉及对私家藏书的态度。规定图书馆要通过购买、录副、鼓励寄存等方式,保存私家所藏秘籍;对“善本较多者”,可以颁布“御书匾额”来鼓励藏家自行建馆。

1907年,晚清四大藏书楼之一的皕宋楼藏书售诸日本一事,是促使该《章程》特别关注私人藏家和古籍善本的重要原因。陆氏藏书售出前,学部咨议官罗振玉就曾发表《京师创设图书馆私议》,提出对“聊城之杨,归安之陆”所藏善本应以破格奖励之手段加以收购,“则二君既申其孝思不匮之心,而古籍亦不至散佚,况更可招致他藏书家乎”[9]。然而在皕宋楼藏书售出前一年,张元济向学部尚书荣庆请求由朝廷拨款收购时,却未获准[10]。陆氏藏书售出不久,清学部对重要私家藏书的态度很快发生了变化。当时,与皕宋楼并称的杭州丁氏八千卷楼亦有售书之意。时任两江总督端方得知此事后,立即委托缪荃孙、陈善馀等人进行接洽。与此同时,学部亦拟用十万元(日人即以此价购得陆氏书)进行收购,开价远高于端方,后未及施行而被缪荃孙等人捷足先登[11]。后学部还计划收购常熟瞿氏铁琴铜剑楼藏书,终以瞿氏不允作罢[12]。时端方以“东南各省,夙称文物荟萃之区,虽经兵燹之摧残,不少缙绅之藏弆,不胫而走,时有所闻”,提出朝廷应该“代为购求,冀以免流失,而资补助”,并购入“浙绅姚氏”“皖绅徐氏”藏书供学部储藏[13]。由此可知,清政府当时保护古籍的主要方式是收购重要私家藏书。

皕宋楼售书不仅影响到政府相关决策,还引发了社会舆论的关注,将“古籍保护”问题推向大众视野。1907年12月上海《新闻报》刊出《论吾国宜急建藏书楼以保存古籍》,文中言及古籍散佚情形:“近者庚子之乱,内府琳瑯及辇下巨族所储藏,半为日人取之以去,而浙中某氏,近复悉其所有,售诸东国。”[14]所谓“浙中某氏”即指归安陆氏。该文称:“新学输入以来,计不逾十年耳,而古籍之沦亡,愈趋愈速,几不可以道里计。……比者道路传闻,谓学部已议建藏书楼,而皖抚冯梦帅亦有斯议。意者天之未丧斯文而假手兹数公者,以永吾中原之国粹乎。”该文除直陈“古籍沦亡,愈趋愈速”等令人痛心的现实外,更对“学部”与“皖抚”的行动表示肯定与赞扬,这反映出知识阶层对政府主导古籍保护事业的期待。其中冯梦帅指安徽巡抚冯煦,他在当年11月底会同端方奏请光绪帝下令各直省一并甄采遗书,以存国粹[15]。而学部广建藏书楼之举也在商讨之中。

1909年,学部《奏筹建京师图书馆折》中特别标榜“督臣端方首创盛举,不惜巨款,购置杭州丁氏八千卷楼藏书”,同时表达了对善本流失现状的担忧:“且士子近时风尚,率趋捷径,罕重国文,于是秘籍善本,多为海外重价钩致,捆载以去。若不设法搜罗宝存,数年之后,中国将求一刊本经史子集而不可得,驯至道丧文敝,患气潜滋。”[16]有基于此,学部在1910年颁布《章程》时,对古籍的保护分为两个层面:(一)使古籍不受散佚损毁;(二)使古籍留存中土。建设公共图书馆,对珍贵的私人藏书进行征集收购,正是第二种保护得以实现的主要手段。

清政府的古物保护法规中亦涉及古籍,在此略加介绍。1906年,清政府在中央官制改革中增设民政部,该部是在“原巡警部的基础上扩大而成”。其下设“营缮司-古迹科”,负责“保存古迹,调查祠庙”[17]。1909年,民政部颁布《保存古迹推广办法》,被认为是“我国文物保护法制化的发端”[18]。全文分“调查事项”六,“保存事项”五,其中“保存事项”第二项关涉古籍:

古人金石书画并陶瓷各项什物,或宋元精印书籍、石搨碑版之属,摩挲之下,如对古人。第中国历来无一公共储藏之所,或秘于一家,或私于一姓,经兵火散失焚弃,瓦砾之不如,故世愈久则愈少,物愈少则愈珍,扃固秘藏,只供一二有力者之把玩,而寒素儒生至求一过目而不得。夫珍贵之品,不能接于人人之耳目,一旦遭遇变故,又岂能邀人人之爱惜。今拟由督抚在省城创设博物馆随时搜辑,分类储藏。其或学士大夫达观旷识,欲将私蓄捐入馆中永远存置,抑或暂时存置,皆听其便。庶世间珍品共之众人,既免幽闭之害,兼得保存之益。[19]

其中将古籍与“金石”“书画”“陶瓷”等“各项什物”并列,保护对象仅限于“宋元精印书籍”,保护手段亦是“创设博物馆随时搜辑,分类储藏”,与上揭学部《章程》无异。

综上所述,清末因社会动荡导致古籍流动率增高,皕宋藏书舶载而东引发学者、督府、学部乃至社会舆论的关注,反映了1909年《保存古迹推广办法》和1910年《京师及各省图书馆通行章程》颁布的时代背景。清政府希望通过建立公共机构,对私人藏书中无力保存的部分进行征购,避免古籍损毁外流,是当时情况下所能采取的较为可行的举措。两部法规虽然随着清朝灭亡自然废止,但其对古籍外流的关注使后来的立法者也很重视古籍出口问题。古籍既是图书,又是文物。清末学部、民政部成立不久,就关注到古籍保护问题,并颁布了相关法令,一方面反映出古籍保护是教育文化事业中的重要问题,另一方面反映出相关立法牵涉较广,北洋时期教育部与内务部间就曾因立法权归属产生严重分歧(详见下文)。

二、北洋时期的古籍保护政策法规

辛亥革命推翻清政府后,革命党人于1912年1月1日在南京成立临时政府。虽然政府初设,各类机构尚未健全,但中央教育部门已经着手征集古籍。3月6日《临时政府公报》刊出《教育部收买古籍广告》,该文内开:“本部现拟筹设中央图书馆,应储书籍甚多。各处如有古籍愿出售者,除星期外,请于每日下午三时至五时,持样本至南京碑亭巷本部接洽。如合意者,本部当给以相当价值。”[20]教育部的收获不得而知,但几天后袁世凯在北京就任临时大总统,随后中华民国北京政府(又称“北洋政府”)取代南京临时政府。

北洋政府时期,古籍古物外流规模扩大。1912年12月间,主管海关的税务处因对文物外流现状深表担忧,特致函内务部咨询禁止古物出口章程。内务部当时回复:“本部现正提议即‘古物保存暂行章程’,尚未公布,未便检出,俟前项章程拟定后再行一并函送”。然而一年以后,税务处也未收到内务部所谓的“暂行章程”,不得不再次致函催促:

查洋商报运中国古物出口,海关以向无专章,不能禁止,兼之各国公使以输运各该国博物院陈设,并非售品,要求免税。本处以历届办有成案,无从核驳,遂致近来古物出口络绎不绝,动辄数十箱之多,不特不能禁阻,且不能征税。长期漫无限制,深恐一二年后,所有中国之金石书画,一切古董,悉为外国所吸收。若不从速设法取缔,殊非保存国粹之道,特再函达贵部查照,迅将前次“限制出口章程”拟定,转达外交部知照各国公使有案,并抄送本处,以便通饬遵办。[21]

这些外流的古物中不乏善本古籍,其时距“庚子事变”不久,又遇政权鼎革,社会动荡使国内热衷收购古籍的官绅阶层购书欲望降低,购书实力下降。在没有相关法令禁止古籍出口,而国外书商、藏家能开出更优厚的价格时,善本外流几乎成为必然。当时有诗言:“大雅于今已式微,海王村店古书稀。如何碧眼黄须客,卷尽元明版本归。”[22]除民间善本外,内府秘籍也多有见于厂肆者。当时生活在北平的学者周肇祥发现:“近来厂肆每发见内府图籍、玉册、宫扇等物”,并认为“此必竖珰辈窃出易钱,而隆裕太后崩逝,一时宫中无主,盗物出者纷纷。”[23]事实上,“盗物”只是一方面,由于北洋政府未能依据《清室优待条件》向皇室供给经费,导致“满清皇室且不惜以秘藏之瑰宝,转售外人”[24]。面临这种情况,1914年北洋政府大总统袁世凯发布“限制古物出口令”。该令的核心是督促内务部与税务处尽快拟定《限制古物出口章程》,然而两处均未按令执行,以至1927年北洋政府再次发布大总统令《妥订禁止古物出口办法》,而该令也随北洋政府倒台不了了之。

虽然在禁止出口方面未能制定专门法规,北洋政府内务部于1916年颁布《保存古物暂行办法》(以下简称“《暂行办法》”),并下发“古物调查表”,要求各省开展古物调查并据实上报,这是中国近代文物普查的开端。该《暂行办法》内容较为粗疏,古物种类基本继承清民政部《保存古迹推广办法》。因《暂行办法》所列古物范围仅“旧刻书帖、名人书画”与古籍稍有联系,所以在各地上报的“调查表”中未见关于古籍的统计[25]。同年,北洋政府教育部饬令各省县图书馆“注意搜集乡土艺文”,从该命令的内容[26]可知,教育部是在收到济南图书馆馆藏书目后,认为该地重视乡邦文献的做法亟宜推广,因以有此命令之下达。次年,在浙江省政府审定的《浙江公立图书馆办事细则》中,“购置”项下列“本省乡土艺文及名人手写本,应随时注意访购”[27]。除此之外,教育部并未针对古籍制定相关法规,1915年该部所颁《图书馆章程》甚至未涉及古籍。

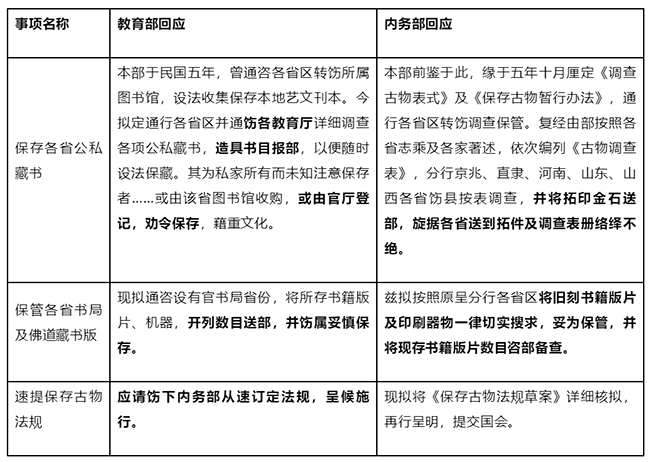

1920年3月,总统府顾问叶恭绰向大总统呈文,提出“振兴文化八事”,其中有七事与古籍保护相关。大总统徐世昌批复“交国务院暨内政、教育两部分别查核办理”,随后教育总长傅岳棻、内务总长田文烈迅即就本部职掌事项予以回应,财政部还就教育部所拟具体办法中要求拨款经营图书馆、影印《四库全书》两事加以签注。叶恭绰呈文中与古籍保护有关者,内容列表1如下:

表1 总统府顾问叶恭绰致大总统条陈(节录有关古籍者)[28]

叶恭绰不仅关注到“故家不能守其业者”,更提出了对书院、官书局、内阁大库、寺庙、海外所藏古籍与书板进行收集保护。其中提议影印《四库全书》一项,缘于1919年叶氏考察法国,发现“日本、印度、巴尔干及南美在各国大学均设有学系,而我国独付阙如”[29],为宣扬中国文化起见,叶氏与法国前总理班乐卫(Paul Painlevé)、汉学家伯希和(Paul Eugène Pelliot)多次沟通后,电请大总统徐世昌每年补助2万法郎在巴黎大学设中国学院,并出资180万法郎在中国学院内建筑四库图书馆,以备《四库全书》影就储藏。到三十年代,有学者提及当时叶恭绰的倡议时言:“盖其时欧战方终,西方人士,睹物质文明之为害,颇欲引用精神文明以补救之,东方人士,因竭力向其介绍,遂有是举。”[30]无论考虑到发扬固有文化,还是增高国际地位,北洋政府对以《四库全书》为代表的古籍寄予厚望。

收到叶恭绰振兴文化的建议后,教育部迅速“召集员司悉心讨论,逐条拟定办法”,内务部亦就保存藏书、书版、制定法规三个方面给予回复。两部回应列表2如下:

表2 教育部、内务部就叶恭绰呈文回应(节录有关古籍者)[31]

针对“保存各省公私藏书”,两部此前都曾下达行政命令,但事实上教育部所谓“设法收集保存本地艺文刊本”,地方回应者寥寥,而内务部“通行各省区转饬调查保护”古物,各省回复的调查表中并未著录古籍。在此情况下,两部承诺再次饬令各省“造具书目报部”“将现存书籍板片数目咨部备查”。就两部回应可知,中央政府当时的保护思路较清政府“建馆收藏”更进一步,着眼于开展“古籍”“古物”调查,然而中央政府的职责仅限于根据所呈报调查结果对各省的保护情况进行监督。

内务部于此后再次“通饬保管公私藏书及板片印刷等物”。1920年5月,无锡县图书馆暨天上、开原等市乡图书馆均收到了此项命令[32]。就江苏一省而言,至1921年6月,仅“太仓、淮安两县旧书目录暨丰县旧藏书籍散佚无存情形”先后呈报,但“亦仅录旧藏书目而于版片数目保管简章及书版缺少或另设法补刊各节概未声叙”,而“其馀各县均未据呈转”[33]。当时江苏全省共计五道六十县[34],内、教两部在叶恭绰上呈条陈后再次下达命令的执行情况可想而知。此次命令除由省厅通知各县公署外,江苏省立第一、二图书馆、南京图书局也接到通知。今暂未见各馆馆藏书目呈交的记录,但1922年江苏省立第一图书馆制定《保存善本规则》,其中第十至十二条对藏书室内温湿之控制、每年择日曝书、书籍辟蠹、有破损者及时修补都做出规定[35],不妨看作地方对中央关注古籍的一种回应。

针对叶恭绰提出的“速提保存古物法规”,教育部认为是内务部职责,内务部亦表明正在筹备中。然而三年之后,古物保护立法权的归属问题,突然在两部门间引发争端。1923年,北洋政府颁布《中华民国宪法》,该法第二十四条规定须“由国家立法并执行或令地方执行”的内容包括“有关文化之古籍、古物及古迹之保存”,并声明“上列各款,省于不触国家法律范围内,得另定单行法”[36]。1924年6月,内务部在该宪法的框架下,拟定《古籍古物及古迹保存法草案及说明书》呈交国务院,并申请议决公布。教育部得知后立即发表声明,力陈前曾奉国务院命与内务部就此事进行商讨,双方往来多次,未有定议。内务部未经教育部同意,贸然提出新法草案,实乃“误解宪法,侵越权限”[37]之举。此前,教育部曾拟定《保存古籍古物条例草案》六条、《奖励保存古籍古物条例》九条,颁布与否尚在讨论之中。

1924年7月23日,教育部致函“宪政实施筹备处”和“法制局”,呈交《对于内务部所订古籍古物暨古迹保存法草案之意见书》,除直斥内务部所订草案与宪法相背外,又指出内务部立法的不妥之处:(1)“有关古籍古物贩运出国,与外交部、税务部均有关系,似应与会商再行起草,方收执行无碍之效”;(2)相关草案乃“行政法规”,其罚则原则只以“罚金拘留为限”,而内务部所订者“动辄比照刑法加等治罪,或于刑法所定之外加至死刑……是不特逾越行政处分之轨度,亦且侵犯司法之独立”[38]。教育部之声讨有理有据,两部争端见诸报端[39]。北京大学研究所国学门考古学会亦就此事发表意见:“夫保存文献之责,言非一端。所以知其当保存者,所以解释而记述之者,所以运用科学智识以为保存之法者,为从事研索之学人,故学人常负指导保存之责。关于学术之行政,教育部为最高机关,故教育部应负主管保存之责。”[40]强调古籍的保存及相关立法权应属教育部。事实上,根据北洋政府1912年8月发布的新官制,教育部社会教育司职掌“关于博物馆图书馆事项”“关于调查及搜集古物事项”[41],而内务部礼俗司职掌“关于保存古物事项”[42],“搜集”和“保存”本来是古籍保护的两个步骤,却分属两部,且负责“搜集”的教育部又掌管着负责“保存”古籍的图书馆事项,这难免会影响具体事务的分工。

一番风波过后,内、教两部法案都未能颁布,但1924年8月北京《民声》报上陆续登出十条内务部所订草案的内容及说明。其中除重申《宪法》及该部具有保存职权外,首次对古籍的范围进行规定:“第三条 本法所称古籍,凡左列各款皆属之。(一)古代甲骨刻文及竹简、贝叶书类;(二)历代写印书类及经卷;(三)历代官刻私刻各板片;(四)历代图表册档。”[43]此前论及保护,有言“宋元精椠”“稀有珍本”等笼统范围,此次因《宪法》将古籍与古物、古迹并列,内务部在立法层面给予了古籍更多关注。其中除刻本外,还将甲骨、竹简、贝叶、经卷、图表档册等皆列入古籍范围。次年,王国维在清华大学发表演讲,论最近二三十年中国新发见之学问,强调“今之殷墟甲骨文字、敦煌塞上及西域各处之汉晋木简、敦煌千佛洞之六朝及唐人写本书卷、内阁大库之元明以来书籍档册”十分重要,“此四者之一,已足当孔壁汲冢所出”[44]。反观内务部所定之古籍范围,则可知古籍之所以在当时可与古物、古迹并列而称者,实与学界之研究动向有密切关系。

综上所述,北洋时期,1920年叶恭绰“振兴文化”呈文与1923年《中华民国宪法》颁布,都对古籍保护政策立法产生较大影响。巴黎和会期间叶恭绰考察欧洲的经历,让他意识到向西方宣传中国文化,对内对外均有诸多益处。巴黎大学中国学院监督韩汝甲认为影印《四库全书》赠予法国乃至欧美,则“吾国文明记载,一跃散布全球”,即便国内大乱,不致再遭庚子《永乐大典》散失之祸。不仅如此,中国文明亦可据此代表亚洲文明,立足世界舞台,增进中西文化互相了解,消弭误会,甚至可以补救“西法之穷”[45]。在这样的背景下,北洋政府在禁止古物出口、开展书籍板片调查、界定古籍范围方面都做出积极尝试。面对政府财政支绌,叶恭绰更提出“前此国人希望各国交还庚子赔款,其预定用途尚无定准,窃意应将上列图书馆、博物院及常年搜存图书古物费一并列入用途之内”[46],这一提议受到蔡元培、梁启超、李煜瀛等人的支持,对南京国民政府时期的古籍保护与抢救贡献极大。

三、南京国民政府时期的古籍保护政策法规

(一)中华图书馆协会对立法的推动

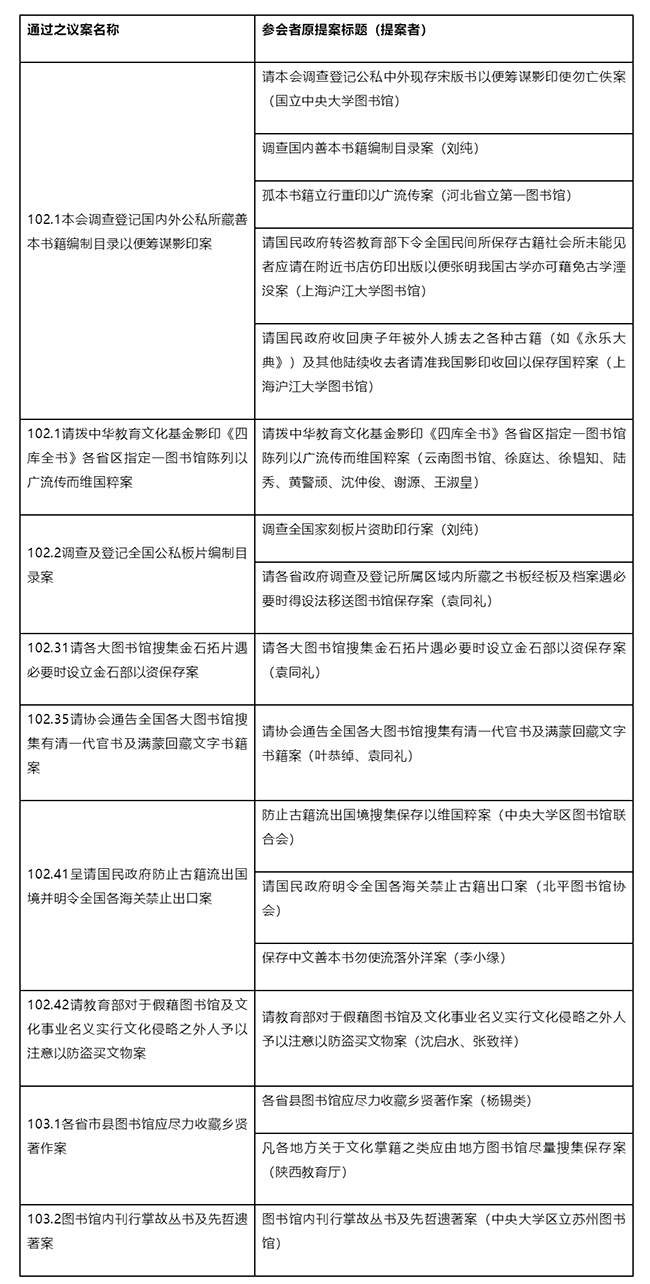

民国时期,中华图书馆协会对古籍保护立法的推动值得关注。1925年6月该会成立仪式上,董事部部长梁启超谈到:“中国今日图书馆事业该向那条路发展呢?……就读物方面,当然是收罗外国文的专门名著和中国古籍。明知很少人能读,更少人喜读,但我们希望因此能产生出多数人能读喜读的适宜读物出来。”[47]梁氏的发言表达了他对新兴图书馆从事古籍收藏整理的期许。随后发言的还有美国图书馆协会代表鲍士伟、图书馆事业家韦棣华,该协会的参与者亦不乏留学欧美的图书馆学者。虽然当时的中华图书馆协会深受西方现代图书馆理念影响,但从梁氏发言不难看出,协会自成立起就较为关注古籍,这种关注在协会第一次年会各地代表提交的议案中可见一斑,列表3如下:

表3 1929年中华图书馆协会第一次年会有关古籍保护的议案[48]

上述议案可分为两类,一类是引导全国图书馆在日常事务中做好古籍保护,包括编制国内外善本书目、影印《四库全书》、编制书籍板片目录、搜集金石拓片和少数民族古籍文献、整理影印地方文献;一类是建议国民政府在禁止全国各海关出口古籍、注意防止外人盗卖文物方面有所作为。

第一类从层级来说并不属于政策立法,然因议案的提出者多为图书馆从业人员,在学术会议上经过商讨取得的共识,似较此前北洋政府内务部的饬令更具号召力。至于该类议案的推行效果,可零星见诸《中华图书馆协会会报》,如:1929年北平北海图书馆购入美国摄书机对所藏珍本拍照保存,并面向其他图书馆开展代摄业务;1935年福州乌山图书馆接收福建新通志书版三千馀片;1936年浙江省立图书馆对馆藏善本及文澜阁藏书书目进行重新修订;1937年国立北平图书馆出版《国立北平图书馆善本丛书》第一集等等[49]。至于《四库全书》的影印,国立中央图书馆筹备处在教育部支持下与上海商务印书馆合作,于1933年至1935年出版《四库全书珍本初集》,完成了自1920年以来政府屡次提议而未能实行的计划。

第二类在年会结束后,由协会执行委员会主席袁同礼向国民政府文官处递交。1930年6月,教育部批准了中华图书馆协会“防止古籍流出国境案”,并借机向国民政府提出建议:

本部对于保存古籍珍本向极注意,遇有此项事实发生,屡经咨请各地军政机关暨财政、交通、铁道各部饬属严查在案。若由政府明令上列关系各部转饬各关口暨各交通机关严厉稽查,不准运输出口,效能自更宏大。[50]

与此同时,国民政府行政院在6月2日公布《古物保存法》,6月15日正式施行。该法的公布,为“各地军政机关暨财政、交通、铁道各部”配合禁止古籍出口提供了法律依据。教育部亦在7月4日迅速颁布《禁止古籍古物出国条例》[51]。8月9日,该条例的主要执行部门——财政部,因“古籍板本复杂,辨识不易,海关人员执行恐感困难”,建议教育部对《条例》进行细化:

惟吾国为文化最古之国,铅椠流传种类繁多。不独宋元明时代所印书籍为最可珍贵之本,即前清所印各种殿本善本书籍,亦属近今所罕觏,现既欲禁止国籍流出国境,究应以何时代所印书籍为禁运标准?况书籍一项,板本种类最为复杂,欲辨别其为何时所刊,何代所印,非具有考古专门之学者,不克胜任,海关人员恐无此种学识,执行必感困难。[52]

财政部还提出不妨以“除石印、影印、铅印各书准予运输外,其中国木板精印之线装本,在规定范围内者,一概禁止运出国境”,通过“印刷技术”和“装订方式”这些较为表面的特征来进行筛选。随后,教育部发表《修正鉴定禁运古籍书出口》,提出六类禁运对象:

甲、线装木板之书籍图画,其刊行在清咸丰元年以前者;乙、原铜活字《图书集成》(甲、乙两项系财部修正加入);丙、《永乐大典》;丁、官署档案(由财部加入);戊、手写抄稿本及精校本(此指著书人自写原稿,无论已未刊行均宜禁运),又精校本系名人校勘之本亦宜禁运;己、总理遗墨及未付印之遗著。[53]

为便于海关人员做出判断,该修正案同时提供了版本鉴定的简要程序[54],进一步增强了法令的可操作性。1931年2月国民政府行政院还命令教育部“迅在文化基金项下,指拨的款”备为收购有流散风险的古籍[55]。相较北洋政府时期,内务部与税务处在制定禁止古物出口标准时的相互推诿[56],中华图书馆协会议案一经呈交,教育部、财政部、行政院反应迅速,可谓八方呼应。

(二)各级政府的行动

除以中华图书馆协会为代表的学术团体外,各级政府、图书馆也围绕古籍保护在建言、立法、执法、宣传方面做出积极尝试。

1932年北平抗日救国会就文奎堂书店将“古本珍集售于日人”一事,致电北平市政府。后经北平公安局受理,文奎堂主人田富有被传唤到局,经审问可知该店向日人出售清康熙刻本《册府元龟》和清光绪刻本《汉魏六朝百三名家集》两种。警察局据相关法规,“处文奎堂以三十元罚金”,并令其不得出售《册府元龟》,而《汉魏六朝百三名家集》因书版现存,“自非古物可比”,令其“俟中日交涉完了后”,可自由出售[57]。该案例反映出当时民众已经意识到可以用法律手段保护古籍,同时从北平警察局的介入亦可看出相关法规的可操作性。

1934年12月,湖北省图书馆馆长谈锡恩就“严禁外来书贾贩运先贤手迹及珍贵书籍出境”呈教育厅转呈省政府,其原文内开:

查吾鄂为全国文化中心之区,文人渊薮,著述如林。宋元之来,不遑枚举。清代以降,代有传人。……又若爱书成癖,考古名家,如宜都杨氏、黄冈刘氏、武昌柯氏、嘉鱼刘氏,或精鉴赏,或富收藏,价抵百城,声隆三楚,其皆有裨于文教至深且钜。……乃查近有外来书贾,与本地商店互相勾结,百计搜求,或以利饵,或以术骗,密将珍本贩运出境,贪图厚利,转售重洋。倘不设法禁止,则吾鄂遗流之先贤手泽,势必为彼辈收罗殆尽。[58]

呼吁地方政府要重视当地私家藏书动向,防止乡邦文献外流。此呈文虽未成为正式法规,但能反映出地方图书馆为更好保护古籍,对相关政策法律确有需求。

1935年山西省政府颁布《山西省各县历代先贤遗物及名胜古迹古物保管办法》,其中有三条和古籍有关:

第二条 历代先贤遗物应行保管者如:(一)著述……第十六条凡私有者,如无力珍藏,必须让与或变卖时,得先呈由该管县政府转呈省政府核准,违者没收,不能没收者追缴其价额。第十七条凡盗卖侵占或损害先贤遗物及名胜古迹古物者,得依法惩办。[59]

该《办法》强调对地方先贤“著述”的保存,并在中央《古物保存法》的基础上,规定当私家无力珍藏需要变卖时,应报呈政府核准,否则将“追缴价额”或“依法惩办”。

此外,山东、浙江两省教育厅对当地重要藏家如海源阁和绍兴古越藏书楼的书籍亦十分关注。浙江省教育厅曾就“古越藏书楼藏书疑将变卖”一事,在《申报》发表声明:“故在公家应一面广为宣传,俾知书籍之可贵;一面由地方设法收买,庶旧家藏书可保,地方文献可存,并仰随时注意办理。”[60]认为地方政府在古籍保护事务上负有宣传、筹款收购之责。

在中央政府层面,1932年国民政府成立中央古物保管委员会,负责“计划全国古物古迹之保管研究及发掘事宜”[61],最初直隶行政院,1935年11月以后改隶内政部[62]。该委员会先后颁布多部相关法令,其中与古籍相关者包括:1935年3月,颁布《古物出国护照规则》,其中明确规定“凡中央或省市直辖之学术机关欲将所保存或采掘之古物运往国外研究时,应呈经中央古物保管委员会核准,转请内政、教育两部会同发给古物出国护照”,“凡私有古物必须运送国外研究者得依本规则之规定,委托中央或省市直辖之学术机关办理之,倘有作伪情弊,该受托之学术机关主管人应负法律上之责任”[63]。1935年6月,该委员会颁布《暂定古物之范围及种类大纲》,涉及古物种类十二项,第七项是“图书包括简牍、图籍、档案、契券以及金石拓本、法书墨迹等”[64],该法令中所列内容皆适用于1930年所颁《古物保存法》。1936年,该委员会颁布《非常时期保管古物办法》,作为备战政策之一,其内容包括“设置安全仓库”“编定其一部分最贵重之物品,随时为入库或其他移动之准备”[65]。抗日战争期间,中国古籍、文物史无前例的大迁徙即是在该法制定的背景下艰难进行的。1936年,该委员会颁布《调查流出国外古物办法草案》,针对流散在外的中国古籍,委托各国使领馆、政府学术团体派驻外国人员或游历外国之中国人士协助调查。其中古籍方面较有代表性的是王重民先生在欧美进行的善本调查,“尝取所见中国古代文献,或拍制显微胶卷,或撰写叙录、提要,对发扬学术,颇为有功”[66]。

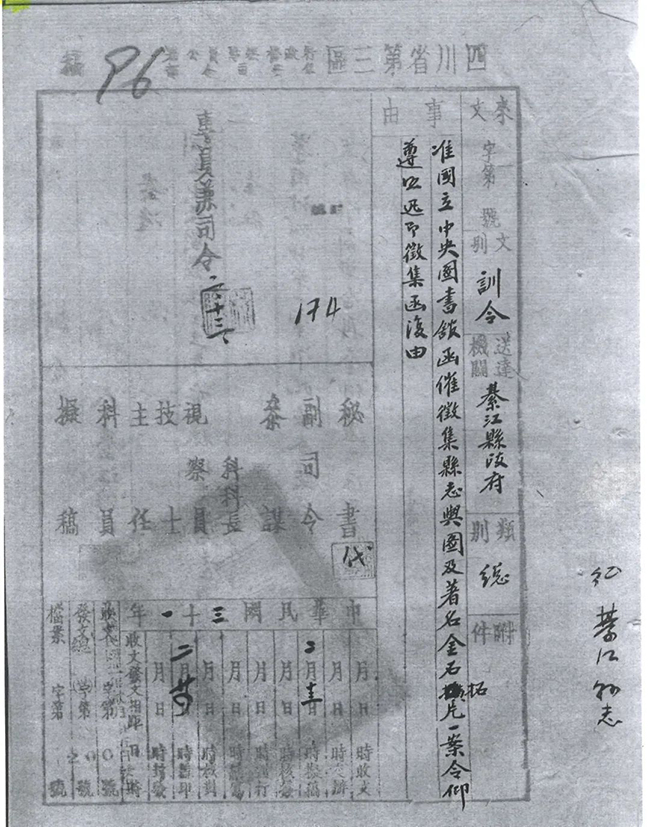

1939年,内迁重庆的教育部颁布《修订图书馆章程》,相较1930年《图书馆章程》,增加了对“舆图、善本与地方文献”的关注。当时国立中央图书馆曾奉令向国统区各县征集舆图及著名金石拓片(见图1),并在1941年3月举办“善本拓片展览会”。与此同时,在管理中英庚款董事会的资助下,中央图书馆在1940至1941年间还曾委托上海、香港两地学者搜购善本,保存文献。

图1 四川省第三区行政督察专员公署致綦江县政府关于征集舆图及金石拓片的训令

抗战结束后,教育部组织战区文物保存委员会,负责调查各项古物、古建筑、图书、美术品等损失情况。1946年该会颁布《教育部清理战时文物损失委员会组织规程》,其中“第六条本会分设左列各组:建筑、美术、古物、古画”[68],有研究指出“古画”组后改为“图书”[69]。在该会委员徐森玉编制的《中国甲午以后流入日本之文物目录》中,不乏对古籍损失情况的记录。1946年底至1947年初,中央图书馆依靠购书目录及中国驻日代表团的努力,从日本追回战时在沪港两地所购之善本三千馀种。1947年2月间,《申报》两次刊文报道此批藏书的追回过程[70]。

综上所述,中华图书馆协会第一次年会通过的古籍保护相关议案,反映出当时图书馆学界对古籍保护工作的基本设想,包括编定善本书目提高国人对古籍善本价值的认识,制定行政法规禁止古籍出口,由国家出款收购珍本秘籍,调查流散国外的善本并设法影印等丰富内容。1927年后,南京国民政府教育部在中华图书馆协会和财政部的推动下,针对禁止古籍出口制定了较为详细的标准。1932年中央古物保管委员会成立,教育部、内政部、国立研究院、博物馆皆有代表参与其中,该会相继制定多部法规,对战前重要善本转移、海外善本调查都发挥了重要作用。该会整合各部资源,避免了立法权争端给政策法规制定带来的阻碍。中华教育文化基金会、管理中英庚款董事会对当时国立北平图书馆、国立中央图书馆的资助,促使大批善本得到妥善保存。这一时期政策法规所关注的内容,基本涉及我国古籍保护事业的各个方面,其中对少数民族文献、地方文献和海外善本收藏情况的关注,至今仍是古籍保护工作的热点问题。

四、总结与借鉴

清末以来,各类古籍保护政策法规的颁布有其复杂动因。其一,古籍保护面临险峻局面是相关政策法规颁布的直接原因。近代频繁的内外战争使得长久以来稳定的内府、私家收藏体系遭到破坏,流入市场的古籍数量激增,频繁的国际贸易导致古籍大量外流。面对古籍的损毁和流失,各界政府在内外舆论的压力下不得不采用法律手段来减少该类事件的发生。其二,古籍作为传统文化的化身,从中吸取精华以富强国家,延续民族命脉是推动相关立法的思想基础。清末以“国学保存会”为代表的知识群体曾援引意大利文艺复兴中“学者由竞相考究古人思想,到对整个古典文化发生兴趣,从而努力搜罗马希腊遗亡之古书,设藏书楼”[71],最终开启西方近代化的例子,强调保护、整理、传播古籍的重要性。抗战时期,“民族文献,国家典籍,为子子孙孙元气之所系,为千百世祖先精灵之所寄”[72]是当时关心民族命运的知识分子的普遍认识。这些观念和认识借助学校教育、舆论等手段得到传播,为相关古籍保护政策立法提供了思想基础。其三,清末新政以来法治思想得到广泛传播,面对古籍外流散佚情形,政府官员、地方士绅、专业学者都认识到通过立法手段解决问题的重要性,这是相关法规政策得以颁布的制度背景。1923年《中华民国宪法》将古籍保护列入其中,即是政府试图以法律手段解决古籍保护问题的集中表现。

在上述背景下,近代古籍保护的立法思想主要包含三个方面。其一,鼓励“化私为公”。1909年《保存古迹推广办法》提到:“夫珍贵之品,不能接于人人之耳目,一旦遭遇变故,又岂能邀人人之爱惜”,提出古籍归公更有利于保护;1920年叶恭绰振兴文化条陈中提出:“苟有故家不能守其事业者,由中央政府或地方政府、自治团体等公为购买,用存国宝”,认为通过收购手段化私为公是保存国宝的有效方式。无论是鼓励捐赠,抑或筹款收购,自清政府至国民政府,设置公共机构接收、管理、保护古籍的趋势是不变的。其二,强调“藏用并行”。早期的相关立法,如1910年《京师及各省图书馆通行章程》明确规定“保存图书,如有发明学术、堪资考订者,由图书馆影写、刊印、抄录,编入观览之类,供人随意浏览”,后来北洋政府、南京国民政府时期提出的有关古籍再生性保护的议案、政策,都贯彻了“藏用并行”理念。这也反映出当时的古籍保护既注重古籍的“文物性”,又尊重古籍的“文献性”。其三,强调古籍的民族性、国家性。当董康得知皕宋楼藏书东售之后,曾感慨“古芬未坠,异域言归,反不如台城之炬、绛云之烬,魂魄犹长守故都也”[73],纵观近代以来的古籍保护政策法规,禁止古籍出口一直是政策立法的重要方面。

通过梳理近代以来古籍保护立法进程中的相关史实,不但有利于认识立法动因和主要立法思想,更能根据具体实施情况为当今古籍保护立法提供借鉴。首先关于立法机构的设置。北洋政府时期各部门间立法权归属不明确,1913年至1925年间,税务处与内务部的相互推诿,导致禁止古物出口标准未能推出。1923年《中华民国宪法》颁布后,教育部和内务部均声称拥有《宪法》所赋予的立法权,最终两部所拟古籍保护草案皆未颁行。当时教育部也认识到“有关古籍古物贩运出国,与外交部、税务部均有关系,似应与会商再行起草,方收执行无碍之效”,这反映出相关立法部门间合作融洽与否,对法规的颁布与实施具有决定性作用。我国现有的古籍保护法制体系,涉及文物、公共服务、图书馆、博物馆、拍卖管理、文物复制等相关法规,以及中共中央办公厅、国务院办公厅、文化部、教育部、国家文物局、国家档案局、国家民族事务委员会、中国社会科学院等部门出台的通知、意见、规划[74],现行政策法规涉及部门多、范围广,相关问题复杂。充分发挥“全国古籍保护工作部际联席会议制度”(2007)和“全国古籍保护工作专家委员会”(2007)的作用,同时联合政府各部门与专业学者团体,定能更利于我国古籍保护政策立法的进步。

其次关于款项设置,清学部虽从张元济处得知皕宋楼藏书待售的消息,但因钱款无着未能重视。至丁氏八千卷楼藏书出售时,地方督府端方和清学部都曾为此筹集专款。1920年,叶恭绰提议各国退还庚款应专设款项用于“图书馆、博物院及常年搜存图书古物”[75]。1925年管理美国退还庚款的中华教育文化基金董事会成立,该会在中华教育改进社、中华图书馆协会积极争取下,自1927年至1945年对国立北平图书馆资助购书费、建筑费等合计6000504元[76]。1930年管理中英庚款董事会成立,该会组织“保存国内固有文化史迹委员会”,自1936年起每年拨专款10万元用于“保存国内固有文化史迹古物”。抗战期间,该会还曾资助居延汉简影印转运、中央图书馆沦陷区善本收购。这些史实都反映出设立专项资金对古籍保护事业至关重要。古籍保护立法若能为古籍保护各项经费提供制度保证,则将促进该项事业长足发展[77]。

再次有关古籍调查,近代以来由于政权更迭、军阀斗争、对外战争等,虽然早在1929年中华图书馆协会就提出编制“国内外公私藏善本书目”的设想,北洋、南京政府也开展了简单的图书调查,但如编定《中国古籍善本书目》《中国古籍总目》,开展“全国古籍普查登记工作”,都是在和平稳定的时代才有可能完成的任务。据统计,截止2021年12月“全国汉文古籍普查工作基本完成,总量为270馀万部……共2861家单位完成古籍普查登记工作,占预计存藏机构总数的96%以上”[78],古籍普查工作取得重大进展。但正如部分学者观察到“现阶段文博系统的古籍收藏及整理研究状况,并不乐观”[79],据《全国博物馆年度报告信息系统》统计,截止2021年中国文物系统国有博物馆有3252家[80]。而2800多家参与普查的单位包括“国家图书馆、各省级公共图书馆、各级博物馆、宗教单位图书馆、科研院所图书馆、高校图书馆及私人收藏机构”[81]等。鉴于古籍馆藏单位性质多样,古籍普查工作仍需调动多方积极性,而古籍保护法规的颁布或能为更好开展古籍普查工作提供依据。

总而言之,古籍保护立法任重道远,对促进全国古籍保护工作具有重要意义。我国现阶段由国务院及中央各部门颁布的政策、命令,相较于散见在各种相关法规中的古籍保护条文而言,发挥了更为突出的作用。未来由中央制定《古籍保护条例》,辅以地方出台古籍保护相关办法,必能为我国古籍保护事业提供更为有力的支持与保障。

END

附录:中国近代古籍保护政策立法主要文件

注释:

[1]其中有代表性的如祁承?《澹生堂藏书约》、孙庆增《藏书记要》、叶德辉《藏书十约》等,相关论述参见程千帆、徐有富:《校雠广义·典藏编(修订本)》,中华书局,2020年,第2-4页。

[2]相关研究有李华伟:《略论近年来新疆古籍保护法制建设进展》,《新疆社科信息》2012第1期,第1-5页;李华伟:《2009-2011年我国图书馆法律立法实践进展》,《西域图书馆论坛》2012年第2期,第1-4页;孙汝昕:《中国古籍保护相关法律法规初探》,天津师范大学硕士学位论文,2019年;桑丽影:《古籍保护立法调查研究》,《卷宗》2019年第35期,第164页;刘雪平:《古籍保护良性运行机制的探析——(湖南省)<古籍保护与服务规范>的解读与启示》,《图书馆》2020年第6期,第101-105页;李华伟:《2007年以来我国古籍保护法制建设进展》,《图书情报研究》2021年第1期,第4-14页。

[3] 相关研究如杨秦:《基于立法进程的我国图书馆立法研究》,南京大学硕士学位论文,2011年;夏梦杰:《民国时期图书馆法规研究》,黑龙江大学硕士学位论文,2014年。李晓东:《民国文物法规史评》,文物出版社,2013年;江琳:《从“文物保护”到“文化保护”——近代中国文物保护的制度与实践研究1840-1949》,新华出版社,2015年;李飞:《市场、观念与国家——近代中国文物保护制度的形成(1840-1934)》,科学出版社,2021年。

[4]关晓红:《晚清学部研究》,中山大学博士学位论文,1999年,第18页。

[5]陈学恂主编:《中国近代教育史教学参考资料(上)》,人民教育出版社,1986年,第587页。

[6]《教育杂志》,1910年第2卷第2期,第13-15页。《浙江官报》,1910年第2卷第21期,第39-42页。

[7]北京图书馆主编:《图书馆学论文索引》第一辑,商务印书馆,1959年,第63页。

[8]《奏拟定京师及各省图书馆通行章程折并单》,《学部官报》1910年第113期,第16-18页。

[9]罗振玉:《京师创设图书馆私议》,《教育世界》1906年第14期,第2页。

[0]徐桢基口述,虞云国整理:《陆树藩其人与皕宋楼藏书售日事》,《史林》2007年第7期,第3页。

[11]石祥:《杭州丁氏八千卷楼书事新考》,上海古籍出版社,2011年,第119页。

[12]许同莘编:《张文襄公年谱》,商务印书馆,1947年,第216页。

[13]《两江总督端方奏江南图书馆购买书价请分别筹给片》,转引自李希泌,张椒华主编:《中国古代藏书与近代图书馆史料》,中华书局,1996年,第146页。

[14]《论吾国宜急建藏书楼以保存古籍》,《新闻报》1907年12月13日,第2版。

[15]《皖府冯奏采访皖省遗书以存国粹折》,《北洋官报》1907年第1559期,第2页。

[16]清学部:《奏筹建京师图书馆折》,《学部官报》1909年第100期,第1页。

[17]鞠方安:《中国近代中央官制改革研究》,商务印书馆,2014年,第107-109页。

[18] 李建:《我国文物保护法制化的发端——论清末<保存古迹推广办法>及其历史作用》,《山东大学学报(哲学社会科学版)》2015年第6期,第153页。

[19]《民政部奏定保存古迹推广办法章程》,《北洋官报》1909年第2218期,第86页。

[20]《教育部收买古籍广告》,《临时政府公报》1912年第30期,第12页。

[21]《税务处致内务部公函》,中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编·第三辑·文化》,江苏古籍出版社,1991年,第185-186页。

[22]金绶熙:《京都新竹枝词》,潘超、丘良任、孙忠铨等主编:《中华竹枝词全编1》,北京出版社,2007年,第106页。按:1913年上海光华编辑社出版姜泣群《朝野新谈三》有“北京某报近载京都新竹枝词甚多……绮佛诗云……”(第221页),《中华竹枝词全编》记作者为“绮佛”,绮佛即金绶熙号,生平不详。编者将其词列入民国时期,据《朝野新谈》可知该诗作于1913年前后。

[23]周肇祥著,赵珩、海波点校:《琉璃厂杂记》,北京燕山出版社,1995年,第8页。

[24]《古物保存记》,《公言》1914年10月20日,第1卷第1期,第6页。

[25] 1917至1919年间,河南、山西、山东、直隶、奉天几省都曾提交《古物调查表》,具体内容参见各地《政府公报》。

[26] 命令内容为:“查山东济南图书馆藏书目中,有山东艺文一门,网罗颇富,而他处图书馆留意及此者尚少。亟宜参照济南图书馆办法,于本地艺文刊本广为搜集,即未出版者,亦宜设法抄借藏庋,以免历久放[散]佚。”(摘自《政府公报》,1916年第322期,第13-14页)

[27]浙江省图书馆志编纂委员会编:《浙江省图书馆志》,中国书籍出版社,1994年,第448页。

[28] 《叶恭绰呈请设立国家通儒院等文化学术机构的有关文件》,《中华民国史档案资料汇编·第三辑·文化》,第576-579页。

[29] 遐庵年谱汇稿编印会编:《叶遐庵先生年谱》,遐庵年谱汇稿编印会,1946年铅印本,第74页。

[30] 郑鹤声:《影印<四库全书>之经过(附照片)》,《图书评论》1933年第2卷第2期,第67-68页。

[31] 《叶恭绰呈请设立国家通儒院等文化学术机构的有关文件》,《中华民国史档案资料汇编·第三辑·文化》,第579-584页。

[32]《保存古籍之公函》,《新无锡》1920年5月9日,第2版。

[33] 《训令第一〇二六号》,《江苏教育公报》1921年6月1日第4卷第6期,第30页。

[34]林传甲:《大中华江苏省地理志》,商务印书馆,1918年,第2页。

[35] 《江苏省立第一图书馆保存善本规则(民国十一年一月呈准施行)》,《浙江公立图书馆年报》1922年第7期,第29页。

[36]《中华民国宪法全文》,《东方杂志》1923年第20卷第21期,第136页。

[37]朂公:《教部对于内务部之争议》,《申报》1924年7月31日,第10版。

[38] 《教育部对于内务部古籍古物暨古迹保存法草案意见书》,《教育公报》1924年第11卷第7期,第60页。

[39] 《互争古物保存权》,《民国日报》1924年7月23日,第1张第2版。《教育部力争保存古物权限》,《时事新报(上海)》1924年7月30日,第12版。

[40]《研究所国学门考古学会对于内务部古籍古物暨古迹保存法草案意见书》,《北京大学日刊》1924年7月26日,第2版。

[41]《教育部官制》,中国第二历史档案馆编:《政府公报》第四册,上海书店,1988年,第71页。

[42]《内务部官制》,《政府公报》第四册,第235页。

[43] 《内务部提出古籍古物暨古迹保存法草案并说明》,《民声》1924年8月27日,第1版。

[44] 王国维:《最近二三十年中中国新发见之学问》,《学衡》1925年第45期,第44页。

[45]《韩汝甲请设国学院以维护固有道德并供中外人士研究中国文化致谭延闿等函》,中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编·第五辑·第一编·文化(二)》,江苏古籍出版社,1994年,第524-526页。

[46] 《叶恭绰呈请设立国家通儒院等文化学术机构的有关文件》,《中华民国史档案资料汇编·第三辑·文化》,第579页。

[47]梁启超:《中华图书馆协会成立会演说辞》,《浙江公立图书馆年报》1925年第10期,第90-91页。

[48]中华图书馆协会编:《中华图书馆协会第一次年会报告》,1929年。按:各议案依报告顺序排列。

[49] 分别见于《北海图书馆摄印善本寄存板片》,1929年第4卷第6期,第12页;《乌山圕接管通志版片》, 1935年第10卷第4期,第41页;《浙省立圕重订文澜阁及善本书目》,1936年第12卷第1期,第28页;《新书介绍:国立北平图书馆善本丛书》,1937年第12卷第4期,第44页。

[50]《国民政府文官处与行政院关于审核中华图书馆协会第一次年会决议的往来函》,《中华民国史档案资料汇编·第五辑·教育(二)》,第796页。

[51]《教部计划整顿文化机关》,《申报》1930年7月5日,第17版。

[52]《财部请规定禁运出国古籍范围》,《申报》1930年8月9日,第9版。

[53]《修正鉴定禁运古籍书出口》,《申报》1930年11月19日,第14版。

[54]该程序具体为:“在木板古本,以其刊行朝代或年月为准,朝代或年月不明者,以序跋年月为准,序跋年月不明者,以序跋人存殁年月为准。乙、对于前举各事项,鉴定上发生疑义时,须由海关将原本送财部转咨教部鉴定之。如册数过多,可抽检若干卷册,或送教部,或由部派委员鉴定之。而在离京太远之海关,得报财部转咨教部,令行该省市教厅局就近会同海关鉴定之。”

[55]《古籍古物:国府严禁转售外人令行政院饬教育部购买保存用彰文化而保国粹》,《中央日报》1931年2月11日,第10版。

[56]《禁止古物流出国外的有关文件》,《中华民国史档案资料汇编·第三辑·文化》,第186页。

[57] 《防止书贾外售古籍:抗日会函古物保管委员会》,《国立北平图书馆读书月刊》1932年第1卷第4期,第21-22页。

[58]《鄂省禁贩珍贵书出境》,《中华图书馆协会会报》1935年第10卷第4期,第页。

[59] 《山西省各县历代先贤遗物及名胜古迹古物保管办法》,《山西省政府行政报告》1934年10月,第25-27页。

[60]《浙教厅注意古越古书》,《申报》1930年1月11日,第11版。

[61]《中央古物保管委员会组织条例》,《教育部公报》1932年第4卷第25-26期,第14页。

[62] 《修正中央古物保管委员会组织条例》,内政部总务司第二科编:《内政法规汇编·礼俗类》,商务日报馆,1940年,第157页。

[63]《古物出国护照规则》,内政部总务司第二科编:《内政法规汇编·礼俗类》,第147-148页。

[64] 《暂定古物之范围及种类大纲》,《教育部公报》1935年第7卷第25-26期,第49页。

[65]《非常时期保管古物办法》,中央古物保管委员会编:《中央古物保管委员会议事录》第2册,1936年,第53页。

[66]王重民:《中国善本书提要·傅序》,上海古籍出版社,1983年,第1页。

[67]《四川省第三区行政督察专员公署致綦江县政府训令》,重庆市档案馆藏,档案号00550002002360000096000。

[68]《清理战时文物损失委员会组织规程》,《教育部公报》1945年第17卷第11期,第4页。

[69]康保成、欧阳光、黄仕忠编:《黄天骥教授从教六十周年庆贺文集》,中山大学出版社,2016年,第208页。

[70]《我国向日追还善本古籍》,《申报》1947年2月5日,第8版。《我被劫善本书籍第二批由日运回》,《申报》1947年2月12日,第6版。

[71]王东杰:《<国粹学报>与“古学复兴”》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》2000年第5期,第104页。

[72] 郑振铎著,陈福康整理:《为国家保存文化——郑振铎抢救珍稀文献书信日记辑录》,中华书局,2016年,第315页。

[73] [日]岛田翰撰,杜泽逊、王晓娟点校:《古文旧书考》,上海古籍出版社,2014年,第397页。

[74]参见李华伟:《2007年以来我国古籍保护法制建设进展》,《图书情报研究》,2021年第1期,第4-14页。中国古籍保护网(古籍保护政策法规),2022年12月2日;全国标准信息公共服务平台(古籍相关部分),2022年12月2日;中国法院网(古籍相关部分),2022年12月2日。

[75] 《叶恭绰呈请设立国家通儒院等文化学术机构的有关文件》,《中华民国史档案资料汇编·第三辑·文化》,第582页。

[76] 张书美、刘劲松:《美国所退庚款与中国近代图书馆事业》,《图书馆界》2008年第3期,第51页。

[77]经费包括:库房、设备、日常保护、普查、修复、数字化、购书、科研、整理出版、人才培养等。参见国家图书馆古籍保护立法研究项目课题组:《古籍保护立法研究调查问卷》,2022年9月。

[78]《全国汉文古籍普查工作基本完成 总量达270余万部 资源分布和保存状况基本摸清》,《光明日报》,2021年12月10日,第9版。

[79]柳向春:《古有憙》,广西师范大学出版社,2020年,第263页。

[80] 参见中国博物馆协会官网,2022年12月2日。

[81]张珂卿:《<全国古籍普查登记目录>出版述论》,《古籍保护研究》第九辑,大象出版社,2022年,第32-33页。

(经《文献》编辑部授权,转自《文献》2023年第2期,引用请以原文为准。)