专题策划

古籍保护人的2022

翻开岁月篇章,2022年挥手告别,这一年是“中华古籍保护计划”实施十五周年,也是新时代古籍事业繁荣发展的重要一年。4月,中办、国办联合发布《关于推进新时代古籍工作的意见》;10月,全国古籍整理出版规划领导小组印发《2021—2035年国家古籍工作规划》;同月,文化和旅游部组织召开全国古籍工作会议精神传达学习会……这些指导性的文件和会议,对目前古籍工作的瓶颈和困惑很有针对性,提振了信心,更推动了古籍保护事业呈现新气象、取得新进步。

回顾这一年,在日复一日的稳步推进与开拓进取中,古籍保护人有满满的成就感:他们在修复、编目、数字化、出版等方面深入挖掘;在古籍活化、破圈宣传方面频出亮点,每个人都交上了漂亮的成绩单,同时坚定了对2023年古籍工作的信念和方向。现特邀部分古籍保护人谈谈自己的2022年,这是他们的年终总结,亦可管窥古籍领域的2022。话题关乎最具成就感的成果、一些工作未完成的遗憾,更关乎充满希望的2023及古籍保护的前景展望。

构建科学而全面的古籍保护学科知识体系

作者:姚伯岳 天津师范大学古籍保护研究院

新成果:古籍保护事业开枝散叶

对我个人来说,2022年最有成就 感的成果就是我的两部书同时在6月份由广西师范大学出版社出版了,一 部是《中国图书版本学》(新一版),一部是《美国哈佛大学哈佛燕京图书馆藏金石拓片图集》。《中国图书版本学》(新一版)其实是第三版了,前两版都是由北京大学出版社出版的,第一版叫《版本学》,第二版改名叫《中国图书版本学》,这次因为换了出版社,所以叫新一版。在目前古籍保护方兴未艾的形势下,这本书的再版我觉得还挺是时候。《美国哈佛大学哈佛燕 京图书馆藏金石拓片图集》(以下简称《图集》),是在我2005年整整一年对哈佛燕京图书馆馆藏所有拓片进行编目的基础上完成的,时隔16年后这部8开9册的书得以出版,令人不胜感慨。这部《图集》从哈佛燕京图书馆馆藏1000多种拓片中精选 131种进行完整收录,其中还包含20种丛帖,使这部《图集》事实上成为一部大型 的丛帖集成,这在丛帖出版史上还是第一次,具有极高的文献收藏价值和艺术鉴赏价值。

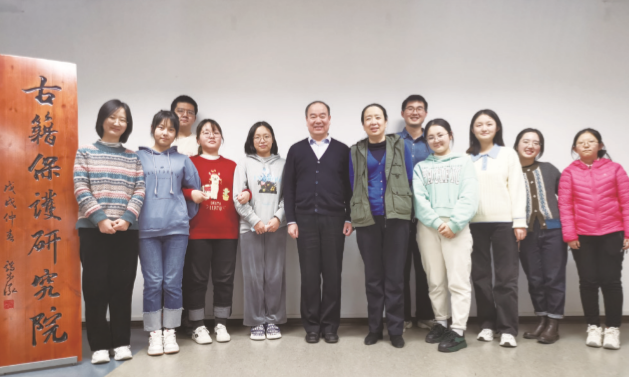

对于天津师范大学古籍保护研究院来说,2022 年度古籍保护研究院老师发表学术文章27篇,出版学术著作3部,获批国家社科基金、教育部人文社科青年基金、天津市社科基金等各级别科研项目4项,开设博士生、研究生和本科生课程 19 门,取得了令人骄傲的成绩。特别值得一提的是,古籍保护研究院今年又新进了3位专 任教师,总人数达到12人,突破了原定 10 人编制的限额,并将继续向着更高的目标迈进。

除此之外,还有一件事和我们天津师范大学古籍保护研究院有密切关系,那就是中国古籍保护协会古籍编目专业委员会于2022年6月29日成立,挂靠在天津师范大学。古籍编目专业委员会是中国古籍保护协会成立的第10个分支机构,汇聚了全国图书馆、博物馆、高等院校和出版单位 古籍编目共24位专家学者。成立后,古籍编目专委会立即积极推动古籍编目实际工作的开展,利用天津师范大学古籍保护研究院师生的力量,首先完成了天津医科大学图书馆所藏全部1000多册中医古籍的编目工作,随后又完成了本校文学院所藏 6000 多册古籍的编目工作,并最终完成了本校历史文化学院所藏近万册古籍的编目任务。今后,帮助各小型古籍存藏机 构对其所藏古籍进行编目,将是古籍编目专委会的一项经常性任务。

近期,古籍编目专业委员会还设计发放了古籍编目现状调查问卷。此项活动得到专委会各位委员的大力支持和积极配合,目前已收到填写完成 的调查问卷近300份。随后对该调查 问卷数据结果进行的各种分析,将有 力支持专委会今后工作的取向选择,为古籍编目相关研究的进行提供有益的参考。

2022年12月7日,在古籍编目专委会的积极推动下,天津师范大学古籍编目研习中心也宣告成立。该研习中心由天津师范大学古籍保护研究 院6位老师和8名博士后、博士、硕士生组成,拥有占地400平方米的古籍编目工作室,配备了20多台电脑和 2 台扫描仪、2 部投影仪,可以有效开展古籍编目的实践、教学和相关各种活动。成立古籍编目研习中心的目的,是使其成为古籍编目专委会开展工作的抓手,通过该中心的研究与实践活动,协助古籍编目专委会履行职能,充分发挥天津师范大学古籍保护研究院在古籍编目方面的特点和优势。

如果说2022年还 有什么想做而未完成的遗憾,那就是由于疫情的影响,我们古 籍保护研究院与国外的合作交流未能顺利进行,原本定于2022年向外派出访问学者 的事情不得不推迟;一些应该开展的国际合作项目也被迫顺延甚至取消。

新挑战:

古籍保护方向何去何从?

2022年下半年发生了一件对我们古籍保护研究院来说非常重要的事情,那就是国务院学位委员会和教育部发布《研究生教育学科专业目录(2022 年)》,将原来“历史学”学科门类下的“文物与博物馆”专业学位拆分 为“博物馆”和“文物”两个专业学位,“博物馆”仍在原来位置,而“文物” 则改设在“交叉学科”学科门类之下,并且可以招收专业博士。我们知道,国内大多开设古籍保护方向的大专院校都是在“管理学”学科门类的“图书情报”专业学位下设置该方向专业硕士学位的,所以这一变动对他们影响不大。但我们天津师范大学的古籍保护方向专业硕士是设在原来的“文物与博物馆”专业学位下的,现在“文物”与“博物馆”分家,古籍保护方向何去何从就成了一个大问题。目前天津师范大学的古籍保护方向选择留在“博物馆”专业学位中,但其活动余地无疑比原来小了,今后的招生和学生就业也会受到影响。古籍保护向何处去?我们目前的思路之一是与本校管理学院协商,在该院的“图书情报” 专业学位中也同时设置古籍保护方向,尽量扩展古籍保护的天地。

新思路:

让“古籍”成为一级专业学位

在最近20来年业界的表述中,古籍保护主要包括原生性保护和再生性保护两部分内容。与之相对应的是古籍编目、古籍修复、古籍保藏、古籍复制、古籍出版、古籍数字化等工作 内容。

2019年,天津师范大学古籍保护研究院申报的国家社会科学基金重大项目“古籍保护学科建设与基础理论研究”成功中标,该项目的申报书中明确提出:要“按照古籍原生性保护、再生性保护、传承性保护的思路,建构古籍保护的学科建设体系”。古籍的传承性保护,是天津师范大学古籍保护研究院第一次明确提出来并加以科学论证的。我们认为,古籍的传承性保护是对古籍所进行的文化传承,传承也是保护,文化传承是古籍保护工作的重要使命。古籍保护的学科建设必须以文化传承为根本目的,才能构建科学而全面的古籍保护学科知识体系,才能培养出目光远大、胸襟开阔、富于历史使命感的古籍保护人才,让中华优秀传统文化代代相承,永不停息。

具体来说,古籍传承性保护大致包括以下内容:古籍文本和古籍知识的学习研究;古籍工艺技能与传统写印材料的学习研究。其对应的学科分别为古文献学、古籍传播学、古籍数字人文、古籍工艺学、传统写印材料学等。在古籍传承性保护的理论下,这些学科将成为古籍领域的新增长点,会产生许多新的有价值的课题,并在今后产生越来越广泛的社会影响。加入了这些学科的古籍保护,形态变得稳定完整,体量变得足够庞大,完全符合一级学科的标准。

“古籍传承性保护”与“古籍原生性保护”“古籍再生性保护”三足鼎立的内容架构,理顺了古籍保护各项工作的内在逻辑关系,是对古籍保护事业认识日益完善的结果,也是古籍保护学科建设不断进步的表现,为构建合理的古籍保护学科知识体系创造了有利的条件。我们今后的目标,就是继“文物”专业学位之后,让“古籍”也成为“交叉学科”学科门类下的一级专业学位。

(转自“古籍保护”微信公众号)