2022年8月4日,农历七夕佳节,“启卷知新 文脉流长——2022年中华传统晒书活动启动仪式”在国家图书馆举办。与此同时,国家图书馆以“典籍里的七夕:一起晒书吧”为主题开启直播活动。七位专家学者“晒”出七组与七夕相关的国图精品馆藏,包括:甲骨、敦煌遗书,宋刻本《昭明文选》,《红楼梦》最重要的早期版本己卯本《脂砚斋重评石头记》,以及此前鲜为人知、第一次和大众见面的纳兰性德满文家谱,等等,可以说是珍本云集,琳琅满目。

一起晒书,典籍里的七夕

讲述人:郑小悠 国家图书馆副研究馆员

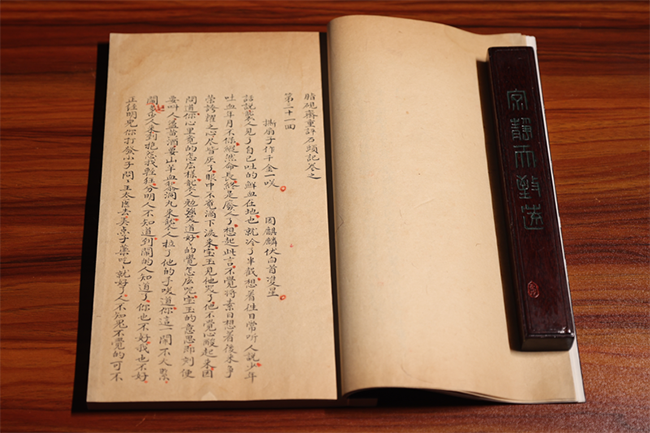

晒书:己卯本《脂砚斋重评石头记》

七夕与红楼女儿命运伏笔

《红楼梦》的内容保罗万象,被很多人称为是一部清代社会生活的百科全书,其中写到了很多跟节庆风俗有关的内容,比如正月十五上元灯节有元妃省亲,芒种节有黛玉葬花,端午节前有清虚观打醮、元春颁赏,中秋节有贾雨村吟诗、荣国府夜宴,到了除夕又有宁国府祭祖,都是全书起承转合的重要关节。但是对于“七夕”节,却没有正面描写。这个乍一想其实有些不合理。因为《红楼梦》是一部着重描写闺阁女性生活和情感的千古奇书,作者在书中一再展现出他对于女性的爱惜与赞美。而七夕这个节日又是个歌咏爱情,充满女性色彩的节日,甚至被称为女儿节。那么红楼梦描写了这么多节庆场景,却特意回避正面描写女儿节,是不是感觉怪怪的呢?

实际上虽然没有正面的七夕描写,但整部书提到七夕的地方并不少,而且都与女性有关,都写出了红楼女儿的命运伏笔。其中最长的一段,是在提到王熙凤和贾琏的女儿巧姐时候出现的。《红楼梦》第四十二回,写刘姥姥二进大观园,临走前,王熙凤想借她老人家的高寿,和她贫苦的出身,给自己的女儿取个名字,压一压。这里就有了一段寓意很深的对话。刘姥姥就问这个小姑娘是哪天生的呀?王熙凤就回答说,正是生的日子不好,可巧是七月初七。刘姥姥就笑道:“这个正好,就叫她是巧哥儿。这叫做以毒攻毒,以火攻火的法子,姑奶奶定要依我这名字,她必长命百岁。日后大了,各人成家立业,或一时有不遂心的事,必然是遇难呈祥,逢凶化吉,却从这个巧字上来。”王熙凤听了之后非常高兴,赶紧向刘姥姥道谢,说只保佑她应了你这话就好了。

影视剧87版《红楼梦》剧照

这段对话里,其实就透露出很多层面的意思。首先王熙凤说自己的女儿是七月初七也就是七夕节那天出生的,这不是一个好日子。为什么这样说呢?早期的七夕风俗,主要是乞巧、晒书、求子、拜魁星、供奉磨合乐等,大多数是很喜庆的,是一个偏向于妇女的娱乐节日。但是渐渐的,随着七夕节俗中牛郎织女被银河割断的爱情神话故事越讲越细腻,在婚姻情感方面,就带有了很大程度的悲剧色彩,特别是对女性而言。所以王熙凤说女孩儿生在这个日子是不太好的。但是刘姥姥这个社会经验更丰富,也更接地气的老人家觉得没关系,她给这个七夕出生的女孩儿以巧字命名,就是后文提到的巧姐儿。在她看来,七夕对女性的婚姻而言,虽然有些悲情色调,但这毕竟是个跟乞巧有关的节日,不如咱们就叫这个巧字,她这辈子就可以逢凶化吉,遇难呈祥。所以在这个位置,《红楼梦》的批注者脂砚斋,就批了几句,说“作谶语以影射后文”“狱神庙相逢之日始知遇难呈祥,逢凶化吉,实伏线于千里”。

我们知道《红楼梦》作为长篇章回小说之所以厉害,其中一个很重要的点是它的文章结构和写作技巧,有所谓的草蛇灰线,伏脉千里。就是讲《红楼梦》的人物命运、事件因果,都有前后照应的伏笔。后来巧姐这个人物的命运,就应在这个巧字上。虽然贾家抄家败落了,她要被自己狠心的舅舅卖掉,但是这位给她取名字的刘姥姥没有忘记王熙凤曾经帮助过自己的恩德,把巧姐从最危难的境遇下解救了出来,并且和自己的外孙板儿凑成了美满姻缘,就有了所谓的逢凶化吉、遇难呈祥。

除了写巧姐这个出生在七夕的姑娘之外,《红楼梦》提到与七夕相关的事情,都是对重要人物命运的影射。比如全书第十八回,也就是重要的元春省亲篇章。元春从宫里回到娘家,先在荣国府和祖母父母这些重要的亲人见了面,然后到大观园游园,又看着宝玉众姐妹作诗,接着是在大观园听戏。元春一共点了四折戏,这四折戏就不是随便放的,而是作为后文情节的伏笔出现。第一折戏是《豪宴》,出自明末剧作家李玉的昆曲剧目《一捧雪》,脂砚斋批注说这是伏贾家之败。第二折是《乞巧》,出自康熙年间剧作家洪昇的《长生殿》,被脂砚斋点评说这是“伏元妃之死”。因为杨贵妃最后在马嵬坡自杀,所以元妃的死大概也是一个类似的场景,是作为政治斗争的牺牲品。

影视剧87版《红楼梦》剧照

另外《红楼梦》第三十一回,它的章回标题叫“因麒麟伏白首双星”,双星这个意象在传统诗词中,大多是代指牛郎、织女星,而麒麟我们知道,是史湘云史大姑娘佩戴的饰物,也就是她这个人的象征。这一段故事是说宝玉在清虚观打醮时看到一个金麒麟法器,跟湘云佩戴的金麒麟是一对儿,就带回了大观园,准备送给湘云。后来这个金麒麟应该到了湘云未来的丈夫卫若兰手中。另外在第七十六回湘云和黛玉凹晶馆联句的时候,两人也联出了“犯斗邀牛女,乘槎待帝孙”的句子,再次从湘云口中提到了牛郎织女天各一方的情形,预示她的婚姻不幸,不能夫妻同老。就像湘云的判词所说“终究是云散高唐,水涸湘江”“展眼吊斜晖,湘江已逝楚云飞” 。

再比如第七十八回,宝玉为了祭奠含冤而死的晴雯,写了一篇情深意切、又富于文采的《芙蓉女儿诔》。其中有一句写:“楼空鳷鹊,徒悬七夕之针;带断鸳鸯,谁续五丝之缕。”晴雯是《红楼梦》里手最巧、针线活最好的姑娘,曾经为贾宝玉病补孔雀裘。所以在纪念晴雯的诔文里,贾宝玉使用了七夕乞巧这样的意象,既象征晴雯的灵巧聪慧,又体现出二人之间脆弱委屈的深情,有这样双关的意味。

总而言之,《红楼梦》虽然没有七夕节的直接描写,但七夕的符号,却渗透进许多重要回目,是元春、湘云、巧姐、晴雯等多个重要人物命运的象征。《红楼梦》中的七夕,大体呈现出一种比较悲情的色彩,作为一个“女儿节”,和全书“千红一哭,万艳齐悲”的整体基调是相吻合的。

我们今天晒书晒到的这册《红楼梦》,全名叫《脂砚斋重评石头记》,是国家图书馆的藏书,也是《红楼梦》早期最重要的版本之一。因为书中有“己卯冬月定本”的题记,所以被称作“己卯本”,己卯就是乾隆二十四年,这一年距曹雪芹去世已经只有四年了。《红楼梦》的流传、抄写、刊刻是非常复杂的过程,它在成书的早期主要以抄本的形式存在。其中有三个最重要的版本,就是甲戌本(上博)、己卯本,和庚辰本(北大),可惜这三个本子都是不全的。比如我手中的这个己卯本,就只剩下四十一回和两个半回,里面有脂砚斋的批语717条,其他的内容都找不到了。这个本子现在有三十八回藏在国家图书馆,剩下的藏在国家博物馆。

己卯本一个很特殊的地方,就是他跟雍、乾时期一个很重要的王府有关系。它被认为是怡亲王府的抄本,因为这个版本的文字,除了避康熙皇帝的“玄”字讳之外,还避了两代怡亲王允祥、弘晓的名讳。允祥是康熙皇帝的第十三子,在雍正年间的权势很大,而且和曹雪芹家族的关系也非常密切,被认为是曹家在雍正年间复杂政治斗争中的保护人。他和他的继承人弘晓都非常喜欢藏书,和当时的很多知名文人都有密切的联系。所以《红楼梦》这部奇书在乾隆二十四年完成之后,很可能被怡亲王府借走,由喜欢它的小怡亲王弘晓组织人员进行抄录,抄录的结果,就是我们今天晒出来的这部珍贵的《红楼梦》早期抄本,也是国家图书馆非常珍视的馆藏孤品。

(转自“古籍保护”微信公众号,部分图片来源网络)