2022年8月4日,农历七夕佳节,“启卷知新 文脉流长——2022年中华传统晒书活动启动仪式”在国家图书馆举办。与此同时,国家图书馆以“典籍里的七夕:一起晒书吧”为主题开启直播活动。七位专家学者“晒”出七组与七夕相关的国图精品馆藏,包括:甲骨、敦煌遗书,宋刻本《昭明文选》,《红楼梦》最重要的早期版本己卯本《脂砚斋重评石头记》,以及此前鲜为人知、第一次和大众见面的纳兰性德满文家谱,等等,可以说是珍本云集,琳琅满目。

一起晒书,典籍里的七夕

讲述人:刘 波 国家图书馆古籍馆研究馆员

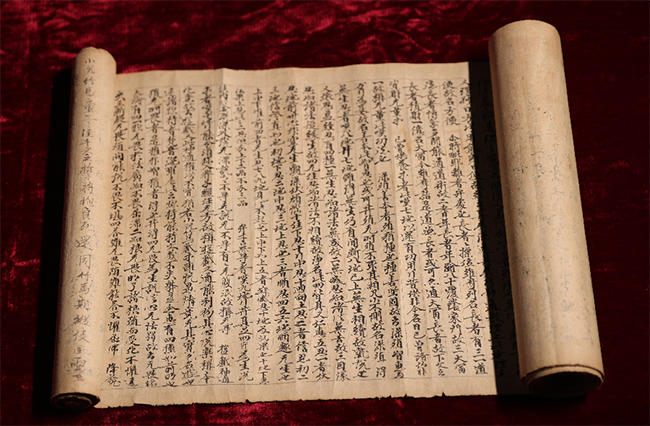

晒书:敦煌文献

中古七夕看敦煌

七夕是个以爱情为主题的节日,在国图所藏的敦煌卷子当中,也有这样写爱情的文献。比如BD06576的背面,抄了这么一首诗:

小儿[□]竹马,童子注千文。云:誓将抱良死,还同竹马期。纵使风雪至,不避雨霑衣。

这首诗一共六句,有些难解的地方,不过大致的意思能懂。第一句“小儿竹马”,中间缺了一个字,似乎是“骑”;第二句“童子注千文”,第五个字下面有个“云”字,领起下文。也有专家把“文”和“云”看作一个字,但这个字是什么,不认识。第三第四句,“誓将抱良死,还同竹马期”,又用了一次“青梅竹马”这个典故,表示要誓死相守。最后两句,“纵使风雪至,不避雨霑衣”,就算经历风雪,衣服浇透了,也不怕。

这首诗不是写七夕的,敦煌文献里头保存的诗歌作品,直接写到七夕和相关风俗的,也有不少。七夕的风俗,最主要的就是乞巧。英藏敦煌卷子中有一件,五代时期写本S.2104《赠清师诗三首并序》。这是一个内地到敦煌去的官员,大概得到过道清法师的关照,七夕节的时候写了三首诗送给道清法师。其中一首,就描写了敦煌七夕的风俗:

七月佳人喜夜情(晴),各将花果到中庭。为求织女专心座(坐),乞巧楼前直至明。

从这里可以看到,当时女子们过七夕的时候,在月光下的庭院里,摆上花果,围坐在一起,祭拜织女,祈求幸福。

乞巧,具体怎么做,用什么活动来乞巧,也有诗为证。这个卷子录的唐代施肩吾的《乞巧诗》是这么写的:

乞巧望天河,双双并绮罗。不犹(忧)针眼小,只要月明多。

这里说到针眼,可以知道穿针是一项乞巧的活动。据民俗史家研究,穿针乞巧的针孔,有五孔的,也有七孔、九孔的,盛唐以后,以九孔的为多。手巧的,穿针才能顺利完成,用这个办法来乞巧。

乞巧的风俗,我们从敦煌文献里看到在,唐五代的敦煌是很流行的。当然不光是敦煌,各处都是一样的。S.5139有一首《五言赠牛女》,这是一个10世纪的卷子,五代时期写的,前四句说:

一年一为期,七月七皆知。处处忘(望)仙客,人人乞巧时。

这就是说,七月七日是天下人皆知的节日,处处都在抬头望牛郎织女,人人都在乞巧。可见这个风俗,不光敦煌有,是全天下人共有的。敦煌文献的重要意义,部分地也体现在这个地方,它不是我们现在说的只涉及一个区域的地方文献,而具有普遍的意义,因此在中国古代文化史上,有无法忽视的重要性。

这首诗后面还有四句:

金风吹锦帐,玉露湿罗衣。此宿天津畔,明朝何所之。

天津,就是天桥,也就是鹊桥。牛郎织女七夕这天晚上在天桥边相会,团聚一宿,第二天早上就又要分开,“何所之”,去哪里呢?这一个疑问,意味深长。牛郎织女的故事,正好是人间悲喜的写照。

(转自“古籍保护”微信公众号)