一起晒书,典籍里的七夕

讲述人:陈樱 国家图书馆副馆长

晒书:《长生殿传奇》《白氏长庆集》

在天愿作比翼鸟——从典籍中看李、杨故事的历史演变

唐朝大诗人白居易所作的《长恨歌》和清朝著名戏曲作家洪昇创作的《长生殿传奇》,都是讲唐明皇李隆基与贵妃杨玉环的爱情故事。故事涉及的一个重要时间点,都是七夕。

七月七日《长生殿》

在《长生殿》剧本《密誓》这一出中,七月初七那天,杨贵妃先是自己向上天乞巧,默默祝祷。唐明皇见到后,就和她开玩笑,说妃子已经巧夺天工了,怎么还要乞巧呀?然后又感慨牛郎织女一年才能见一次面,相思之情难以倾诉,怎么比得上咱们这样朝朝暮暮长相厮守呢?贵妃听他这样说,就流下眼泪来,说只怕陛下对臣妾的恩情不能长久。于是为了表达对爱情的忠贞,两个人就借着七夕佳节,对着牛郎、织女双星焚香祈祷,许下“愿生生世世,共为夫妇,永不相离”的誓言,起誓之后的念白就是《长恨歌》的名句:“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。天长地久有时尽,此誓绵绵无绝期。”

剧情发展到这里,就达到全剧前半部分的高潮。这一出结束之后,就是“陷关”“惊变”几出,对应着《长恨歌》里的“渔阳鞞鼓动地来,惊破霓裳羽衣舞”。剧情从最奢侈浪漫的宫廷生活,急转直下,进入紧张残酷的战争、逃亡历程,帝妃之间的山盟海誓转瞬间灰飞烟灭,变成了国破家亡生离死别的大悲剧。

洪昇自己也提到,他撰写《长生殿》,就是直接取材于《长恨歌》,但也有独特的发展。比如与李、杨二人的现实悲剧不同,洪昇为《长生殿传奇》打造了一个喜剧结尾。达成这样逆转的方式就是将李、杨的前世设定为孔昇真人和蓬莱仙子,使这对凡人夫妻的爱情得以在天庭延续,永世不灭。而促成这段仙界姻缘的,就是他们在七夕夜祷告的织女仙子。织女被他们生死弥坚的深情感动,帮助二人在仙界重续前缘。这一点在《长恨歌》有隐约的体现,到《长生殿》里,就铺陈得非常完整了。

李、杨爱情的多个版本

从《长恨歌》到《长生殿》,今天大家耳熟能详的唐明皇、杨贵妃的故事,一直在不断发展变化。故事的起点是白居易的《长恨歌》,还有他同时代文人陈鸿写的《长恨歌传》,到宋代就演化出小说《杨太真外传》,到元代又有了元杂剧名作《梧桐雨》,以及其他的说唱曲本。这些不同形式的文学作品,虽然讲的都是同一个故事,但不论是情节、人物形象,还是主题立意、表现形式,都有比较大的差别。

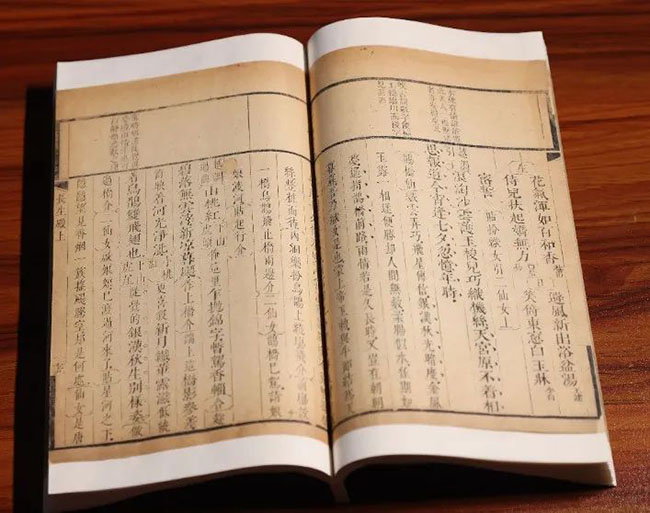

《白氏长庆集》中的《长恨歌传》

比如白居易生活在离安史之乱不远的中唐时期,对战争的破坏、国家的没落抱有切肤之痛,所以他虽然描写了李、杨爱情的凄美与坚贞,但同时也写出了时代的沧桑与悲愤,并对李、杨因爱误国给予批判,同情与讽刺交织,感情复杂而矛盾。

在元杂剧《梧桐雨》中,作者白朴又有了另外的安排。因为元杂剧的受众偏于市井,所以他突出了杨贵妃原本是寿王妃,后来才嫁给唐明皇的经历,也吸收《杨太真外传》中安禄山与杨贵妃有染的情节,把李、杨关系大大世俗化了,有迎合普通民众审美的倾向。另外删除了《长恨歌》中关于仙道的想象,让故事在唐明皇对杨贵妃无尽思念的悲剧中结束,又把杨贵妃之死由自缢改为受马踏而亡,使全剧的悲剧色彩更加惨烈浓郁,这正是金元时期北方民众屡遭战乱蹂躏的命运映射。

到洪昇创作《长生殿》的清代初年,经过近千年的历史沧桑,人们对李、杨故事的政治色彩已经相对淡化,更加关注其中亘古不变的爱情主题。洪昇继承了明末个性解放的潮流,特别推崇汤显祖《牡丹亭》中主人公因情而死,因情而生的创作思路,并以之为榜样创作出了宣扬至情至性的《长生殿》。在这样审美旨趣的指引下,《长生殿》极度纯化了李、杨爱情,美化了李、杨形象,最后让他们重登仙界,完成大团圆结局。

《长生殿》:长演不衰的经典剧目

《长生殿》是在康熙二十七年(1688)问世的,其创作过程大概有十年左右的时间,大改过三次。因为当时洪昇已经是很有名的戏曲作家了,而且昆曲这种艺术形式在明末清初非常流行,所以《长生殿》一登上北京的舞台,就立刻引起了社会轰动,相当于现在的爆款热播剧,特别受到观众欢迎。当时北京城有一句俗话叫“家家收拾起,户户不提防”,形容两出上到王公贵族,下到贩夫走卒,都能哼唱的昆曲。一个是明末剧作家李玉的《千忠戮·惨睹》,写明初永乐靖难、建文帝出家的故事,里面第一句唱词是“收拾起大地山河一担装”,这就是“家家收拾起”。另一个就是《长生殿·弹词》,是安史之乱后宫廷乐师李龟年感叹家国兴亡唱词,第一句叫作“不提防余年值乱离”,这就是所谓的“户户不提防”。这两段唱就是康熙年间最时尚的流行音乐了。洪昇也和当时另一位著名戏曲作家、《桃花扇》的作者孔尚任,并称为“南洪北孔”,也就是当时第一流的金牌编剧。

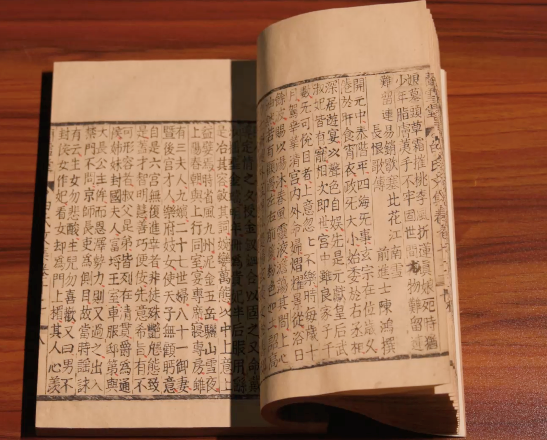

国家图书馆藏“稗畦草堂”刻本《长生殿传奇》

《长生殿》是一部连台本大戏,共有五十出十几万字,演出成本很高,排场也很大。康熙三十四年(1695),《长生殿》剧本被刊刻出来,就是我们今天晒出的这部国家图书馆藏“稗畦草堂”刻本《长生殿传奇》。“稗畦草堂”在今天的杭州西湖孤山,是洪昇在老家的住所。几年后,江宁织造曹寅齐集南北名伶,在南京演出全本《长生殿》。那次演出持续了三天三夜,观者如云,盛况空前。《红楼梦》元春省亲的时候,提到元春点了“乞巧”这出戏,就是出自《长生殿》。大家都知道,《红楼梦》的作者曹雪芹是江宁织造曹寅的孙子,而曹寅正是《长生殿》大规模演出的重要组织者,于是这样两部伟大的文学作品,就产生了神奇的关联。

《长生殿》从诞生之日起,就成为长演不衰的经典剧目。我们当代的昆曲表演艺术家也经常在舞台上演绎《长生殿》精彩片段,甚至还致力于全本《长生殿》的舞台回归。今天我们的晒书活动,就是要把作为珍贵古籍的《长生殿》剧本和作为非物质文化遗产的昆曲表演一起晒出来,展示中华优秀传统文化活生生的魅力。

(转自“古籍保护”微信公众号)