作者按:2020年6月16日下午约3点钟,我忽接陈红彦的电话,她语调沉痛地说,丁瑜先生今天下午约1点钟去世了。我万分惊讶,不敢相信这个消息是真的。因为就在春节前,我曾两次去丁先生家中看望他,一次是得知丁先生身体不适,和李际宁到丁先生老宅延年胡同探望;一次是和陈红彦、李坚代表古籍馆和善本组同仁去里仁街图书馆宿舍给丁先生拜年。当时的丁先生,尚还精神矍铄,红光满面,与我们欢谈甚洽,并一再招呼我们吃水果,离别时,老先生一如既往,坚持送我们至门口,目送着我们离开。没想到,这竟成永诀。

(本文发表于《文津流觞》第1辑,第11-16页。引用请以原刊为准。感谢程有庆老师及《文津流觞》授权发布!)

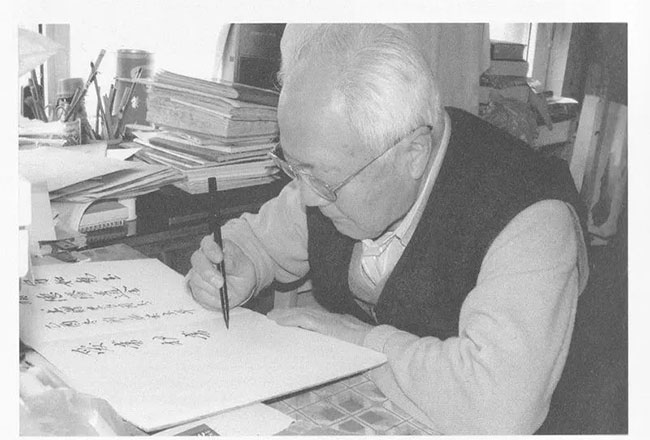

丁瑜先生

作者/国家图书馆研究馆员 程有庆

我和丁瑜先生是同事,但论起年龄和资历,却和他差着很大的辈分。丁先生早在1949年即进入北平图书馆(北京图书馆前身)工作,先在中文编目组,六十年代初调到善本部,是善本组的老员工;而我1984年11月才来北京图书馆(国家图书馆前身)善本组工作,当时丁先生已58岁,我25岁。

我最初知道丁瑜先生的大名,是在即将来北图工作之前。大概是1984年10月或11月初,《光明日报》刊登了国家文物鉴定委员会文物鉴定委员的名单,其中有启功、朱家溍、顾廷龙、傅熹年等众多知名学者,北京图书馆善本组的两位古籍专家冀淑英、丁瑜的名字也赫然在列。因名单是按姓氏笔画排列,所以丁先生的名字位列第一,冀淑英的名字排在最后,这给我留下了极其深刻的印象。

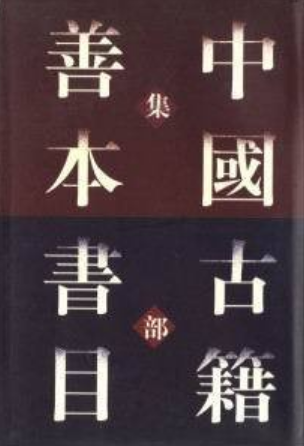

我初到善本组工作时,冀淑英、丁瑜、陈杏珍三位先生正做《中国古籍善本书目》的编纂工作,不在善本组里办公,以至有挺长一段时间,我对丁瑜先生是只知其人,未识其面。然而,我对初次见到丁先生的印象竟是极其的深刻。

《中国古籍善本书目》

那是1984年底或1985年初某个周六的下午,善本部党支部在北海老馆一号楼前厅西北角的善本阅览室召开新党员薛殿玺、黄润华转正的会议,身为普通群众的我,窃喜不需参会而可以利用时间看书去。没承想,组里有着多年党龄的邢秀珍老师要求我也参会,我推说自己思想落后,不具参会资格。不料她竟以不容商量的口气说:“年轻人都要要求上进,你一定得参会。”我初来乍到,哪敢违抗?只得不情愿地进入会场,缩在角落里旁听。

那天的会议开得十分热烈,几乎所有人都发了言。主题之外,更多的话题不自觉地涉及到回忆上世纪六、七十年代发生过的那些个事情,人们各以自己的亲历,相互补充、印证着某些事情发生的过程及细节,场面非常生动。由此我一下子面识了善本部许多的人,知道了图书馆许多的事。

令我颇感惊讶的是一位老员工所做的自我批评。他深刻检讨了自己心中某些“不良”的想法,由于对私心揭示得太过彻底,真可以用那个年代常说的“襟怀坦白”来形容,一个人当众能说出如此坦诚的话,让我感受并见识到了怎样才算得上真诚与善良。不知为什么,当时我料定这位面容慈祥的发言人一定就是自己未曾谋面的丁瑜先生。果不其然,紧接着徐自强先生的发言证实了我的猜想,他说丁瑜先生的发言使自己深受感动,并也同样坦诚的检讨了自己曾经闪念过的私心。“要斗私批修”是上个世纪六、七十年代盛行的风潮,我从小学到中学,有过无数次的亲身经历和体会,对于那些“狠斗私字一闪念”的空话、套话,早已司空见惯。但这一次,我真是深深地为两位先生无情解剖自我的勇气所折服,由此执着地认定他们都是好人。

许多年来,我多次和同事们说起此事,为自己有幸参加这次会议而感到高兴。前一阵子在家和父亲闲聊,说起1973年中华书局影印出版宋尤袤刻本《文选》,才知道当时曾通过白化文先生向北京大学王重民先生求助,白先生转达王重民指示,到北图找他的两个学生帮忙,这两个人正是丁瑜和徐自强先生。《文选》的影印出版,应有他们的一份功劳。

1985 年底,善本组办公室由中通道搬到1号楼前厅的西南角,古籍善本总目办公室也搬到隔壁朝西的房间。由此,善本组年轻员工与做古籍善本总目工作的几位先生的接触稍稍多了起来。三位先生时常进善本组办公室来查阅善本编目草片或分类卡片目录,丁先生每次来去都是轻手轻脚,遇见我们年轻人,虽然说话很少,但总是含笑微微点头,一副和蔼可亲的样子。每当我们问丁先生是否需要帮忙时,他都微笑着说:“不用,不用,我自己来,你们忙你们的。”但如果是遇见王玉良先生,丁先生往往就会主动与他交谈上几句。由此我知道,丁先生与王玉良先生的关系极好。

1988年,善本特藏部由北海老馆搬迁至白石桥新馆。“全国古籍善本总目”办公室先于善本组搬迁,善本总目办公室里集中了来自全国各地的集部书的目录卡片(另有很多经部、丛部的卡片),数量很大,目录柜有七、八个之多,我看到冀淑英、丁瑜、陈杏珍等先生都在紧张地整理杂物,捆绑工具书和目录卡片,非常忙碌。三位先生中,陈杏珍虽然年纪最轻,但身体不好,诸如捆箱等重一些的活儿,丁先生都抢着干,累得他满头大汗。善本组年轻人对善本总目及冀淑英、丁瑜、陈杏珍先生一向高仰,见此情形,立即组织人员前去帮忙。李际宁负责挪柜,并帮着我装箱、捆箱;陈红彦、胡谦、傅敏帮着捆工具书,并负责把目录卡片从目录屉中取出,穿线捆绑;拓晓堂、张胜利负责各类箱、柜、家具的转运。大家干得热火朝天,好像只有两天工夫,就把所有的东西都搬完了。冀淑英和丁瑜先生身为著名古籍版本专家,而且都早已过了退休的年龄,但在搬迁过程中,他们却不失图书馆员“勤杂工”的本色,着实令人钦敬。

顾廷龙先生

二十世纪90年代初,《中国古籍善本书目》主编顾廷龙先生来北京,居住在地处北苑航空城的儿子顾诵芬家里,我曾去家中探望。后来善本总目的几位先生去看望顾老,好几次都由我带路,指引馆里司机开到北苑。总目的编委会,有两回是在顾老家中开的,中午大家就在顾老家中吃饭。我一个局外的年轻人,有幸旁听了总目的编委会。印象中,会议没有开场白式的套话,先由冀淑英先生汇报总目工作进展情况,然后就工作中遇到的问题进行讨论,冀淑英、沈燮元、丁瑜、陈杏珍依次发言,大家畅所欲言,各自说出自己的想法。丁先生本性谦逊,不很善于表达,他的发言一般总是最短,说完之后,就静静地听大家说,顾老有问则答,否则基本不再说话了。相对而言,沈燮元先生说话比较自如,发言也稍长一些。顾老就大家的问题说了自己的看法,并提出要加快工作的进度。会议的具体内容全忘记了,但和谐的气氛给我印象极深。在此前后,我参加过不少图书馆的古籍会议,尤其是中文古籍机读目录格式的讨论会,见过持不同意见的几方争论得不可开交的场面,每每这个时候,就会联想起那次总目的编委会议。

《中国古籍善本书目》是国家现藏古籍善本书的总目录,它对于古籍版本的鉴别以及古籍的整理,具有重要参考价值。然而,这样一部大型书目的产生,实在是太不容易。按我个人的看法,如果不是深受广大人民爱戴的周恩来总理 1975 年于病床上提出“要尽快把全国善本书总目录编出来”,外加遇上改革开放之初那个全民充满活力和朝气的好时期,这个“全国(古籍)善本书总目录”是不可能编制出来的。因此,我从心底里敬重所有参与《中国古籍善本书目》编纂工作的人员。

丁瑜先生(左)与沈津先生合影(摄于2019年12月)

沈津先生在《延年集序》中说:“《中国古籍善本书目》从编纂到出版费时十八年之久,完整经历初审、复审、定稿工作的总共九人,这些人为《全国古籍善本总目》工作做出了重要贡献。”对此我深有同感,《全国古籍善本总目》编纂委员会属于临时性机构,实际参与此项工作的单位、人员众多,而项目完成以后,机构、人员也自然撤销、解散。但编委会所有人员当年在艰苦条件下奋力工作的情况,应该有文字记述下来才是,这段曾经发生过的历史,不应任其湮灭。

大致在2001年冀淑英先生去世以后,我就不断地怂恿丁瑜和沈燮元先生撰写回忆总目工作的文章,我甚至以这样的理由胁迫二老:如果您二位亲历编纂全过程的人不写,就有可能造成总目编纂工作部分历史的消失。二位老先生虽然认可我的观点,但他们做事谨慎,都没有贸然下笔。丁先生曾这样回答我(大意):“回忆历史必须与事实相符,我担心一言不慎,造成误解。先等等吧,或许哪天我心绪到了,再写。”2019年春节前,我和古籍馆馆长陈红彦、善本组组长李坚去看望丁先生,又说起回忆总目的事儿,丁先生说:“我现在思路差了,你们动员沈燮元先生写吧,我可以帮着补充一些回忆。”2019年5月下旬,我受国家古籍保护中心指派,由冯坤博士陪同,和上海图书馆郭立暄先生一起前往镇江图书馆、南京图书馆核查古籍版本,见到沈燮元先生,说起丁先生希望沈老撰写回忆总目文章的事情,沈先生高兴地说:“找机会和丁瑜先生见面,两人一起回忆总目的情况,可以相互补充、印证。”

二十世纪80年代,北京图书馆及各个部门有逢年过节看望、慰问退休老员工的传统。我进入善本组工作以后,除在组长王玉良先生指导下学做各项业务,还经常跟随他四处去老同志的家里探望,我们一起去过赵万里、陈恩惠、许汉中、范惠芳、马侗瑾等人的家。丁瑜先生家的老宅在延年胡同,我随王玉良先生几乎每年都去,而且平常的日子,也去过很多回。每次去,往往会交谈很久。我就是通过二老的谈话,知道了一些善本部的往事。也因为这些个的缘故,我和丁先生的关系也日渐亲密起来。

前不久读到赵宣先生所著《口述史视阈下的古籍版本鉴定研究》,其中介绍丁瑜先生时,说我与丁先生亦师亦友,这显然不太准确,其实丁先生和我就是前辈先生与晚辈同事间的关系。但不得不说,丁先生对我确实很好。大概2012年秋季的一个下午,我因颈椎、腰椎难受,去医务室拿药,恰遇丁瑜先生由女儿丁欣陪着也来馆里报销医药费,丁先生见我身体不适,问明病情,嘱咐我好好休养,并告诉我有一种比较对症的药膏可以试试。哪知分别约一小时左右,丁先生竟拿着水果和刚刚他介绍的那种好用的药膏出现在我的办公室,当时我真是惊慌失措,感动得不知说什么好。