内容摘要:收藏于俄罗斯东方文献研究所的黑水城出土文献Инв.No.5217号,绘制有西夏砲结构图,并以西夏文标示各部件名称。这件文献是现存最早的用少数民族文字书写、绘制的武器图样,在中国军事史、科技史上具有重要价值。学界对该文献关注不多,目前只有日本学者做过研究。本文纠正日本学者在西夏文录文、译释中的错误;对其没有命名的部件进行考订,指出西夏砲结构图中未释出的部件分别为鹿耳、狼牙钉和楔子,这类零部件主要起到增强砲身稳定性的作用;并对原图中抛竿残缺部分进行复原。

关键词:黑水城 Инв.No.5217 西夏文 西夏砲结构图

作者

梁松涛,博士,河北大学宋史研究中心教授

李胜玉,河北大学宋史研究中心硕士

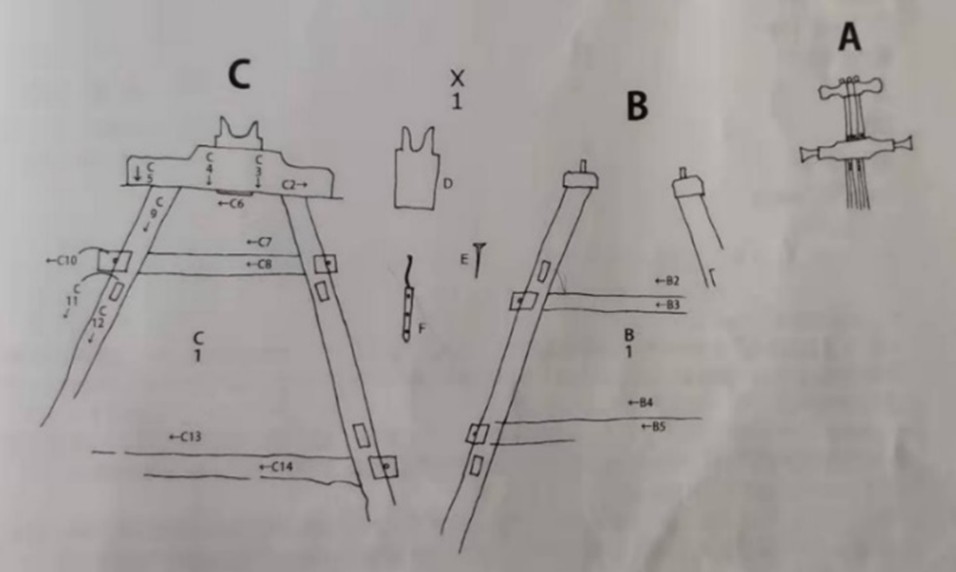

图1. 黑水城出土Инв.No.5217号西夏文武器结构图

黑水城出土的Инв.No.5217号西夏文文献(见图1),现收藏于俄罗斯科学院东方文献研究所,克恰诺夫对此文献进行了著录:卷高28厘米,长67厘米,保存良好。有三个图绘于一个卷面,右图存乐器上琴颈之半(图右下角残破)。据琴颈判断,此乐器似为双弦。余两图为乐器主体,构造微异。图上注明尺寸。图间有固定夹器和栓钉的示意图,卷背书草书体大字,可能为乐器名称。已出版的《俄藏黑水城文献》没有刊布此文献。2012年,日本学者荒川慎太郎首次对这一文献进行了研究,对图中的西夏文草书进行释读,辨识出“上扇桄”“下扇桄”“上会桄”“下会桄”等几个部件名称,并将这件西夏砲设计图与《武经总要》所载北宋单梢砲进行了比对,从而断定此文献并非西夏乐器图,而是西夏砲(投石器、投石机)结构图。荒川先生的这篇文章对确定这件文献性质具有重要意义,但存在西夏文释读不准确,甚至有的部件名称释读错误的问题。本文主要订正荒川在西夏文字释读中的错误,进一步考订西夏砲各部位的名称、数量及用途,并尝试复原结构图中抛竿的残缺部分。

一、西夏砲结构名称再考

荒川先生对Инв.No.5217号文献图中各部件所标示的西夏文草书进行了初步释读,明确了西夏砲一些部件的名称、尺寸,绘有白描图(见图2),并用标号对各部位进行了标示。下面先参考两幅图对西夏砲各部件的名称再作考订。

2. 荒川所绘西夏武器结构白描图

1.“桄”的名称订正及尺寸的再考订

荒川在西夏砲的白描图中将“桄”部件做了4个标识,即B3、B5、C8、C14。其将B3的名称录为“图片”,译为“会枝桄”。笔者对照原文图版后认为,B3部分西夏文应为“图片”,译为“上会桄”。B5部分由于文献右下角有破损,第一字损毁较重,第二字漶漫不清,荒川根据C14部分将B5部件的名称定为“图片”(下寨桄)。此处第一字“图片”、第三字“图片”录文正确,但将第二字录为“图片”是错误的。根据原文图版及《武经总要》中有关单梢砲的记载,在参考已确定的B3、C8、C14名称,这里的第二字应为“图片”,译为“会”。故B5部分释读为“图片”,译为“下会桄”。

在C部分相关“桄”的解读中,荒川对C8和C14的尺寸解读正确,但将C8和C14的第二字录为“图片”释为“寨”是错误的。笔者将此字录为“图片”,“图片”可对音“食”,“食”的中古音韵地位为船职开三入,“扇”的中古音韵地位为书线开三去,在宋西北方音中,书母与船母合成一类,曾摄三等字职韵(-ji<-i?k)与山摄开口三等字线韵(-i?<-ian)在宋西北方言中由于入声韵尾及鼻音韵尾的消失,其读音相近,故极有可能是以西夏字“图片”(音“食”)记录了汉字“扇”。即C8部件名称应为“图片”,对应的则是“上扇桄”。相应的,C14部件名称也应为“下扇桄”。

西夏砲结构图显示,C13与C14之间距为“图片”(间隔七尺□寸),此处“图片”前表示数量的文字残缺,不能确定其准确数字,但据C8(上扇桄)与C7(C8与C12的间隔)尺寸的差额为16寸,可推算出C13部分的长度为7尺7寸左右,故C13与C14之间距为“图片”,即7尺7寸。

2.脚柱部分尺寸的考订

C11部分是上扇桄与脚柱接口和上会桄与脚柱接口的间隔。荒川录为“图片”(二尺),其中“图片”释读错误,应为“图片”,C11部分的长度应为二寸。

C12部分的西夏文草书,荒川将其录为“图片”(四弦身十尺十□)。“图片”在字义的理解上有不妥之处,第二字“图片”,译为“条、枝”更为合适。其长度为“图片”,从图版来看,应为“图片”(十尺八寸)。这句话的意思可理解为四个脚柱各长十尺八寸。

3.罨头木部件名称的考订

C3部件名称荒川录为“图片”,译为“鐙鐙”,并认为部件D与设计图C上端的配件形状相似,可确认与其一致,D部分与C上端的配件一致,及D部分的名称为“鐙鐙”。笔者对照原图版后认为,C13部分的西夏文应为“图片”,“图片”可对音为“罨”,“图片”对音为“头”,故“图片”可对音为“罨头”,“罨头木”指C最上方的横木,其尺寸为:长三尺半寸,大径八寸,小径四寸。

4. D部件名称及其用途的考订

C3部件确定为罨头木后,D部件为插入罨头木的部件。《武经总要》载“鹿耳四,夹轴两端,长一尺一寸,阔五寸厚三分”,从《武经总要》中单梢砲图示(见图3、图4)来看,鹿耳是插入罨头木,位于夹轴两端,用来固定砲轴的一个部件。而西夏砲结构图所示D部件与北宋单梢砲的鹿耳位置一致,形状也基本相同,故D部件应为鹿耳,其数量为两个。

5. E部件名称考订

在西夏砲结构图中,E部件形状与现代钉子相似,但在Инв.No.5217号文献原图版中未标其名。《武经总要》在描述北宋砲各部件时提到有“狼牙钉十八”,在所附图中并没有把狼牙钉绘制出来。笔者按照E部件的形状和狼牙钉这一名称推测,认为E部件可能就是《武经总要》中所说的狼牙钉,其用途可能有二:一、在西夏砲拆装移动过程中,紧固某些部件;二、有可能是用狼牙钉将铁蝎尾固定在砲梢末端的。

6. F部件名称及用途考订

F部件在Инв.No.5217号文献中未标其名,荒川也未对F部件命名。在原图版中此部件成楔状,尾部有绳。《武经总要》记载北宋单梢砲有“楔十六,长一尺八寸,阔四寸,厚三分”。《中国古兵器集成》一书认为楔子主要用在上下扇桄、上下会桄、罨头木同柱脚的结合处,起固定作用。仔细观察原图版,在上下扇桄、上下会桄与脚柱衔接处,都留有小孔,共计十六个,F部件应是插入这些小孔中起固定作用,故F部件的名称应该是楔子,其数量在十六枚左右,尾部的绳索可能是为了在拆卸时方便拔出,这类部件起到增强砲身稳定性的作用。

通过以上考订,我们发现,Инв.No.5217号文献所绘西夏砲的部件名称主要由汉语直接音译而来,其名称、数量、用途与《武经总要》所载北宋单梢砲基本相同。另外,从西夏砲结构图的尺寸比例来看,有一些部件不是严格按照比例尺绘制,可以推测,这张西夏砲结构图的绘制者并非专业人士,很有可能为民间人士所绘制。

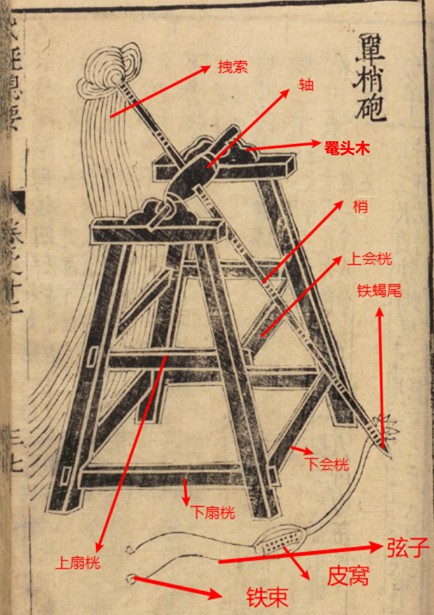

图3. 《武经总要》载单梢砲样式一

图4. 《武经总要》载单梢砲样式二

二、西夏砲抛竿部分的复原

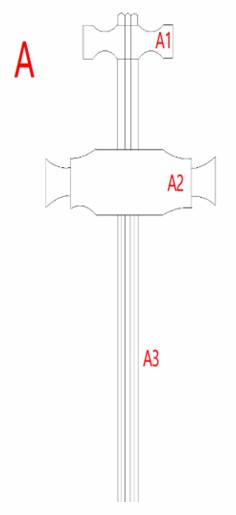

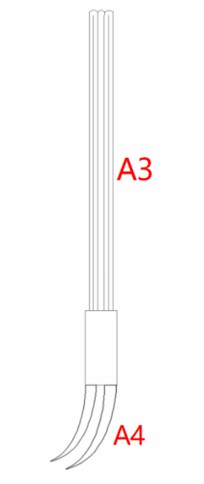

荒川先生对Инв.No.5217号文献所绘西夏砲按照1:20比例制作了模型,这为西夏砲的形态提供了最直观的参考。由于Инв.No.5217号原图版中抛竿部分下部残损,荒川先生在制作模型时对抛竿部分仅做了简单的复原。下面依据《武经总要》相关记载,并参照其他资料,尝试对西夏砲结构图中抛竿残缺的部分进行复原。为便于说明问题,笔者仍采用荒川先生对这一部分的符号标识(如图5所示),并用A1、A2、A3、A4对A的各部件进行细分。

图5. 西夏砲结构图抛竿上部白描图

1.A1部件名称的考订

《武经总要》记载单梢砲“鸱头一,长二尺五寸,阔二寸,厚三寸”。从这一部件描述的尺寸看,北宋单梢砲的鸱头是一个比较大的部件,在《武经总要》中的单梢砲并未标出具体位置。笔者推测此部件名为“鸱头”,其形状应当与鸱鸟头部的形状相似。《武经总要》中单梢砲抛竿顶部的部件虽然被拽索(砲手拉动抛竿的绳索)遮挡,但依然可以看出其形状,与鸱鸟头部相似。在西夏砲结构图中,A1部件的形状为两头粗中间细,也形似鸱鸟头部。故A1部件应该为鸱头,此部件一般是用来固定拽索。其形状为外粗内细,主要是防止拽索从鸱头脱落。

2.A2部件名称、其尺寸的考订

《武经总要》记载单梢砲“轴一,长七尺,径一尺”,轴即为转轴,卡在鹿耳处的横木。在西夏砲结构图中,A2部件两端如喇叭状,结合本文对D部件的考订,A2部件应该是卡在鹿耳上,起支撑抛竿作用的部件。故而A2部件应为砲轴,之所以设计成喇叭形,是防止其在发射时从鹿耳中甩脱。因为上会桄和脚柱的间距为四尺三寸,故可推算出西夏砲轴的长度应在2尺至3尺之间。

3.A3部件名称考订及复原依据

《武经总要》载单梢砲“梢一,长二丈五尺,大径四寸,小径二寸八分”。据陆敬严考证,梢部件是砲的核心部件,当砲在发射时,快速摆动此部件,从而将砲弹发射出去。

比对西夏砲结构图和北宋单梢砲图的抛竿部分,A3部件应为砲梢。与砲梢尺寸相差不多的还有极竿这一部件,“极竿二,长二丈三尺,大径四寸,小径二寸”。而极竿的作用是不明确的。同时《武经总要》中记载的双梢砲梢的数量为二、极竿的数量为一;五梢砲梢的数量为三、极竿的数量为二;七梢砲梢的数量为四、极竿的数量为三。北宋砲名称是根据梢的数量来决定的,但是其中只有单梢砲和双梢砲的名称可以与砲梢的数量对应上,而五梢砲和七梢砲是对应不上的。因为五梢砲和七梢砲名称中的数量(“五”或“七”)为它们砲梢和极竿数量之和,考虑到单梢砲的单梢韧性会差些,笔者推测,北宋单梢砲的砲梢是由梢和极竿两部分组成。梢应该位于中间,极竿围于梢的周围,形成合力,增加发射时的韧性及缓冲力,从而提高砲梢的强度与弹性,在发射时不易折断。从西夏砲结构图来看,西夏砲的抛竿也不是单独一根方木,而是由多个方木组合而成,也有可能是砲梢和极竿组合而成,西夏砲的抛竿可能与北宋单梢砲抛竿有着相似的结构。

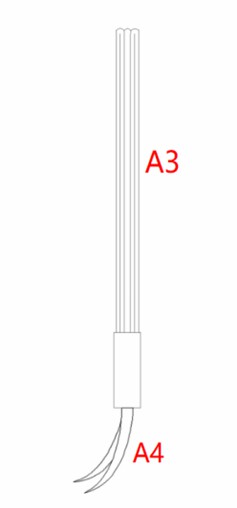

4.西夏砲抛竿缺失部分的复原

由于西夏砲结构图中抛竿下部残缺,我们无法判断抛竿下部的具体情况,笔者依据与西夏砲非常相似的北宋单梢砲、多梢砲的抛竿部分来进行比定,复原西夏砲抛竿的残缺部分。《武经总要》记载,单梢砲中有一部件为“铁蝎尾”,并且有两种形制,一种为“铁双蝎尾一,长一尺二寸,重二斤”;另一种为“铁蝎尾二,长一尺二寸,每条重二斤八两”。沈融认为铁蝎尾是连接在弦子(一共有两条,一端系在砲梢尾端,中间贯穿皮窝,尾端系上铁束,如图3所示)末端的一对铁抓钩。无论从形制上还是名称上去推敲,这种说法显然是不对的。而桑花恒认为铁蝎尾为抛竿尾端的一个部件。故A4部件应为“铁双蝎尾”(如图6所示)或“铁蝎尾”(如图7所示),发射前会将皮窝尾端上所系的铁束套在铁蝎尾的钩上。

在铁蝎尾之下,抛竿部分还缺失一个主要部件。《武经总要》记载“皮窝一,长八寸,阔六寸”。据陆敬严所考,皮窝通过弦子联接在抛竿的末端,其为砲上安装石弹的弹巢。从《武经总要》中的附图(即图3、图4)来看,皮窝一端用弦子系在梢的尾端,一端用弦子系上铁束,发射前将砲弹放入皮窝内,再将铁束套在铁蝎尾上,完成发射前的装填工作。士兵共同发力拉动拽索,抛竿尾部向上翘起,带动皮窝甩出,皮窝系有铁束的一端,从铁蝎尾上脱离,皮窝在空中打开,砲弹从皮窝中甩出,完成抛射过程。故尾部部件的名称为皮窝,其作用为砲弹的载具。

具体如下图所示:

图6. 西夏砲铁双蝎尾侧面复原白描图

图7. 西夏砲铁蝎尾侧面复原白描图

Инв.No.5217号文献右下角残损,因此本文对西夏砲残缺的抛竿这一部分,是参考《武经总要》中单梢砲的样式进行复原。补出的主要部件有两个,铁蝎尾和皮窝。这样的复原准确与否,还需要有新的出土文献或实物来证实。

三、从西夏砲设计图看西夏武器的特点

通过对Инв.No.5217号西夏砲结构图的考订,可以对西夏砲有更清晰、完整的认识。西夏砲的结构基本承袭了北宋砲的设计原理,其操作方法也几乎一致。西夏砲的上扇桄为四尺八寸,下扇桄为九尺三寸;而北宋单梢砲的上扇桄为八尺五寸,下扇桄为一丈三尺,西夏砲的尺寸比北宋砲明显偏小。另外在一些部件的细节上,西夏砲与北宋单梢砲略有不同,如西夏砲的砲轴两端比北宋砲要粗;西夏砲的鹿耳不再由两部分拼合而成,而是由一个完整的部件构成,这种变化可能与其快速移动的作战方式有关。北宋砲尺寸偏大,与北宋军队以步制骑,作战以步兵为主,主打防御战有关。因此,北宋更注重砲的射程,所以其砲身的尺寸偏大。而西夏军队主要以骑兵为主,步兵次之,骑兵作战速度快,因此更注重武器的灵活和便携,故西夏砲身的尺寸偏小。

《宋史·夏国传》记载,西夏还有一种小型砲,并组建了专门使用这种武器的部队,“有砲手二百人号‘泼喜’,陡立旋风砲于橐驼鞍,纵石如拳”。“泼喜”是放置在骆驼鞍上的一种可以随时移动的砲。依照秦庚生对“泼喜”的复原,其操作方式为“一匹骆驼以两人拉拽为宜,另一人定放,由3-4人操作为宜”。而北宋的旋风砲和旋风砲车,虽然都可以360度角发射,但是需要“其柱须埋定即可发石”,或者借助战车移动,明显没有西夏的“泼喜”砲灵活。在操作人数上,北宋旋风砲仅拽手就需要五十人,定放一人,“泼喜”砲只需要三四人即可操作,可见“泼喜”砲适应西夏军队的这种快速作战方式。

西夏在武器制作上突出质轻、便于移动的特点。除了砲以外,西夏的铠甲、盾牌、瓷蒺藜等战具,也都体现了在作战时能快速移动、灵活的特点。如西夏的铠甲有铁、皮两种材质,其中铁铠甲以瘊子甲和锁子甲最为有名。出土于宁夏永宁闽宁村的瘊子甲,其锻造“其始甚厚,不用火,冷锻之,比元厚三分减二乃成”,这样锻造出来的甲片薄且坚韧。收藏于西夏陵博物馆的西夏时期锁子甲,“铠如连锁,射不可入”,这种铠甲采用铁环的形式,在不影响防护的情况下,减轻了铠甲的重量,在作战中有利于提高作战速度。从《天盛改旧新定律令》中的相关规定来看,西夏时期主要以皮质铠甲为主,这与西夏境内缺铁而畜牧业发达有关。在西夏文的另一部法典《亥年新法》中也有多处记载了西夏时期将皮铠甲作为军队的主要防护战具。皮铠甲轻而质软,士兵作战时轻便灵活,有利于提高战斗力,同时由于西夏地处西北,秋冬气候寒冷,皮质铠甲还兼具保暖功能。

从西夏武器总体装备来看,这些战具体积都相对较小、方便携带,这与西夏军队作战时移动速度快的特点相适应。同时从西夏武器装备制作材料的选取也能看出其善于因地制宜。西夏在与宋、辽、金作战中能够多次胜利,这是一个很重要的因素。

四、结语

Инв.No.5217号文献的发现与深入研究,将西夏武器设计图呈现在世人面前。西夏砲结构图弥补了《武经总要》中所载宋代单梢砲细节表述不清的问题,为研究中古时期的武器式样、结构提供了重要的证据。中国古代撰写了不少有关兵器的典籍,如《神机制敌太白阴经》《武经总要》《翠微北征录》《武备志》等文献,都对一些兵器的种类、使用方法做了详细记载,有的也绘制了兵器图样,但却没有绘出武器的结构图。Инв.No.5217号西夏文文献绘出了西夏砲各部件的形状、尺寸、组合方式,并用西夏文标识了各部件的名称,是现存最早、唯一一件用古代少数民族文字书写、绘制的兵器结构图,一定程度上反映了中古时期西北少数民族的科技发展水平,在中国科技史、军事史上都具有重要地位;而从其各结构部件名称多采用汉语音译来看,西夏砲与北宋抛石机有密切关系,由此也可以看出中原文化对周边少数民族文化的深远影响。

(本文原刊于《文献》2020年第5期,注释从略。感谢作者授权发布!)