编者按:尊重前辈,继承传统,一直是国图文化的重要组成部分。在国图建馆111周年之际,我们刊发《文献》杂志张燕婴编审的这篇回忆文章,怀念《文献》原主编王菡先生的办刊、育人风格,希望给不断前行的国图人以启迪和激励。

作者/ 《文献》杂志 张燕婴

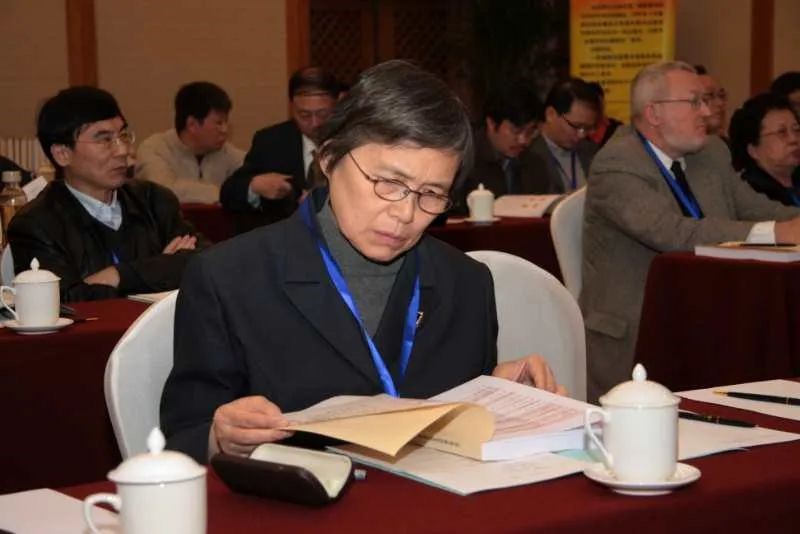

王菡主编,在《文献》三十周年学术会上

算来,我到《文献》杂志工作已满十七年。十七年间先后与四位主编和一位副主编共事过,五位领导中给我影响最大的要数王菡主编。

王菡主编是带我进入编辑行当的职业导师。读书时代,因为做导师的助教,协助导师为他开设的“编辑写作”课程批改作业,接触过编辑业务知识,所以当我走上编辑工作岗位时,并没有觉得这事儿有多难。然而事实则是,从上手到熟练,也差不多用了两三年的时间。而这个职业学习的过程中,王菡主编说的并不多,做的更多,从画版的格式,到校对符号的使用和意义,她都用娟秀的小字,一一标注在文稿或校样上。是的!王菡主编就是事事做榜样在前,我则像学生一样有样学样,渐渐也能做得“像模像样”。王菡主编审稿,会随时在稿件中做批注,错字别字、文句不通或者逻辑不顺的情况,都逃不过她的眼睛;更重要的是,她会记录下由阅读而联想到的其他知识点或问题,通读过稿件后再去逐一核查。整个过程完成,审稿意见其实已经差不多成竹在胸了。不过她还是会把稿件放一放,过两三天再看一遍,如果没有新的问题或联想,再开始撰写审稿意见。这个习惯,我也照猫画虎地学了来。

王菡与本文作者张燕婴,在中国古典文献学国际研讨会上

我入职的第二年就赶上了《文献》杂志第一百期的出版。为誌纪念,除了通过约稿出版了百期专刊(2004年第2期),并做了增刊《〈文献〉杂志百期总目及索引》之外,王菡主编还策划了几项工作或活动。其一是整理编辑部档案。那时,编辑部办公室里有八个大书柜,书柜下层多被桌椅挡着,不常打开,里面存放着杂志自创刊以来的重要档案。王菡主编带着我逐一清理那些旧档,给我讲每份档案背后的故事。其二是举办《文献》杂志手稿展。刊物早年的来稿多是手写本,一些名家文稿或与编辑部的通信:如白寿彝、程千帆、邓广铭、费孝通、冯友兰、顾颉刚、顾廷龙、郭沫若、黄裳、季羡林、李希泌、刘乃和、茅盾、饶宗颐、任继愈、孙楷第、谭其骧、吴晓玲、谢国桢、姚雪垠、张岱年、周绍良、朱家溍等,就在这次清理档案的过程中被发现。考虑到编辑部办公环境与存藏条件都不够理想,王菡主编决定将这些手稿移交善本部代为保管。移交之前则在当时善本部阅览室外的中厅举行了小型展览,展陈杂志创刊二十五年来的名家手稿。这一系列的活动,加速了我对刊物历史的了解,而自己能够成为刊物历史上的一员,为刊物的发展尽心力、做贡献,亦深感与有荣焉。

左起王菡、任继愈、冯宝琳、张志清,在庆祝张秀民先生百岁寿诞:《中国印刷史》(增订版)首发式暨出版研讨会上

在王菡主编给予我的所有的职业教育中,我记忆最深刻的则是这样一段话:有位应该是王菡主编很熟悉的人打来电话说评职称需要发文章希望她能帮忙,王菡主编回复说:“文章质量够就能发,不够就不能发。如果刊物总是发质量不够的文章,那我恐怕也就没机会帮到你了,你说是不是这个道理?”她用对学术的坚守,给刚入职的我以最端正的职业观。

王菡主编对工作的热忱与投入让我记忆犹新。她做《文献》杂志主编的时代,刊物是季刊,每期超过22万字,编辑部只有两位专职工作人员,除了一校样有出版社的校对老师看之外,审编校的全部工作,都由编辑部的两人承担。初入职时,能力有限,可以独立担当的工作很少,几乎我做的所有工作,王菡主编都会再花时间,哪怕只是浏览一遍,凭借她多年积累的经验,将可能隐藏在不经意处的问题一一找出来。我知道,这并不是王菡主编对我不放心,而是出于对刊物极高的责任心(同时这个“看了又看”的过程,也帮助我更快地学习到她多年的经验)。也因为如此,她需要多花一倍的时间在工作上。那时候,因为家住的远,我下班都准时回家。有几次则因为出去参加同学活动,晚上八九点钟才在回家的路上,途经单位,看到国图面朝中关村南大街的那栋楼上,东514那间熟悉的办公室,孤零零地亮着灯。我从未听王菡主编说起过下班后她仍然在办公室加班的话题,直到多年后,她在病中,她的家人讲起她为工作付出的辛劳;留在我记忆里的那间办公室的灯光,就是证明。而刊物在王菡老师任主编以来,长期被南京大学评为CSSCI来源期刊,被北京大学编制的各版《中文核心期刊要目总览》著录,则是对她的劳绩的肯定。

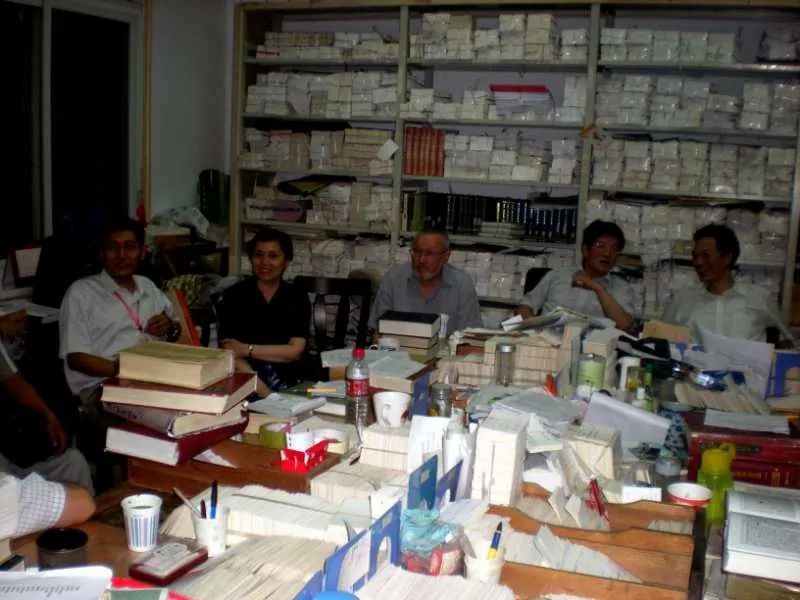

左起杜泽逊教授、王菡主编、艾斯仁先生、吴格教授

王菡主编的办刊理念给我很多启发。与王菡主编共事的三年中(2003-2006),谈论最多的,当然是她对刊物的设想与规划。她在做《文献》杂志主编之前,是《北京图书馆馆刊》(后更名为《国家图书馆学刊》)常务副主编(此职务她一直兼任到2004年)。为指导《馆刊》办刊,她曾对1928-1937年间平馆(即今国图的前身)所办《国立北平图书馆馆刊》做过细致研究(并撰写了文章刊登在《古籍整理出版情况简报》1997年第8期上),指出“老《馆刊》在栏目设置上,突出本馆工作的特点,突出对本馆文献的研究,及时开辟专号,以集中探讨加强力度,在学术界保有较长的生命力,这些方法与宗旨值得我们今天借重并发扬光大”。考虑到图书馆业务工作与事业发展方向,和六七十年前相比已经发生了巨大的变化,图书馆学理论也有了新发展,新《馆刊》的办刊方向必须与事业发展相适应,不可能只承担馆藏文献研究的任务。而1979年创刊的《文献》杂志,则专注于文献学领域,《国立北平图书馆馆刊》“以揭示珍稀文献、研究文献学各领域专题为己任”的宗旨,可以转由《文献》杂志来继承。由于王菡主编同时负责这两个刊物的时间有五年(1999-2004),她可以很好地协调两刊的关系,为各刊制定符合学术或事业发展方向的办刊策略。与此同时,历史学出身的她,也非常重视学术史的延续性。比如《国立北平图书馆馆刊》曾经将1932年的第四卷第三号辟为“西夏文专号”,而该“专号无论对于民族学的研究,还是对于文字学的研究,都具有划时代的意义”,直至今日,对于所有西夏史研究者来说,“这期专号仍是必备书”。于是在2002年,她又为《国家图书馆学刊》开办《西夏研究专号》增刊,希望以此呈现西夏学七十年来研究与发展的新成果,向学界与业界前辈致敬,为后来者提供更上层楼的新阶梯。

左起杨成凯教授、白化文教授、王菡主编,在“再造善本”审稿会上

王菡主编对于老《馆刊》“办专号”这一特点与其优点的总结,以及她为新《馆刊》办专号的实践,近两年再次得以延续。在张志清主编的决策与推动下,2019年以来,《文献》杂志先后尝试做了五个专栏:第一期的“编纂与出版”、第二期的“石刻文献”、第三期的“域外汉籍”、第四期的“甲骨金文研究”和第六期的“写本与印本”;2020年起,又相继推出“出土文献研究”(第一期)、“历史文献研究”(第三期)、“书籍史研究”(第四期)三个专刊,在文献学与文史学界引起不错的反响。

王菡主编看问题的长远与深邃,同样给我很多教益。王菡主编认为,编辑不能只做技术加工,必须要有自己的研究(她自己就在宋史、目录学、版本学、藏书史等方面有丰富的研究成果,已结集为《魏榆隽永集》,2018年由中华书局出版),才能知道学术的前沿与学科的发展方向。她也一直支持我“继续学习”,所以我刚参加工作的几年,每周都会有半天时间可以回到北大听课,听那些我读书期间没有开过或没能听过的课。这个习惯,因为主客观的原因,没能坚持,说来还是有些惭愧的。

王菡著《魏榆隽永集》

因为岗位设置方面的原因,《文献》杂志一直都是一个很小的集体,主编就像其中的家长,既要把握刊物发展的方向,也要解决编辑部遇到的现实困难,还要为编辑部人员的未来着想。刚入职一两年间,单位人事制度改革,实行全员岗位管理。在为编辑部定岗定编时,参照我当时的职称情况,拟将编辑岗定为中级。改革进行中,主管人事的副馆长到基层做调研,问到编辑部的意见时,王菡主编特别提出:将编辑岗固定为中级是不合理的,无形中为从事编辑工作的个人设置了职业“天花板”;长期来看,则不利于编辑队伍的稳定,也会加大刊物质量控制的风险。由于王菡主编的大力争取,编辑岗最终被设置为中级至高级。随着我本人职称的进阶,岗位上也有足够的上升空间。我非常感谢王菡主编为我所作的争取;更加感佩她透过现象、揭示本质的洞察力,以及她对于自己认准的道理的坚持与执行力。

还有一个更有趣的例子:我到国图工作不久,国图门口的中关村南大街上开始修地铁,我们每天不得不“接受”震耳欲聋的施工噪音。忽然有一天,可能是运营地铁四号线的港铁集团向单位发出问卷调查,征集地铁站名。我开玩笑地说:当然应该叫“国家图书馆”站,要不就别在国图门口修。王菡主编则悠悠地说:是应该叫“国家图书馆”站,希望这样可以将“图书馆”的意识植入国人的脑海和心中。

我永远都记得初次见到王菡主编时——那天是决定我能否入职的面试日,她微笑着伸出手,说着“你好,我是王菡”,那沉着而又坚定的样子……

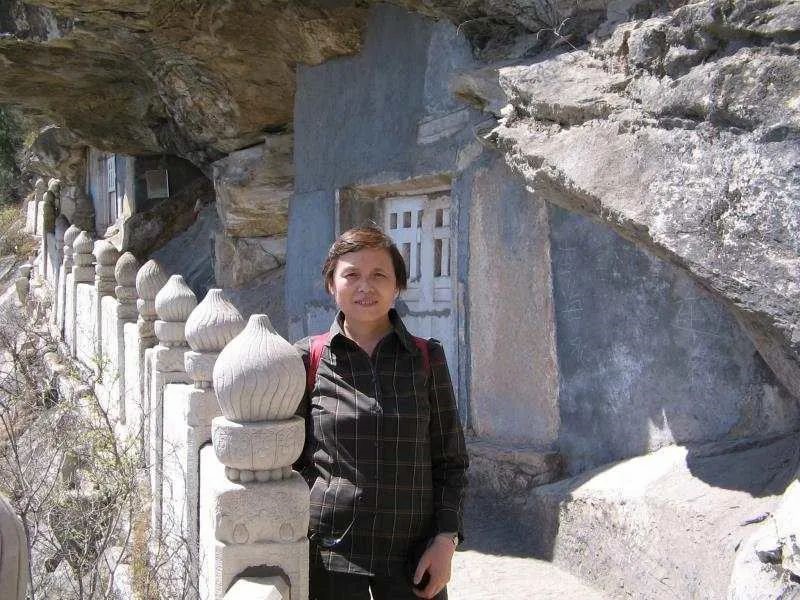

王菡主编在云居寺收藏石刻佛经的石窟门前