02

学艺肇始

侯郁然,本科在中央美术学院美术史系非物质文化遗产专业学习,后赴伦敦艺术大学坎伯韦尔学院攻读硕士。毕业后供职于国家图书馆古籍馆文献修复组,主要从事古代及近现代中外文献保存与修复工作。闲暇喜爱旅游、艺术和中国传统文化。

几天听课下来,虽然老师长篇大论仍有听不懂之处,可好在每次课程都会演示实际的操作方法,并且发有印好知识点的文字资料(handout),以及相关拓展的详尽文章、书籍推荐等等。那会儿讯飞翻译没出现,手机APP也未流行,只有个当时的学生标配“文曲星”字典,手动输入,翻译堪比龟速,但贵在能用,课程好歹没拉下。学院一般是上午半天上课,下午实际练习操作,几点走是没人管的,学习全靠自觉。尽管每周一两天无课,但也少见谁早走或不来的,大家一有时间就从早到晚耗在自己工作室里做修复。唯一聚在一起休闲的时光就是午餐和下午茶。

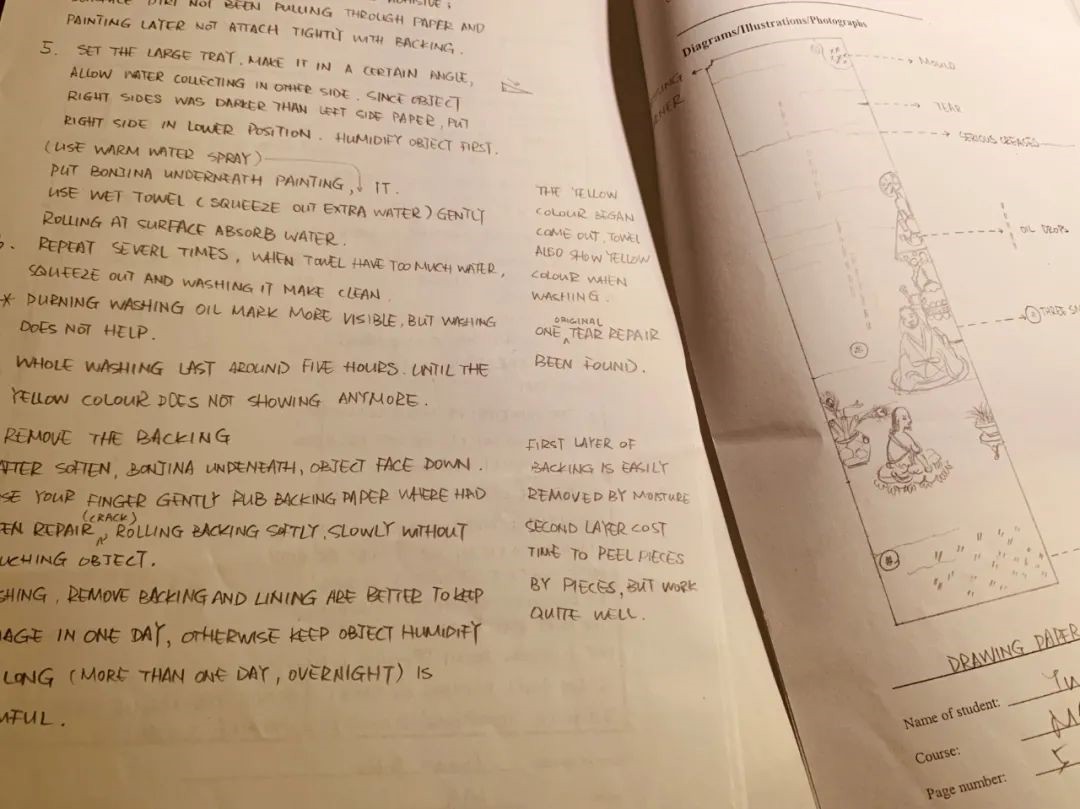

作者的笔记

接触后发现同学们的背景、年纪也五花八门、相差悬殊:当艺术家的,学考古的,做老师的,本专业再深造的,单纯感兴趣想回炉的……其中还有几位阿姨、奶奶,堪称是活到老、学到老、修到老的楷模。

虽然在国内知道一些修复的皮毛,但修复对象多是中国书画类,到了这边一切还是陌生,于是主动询问系主任能否旁听下一年级的课。系主任很爽快地答应了,还给了我一份课表。于是没课的时候就去蹭硕士预科的课,从基础了解起,知己知彼。

虽然自己是刚到伦敦,可同学们大都至少来了三年五载,对周围情况比较熟悉。一位要好的阿姨说起伦敦传媒学院(我们学校的另一个学院)晚上也开有书籍修复的培训课,要不要一起报名。如此机遇当然不能错过。于是至此白天晚上的时间基本上都排满了。顺便问了一下这位阿姨的进修情况,除了书籍修复,之前她还学过壁画修复、雕塑修复等等,深深感到同学间卧虎藏龙。

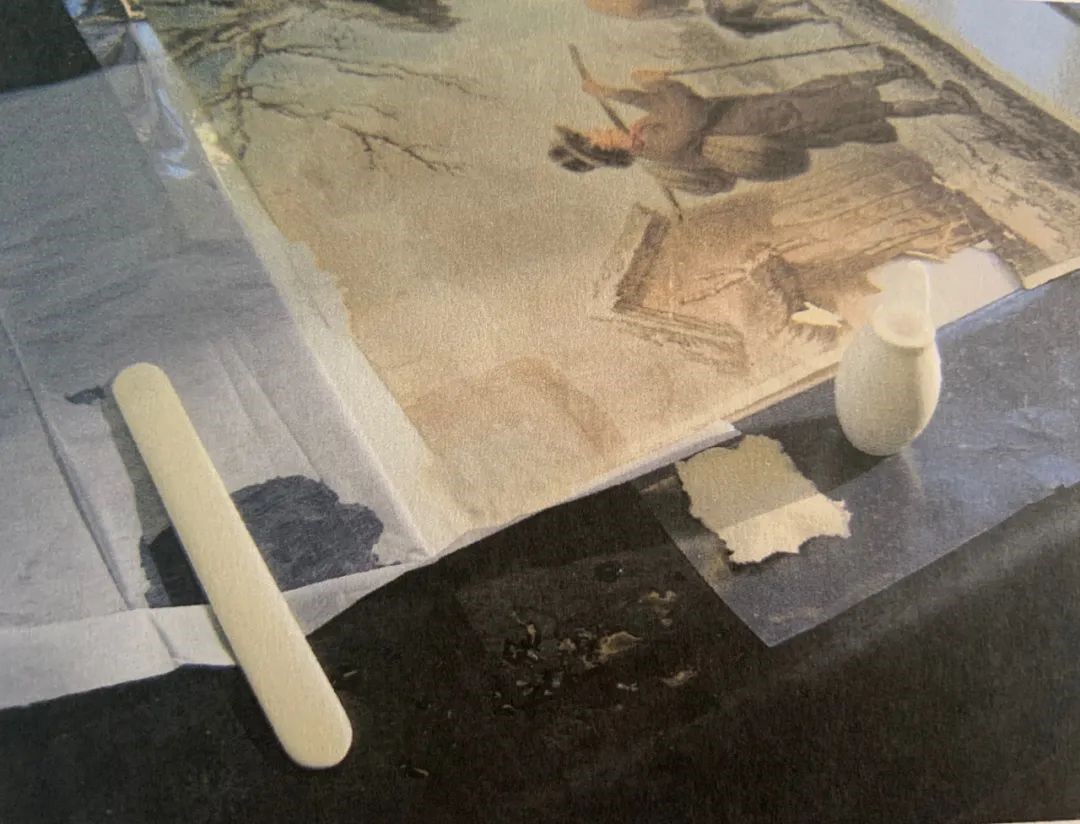

修复中的系友

记得第一课开始是讲最基础的淀粉浆糊制作。熬浆糊机是必备之物,放好定额的面粉和水,小锅里的挡片开始沿着一个方向以中间为轴不停地旋转,和国内传统开水手冲的方式完全不同。浆糊机熬出的稠浆糊粘性很好,分装几个小罐储存到冰箱里,随取随用。上课一般很少遇到需要大面积托纸的地方,而且藏品多数为版画、水彩画一类,纸质较厚,相应需要的浆糊浓度就高,不像国内修书多是宣纸、竹纸,浆糊就要稀释到比米汤还稀。粘合剂常用到的还有修复用甲基纤维素,那会儿也是第一次见到。

教授纸张的老师年事已高,一头白发却精神矍铄,好像有自己的公司和私人工作室。他发明了一套纸浆修补配色技术,且颇有特色:用已经染好不同色度的红黄蓝小纸浆块进行不同比例的混合打浆,最后得出想要的颜色,然后再将纸浆滴在原件上进行修复。

在真空吸附台上进行清洗去酸、纸浆修复

如何得到预期想要的颜色并知道配比的比例呢?依靠的是一张类似色卡一样的色板,上面打印着红黄蓝三原色不同比例混合会得出什么颜色的色样,三原色也分有深浅几种色度。比如深红色纸4克,浅黄色纸6克,浅蓝色纸5克,搅拌机粉碎后就得出浅棕色之类的色浆。当然染好的红黄蓝三色纸浆块其实色调都比较浅,远没有真正颜料那么浓烈,染料也不会存在后期掉色的问题。如此一来,想要什么颜色的补纸,就先找到接近的颜色,然后按比例找到所需的补纸色块,根据需要的面积大小调整数量按比例称量再打浆即可。不过据说这套东西可售价不菲。

纸浆修复前后对比

院里有三位固定的老师照管我们这些学生:导师,助理导师,技术老师。其他授课老师都属于外聘制。技术老师熟知一切纸张、材料、化学试剂的特性和使用,也有其专门的材料间,同学一旦有什么技术操作方面的问题可以随时去询问(有关具体的课程设置笔者以前曾写过一篇《英国修复专业及其教学情况管窥——以伦敦艺术大学为例》的文章,在此就不赘述了)。

传媒学院晚上授课的那位修书老师很是有趣,身材属于微胖界人士,一改我印象中英国老派人的温和有礼,格外的开朗健谈,整个教室气氛都被他带的欢乐起来。一边修书还能一边听他讲曾经发生的故事,还有什么修书哪些位置收费贵但其实并不难修之类的,感觉他自己工作室里的画面一下就呈现在眼前。

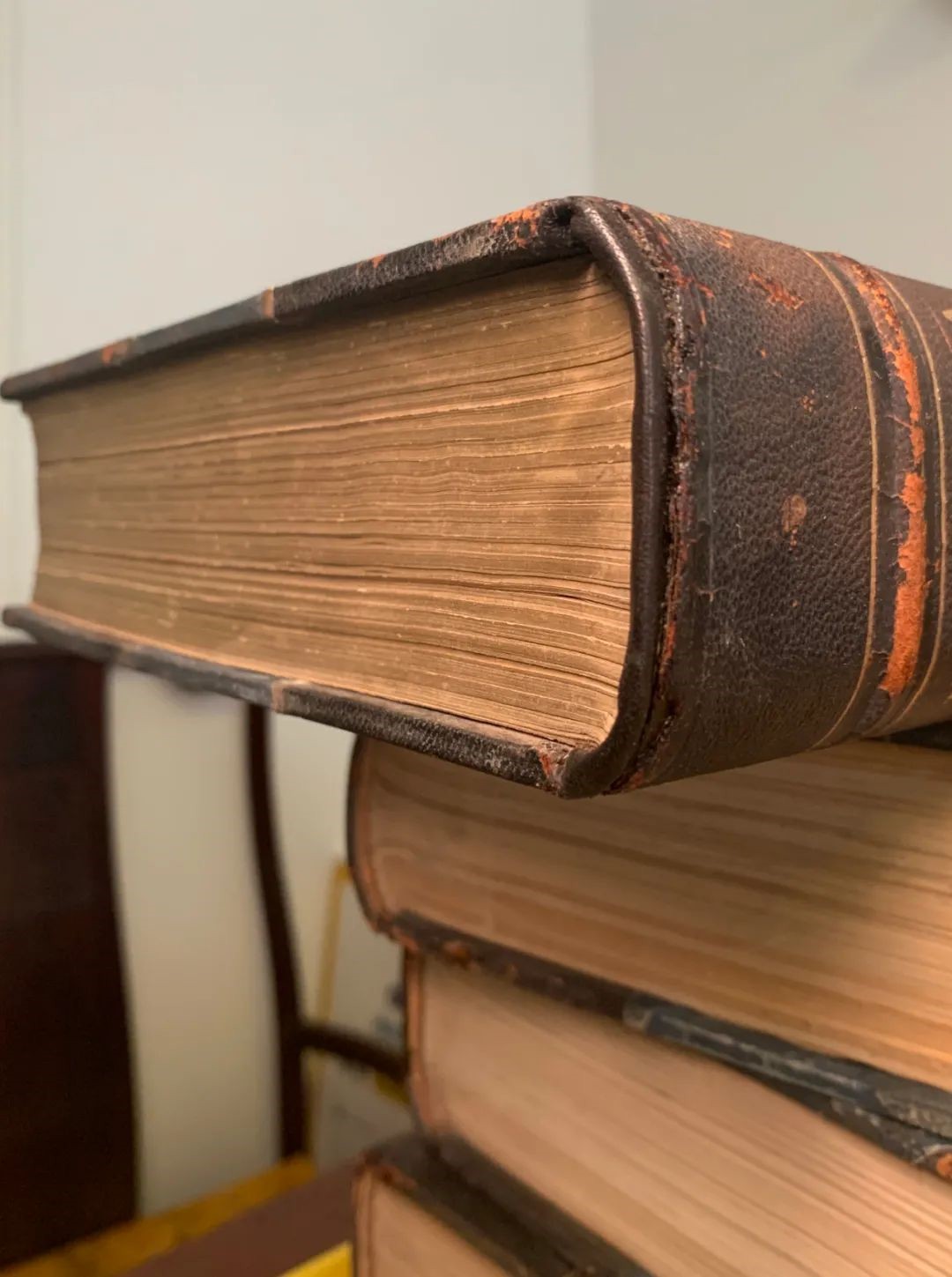

修复的书籍

教室里的修复用具应该均是用了很久了。锁线架之类的工具放在角落,有些从桌上一直堆得伸向天花板。感觉木头被磨得发出一种幽黑发亮的色泽,沾染了时光里厚厚的包浆。熬骨胶的锅看上去比我年纪都大,又不知道上一次清洗是在何年何月,骨胶在锅壁上层层堆叠,一旦开始加热就散发出一种格外浓烈的怪异气味,并在空气里迅速弥漫,直把人呛得往外跑。老师却早习以为常,一点也不在乎。于是我们在外面等着,等老师加热好了一声招呼,就一边屏住呼吸一边端着书往里冲,粘好了再赶紧嬉笑着往外跑,感觉是在练憋气大赛。虽然现在修复界已经不再用骨胶了,但回想起来当时也着实有趣。

同学们在博物馆staff only的牌子前假装工作人员