△小帆自述:汪帆,人称汪小帆,70后修复师。每日坐山观湖,算不上心灵手巧,却沉迷修复无法自拔,偶尔出去当当背包客,顺带访访纸。尤好旧时光里的小物件儿,偶有所得,其乐也融融。闲暇时爱拽点小文字,写不好论文,却好用轻松笔调扯扯修复生涯中的人、事、书。

“我不是在咖啡馆,就是在去咖啡馆的路上。”这是奥地利诗人Peter Altenberg的名言。好像作家都爱泡咖啡馆,村上春树是,萨冈是,海明威也是。The Elephant House,哈里波特迷一定知道的,是J.K 罗琳写作的咖啡馆。虽不是作家,我倒也挺喜欢咖啡馆,而且一定是认定的品牌Strbucks(星爸爸)一定是专门的门店——杭州北山路店;一定是特定的时间:上班打卡前一小时;一定是专属的座位——靠天井落地窗边的沙发座。于是,时间久了,老客们都知道那是我的位置,即使比我到得早,亦不会去占位,很绅士的给我留着(不过也有特殊情况,偶尔早起路过的游客,也会爱上那个位置);一定会选择特定的咖啡,秋冬天喝常温摩卡,春夏天喝儿温(儿童温度)摩卡,脱脂奶,少糖,三伏天偶尔放纵一下自己,来杯可可碎片星冰乐,多碎片,少冰。店员们也很是熟悉我的,每天看到我,问一句:“老样子?”不过偶尔他们去团建,碰到临时抽调其它门店的员工来帮忙,我就有点烦恼,所有的要求都要跟新人重复一遍。

对于我来说,咖啡馆是除了家、单位外让我感到熟悉和安心的地方。在这方小领地里,每天有一小时的空闲时间,完完全全属于我自己的一隅静谧,里面的一切都让我觉得舒坦,唯独一样,就是店内夏天防蚊用的绢帘。隔着绢帘看天井内的绿色,影影绰绰,甚是动人,它不该让我不舒坦呀?但我却在绢帘绷上窗的第一天开始,就备受折磨。原因无他,只为绢帘的经纬线没有横平竖直。看着歪扭的线条,被扯到变形的纹路,我就浑身不舒坦,恨不得把它从窗上扒拉下来,重新绷直拉平了。当然,我知道是我的“职业病”又犯了,所以我只能控制自己的眼神,尽量不看向那边。万一不小心瞟了眼,手指就忍不住会在桌上模拟几下绷直绫绢、抻平幅面的动作,仿佛这样可以平复一下我的强迫症。这算职业病吗?我想是的。是从什么时候开始的?从学字画装裱,托制绫绢那会开始的?不不不,应该更早一点,应该是在2008年。

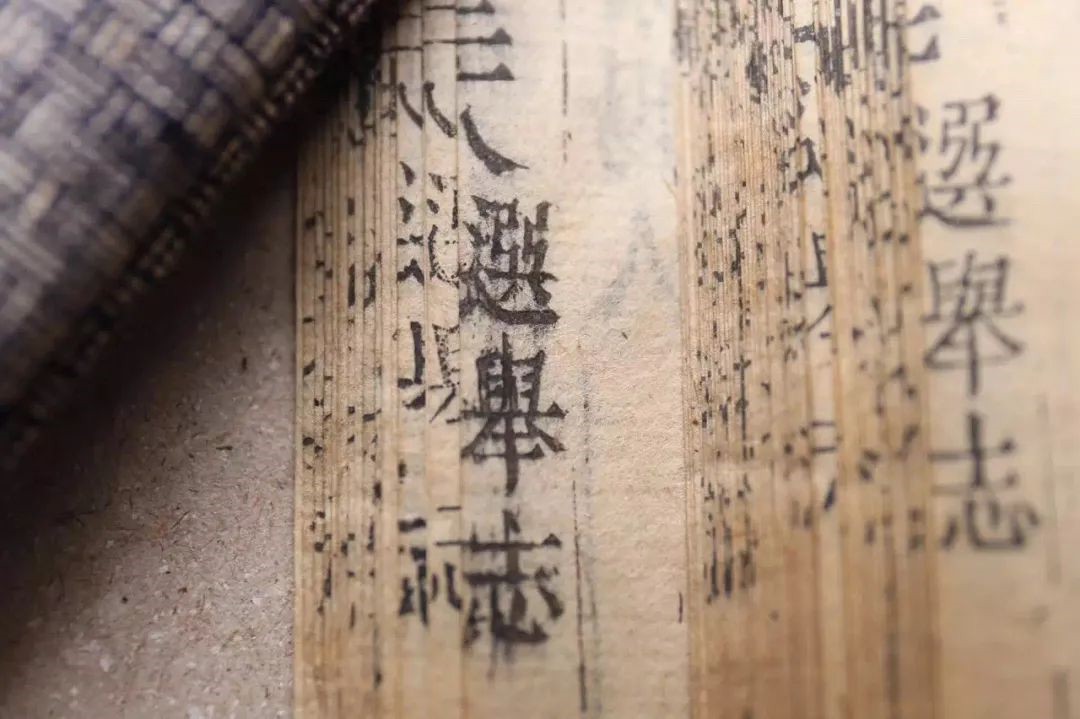

彼时,学了七个月的修复,自认为稍有点基础,应该学习起来略略会轻松点。后来知道,那期培训班近四十个同学,来自全国各个省份的公共图书馆或者是高校图书馆,手上多多少少藏点拿手活,我这个短短七个月的历练只算是菜鸟。那次修复实践课的主导老师是杜伟生老师,他给每人发下几张手工纸,布置练习任务:每个人各做线装、毛装、蝴蝶、包背、金镶玉五种装帧形式的仿真书一本,作为培训班的考核内容之一。起初大家并未将这活看在眼里,裁纸、折纸、齐书口、装订、裁边、上书衣、打眼、订线,手脚麻利的同学乐滋滋地交上了作业,没想到很快被杜老师退了回来。那时候与杜老师不熟,觉得他不苟言笑,面色冷峻,要求严厉:“这书不行,书口不齐。什么叫书口齐?明白不?从侧面看,几十页的折就得在一个平面上,突出一丝就会形成一道白印,凹进出的一叶就是一个黑影。看看这本书的白印和黑影!裁边也不行啊,有刀花,不齐。再从侧面看看,裁成梯形了,这说明刀没挨紧尺子!还有其它毛病,我先不说了,你们把前两个问题解决了。且好好练着吧!”我们一众人等被杜老师一堆这个“不行”、那个“不行”绕得晕头转向,瞅着桌子上那本大家看来都觉得不错,却被杜老师批得体无肤的“样品”,都不禁偷偷把自己的作业塞到了桌底下,扯出新纸,重新收拾河山。

那次的学习,我明白了一个道理:我们面对的修复对象,并非没有生命,而是有灵魂、有想法、有脾气的。你若真心对待,它必定报之以礼,在每一个修复环节中,都让你顺顺利利的,最终变成一个完美的作品。若是你一开始就敷衍了事,那么,它必然在后续的某一个环节中假以颜色,要你好看!而且闹起脾气来,那是怎么哄都不肯平息下来的,最终勉强完成,也总会遗留这样那样的毛病。就拿折书口这一环节来说,大伙说,不就是个折纸吗?从小就玩,谁还不会个折纸么?非也,折书口要是折不好,可就真是输在起跑线上了。书叶折口,要求线条平直、硬挺、利落,这话听着简单,做起来可不容易。我们面对的手工纸,纤维结构松散,对折后,北京话叫:不能用手“摢撸”。意思是,不能在折口处来回用手摁压,只能用手掌上下按压的方式,把折口按实了。要是来回那一“摢撸”,折口就容易变弧形,那是怎么做都齐不了。动作要干脆利落,一次到位成型,否则书口起毛了,也是要不得的。要再讲究一些,就要净手,手干净了,做出来的书也就随着干干净净的。那年有一个同学,就因手汗特别多,稍稍折两下就擦手,擦干了再干活,费了老大劲,就是为了追求一个活儿干净利落。

折叶,只算万里长征第一步,折完后是齐书口。看着杜老师演示,松纸、抖纸、进气、落纸、摆放,那叫一个行云流水,一气呵成。等到我们一上手,纸好像也欺生,开始耍刁,不是这头书口突出来了,就是那边凹进去了。大家硬是弯着腰,躬起背,伸长脖子,把突出的书叶拉回去,把凹进的那叶拽出来,反复几次,书口非但没有整齐多少,反倒是把书叶都拽的变了形,齐书口就更是难上加难了。大伙都想学着杜老师撒齐法的那种潇洒,结果,画虎不成反类犬,在松纸、抖纸阶段就把书叶给所扭变形了,反复几次,上面几张叶子都倔强的卷了起来,怎么按都按不回去。好不容易齐完书口,大家鼓足勇气准备打眼下纸捻,也得反复思忖,一怕纸捻打坏,毁了齐书口的心血,二怕书口尚未齐整,打了眼就没办法再调整了。于是,站起来看看打眼的位置,坐下来查查书口,总要反复个几回才肯下锤,结果还是一不小心把学员牌勾到书口上,扯乱书叶数张,真真叫欲哭无泪,重头再来。冷不丁的,杜老师从大家身边踱步经过,一脸嫌弃:“就这点活儿,还费这么大劲儿!”大家面面相觑,只得再添勤奋几分。

那段时间,我们都有点神经质,但凡看到任何不整齐的东西都想给它整整。有一回,几个要好的同学辛苦齐书一天后相约去小饭馆打打牙祭,等菜上桌时,大家聊着白天练习的心得,手上也没歇着,下意识的摆弄着散放在小竹篮里的餐巾纸,待回过神来后,发现每个人手下都多了一叠整整齐齐的纸巾,而且折口处统一向着自己。现在回想起来也是既好笑又心酸。这“毛病”一上身,凡看到纸张散着,人就不舒坦,总要给它摆整齐了,心里堵着的那口气才能下去。不过,我也不想改:在外人看来是病,我却觉得,它是不可与外人道的一种职业附加值。

裁边的环节也很是要命。用南方话说:“馒头都吃到豆沙边了”,这临门一脚,往往会踢偏,怪谁呢?只能怪自己学艺不精。杜老师说得很轻松:“把一叠纸看成一张纸,脑子里想着,一刀下去只裁一张,动作轻,不要下死劲,一刀接着一刀。好,齐活儿。”在杜老师手下,几十张纸裁得尤如进了裁纸机般,大家啧啧称奇。轮到我们下手时,也想做到气沉丹田、气稳力均、风淡云清,可这几个词只有在裁上面几页时还能用的上,裁到十页之后,内心就略略有点浮躁,心里犯嘀咕,怎么还没裁到底?内心一波动,手上就下死力,原本默念的均衡用力、保持力度、速度、角度一致的口诀,早就丢到爪哇国了,神色为之一改,咬牙切齿,面目狰狞,切裁的效果也随之“动容”:裁出来的边不是丝丝缕缕,挂着纸毛,就是如同狗啃,坑坑洼洼。我脾气也倔强,裁不好就再练,练到裁好始罢休。杜老师也时常鼓励我们:“裁不好继续裁,裁好为止,就算把书裁到核桃大小,只要纸钉还在,我就给分!”我很是实诚听话,认认真真的裁,最后交书时,杜老师诧异道:“真裁成核桃了?”这才想起,南方核桃和北方核桃大小还是有区别的。

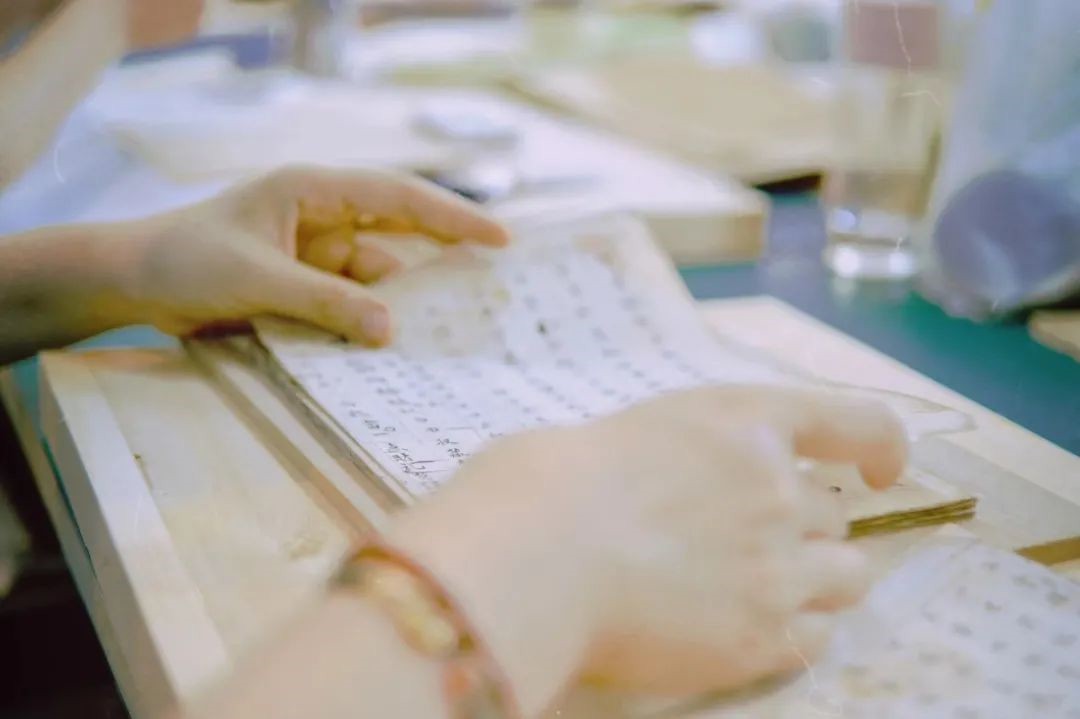

十多年后,我也要带学生了,对初学者,无二话,按照我当年走过的路先磋磨一番。若是专业学校毕业的实习生,我依然会给她们按排一定时间练习基本功。她们有时候也会跟我说:“老师,我们对齐书口和折书叶有心理阴影。”我会如同当年杜老师告诉我们那样,对她们说:“无他,只有多练,这是一个坎,一定要靠自己迈过去。”

待续