△小帆自述:汪帆,人称汪小帆,70后修复师。每日坐山观湖,算不上心灵手巧,却沉迷修复无法自拔,偶尔出去当当背包客,顺带访访纸。尤好旧时光里的小物件儿,偶有所得,其乐也融融。闲暇时爱拽点小文字,写不好论文,却好用轻松笔调扯扯修复生涯中的人、事、书。

刚入行什么都不懂,守着潘老师,最爱听她讲自己修复生涯中的趣事。比如,听她讲1984年如何修复四块颜色黝黑、滑腻发臭,如同“牛粪”般的饼子状木版古书——太仓明墓出土的古籍,便感慨修复技艺化腐朽为神奇的了得。听得最多的,就是潘老师刚入行时搓纸钉的事儿:她师傅搓的纸钉又直又挺,而她刚上手,搓得像七扭八弯的小麻花。看到差距,潘老师默不作声,愣是坐在那里不肯挪窝,搓了整整一个下午,半个抽屉的纸捻让她在日后的修复工作中获益匪浅!我听得颇为动容,刚入行对修复的浅薄认识在那一刻有了很大的改变:若要诚心诚意的从事古籍修复职业,必然要有付出辛劳、甘于坐穿冷板凳的心理准备。

那时,我就是一枚修复小白,常常像好奇宝宝般问些现在看来特别傻的问题。有一次,潘老师向我提及她帮先生裱画的往事,跟我说托画心如何重要,绫绢如何选择,如何覆褙、如何上墙等等,可怜我连一些基本的裱画术语都搞不明白。当时,潘老师应该是抱着十二万分的耐心,一遍遍地向我解释:“命纸,是直接与画芯相接触的那张纸,它直接保护字画,就好像书画的性命一样,所以叫它‘命纸’。褙纸,是等镶料镶好后,再托上去的纸。一般来说,裱字画有四层,心子一层,命纸一层,覆褙两层。”听到这里,我有点懵圈,那镶料算哪一层呢?于是乎,就命纸、镶料、褙纸的操作顺序,反反复复,颠来倒去地问了许久。最终,潘老师叹了一口气说:“没事,有机会做一遍给你看,你就知道了。”我尴尬地讷讷道谢,心想,潘老师一定会觉得,怎么收了这么一个蠢笨的学生。后来,才真的明白,潘老师绝非敷衍我。真所谓“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,古人的话也绝非打诳语。米芾曾在《书史》中写道:“余每得古书,辄以好纸二张,一置书上,一置书下,自旁滤细皂角汁和水,霈然浇水入纸底。于盖纸上用活手软按拂,垢腻皆随水出,内外如是。”这句话讲的是淋洗书叶或者字画的详细步骤。关键点来了,“活手”二字何解?灵活的手?灵动的手?我曾问过几位对古汉语颇有造诣的老师,他们都无法真正准确地表述和想象“活手”这个动作。可但凡修复同行一看“活手”两字,必然会心而笑,甚至手都会不由自主地摆弄出那个姿势:手腕、手掌,直至手指,每一部分都可以用不同的力度实现“按、拍、压、抚”的动作,手荑缓转,轻柔却有一定的力度。我努力想用语言去表述,可这是一种只可意会不可言传的专业动作,所以,后来我的学生问我:“啥叫‘活手’?”当解释无限时,最终我也会学潘老师那样,轻叹一句:“有机会,我做给你们看吧。”

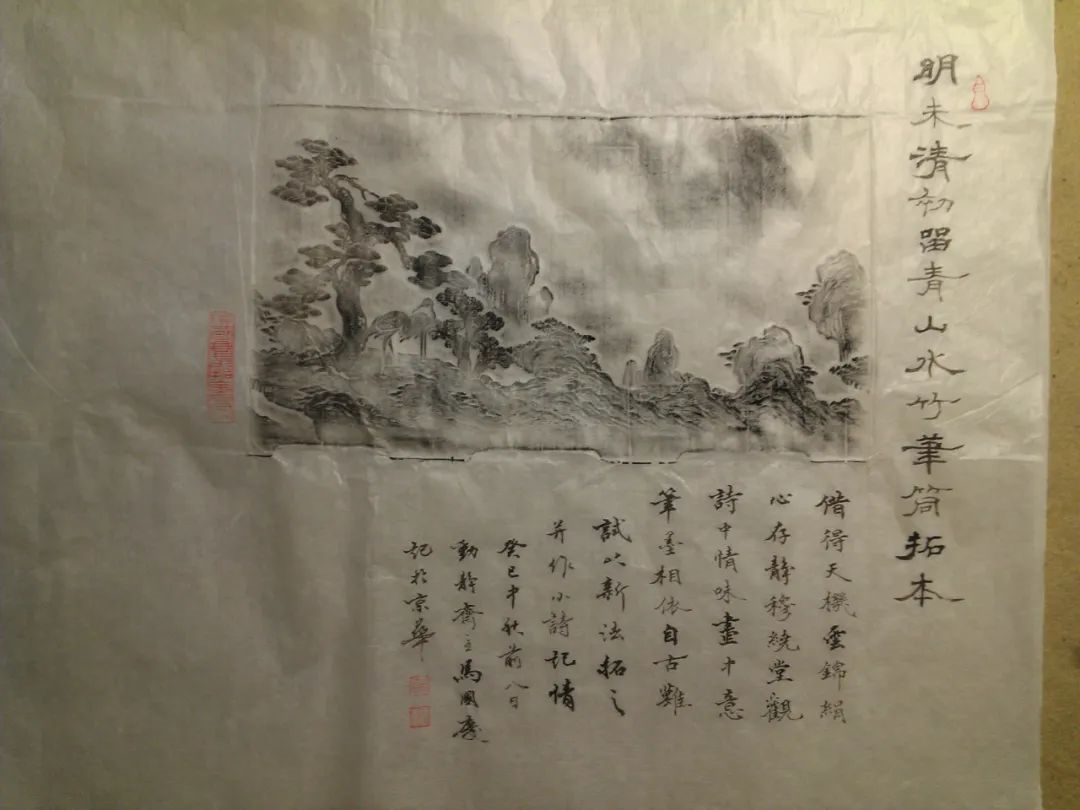

相比较裱画,潘老师跟我提及的学习拓碑技艺一事,却未让我等得太久。2008年,我到北京参加古籍修复技艺培训班,有机会跟随马国庆老师学习了一点拓碑、碑帖装裱和修复技艺。那时候的我求知欲爆棚,除上课时努力吸取各位老师所传授的技艺和知识之外,课余时间还在寝室加紧练习。没有拓的器物,就和室友一起拓梳子,第二天再交给马老师请他点评。他颇为感动,拿出自己所藏的汉代铜镜借我们作传拓练习。此后多年,我一直跟随马老师学习传拓技艺,将之用于自己的修复之中,所获甚多。他知道我来自杭州,便因地制宜,因人施教,时常拿杭州的山色比作墨色,教我观察体悟。马老师说得最多的就是山中雾色之景,我是颇能接受和理解的。明人汪珂玉《西子湖拾翠余谈》有一段评说西湖胜景的妙语:“西湖之胜,晴湖不如雨湖,雨湖不如月湖,月湖不如雪湖......”在我看来,古人所见的月湖之美,今人在光源污染之下,是再难领略到了。雪湖虽美到极至,可我二十年来,所见也不过寥寥数次,可遇而不可求,无怪乎一旦杭城飘雪,似乎所有城中之人,城边之人,城外之人都会蜂拥而至西湖。断桥之上,人头攒动,断桥残雪的诗意,化做一滩断桥踩雪的泥泞,雅兴游兴顿失。雨湖之美,美在那一湖烟波,缥缈若梦。杭州多雨,故雾西湖倒是时常可得。其实,西湖“一日之盛,为朝烟,为夕岚。”写下这句话的就是那位潇洒任性,果断辞官逛西湖的明代文学家袁宏道:“杭人游湖,止午、未、申三时。”由此可见,他比杭州人还懂西湖。能赏西湖最美之时,往往不是睡到日上三竿,才呼朋唤友,扶老携幼,去湖边喝茶野餐打牌的杭州人,也决非跟随导游小旗,在“孤山海拔38米”的教科书式解说词中,举手机左右摁景的普通“到此一游”的游客。“能真正领山水之绝者,尘世有几人哉!”马老师便是这尘世中之一人。在他的眼里,西湖的景色,也成了自然界最好的传拓艺术品。他能借西湖之晴色、雨色、雾色、烟波之色,以天工所造之色,一一对应、融合于传拓技艺中墨色的轻重、明暗、虚实、疏密、开合。他最推崇的是传拓技艺中墨色的厚、润、清,似若西湖迭嶂层峦,雨后淡雾笼山,日落暗侵黛山。马老师在其著作《中国传拓技艺通解》中写到:“腕的提按关乎墨的虚实,拓贵虚灵而不宜过实……善用虚者,看似轻而实重,看似白处而不空……有了往来缭绕的云气,就增加了复杂性,虚处也要有呼应,达到顾盼生辉的效果。”这何尝不是寄情山水,转而从中生发技艺之思呢?

西湖迭嶂层峦

“墨色”中的西湖

人大概都这个德性,但凡刚学习一门新技艺,未免有一种急躁的心态,只想一蹴而就,耐不得坐冷板凳。马老师时常需要按捺住我的这种浮躁心态,他常说:“手上的活,就是得练,练多了,就形成一定记忆了,只有靠着日积月累,才能由量变达到质变,这是急不得的事儿,一次成功那是成功吗?那叫碰巧!”“有些活儿,看着差不离儿,但就是关键部位还缺那么百分之一的墨色,这点墨色给不给,怎么给?一不小心就给多了吧,这还得是手上功夫。”现在写下这段话,他那皇城根儿下的老北京口音犹在耳边。这么多年过来,马老师每每见到我,都会提及让我练字,画画:“先练着,想着,空着的时候多写写书法,练练绘画,这对提高拓技都有好处。另外,做修复的,对纸一定要了解,写字,能帮助了解不同纸张的纸性,它的吸水度如何,润墨度怎样,都对你的修复有所帮助。”可我却总以这样那样的理由,一直懈怠,宽容着自己,辜负了老师的教诲,故在拓技上也未有所精进。

传拓工具

前段时间,网上有一位古籍收藏爱好者,觉得请人修复古籍费用太高,便自学修复,自称一个月内学有所成,并在网上收费开班授课,承诺两周内,教会所有修复技法。此帖一出,专业群内一片哗然。我想,修复技术,在外人看来,不过是一碗浆水、一支毛笔,一张纸的事,但也决非是一看就明白,一学就会那么简单。要达到准确,进而精确,甚至于精妙,那就非一时之功,而要施以毕生之役方能可期,就如同潘老师那半抽屉的纸捻,马老师那百分之一的墨色。

马国庆老师作品