“活儿非常细致”“是一个追求完美的人”……这是业界同行对胡玉清的普遍印象。胡玉清,国家图书馆古籍修复专家,现任国家级古籍修复技艺传习中心浙江传习所、山西传习所、孔子博物馆传习所导师,从事古籍修复工作近30年,曾参加国家图书馆馆藏《永乐大典》、西夏文献、敦煌遗书、西域文献等重要馆藏文献的修复工作,胡玉清不仅古籍修复技艺精湛,而且十分注重学术理论研究。

然而,除了业内人士的口口相传,在网上搜索“胡玉清”的相关信息,却看不到更详细的介绍,不禁让人感觉讶异。怀着强烈的好奇心,记者走进了国家级古籍修复技艺传习中心孔子博物馆传习所,其时,胡玉清作为传习所导师正在给修复人员进行培训。

胡玉清:追求极致的古籍修复师

文 | 刘晓立

长见识,修复不同藏品要用不同的办法

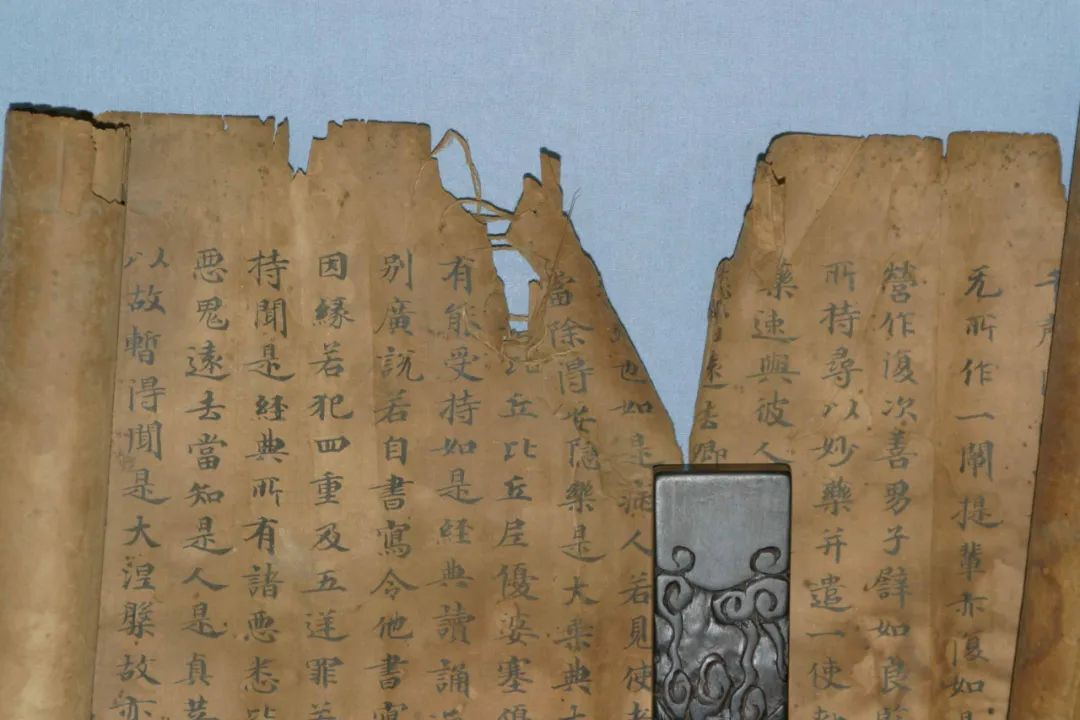

“这次培训我们主要是修拓片,后来考虑到孔子博物馆有一大批在各单位比较少见的银票待修复,为了丰富学员们修复藏品的类别,我想趁这次培训班的机会,让大家都上手试试。”胡玉清一边利落地轻轻翻动手里的银票,一边与学员们分析着其主要存在的问题以及可能的修复方案。这些银票两面都有字,而且残破很严重,有各种各样的口子,断裂的、缺损的、破洞的,不一而足。“拿到藏品,首先要做方案,因为修两面有字的银票和修书是不一样的,无论在哪一面修补都会盖住一部分历史信息,这是不可取的。”胡玉清向学员们讲解道。

怎么办呢?胡玉清联想到以前修西域文献时也遇到过类似的问题。“西域文献修复时,有两片是粘连在一起的,用一点点水将它分离。我想它们是一个号的,不能分开保存,于是就在一张纸上掏了两个洞,把两片纸分别镶进去,再用一张薄薄的纸整个封起来,这样既可以把两件东西都展示出来,也可以让人不接触到藏品,起到了很好的保护作用。”鉴于西域文献的成功修复经验,胡玉清认为,对于这种单页且两面都有信息的文献,“封镶”是个好办法。

大的修复方案制定完成后,胡玉清还会在操作细节处给学员提出要求。“补口子的时候,要挑没字的地方,用很细的皮纸条把口子周边窄窄地拉住;对于缺损的位置,如果是补书,一般会用颜色、质地相似的补纸补上,但对于银票来说,这样补出来的效果不好,需要用薄薄的三桠皮纸按缺损的形状补上,展现出来的时候是透的,让人看到这块确实是缺损的。”另外有一些褶皱的地方,要先把卷曲的边缘展平,还要注意有无跑色的情况,如果有就不能上水展平,即使上水也要采用雾状的方法。

“银票补好以后,就要用薄薄的三桠皮纸把它上下封起来,周边留出大概0.1厘米就够了。这样既完成了修补过程的最少干预,也做到了利用时的最好保护。”胡玉清介绍说,这还不是结束,最后还要考虑怎么收藏的问题。银票比较软,不好收藏,最后想的办法是镶在折成三折的纸中,把银票夹在里面,使两边都有保护。“最后还应该有个盒子,或者合适的装具,再编个号就好了。”

对于任何文献的修复,一个完整的过程都需要照顾到修补、利用、保存等方方面面的需求。每一件的破损不同,纸质不同,修复的方法也是不同的。“所以说做修复这行,真的还是要用心,不是说有个洞拿补纸补上就好了,其实补纸的大小,糨糊的稀稠和最后的平整度都有很大关系的,用心就能修得漂亮,只是当个任务完成是不行的。”胡玉清无疑是个完美主义者,她在细节处的追求和把握在业界有口皆碑。

勤动脑,每件修复品都是一件艺术品

看着胡玉清像对待艺术品一样对待手里的破损文献,很难想象她在最初入行时对修复工作的排斥。“我是从善本阅览部调来做古籍修复工作的,一方面,工作环境落差比较大,那是1987年,国家图书馆还未搬迁新馆,阅览室在主楼,工作环境比较好,而修复室在后面一排小平房里,满屋子的糨糊味;另一方面,每天守着一碗糨糊、一本破损古籍修修补补,感觉太枯燥了。”但做着做着,胡玉清的心境很快发生了变化。“这个工作非常安静,每天几乎只需要跟自己要修复的藏品打交道,心境变得特别好,也感觉非常舒服。再加上没多久就赶上了国家图书馆启动敦煌遗书的修复工作,看着破破烂烂的一个卷子拿来,经自己的手修得美美的还回去,是一件非常有成就感的事情。”在胡玉清看来,做古籍修复,首先是喜欢、适合,其次是能干出成绩,才能做得好、做得长久。

到现在,胡玉清已经从事古籍修复工作近30年,参与的大大小小的修复项目不计其数,遇到的修复难题林林总总,每一次她都会把比较有意思、有代表性的案例记录下来。她不爱接受采访,自认为“能做好却说不好”,但只要讲到各种各样的修复案例便如数家珍、滔滔不绝。

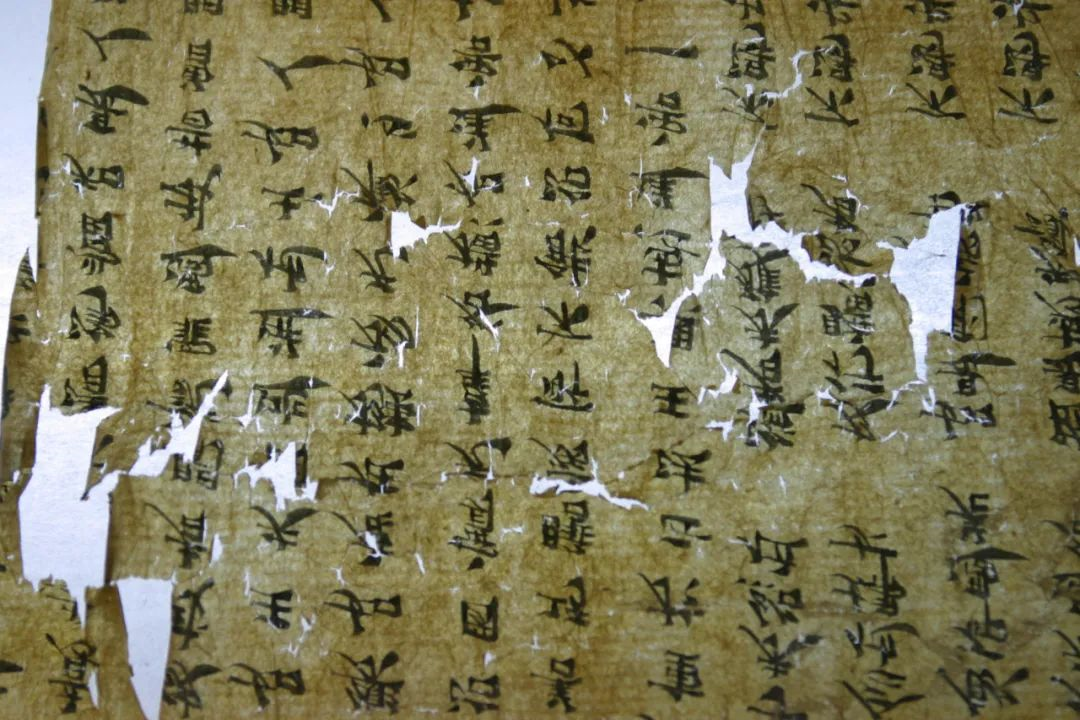

“有一件敦煌卷子,不长,只有一米多不到两米,但是有大大小小几百个口子,而且纸张很薄很脆,给我留下了深刻的印象。”胡玉清介绍说,以前补口子都是裁溜口纸,但她觉得一条条补在上面不好看,尤其这件口子太多,又是卷起来背面朝外的,所以就自己撕“小毛条”进行修复,这样看起来比较自然,也比较舒服。口子补上了,压又是个问题,因为纸张薄脆,不能上水,一上水会“胀”而损伤平衡度,也不能使劲压,一压就会崩裂。“后来我在喷水压平的时候想了个办法,先把一张纸喷潮,然后把它卷进去,用这样的方法把敦煌卷子润一下。压的时候也不能用大石头或者用力,轻轻压一下就好。”胡玉清强调,针对不同的情况要用不同的方法。

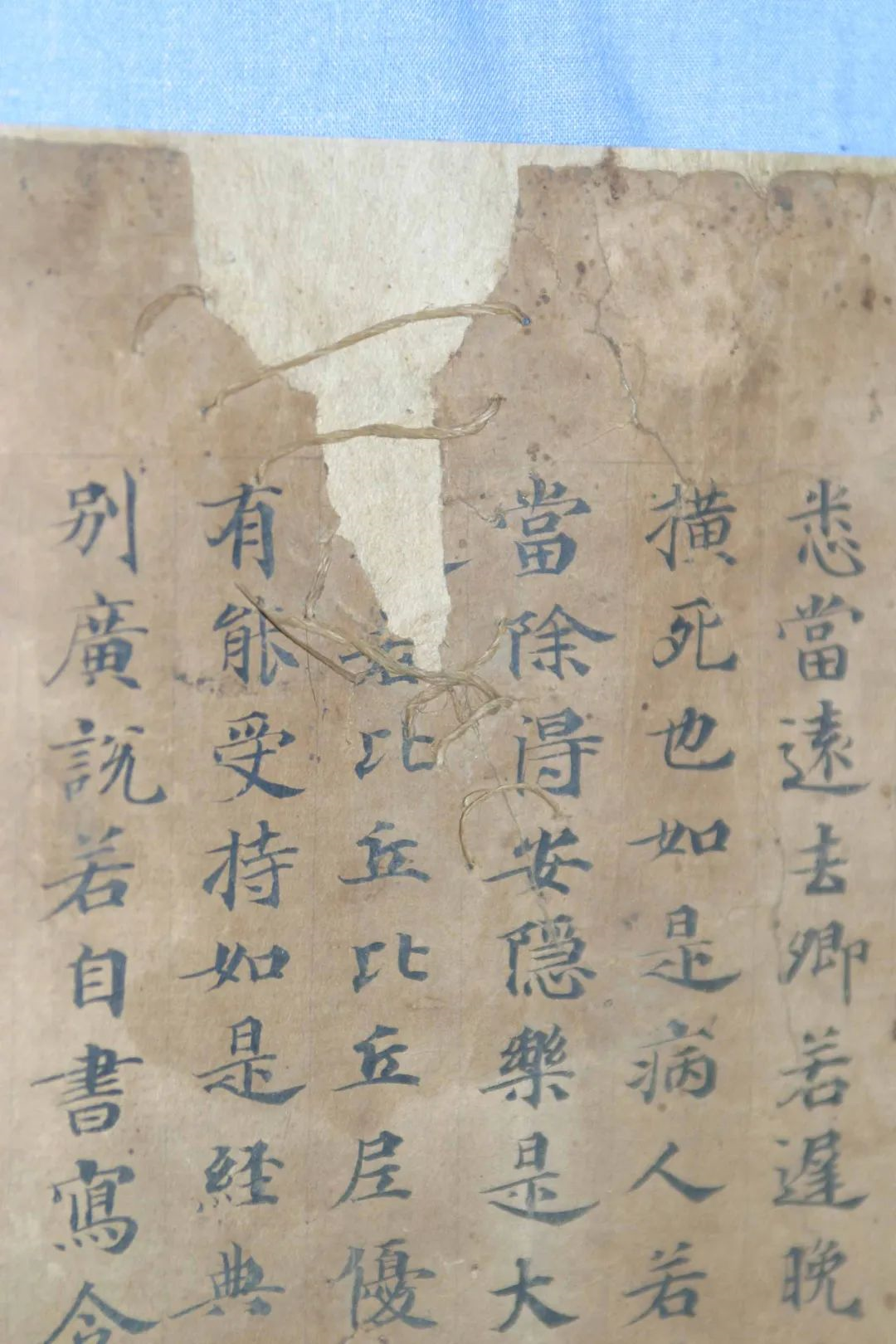

“还有一件敦煌卷子,我忘记它的编号了,它的特点是有两三处前人缝线修复的痕迹,有的地方用的是麻绳,有的地方用的是细线。拿到这件藏品的时候,我们的修复理念已经提高了很多,知道这些线一定是要保留的,不能拆掉。”这给胡玉清的修补工作带来了极大的困难。绳子在上面缝着,要打开展平是不能实现的,只能先松开绳子。而松开绳子也是有讲究的:不能像系鞋带似的“扽”,一“扽”穿线的窟窿就会越来越大,反而造成破坏,只能拿镊子把绳从小孔中一点一点地送过去,从根上开始一环一环地送。绳松了,把纸展平,还要隔着绳子在裂口周边点上糨糊,按照裂口的形状撕好补纸,再掏着送进去补好。“补这件敦煌卷子确实花费了很多心思,而且每一步都需要非常细致。我们的修复原则是最少干预,既要少往上添加东西,也要把它原有的东西保留下来,必须想办法达到这样的目标才行。”

“这是修西域文献时候的一件非常特殊的藏品。”胡玉清指着照片记录告诉记者。这件藏品的特殊之处在于它是其中唯一一件丝织品,修复前已经团成一团,上边有字,但已经看不清了。“展这件丝织品非常困难,需要一点点湿润,慢慢压平、展开,还要把它的经纬线对齐。”胡玉清表示,丝织品在文献修复中很少遇到,不管是破损了还是有口子,都不知道用纸补还是用丝补,好在这件藏品没有缺损。虽然没有破损,但如果不经修复也无法进行研究利用,为了拿取方便,胡玉清又在保存上下功夫。“我在经纬线的周边用薄薄的三桠皮纸固定住,然后又做了一个稍微有点儿挺度的框,这样拿起来有挺度,两面的文字信息也都能看到,对于保护、利用都比较好。”

很多人说,古籍修复是一个手艺活儿,但在胡玉清看来,这还是一个费脑筋的活儿。“藏品交到手里有几个大的修复原则必须把握,但具体怎么做到整旧如旧、最小干预,怎么更好地促进保存利用,就得具体问题具体分析,开动脑筋想办法了。这就像每本书都有自己的故事,它们的‘病症’也各有不同,要依据病情对症下药,没有一个万试万灵的范本。”胡玉清从事修复30多年,却自认为还要多探索,还得多研究。

多动手,技艺传授还需要手把手去教

自己做修复之外,胡玉清还承担着技艺传承的重担,现任国家级古籍修复技艺传习中心浙江传习所、山西传习所、孔子博物馆传习所导师。对于带徒弟,她崇尚手把手教的方法。“不管是带徒弟,还是开展培训工作,都需要结合具体的藏品修复,手把手去教。比如一件藏品拿来,它有口子、有破洞,我就让学员看着我先补一个,看看手法是怎样的,毛笔怎么拿,镊子怎么用,糨糊怎么调,等等。之后我看他们修,以便纠正他们的动作和手法。”胡玉清笑着说,有的人怕被老师看,一开始手哆哆嗦嗦的,好像不知该在何处下手,但习惯了也就好了,“我一定要看着他们做一遍,只有这样,我才能纠正他,才能让他们学到真正的技术”。面对胡老师的严格要求,很多学员一开始是发怵的,但慢慢接触多了,反而都愿意多得到胡老师的指导,培训班里时不时能听到学员遇到问题请教胡老师的声音。

对于技艺的传承,国家以及各省级古籍保护中心、各地高校都做了很多工作,近些年来培养了一大批年轻人,但同时也存在着人才流失的问题。“其实我觉得修复人才在精不在多,还是需要挑适合的人去培养。”胡玉清建议,各用人单位需要制定长远规划,系统性地培养人才。“以培训班为例,很多年轻人来参加培训,是真的在用心学东西,各类藏品都想上手,希望多学到一点不同的技术,求知欲很强。而有的孩子本身没兴趣,或者手底下活儿粗糙,或者动不动拿起手机看一下,完全静不下心,这就说明不适合干这行。所以说单位选人很重要。”胡玉清建议,要根据每次培训班的教学内容是什么,由哪位老师授课等,有针对性地选择相应的学员,只有这样,培训效果才能更好。

(转载自“藏书报”微信公众号)