1958年,北京到银川的火车,刚刚开通。当火车行驶到宁夏境内的时候,由于路基松软所以开得极慢。当时的银川火车站相当简陋,只有几间平房和几顶帐篷。“可能是年纪小,我第一感觉不是条件艰苦,而是新奇。看着满大街的平顶平房,像用一桶油漆刷出来的蓝色大门,以及门上挂着的一串串红辣椒,都让我觉得煞是好看;还有街上走着的牛车、驴车、骆驼车也让我觉得很新鲜,尤其是又高又大的骆驼车拉着又小又矮的排子车,很不相称,也很有意思。”描述起当时看到的情景,已经耄耋之年的高树榆仍然兴致勃勃,一幕幕画面好像就在眼前,而不是隔了大半辈子20000多个日子

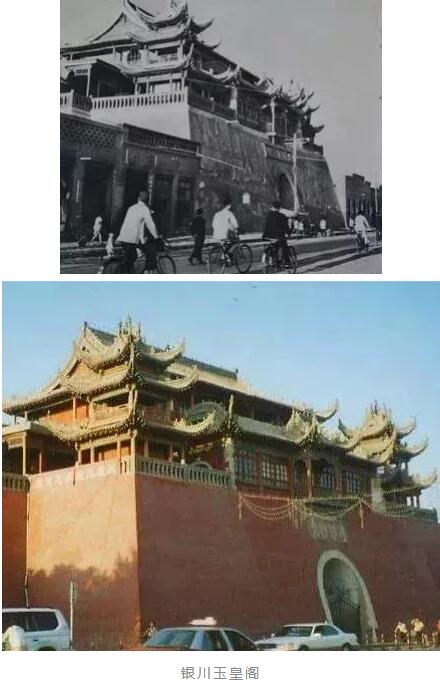

报到之后,高树榆被安排在玉皇阁靠东头的一小间平房里,据说,这个小房间是供给当年小道士居住的。而所谓宁夏图书馆筹备处,却没有一间房,没有一本书,更没有一位图书馆的专家,只有玉皇阁最西头的一个偏殿可以暂时用来办公。“偏殿方方正正,大约有五六十平米。里边有几张桌子、几把椅子以及一架现在只能在电影上见到过的手摇电话机。除了我们筹备处的几个人外,北墙边上还矗立着五座顶天立地的泥塑神像。”高树榆说。这样的办公环境现在想来非常不可思议,可就是在这样的环境里,高树榆以及筹备处的其他12位来自五湖四海的小伙伴们进行了工作分工,临时设立基建组、采购组、编目组,正式将图书馆筹备处的工作运转了起来。

筹备阶段:

馆藏靠捐赠,开馆靠借地

有了一间房,也有了十几位工作人员,还剩下书的问题该怎么解决呢?高树榆说,“靠捐赠”。1958年,中央文化部发文,动员全国各地的图书馆和有关单位,给正在筹建的宁夏回族自治区图书馆筹备处捐赠图书。中央号召,一呼百应,高树榆他们很快就收到了各地寄来的大量赠书。其中,又以中国回民文化协进会的赠书最佳、最有特点。

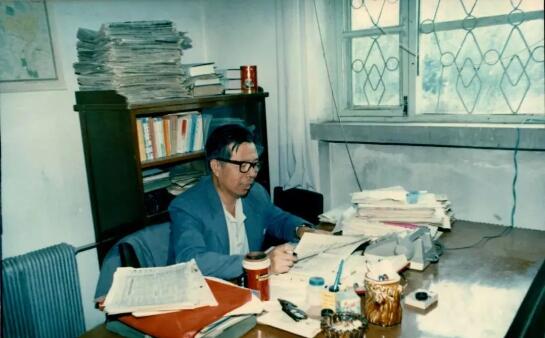

“所有给我们赠书的图书馆都是把书寄给我们,而中国回民文化协进会则不然,它们是把一大笔钱交给了北京琉璃厂中国书店,让书店给我们配书;然后让我们筹备处去人,与书店一起选书。这样挑出来的书质量当然要好很多。”当时被派去北京协助中国书店选书的人就是高树榆。临行前,他得到领导三项嘱托:一是要把古籍中的经史子集各类有代表性的著作配齐;二是多买一些中文工具书;三是如有可能再选一些解放区的出版物。高树榆就是遵照这三点指示最终敲定了书单。“这批捐赠的图书大约有四万册,其中古籍占了一大半,也成为宁夏回族自治区图书馆古籍书的基本盘。”高树榆告诉记者,由于经费拮据,此后很少再大量购买古籍书了。

由于当时上级给图书馆定的计划是,到1962年(也就是5年之内)藏书要达到100万册。正是按照这个“跃进计划”,筹备处接受的大量捐赠图书和从新华书店大量购进的图书,以及订购的几百种全国各地的报纸和杂志,蜂拥而至,让人应接不暇。“回想起来,当时的条件的确很艰苦。火车站接书用毛驴车,每天收到的报刊放在用木板和砖块搭成的土书架上。木板不够了,就只好放在地上堆积,一直顶到天花板。”高树榆说,据统计,到了1959年的年底,入藏书刊已经达到15.3万多册了;又经过1960年整整一年,进入1961年初,藏书已经超过20万册,已有住房实在容纳不下日益增长的藏书了。因此只好安排宁夏回族自治区图书馆借个地方开馆,将一部分书刊开放,与读者见面。

1961年2月,报刊阅览室开放;4月,图书外借处开放。从这时起,宁夏回族自治区图书馆结束了筹备阶段,总算有了一块借来的地盘,有了一方立足之地。“不过,开放的图书仅限于新中国建立之后出版的,而且是我们图书馆已经分编上架的图书,不包括古籍书。”高树榆遗憾道,古籍书仍然没有和读者见面,也还没有得到利用。

拨云见日:

战胜风雨,古籍得到整理保护

就是这批好不容易得来的古籍书,让高树榆等图书馆人想尽了办法去贮藏和保护。高树榆回忆说,当时借地开馆借的就是原先修建的菜市场售货大厅,那里又高又大,四处通风,这不仅意味着工作环境的艰辛,也意味着在书籍的保藏方面有更多的挑战。“每逢冬季,馆员要全副武装穿棉衣、戴棉帽进库取书;到了雨季,又要用脸盆、痰盂等器皿四处接水。为了保护书籍,每当下雨,馆员都自觉到馆护书救书。某年的雨夜我们把老大楼的塑料布都买光了。”

真正的“拨云见日”发生在1978年。那一年,全国的图书馆系统在南京召开了一次极为重要的会议,传达了周恩来总理“要尽快地把全国善本书总目编出来”的遗愿。就是在这次会议上,对编辑全国古籍善本书总目有了统一的安排,而且对各个地区、各个省都做了具体部署。“这是在党的十一届三中全会召开之前,我国图书馆界出现的一件惊天动地的大事,是图书馆工作、古籍工作拨云见日,迎来美好春天的前兆。”

会后,宁夏成立了编辑古籍善本书总目的领导小组和编辑小组,在银川、固原、石嘴山、银南等地先后召开了座谈会、举办了培训班,培训了一批古籍干部。两小组通过报纸、刊物、广播等多种形式,宣传周总理的重要指示,在群众中积极发动,广泛搜求。编辑小组的人员几次到全区各地巡回检查,固原、石嘴山、中卫、吴忠等地图书馆也主动提供线索。宁夏大学图书馆、宁夏社会科学院图书馆等也闻风而动,积极参与。由于上下协同、点面配合,只用了几个月的时间,就对各馆收藏的古籍善本书,进行了一次核实普查,按照《古籍善本书总目收录范围》的规定,初步确定全区各馆符合规定范围的善本书,包括:明代早期刻本,清代乾隆以前的初刻初印本、活字本、套印本,清代嘉庆以后的精印本、插图本、名人题跋本、稿本、印谱等将近200部。

“这一次核实普查,摸清了家底,收获巨大。特别是,宁夏大学图书馆从长期无人问津的古书堆中,清理出来两部珍贵稿本,一本是清代道光进士刘宝楠的《汉石例》手稿本,一本是官至山东巡抚崇恩的《香楠精舍金石契》手稿本,现都已收入《国家珍贵古籍名录》。”高树榆告诉记者,“作为我区收藏古籍最多的宁夏回族自治区图书馆,也清理出多部珍贵古籍善本书,如明代嘉靖年间晋藩养德书院本的《宋文鉴》、明代嘉靖本的《六家文选》、明代嘉靖江西布政司刻本的《苏文忠公全集》以及清代乾隆年间宝应王氏白天草堂刻印的《朱子年谱》等。”据了解,这部《朱子年谱》是清代著名哲学家、数学家、戏曲理论家焦循的家藏本,书中有焦循本人的题跋和藏书印章。如今《苏文忠公全集》和《朱子年谱》也都已收入《国家珍贵古籍名录》。

1978年,随着党的十一届三中全会的召开,全国各地的图书馆也都出现了新面貌。1979年,宁夏回族自治区图书馆学会成立,同时创办了学会的刊物《宁夏回族自治区图书馆通讯》,此后,又更名为《图书馆理论与实践》。1981年,在建馆23年之后,在银川新市区同心路上一所6000多平方米的图书馆馆舍建成,宁夏回族自治区图书馆总算有了自己的家。与此同时,馆内健全了宁夏回族自治区图书馆的领导班子,制定了规章制度,将馆藏书刊全部上架入库,古籍书的存放条件得到了改善和保护。此后,从1982年到1987年的五年间,宁夏回族自治区图书馆和宁夏回族自治区图书馆学会,举办了12次多种形式的培训班、训练班,包括北京大学图书馆学函授班和中央广播电视大学的图书馆学班,有430多名宁夏各个县市、各个系统的图书馆员受到了正规的培训。在各个培训班的课程里,包括对古籍知识和整理古籍书籍的内容。1987年之后,随着职称评定工作的陆续开展,进一步调动了图书馆工作者、古籍工作者的积极性。在全区各个县市图书馆的古籍书大多进行了整理,有的图书馆(如固原、吴忠等地图书馆)还进一步改善了对古籍书籍的保护和存放条件。

特色馆藏:

加强地方文献的收藏、研究与利用

除珍贵的古籍善本外,宁夏回族自治区图书馆从建馆以来就牢记自己的使命,克服困难,想尽办法,积极搜求地方志等地方文献资料,充实特色馆藏。“1961年借地开馆之后,馆领导就让我去拜访住在银川的几位宁夏文化名人——黄光员、涂春林、徐梦麟、罗雪樵等人,还召开座谈会,听取他们的意见,了解宁夏地方文献收藏的线索。会后,铁子禄先生还将家藏的两块甲骨献给了宁夏图书馆。”高树榆曾请著名考古学家裴文中教授对这两块甲骨进行过鉴定,确认甲骨是真品,但上面的刻字为后人补刻。1963年至1964年间,宁夏回族自治区图书馆根据已知的线索,又去南京图书馆复制了一批宁夏地方文献,包括:清代《乾隆银川小志》、民国时期的《宁夏民国日报》以及中华人民共和国成立前多种宁夏地区出版或是宁夏籍进步人士在外地出版的刊物。随后,又从甘肃省图书馆复制了一批宁夏地方志,“其中,《万历朔方新志》还是本馆馆员刘陟同志用毛笔影抄出来的。到了‘文革’前,宁夏回族自治区图书馆已经收藏了当时全部已知的地方志书”。

宁夏回族自治区图书馆始终注重对地方文献的收藏。进入上世纪90年代,更明确划定了宁夏地方文献的收藏范围,制定了宁夏地方文献宁版书刊资料完备级收藏标准(A级标准)。它不仅包括宁夏地方文献和宁版书刊,还包括回族和伊斯兰教文献(主要收藏国内的);1992年,宁夏回族自治区图书馆制定了《宁夏地方文献和回族伊斯兰教文献专藏有条例》,条例中明确规定,凡属本范围的文献,不论其载体形态、出版形式、文种如何,一律贯彻“宜广不宜窄的原则,全面收藏”。

在全区各地古籍得到初步清理并得到进一步保护的基础上,地方文献的研究与开发利用,也出现了积极向好的发展。1986年,宁夏回族自治区图书馆建立了“宁夏版本书库”,编印了“馆藏宁夏地方版本目录”;1988年,宁夏回族自治区图书馆与宁夏人民出版社协作,整理影印出版了“宁夏地方志丛刊”“回族伊斯兰教古籍丛书”20种,百余套;1992年,宁夏回族自治区图书馆又与全区各个单位、各个系统图书馆共同编制出版了《宁夏地方文献联合目录》;2010年至2011年,又编纂了《宁夏地方文献暨回族伊斯兰教文献导藏书目》。

另外,宁夏回族自治区图书馆的研究人员还在专业刊物上先后发表有关论文十多篇,其中,《西夏藏书》收入《中国藏书通史》,《宁夏地方志总目提要》收入《中国地方志总目提要》,《谈谈搜集地方文献中的几个问题》一文被北京大学图书馆学系选为教学参考资料,《为“正统宁夏志”正名》一文将多少年来被众多方志界同仁误解的《永乐宁夏志》和《宣德宁夏志》归还了历史本来面目。

宁夏回族自治区图书馆还设法从美国国会图书馆复制了《道光隆德县续志》,从日本东洋文库复制了《光绪宁灵厅志草》。“本馆的研究人员还就这两部志书进行了必要的校注并正式出版,从而对宁夏地方史志的研究工作提供了宝贵的资料。”高树榆介绍说。

任重道远:

让“书写在古籍里的文字都活起来”

“宁夏的古籍工作基础差,起步晚,几十年来虽然取得了一些成绩,但与各个兄弟省、市自治区的同行们相比,还有很大差距。我们的工作任重而道远,还有大量的工作等待着我们去开发。”提到这点,高树榆感觉特别遗憾,表示自己已经不再年轻,但宁夏还有大量的古籍资源等待开发。宁夏有着悠久的历史,早在三四万年前宁夏就有了人类活动,进入阶级社会,特别是在此后的春秋、战国、秦汉、三国、魏晋南北朝,直至隋唐、五胡十六国的历史长河中,宁夏一直是少数民族的聚居地,在经历了上千年的分裂和混战后,经济遭到严重破坏,人口大量伤亡,但同时也促进了生活在这块土地上的羌族、匈奴族和鲜卑族等各族人民的大融合。“而在这个过程中,西夏发展了发达的印刷业,出版的实物也众多,不但有西夏文的印刷品,还有还有汉文印刷品,不但有雕版印刷还有木活字印刷和泥活字印刷,可以预期,尚有很多西夏文献将重见天日,尚有更多的西夏古籍等待我们去发掘、保护与研究”。高树榆说:“当然,在西夏之后特别是在明清两代的几百年间,随着宁夏经济文化事业的逐渐发展,古籍资源更为丰富,也需要我们不断地开发与挖掘。”

要做到这些,高树榆认为,古籍工作者还应该具备几点素质:一是热爱,传承弘扬保护中华古籍工作是一项极其光荣的事业,而不仅仅是一个职业,古籍工作者要热爱古籍,热爱古籍事业,甘于寂寞甘于奉献。二是具备必要的知识,如古汉语、中国古代史、中国印刷史、中国书籍史等古籍知识,书名、卷数、撰者、行格、避讳、帝王年号等整理古籍的知识。三是熟练运用工具书(四角号码、干支纪年、反切注音等),善于汲取前人已有的学术成果。四是要使用信息化、电子化、数字化、网络化手段,处理古籍书的知识,“如果从事古籍修复、保护等专业,还需对纸张等有专业认识”。五是敢于发现问题、勇于探索,“要认真对待每一个细节,要有一字千金的意识”。

党的十八大以来,党中央殷切关心中华古籍工作,习近平总书记更是在多个场合都对中华古籍工作做过重要指示,高树榆表示,作为图书馆工作者以及从事古籍工作的人员,不仅要牢记习近平总书记的殷殷嘱托,而且要践行他的重要指示,传承弘扬中华优秀传统文化,落实“中华古籍保护计划”,努力让“书写在古籍里的文字都活起来”。

(转载自“藏书报”微信公众号)