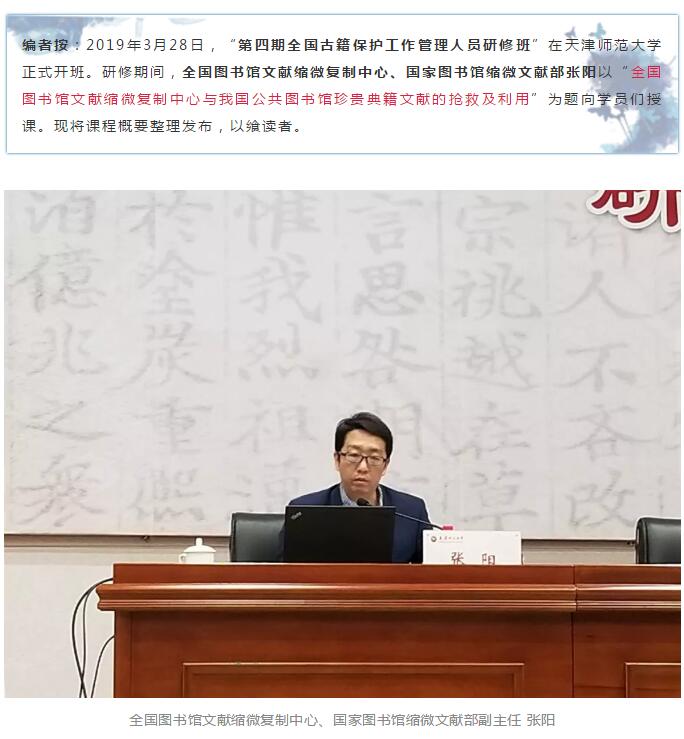

缩微技术是保护珍贵典籍文献的有效途径。在谈及文献缩微复制技术时,国家图书馆缩微文献部张阳副主任从“全国图书馆文献缩微复制中心的发展沿革”、“全国图书馆文献缩微复制中心的现状”以及“十三五规划”三个方面,阐述了全国图书馆文献缩微复制中心与我国公共图书馆珍贵典籍文献的抢救及利用问题,为学员们上了生动的一课。

一、缩微中心的发展沿革

1981年,中共中央(81)37号文件中指出:“把祖国宝贵的文化遗产继承下来,是一项十分重要的、关系到子孙后代的工作。现在对有些古籍的孤本、善本要采取保护性的抢救措施。”次年,任继愈先生上书中央领导,建议采用缩微摄影技术抢救珍贵历史文献,得到了各级领导的大力支持。中央领导在批转北京图书馆馆长任继愈先生《关于妥善保存和充分利用孔府档案》的报告时批示“这些事情一向无人注意,拖久了必致损失。”随后,图书馆局正式成立“图书馆缩微复制工作领导小组”,文化部党组也同意成立“全国图书馆文献缩微复制中心”,统一领导全国图书馆的文献抢救工作。1985年,图书馆局在南京召开第一次全国图书馆文献缩微工作会议。会议宣布成立“全国图书馆缩微复制中心”

自成立三十余年来,全国图书馆文献缩微复制中心建章立制,整体规划,先后出台了《全国图书馆文献缩微复制中心章程(草案)》、《缩微品制作标准汇编》、《缩微中心管理工作规定汇编》、《文献缩微生产质量管理与奖惩办法》等规章制度,并统一标准,开拓创新,不断引进相关领域的技术理念与成果,通过自主研发设备、多元技术融合等手段,不断推进缩微事业的发展。

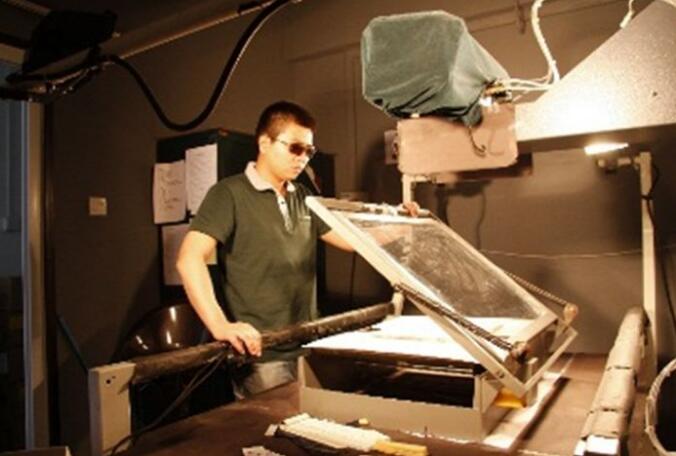

二、缩微中心的现状

据张阳副主任汇报,截至2018年年底,缩微中心各成员馆共抢救各类文献187,808种,总拍摄量7,500余万拍。包括善本古籍32177种、普通古籍5402种、民国图书132185种、期刊15232种、报纸2812种。仅以传统拍摄来讲,截至目前共拍摄善本古籍3.2万种1862万拍,其中国家图书馆拍摄1.8万种900余万拍,取得了可喜的阶段性成果。此外,自2012年起,国家图书馆启动了馆藏珍贵文献数字资源转换缩微胶片工作,截至目前,已将犹他家谱、馆藏地方志、哈佛燕京藏中文善本等数字资源转换成缩微胶片共计307万拍,年转换量超过60万拍。国家图书馆在自建数转模的同时,自2015年起还带动了6家成员馆开展这项工作,2015年至今,成员馆数转模总产量以超过50%的速度逐年递增。

对缩微文献进行揭示与应用也是全国图书馆文献缩微复制中心的努力方向。在文献普查方面,1985年以来,缩微中心在全国范围内率先开展了各馆馆藏文献的专题普查,尤其对民国文献的普查。2001年开始,缩微中心又组织了包括国家图书馆在内的20余家省级公共图书馆对各自馆藏民国图书进行全面摸查。在文献应用方面,近年来,缩微中心与“中华古籍保护计划”、“民国文献保护计划”等国家大型文化项目合作,共同开展了缩微文献的数字化工作,成果如国家图书馆数据库、民国书目次数据库、缩微胶片数字化平台等。在文献的长期保存方面,全国缩微母片库不仅保存着缩微中心30年多来联合23家成员馆及20余家资料馆共同抢救的善本、普通古籍、民国图书、民国期刊、民国报纸和现代报纸等18万多种、11万卷母片,也保存着国家图书馆半个世纪以来或自主拍摄或从国外采购、征集、归还而来的4万余卷珍贵胶片,其中不乏永乐大典、英藏/法藏敦煌遗书、平馆藏书等珍贵文献的缩微胶片,为珍贵古籍文献的长期保存提供了稳妥保障。

三、十三五规划

最后,张阳副主任介绍了《全国图书馆文献缩微工作十三五时期规划纲要》的总体目标和重点工作。2016-2020年,规划古籍善本总拍摄量将到达60万拍,民国文献总拍摄量300万拍,数字文献转缩微胶片总拍摄量500万拍。十三五期间,全国图书馆文献缩微工作将依托全国图书馆文献缩微复制中心,建设统筹建设与自主建设并举的全国文献缩微工作机制,联合全国各级公共图书馆,开展特色文献缩微抢救,推进珍贵文献资源的缩微化长期保存进程,不断完善国家缩微母片库,持续推进数字缩微建设工作,进一步提高缩微文献服务能力,显著提升缩微工作影响力。

张阳副主任总结,全国图书馆文献缩微复制中心自成立伊始,已我国公共图书馆珍贵典籍文献的抢救及利用做出了不懈的努力,今后仍将依托各成员单位,拓展缩微事业的深度和广度,为事业发展做出更大的贡献。