1.1

拓片的史料价值

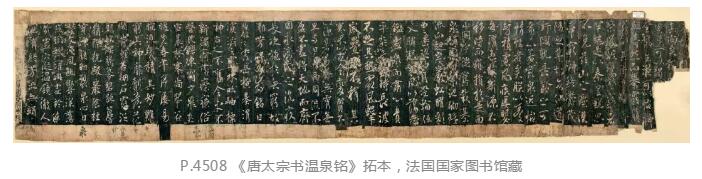

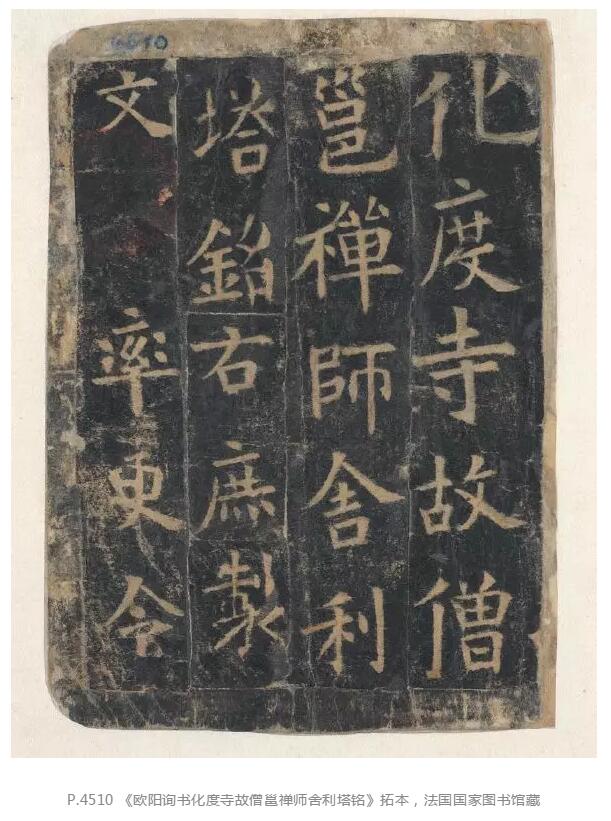

拓片是使用墨汁和宣纸,将碑刻或金石文物上的文字或图形捶拓下来的一种历史文献资料。作为中国传统文化的重要载体之一,拓片有着悠久的历史。早在南北朝时期虞和的《临书表》中,就有“由是拓书悉用薄纸”的记载。1900年在甘肃发现的敦煌遗书中,就有《温泉铭》、《化度寺故僧邕禅师舍利塔铭》、《金刚经》等唐代拓本,这是我国发现的年代最早的拓片。

关于金石文献的特殊价值,早已为众多金石学家所肯定。清代学者顾炎武《金石文字记》序称“余自少时即好访求古人金石之文,而犹不甚解。及读欧阳公《集古录》,乃知其事多与史书相证明,可以阐幽表微,补阙正误,不但词翰之工而已。”补史之阙,正史之误,是金石文献对于学术研究的重要价值。如被著名学者叶恭绰赞誉“为岭南诸碑之冠”的唐代《龙龛道场铭并序》,所记隋唐时期岭南历史、宗教、文学,尤其是盛唐西江地区的经济、政治、军事、文化、民俗等,可补地方史乘记载之遗漏;它如《南海神广利庙碑》《大宋新修广利王庙之碑》之于广州海外交通,《华林寺开山碑记》《六祖大鉴禅师碑》《重修三元宫碑记》《高穆斯林剌马丹墓碑》之于广州宗教,《中山大学碑记》《广州市立中山图书馆碑记》之于广州教育文化等,均具重要参考价值。尤其是因各种原因,原碑损毁失佚,则保存下来的拓片更具独特的价值。如广东省立中山图书馆所藏的拓片《陆军新编第一军远征印缅阵亡将士纪念碑》,由于原碑后来损毁,该碑的拓片成为研究新一军历史的重要史料。

1.2

拓片的存藏状况

拓片作为兼具文献、文物和艺术价值的历史文献,由于在传拓工艺、制作材料、装帧形制等方面的特殊性,加上气候因素、存藏环境和虫蛀霉蚀等影响,现存的拓片均存在较为严重的破损现象。据中山大学图书馆和广东省立中山图书馆所藏的近5万件拓片的调查,普编出现虫蛀、脏污、裂痕、折痕、断裂、磨损、破洞、粘结、霉烂、脱落、皱折、水晕和黄化等现象。而以评价纸张质量的重要标准之一PH值检测,结果同样令人担忧。据广东省立中山图书馆对馆藏拓片的抽样检查,其PH值平均仅有4.84(见下表),按《古籍特藏破损定级标准》规定,均属于二级破损。因此,开展对拓片科学、规范的抢救和保护,就显得非常迫切。

2.1

建立修复档案

在拓片修复工作中,为了记录修复信息,需分别拍摄修复前后书影。书影拍摄要求画质清晰,前后角度基本一致,真实反映拓片的情况。同时,记录拓片的名称、索书号、数量、版本(年代信息)、纸张种类、尺寸、材质、装帧形式、破损部位及类型、修复方案及措施等信息,保证修复工作科学有效地进行。

2.2

配纸

配纸工作需要考虑到补纸与原拓片纸张的颜色、厚度、材质等因素,讲究补纸宁浅勿深、宁薄勿厚、材料相近。需要修复的拓片由于年代久远,一般呈现出黄褐色调,配纸也要呈现出旧色,以统一风格,对于颜色比较特殊的纸张还可以采用染制的方法,进行调色处理。拓片的黑色部分还可以取用近色旧拓片的材料进行修补。

2.3

染纸步骤

卷纸,待染宣纸或皮纸一张张接续卷成一卷待用。调色,将适量明胶、赭石、花青、墨混合,试色成功后,可将已调好色水存放一天再染纸,可以使颜料和墨汁完全溶于水。调制字口部分,根据颜色调整颜料比例,直至颜色比拓片中白色字口部分稍淡。调制墨色部分,倒出少许已调好色水在小盆中,多加墨,试色并调整,直至与待修复拓片墨色接近。染纸,将色水用排笔刷在案子上,将卷好的纸铺在案上,排笔蘸色水刷之,使其平铺于桌上,刷匀颜色,再铺纸,棕刷刷平,排笔蘸色水复刷之,反复共5张,一端错开,以便揭开。棕刷刷实时,应横刷、竖刷、斜刷兼用,使色水均匀分布,遇纸疙瘩时用棕刷敲平。染墨色较重的纸时,染后用打刷敲一遍,以做出扑拓效果。晾干,将染好的纸多张一起掀起一端,把晾杆横放在纸面下面,渐渐转入纸的中间,渐渐提起,架起晾干。理想的晾干方式是留一条干纸边,数张斜着错开粘于板上,将板斜靠,使纸垂于地面晾干,这样晾干的纸面颜色较为均匀。剥离,染好的纸晾干至八分干的时候一张张剥离待用。

2.4

修复工具

修复中需要使用到的主要工具有:塑料布、毛笔、镊子、排笔、羊毛刷、鬃毛刷、板刷、打刷、起子、毛巾、裁纸刀、尺子等。

2.5

一般修复步骤

铺塑料垫布→反面向上,展平折角→润湿纸张,精密定位→毛巾打卷,赶平纸张→修补破损(→四周镶边→整托)→晾干→湿水绷平→下墙裁边。