趙詒琛(一八六九—一九四一),字學南,江蘇崑山人。元益子。元益(一八四〇—一九〇二),字靜涵,光緒十四年(一八八八)舉人,同光間任職上海江南製造局附設譯館,協助西人傅蘭雅等翻譯新學著作,成書甚夥。趙氏又曾隨薛福成出使英、法、意、比四國,留心考察海外學校、圖書館建制,爲洋務運動中較早接觸西方文化之人才。詒琛少年赴滬,隨父校譯西書,曾與舒高第合作,譯刻美國施妥縷所撰《農務全書》等。父子居滬期間,購得黃氏士禮居、汪氏藝芸書屋遺書,築峭帆樓於黃浦江濱,藏書稱盛一時。又因性好刻書,樂於流通秘籍,趙氏峭帆樓刻本遂流行遠邇。元益曾輯刻《新陽趙氏叢刊》(又名《高齋叢刊》)十四種(一八八五—一九〇二),詒琛繼之,續刻《峭帆樓叢書》十八種(一九一一—一九一九)、《又滿樓叢書》十六種(一九二〇—一九二五)、《對樹書屋叢書》六種(一九三二—一九三六)等,並於家鄉崑山正儀鎮創辦趙氏義莊圖書館,編纂 《趙氏圖書館藏書目錄》。父子相承,身體力行,非僅參與新學傳播,而且有功傳統文獻保存。趙氏晚年居蘇州,節衣縮食,猶勤於傳古,曾仿《檀几叢書》例,選輯明清藝文小品,與人合編《藝海一勺》二十三種,以鉛印形式傳播金石、書畫、園藝類小書。由此發軔,擴大收書範圍,採用集資形式,彙輯各家所藏稀見之書,發起編纂《紀年叢編》,以爲文獻繼絕之助。

王保譿(一八八〇—一九三八),字慧言,江蘇太倉人。祖畬子。祖畬字漱山,號紫翔,光緒九年(一八八三)進士,所著有《王文貞集》。父子相繼主持《太倉州志》編纂,藏書數萬卷,內多鄉賢稿本。保譿勤於著述,熱心纂輯家族及地方文獻,所惜遭遇戰亂,藏書散失,奔走避難,年未六十而卒。所著有《樂天生文稿初集》、《溪山文稿》等,輯有《太原藝文目錄》、《太原世次事略續輯》、《太原賢媛事略續輯》等,又與趙詒琛等同輯《甲戌叢編》、《乙亥叢編》。《甲戌叢編》所收清王原祁《王司農題畫錄》二卷,亦出王保譿輯校。《丁丑叢編》所收《遼實錄》,則以王氏所藏清程穆衡手鈔本付印。

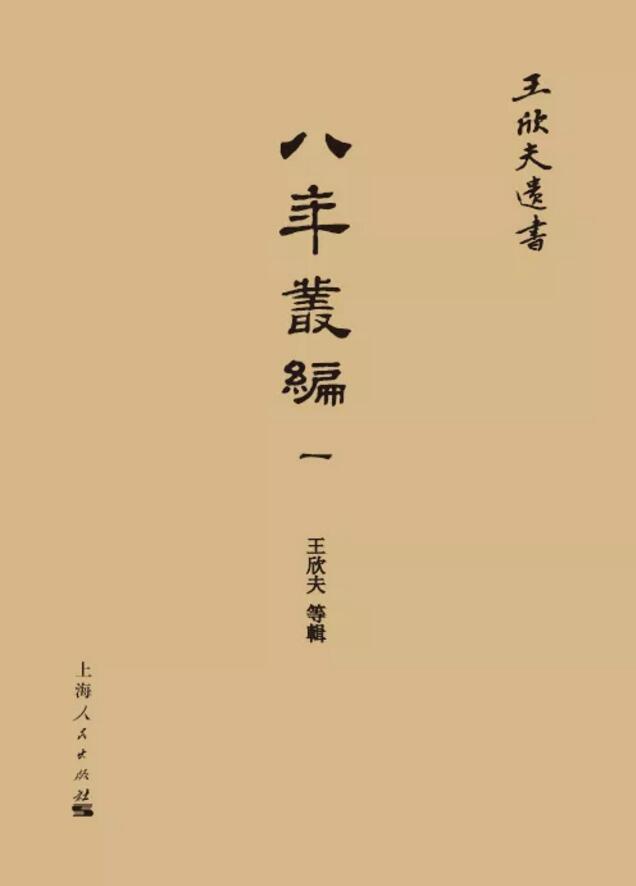

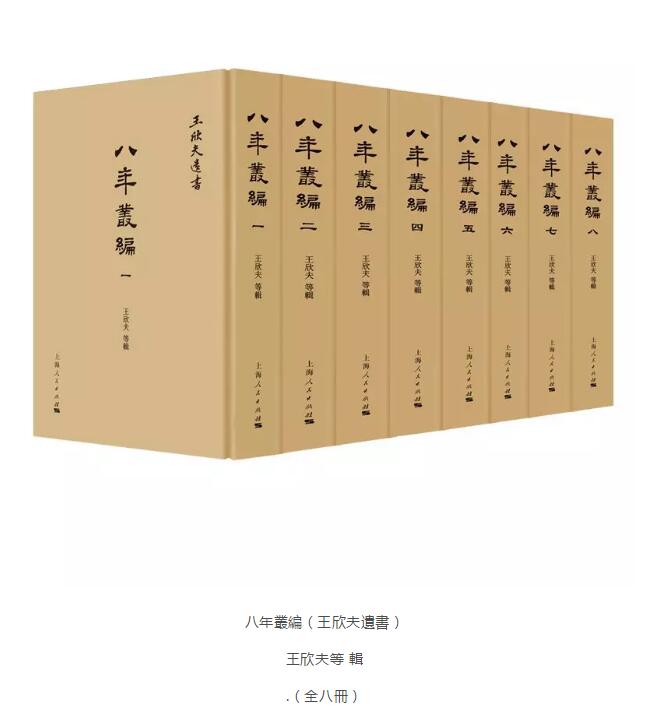

《八年叢編》編纂主持人王欣夫先生(一九〇一—一九六六),原名大隆,號補安,以字行,室名學禮齋、抱蜀廬、蛾術軒等。吳縣人,原籍浙江秀水。欣夫先生少年力學,迭遇名師,生長吳門,浸潤傳統,目錄校讎,本色當行,文獻徵存,夙爲職志。畢生所事,集藏書、校書、鈔書、編書、著書於一身,殫精竭力,矻矻不休,無一不與文獻保存流傳相關,世稱名副其實之文獻學家。先生曾輯刻《黃顧遺書》,增補清黃丕烈、顧圻詩文,苦心孤詣,不遺餘力。以家藏所輯鈔之前賢遺著,未刊待印者猶多,礙於版刻費時,人力有限,而世變日亟,時不我待,亦謀所以變通之道。《吳縣王大隆先生傳略》云:「歲甲戌(一九三四),趙詒琛、王保譿輯印《甲戌叢編》,命先生爲助。叢編之輯,以傳布先賢未刊遺著爲宗旨,多選前賢詁經訂史、小學金石、目錄掌故、藝術說部之作,尤著意於短篇小種、流傳罕見而有裨實學者。印書採用活字豎排,白紙線裝,費省而猶饒古趣,印資則募諸並時同好,集股以行。自乙亥(一九三五)以後,選本借書,集貲校印,先生多任煩劇。歲出一輯,輯各十數種,歷八載而不輟,遂成世所謂《八年叢編》者,至今爲學林所推重。溯自九一八事變,東人亡我之心日熾,時勢危迫,先生雖枝棲於教會學校,傷時憫亂,憂深故國,遂藉流傳先賢文字以寄意。所輯印《倭情考略》、《遼實錄》、《惕齋見聞錄》、《靖康稗史七種》各書,既存遺聞,復昭史鑑,流傳至敵僞地區,竟列爲禁書。丁丑(一九三七)之秋,先生避居洞庭東山,猶手自一編,校刊不輟。」

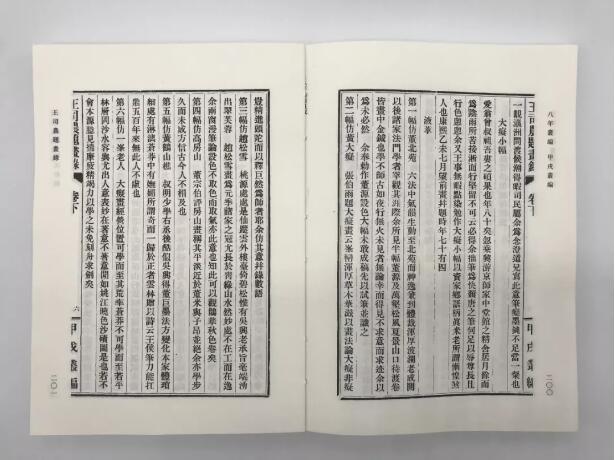

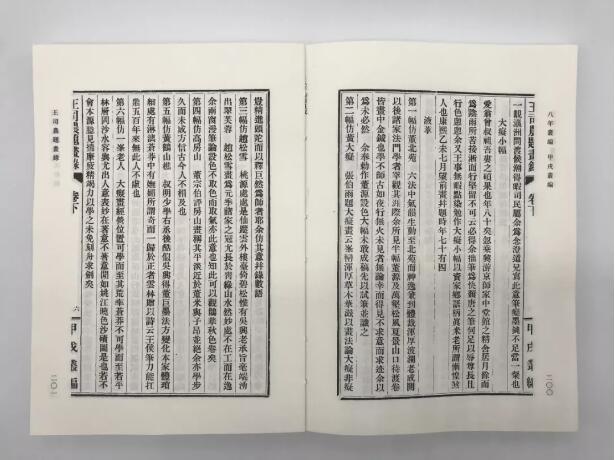

《八年叢編》所採著作,附有原書序跋及輯鈔、收藏者題識。自《乙亥叢編》以下,欣夫先生於諸書又多繫以題跋,提要鉤玄,要言不煩。先生晚年撰《蛾術軒篋存善本書錄》,著錄所藏稿鈔、批校本書千餘種,內多《八年叢編》之底本,所述輯鈔原委,文字略詳,多發潛闡微語,與各書後題跋參照閱讀,於先生治書之旨趣、《八年叢編》選編之經緯,實可增進了解。

《八年叢編》之編纂印行,堪稱民國時期文獻學者羣體合作之典範。叢書編纂,一賴經費,二求底本,三則需有足以凝聚同道之號召力。《八年叢編》編纂經費,出於自願衆籌,人各認股;底本則羣策羣力,由近及遠;編纂則鄉邦耆宿倡議在先,同道參與,南北響應,隨年推進,聲譽漸隆。一九三七年抗戰全面爆發,生靈塗炭,圖書遭厄,文獻繼絕之任,尤其迫在眉睫。《集印戊寅叢編緣起》云:「逕啓者。詒琛、大隆輯印《叢編》,肇自甲戌。海內通碩以爲可取,踴躍贊助,得成巨帙。當《丁丑叢編》之付印,正兵火彌天,校讎不輟,幸告蕆事。茲則故家文物大半摧殘,先哲遺書恐遭沈沒,未嘗不衋焉傷之,是故刷印流傳,勢且益急,拾遺補蓺,責在我輩。雖際喘息未定之日,彌深保存舊物之思。爰踵前例,徵集腋,幸垂察焉。」

《八年叢編》之底本,初期頗採趙詒琛、王保譿兩家藏本。趙氏長欣夫先生三十齡,王氏長先生二十齡。《甲戌叢編》之編纂,爲先生與趙、王兩位鄉先輩合作之始。先生晚年記原藏趙氏之清徐枋鈔本《鄭桐菴先生年譜》云:「學南先已刻《桐菴文稿》於《峭帆樓叢書》,得此時適議印《甲戌叢編》,即首將《年譜》編入焉。繼又輯印《桐菴存稿》、《桐菴筆記》、《筆記補遺》,與桐庵若有宿契者。」又痛惜趙氏身後蕭條,遺書蕩然無存,云:「蓋學南學問人品,殊類桐菴,生平嗜書若命,尤好表彰潛德,刊印遺著,汲汲若不及。所刻《峭帆樓》、《又滿樓》、《對樹書屋》三叢書,已名著書林,晚偕余輯印《叢編》至八集,而君之力爲多。乃身歿未久,藏書悉散,一孫又愚騃,其所遇又何酷也。此兩冊落入冷攤,余見而亟收之,不但以名鈔爲重,亦藉志不忘死友云爾。」

《八年叢編》所收圖書底本,除上述趙詒琛、王保譿二老藏書外,又有出於欣夫先生自藏或自輯者。如收入《乙亥叢編》之清陳奐《三百堂文集》二卷、清周星詒《窳日記鈔》三卷,收入《丁丑叢編》之清勞經原父子所撰《勞氏碎金附錄》一卷,收入《戊寅叢編》之清孫星衍撰《孫淵如先生文補遺》一卷,均爲先生所輯名家遺作。此外,讀諸家題跋及欣夫先生《蛾術軒篋存善本書錄》,時見曹元忠(君直)、章鈺(式之)、胡玉(綏之)、傅增湘(沅叔)、盧弼(慎之)、王季烈(君九)、冒生(鶴亭)、周暹(叔弢)等民國學人活動之跡。諸老關注《紀年叢編》編纂,或撰序題字,或慨贈秘本,或覓本校勘,或代爲集股,情辭懇摯,風義感人。至欣夫先生與同輩學人顧廷龍(起潛)、劉公魯(之泗)、瞿鳳起(熙邦)、王重民(有三)、徐恕(行可)等,底本傳鈔,異文校勘,著作商量,郵筒往復,互動尤爲頻繁。近世學人傳承保護文獻之功績,多於此可徵。

如清仁和勞權、勞格兄弟等所撰藏書題跋,民國初曾經吳昌綬輯刻行世,欣夫先生述蛾術軒鈔稿本《勞氏碎金拾遺》云:「勞氏兄弟藏書之名,自葉菊裳《藏書紀事詩》著之而始爲人知,然所述殊簡略。逮吳印臣輯其羣書題跋爲《勞氏碎金》並爲撰傳,於是其手校書益爲人重。余與瞿君鳳起各據所見,補輯吳本,重印入《丙子叢編》。友人王君九季烈、周叔弢暹見之,又各以所藏鈔寄。今併他處所得合鈔一卷,以免散失,而待補遺。」可知《勞氏碎金》及《拾遺》係先生重印吳昌綬所輯,並與瞿鳳起同加增補。而印入《丙子叢編》後,先生又獲王君九、周叔弢等鈔寄勞跋,所藏輯本又續有補充。

《八年叢編》所收圖書底本,除上述趙詒琛、王保譿二老藏書外,又有出於欣夫先生自藏或自輯者。如收入《乙亥叢編》之清陳奐《三百堂文集》二卷、清周星詒《窳日記鈔》三卷,收入《丁丑叢編》之清勞經原父子所撰《勞氏碎金附錄》一卷,收入《戊寅叢編》之清孫星衍撰《孫淵如先生文補遺》一卷,均爲先生所輯名家遺作。此外,讀諸家題跋及欣夫先生《蛾術軒篋存善本書錄》,時見曹元忠(君直)、章鈺(式之)、胡玉(綏之)、傅增湘(沅叔)、盧弼(慎之)、王季烈(君九)、冒生(鶴亭)、周暹(叔弢)等民國學人活動之跡。諸老關注《紀年叢編》編纂,或撰序題字,或慨贈秘本,或覓本校勘,或代爲集股,情辭懇摯,風義感人。至欣夫先生與同輩學人顧廷龍(起潛)、劉公魯(之泗)、瞿鳳起(熙邦)、王重民(有三)、徐恕(行可)等,底本傳鈔,異文校勘,著作商量,郵筒往復,互動尤爲頻繁。近世學人傳承保護文獻之功績,多於此可徵。

如清仁和勞權、勞格兄弟等所撰藏書題跋,民國初曾經吳昌綬輯刻行世,欣夫先生述蛾術軒鈔稿本《勞氏碎金拾遺》云:「勞氏兄弟藏書之名,自葉菊裳《藏書紀事詩》著之而始爲人知,然所述殊簡略。逮吳印臣輯其羣書題跋爲《勞氏碎金》並爲撰傳,於是其手校書益爲人重。余與瞿君鳳起各據所見,補輯吳本,重印入《丙子叢編》。友人王君九季烈、周叔弢暹見之,又各以所藏鈔寄。今併他處所得合鈔一卷,以免散失,而待補遺。」可知《勞氏碎金》及《拾遺》係先生重印吳昌綬所輯,並與瞿鳳起同加增補。而印入《丙子叢編》後,先生又獲王君九、周叔弢等鈔寄勞跋,所藏輯本又續有補充。

又清乾嘉學者孫星衍著述宏富,集外文字所見甚夥,後人起而輯集者不止一家,欣夫先生繼王重民之後,曾輯《孫淵如先生文補遺》一卷,收入《戊寅叢編》。先生述《孫淵如先生文再補》云:「淵如《平津館文稿自序》有云,其已刊石及附刊各書序跋,世人多見之,不復錄入,故所刻雖有《問字堂》、《岱南閣》、《五松園》、《嘉穀堂》、《平津館》諸集,而未入集者尚多。嚴鐵橋曾有《外集》之編,繆藝風爲盛杏蓀輯《常州先哲遺書》猶列其目,不知失於何時。余於瀏覽之餘,見有淵如佚文,愛其博雅,輒札錄之。嗣友人王君重民輯本行世,其未錄者廿餘篇,因輯《補遺》一卷,印入《戊寅叢編》。其後續有所獲,又輯此《再補》。見聞隘陋,未敢言備也。」又云:「竊謂淵如當日,其刊石、刊木各文,或尚易見,今則時越百餘年,日在摩滅散佚中,乃偶一遇之而已。如《重修東海孝婦廟記》、《重修桃花菴碑記》、《阮湘圃墓誌銘》,必已大書深刻,拓有墨本。然或僻在海隅,或頹爲廢墟,或埋諸兆域,今反於《郯城縣志》、《吳郡文編》、《瀛舟筆談》得之,信知金石之壽不如紙。至諸題跋,則墨跡流傳,尤爲難得。然則淵如所不復錄入者,正賴後人亟爲輯存者也。」所述石刻與紙質文獻之互補作用,及其孜孜於文獻輯集保護之努力,至今仍具教益。

《八年叢編》底本,亦向同道作嚶鳴之求。所知有傳鈔自江南藏書名家如吳興劉氏嘉業堂、張氏適園及貴池劉氏暖紅室者。如欣夫先生跋《乙亥叢編》所印嘉業堂藏鈔本《兩漢訂》四卷云:「三百年來未有刊本,爰借吳興劉氏嘉業堂藏青浦王蘭泉家鈔本付印而識其後。」又述學禮齋鈔本明徐晟《存友札小引》一卷云:「余於一九四零年冬借鈔於張芹伯,越歲印入《辛巳叢編》。」又述學禮齋鈔本明徐柯《一老菴遺稿》、《文鈔》云:「余先從吳興劉氏嘉業堂傳鈔陳仲魚跋《一老文鈔》。據雍正丙午茂秦跋,謂遺詩四卷,鄭季雅刻之。訪諸藏書家,均未聞焉。一九四一年春觀書於張君芹伯之適園,獲見鈔本,字體方正,似從刻本影鈔者,亦有仲魚藏印。喜二書之析而復合,亟借鈔印入《辛巳叢編》以傳。劉氏藏本,後亦歸余……」

《八年叢編》採書,頗得前輩學者、京津著名藏書家傅增湘慨助。傅氏贊同欣夫先生等傳播稀見文獻之旨趣,曾親爲《辛巳叢編》撰序,又以鄴架所藏秘本,隨時寄南,以供採摭。如《庚辰叢編》所收明劉?撰《五石瓠》六卷、《風人詩話》一卷,其底本即由傅氏搜討並提供:「嘉慶時楊復吉輯《昭代叢書》始刻之,後跋僅考得其占籍貴池、字曰輿父而已,蓋名祗一字,字又變體,遂致迷離莫辨。而所刻僅六十六則,詩話僅二十則,又經吳江吳榷嫌其雜而寡要芟汰之本。江安傅沅叔先生丙子春遊吳,得一寫本,通一百九十二則,校刻本溢出兩倍而贏,知即吳氏芟汰之原本。越四年庚辰,知余有《叢編》之刊,特加長跋,屬爲傳播。」此外,清張宸撰《平圃雜記》一卷,係江安傅氏雙鑑樓輯鈔本,收入《庚辰叢編》,亦由傅增湘校跋寄贈:「沅叔先生從道州何氏鈔本《平圃遺稿》中鈔出,附《中書述》、《督捕述》各一篇,以朱筆手校,一九四零年春自北寄贈。余又據金山錢氏鈔本,補逸文三則,印入《庚辰叢編》。」清譚宗浚《荔村隨筆》一卷,收入《辛巳叢編》,爲江安傅氏??三齋鈔本,亦出傅增湘傳鈔並手校:「傅沅叔先生從其後人所藏手稿鈔出,以朱筆校其脫訛見寄,余已綴跋印入《辛巳叢編》矣。」又傅氏於《庚辰叢編》見惠定宇所輯《硯谿先生遺稿》,知欣夫先生致力於收集東吳惠氏遺著,已得惠周惕《硯谿先生詩集》而求《文集》不獲,遂慨然以清康熙惠氏紅豆齋刻《硯谿先生文集》寄贈,欣夫先生云:「此初印本二冊,爲舅氏吳問潮所賜,藏三十年。及得定宇所輯《硯谿先生遺稿》,印入《庚辰叢編》,於末跋引吳志忠『刻本書法雋逸精好』之語,致慨於《文集》之不可復遇。傅沅叔先生見之,遂以所藏本鄭重寄贈,詩文始得璧合,爲之喜而不眠。附志得書因緣於此。」書林掌故,老輩風義,真令人懷想不置。

《八年叢編》底本,亦有得諸圖書館、博物館者。如清汪宗沂撰《逸禮大義論》六卷,收入《己卯叢編》,其書清末進呈內府,因有避忌,內容有刪節,欣夫先生學禮齋鈔稿本,係據故宮博物院藏本傳鈔,並經趙詒琛等手校:「其書於光緒季年進呈,今在故宮圖書館,余向傳鈔。又從章式之丈所藏手稿,校其脫,並補首末兩序。《大夫以上昏禮篇》後論一節,則進呈本以避忌已刪去,印入《己卯叢編》。」清桂文燦《論語皇疏考證》十卷,亦係欣夫先生傳鈔故宮圖書館藏清末進呈本,收入《庚辰叢編》。又明徐圖等編《行人司重刻書目》,收入《己卯叢編》,係欣夫先生借鈔自北平圖書館:「昔黃蕘圃得明刻《兩漢紀》,有『行人司藏書記』,則所藏尚有存者,亦猶內閣藏書之鈐以『運之寶』可作參考,故此目《絳雲樓書目》載之。余又以其爲我國圖書館史之先河,所用當在此而不在彼,故借鈔北京圖書館藏明萬曆刊本,印入《己卯叢編》,亦曰藉存一掌故而已。」

綜上所述,《八年叢編》之編纂,因尊重國故,搶救珍籍,主持得人,同道多助,雖遭逢亂世,不克延續,所獲成績,猶有可觀。欣夫先生於教學之餘,力任繁劇,八年於茲,劬勞可佩。其書出版,因時制宜,採用新法,鉛印線裝,自印自銷,故成書迅捷,書品優良。又因非圖牟利,印數有限,雖爲近製,收藏已罕,故特予影印,以饗讀者。《八年叢編》選書策劃,校對付印,裝訂分發,集資核算,均由民間學人自主完成。文獻收藏刊印,雖屬小衆之事,而典籍存亡,關係文化傳承,學林前輩之勇於擔當,造福後世,不僅其精神難能可貴,其經驗亦足爲後人借鑒。今日古籍影印大行其道,用書選本仍徵及公私藏家,出版資金則公費外復行衆籌,以視《八年叢編》之出版運作模式,前人似久已開啓先河。

(经作者授权,转载自“四马路上”微信公众号)