7月26日,国家古籍保护中心组织召开“日本永青文库向中国国家图书馆捐赠汉籍专家座谈研讨会”,进一步探讨日本永青文库捐赠汉籍的学术价值和捐赠意义,就做好研究、利用和推广进行充分讨论。今将与会专家发言整理如下~

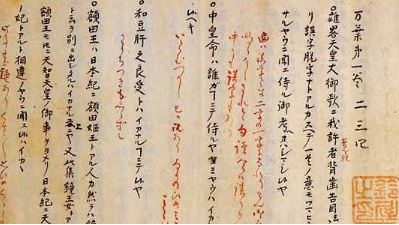

我是国家图书馆的一名普通读者,也是一位普通研究者。我平常用日文和英文做研究比较多。我在北京外国语大学读硕士时,研究的是日本最古的诗歌总集《万叶集》,其中收录了日本自4世纪至8世纪中叶的一些长短和歌。从中可以看出日本的古代文学受中国古典影响极大。例如,《诗经》、《玉台新咏》、《游仙窟》等中国文学作品里常用华丽词藻描绘女性的美貌和身姿。而通过对《万叶集》和歌的考察,可以发现许多地方明显借用了“青青子衿”、“蜂腰”等中国文学的表达方式。做古典的研究就是这样,可能从很小的某个点入手,查找不同的典籍本子,去做考据,去寻找那草蛇灰线。哪怕几个字,都可能会从里面发现自己所需要的有价值的东西,发现古代中国与日本、韩国等东亚各国文化互动的源远流长。这次细川护熙先生捐赠的这批典籍涵盖了中国不同朝代的作品,无疑为古典文学研究者提供了非常宝贵的资料。

日本最早的诗歌总集《万叶集》

后来我又在香港大学读博士,用英语来写论文。因此,我非常赞同林世田主任提到的把这批捐赠典籍数字化的方针。他刚才提出既要服务周边院校,也要服务世界,我觉得这个视角特别好。即使我家在北京,但我也不可能天天泡在图书馆里,而是更频繁地使用数字检索的功能,相信不少住得远的年轻学生和学者也有类似的体验。可以想象,如果在美国或者世界其他国家来寻索、研究中国的古籍,能够亲手翻阅典籍原本的机会少之又少。比如,我在香港大学时的导师之一就是一名澳大利亚女教授,她不可能常常跑到中国来,而且即使来待几天也没办法读完这些资料。所以她经常通过购书和利用数字化资料的方式来做研究。中国典籍也是世界文明中的瑰宝,从这一角度来说,针对这批典籍的选择性的影印本出版工作和网上数字化工作是特别重要的。哪怕是付费,对于研究者来讲,能够有途径远程阅读这些宝贵资料也是十分值得。在全球化时代,比如我的书即将在美国出版,但我并不需要跑到美国去,而是可以通过邮件联络美国出版社的编辑、校对、排版等专业人士,就可以完成漫长而艰难的出版工作。这是我作为一个常用英文和日文来写东西的研究者所感受到的全球化所带来的明显变化。

作者/ 中国社科院日本研究所助理研究员 张梅