公元前二世纪,汉武帝派张骞出使西域,打开了通向中亚、西亚的陆上交通“丝绸之路”。敦煌作为丝绸之路的咽喉,其瑰丽多彩的文化宝藏是中华、印度、希腊和波斯文化交流融汇的结晶。

以艺术形象宣传思想的佛教,从印度传入中国后,与中华传统文化融合,沿路留下了大量的石窟文化遗产,其中以莫高窟为主体的敦煌石窟规模最大,延续时间最长,内容最丰富,保存最完好。

二十世纪初发现的藏经洞(莫高窟第17窟),藏有4至11世纪多种文字的写本和印本、拓本文献,总数约6万件,被誉为“中国中古时代的百科全书”。国家图书馆是是世界收藏敦煌遗书最丰富的单位,馆藏敦煌遗书已达16579号,写卷长度为世界各大藏家之首。敦煌遗书也是国家图书馆古籍善本四大专藏之一。

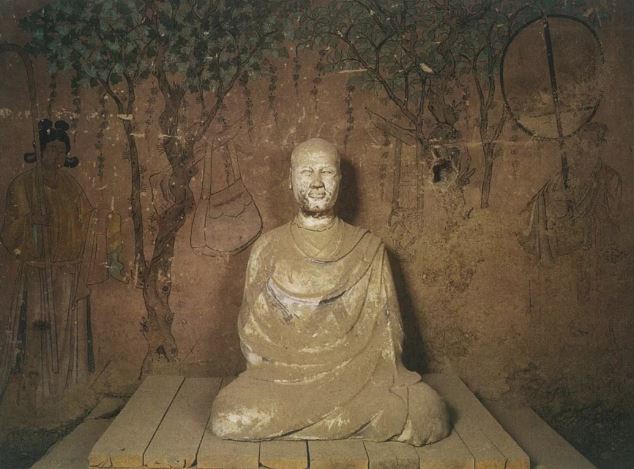

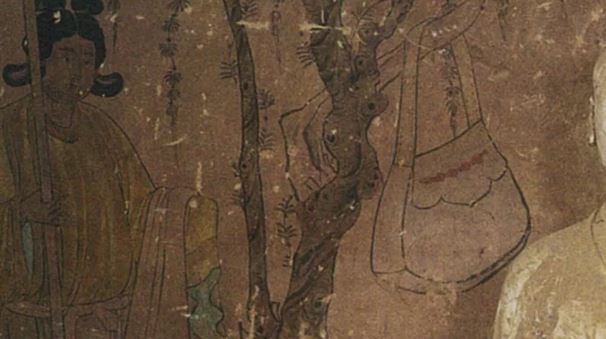

莫高窟第17窟藏经洞中洪辩高僧像通肩袈裟,结跏趺坐。背后壁上画菩提树二棵,树枝上悬挂着禅包和净水瓶。东侧菩提树下画一持对凤扇的比丘尼,西侧菩提树下画一执杖、持巾近事女,或许他们曾是洪辩法师生前的侍者。

千年的回想与相伴,也是这千年的相伴唤醒“禅”意的思考。也许这个禅包是洪辩高僧日常所用,这随手一挂便是传世。

设计师被那相伴千年的随风摇曳的禅包打动。绘制于晚唐时的禅包,其形式美感不亚于千年后的今天。

在忠于原作的基础上,设计师试图用新的视觉图案语言来展现这一只守护了藏经洞上千年的禅包。

包身外形的设计采用了极简的表达方式,没有多余的装饰,尽可能的减少不必要的琐线,不出现任何金属类的配饰,突出原作流畅优美的线条感,传递出自然朴素的美学思想。

富有敦煌味道的莲花型包盖的设计赋予此款包鲜明的标志性和神圣感。

佛告诸比丘:未来世中,若有善男子、善女人,闻妙法华经提婆达多品,……莲华化生。——《妙法莲华经》

通过佛经中的描述可得知,佛身所放光华是可以化成莲华。莲华即指莲花。

莲花在佛教的含义中是表示具有能变幻、化生的神圣之花,是由佛之光幻化而成,是一种光明之华。

所有的图案设计集中在肩带部分,源自敦煌藻井纹饰。通过课程中临摹敦煌藻井的训练,设计师归纳出适用于肩带装饰的图案,并将其应用于肩带的设计中。

设计过程中尝试了帆布、麻布、皮革等多种材质,最终选择了平纹的牛皮材质,手感平滑,具有自然的朴实感,更易于表现禅包灵动的廓形和立体感。

并由工匠手工打磨制作,赋予其手感的温度和生命力的延续。

翻开包盖,映入眼帘一行小字——“莫高窟第17窟 北壁 晚唐”。

这是属于它的时代印记,包含着设计者深深的敬意。设计师尝试以重塑经典的设计方式,将我国国意蕴深厚、珠玑璀璨的民族文化用富有创意性的手段传递下去,使更多的人喜爱和了解。

产品设计:国家图书馆 刘仲瑄