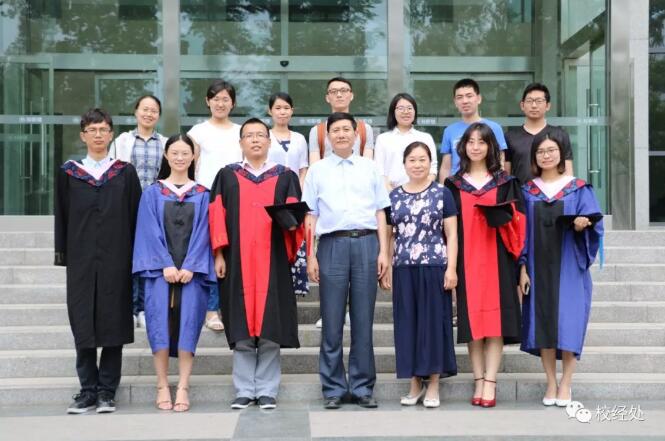

(图为吴格教授在山东大学讲座)

吴格,全国古籍整理出版规划领导小组成员、复旦大学教授

吴格教授谈《日本藏中国古籍总目》

关于《日本藏中国古籍总目》的编纂,我和杜老师已有一些切磋,正面评价的话前面已说过,山东大学具备足够的条件。当年征求意见时,我曾经表示,说这个书目如一定要做的话,山大的杜泽逊老师及其团队,他的工作效率,他的组织能力,他的编目经验,包括他储备的那些书目资料,就国内而言,堪称无出其右者。环顾国内各古籍研究机构,面对这样一个大家都知其重要性的项目,要临时组织一支队伍是有难度的,而山大杜老师团队已经有长期的积累,素质精良,经验丰富,足以胜任。除了前期的准备,书目的调查,今天又如虎添翼,增加了21种数字目录和现已有49万多条记录的数据库,加上原来王绍曾先生《清史稿艺文志拾遗》等项目积累的许多卡片,这些都是宝贵的有利条件。

杜老师及其团队部分成员

但是我也有一些疑惑,即书目如何收?图书馆将此叫做“收录范围”,需要事先明确,严格把握。中日两国文化及典籍发展的历史,彼此交融在一起,这是一个非常复杂、纠结的题目。在座刘心明老师也好,安平秋先生也好,包括其他几位先生,都在各自的研究领域中,与日本同行学者及日藏汉籍有过接触,熟知中日典籍发展的历史,它确实是一个非常复杂的问题,需要慎重对待。我们现在有条件了,可以大规模地调查日本藏中国古代文献,包括我们北大、复旦、山大的许多博士研究生,也有机会到日本去访学。我看到许多同学在网上交流的信息,都提到在日本访书,有的只是浏览性质,有的则是系统地、专科性地访书,有的则深入书店去作调查,这些都非常可喜,反映了我们对中国古籍在域外传播的关注。

杜老师说“中国人的著作全收,非中国人的著作不收”。我对此没有异议,但觉得情况不那么简单。中国人著作经日本人演绎注释的,在日本人的眼里,那是他们吸收了外来的文化,并将其改造成本民族的基本典籍,已有许多日本学者的精神学问融化在其中。编目中遇到中国古籍,虽然是日本所刻,是日本人所抄,或者是日本人编选的,我们气魄大一点,当然可以一揽子全部收入,这从东亚文化圈也好,汉字文化圈也好,都可有解释。现在民意、民心比较昂扬,凡属域外汉籍,我们都乐意将其收入,将书目编大编全,充分反映中国文化在域外的影响。这是一种思路。我建议在做书目长编的阶段,巨细无遗,能收的书目信息都收入,但在成书定稿阶段,则不做加法,尽量做减法,一减再减,避免争议。因为这涉及到中日两国文化历史发展、典籍成长中的许多复杂问题。他认为他吸收了你的文化,已经变成了本民族文化学术发展的一个部分。你说因为全部或大部分是汉字,因为原典是从中国传来的,所以这种著作要收入《日本藏中国古籍总目》。我觉得这对我们这部书目的题名,对我们工作的基本出发点,都会出现质疑。

日本人说到古书,称唐本,就是从大陆来的;称和本,就是本地抄、本地刻的,一般统称汉籍。而将已经日人加工的叫作准汉籍,通常是汉文以外有日本假名,或加有训读符号。另外,日本有些翻刻中国古籍,如江户时代幕府医学翻刻中国医书,一个日本符号都没有,全文照刻中国古代医学经典,它的版式也好,内容也好,看上去就像中国刻本。所以,光凭作者是中国人还是非中国人来收书,这个概念还是大了些。我的意见,《日本藏中国古籍总目》收书,不光要看“出身”,还要看“产地”。对于一部书来说,除了作者身份,还有刊刻地(内含书籍制作者身份),这些因素都要考虑进去。

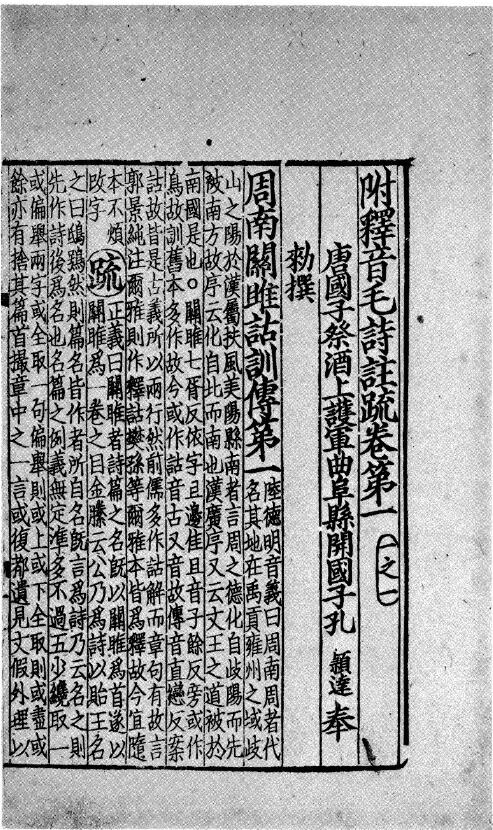

日本足利学校藏

南宋刘叔刚一经堂刻《毛诗注疏》(宋十行本)

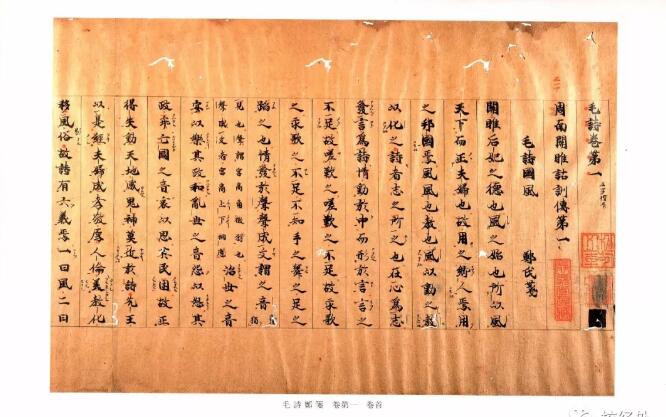

日本静嘉堂文库藏

日本清原家钞卷子本《毛诗郑笺》

有些更复杂的情况,如中国人所刻书,不是书本流传到日本,而是清末连书版都被书商运到了日本;与此同时,明治以后又有日本商人将和刻书版运到中国,在苏州、上海、杭州一带,稍微改动版式后刷印的个案。这些属于特例,涉及到较复杂的版本源流问题。现在从作者的角度看,中国作者所著之书,就有中国刻本,有和刻本,还有中国作者加日本作者的和刻本,就是被日本人叫做准汉籍的那类。这些不同类型,在刚才提到的那数十种、以及杜老师开列的三百种日藏汉籍书目中,日本人的区分是不严格的,编书目是统收的,我们是否照单全收?我觉得做书目长编的时候,这些资料是多多益善。到了杜老师讲的第二个阶段,就是合并条目阶段,则要予以区分。关于条目合并,我曾有一点甘苦,此事好像不可以很多人同时做,责任恐怕要落实到一二人,最后甚至就落实到一个人做。理想状态是电脑操作熟练,经验又老到,该合并的就合并,不合并的继续保留,力求体例一致。合并的工作量非常大,还会出现误差。哪些书收,哪些书不收,有的是从作者的角度考虑,有的是从版本的角度考虑。我觉得某书如在中国大陆制作,以后传到日本,就是“日本藏中国古籍”。我对此书目的认识,就是只收这么个范围里的书。如安先生去日本调查宋元本,所编就是日本藏中国古籍宋元本书目。明清时代各种渠道流入日本的书,中国人的刻本,中国人的抄本,自然都应该收录。假如是日本人所抄、日本人所刻,不论作者是否中国人,则不予收入。以上所说,也是一种思路。总之,长编阶段可以广收博采,成书定稿阶段还须慎重。

(本文为原创内容,为《日本藏中国古籍总目》编纂方案审议会专家意见(上)之一,刊发于《古籍整理出版情况简报》2018年第1期(总563期),第9-12页。转载自“校经处”微信公众号。)